Rapport D'activité 2019 De La Guadeloupe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Analyse De La Desserte Intra Archipel En Guadeloupe

AANNAALLYYSSEE DDEE LLAA DDEESSSSEERRTTEE IINNTTEERR--IILLEESS EENN GGUUAADDEELLOOUUPPEE Rapport final CopeTrans Août 2010 Carte générale de la Guadeloupe 2 SOMMAIRE PRESENTATION : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ....................................................................................................................................................................................... 6 PREMIERE PARTIE : LE TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES............................................................................................................... 10 CHAPITRE I – ETUDE DIAGNOSTIC ................................................................................................................................................................................................................ 10 1. LA DEMANDE DE TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS SUR LES ILES .............................................................................................................................. 10 1.1. Evaluation du niveau de la demande ................................................................................................................................................................................................... 12 1.2. La saisonnalité des trafics ................................................................................................................................................................................................................... 20 2. L’OFFRE DE TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS SUR LES ILES ........................................................................................................................................ -

Guadeloupedos 2018 - 2019 Www Guadeloupe Best Of

2018 2019 2018 - 2019 English edition best of guadeloupe Dos best of guadeloupe www.petitfute.uk PUBLISHING Collection Directors and authors: Dominique AUZIAS and Jean-Paul LABOURDETTE Welcome to Authors: Nelly DEFLISQUESTE, SIMAX CONSULTANT-Christine MOREL, Patricia BUSSY, Johann CHABERT, Juliana HACK, Guadeloupe! Faubert BOLIVAR, Yaissa ARNAUD BOLIVAR, Jean-Paul LABOURDETTE, Dominique AUZIAS and alter Publishing director: Stephan SZEREMETA Of all the "Lesser Antilles", the Guadeloupean Publishing team (France): Elisabeth COL, archipelago is the most surprising when it comes Silvia FOLIGNO, Tony DE SOUSA, Agnès VIZY to the variety of landscapes. A seaside destination Publishing team (World): Caroline MICHELOT, par excellence, Grande-Terre, with its crystal-clear Morgane VESLIN, Pierre-Yves SOUCHET, Jimmy POSTOLLEC, Elvane SAHIN water beaches and blue lagoons, delights lovers of sunbathing. In the coral funds, diving spots are STUDIO multiple, and even beginners, with mask and snorkel, Studio Manager: Sophie LECHERTIER assisted by Romain AUDREN can enjoy the underwater spectacle. But Mother Layout: Julie BORDES, Sandrine MECKING, Nature reserves many other surprises. Large and Delphine PAGANO and Laurie PILLOIS small wild coves for adventurers, lush tropical forest, Pictures and mapping management: vertiginous waterfalls, rivers with refreshing waters, Anne DIOT and Jordan EL OUARDI volcanic land, high limestone plateaus, steep cliffs, WEB fragile and mysterious mangrove… A biodiversity Web Director: Louis GENEAU de LAMARLIERE promising -

Sailors Guyana Get Away to C Ariben

C A R I B B E A N On-line C MPASS JULY 2011 NO. 190 The Caribbean’s Monthly Look at Sea & Shore SAILORS GET AWAY TO GUYANA See story on page 23 KAY E. GILMOUR JULY 2011 CARIBBEAN COMPASS PAGE 2 DEPARTMENTS Info & Updates ......................4 The Caribbean Sky ...............34 Business Briefs .......................7 Book Reviews ........................35 Eco-News .............................. 11 Cooking with Cruisers ..........36 Regatta News........................ 12 Readers’ Forum .....................37 Meridian Passage .................22 What’s on My Mind ............... 40 Sailor’s Horoscope ................ 32 Calendar of Events ...............41 The Caribbean’s Monthly Look at Sea & Shore Cruising Crossword ............... 32 Caribbean Market Place .....42 www.caribbeancompass.com Island Poets ...........................33 Classified Ads ....................... 46 Dolly’s Deep Secrets ............33 Advertisers’ Index .................46 JULY 2011 • NUMBER 190 Caribbean Compass is published monthly by Martinique: Ad Sales & Distribution - Isabelle Prado Compass Publishing Ltd., P.O. Box 175 BQ, Tel: (0596) 596 68 69 71, Mob: + 596 (0) 696 93 26 38 SEWLAL Bequia, St. Vincent and the Grenadines. [email protected] Tel: (784) 457-3409, Fax: (784) 457-3410 Puerto Rico: Ad Sales - Ellen Birrell [email protected] 787-504-5163, [email protected] HARNEY www.caribbeancompass.com Distribution - Sunbay Marina, Fajardo Olga Diaz de Peréz Editor...........................................Sally Erdle Tel: (787) 863 0313 -

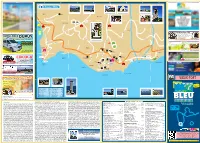

Vieux-Fort Clocher De L’Eglise Saint-Albert BEAUSOLEIL Lotissement Beausoleil Festival De La Broderie D Rue E M a Z

IMMOBILIER A B C D E F G H 1 Anse Dupuy Batterie du Phare Hôtel de Ville Eglise Saint-Albert Monument aux morts DUBOIS EHPAD MATOUBA Voie communale DUPRÉ D 6 5 6 Masques de Vieux-Fort Clocher de l’Eglise Saint-Albert BEAUSOLEIL Lotissement Beausoleil Festival de la Broderie d Rue e M a z a r i Anse n Dupuy 2 é r l p lei u LA CASE so D 5 au e STYLISME - COUTURE Be d de e te ut uy u o p Ro R u LHOMEOdeMICHEL 4 AMBULANCE D STYLISTE - Conseil et création se n ’A l n Fabrication de vêtements sur mesure e d n e Création de modèles destinés aux t AMBULANCE u R o manifestations artistiques o R u DUPUY t n e a é Cours d’artisanat textile b r [email protected] d p e u u o D T t e TRANSPORTS SANITAIRES ib a Route d Atelier Couture Route de Beausoleil 97141 Vieux -Fort 0690 41 04 04 o Buste de Delgrès M i live s e l’O d 6 e e LOCATION TOURISTIQUE lle d t Rue u upuy o STADE nse D R 0590 92 01 81 de l’A SORET MICHINEAU Gîtes 3 gîtes créoles d’exception Route 0690 39 78 05 Racines é Zel Piscine 3 Vue mer er CENTRE DE R erci Table d’hôtes ue M BRODERIE 1 Je TIBOIS BIBLIOTHÈQUE uno an-Franç Br e ois Houelc MUNICIPALE Rue ar he tte Ph LA POSTE rd ole [email protected] 0690 68 79 36 a Rig du g e la Fax : 0590 92 08 15 e 4 o Rue d Route de Beausoleil 97141 Vieux -Fort www.racines - e- zel.com facebook : Racines é Zel u B R in e FORT L’OLIVE l Ruelle in [email protected] ide v 7 P. -

“La Terre Ne Nous Appartient Pas, Ce Sont Nos Enfants Qui Nous La Prêtent” Edito

Trimestriel n°15 Juillet 2012 Le Journal “La terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent” Edito 7 scientifiques, près de 200 plongées de jour comme de nuit, un laboratoire éphémère et trois semaines d’étude pour 700 nouvelles espèces marines identifiées dans la Ré- Seven scientists, close to 200 dives at night and during the day, a serve Naturelle. Les premiers résultats de cette expédition transient laboratory, and three weeks of intense study to identify scientifique ont dépassé toutes nos attentes et l’équipe a 700 new species within the Réserve Naturelle! The first results of découvert avec émerveillement des espèces jamais iden- this scientific expedition exceeded all of our expectations, and the tifiées auparavant dans nos eaux. Nous vous en offrons staff was thrilled to discover so many species never before identi- un échantillon dans les pages qui suivent, en attendant le fied in our waters. We are pleased to be able to share a little of this rapport complet, en septembre prochain et une exposition information with you in this edition of the Journal, while waiting photo de cette faune méconnue. Cette richesse naturelle for a complete report to be published in September, and a photo- est une raison supplémentaire de préserver nos écosystè- graphic exhibit of this little-known fauna. This natural richness is mes, sur lesquels pèsent tant de menaces. Seule une prise but another excellent reason to protect our ecosystems, which are de conscience écologique globale permettra d’éviter les increasingly endangered. But only a global consciousness move- pollutions, de mettre un terme à la pêche clandestine ou ment would prevent pollution, stop clandestine fishing, or result encore de favoriser la ponte des tortues marines sur nos in more sea turtles laying their eggs on our beaches. -

De Saint-Barth Issn : 1254-0110

n°1363 - Jeudi 20 février 2020 LE JOURNAL Tél. : 05 90 27 65 19 - Fax : 05 90 27 91 60 www.journaldesaintbarth.com - [email protected] DE SAINT-BARTH ISSN : 1254-0110 Elles sont prêtes ! Que serait le défilé carnava- lesque sans elles ? Parmi les seize chars qui défileront mardi à Gustavia, les dan- seuses des Pineapple, Carib- bean Girls et de lʼAscco sont dans les starting-blocks. Sans parler des Youngz, qui célè- brent leurs dix ans dʼexistence cette année. P. 3 Au moins 130 coureurs attendus au semi-marathon dimanche P. 11 Neuf Suédois bâtissent une maison scandinave Au pied du phare, une maison en sapin est en train de pousser à grande vitesse. Elle sera le témoignage de l’amitié entre Saint-Barthélemy et la Suède, et un lieu de rendez-vous pour ses acteurs. P. 8 JSB - 20 février 2020 - n°1363 ACTUALITÉS 2 De l’affaire Griveaux à “Coup de Gueule à Saint-Barth”, la vie privée à l’épreuve des réseaux sociaux L’affaire Griveaux alerte sur la question de la vie privée à l’heure des réseaux sociaux. Un séisme politique, mais le dénigrement, la diffama- tion et l’atteinte à l’intimité en ligne ne sont pas l’apanage des personnalités publiques. On en croise régulièrement sur les réseaux sociaux de Saint-Barthélemy. e monde politique fran- vont bon train sur Facebook, tout dans de petites commu- Facebook les droits de son retrouvent leurs photos çais est secoué depuis réseau social favori de l’île. nautés comme Saint-Barthé- client et obtenir le retrait de la intimes sur la toile, des per- NOUVEAU MINISTRE L la publication sur inter- La page “Coup de gueule à lemy. -

Realising the Potential of the Outermost Regions for Sustainable Blue Growth

Realising the potential of the Outermost Regions for sustainable blue growth ANNEX 1 TO THE FINAL REPORT THE BLUE ECONOMY IN GUADELOUPE Written by COGEA srl, in partnership with AND International, Fundación AZTI and Poseidon Aquatic Resources Management Ltd September – 2017 EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Department A – COSME, H2020 SME and EMFF Unit A3 - EMFF E-mail: [email protected] European Commission B-1049 Brussels Realising the potential of the Outermost Regions for sustainable blue growth ANNEX 1 TO THE FINAL REPORT THE BLUE ECONOMY IN GUADELOUPE Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 2017 EUR [number] EN Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). LEGAL NOTICE This document has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. More information on the European Union is available on the Internet (http://www.europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 ISBN 978-92-9202-314-0 doi: 10.2826/58985 © European Union, 2017 Realising the potential of the Outermost Regions for sustainable blue growth ANNEX 1 TO THE FINAL REPORT — THE BLUE ECONOMY IN GUADELOUPE Contents Mapping economic activities .............................................................................. -

Disponibles À La Location Pour Les Croisières

[email protected] 1 www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/ Table des matières Les caractéristiques administratives et physiques de la Guadeloupe et des Îles du Nord.....................................................................................................................1 1 – Les caractéristiques administratives......................................................................................1 2 – Les caractéristiques physiques .............................................................................................1 Les activités économiques maritimes.....................................................................2 1 – La pêche professionnelle.......................................................................................................3 2 – L’aquaculture marine.............................................................................................................9 3 – Le transport maritime..........................................................................................................11 4 – Les chantiers de construction et de réparation navale.........................................................15 5 – La plaisance professionnelle...............................................................................................17 6 – L’exploitation des ressources naturelles minérales et énergétiques....................................18 Les activités de loisirs en mer...............................................................................20 1 – La -

Sur La Route Des Baleines

s u r l a r o u t e d e s b a l e i n e s credits : A. Kennedy, Guadeloupe 2010 Mission scientifique et colloque Guadeloupe – Martinique avril 2011 parrainé par Maud FONTENOY et Lesley SUTTY Comité d'organisation : Pr. Max Louis (DYNECAR UAG, [email protected] , 05 90 48 30 04) Claude Bouchon (DYNECAR, UAG, [email protected] , 05 90 48 30 05) Yolande Bouchon (DYNECAR, UAG, [email protected] , 05 90 48 30 02) Pr. Olivier Adam (CNPS-LAM, [email protected] , 06 20 74 46 07) Nadège Gandilhon (DYNECAR-BREACH, [email protected] , 06 90 86 1129) Denis Ody (WWF France, [email protected] , 04 96 11 69 44) Table des matières 1. Résumé ............................................................................................................................................ 3 2. Projet ............................................................................................................................................... 3 2.1. Contexte .................................................................................................................................. 3 2.1.1 Contexte biologique/écologique ..................................................................................... 3 2.1.2 Contexte local et international ........................................................................................ 4 2.2. Objectifs................................................................................................................................... 5 2.3. Programme ............................................................................................................................. -

Pressemappe Guadeloupe 2015

PRESSEDOSSIER DIE INSELN VON GUADELOUPE Basse-Terre - Grande-Terre - Marie-Galante - Les Saintes - La Désirade La Désirade Grande-Terre Basse-Terre Liebe.Freunde.der.Inseln.von.Guadeloupe, ich.lade.Sie.zu.einer.Entdeckungsreise.einer.Inselgruppe.ein,.die.aufgrund.ihrer.Größe.und.der.Vielfältigkeit. ihrer.Naturreichtümer.weltweit.einzigartig.ist. Marie-Galante Einem.außergewöhnlichen.Zufall.ist.es.zu.verdanken,.dass.zwei.Inseln,.die.mit.einem.zeitlichen.Abstand. von.Millionen.von.Jahren.entstanden.sind,.nebeneinanderliegen.und.zusammen.„den.Schmetterling“.von. Guadeloupe.formen:.Grande-Terre,.das.von.weißen.Sandstränden.umgebene.Land.des.Zuckerrohrs,.und. Les Saintes Basse-Terre mit.ihrem.Nationalpark.und.ihrem.Gebirge,.das.die.höchsten.Gipfel.und.die.beeindruckendsten. Wasserfälle.der.Kleinen.Antillen.beherbergt..Um.diese.beiden.Inseln.herum.liegen.die.Inseln.Marie-Galante,. die.Îles.des.Saintes.und.La.Désirade.wie.kleine.Schmuckstücke.und.bilden.gemeinsam.den.Archipel. Marie-Galante.trägt.den.Beinamen.„La.Galette“.(der.Pfannkuchen).oder.„Île.aux.cent.moulins“.(Insel.der.. 100.Mühlen).und.wird.Sie.durch.ihre.Authentizität.in.ihren.Bann.ziehen..Im.Jahre.1830.gab.es.hier.bis.. zu.105.Mühlen,.von.denen.mehr.als.die.Hälfte.noch.von.Ochsen.angetrieben.wurden..Heute.gibt.es.noch.. 72.Mühlentürme.zu.sehen. Die Îles des Saintes.(Terre-de-Haut.und.Terre-de-Bas).sind.das.Paradies.für.Segler.und.Taucher..Sie.bestehen. aus.neun.Inseln,.von.denen.zwei.bewohnt.sind..Die.Reede.und.der.kleine.Berg.vulkanischen.Ursprungs,.„Pain. de.sucre“,.die.in.den.exklusiven.Club.der.schönsten.Buchten.der.Welt.aufgenommen.worden.sind,.sind.der. Stolz.der.Inselbewohner... La Désirade.ist.ein.einzigartiges.geologisches.französisches.Übersee-Naturschutzgebiet..Die.Seefahrer. -

Nos Racines Créoles : Les Origines, La Vie Et Les Moeurs

Nos racines créoles : les origines, la vie et les moeurs Au pays des bonnes gens La Guadeloupe du temps jadis Nos ancêtres les colons Pierre Bonnet * “Le langage qu’un homme parle est un monde dans lequel il vit et agit; il lui appartient plus profondément, plus essentiellement que la terre et les choses qu’il nomme son pays.” Romano GUARDINI “ L’instruction est le seul bien qui ne se lègue pas de père en fils. La République la dispense à tout le monde. A chacun d’en prendre ce qu’il peut.” “Avec le français on peut aller partout. Avec le breton seulement, on est attaché de court comme la vache à son pieu. Il faut toujours brouter autour de la longe. Et l’herbe du pré n’est jamais grasse.” “Le cheval d’Orgueil” de Pierre Jakez HÉLIAS Selon Tocqueville : “Il y a un préjugé naturel qui porte l’homme à mépriser celui qui a été son inférieur, longtemps encore après qu’il soit devenu son égal. A l’inégalité réelle que produisent la fortune et la loi succède toujours une inégalité imaginaire qui a ses racines dans les moeurs” Les mots en langues : Créole et Caraïbe sont écrits en italique A Abolition de l’esclavage : Le 27 avril 1848 était promulgué le décret d’abolition de l’esclavage. mais il fallait réorganiser le travail et indemniser les propriétaires d’esclaves. Les membres de la Commission penchaient pour le maintien des anciens esclaves sur l’exploitation pendant cinq ans, tout en bénéficiant des droits civils. Pour sa part, Victor Schoelcher estimait que : “Tous ces procédés sont possibles, hors un seul, la contrainte du travail. -

Kreolisch Und Französisch Auf Les Saintes (Guadeloupe): Repräsentationen − Produktionen − Perzeptionen1

KREOLISCH UND FRANZÖSISCH AUF LES SAINTES (GUADELOUPE): REPRÄSENTATIONEN − PRODUKTIONEN − PERZEPTIONEN1 Evelyn Glose / Elissa Pustka 1. EINLEITUNG Als die „Ostfriesen von Guadeloupe“ könnte man sie bezeichnen. In Witzen sagen die Bewohner des französischen Überseedepartements (DOM) ihren Nachbarn auf den kleinen Nebeninseln Les Saintes Rückständigkeit und Dummheit nach. Im ka- ribischen Kontext heißt es typischerweise: „Fährt ein Saintois mit dem Boot nach Guadeloupe, um dort Eis zu kaufen2... und stellt bei seiner Heimkehr verblüfft fest, dass davon nichts mehr übrig ist.“ Das Frappierende dabei: Der Dumme ist hier der Weiße – und das in einer Gesellschaft, in der auch nach eineinhalb Jahrhun- derten die Spuren der Sklaverei noch deutlich sichtbar sind (vgl. u. a. FANON 1952). Was an der Oberfläche so widersprüchlich scheint, liefert bei näherem Hinse- hen den Schlüssel zum komplexen Zusammenspiel von „Rasse“ und Klasse in der postkolonialen Gesellschaft. Denn nicht jeder Weiße stammt von ehemaligen Plantagenbesitzern ab, und auch heute gehört nicht jeder zur ökonomischen und sozialen Elite. Im Gegenteil: Neben der Gruppe der „Großen Weißen“ (vgl. PUSTKA im Erscheinen a) existieren auch verschiedene Gruppen ärmerer „Kleiner 3 Weißer“ (vgl. LEIRIS 1955: 19, 27−28; BONNIOL 1981, 1992: 119−120; PUSTKA 2007a: 57). Dazu gehören u. a. die rund 1 800 Bewohner (INSEE 2010) der Insel 1 Herzlichen Dank an den DAAD, der die Feldforschung von EVELYN GLOSE im April/Mai (2009) in Guadeloupe und auf Les Saintes finanziell unterstützt hat. Wir danken außerdem THOMAS KREFELD, SEBASTIAN POSTLEP und PATRICIA DE CRIGNIS für die Lektüre des Manu- skripts. 2 Auf Les Saintes gab es lange keine Elektrizität und damit auch keine Gefriertruhen.