Universite D'antananarivo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RAPPORT ANNUEL 2018 PAZC COMPOSANTE III Intégration Des Mesures D’Adaptation Dans Les Politiques Nationales De GIZC Et Les Stratégies De Développement

SECRETARIAT GENERAL BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES RAPPORT RAPPORT 2018 ANNUEL PROjet d’ADAPTATION DE LA GESTION DE LA ZONE CÔTIÈRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN TENANT COMPTE DES ÉCOSYSTÈMES ET DES MOYENS DE SUBSISTANCE TaBLE DES MATIÈRES COMPOSANTE I Renforcement des capacités institutionnelles dans les quatre régions du projet ...............................................................................................................5 GIZC .......................................................................................................................6 Créer un mécanisme de coordination pour mettre en place l'adaptation et la gestion intégrée des zones côtières COMPOSANTE II Réhabilitation et gestion des zones côtières pour une résilience à long terme ....................................................................................................17 AQUACULTURE .................................................................................................18 Introduire de nouvelles techniques d’élevage et de production des poissons et de crabes MANGROVE .......................................................................................................26 Replanter et restaurer des mangroves dégradées et vulnérables FORESTERIE ......................................................................................................30 Développer des activités de régénération de forêts naturelles et de reboisement au niveau des communautés locales et la mise en place de plan conservation APICULTURE -

Rano HP Et Ranon'ala

EVALUATION OF THE USAID/MADAGASCAR WATER SUPPLY, SANITATION AND HYGIENE BILATERAL PROJECTS: RANO HP ET RANON’ALA September 2014 This publication was produced at the request of the United States Agency for International Development. It was prepared independently by CAETIC Développement ACKNOWLEDGEMENTS The authors would like to acknowledge Jean-Claude RANDRIANARISOA, COR, for his constant guidance during this whole assignment. Discussions and exchanges we had with him were always fruitful and encouraging and of a high technical level. This document could not have reached this level of quality without the invaluable inputs from Jacky Ralaiarivony and from USAID Madagascar Program Office staff, namely Vololontsoa Raharimalala. The authors: Balsama ANDRIANTSEHENO Jean Marie RAKOTOVAO Ramy RAZAFINDRALAMBO Jean Herivelo RAKOTONDRAINIBE FINAL EVALUATION OF USAID/MADAGASCAR WSSH PROJECTS: EVALUATION OF THE USAID/MADAGASCAR WATER SUPPLY, SANITATION AND HYGIENE BILATERAL PROJECTS: RANO HP ET RANON’ALA SEPTEMBER 9, 2014 CONTRACT N° AID-687-C-13-00004 DISCLAIMER The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. CONTENTS ...................................................................................................................................................................... 1 LIST OF ACRONYMS ................................................................................................................................... -

Ecosystem Profile Madagascar and Indian

ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt

Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

RAPPORT D'activité 2015-2016 Projet D'adaptation De La Gestion Des Zones Côtières Au Changement Climatique

17' 0( (/ 1( ¶( 1 & 2 2 5 / , 2 9 * 1 , ( ( ¶ / ( 7 ( ' ' ( ( 6 5 ) ( 2 7 6 5 , ( 1 , 7 6 0 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS SECRETARIAT GENERAL BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015-2016 Projet d'Adaptation de la gestion des zones côtières au changement climatique PROJET D’AdaptatioN DE LA GESTION DES ZONES CÔTIÈRES AU CHANGEMENT CLIMatiQUE Etant un pays insulaire, Madagascar est Plusieurs actions ont été entreprises par le considéré comme l’un des pays les plus projet d’Adaptation de la gestion des Zones SOMMAIRE vulnérables à la variabilité et aux changements Côtières au changement climatique en tenant climatiques. Les dits changements se compte de l’Amélioration des écosystèmes CONTEXTE 5 manifestent surtout par le «chamboulement et des moyens de subsistance » au cours du régime des pluviométries, l’augmentation de l’année 2016 comme la réalisation des COMPOSANTE 1 : RENForcement DES capacITÉS de la température, la montée du niveau de études de vulnérabilité dans les quatre zones INSTITUTIONNELLES AUX Impacts DU CHANGEMENT la mer et l’intensification des évènements d’intervention, la création d’un mécanisme de CLImatIQUE DANS LES SITES DU proJET climatiques extrêmes tels que les cyclones, les coordination et la mise en place de la Gestion (MENABE, BOENY, VatovavY FItovINANY ET ATSINANANA) 7 inondations et les sècheresses. Devant cette Intégrée des zones côtières dans les régions situation alarmante, des actions d’adaptation Atsinanana, Boeny, et Vatovavy Fitovinany, ainsi COMPOSANTE 2 : RÉHABILItatION ET GESTION DES ZONES sont déja mises en oeuvre à Madagascar afin de que la mise en œuvre des scénarios climatiques CÔTIÈRES EN VUE d’uNE RÉSILIENCE À LONG TERME 17 renforcer la résilience de la population locale et à l’échelle réduite de ces quatre régions. -

Le Developpement Economique De La Region Vatovavy Fitovinany

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Année Universitaire : 2006-2007 Faculté de Droit, d’Economie, de Second Cycle – Promotion Sortante Gestion et de Sociologie Option : DEVELOPPEMENT DEPARTEMENT ECONOMIE « Promotion ANDRAINA » Mémoire de fin de Cycle LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION VATOVAVY FITOVINANY Encadré par : Monsieur Gédéon RAJAONSON Présenté par : MANIRISOA RAZAFIMARINTSARA Firmin Date de soutenance : 14 Décembre 2007 REMERCIEMENTS Pour commencer, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ma formation et à la réalisation de ce Grand Mémoire de fin d’études en Economie. J’adresse donc tout particulièrement mes vifs remerciement à : • DIEU TOUT PUISSANT • Mon encadreur Monsieur Gédéon RAJAONSON ; • Tous les enseignants et les Personnels administratifs du Département Economie de la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo ; • Monsieur Le Chef de Région de Vatovavy Fitovinany et ses équipes • Monsieur le Directeur Régional des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany • Ma famille pour leurs soutiens permanents. Veuillez accepter le témoignage de ma profonde gratitude. LISTE DES ABREVIATIONS ANGAP : Agence Nationale de la Gestion des Aires Protégés CEG : Collège d’Enseignement Général CHD 1 : Centre Hospitalier de District Niveau 1 CHD 2 : Centre Hospitalier de District Niveau 2 CISCO : Circonscription Scolaire CSB 1 : Centre de Santé de Base Niveau 1 CSB 2 : Centre de Santé de Base Niveau 2 DRDR : Direction Régionale du Développement Rural EPP : Ecole Primaire Public FCE : Fianarantsoa Côte Est FER : Fonds d’Entretien Routier FTM : Foibe Toantsritanin’i Madagasikara GU : Guichet Unique HIMO : Haute Intensité de Main d’œuvre INSTAT : Institut National de la Statistique M.A.E.P. -

Final Performance Evaluation of the Fararano Development Food Security Activity in Madagascar

Final Performance Evaluation of the Fararano Development Food Security Activity in Madagascar March 2020 |Volume II – Annexes J, K, L IMPEL | Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award ABOUT IMPEL The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award works to improve the design and implementation of Food for Peace (FFP)-funded development food security activities (DFSAs) through implementer-led evaluations and knowledge sharing. Funded by the USAID Office of Food for Peace (FFP), the Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award will gather information and knowledge in order to measure performance of DFSAs, strengthen accountability, and improve guidance and policy. This information will help the food security community of practice and USAID to design projects and modify existing projects in ways that bolster performance, efficiency and effectiveness. The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award is a two-year activity (2019-2021) implemented by Save the Children (lead), TANGO International, and Tulane University in Haiti, the Democratic Republic of Congo, Madagascar, Malawi, Nepal, and Zimbabwe. RECOMMENDED CITATION IMPEL. (2020). Final Performance Evaluation of the Fararano Development Food Security Activity in Madagascar (Vol. 2). Washington, DC: The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award PHOTO CREDITS Three-year-old child, at home in Mangily village (Toliara II District), after recovering from moderate acute malnutrition thanks to support from the Fararano Project. Photo by Heidi Yanulis for CRS. DISCLAIMER This report is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Implementer-Led Evaluation & Learning (IMPEL) award and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. -

Gestion Des Catastrophes Cycloniques, Région V7V, Hubert 2010

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo UFR Sciences économiques et de gestion de Bordeaux IV MEMOIRE DE DIPLOME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES OPTION : « ÉTUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » En co-diplômation entre L’Université d’Antananarivo et l’Université Montesquieu- Bordeaux IV Intitulé : GGEESSTTIIIOONN DDEESS CCAATTAASSTTRROOPPHHEESS CCYYCCLLOONNIIIQQUUEESS ::: CCAASS DDUU CCYYCCLLOONNEE HHUUBBEERRTT MMAARRSS 22001100 DDAANNSS LLAA RREEGGIIIOONN VVAATTOOVVAAVVYY FFIIITTOOVVIIINNAANNYY Présenté le 13 octobre 2010 Par Monsieur ANDRIATSIREVOMBOLA Mahitandrainy Jules DESS EIE 2009 - 2010 D E S S EIE 2009 - 2010 École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo UFR Sciences économiques et de gestion de Bordeaux IV MEMOIRE DE DIPLOME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES OPTION : « ÉTUDES D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX » En co-diplômation entre L’Université d’Antananarivo et l’Université Montesquieu- Bordeaux IV Intitulé : GGeesstttiiioonn ddeess ccaatttaasstttrroopphheess ccyyccllloonniiiqquueess ::: CCaass dduu ccyyccllloonnee HHuubbeerrttt MMaarrss 22001100 ddaannss lllaa rrééggiiioonn VVaatttoovvaavvyy FFiiitttoovviiinnaannyy Présenté le 13 octobre 2010 Par Monsieur ANDRIATSIREVOMBOLA Mahitandrainy Jules Devant le jury composé de : Président : - Monsieur ANDRIANARY Philippe Antoine . Professeur Titulaire Examinateurs : - M. POINT Patrick Professeur Titulaire - M. RAKOTOMALALA Minoson Professeur Titulaire - M. RABETSIAHINY Maître de Conférences Encadreur pédagogique : - Mme RANAIVOSON Joséphine Directeur de -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar

EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Crustal Assembly of the Antananarivo and Masora Domains, Central

Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, Volume 110, page 111–125, 2015 Crustal assembly of the Antananarivo and Masora domains, central–eastern Madagascar: constraints from U–Pb zircon geochronology and whole–rock geochemistry of meta–granitoids Takashi ICHIKI*, Masahiro ISHIKAWA*, Jun–Ichi KIMURA**, Ryoko SENDA** and Raymond RAKOTONDRAZAFY*** *Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University, 79–7 Tokiwadai, Hodogaya–ku Yokohama 240–8501, Japan **Department of Solid Earth Geochemistry (D–SEG), Japan Agency for Marine–Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2–15 Natsushima–cho, Yokosuka 237–0061, Japan ***Department of Earth Sciences, Faculty of Science, University of Antananarivo, PB 906 Antananarivo 101, Madagascar In reconstructions of the Gondwana supercontinent, correlations of Archean domains between Madagascar and India remain debated. In this paper, we aim to establish correlations among these Archean domains using whole–rock geochemistry and U–Pb zircon geochronology of meta–granitoids from the Masora and the Anta- nanarivo domains, central–eastern Madagascar. A meta–granitoid from the central part of Masora domain is dated at 3277 Ma and shows a typical Archean tonalite–trondhjemite–granodiorite composition, whereas a tonalitic gneiss from the southeastern part of the Antananarivo domain gives an age of 2744 Ma. The geo- chemical signature of this tonalitic gneiss differs from that of the ~ 2500 Ma granitoids of the northwestern part of Antananarivo domain. In addition, the geochemical composition of the ~ 760 Ma granitic gneisses is con- sistent with a volcanic–arc origin for the protolith. Based on the geochemical and geochronological results, along with existing data, we identified three episodes of granitic magmatism in central–eastern Madagascar at ~ 3300, 2700, and 2500 Ma. -

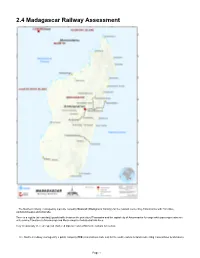

2.4 Madagascar Railway Assessment

2.4 Madagascar Railway Assessment - The Northern railway, managed by a private company Madarail (Madagascar Railway) for the network connecting Antananarivo with Tamatave, Ambatondrazaka and Antsirabe. There is a regular (at least daily) goods traffic between the port city of Toamasina and the capital city of Antananarivo for cargo while passenger trains are only serving Tamatave to Moramanga and Moramanga to Ambatrodrazaka lines. Very occasionally there are special chartered trips on restored Micheline railcars for tourists. - The Southern railway, managed by a public company FCE (Fianarantsoa Cote Est) for the south eastern network connecting Fianarantsoa to Manakara. Page 1 The southern line has regular passenger and cargo trains, which provides a slow but picturesque alternative to the recently rehabilitated road in the region. For more information on railway company contact details, please see the following link: Madagascar Railway Assessment Railway Companies and Consortia 4.2.7 Madagascar Railway Company Contact List Northern railway*: *During our study, Madarail was in the midst of restructuring, therefore, they did not want to share information, statistics or even contacts. All the information gathered and shared in this document comes exclusively from third parties or from data found on the internet. Madarail, was founded on October 10, 2002 following the decision of the Malagasy State to privatize the Malagasy National Railway Network1 (RNCFM). A concession agreement for the management of the North network is then established between the new private operator and the State. Madarail began operating the Northern railway network in Madagascar on 1 July 2003. In 2008, the Belgian operator Vecturis, already active in eight other African countries, became the majority shareholder of the company and the new railway operator. -

Doc N° 26 Diagnostic Exploitations Sud

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana – Fandrosoana ___________ MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE BVPI/SCRiD/FOFIFA/TAFA Document de travail BV lac n° 26 Caractérisation de la diversité des systèmes d'exploitation agricole du Sud-Est de Madagascar et typologie. Jeanne GUEGAN, Antonin PEPIN (AgroParisTech), Penot Eric (CIRAD/UMR Innovation), Simon Razafimandimby (FOFIFFA/SCRID) 2009 Caractérisation de la diversité des systèmes d'exploitation agricole du Sud-Est de Madagascar 1 Le Sud-Est de Madagascar : les régions du Vatovavy Fitovinany et de l’Atsimo Atsinanana, centrées autour des villes de Manakara et de Farafangana Notre zone d’étude se situe sur la côte Sud-Est de Madagascar et se compose des deux régions Vatovavy Fitovinany (19605 km²) et Atsimo Atsinanana (18863 km²). Le Sud-Est malgache est limité à l’Ouest par les Hautes Terres de Madagascar et à l’Est par l’Océan Indien. Nous avons mené nos enquêtes dans les deux disctricts (ou sous-préfectures) des communes urbaines Farafangana (Atsimo Atsinanana) et Manakara (Vatovavy Fitovinany), et dans celui de la commune rurale de Vohipeno (Vatovavy Fitovinany). Le Vatovavy Fitovinany est communément séparé en 2 sous-régions, le Vatovavy, au Nord, qui est hors de notre zone d'étude et le Fitovinany au Sud, qui comprend 3 districts dont ceux de Manakara et de Vohipeno. Dans la littérature, la région de Manakara peut rassembler le Fitovinany et l'Atsimo Atsinanana (comme c'est le cas dans la monographie de la région de Manakara), ou bien désigner une aire plus restreinte autour de la ville.