Mittelalter 4/03

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

![Die Stadt Bern [Fortsetzung]](https://docslib.b-cdn.net/cover/1870/die-stadt-bern-fortsetzung-131870.webp)

Die Stadt Bern [Fortsetzung]

Die Stadt Bern [Fortsetzung] Autor(en): Zesiger, A. Objekttyp: Article Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art und Kunst Band (Jahr): 1 (1911) Heft 17 PDF erstellt am: 26.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-634648 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 132 VILDIE KLMLKBERNER WOCHE m m vieDie 5tsdtStabt Lem.Bern. ° ° niftorifdjehistorische Bilber.stilder. — vonDon Dr. B.st. 3efiger.Zesiger. III. vieDie StabtmauernStadtmauern unbund lürme.Türme. Mauernäftauern unbund StaueTürme finbsind vonbun einer mittetMittel- poltholt auf fiesie geftopen.gestoßen. „Ueberirbifcp"„Ueberirdisch" bagegendagegen iftist ipreihre Spur alterlicpenalterlichen Stadt(Stabt untrennbar. -

History of the Bettschen Family ^AND ITS CONNECTIONS^

HUHHKi History of the Bettschen Family ^AND ITS CONNECTIONS^ G ENEALOGICAI. BIOGRAPHIC AL AND PTCTORIAI. BY GOTTLIEB BETTSCHEN 1910 MornHvoncraBuciawMr Genealogical, Biographical and Pictorial HISTORY ofthe BETTSCHEN FAMILY '^^ ^ ^ AND ITS CONNECTIONS ^'' ^'' ^ ^'^^" 3 BV OOTTLIEB BETTSCHEN Pr^feiee Little did I think fifteen years ago, when of which could be obtained reliable mtorma- first I conceived the idea of writing a gen- tion. Many kinsfolk were found both in eology of the Bettschen relationship; what it Europe and America who gladly assisted in meant to find, gather, look up, arrange and the promotion of the gigantic undertaking. put into proper shape all the particulars in To all of them I wish to render my heartfelt connection with a family so old, numerous thanks and wish to make especial mention of and widely scattered. Although, seemingly a my dear friends David Bettschen of Klien, long time has passed since the first efforts to Samuel Bettschen of Reutigan, Christian gather data, yet during that time a contin- Bettschen of Thun, Alfred Bettschen Mon- ual correspondence has been carried on. Let- treaux and Mr. Bettschen the banker of Inter- ters of inq^uiry were sent and trips were made lacken, all in Canton Bern, Switzerland. I and both time and money freely spent for the also wish to render thanks to all who assist- purpose of ascertaining and securing the ne- ed in this work living in the United States cessary knowledge for this work. Several and Canada. Especially do I appreciate the trips were taken to the United States and in help rendered by my beloved cousin David 1909 a trip was made to Europe, going from Bettschen, Vohlethill, Ontario, Will. -

Mobilitätsmarketing: Aktionszeitung „Bern Bewegt“

Mobilitätsmarketing: Aktionszeitung „Bern bewegt“ Die Region Bern ist landesweit die aktivste Region am europäischen Aktionstag „In die Stadt ohne mein Auto“ vom 22. September 2002. Die Themen nachhaltiger Freizeitverkehr und Naherholung stehen dabei im Zentrum und werden vor allem über erlebnisorientierte Events vermittelt. Eine eigens geschaffene Aktionszeitung, die via Anzeiger in alle Haushalte der Region verteilt wird, ist Kernstück der Kommunikation des Anlasses. Die Zeitung steht als Beispiel für die Sensibilisierung auf die vielfältigen Aspekte der Mobilität. Weitere Informationen: International Car Free Day www.22september.org EnergieSchweiz für Gemeinden / 22. September www.energie-schweiz.ch/bfe/de/veranstaltungen/artikel/00064/index.html Bern bewegt/22. September in der Region Bern www.bernbewegt.ch Autofreie Schweiz www.mila.ch/autofrei Verein Region Bern www.regionbern.ch Stadt Bern www.bern.ch 18. September 2002 Redaktion Mobilservice Geschäftsstelle Mobilservice Büro für Mobilität AG Monika Tschannen-Süess Andreas Blumenstein Postfach 47, 3115 Gerzensee Aarbergergasse 8, 3011 Bern Fon 031 782 02 15 Fax 031 782 02 16 Fon 031 311 93 63 Fax 031 311 93 67 mailto: [email protected] mailto: [email protected] homepage: http.//www.mobilservice.ch SEHEN IST… GLÜCK IST… TREND IST… subjektiv, und Kunst- wenn Sie im Bernbewegt- öffentlichen Verkehr und schaffende nehmen an- Wettbewerb ein nagel- individuelle Mobilität zu ders wahr. Wie Sie neue neues E-Bike gewinnen. verbinden. Was das der Einsichten gewinnen auf Die Fragen auf Umwelt bringt, steht auf SEITE 9 SEITE 11 SEITE 12 INTERVIEW VRB-Suppe: Einbrocken und auslöffeln Gemeinderätinnen und -räte aus Stadt und Region kochen gemeinsam eine Suppe. Denis Forter, Geschäftsführer Verein Region Bern, rührt mit. -

Brunnezytig 2019 4.Pdf

Herausgegeben von den Vereinigten Altstadtleisten Bern 35. Jahrgang |4/ 2019 VERKEHRSPOLITIK ZWISCHEN DEN POLEN Die einen wollen unter Hinweis auf den Klimawandel städtische Verkehrsflächen massiv redu - zieren, die anderen fühlen sich von der Mehrheit in die Ecke gedrängt und verteidigen jeden Qua - dratmeter Strassenfläche. Ist das eine gute Ausgangslage für eine konstruktive Verkehrspolitik in unserer Stadt? Editorial WOFÜR ES LEISTE AUCH BRAUCHT Die Rathausgasse durchlebt schwierige Zeiten. Die Sanierung der Leitungen dauert nun schon seit 2017, bis die Pflästerung realisiert ist, wird es voraussichtlich Ende 2020. Zudem stehen Gebäudesanierungen an, deren Baustellen die Rathausgasse bis Ende 2023 belasten werden. Unter solchen Voraussetzungen leiden alle: Anwohnende und Hotels durch die Lärmbelastung, Geschäftstreibende durch ausbleibende Kundschaft und Verschmutzung, die Anlieferung durch fehlende Warenumschlagsflächen. Die Nicht-Kommunikation der Bauverantwortlichen am Kornhausplatz brachte das Fass zum Überlaufen: Urplötzlich war die Rede von einer Baustelleninstalla - Die Begegnungszone in der Unteren Altstadt hat sich bewährt und sollte weiterentwickelt werden. tion inklusive eines Tunnels vom Kornhausplatz bis zur Brunngasse. Der Leist wurde innert Tagesfrist Die Diskussion um die städtische Verkehrspolitik ist Die Klimadiskussion ist sicher nötig. Wenn aber der aktiv und organisierte eine Besprechung mit Behör - lanciert, die Medien bringen fast täglich weitere Be - Wunsch nach dem autofreien Spielplatz vor der den, Bauverantwortlichen -

Denkmalpflege in Der Stadt Bern Bericht 2001

DENKMALPFLEGE IN DER STADT BERN 2001-2004 Herausgegeben von Bernhard Furrer Mit Textbeiträgen von Bernhard Furrer, Roland Flückiger, Emanuel Fivian, Jürg Keller, Markus Waber, Roger Strub und Brigitte Müller Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Kirchliche Bauten 25 3. Öffentliche Bauten Bundesbauten / Staatsbauten / Bauten der Burgergemeinde und der Zünfte / Kommunale Bauten / Gassen, Plätze und Denkmäler 43 4. Private Bauren Bürgerhäuser in der Altstadt / Wohn- und Gewerbebauten in den Aussenquartieren J J5 5. Abbruche 191 6. Inventare und Planungen 199 Regisrer 207 Nachweise 209 Übersichtskarte 211 www.denkmalpflege-bern.ch 1. EINLEITUNG Menschen und Denkmäler Die Existenz der Menschen ist gekennzeichnet durch ihre Fähigkeit, sich zu erinnern. Es ist ihnen ein Grund¬ bedürfnis, sich zu erinnern, sie haben ein Anrecht darauf, sich zu erinnern. Menschen erinnern sich nicht nur an Ereignisse aus ihrem eigenen Leben. Ihr Erfahrungsschatz schliesst die Erinnerungen anderer Personen der eigenen Gene¬ ration ein. Ihr Erinnerungsvermögen reicht zudem in die Vergangenheit zurück, in die Generation der Eltern und Grosseltcrn, die Erfahrungen und Ereignisse aus ihrem Leben mündlich weitergeben, ja in noch weiter zurückliegende Epochen, aus welchen materielle Quel¬ len Begebenheiten und daraus abgeleitete Einsichten tradieren. Die Erinnerung der Einzelnen an ihre Vergangen¬ heit, an besondere Ereignisse oder an sich über lange Zeit entwickelnde Veränderungen wird durch Erinne¬ rungsstücke gestützt, Tagebücher beispielsweise und Objekte verschiedenster -

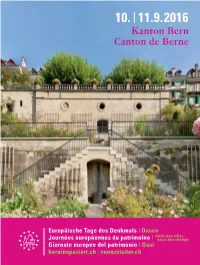

Programm Im Kanton Bern

10. 11.9.2016 Kanton Bern Canton de Berne Europäische Tage des Denkmals | Oasen Oasis des villes, Journées européennes du patrimoine | oasis des champs Giornate europee del patrimonio | Oasi hereinspaziert.ch | venezvisiter.ch Schaffhausen Berlingen Kreuzlingen Oberstammheim Warth Rheinfelden Bad Säckingen Frauenfeld Basel Möhlin Münchenstein Winterthur Bischoszell Untersiggenthal Arlesheim Brugg Winkel Baden Wil Niederhelfenschwil Rorschacherberg Windisch Wettingen Turbenthal Illnau-Effretikon St. Gallen Zeglingen Wildegg Balgach Aarau Niederteufen Lenzburg Teufen Saint-Ursanne Delémont Niederwil Zürich Langenbruck Schönenwerd Schafisheim Zollikon Wohlen bern | berne Küsnacht Jakobsbad Gonten Balsthal Wetzikon Zofingen Schlossrued Rottenschwil Erlenbach/Herrliberg Denkmalpflege des Kantons Bern / Service des monuments historiques du canton de Berne Thalwil Beinwil am See Muri Meilen Münstergasse 32, 3011 Bern, 031 633 40 30 Horgen Oetwil am See Stäfa Rüttenen Rapperswil Archäologischer Dienst des Kantons Bern / Service archéologique du canton de Berne Gelfingen Hagendorn Solothurn Thunstetten Brünnenstrasse 66, 3018 Bern, 031 633 98 00 Biberist Beromünster Cham Zug Evilard/Leubringen Mauensee Gormund Rotkreuz Biel/Bienne Utzenstorf Bern | Tag der offenen Tür bei der Denkmalpflege La Chaux-de-Fonds Port Näfels Sa 4 La Neuveville Balzers Le Locle Burgdorf Bern | Barocke Oasen in der Berner Altstadt Sa 4 Jegenstorf Luzern Erlach Weggis Hauterive Horw Bern | Brünnengut – eine Oase in Bern-Bethlehem Sa 5 Valangin Obbürgen Brunnen Neuchâtel -

Cloakenfrage» Zur Schwemmkanalisation Die Abwasserentsorgung in Der Stadt Bern 1850–1900

Von der «Cloakenfrage» zur Schwemmkanalisation Die Abwasserentsorgung in der Stadt Bern 1850–1900 Ruth Stalder 1. Einleitung Anfang Februar 1870 informierte Stadtschreiber Ernst Wyss in einem Arti- kel im «Bund», dass seit einigen Jahren ein Streit über zwei neue Abortsys- teme im Gang sei: «Das eine ist das sogenannte Schwemmsystem, in einem grösseren Theil der eigentlichen Stadt von Alters her durch Cloaken (sog. Ehgräben) bereits eingeführt. Dieses System, beziehungsweise der theilweise mangelhafte Zustand der sich daran knüpfenden Aborteinrichtungen, wird von einem Theile derjenigen Männer, welche sich vornehmlich mit sanitari- schen Studien und Bestrebungen abgeben [...] heftig bekämpft und als un- zweckmässig und verderblich geschildert und dafür die Einführung des Ton- nen- oder Kübelsystems [...] als einzig rationellen und nach jeder Richtung besten angesehenen Systems lebhaft befürwortet.» Weiter hielt Wyss der Le- serschaft die Handlungsbereitschaft des Gemeinderates vor Augen: «Wir können nun aber mit Bestimmtheit versichern, dass die Gemeindsbehörden das Studium der Canalisations- und Cloakenfrage mit vollem Ernst an die Hand genommen haben, dass dieses Studium auch schon weit vorgerückt ist, und der Gemeinderath in nicht allzu ferner Zeit im Falle sein wird, Be- schlussesanträge an die Gemeinde formuliren zu können.»1 Im Gegensatz zu heute war um 1870 die Entsorgung der Fäkalien durch eine unterirdische Schwemmkanalisation noch keine Selbstverständlichkeit, sondern stand mit anderen Lösungsansätzen im Wettstreit. Die wissen- schaftlichen Lehrmeinungen über die medizinisch und hygienisch richtige Fäkalienentsorgung waren ebenfalls noch nicht gefestigt. Worum es bei der «Canalisations- und Cloakenfrage» in der Stadt Bern genau ging, weshalb die Frage nach dem richtigen Entsorgungssystem gerade im Jahr 1870 be- sonders heftig diskutiert wurde und welchen Entscheid die Gemeinde fällte, zeigt der vorliegende Artikel.2 Mit der Zunahme der Stadtbevölkerung ergaben sich für die Stadt Bern verschiedene Versorgungs- und Entsorgungsprobleme. -

Self-Guided Walking in Kandersteg Trip Notes

Current as of: July 25, 2019 - 14:21 Valid for departures: From January 1, 2017 to December 31, 2019 Self-Guided Walking in Kandersteg Trip Notes Ways to Travel: Self-Guided 6 Days Land only Trip Code: Destinations: Switzerland Min age: 8 Moderate Programmes: Walking & Trekking W05AF Trip Overview Kandersteg is in the heart of the Bernese Oberland, where the great arc of the Alps culminates in some of its highest and most spectacular peaks. This area epitomises the 'chocolate-box' Alps: lush green meadows bright with wildflowers, against a backdrop of rugged, wild mountains, topped with glistening glaciers. At a Glance 5 nights at Hotel Alfa Soleil 4 days walking; averaging 5 hours per day Altitude maximum 2322m, average 1100m Countries visited: Switzerland Trip Highlights Breathtaking natural beauty: snow-capped peaks, emerald-green slopes, amazing turquoise lakes, meadows thick with flowers A walker's paradise with thousands of kms of well-marked trails, stunning Alpine flowers, rare birds of prey Friendly, family-run hotel with heated indoor pool, sauna and excellent cuisine Based on our popular 7 night, Classic Swiss Alps Walk Is This Trip for You? Activity Level: 3 (moderate) Average daily distance: 15km (9.3 miles), 5hrs. No. of days walking: 4 Terrain and route: good (though sometimes narrow) paths with occasional steep climbs This is a self-guided tour, as such there will be no group or tour leader and you are free to complete the walks at your own pace and in whichever order you choose. Please bear in mind that although this is a self-guided holiday, the atmosphere in the hotel tends to be quite social and they will sometimes seat guests together at breakfast and dinner. -

Historisch- Topographisches Lexikon Der Stadt Bern

BERCHTOLD WEBER HISTORISCH- TOPOGRAPHISCHES LEXIKON DER STADT BERN IN IHREN GRENZEN VOR DER EINGEMEINDUNG VON BÜMPLIZ AM l.JANUAR 1919 SCHRIFTEN DER BERNER BURGERBIBLIOTHEK AUSLIEFERUNG AN DEN BUCHHANDEL VERLAG STÄMPFLI & CIE AG. !lERN © BERNER BURGERBIBLIOTHEK, BERN 1976 ELEKTRONISCH GESTEUERTER FILMSATZ, OFFSETDRUCK BUCHBINDERARBEIT STÄMPFLI & CIE AG, ßERN PRINTED IN SWITZERLAND ISBN 3-7272-0045-6 INHALTS V ERZEICH NI S Zum Geleit 7 Vorwort 8 Hinweise ftir den Benützer 10 LexikonA-Z IJ Standortverzeichnis 281 Personenverzeichnis 305 Literaturabkürzungen 317 Abbildungsverzeichnis 319 5 ZUM GELEIT Die Burgerbibliothek ist reich an Handschriften zur Schweizer und besonders zur Berner Geschichte. Neben der Betreuung und Erschliessung dieser Handschriften ist die Bibliothek bestrebt, zur zentralen bernischen Stätte zu werden, die dank einer um- fangreichen Dokumentation Auskunft über die Entwicklung der Stadt und ihres Bildes im Laufe der Jahrhunderte vermitteln kann. Allen, die sich ftir diese Fragen interessieren, wird das von BERCHTOLD WEBER mit grosser Sorgfalt zusammengestellte Historisch-topographische Lexikon zu einem unentbehrlichen Handbuch werden. Viele Namen und Ortsbezeichnungen sind längst ausser Gebrauch geraten, oder ihre Bedeutung ist heute nicht mehr selbstverständlich. Bisher fehlte eine handliche Über- sicht. Die Kommission der Burgerbibliothek freut sich, diese Lücke durch die Herausgabe des kleinformatigen, aber überra- schend reichhaltigen Werkes zu schliessen, das nicht nur als alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk -

Fach- Werk 2017

2017 FACH- WERK DAS MAGAZIN DER DENKMALPFLEGE DES KANTONS BERN LA REVUE DU SERVICE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU CANTON DE BERNE 2 EDITORIAL INHALT | SOMMAIRE 3 Fachwerk 2017 Inhalt | Sommaire Liebe Leserin, lieber Leser Chère lectrice, cher lecteur, 4 AKTUELL | ACTUEL Auf meinem Schulweg lag ein Sur le chemin de l’école, je passais Coiffeursalon. Ein kleiner Holzbau, devant un salon de coiffure. Une In Szene gesetzt | Mise en scène innen nur ein Raum. Und aussen petite maison de bois. Dedans, une 4 Von der Adelsburg zur Arbeiterburg: Einleitung war die Farbe: Farbige Fensterläden seule pièce, et des couleurs au 8 Details und Fensterrahmen, farbige Säulen, dehors : volets, encadrements de 16 Couleur überall farbige Verzierungen. Für fenêtres, colonnes, partout de la 22 Form uns Kinder war das Häuschen im- couleur. Pour des enfants, cette mer etwas geheimnisvoll. Vor allem maison avait quelque chose de 26 Revision Bauinventar 2020 | aber gehörte es für uns fest zum mystérieux. Mais surtout, elle était Révision recensement architectural 2020 Schulweg. Hier hatte sich um 1900 là, sur le chemin de l’école. 28 Modernes Wohnen im Bauernhaus ein Frisör mit seinem Laden regel- Un coiffeur, vers 1900, s’était mis en recht in Szene gesetzt. Das Haus scène avec sa boutique. La maison Tavannes, Cinéma Royal steht noch heute, und ich schaue existe toujours et je la regarde cha- 32 IM GESPRÄCH | DIALOGUE immer noch hin. que fois que je passe par là. Manchmal ist eine Kleinigkeit, eine L’impression laissée par une chose 32 Vermittler alter Handwerkstechniken – Michael Gerber Nebensächlichkeit dafür verant- tient parfois à un détail. -

Revision KGS-Inventar 2021: Provisorische Kantonsliste Kanton BE (Stand: 1.8.2021)

Révision Inventaire PBC 2021: Liste cantonale provisoire Canton BE (Etat: 1.8.2021) Revision KGS-Inventar 2021: Provisorische Kantonsliste Kanton BE (Stand: 1.8.2021) Légende / Legende Remarques générales / generelle Hinweise Remarques spécifiques pour BE BE-spezifische Hinweise Edifices Objets A (en gras) Les objets sont listés par ordre alphabétique par Bauten A-Objekte (fett) communes et noms d'objet. Die Objekte sind alphabetisch nach Gemeinde und Objektbezeichnung sortiert. Archéologie Objets B (normal) Exception: Edifice/Archéologie et Collection situés à la Archäologie B-Objekte (normal) même adresse sont regroupés. Ausnahme: Bau/Archäologie und Sammlung mit identischer Adresse folgen direkt nacheinander. Collections Sammlungen Différentes adresses (entre parenthèses, plusieurs numéros etc.) cf. Rapport explicatif, p.12. Unterschiedliche Adressangaben (Klammer, Schrägstrich usw.) siehe Erläuternder Bericht, S. 12. No. Commune Ancienne commune Cat. Nom de l'objet Coord. X Coord. Y Adresse No. Même adresse PBC Gemeinde ehemalige Gemeinde Kat. Objektbezeichnung Koord. X Koord. Y Adresse Nr. Dieselbe KGS- Adresse * Nr. 578 Aarberg A Gedeckte Holzbrücke 2587535 1210309 Stadtplatz (64) 9766 Aarberg A Liechtihaus 2587382 1210296 Kappelenstrasse 1 583 Aarberg B Presswürfelhalle der Zuckerfabrik, Altbau 2587625 1209689 Radelfingenstrasse (60) 581 Aarberg B Reformierte Kirche 2587589 1210282 Stadtplatz 39 582 Aarberg B Schloss (Amthaus) 2587619 1210321 Stadtplatz 33 585 Aarwangen B Kornhaus 2624728 1232657 Eyhalde (10) 586 Aarwangen B Reformierte -

The Austrian Imperial-Royal Army

Enrico Acerbi The Austrian Imperial-Royal Army 1805-1809 Placed on the Napoleon Series: February-September 2010 Oberoesterreicher Regimente: IR 3 - IR 4 - IR 14 - IR 45 - IR 49 - IR 59 - Garnison - Inner Oesterreicher Regiment IR 43 Inner Oersterreicher Regiment IR 13 - IR 16 - IR 26 - IR 27 - IR 43 Mahren un Schlesische Regiment IR 1 - IR 7 - IR 8 - IR 10 Mahren und Schlesischge Regiment IR 12 - IR 15 - IR 20 - IR 22 Mahren und Schlesische Regiment IR 29 - IR 40 - IR 56 - IR 57 Galician Regiments IR 9 - IR 23 - IR 24 - IR 30 Galician Regiments IR 38 - IR 41 - IR 44 - IR 46 Galician Regiments IR 50 - IR 55 - IR 58 - IR 63 Bohmisches IR 11 - IR 54 - IR 21 - IR 28 Bohmisches IR 17 - IR 18 - IR 36 - IR 42 Bohmisches IR 35 - IR 25 - IR 47 Austrian Cavalry - Cuirassiers in 1809 Dragoner - Chevauxlégers 1809 K.K. Stabs-Dragoner abteilungen, 1-5 DR, 1-6 Chevauxlégers Vienna Buergerkorps The Austrian Imperial-Royal Army (Kaiserliche-Königliche Heer) 1805 – 1809: Introduction By Enrico Acerbi The following table explains why the year 1809 (Anno Neun in Austria) was chosen in order to present one of the most powerful armies of the Napoleonic Era. In that disgraceful year (for Austria) the Habsburg Empire launched a campaign with the greatest military contingent, of about 630.000 men. This powerful army, however, was stopped by one of the more brilliant and hazardous campaign of Napoléon, was battered and weakened till the following years. Year Emperor Event Contingent (men) 1650 Thirty Years War 150000 1673 60000 Leopold I 1690 97000 1706 Joseph