Und Goethes »Her- Mann Und Dorothea«

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

THE BOOK ONLY (F)> CO OU1 68061 Co

TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY (f)> CO OU1 68061 co ,OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY / Q JL Accession No. Call No. tf airrfl-V/ G S" ^ U & 6 0^ 1 Author Title This book should be returned on or before the date last marked below. GOETHE Selections by Ludwig Curtius Translated and edited, with an Introduction, by Hermann J. Weigand ROUTLEDGE & KEGAN PAUL LTD First Edition in England 1949 <b- Paul Ltd. Copyright 1949 by Routledgc Kegan Broadway House- 68-74 Carter Lane, London, E, C. 4 Printed in U.S.A. Introduction 7 b\j Hermann ]. Wcigand Editor's Note 38 RELIGION 43 Religion in General 45 Christianity 49 Protestantism - Catholicism 55 Old and New Testament 64 Superstition 67 Faith 70 God and Nature 73 God and the World 77 God and Man 79 NATURE 85 The Creative Process 87 The Incommensurable 92 Idea and Experience 95 Genius 97 The Daemonic 98 Imagination 102 The Aging Process 104 Youth 108 Happiness 109 CONTENTS SCIENCE AND PHILOSOPHY 113 Theory 115 Subject - Object 123 Truth 125 Antinomies 128 Relativism 131 Life 134 Spirit 137 Immortality - Entelechy 139 Man and History 145 THE SOCIAL SPHERE 149 Bildung 151 Humanity 156 Man Among Men 159 Man and the World 163 Man and Fate 166 Man and Society 167 The Individual arid the Public 170 Knowledge of Human Nature 172 - Spiritual Community Friendship 172 Critique of the Times 174 THE MORAL SPHERE 181 Freedom 183 Conscience 184 Law and Order 185 Authority 185 Faults - Virtues 187 Humility - Reverence - Mystery 189 - - Character Personality Individuality 190 Education 195 Love 197 CONTENTS Marriage 200 -

THE INCIDENTAL MUSIC of BEETHOVEN THESIS Presented To

Z 2 THE INCIDENTAL MUSIC OF BEETHOVEN THESIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC By Theodore J. Albrecht, B. M. E. Denton, Texas May, 1969 TABLE OF CONTENTS Page LIST OF ILLUSTRATIONS. .................. iv Chapter I. INTRODUCTION............... ............. II. EGMONT.................... ......... 0 0 05 Historical Background Egmont: Synopsis Egmont: the Music III. KONIG STEPHAN, DIE RUINEN VON ATHEN, DIE WEIHE DES HAUSES................. .......... 39 Historical Background K*niq Stephan: Synopsis K'nig Stephan: the Music Die Ruinen von Athen: Synopsis Die Ruinen von Athen: the Music Die Weihe des Hauses: the Play and the Music IV. THE LATER PLAYS......................-.-...121 Tarpe.ja: Historical Background Tarpeja: the Music Die gute Nachricht: Historical Background Die gute Nachricht: the Music Leonore Prohaska: Historical Background Leonore Prohaska: the Music Die Ehrenpforten: Historical Background Die Ehrenpforten: the Music Wilhelm Tell: Historical Background Wilhelm Tell: the Music V. CONCLUSION,...................... .......... 143 BIBLIOGRAPHY.....................................-..145 iii LIST OF ILLUSTRATIONS Figure Page 1. Egmont, Overture, bars 28-32 . , . 17 2. Egmont, Overture, bars 82-85 . , . 17 3. Overture, bars 295-298 , . , . 18 4. Number 1, bars 1-6 . 19 5. Elgmpnt, Number 1, bars 16-18 . 19 Eqm 20 6. EEqgmont, gmont, Number 1, bars 30-37 . Egmont, 7. Number 1, bars 87-91 . 20 Egmont,Eqm 8. Number 2, bars 1-4 . 21 Egmon t, 9. Number 2, bars 9-12. 22 Egmont,, 10. Number 2, bars 27-29 . 22 23 11. Eqmont, Number 2, bar 32 . Egmont, 12. Number 2, bars 71-75 . 23 Egmont,, 13. -

Schiller and Music COLLEGE of ARTS and SCIENCES Imunci Germanic and Slavic Languages and Literatures

Schiller and Music COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ImUNCI Germanic and Slavic Languages and Literatures From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Schiller and Music r.m. longyear UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 54 Copyright © 1966 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Longyear, R. M. Schiller and Music. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1966. doi: https://doi.org/ 10.5149/9781469657820_Longyear Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Longyear, R. M. Title: Schiller and music / by R. M. Longyear. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 54. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1966] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. | Includes bibliographical references. Identifiers: lccn 66064498 | isbn 978-1-4696-5781-3 (pbk: alk. paper) | isbn 978-1-4696-5782-0 (ebook) Subjects: Schiller, Friedrich, 1759-1805 — Criticism and interpretation. -

Newsletter Der Goethe-Gesellschaft in Weimar E.V. Erscheint Zwei- Bis Dreimal Jährlich

Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V. Ausgabe 2 – September 2018 8. Jahrgang Editorial. Grußwort des Präsidenten Inhaltsverzeichnis uraufgeführt – auch dazu Genaueres Titel in dieser Ausgabe. 1 Editorial Stipendiaten sind in Weimar zu Aktuell Gast gewesen und sind es noch, 2 Stipendiatenprogramm nicht gering ist wieder die Zahl an Honorarprofessur für Dr. Golz Neuerscheinungen, über die wir in Ehrung für Dr. Albert Auswahl orientieren. Erschienen ist 86. Hauptversammlung das neue Goethe-Jahrbuch, das am 21. August im Goethe- und Schiller- Ausland Archiv Premiere hatte. Einen den 3 Goethe in Indien Leseappetit weckenden Überblick Neue Bücher über unser Jahrbuch vermittelt 4 Das Goethe-Jahrbuch 2017 auch diesmal wieder unser Mitglied 7 Walther Wolfgang von Goethes Andreas Rumler, der außerdem Briefwechsel mit Großherzog Carl Alexander enn Sie, liebe Newsletter- einen Band unserer Schriftenreihe 9 Goethe im Spiegel der Leser, diese Ausgabe in sowie eine weitere Veröffentlichung vorstellt; ihm ist für sein Jahreszeiten W den Händen halten, wird 11 Goethe in Mannheim hoffentlich die brütende publizistisches Engagement in Sommerhitze gewichen, der Kopf Sachen Newsletter herzlich zu 13 Impressum danken. Herzlicher Dank gebührt wieder frei sein für neue Veranstaltungen auch meinem Mitherausgeber Nachrichten aus dem Reich, das 14 Schopenhauer-Konferenz Goethe heißt. Über den Sommer Hans-Joachim Kertscher, der sich Goethe-Lieder in Sessenheim sind wir nicht untätig gewesen, wiederum als aufmerksamer Veranstaltungen der GG haben gemeinsam mit der Berichterstatter erweist − diesmal 15 Netzwerk von der Tagung der Schopenhauer-Gesellschaft für Ende RückBlick September eine Konferenz im Ortsvereinigungen in Dessau, die allen Teilnehmern in bester 16 Jahrestagung der Vorstände der Goethe-Nationalmuseum OV vorbereitet, zu der wir herzlich Erinnerung ist. -

The Life of Goethe. Conclusion

THE LIFE OF GOETHE.* BY THE EDITOR. GOETHE began his great drama Got::: von Bcrlichingcn at the it in end of 1771 : he finished it in 1772 and submitted manu- script to Herder, but when Herder called the poet's attention to its shortcomings Goethe recast the whole, mercilessly canceled long pas- sages and introduced new material. In this revised shape he had it printed at his own expense in June 1773. because he could not find a publisher in Germany who would risk its publication. JOHANN BERNHARD BASEDOW. Many men of prominence had become interested in Goethe and visited him in his father's house. Among them must be mentioned first Johann Caspar Lavater (1741-1801), a pious pastor of Zurich, and Johann Bernhard Basedow, an educator of Hamburg. In com- pany with these two men, both with outspoken theological interests, the young worldling, as Goethe called himself in a poem of that period, undertook a trip along the Rhine in the summer of 1774. * The first instalment of this sketch appeared in the June number. 462 THE OPEN COURT. They visited Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) on his estate at Pempelfort near Diisseldorf. Lavater was a well-known pulpiteer and the founder of the study of physioo^nomw a subject in which Goethe too was interested: JOHANN KASPAR LAVATER. After a water color by H. Lips in the K. K. Familien-Fideikommiss-Bibliothek. and Basedow the founder of an educational institution called the Philanthropin. Jacobi had deep philosophical interests and regarded himself as a disciple of Spinoza, whose philosophy, however, he THE LIFE OF GOETHE. -

Goethe the Musician and His Influence on German Song Transcript

Goethe the Musician and his influence on German Song Transcript Date: Friday, 20 June 2008 - 12:00AM GOETHE THE MUSICIAN AND HIS INFLUENCE ON GERMAN SONG Professor Richard Stokes It has become fashionable to label Goethe unmusical. In April 1816 he failed to acknowledge Schubert's gift of 16 settings of his own poems which included such masterpieces as 'Gretchen am Spinnrade', 'Meeresstille', 'Der Fischer' and 'Erlkönig'. He did not warm to Beethoven when they met in 1812. He preferred Zelter and Reichardt to composers that posterity has deemed greater. And he wrote in his autobiography,Dichtung und Wahrheit : 'Das Auge war vor allen anderen das Organ, womit ich die Welt erfasste' ('It was through the visual, above all other senses, that I comprehended the world') - a statement which seems to be confirmed by his indefatigable study of natural phenomena and his delight in art and architecture, in seeing. Lynceus's line at the end of Faust , 'Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt' ('I was born for seeing, employed to watch') has an unmistakably autobiographical ring. Goethe was, above all a visual being, an Augenmensch,. He was also, from his earliest days in Frankfurt, intensely musical. His father brought a Giraffe, an upright Hammerklavier, for 60 Gulden in 1769, played the lute and flute and occasionally made music with friends - there is an amusing passage in Dichtung und Wahrheit which describes his father playing the lute,"die er länger stimmte, als er darauf spielte" ("which he spent longer tuning than playing")! His mother, who was more artistic, played the piano and sang German and Italian arias with great enthusiasm. -

Schubert's Recapitulation Scripts – Part II

CHAPTER 4 CATEGORY 2 RECAPITULATIONS 4.1. Introduction 4.2. Mozart, Monahan, and the Crux 4.3. Beethoven and the Minimally Recomposed Category 2 4.4. Beethoven and Schubert: Labor and Grace 4.5. Repetitions of Single Referential Measures 4.6. A Summary Analysis: The Finale of D. 537 4.7. Conclusion ADD CUT 1. One alteration only, + x 1. One alteration only, - x SIZE a. Minimally different, + 1 a. Minimally different, -1 1. by repetition (at the same pitch 1. deletion of originally repeated level) material 2. by sequence (repetition at a 2. deletion of non-repeated different pitch level) material a. by repetition of multiple referential measures, en bloc (backing up) STRATEGY b. by repetition of a single referential measure (stasis) 3. by composing new material Figure 4.1. Category 2 Strategies. 151 The ways in which thematic and harmonic gestures reappear go well beyond what can be captured by the standard notions of return or recapitulation.1 Like virtually all Western music, the music of the common-practice period is characterized by formal correspondences of various kinds. Such correspondences usually do not form exact symmetries, however, even at the phrase level. This stems partly, no doubt, from distaste for too much repetition and regularity—for predictability, that is, the negative side of the symmetrical coin.2 At this very early date, Riepel could scarcely be expected to realize what he was observing; later, of course, asymmetry would set in on a much greater scale.3 If one does not perceive how a work repeats itself, the work is, almost literally, not perceptible and therefore, at the same time, not intelligible. -

Goethes Berliner Beziehungen (Volltext)

Z u m G e l e i t ! Goethe war der Stern, der in schönen, unvergessenen Vorkriegs= jahren meinem Leben leuchtete. Das Wanderlied aus Wilhelm Meister: ,,Bleibe nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus ! . Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß'', war das jubelnde Leitmotiv, das mir in vier Erdteilen er= tönte. ,,Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los'' machte eine ferne Tropeninsel zur Heimat der Seele. Der Krieg, der für Deutsche die Welt so verengte, fesselte auch mich nun wieder an die Vaterstadt, unser Berlin, das so oft verkannte und verlästerte, von mir aber um so heißer geliebte. ,,Und dein Streben sei's in Liebe, Und dein Leben sei die Tat.'' So habe ich denn unternommen, Goethe und Berlin zu vereinigen. Man hat jüngst vergangenen Tagen die Schlagworte geprägt von dem Geist von Weimar und dem Geist Potsdam und einen schier unüberbrückbaren Gegensatz zwischen ihnen gefunden. Als der Geist von Weimar noch Fleisch war, gab es diesen Gegensatz nicht. ,,Es ist noch die Frage, ob es Einen Ort in Deutschland gibt, wo Du so redliche Verehrer hast als bei uns'', schreibt Zelter an Goethe. Und doch konnte Goethe sich nicht zu einem Besuche Berlins ent= schließen. Berlin liebt immer ohne Gegenliebe, wie damals -, so heute - -. Möge sich der Geist von Weimar mit dem Geist von Potsdam ver= mählen und Früchte bringen zum Segen des deutschen Vaterlandes. V I n h a l t s v e r z e i c h n i s Goethe in Berlin . -

Demonic History: from Goethe to the Present

Demonic History Demonic History From Goethe to the Present Kirk Wetters northwestern university press evanston, illinois Northwestern University Press www.nupress.northwestern.edu Copyright © 2014 by Northwestern University Press. Published 2014. All rights reserved. Printed in the United States of America 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Wetters, Kirk, author. Demonic history : from Goethe to the present / Kirk Wetters. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8101-2976-4 (cloth : alk. paper) 1. Demonology in literature. 2. German literature—19th century—History and criticism. 3. German literature—20th century—History and criticism. 4. Devil in literature. I. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832. Urworte orphisch. II. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832. Urworte orphisch. English. III. Title. [DNLM: 1. Goethe, Johann Wolfgang von, 1749–1832— Criticism and interpretation.] PT134.D456W48 2014 830.937—dc23 2014012468 Except where otherwise noted, this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. In all cases attribution should include the following information: Wetters, Kirk. Demonic History: From Goethe to the Present. Evanston: Northwestern University Press, 2015. For permissions beyond the scope of this license, visit http://www.nupress .northwestern.edu/. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high-quality books open access for the public good. More information about the initiative and links to the open-access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. -

Dämonische Texturen. Der Durchkreuzte Wunsch in Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahren

CORNELIA ZUMBUSCH Dämonische Texturen. Der durchkreuzte Wunsch in Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahren „Der alternde Goethe“, so stellt Fritz Mauthner nicht ohne Ironie fest, „liebte die Worte Dämonen und dämonisch.“ Insbesondere im Gespräch mit Ecker- mann habe sich sein „Aberglaube an freundlich gesinnte Dämonen [...] gern und oft redselig“ geäußert: je höher ein Mensch, desto mehr stehe er unter dem Einfluß der Dämonen; Raphael, Mozart, Napoleon, auch Lord Byron, werden dämonisch genannt; das Dämonische werfe sich gern an bedeutende Figuren; in einer klaren prosaischen Stadt, wie Berlin, fände es kaum Gelegenheit sich zu manifestieren (1831). Sehr drollig ist es, wenn die subalternen Freunde mit einer Art von Echolalie Goethes Greisenworte wiederholen, und z.B. Eckermann eine kleine Abhandlung über das Dämonische zum besten gibt.1 Das Material für seine Bemerkungen zu Goethes Greisenstil und Eckermanns Echolalie findet Mauthner in den Gesprächen Eckermanns mit Goethe aus dem Jahr 1831. Diese Unterhaltungen werden parallel zur Überarbeitung des Schlussteils von Dichtung und Wahrheit geführt, in dem Goethe mehrfach auf das Dämonische zu sprechen kommt. Den Auftakt zum zwanzigsten und letz- ten Buch seiner Autobiographie, die von der Zeit zwischen seiner ersten Schweizer Reise und dem Aufbruch nach Weimar erzählt, bildet ein Passus, in dem Goethe die Erzählung des eigenen Lebens zum Bildungsroman formt. Man habe „im Verlaufe dieses biographischen Vortrags umständlich gesehn, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf verschiedenen -

From Idyll to Exile: the Transformed Self in the Early Works of Johann Wolfgang Von Goethe

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 1995 From Idyll to Exile: The Transformed Self in the Early Works of Johann Wolfgang von Goethe Elizabeth Powers The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1442 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilmmaster. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely afreet reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. -

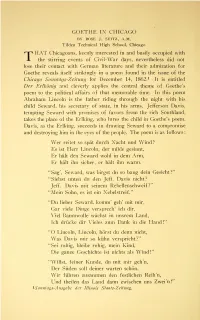

Goethe in Chicago

: GOETHE IN CHICAGO BY ROSE J. SEITZ, A.M. Tilden Technical High School, Chicago THxA.T Chicagoans, keenly interested in and busily occupied with the stirring events of Civil-War days, nevertheless did not lose their contact with German literature and their admiration for Goethe reveals itself strikingly in a poem found in the issue of the Chicago Sonntags-Zeituug for December 14, 1862.1 It is entitled Der Erlkonig and cleverly applies the central theme of Goethe's poem to the political affairs of that memorable time. In this poem Abraham Lincoln is the father riding through the night with his child Seward, his secretary of state, in his arms. Jefiferson Davis, tempting Seward with promises of favors from the rich Southland, takes the place of the Erlking, who lures the child in Goethe's poem. Davis, as the Erlking, succeeds in drawing Seward to a compromise and destroying him in the eyes of the people. The poem is as follows Wer reitet so spat durch Xacht und Wind? Es ist Herr Lincoln, der milde gesinnt, Er halt den Seward wohl in dem Arm, Er halt ihn sicher, er halt ihn warm. "Sag", Seward, was birgst du so bang dein Gesicht?" "Siehst unten du den Jefif. Davis nicht? ?" Jefif. Davis mit seinem Rebellenschweif "Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." "Du lieber Seward, komm' geh" mit mir, Gar viele Dinge versprech' ich dir. Viel Baumwolle wachst in unsrem Land, !" Ich driicke dir A'ieles zum Dank in die Hand "O Lincoln, Lincoln, horst du denn nicht, Was Davis mir so kiihn verspricht?" "Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, !" Die ganze Geschichte ist nichts als Wind "Willst, feiner Kunde, du mit mir geh'n, Der Siiden soil deiner warten schon, Wir fiihren zusammen den festlichen Reih'n, !" L"nd theilen das Land dann zwischen uns Zwei'n '^Sonntags-Ansgabc der Illinois Staats-Zeititng.