Egbert Hayessen – Ein Widerstandskämpfer Des 20

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

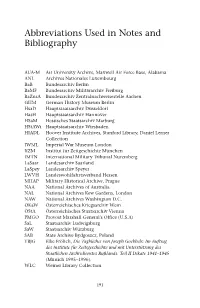

Abbreviations Used in Notes and Bibliography

Abbreviations Used in Notes and Bibliography AUA-M Air University Archive, Maxwell Air Force Base, Alabama ANL Archives Nationales Luxembourg BaB Bundesarchiv Berlin BaMF Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg BaZnsA Bundesarchiv Zentralnachweisestelle Aachen GHM German History Museum Berlin HsaD Hauptstaatsarchiv Düsseldorf HasH Hauptstaatsarchiv Hannover HSaM Hessisches Staatsarchiv Marburg HStAWi Hauptstaatsarchiv Wiesbaden HIADL Hoover Institute Archives, Stanford Library, Daniel Lerner Collection IWML Imperial War Museum London IfZM Institut für Zeitgeschichte München IMTN International Military Tribunal Nuremberg LaSaar Landesarchiv Saarland LaSpey Landesarchiv Speyer LWVH Landeswohlfahrtsverband Hessen MHAP Military Historical Archive, Prague NAA National Archives of Australia NAL National Archives Kew Gardens, London NAW National Archives Washington D.C. OKaW Österreichisches Kriegsarchiv Wein ÖStA Österreichisches Staatsarchiv Vienna PMGO Provost Marshall General’s Office (U.S.A) SaL Staatsarchiv Ludwigsburg SaW Staatsarchiv Würzburg SAB State Archive Bydgoszcz, Poland TBJG Elke Frölich, Die Tagbücher von Joseph Goebbels: Im Auftrag des Institute für Zeitsgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußlands. Teil II Dikate 1941–1945 (Münich 1995–1996). WLC Weiner Library Collection 191 Notes Introduction: Sippenhaft, Terror and Fear: The Historiography of the Nazi Terror State 1 . Christopher Hutton, Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Third Reich (Cambridge 2005), p. 18. 2 . Rosemary O’Kane, Terror, Force and States: The Path from Modernity (Cheltham 1996), p. 19. O’Kane defines a system of terror, as one that is ‘distinguished by summary justice, where the innocence or guilt of the victims is immaterial’. 3 . See Robert Thurston, ‘The Family during the Great Terror 1935–1941’, Soviet Studies , 43, 3 (1991), pp. 553–74. -

7. Nationalsozialistische Herrschaft in Der Tschechoslowakei 1939-1945

7. NATIONALSOZIALISTISCHE HERRSCHAFT IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 1939-1945 Der wechselvollen böhmischen Geschichte ist nicht allein mit Anmut und Friedfertigkeit beizukommen, grünen Hügeln, Dorfkirchen und blauen Wolken, vor allem nicht, wenn die Okkupationszeit, das Protektorat, und die Ereignisse von 1945 bis 1948, Vertreibung und Enteignung, auch die nach dem kommunistischen Putsch, zur Frage stehen. Der Patriotismus der einen wie der anderen baut seine Barrikaden und Mauern, die den Blick verstellen, und die amtlich schematischen Schwarzweißperspektiven von Schuld und Unschuld suchen sich anstelle von Tragik, Lächerlichkeit, Lüge und unerwarteter Humanität festzusetzen. Peter Demetz, Das Dorf und die Deutsche (2010) Die Tschechen im „Protektorat Böhmen und Mähren“ 777 Verfolgung, Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der Deutschen in und aus der Tschechoslowakei waren einerseits Konsequenzen aus der nationalso- zialistischen Gewaltpolitik gegenüber Tschechen und Slowaken, andererseits Teil der alliierten Politik gegenüber Hitler-Deutschland und „den Deutschen“, die unter den Leitmotiven Kollektivschuld, Rache, Vergeltung, Kollektivstrafe und Zwangsaussiedlung stand. Darüber hinaus entwickelten die tschechischen, slowakischen und tschechoslowakischen Widerstandsorganisationen ebenso wie die tschechoslowakischen Exilorganisationen – vornehmlich in London und Moskau – eigene Strategien für die Bestrafung der Deutschen nach dem Welt- krieg, hinter denen durchaus auch alte nationale Feindbilder und Neidkomplexe sichtbar wurden, die jedenfalls bis 1918, in Ansätzen sogar bis 1848 zurück- reichten.1531 Ein Photo vom Einmarsch der Wehrmacht in Prag, das Geschichte gemacht und sich tief ins kollektive Gedächtnis der Tschechen eingegraben hat, ist das Photo von Karel Hájek. Es zeigt zwei in ihrem offenen Militärauto sitzende deutsche Soldaten vor der am Straßenrand stehenden tschechischen Bevölke- rung, die in ohnmächtiger Wut und tiefer Verzweiflung von tschechischen Ord- nungskräften zurückgehalten wird. -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 39(1991) Heft 3

VIERTELJAHRSHEFTE FÜR Zeitgeschichte Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von KARL DIETRICH BRACHER und HANS-PETER SCHWARZ in Verbindung mit Theodor Eschenburg, Walter Bußmann, Rudolf v. Albertini, Dietrich Geyer, Hans Mommsen, Arnulf Baring und Gerhard A. Ritter Redaktion: Ludolf Herbst, Hellmuth Auerbach, Norbert Frei, Hans Woller Chefredakteur: Hermann Graml Stellvertreter: Klaus-Dietmar Henke Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstr. 46b, 8000 München 19, Tel. 126880, FAX 123 1727 39. Jahrgang Heft 3 Juli 1991 INHALTSVERZEICHNIS AUFSATZE Horst Mühleisen Hellmuth Stieff und der deutsche Widerstand . 339 Norbert Haase Aus der Praxis des Reichskriegsgerichts. Neue Do kumente zur Militärgerichtsbarkeit im Zweiten Weltkrieg 379 Albrecht Hagemann Nationalsozialismus, Afrikaaner-Nationalismus und die Entstehung der Apartheid in Südafrika . 413 MISZELLE Jaroslav Valenta Addenda et Corrigenda zur Rolle Prags im Falle Tuchatschewski 437 DOKUMENTATION Ingeborg Fleischhauer Der deutsch-sowjetische Grenz- und Freund schaftsvertrag vom 28. September 1939. Die deut schen Aufzeichnungen über die Verhandlungen zwischen Stalin, Molotov und Ribbentrop in Mos kau 447 LITERATUR Essays von Mágda Adám, Jacques Droz, Richard J. Evans, Charles S. Maier 471 ABSTRACTS 502 HORST MÜHLEISEN HELLMUTH STIEFF UND DER DEUTSCHE WIDERSTAND Von 1943 bis 1944 gehörte Stieff, zuletzt Generalmajor und Chef der Organisati onsabteilung im Generalstab des Heeres, zum engsten Kreis des militärischen Widerstandes gegen Hitler und das Regime. Aber sein Verhalten ist bei den Mitver schwörern umstritten, ebenso bei Historikern wie Christian Müller und Wolfgang Venohr1. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb sich die Forschung bislang nicht mit ihm befaßt hat. I. Hans Rothfels teilte einige Daten mit, und Annedore Leber veröffentlichte eine bio graphische Notiz; 1984 erschien ein Lebensabriß. -

Hellmuth Stieff Und Der Deutsche Widerstand

HORST MÜHLEISEN HELLMUTH STIEFF UND DER DEUTSCHE WIDERSTAND Von 1943 bis 1944 gehörte Stieff, zuletzt Generalmajor und Chef der Organisati onsabteilung im Generalstab des Heeres, zum engsten Kreis des militärischen Widerstandes gegen Hitler und das Regime. Aber sein Verhalten ist bei den Mitver schwörern umstritten, ebenso bei Historikern wie Christian Müller und Wolfgang Venohr1. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb sich die Forschung bislang nicht mit ihm befaßt hat. I. Hans Rothfels teilte einige Daten mit, und Annedore Leber veröffentlichte eine bio graphische Notiz; 1984 erschien ein Lebensabriß. In dem Band „20. Juli. Portraits des Widerstands" fehlt hingegen sein Lebensbild2. Erst 1991 erschienen seine erhal tenen Briefe, eine Quelle von Rang3. Hellmuth Stieff wurde am 6. Juni 1901 in Deutsch-Eylau, Westpreußen, geboren. Sein Vater Walter diente als Premierleutnant im Feldartillerieregiment Nr. 35, seine Mutter, Annie Krause, stammte aus einer Juristenfamilie, die in Mecklenburg und in Hannover zu Hause war4. 1907 wurde der Vater nach Graudenz versetzt; dort besuchte Stieff die Vorschule. Er fiel durch rasche Auffassungsgabe und Wendigkeit auf. Hinzu kam sein Ehrgeiz, besser zu sein als andere. Obwohl er, von kleiner Gestalt, kein Streber war, wurde sein Verhalten oft mißdeutet. Im Juli 1918 legte er das Notabitur ab und trat als Freiwilliger beim Feldartillerieregiment Nr. 71 ein. 1 Christian Müller, Oberst i. G. Stauffenberg. Eine Biographie, Düsseldorf 1970, S. 341, 358 f., 384, 424, 498; Wolfgang Venohr, Stauffenberg. Symbol der deutschen Einheit. Eine politische Biogra phie, Frankfurt a. M./Berlin 1986, S. 263, 280, 308, 317, 342, 344, 377, 392, 402. 2 H[ans] R[othfels], Ausgewählte Briefe von Generalmajor Helmuth (sic!) Stieff (hingerichtet am 8. -

The Conceptual Change of Conscience

Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts edited by Thomas Duve, Hans-Peter Haferkamp, Joachim Rückert und Christoph Schönberger 106 Ville Erkkilä The Conceptual Change of Conscience Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933–1968 Mohr Siebeck Ville Erkkilä, born 1978; post-doctoral researcher at the Center for European Studies, Univer- sity of Helsinki. ISBN 978-3-16-156691-2 / eISBN 978-3-16-156692-9 DOI 10.1628/978-3-16-156692-9 ISSN 0934-0955 / eISSN 2569-3875 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. © 2019 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronicsystems. The book was printed on non-aging paper and bound by Gulde-Druck in Tübingen. Printed in Germany. Abstract This is a history of the ideas of German legal historian Franz Wieacker. The broader aim of this study is to analyze the intellectual context in which Wieack- er’s texts were situated, thus the German legal scientific discourse from 1933 to 1968. In this study Franz Wieacker’s texts are analyzed in the light of his corre- spondence and the broader social historical change of the twentieth century Ger- many. The study concentrates on the intertwinement of his scientific works with the contemporary society, as well as on the development of his personal percep- tion of continuity and meaning in history. -

Forstleute Im Widerstand Gegen Adolf Hitler - Eine Spurensuche

er vor hundert Jahren in Deutschland Forstwirtschaft studierte, der kam häufi g aus gutbürgerlichen Verhältnissen oder entstammte Weiner Adelsfamilie. Diese jungen Männer fühlten sich in aller Regel den militärischen Traditionen ihrer Väter verpfl ichtet und wussten mit der Ver- Band 9 Band 9 Göttinger Forstwissenschaften fassung von Weimar wenig anzufangen. Sie genossen die Privilegien ihrer Herkunft und das Renommee ihres Berufsstandes. Das „Dritte Reich“ und sein „Führer“ wurden von ihnen freudig begrüßt und die frühen Kriegs- erfolge begeistert gefeiert, an denen sie als Reserveoffi ziere nicht selten Peter-Michael Steinsiek auch selbst beteiligt waren. Dennoch fanden einige von ihnen den Weg in den Widerstand gegen Hitler. Forstleute im Widerstand Wie aber verträgt sich das landläufi ge Bild von den Forstleuten als „staats- treue Funktionseliten“ mit Konspiration und Attentat? gegen Adolf Hitler Im vorliegenden Band wird der Versuch unternommen, die Vorausset- Eine Spurensuche zungen und Spielräume „forstlichen“ Widerstands gegen das national- sozialistische Regime anhand biographischer Skizzen darzustellen. Soweit möglich, wurden auch die Biographien der Ehefrauen dieser Forstleute in die Recherchen einbezogen. Sie waren zumeist in die geheimen Aktivi- täten ihrer Männer eingeweiht und trugen die Entscheidung mit, nicht nur das eigene Leben, sondern auch das ihrer Familien aufs Spiel zu setzen. Peter-Michael Steinsiek Forstleute im Widerstand gegen Adolf Hitler - Eine Spurensuche ISBN: 978-3-86395-444-4 eISSN: 2512-6830 Universitätsverlag -

Der Volksgerichtshof 1933–1945 Terror Durch »Recht«

INFORMATIONEN ZUR AUSSTELLUNG DER TOPOGRAPHIE DES TERRORS DER VOLKSGERICHTSHOF 1933–1945 TERROR DURCH »RECHT« KOMMUNIKATIONS- & AUSSTELLUNGSDESIGN 1 // INHALT UND AUFBAU INHALT INHALTLICH-GESTALTERISCHER AUFBAU An zwei Medienstationen können Informati- Der Volksgerichtshof wurde 1934 von den Nati- Die Ausstellung ist in drei Bereiche/Räume onen zu etwa 300 Insassen des Hausgefäng- onalsozialisten zur „Bekämpfung von Staats- unterteilt: einen Hauptraum, der an einen nisses der Gestapo abgerufen werden, die vor feinden“ geschaffen. Bis Kriegsende mussten Gerichtssaal erinnern soll, eine Vertiefungs- dem Volksgerichtshof abgeurteilt wurden. sich mehr als 16.700 Menschen vor diesem ebene und einen Raum für die Nachkriegs- Der dritte Raum ist der Nachkriegsgeschichte neuen obersten politischen Gericht verantwor- geschichte. Im Hauptraum werden die Infor- des Volksgerichtshofs und seines Personals ten, das ab 1942 jeden zweiten Angeklagten mationen über das Gericht auf neun Tischen gewidmet. Der Focus liegt einerseits auf der zum Tode verurteilte. präsentiert. Strafverfolgung, andererseits auf den Kontinu- Die Ausstellung informiert über die Entstehung An den Wänden, links und rechts werden ins- itäten. und Organisation des Gerichts, beleuchtet am gesamt 24 Fallbeispiele präsentiert. Beispiel von Einzelschicksalen seine Urteilspra- Im Vertiefungsraum werden die Schauprozesse xis und informiert über den Umgang mit dem gegen die Widerstandskämpfer des 20. Juli ehemaligen Gerichtspersonal nach 1945. und die Mitglieder der Weissen Rose themati- siert. Ein Großbildschirm zeigt Ausschnitte der Zur Ausstellung liegt ein gleichnamiger erhaltenen Filmaufnahmen aus dem Prozess deutsch-englischer Katalog vor. gegen die Regimegegner des 20. Juli. | AUSSTELLUNG »DER VOLKSGERICHTSHOF 1933–45« | TOPOGRAPHIE DES TERRORS | STAND NOV 2018 2 2 // GRUNDRISS + BEMASSUNG Der Grundaufbau der Ausstellung muss auch in anderen Räumen aufge- griffen werden. -

Rote Kapellen

Karl Heinz Roth/Angelika Ebbinghaus (Hrsg.) Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 1938-1945 V VS Karl Heinz Roth/Angelika Ebbinghaus (Hrsg.) Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen Karl Heinz Roth/Angelika Ebbinghaus (Hrsg.) Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 1938-1945 VSA-Verlag Hamburg Für Hans Deichmann www.vsa-verlag.de © VSA-Verlag 2004, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg Alle Rechte vorbehalten. Umschlagfotos (jeweils von links nach rechts): Cäsar von Hofacker, Erwin von Witzleben, Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Claus Schenk von Stauffenberg Julius Leber, Sophie Scholl, Henning von Tresckow, Helmuth von Moltke, Peter Yorck von Wartenburg Franz Jacob, Georg Elser, Mildred Harnack, Harro Schulze-Boysen, Anton Saefkow Druck- und Buchbindearbeiten: Idee, Satz & Druck, Hamburg ISBN 3-89965-087-5 Inhalt Vorwort .......................................................................................................................... 7 I. Schwarze Kapellen: Der lange Weg zum bürgerlichen Widerstand ................................................ 13 Karl Heinz Roth Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte ................................................................... 16 Eine Katastrophe im Juli ........................................................................................... 16 Jahre der Koalition: 1933-1937 ................................................................................ -

Plötzensee Memorial Center

Plötzensee Memorial Center The Bloody Nights of Plötzensee Karlrobert Kreiten The Red Orchestra July 20, 1944 Plötzensee Memorial Center Hüttigpfad In the night of September 3-4, 1943, several allied bombs Following extensive preparations by civilian and military 13627 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf fell on the blacked-out Plötzensee Prison during an air Karlrobert Kreiten was born in Bonn on June 26, circles, in early July 1944 Claus Schenk Graf von Stauf- Telephone: 030 - 344 32 26 raid on Berlin, causing severe damage. At the time, some 1916, to a Dutch father. He grew up in Düsseldorf, fenberg decided to make an attempt on Hitler’s life him- or 030 - 26 99 50 00 (German Resistance Memorial Center) 300 of the prisoners in Plötzensee had been condemned and was regarded as one of the most important self, despite his war injuries and his key role in Berlin. On to death. The air raid also severely damaged the execu- pianists of his generation. During a concert tour in July 20, 1944, he succeeded in detonating a bomb in Opening hours: tion shed and the guillotine. March 1943, under the impression of the German Hitler’s closely guarded “Wolf’s Lair headquarters” near March to October 9 am - 5 pm daily On September 7, 1943, the Reich Justice Ministry was defeat at Stalingrad, he said to a friend of his to Rastenburg in East Prussia. November to February 9 am - 4 pm daily informed by telephone of the names of the prisoners mother’s in Berlin that the war was lost, calling Hitler On his return to Berlin, Stauffenberg and his fellow con- (Closed: December 24, 25, 26, 31 sentenced to death. -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 55(2007) Heft 2

201 Die Amerikaner sahen nichts und hörten nichts, als sich 1947/48 der kommunistische Umsturz in Prag anbahnte. Dabei waren sie in der tschechoslowakischen Hauptstadt mit ganzen Heerscharen von Geheimdienstagenten vertreten. Woher rührte dieses Versagen? Igor Lukes zeigt, daß die amerikanischen Agenten in Prag auf großem Fuß lebten und ausgezeichnete Beziehungen zur besseren Gesellschaft in Politik, Militär und Bürokratie unterhielten – und daß sie dabei den Kontakt zum Wirklichkeitsleben verloren, das in zunehmendem Maße die Kommunisten bestimmten. Igor Lukes Ein nachrichtendienstliches Versagen Die Amerikaner und die kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei 1948 Im Zentrum des Aufsatzes steht die Arbeit der amerikanischen Nachrichtendien- ste in Osteuropa nach 1945 – und zwar am Beispiel der Tschechoslowakei, die sich dafür besonders gut eignet, auch wenn die Prager Nachkriegskrise einige spezifische Aspekte aufweist. Ein Fall für sich Im Herbst 1944 glaubten nur noch Optimisten, die Sowjetunion werde es Polen, Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern gestatten, ihre politische Zukunft selbst zu suchen. Besonders eindeutig zeigte sich die sowjetische Diplomatie im Falle Polens. Bereits im Juli 1941 lehnte der sowjetische Botschafter in London, Iwan Maiski, die Forderung ab, die der Premier der polnischen Exilregierung, Wladyslaw Sikorski, an Moskau gerichtet hatte, nämlich die deutsch-sowjetische Teilung Polens vom 28. September 1939 für null und nichtig zu erklären1. Die Zukunft Polens sollte in den folgenden Jahren wieder und wieder zwischen den Alliierten debattiert werden, doch blieb die sowjetische Herrschaft über das Land während des ganzen Krieges ein unverrückbares Ziel Moskaus. Hingegen gibt es keine Beweise dafür, daß Stalin ähnlich klare Pläne für das Geschick der Tschechoslowakei verfolgte, wo die Trennlinien zwischen Ost und West nach dem Mai 1945 etwa dreißig Monate lang ziemlich durchlässig blieben. -

The Conceptual Change of Conscience

Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts edited by Thomas Duve, Hans-Peter Haferkamp, Joachim Rückert und Christoph Schönberger 106 Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Ville Erkkilä The Conceptual Change of Conscience Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933–1968 Mohr Siebeck Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Ville Erkkilä, born 1978; post-doctoral researcher at the Center for European Studies, Univer- sity of Helsinki. ISBN 978-3-16-156691-2 / eISBN 978-3-16-156692-9 DOI 10.1628/978-3-16-156692-9 ISSN 0934-0955 / eISSN 2569-3875 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. © 2019 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronicsystems. The book was printed on non-aging paper and bound by Gulde-Druck in Tübingen. Printed in Germany. Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: Helsinki University Library, 23.04.2019 Abstract This is a history of the ideas of German legal historian Franz Wieacker. -

Sippenhaft, Terror and Fear in Nazi Germany: Examining One Facet of Terror in the Aftermath of the Plot of 20 July 1944

Sippenhaft, Terror and Fear in Nazi Germany: Examining One Facet of Terror in the Aftermath of the Plot of 20 July 1944 ROBERT LOEFFEL Abstract The methods used by the Nazis to control elements of German society have been the focus of intense historical debate. This paper attempts to analyse the implementation of Sippenhaft (family liability punishment) after the 20 July 1944 assassination plot against Hitler. Sippenhaft was advocated for use against the families of the conspirators involved in this plot and also against members of the armed services. Consequently, its implementation became the personal domain of the Reich leader of the SS, Heinrich Himmler, as well as local army commanders, army courts and the Nazi party itself. This article will argue that the inadequacies of its imposition were largely compensated for by its effectiveness as a device of fear. One of the most highly contested areas of debate concerning Nazi Germany is identifying how much consent, as opposed to coercion, there was within German society. Recent studies, such as those by Eric Johnson and Robert Gellately, have tended to emphasise consent, since they have largely defined Nazi terror as inefficient and not comprehensive.1 Both Gellately and Johnson see the small numbers of Gestapo officers across Germany as being reflective of the overall ‘popularity’ of the regime and the fact that this organisation chose to focus on certain marginalised groups and Department of History, Sydney Grammar School, College Street, Darlinghurst, 2010, NSW, Australia; [email protected]. This article is based on my doctoral thesis research completed at the University of New South Wales in July 2004.