Hellmuth Stieff Und Der Deutsche Widerstand

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vollmer, Double Life Doppelleben

Antje Vollmer, A Double Life - Doppelleben Page 1 of 46 TITLE PAGE Antje Vollmer A Double Life. Heinrich and Gottliebe von Lehndorff and Their Resistance against Hitler and von Ribbentrop With a recollection of Gottliebe von Lehndorff by Hanna Schygulla, an essay on Steinort Castle by art historian Kilian Heck, and unpublished photos and original documents Sample translation by Philip Schmitz Eichborn. Frankfurt am Main 2010 © Eichborn AG, Frankfurt am Main, September 2010 Antje Vollmer, A Double Life - Doppelleben Page 2 of 46 TABLE OF CONTENTS Preface History and Interest /9/ Six Brief Profiles /15/ Family Stories I – Illustrious Forebears /25/ Family Stories II – Dandies and Their Equestrian Obsession /35/ Childhood in Preyl /47/ The Shaping of Pupil Lehndorff /59/ Apprenticeship and Journeyman Years /76/ The Young Countess /84/ The Emancipation of a Young Noblewoman /92/ From Bogotá to Berlin /101/ Excursion: The Origin, Life Style, and Consciousness of the Aristocracy /108/ Aristocrats as Reactionaries and Dissidents during the Weimar Period /115/ A Young Couple. Time Passes Differently /124/ A Warm Autumn Day /142/ The Decision to Lead a Double Life /151/ Hitler's Various Headquarters and "Wolfschanze” /163/ Joachim von Ribbentrop at Steinort /180/ Military Resistance and Assassination Attempts /198/ The Conspirators Surrounding Henning von Tresckow /210/ Private Life in the Shadow of the Conspiracy /233/ The Days before the Assassination Attempt /246/ July 20 th at Steinort /251/ The Following Day /264/ Uncertainty /270/ On the Run /277/ “Sippenhaft.” The Entire Family Is Arrested /285/ Interrogation by the Gestapo /302/ Before the People's Court /319/ The Escape to the West and Final Certainty /334/ The Farewell Letter /340/ Flashbacks /352/ Epilogue by Hanna Schygulla – My Friend Gottliebe /370/ Kilian Heck – From Baroque Castle to Fortress of the Order. -

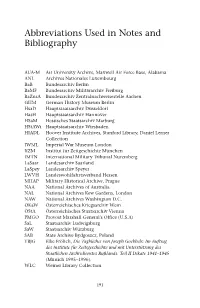

Abbreviations Used in Notes and Bibliography

Abbreviations Used in Notes and Bibliography AUA-M Air University Archive, Maxwell Air Force Base, Alabama ANL Archives Nationales Luxembourg BaB Bundesarchiv Berlin BaMF Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg BaZnsA Bundesarchiv Zentralnachweisestelle Aachen GHM German History Museum Berlin HsaD Hauptstaatsarchiv Düsseldorf HasH Hauptstaatsarchiv Hannover HSaM Hessisches Staatsarchiv Marburg HStAWi Hauptstaatsarchiv Wiesbaden HIADL Hoover Institute Archives, Stanford Library, Daniel Lerner Collection IWML Imperial War Museum London IfZM Institut für Zeitgeschichte München IMTN International Military Tribunal Nuremberg LaSaar Landesarchiv Saarland LaSpey Landesarchiv Speyer LWVH Landeswohlfahrtsverband Hessen MHAP Military Historical Archive, Prague NAA National Archives of Australia NAL National Archives Kew Gardens, London NAW National Archives Washington D.C. OKaW Österreichisches Kriegsarchiv Wein ÖStA Österreichisches Staatsarchiv Vienna PMGO Provost Marshall General’s Office (U.S.A) SaL Staatsarchiv Ludwigsburg SaW Staatsarchiv Würzburg SAB State Archive Bydgoszcz, Poland TBJG Elke Frölich, Die Tagbücher von Joseph Goebbels: Im Auftrag des Institute für Zeitsgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußlands. Teil II Dikate 1941–1945 (Münich 1995–1996). WLC Weiner Library Collection 191 Notes Introduction: Sippenhaft, Terror and Fear: The Historiography of the Nazi Terror State 1 . Christopher Hutton, Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Third Reich (Cambridge 2005), p. 18. 2 . Rosemary O’Kane, Terror, Force and States: The Path from Modernity (Cheltham 1996), p. 19. O’Kane defines a system of terror, as one that is ‘distinguished by summary justice, where the innocence or guilt of the victims is immaterial’. 3 . See Robert Thurston, ‘The Family during the Great Terror 1935–1941’, Soviet Studies , 43, 3 (1991), pp. 553–74. -

A 20 Század Titkai 3 Kötet.Indd

A . SZÁZAD TITKAI Európa (–) . kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette: Németh István PANDORA KÖNYVEK . KÖTET A . SZÁZAD TITKAI Európa (–) . kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette: Németh István Szerzők: Arany Éva, Dobi Nyina, Ember Eszter Anna, Farkas László, Fiziker Róbert, Harsányi Iván, Hegedűs István, Kozári József, Lombosi Gábor, Mayer Gábor, Mukri Ágnes, Nagy Emese, Németh István, Smid Réka Debóra, Tollas Gábor, Várkonyi Péter Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Mózes Mihály A -ben megjelent kötetek: Gábos Judit: Dinu Lipatti (. kötet) Várady Krisztina: Poulenc: Un soir de neige (. kötet) Csüllög Judit: A népdal szerepe a kezdők zongoraoktatásában Magyarországon (. kötet) Őrsi Tibor: Lexikológiai és szaknyelvi tanulmányok (. kötet) Mózes Mihály: Agrárfejlődés Erdélyben (. kötet) A . SZÁZAD TITKAI Európa (–) . kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette: Németh István LÍCEUM KIADÓ Eger, ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET ISSN - A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Főiskola rektora Megjelent az EKF Líceum Kiadó gondozásában Igazgató: Kis-Tóth Lajos Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád Műszaki szerkesztő: Csernák Krisztina Borítóterv: Gembela Zsolt Megjelent: . augusztus Példányszám: Készítette: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdája Felelős vezető: Kérészy László TTARTALOMARTALOM A MMÁSODIKÁSODIK VILÁGHÁBORÚVILÁGHÁBORÚ Háború és átrendeződés (Németh István) . Katyń () (Arany Éva – Németh István) . A Barbarossa-terv (. december .) (Közreadja: Németh István) . Tyimosenko–Zsukov: Megfontolások -

7. Nationalsozialistische Herrschaft in Der Tschechoslowakei 1939-1945

7. NATIONALSOZIALISTISCHE HERRSCHAFT IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 1939-1945 Der wechselvollen böhmischen Geschichte ist nicht allein mit Anmut und Friedfertigkeit beizukommen, grünen Hügeln, Dorfkirchen und blauen Wolken, vor allem nicht, wenn die Okkupationszeit, das Protektorat, und die Ereignisse von 1945 bis 1948, Vertreibung und Enteignung, auch die nach dem kommunistischen Putsch, zur Frage stehen. Der Patriotismus der einen wie der anderen baut seine Barrikaden und Mauern, die den Blick verstellen, und die amtlich schematischen Schwarzweißperspektiven von Schuld und Unschuld suchen sich anstelle von Tragik, Lächerlichkeit, Lüge und unerwarteter Humanität festzusetzen. Peter Demetz, Das Dorf und die Deutsche (2010) Die Tschechen im „Protektorat Böhmen und Mähren“ 777 Verfolgung, Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der Deutschen in und aus der Tschechoslowakei waren einerseits Konsequenzen aus der nationalso- zialistischen Gewaltpolitik gegenüber Tschechen und Slowaken, andererseits Teil der alliierten Politik gegenüber Hitler-Deutschland und „den Deutschen“, die unter den Leitmotiven Kollektivschuld, Rache, Vergeltung, Kollektivstrafe und Zwangsaussiedlung stand. Darüber hinaus entwickelten die tschechischen, slowakischen und tschechoslowakischen Widerstandsorganisationen ebenso wie die tschechoslowakischen Exilorganisationen – vornehmlich in London und Moskau – eigene Strategien für die Bestrafung der Deutschen nach dem Welt- krieg, hinter denen durchaus auch alte nationale Feindbilder und Neidkomplexe sichtbar wurden, die jedenfalls bis 1918, in Ansätzen sogar bis 1848 zurück- reichten.1531 Ein Photo vom Einmarsch der Wehrmacht in Prag, das Geschichte gemacht und sich tief ins kollektive Gedächtnis der Tschechen eingegraben hat, ist das Photo von Karel Hájek. Es zeigt zwei in ihrem offenen Militärauto sitzende deutsche Soldaten vor der am Straßenrand stehenden tschechischen Bevölke- rung, die in ohnmächtiger Wut und tiefer Verzweiflung von tschechischen Ord- nungskräften zurückgehalten wird. -

Rigg Bm.Pdf (651.5Kb)

notes note on sources Although oral testimonies are subject to fallible human memories, they have none- theless proven invaluable in explaining several documents collected for this study. Documents never before seen by historians, found in people’s closets, basements, and desk drawers, created a much fuller and complex history, especially when their owners supplied the background and history of the documents as well. These sources helped re-create the unique and tragic history of the Mischlinge, which is still so little understood over half a century later. The thousands of pages of documents and oral testimonies (on 8 mm video and VHS video) in this study are now part of the permanent collection at the Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg, Germany, as the Bryan Mark Rigg Collection. Although interviews need to be treated with some skepticism, they have repeatedly shown that oral history often enriches rather than contradicts historical documents. All too often, history is written without the human element, that is, without knowing what these people thought, felt, and believed. Oral history helps reconstruct many of these people’s thoughts, feelings, and beliefs through their diaries, letters, interviews, and photographs. In this way, a healthy combination of hard documents or primary sources and secondary sources and testimonies expands our sense of this history. Often one reads about men and women but feels no human connection with them. The interviews were done to try to bridge this gap and to pro- vide readers with the means to enter these men’s and women’s thoughts and feelings to understand them better and to deepen readers’ knowledge of this history. -

Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Jahrgang 39(1991) Heft 3

VIERTELJAHRSHEFTE FÜR Zeitgeschichte Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München herausgegeben von KARL DIETRICH BRACHER und HANS-PETER SCHWARZ in Verbindung mit Theodor Eschenburg, Walter Bußmann, Rudolf v. Albertini, Dietrich Geyer, Hans Mommsen, Arnulf Baring und Gerhard A. Ritter Redaktion: Ludolf Herbst, Hellmuth Auerbach, Norbert Frei, Hans Woller Chefredakteur: Hermann Graml Stellvertreter: Klaus-Dietmar Henke Institut für Zeitgeschichte, Leonrodstr. 46b, 8000 München 19, Tel. 126880, FAX 123 1727 39. Jahrgang Heft 3 Juli 1991 INHALTSVERZEICHNIS AUFSATZE Horst Mühleisen Hellmuth Stieff und der deutsche Widerstand . 339 Norbert Haase Aus der Praxis des Reichskriegsgerichts. Neue Do kumente zur Militärgerichtsbarkeit im Zweiten Weltkrieg 379 Albrecht Hagemann Nationalsozialismus, Afrikaaner-Nationalismus und die Entstehung der Apartheid in Südafrika . 413 MISZELLE Jaroslav Valenta Addenda et Corrigenda zur Rolle Prags im Falle Tuchatschewski 437 DOKUMENTATION Ingeborg Fleischhauer Der deutsch-sowjetische Grenz- und Freund schaftsvertrag vom 28. September 1939. Die deut schen Aufzeichnungen über die Verhandlungen zwischen Stalin, Molotov und Ribbentrop in Mos kau 447 LITERATUR Essays von Mágda Adám, Jacques Droz, Richard J. Evans, Charles S. Maier 471 ABSTRACTS 502 HORST MÜHLEISEN HELLMUTH STIEFF UND DER DEUTSCHE WIDERSTAND Von 1943 bis 1944 gehörte Stieff, zuletzt Generalmajor und Chef der Organisati onsabteilung im Generalstab des Heeres, zum engsten Kreis des militärischen Widerstandes gegen Hitler und das Regime. Aber sein Verhalten ist bei den Mitver schwörern umstritten, ebenso bei Historikern wie Christian Müller und Wolfgang Venohr1. Dies mag einer der Gründe sein, weshalb sich die Forschung bislang nicht mit ihm befaßt hat. I. Hans Rothfels teilte einige Daten mit, und Annedore Leber veröffentlichte eine bio graphische Notiz; 1984 erschien ein Lebensabriß. -

Bibliographie Zur Geschichte Des Deutschen Widerstands Gegen Die NS-Diktatur 1938-1945

Karl Heinz Roth Bibliographie zur Geschichte des deutschen Widerstands gegen die NS-Diktatur 1938-1945 Stand: 20.7.2004 1.Veröffentlichte Quellen, Quellenübersichten, Quellenkritik, Dokumentationen und Ausstellungen AA. VV., Archivio Storico del Partito d´Azione. Istituto di Studi Ugo La Malfa, o.O. u.J. Ursula Adam (Hg.), “Die Generalsrevolte”. Deutsche Emigranten und der 20. Juli 1944, Eine Dokumentation, Berlin 1994 Ilse Aicher-Scholl (Hg.), Sippenhaft. Nachrichten und Botschaften der Familie in der Gestapo-Haft nach der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl, Frankfurt a.M. 1993 Peter Altmann/Heinz Brüdigam/Barbara Mausbach-Bromberger/Max Oppenheimer, Der deutsche antifaschistische Widerstand 1033-1945 im Bildern und Dokumenten, 4. verb. Aufl. Frankfurt a.M. 1984 Alumni Who Touched Our Lives, in: Alumni Magazine (Madison, Wisconsin), 1996 C. C. Aronsfeld, Opposition und Nonkonformismus. Nach den Quellen der Wiener Library, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.), Stand und Problematik der Erforschung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, S. 58-83 Klaus Bästlein, Zum Erkenntniswert von Justizakten aus der NS-Zeit. Erfahrungen in der konkreten Forschung, in: Jürgen Weber (Bearb.), Datenschutz und Forschungsfreiheit. Die Archivgesetzgebung des Bundes auf dem Prüfstand, München 1986, S. 85-102 Herbert Bauch u.a. (Bearb.), Quellen zu Widerstand und Verfolgung unter der NS-Diktatur in hessischen Archiven. Übersicht über d8ie Bestände in Archiven und Dokumentationsstellen, Hg. Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Wiesbaden 1995 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau, Bd. 57) Lothar Bembenek/Axel Ulrich, Widerstand und Verfolgung in Wiesbaden 1933-1945. Eine Dokumentation, Gießen 1990 Olaf Berggötz, Ernst Jünger und die Geiseln. Die Denkschrift von Ernst Jünger über die Geiselerschießungen in Frankreich 1941/42, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 51 (2003), S. -

Die Generalobersten.Pdf

Copyright © by Autor und Verlag Arthur Moewig GmbH, Rastatt Alle Rechte vorbehalten Redaktion: Bertold K. Jochim Umschlagentwurf und -gestaltung: Werbeagentur Zeuner, Ettlingen Verkaufspreis inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer Printed in Germany 1988 ISBN 3-8118-1049-9 (Kassette) Eingescannt mit OCR-Software ABBYY Fine Reader Einführung 56 Generale des deutschen Heeres erreichten während der Jahre 1933-1945 den hohen Rang eines Generalobersten, was dem heutigen «Vier-Sterne-General» der Bundeswehr entspricht. 19 von ihnen sind im Verlauf des II. Weltkrieges noch zu Generalfeldmarschällen aufgestiegen. Die im vorliegenden Buch zusammengefassten Biographien dieser hochrangigen Offiziere aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 wurden keineswegs etwa nur für Wissenschaftler und Militärhistoriker geschaffen. Sie wenden sich bewusst an einen möglichst breiten Leserkreis, um ihm die Lebenswege dieser in zwei Weltkriegen bewährten Soldaten nahezubringen. Dabei wurden immer wieder die Querverbin- dungen zwischen den einzelnen Persönlichkeiten ebenso auf gezeigt wie ihre Einbet- tung in die wehrgeschichtlichen Entwicklungen, an denen sie teilhatten. Nicht zuletzt aber ging es mir darum, neben einer möglichst objektiven Würdigung dieser Männer ihre tragische Verstrickung in die Geschehnisse einer unheilvollen Zeit aus- zuleuchten. Der Verteidiger des ehemaligen Generalstabschefs, Generaloberst Franz Hal- der, der selbst die Zustände in einem Konzentrationslager ebenso am eigenen Leib erlebte wie nach dem Krieg die alliierte Gefangenschaft, wies in seinem -

The Conceptual Change of Conscience

Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts edited by Thomas Duve, Hans-Peter Haferkamp, Joachim Rückert und Christoph Schönberger 106 Ville Erkkilä The Conceptual Change of Conscience Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933–1968 Mohr Siebeck Ville Erkkilä, born 1978; post-doctoral researcher at the Center for European Studies, Univer- sity of Helsinki. ISBN 978-3-16-156691-2 / eISBN 978-3-16-156692-9 DOI 10.1628/978-3-16-156692-9 ISSN 0934-0955 / eISSN 2569-3875 (Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. © 2019 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronicsystems. The book was printed on non-aging paper and bound by Gulde-Druck in Tübingen. Printed in Germany. Abstract This is a history of the ideas of German legal historian Franz Wieacker. The broader aim of this study is to analyze the intellectual context in which Wieack- er’s texts were situated, thus the German legal scientific discourse from 1933 to 1968. In this study Franz Wieacker’s texts are analyzed in the light of his corre- spondence and the broader social historical change of the twentieth century Ger- many. The study concentrates on the intertwinement of his scientific works with the contemporary society, as well as on the development of his personal percep- tion of continuity and meaning in history. -

Information to Users

INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photograph and reproduce this manuscript from the microfilm master. U M I films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or p o o r quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UM I directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Com pany 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 I I 73-6537 BOONE, Jr., Jasper C., 1935- THE OBERSALZBERG: A CASE STUDY IN NATIONAL SOCIALISM. -

Verfolgung Und Widerstand in Koblenz 1933

Verfolgung und Widerstand im heutigen nördlichen Rheinland-Pfalz 1933 - 1945 von Joachim Hennig: Vortrag gehalten am 22. Juli 2014 bei der Volkshochschule Neuwied Liebe Gäste, haben Sie vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Für diesen Vortrag – es ist mein erster in der Volkshochschule Neuwied und hoffentlich nicht mein letzter – haben wir uns eine ganz besondere Zeit ausgesucht: zwei Tage nach der 70. Wiederkehr des Attentatsversuchs von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, und dem misslungenen Umsturzversuch am selben Tag sowie vier Tage nach der 75. Wiederkehr des Todes von Pfarrer Paul Schneider, dem „Prediger von Buchenwald“ aus Dickenschied im Hunsrück. Beides sind Ereignisse, die in den Medien, gerade auch im Fernsehen gewürdigt wurden und die uns in diese Zeit erinnert haben und uns für die Gegenwart und Zukunft mahnen. Lassen Sie mich dazu aus der Gedenkrede von Bundespräsident Joachim Gauck bei der Feierstunde der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 im Bendlerblock in der Stauffenbergstraße in Berlin-Mitte zitieren. Unser Bundespräsident sagte vorgestern: Eins lehrt uns die Erinnerung an den 20. Juli 1944 gewiss: Wir haben eine Wahl zwischen Handeln und Untätigkeit, zwischen Reden und Schweigen. Das zeigt uns der 20. Juli. (…) Wir haben auch eine Wahl zwischen Erinnern und Vergessen. Deshalb möchte ich heute daran erinnern, dass es eine mutige Einzelne war – Luise Olbricht, die Witwe des her erschossenen Generals –, die 1952 den Grundstein für das Ehrenmal in diesem Ehrenhof legte. Es hat lange gedauert, bis zur Erinnerung an den 20. Juli auch der gebührende Respekt vor dem Mut seiner Protagonisten in der Breite der Gesellschaft hinzutrat. Und so spiegelt die Geschichte der Erinnerung an die mutige Tat auch den guten Weg einer bundesdeutschen Gesellschaft wider, die Gewissheiten hinterfragt und sich auch der schmerzhaften Vergangenheit stellt. -

Forstleute Im Widerstand Gegen Adolf Hitler - Eine Spurensuche

er vor hundert Jahren in Deutschland Forstwirtschaft studierte, der kam häufi g aus gutbürgerlichen Verhältnissen oder entstammte Weiner Adelsfamilie. Diese jungen Männer fühlten sich in aller Regel den militärischen Traditionen ihrer Väter verpfl ichtet und wussten mit der Ver- Band 9 Band 9 Göttinger Forstwissenschaften fassung von Weimar wenig anzufangen. Sie genossen die Privilegien ihrer Herkunft und das Renommee ihres Berufsstandes. Das „Dritte Reich“ und sein „Führer“ wurden von ihnen freudig begrüßt und die frühen Kriegs- erfolge begeistert gefeiert, an denen sie als Reserveoffi ziere nicht selten Peter-Michael Steinsiek auch selbst beteiligt waren. Dennoch fanden einige von ihnen den Weg in den Widerstand gegen Hitler. Forstleute im Widerstand Wie aber verträgt sich das landläufi ge Bild von den Forstleuten als „staats- treue Funktionseliten“ mit Konspiration und Attentat? gegen Adolf Hitler Im vorliegenden Band wird der Versuch unternommen, die Vorausset- Eine Spurensuche zungen und Spielräume „forstlichen“ Widerstands gegen das national- sozialistische Regime anhand biographischer Skizzen darzustellen. Soweit möglich, wurden auch die Biographien der Ehefrauen dieser Forstleute in die Recherchen einbezogen. Sie waren zumeist in die geheimen Aktivi- täten ihrer Männer eingeweiht und trugen die Entscheidung mit, nicht nur das eigene Leben, sondern auch das ihrer Familien aufs Spiel zu setzen. Peter-Michael Steinsiek Forstleute im Widerstand gegen Adolf Hitler - Eine Spurensuche ISBN: 978-3-86395-444-4 eISSN: 2512-6830 Universitätsverlag