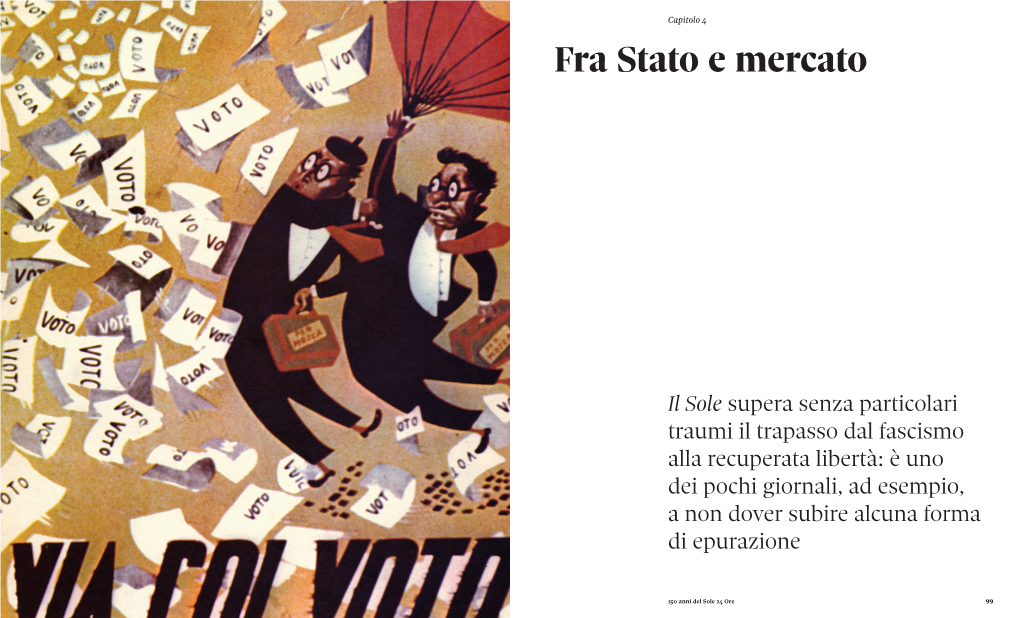

Fra Stato E Mercato

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Italy's Atlanticism Between Foreign and Internal

UNISCI Discussion Papers, Nº 25 (January / Enero 2011) ISSN 1696-2206 ITALY’S ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND INTERNAL POLITICS Massimo de Leonardis 1 Catholic University of the Sacred Heart Abstract: In spite of being a defeated country in the Second World War, Italy was a founding member of the Atlantic Alliance, because the USA highly valued her strategic importance and wished to assure her political stability. After 1955, Italy tried to advocate the Alliance’s role in the Near East and in Mediterranean Africa. The Suez crisis offered Italy the opportunity to forge closer ties with Washington at the same time appearing progressive and friendly to the Arabs in the Mediterranean, where she tried to be a protagonist vis a vis the so called neo- Atlanticism. This link with Washington was also instrumental to neutralize General De Gaulle’s ambitions of an Anglo-French-American directorate. The main issues of Italy’s Atlantic policy in the first years of “centre-left” coalitions, between 1962 and 1968, were the removal of the Jupiter missiles from Italy as a result of the Cuban missile crisis, French policy towards NATO and the EEC, Multilateral [nuclear] Force [MLF] and the revision of the Alliance’ strategy from “massive retaliation” to “flexible response”. On all these issues the Italian government was consonant with the United States. After the period of the late Sixties and Seventies when political instability, terrorism and high inflation undermined the Italian role in international relations, the decision in 1979 to accept the Euromissiles was a landmark in the history of Italian participation to NATO. -

Tutti Gli Uomini Del Quirinale

mini dossier Tutti gli uomini del Quirinale I 12 Presidenti della Repubblica dal 1948 al 2015 Numero 1 | Gennaio 2015 Tutti gli uomini del Quirinale - I 12 Presidenti della Repubblica dal 1948 al 2015 mini dossier Sommario 3 INTRODUZIONE 5 CAPI DI STATO A CONFRONTO Le differenze nei Paesi UE • Età dei Capi di Stato Europei • Genere dei Capi di Stato Europei • Sistema istituzionale • Elezione diretta nelle Repubbliche Parlamentari 8 11 PRESIDENTI PER 12 Mandati Chi erano e cosa hanno fatto • I Presidenti delle Repubblica Italiana • Quale partito ha espresso più Presidenti • Cursus Honorum dei Presidenti della Repubblica • Gli incarichi più frequenti prima del Colle 11 IL PRESIDENTE RAPPRESEntantE DELL’uNITÀ NAZIONALE Gli scrutini necessari ed il consenso ottenuto • Elezione Presidente: i voti • Elezione Presidente: gli scrutini 14 IL PRESIDENTE E I GOVERNI Il ruolo politico del Quirinale • I Presidenti del Consiglio incaricati • Voto anticipato - i Presidenti che hanno sciolto le Camere • Il colore politico dei Presidenti e dei Governi 18 GLI atti DEI PRESIDENTI Senatori a vita, giudici, onorificenze e clemenze • Le nomine: Giudici Costituzionali e Senatori a vita • Le motivazioni dei Senatori a vita • Le clemenze concesse • Le onorificenze conferite 22 IL FUTUro DEL QUIRINALE Gli schieramenti dei grandi elettori • Elezioni Presidenziali 2013 - Chi ha votato? • Elezioni Presidenziali 2015 - Chi voterà? - Le proiezioni 25 I DISCORSI DEL PRESIDENTE Analisi testuali in 60 anni di Italia • 66 anni di discorsi - I più corti e i più lunghi • Verso un linguaggio diretto • Le tre parole più ricorrenti discorso dopo discorso • Le parole più ricorrenti in 66 discorsi di fine anno • Crisi, Giovani, Europa, Giustizia e Pace - 5 temi a confronto 2 mini dossier 24.047 i giorni di mandato totali dei 12 Presidenti 105 Introduzione scrutini totali per le elezioni dei 12 Presidenti 60 Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, Capo governi nominati dello Stato italiano e rappresentante dell’unità nazionale. -

Between the Local and the National: the Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty

Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2014 Between the Local and the National: The Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty Fabio Capano Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Recommended Citation Capano, Fabio, "Between the Local and the National: The Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty" (2014). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 5312. https://researchrepository.wvu.edu/etd/5312 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. Between the Local and the National: the Free Territory of Trieste, "Italianità," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty Fabio Capano Dissertation submitted to the Eberly College of Arts and Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Modern Europe Joshua Arthurs, Ph.D., Co-Chair Robert Blobaum, Ph.D., Co-Chair Katherine Aaslestad, Ph.D. -

Contents Index

COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA- DOCUMENTI L'ITALIA E IL SISTEMA FINANZIARIO INTERNAZIONALE 1861-1914 a cura di Marcello De Cecco EDITORI LATERZA CSBI – DOCUMENTS SERIES, I Italy and the International Financial System 1861-1914 edited by Marcello De Cecco CONTENTS Presentation by Carlo A. Ciampi VII Preface by Carlo M. Cipolla IX Abbreviations XVI Introduction 1 l. Italy in the International Monetary System 5 2. Italian Foreign Public Debt 22 2.1. The Big Loans of the First Half of 1960s, p. 23 - 2.2. The Loan for the Abolition of Non-convertibility 1881-1882, p. 32 - 2.3. The Conversion of Consols of 1906, p. 39 3. Problems with the Management of Foreign Exchange, Reserves and the Price of Consols Abroad 42 Conclusions 52 Appendix – Note on Sources 55 l. General Problems of Formulation of the Research 55 2. Archive Research 56 2.1. Italian Archives, p. 56 - 2.2. Foreign Archives, p. 59 3. Gaps of the Available Documentation 61 Documents 63 Biographies of the Main Characters Mentioned 963 Bibliography 979 Chronological Index and Document Summary 995 Index of Names 1019 Index of Institutions 1027 Analytical Index 1033 CSBI – DOCUMENTS SERIES, II Institutes of Issue in Italy. Attempts of Unification 1843-1892 edited by Renato De Mattia CONTENTS Presentation by Carlo A. Ciampi V Preface by Carlo M. Cipolla VII Abbreviations XIV Methodological Note XV Introduction 1 1. The Situation on the Eve of Political Unification 3 2. Features of the Monetary System and Payments Instruments before and after the Italian Unification 11 3. The Debate in the Most Ancient Period (1843-1853) 28 4. -

Elezione Del Presidente Della Repubblica

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Indice ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La Costituzione della Repubblica Italiana: norme che riguardano l’elezione del Presidente della Repubblica ..............pag. 5 Elezione dei delegati delle Regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica ...........................................................................................pag. 13 Elenco delle legislature della Repubblica Italiana .......................................pag. 15 Dati sintetici delle elezioni del Presidente della Repubblica .......................pag. 16 I Presidenti della Repubblica – scrutinii ed elezioni - Enrico DE NICOLA...........................................................................pag. 19 - Luigi EINAUDI .................................................................................pag. 21 - Giovanni GRONCHI..........................................................................pag. 24 - Antonio SEGNI..................................................................................pag. 27 - Giuseppe SARAGAT.........................................................................pag. 32 - Giovanni LEONE...............................................................................pag. 43 - Sandro PERTINI ................................................................................pag. 54 - Francesco COSSIGA .........................................................................pag. 64 - Oscar Luigi SCALFARO...................................................................pag. 66 -

Merzagora Primopiano

RIVISTA DEL GRUPPO GENERALI DAL 1893 serie 11 numero 14 luglio 2013 primopiano L’assicurazione al momento della verità il bollettino fra tradizione e innovazione business Turchia: a 150 anni, proiettati nel futuro Meccanismo virtuoso Assicurati e tutelati culturaesocietà Palazzi da raccontare: Palazzo Venturi Ginori apre le porte al liceo Empowerment e solidarietà Soldini e il mare: una passione che nasce da lontano In volo su Parigi a tutela della salute A caccia di buche Uomini e storia: Cesare Merzagora primopiano L’assicurazione al momento della verità eccellenza tecnica e attenzione verso la clientela: questi gli obiettivi fondamentali dell’Area Liquidazione di Gbs di Morena Marinoni e Roberto Rosasco La riorganizzazione del Country Italia avviata quest’anno dal Gruppo Generali e destinata a completarsi entro il 2015 rappresenta un pro- getto di ampia portata che anche il bollettino segue, soffermandosi su aspetti significativi del business nel nostro principale mercato. In que- sto numero rivolgiamo alcune domande a Mauro Montagnini, responsabile dell’Area Liquidazione Il visual scelto per lanciare di Generali Business Solutions. il percorso di formazione dedicato alla rete liquidativa primopiano L’assicurazione al momento della verità Nei mesi scorsi il Group Ceo Mario Greco ha La ricerca di un miglioramento continuo sot- interna mettono a disposizione materiale ripetutamente evidenziato come punto cen- to il profilo tecnico di aspetti collegati alla informativo e procedurale sempre aggiorna- trale della “rivoluzione” avviata nel Gruppo necessità di affrontare la liquidazione se- to. Gli investimenti nelle dotazioni informa- Generali la capacità di focalizzarsi sulle esi- condo un rigore professionale, ha portato a tiche e negli strumenti di monitoraggio delle genze dei clienti, offrendo loro dinamismo e una sempre più elevata specializzazione per performance, che permettono di segnalare le alto livello di servizio. -

Merzagora, Un Liberale Ospite Scomodo Della De

POLITICA INTERNA Scompare una figura singolare Perse la corsa al Quirinale Cossiga ha firmato il decreto dell'antifascismo Fu presidente del Senato «A Giovanni con affetto» prestata alle istituzioni Lasciò la carica fustigando I buoni rapporti tra i due dal mondo dell'impresa la «classe politica» nonostante la rottura col Pri Spadolini esulta Merzagora, un liberale per la nomina ospite scomodo della De a senatore a vita STEFANO DI MICHELE La testa alla politica, i piedi ben infissi nel mondo •Tal ROMA. Lui, Giovanni Spa fino all'uscita dal governo e il dolini, non sta più nella pelle voto contrario ad Andreotti. E degli affari: cosi chi lo conobbe ricorda Cesare dalla contentezza. «E' al setti ien. questo feelmgcon il Quiri Merzagora, per tre volte presidente del Senato, mo cielo*, fanno sapere i suoi nale è stato premiato con la morto a 93 anni il 1° maggio. Una biografia ricca collaboratori. Girava da giorni nomina. «Adesso che mi han la voce di una sua nomina a no fatto senatore a vita - gon di colpi di scena, come il tentativo (fallito) di senatore a vita. E Francesco golava soddisfatto Spadolini - Amintore Pantani di averlo presidente della Re Cossiga non l'ha deluso: appe amo ancora di più la cultura, pubblica contro mezza De, nel 1955. Fu un po' na morto Cesare Merzagora, perchè non devo più pensare a ha subito firmato il decreto di tanti problemi che la politica •gollista»? Di sicuro, un precursore... nomina. Poi ha spedito a Pa- da». Le campagne elettorali, lazza Madama, dove ha il suo innanzi tutto: da cinque legi ufficio il presidente del Senato, slature viene eletto nel collegio il segretario generale del Quiri di Milano. -

Il Presidente Della Repubblica – Rassegna Bibliografica

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BIBLIOTECA QUIRINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Percorsi tematici 1/I _________ Giugno 2014 SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BIBLIOTECA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Rassegna bibliografica I _________ Giugno 2014 A cura di Carla Capobianchi Ricerche e documentazione dai siti Internet a cura di Nicoletta Grella Le nuove indicazioni bibliografiche inserite nel Percorso tematico durante il semestre gennaio-giugno 2014 sono evidenziate in giallo. INDICE ___________________________________________________ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La figura e il ruolo Repertori pag. 1 Monografie pag. 3 Miscellanea pag. 17 Letteratura grigia pag. 32 Dottrina pag. 33 Profili comparatistici pag. 60 POTERI E ATTRIBUZIONI Repertori pag. 83 Formazione del Governo Repertori pag. 84 Monografie pag. 84 Miscellanea pag. 85 Dottrina pag. 87 Profili comparatistici pag. 101 Scioglimento delle Camere Repertori pag. 103 Monografie pag. 103 Miscellanea pag. 104 Dottrina pag. 105 Profili comparatistici pag. 111 Promulgazione delle leggi e rinvio delle leggi alle Camere Repertori pag. 112 Monografie pag. 112 Miscellanea pag. 113 I Letteratura grigia pag. 117 Dottrina pag. 118 Profili comparatistici pag. 124 Emanazione dei decreti aventi valore di legge Monografie pag. 126 Miscellanea pag. 126 Dottrina pag. 127 Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo Monografie pag. 136 Miscellanea pag. 136 Nomina dei senatori a vita Monografie pag. 139 Miscellanea pag. 139 Dottrina pag. 139 Messaggi alle Camere Monografie pag. 141 Miscellanea pag. 141 Letteratura grigia pag. 141 Dottrina pag. 142 Comando delle Forze armate Repertori pag. 143 Monografie pag. 143 Miscellanea pag. 144 Dottrina pag. 144 Ratifica dei trattati internazionali . Miscellanea pag. -

TUTTI I NUMERI DEI PRESIDENTI Sedute, Voti, Scrutini, Regole, Curiosità

da De Nicola a Mattarella TUTTI I NUMERI DEI PRESIDENTI Sedute, voti, scrutini, regole, curiosità L’elezione del Presidente della Repubblica è il momento istitu- zionale più importante non solo perché si tratta della più alta carica della Repubblica, ma anche per la qualità dei poteri e delle responsabilità che gravano su questa figura. italiadecide propone una serie di schede di documentazione sull’elezione di tutti i Presidenti della Repubblica: da chi sono stati eletti, con quale maggioranza, dopo quanto tempo, chi ha costruito il consenso per la loro elezione. Si tratta di infor- mazioni e dati non inediti ma organizzati in modo da render- li immediatamente fruibili. La raccolta è stata curata da Teo Ruffa, direttore esecutivo di italiadecide e prima, per oltre trent’anni funzionario e di- rettore generale di un importante gruppo parlamentare pres- so la Camera dei deputati. Aggiornamento marzo 2015 SOMMARIO Il Parlamento in seduta comune .......................................................................... 3 Chi convoca ............................................................................................................ 3 Seduta ininterrotta, ma salviamo il cenone .........................................................3 Quando convoca ..................................................................................................... 4 Chi presiede. Dove di svolge la seduta comune ....................................................... 5 Come si svolgono le votazioni. La "chiama" ............................................................ -

I Partiti Di Governo Nella Prima Repubblica

Testi di: Andrea Carboni Supervisione editoriale: Carlo Canepa Progetto grafico e impaginazione: Renata Leopardi Data visualization: I governi ai raggi X Anno 2021 Crediti immagini: Ansa Tutti i diritti riservati Progetto di fact-checking nato nel 2012. Ci occupiamo di verificare le dichiarazioni dei politici e tra le nostre collaborazioni presenti e passate ci sono RAI2, l’agenzia di stampa AGI, Facebook e WhatsApp. Seguici sul nostro sito e sui nostri social. Pagella Politica @pagellapolitica @PagellaPolitica Pagella Politica Abbiamo anche un podcast! Un episodio a settimana, ogni venerdì. Puoi trovarlo su tutte le piattaforme di podcasting. Per avere ogni sabato mattina un comodo riassunto dei nostri fact-checking iscriviti alla newsletter. III Indice Introduzione VI Il Molise esiste eccome: da dove vengono i 559 ministri 01 dei governi italiani 1 Da Palazzo Chigi ai ministeri: così Nord e Sud si 02 sono spartiti i ruoli di potere nei 67 governi italiani 9 Parità di genere al governo: molta strada ancora da 18 03 fare, dicono i numeri Non è un governo per giovani: tutti i dati sugli 04 esecutivi italiani per età 28 I laureati in giurisprudenza hanno dominato i governi 05 italiani. Ma qualcosa sta cambiando 38 Tra premier e ministri, da oltre 70 anni l’Italia è in mano 06 agli accademici 46 La carica dei “nanetti”: come partiti minuscoli sono 07 finiti al governo dell’ Italia 54 La carica dei 208: dati alla mano, così i tecnici sono 60 08 saliti al potere dell’Italia Tutte le strade portano al governo: come si diventa 09 premier e ministri nella storia della Repubblica italiana 68 Dinosauri e dinastie: ecco i politici e le famiglie di 10 governo più longevi della storia italiana 77 Introduzione Qual è il governo che ha avuto più donne o il supporto di più partiti? Quali politici sono stati di più al potere? E ancora, esistono davvero ministeri più “del Nord” o più “del Sud”? In questo ebook gratuito troverete le risposte. -

Lettere Credenziali = Sala Di Augusto 11,00

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - venerdì, 16 settembre 1966 - ^^^^^^^^ LETTERE CREDENZIALI = SALA DI AUGUSTO 11,00 - S.E. il Signor Virgilio CHAVERRI UGALDE, nuovo Ambasciatore della Repubblica di Costarica. 11,20 - S.E. il Signor Miguel Augustus RIBEIRO, nuovo Ambasciatore della Repubblica del Ghana. 11,40 - S.E. il Signor Thomas DIOP, nuovo Ambasciatore della Repubblica del Senegal. 18,00 - On. Dott. Luciano PAOLICCHI, nuovo Vice Presidente della RAI-TV. 19,00 - 0n. Avv. Mauro FERRI, Presidente del Gruppo Parlamentare del P.S.I. della Camera dei Deputati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - martedì, 20 settembre 1966 - 11,00 - On. Prof. Luigi GUI, Ministro della Pubblica Istruzione. 12,00 - On. Prof. Oscar Luigi SCALFARO, Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile 18,00 - Sen. Prof. Giacinto BOSCO, Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale. 19,00 - Sen. Prof. Giorgio BO, Ministro delle Partecipazioni Statali. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - mercoledì, 21 settembre 1966 - ^^^^^^^^^^ 11,00 - S.E. il Signor Ibra KABO, nuovo Ambasciatore della Repubblica del Niger: presentazione Lettere Credenziali. (Sala di Augusto) 11,30 - Dott. Roberto BUCCI, Ambasciatore d'Italia a Belgrado. 17,00 - Sen. Italo VIGLIANESI, Presidente del Gruppo Parlamentare del P.S.D.I. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - giovedì, 22 settembre 1966 - A A A A A A 18,00 - On. Prof. Pier Luigi ROMITA, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione. PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA - venerdì, 23 settembre 1966 - ^^^^^^^^ 10,00 - Sen. Cesare MERZAGORA, Presidente del Senato della Repubblica. 11,00 - On. Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI, Presidente della Camera dei Deputati. -

Redalyc.ITALY's ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND

UNISCI Discussion Papers ISSN: 1696-2206 [email protected] Universidad Complutense de Madrid España Leonardis, Massimo de ITALY'S ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND INTERNAL POLITICS UNISCI Discussion Papers, núm. 25, enero, 2011, pp. 17-39 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76717367003 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative UNISCI Discussion Papers, Nº 25 (January / Enero 2011) ISSN 1696-2206 ITALY‟S ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND INTERNAL POLITICS Massimo de Leonardis 1 Catholic University of the Sacred Heart Abstract: In spite of being a defeated country in the Second World War, Italy was a founding member of the Atlantic Alliance, because the USA highly valued her strategic importance and wished to assure her political stability. After 1955, Italy tried to advocate the Alliance‘s role in the Near East and in Mediterranean Africa. The Suez crisis offered Italy the opportunity to forge closer ties with Washington at the same time appearing progressive and friendly to the Arabs in the Mediterranean, where she tried to be a protagonist vis a vis the so called neo- Atlanticism. This link with Washington was also instrumental to neutralize General De Gaulle‘s ambitions of an Anglo-French-American directorate. The main issues of Italy‘s Atlantic policy in the first years of ―centre-left‖ coalitions, between 1962 and 1968, were the removal of the Jupiter missiles from Italy as a result of the Cuban missile crisis, French policy towards NATO and the EEC, Multilateral [nuclear] Force [MLF] and the revision of the Alliance‘ strategy from ―massive retaliation‖ to ―flexible response‖.