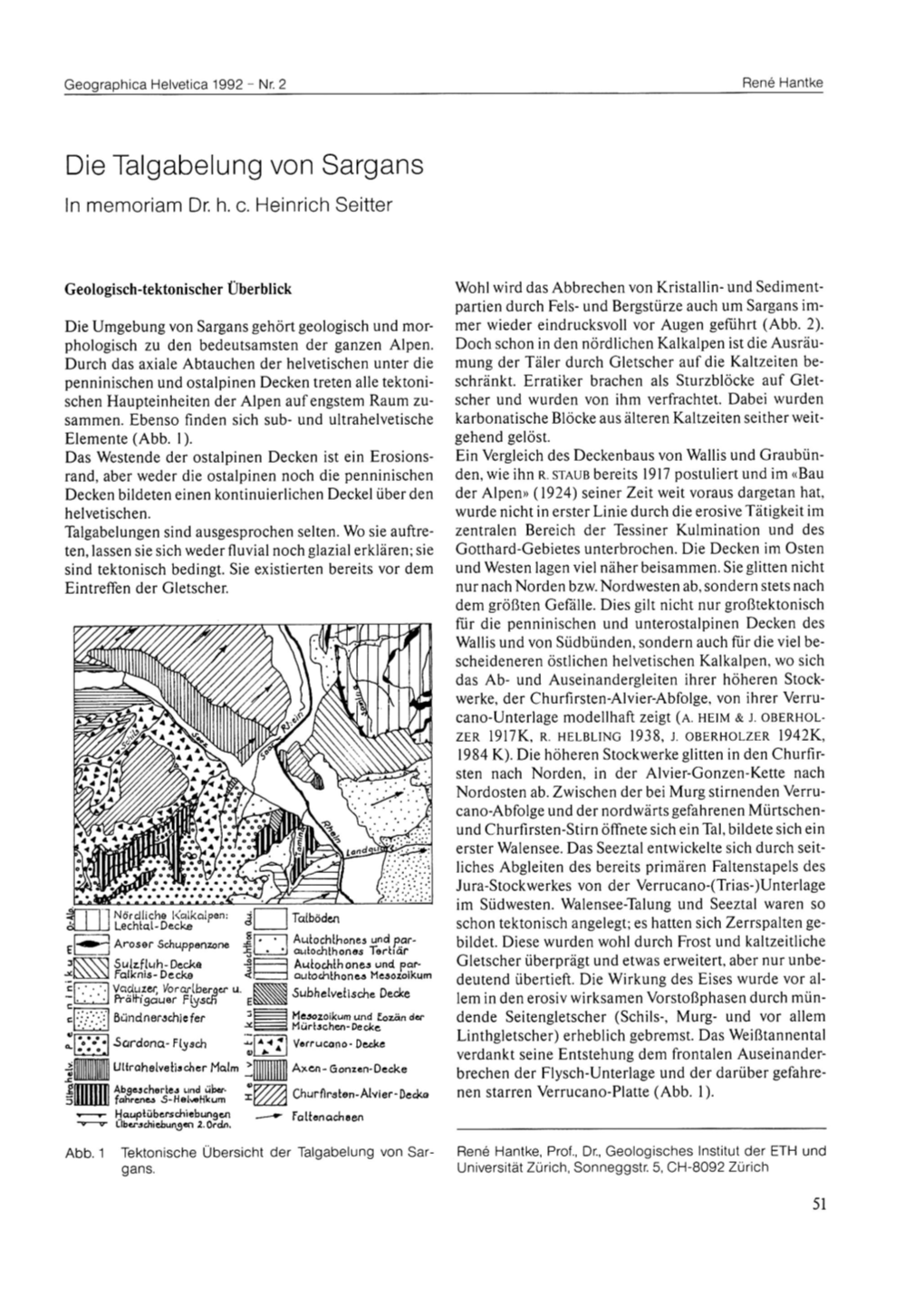

Die Talgabelung Von Sargans

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mels-Plonserfeld.Ch

www.mels-plonserfeld.ch Hutter & Partner Immobilientreuhand AG | Geschäftshaus FARO | Hauptstrasse 65 | CH-9401 Rorschach | Tel. +41 71 845 49 49 | www.hutterundpartner.ch INHALT 3 MELS 4 ORTSPLAN 5 SITUATION 6-8 VISUALISIERUNGEN 9 UNTERGESCHOSS HAUS 1 MIETE 10 ERDGESCHOSS HAUS 1 MIETE 11 1. OBERGESCHOSS HAUS 1 MIETE 12 2. OBERGESCHOSS HAUS 1 MIETE 13 ATTIKAGESCHOSS HAUS 1 MIETE 14 UNTERGESCHOSS HAUS 2 EIGENTUM 15 ERDGESCHOSS HAUS 2 EIGENTUM 16 1. OBERGESCHOSS HAUS 2 EIGENTUM 17 2. OBERGESCHOSS HAUS 2 EIGENTUM 18 ATTIKAGESCHOSS HAUS 2 EIGENTUM 19 BAUBESCHRIEB 20 VORTEILE AUF EINEN BLICK 21+22 INFORMATIONEN KÄUFER 23 MIETZINS / VERKAUFSPREISE 24 KONTAKTDATEN 2 Überbauung PLONSERFELD Mels MELS Plonserfeld – Wohnen, wo es sich gut leben lässt Zahlen / Fakten Am Puls der Zeit, aber auch verbunden mit bodenständiger Tradition, hat Mels so Lage: einiges zu bieten. Der historische Dorfkern mit seinen Gässlein und stattlichen Sarganserland/Seeztal, am Fusse vom Pizol Häusern bietet sich für einen gemütlichen Rundgang an. Alljährlich im Herbst wird 497 m ü.M. auf dem Dorfplatz mit seinem alten Dorfbrunnen die stattliche Alpabfahrt gefeiert. In einem der vielen Restaurants und Kaffees kommen auch die kulinarischen Genüsse Verkehrsverbindungen: nicht zu kurz. Bei den Detailhändlern im Ort und in den bekannten Einkaufszentren Autobahnen A3 und A13, Eisenbahn mit direktem Anschluss an das „Pizolpark“ und „Pizolcenter“ am Dorfrand, erhält man alles, was man so braucht. nationale und internationale Eisenbahnnetz, Bus/Postauto An einem Verkehrsknotenpunkt gelegen, verfügt Mels über beste Anschlüsse an Kanton: St. Gallen Bahn, Bus und das Strassennetz. In nur wenigen Minuten gelangen Sie via Autobahnzufahrt Sargans auf die A3 Richtung Zürich oder die A13 Richtung Chur Wahlkreis: Sarganserland oder St. -

Der Barde Von Riva : Zum 200. Geburtstag Des Politikers, Dichters Und Sängers Franz Josef Benedikt Bernold, 1765-1841

Der Barde von Riva : zum 200. Geburtstag des Politikers, Dichters und Sängers Franz Josef Benedikt Bernold, 1765-1841 Autor(en): Tschirky, Josef Objekttyp: Article Zeitschrift: Appenzeller Kalender Band (Jahr): 244 (1965) PDF erstellt am: 29.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-375815 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Tod seines Vaters nach Hause, wo er das DEB BARDE TON SIVA bedeutende Speditionshandelsgeschäft und den bekannten Gasthof übernehmen mußte. Als Nachfolger Zum 200. Geburtstag des Politikers, Dichters seines Vaters bekleidete der erst und Franz B e 1 d Sängers Josef Benedikt r n o Zwanzigjährige auch noch das Amt des Landeshauptmanns 1765—1841 der Landschaft Sargans, das ihn zum Von Josef Tschirky, Mels ersten Beamten nach dem regierenden Landvogt erhoben hatte. -

Richtplan 19 MM

Kanton St.Gallen Staatskanzlei Kommunikation Medienmitteilung Aus der Regierung Staatskanzlei Kommunikation Regierungsgebäude 9001 St.Gallen T 058 229 32 64 St.Gallen, 13. Januar 2020 [email protected] Weitere Deponiestandorte aufgenommen Regierung passt Richtplan an Die Regierung hat die Anpassung 19 des Richtplans erlassen. Mit der Anpassung sollen mehrere Siedlungsgebiete erweitert werden. Für die Deponierung von unver- schmutztem Aushub sind bei einzelnen Standorten die Anforderungen ergänzt wor- den, andere Standorte müssen weiter bearbeitet werden. Im angepassten Richtplan ist die Erweiterung des Siedlungsgebietes für verschiedene öf- fentliche Nutzungen ausgewiesen. Dies betrifft das neue regionale Feuerwehrdepot Pizol in den Gemeinden Mels, Sargans und Vilters-Wangs, die Erweiterung der Fussballanlage Birkenau in den Gemeinden Rebstein und Marbach, die Erweiterung der Abwasseranlage Saar der Gemeinden Mels, Sargans, Vilters-Wangs und Wartau sowie die Erweiterung des Entsorgungsplatzes Ökoville in Oberriet. In der Gemeinde Diepoldsau wird das Siedlungsgebiet für die Erstellung einer Gemüse- rüsthalle erweitert. In der Anpassung 18 ist diese Erweiterung zurückgestellt worden, weil alternative Standorte geprüft werden mussten. Zudem sind Rechtsmittel im Rahmen des Zonenplan- und Baubewilligungsverfahrens ergriffen worden. Da kein alternativer Stand- ort für die Realisierung einer Gemüserüsthalle gefunden wurde, wird die Erweiterung in der Anpassung 19 berücksichtigt. Falls das Vorhaben nicht realisiert werden kann, wird das Siedlungsgebiet wieder zurückgeführt. Wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen Auf Antrag der Gemeinde Uznach wird die Spinnerei Uznaberg aus dem Richtplan entlas- sen. Die Spinnerei ist im Richtplan als zu prüfende schützenswerte Industriebaute be- zeichnet. Das Areal, dessen Schutzwürdigkeit grundsätzlich gegeben ist, soll für die An- siedlung der Streuli Pharma AG genutzt werden. Die Regierung gewichtet die wirtschaftli- chen Interessen höher als das Interesse an der Erhaltung des Industriedenkmals. -

Kanton St. Gallen Gemeinde Flums SCHUTZVERORDNUNG

Kanton St. Gallen Gemeinde Flums SCHUTZVERORDNUNG Vom Gemeinderat erlassen am 17. Oktober 2000 Änderungen (Einspracheverfahren) erlassen am 28. Februar 2002 Änderungen (Auenschutzgebiet) erlassen am 27. November 2008 Änderungen (Einspracheverfahren Auenschutzgebiet) erlassen am 24. September 2009 Änderungen (Gebiet Panüöl-Fursch) erlassen am 1. Juli 2010 Öffentlich aufgelegt vom 31. Okiober 2000 bis 29. November 2000 Änderungen (Einspracheverfahren) öffentlich aufgelegt vom 12. März 2002 bis 10. April 2002 Änderungen (Auenschutzgebiet) öffentlich aufgelegt vom 9. Dezember 2008 bis 7. Januar 2009 Änderungen (Einspracheverfahren Auenschutzgebiet) öffentlich aufge legt vom 6. Oktober 2009 bis 4. November 2009 Änderungen (Gebiet Panüöl-Fursch) öffentlich aufgelegt vom 13. Juli 2010 bis 11. August 2010 Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am 11. Februar 2008 Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am 15. Januar 2010 Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am 21. Februar 2011 7. Juli 2011 351-05 R+K "Remund"+ Küster"::- - Büro für Raumplanung AG Churerslrosse 47 Telefon 055 4 15 00 15 E-Mail [email protected] 8808 Pfälfikon SZ Telefax 055 415 00 16 Inlernet www.reniund-kusler.cli Der Gemeinderat Flums erlässt gestützt auf Art. 18 des Natur- und Heimatschutzgesefzes (NHG, SR 451), Art. 98 ff. des Baugesetzes vom 6. Juni 1972 (BauG, sGS 731.1), Art. 12 ff. der Naturschutzver ordnung vom 17. Juni 1975 (sGS 671.1), Verordnung betreffend den Schutz von Naturkörpern und Altertümer vom 21. März 1933 (sGS -

Das Doppeltor Zu Den Alpen

Sargans Das Doppeltor zu den Alpen Die energiepolitischen Sargans liegt am Schnittpunkt des Alpenrheintals und dem Seeztal und wird Vorzeigeprojekte auch «Das Doppeltor zu den Alpen» genannt. Einer Volkssage nach rührt der Name daher, dass die ehemaligen Bewohner ein Kind mit dem Wunsch zum Sargans bekennt sich zur inter- Flüsschen Saar geschickt haben, ihren Ort nach dem Tier zu benennen, das kommunalen Zusammenarbeit dann zu schwimmen käme. Der Legende nach war das eine Gans. Heute ist Sargans und pflegt diese intensiv mit den ein regionales wirtschaftliches und kulturelles Zentrum, das dank seiner Lage Nachbarsgemeinden Mels und als Verkehrsknotenpunkt fungiert. Vilters-Wangs. Gerade wegen der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist Sargans ein Die Gemeinde nutzt bei Energie- Bildungsstandort. Die Kantonsschule, das Berufsbildungszentrum, und weitere stadt-Themen in der Bauver- Lehranstalten bieten Studien-, Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für waltung Synergien und will Haus- Studierende aus der ganzen Region. Doch Sargans hält auch ein breites kulturel- warte hinsichtlich ressourcen- les und historisches Erbe bereit. Die wichtigste Sehenswürdigkeit und Wahrzeichen schonendem Einsatz ausbilden. ist das Schloss Sargans. Es beherbergt das Museum Sarganserland, welches zu den besuchenswertesten Museen der Welt gehört. Sämtliche Sehenswürdigkeiten Sargans baut das bereits gute von Sargans sind über den informativen Sarganser Kulturpfad zugänglich. ÖV-Angebot laufend aus und be- zieht dabei auch Rückmeldungen Sargans wurde 2013 zum ersten Mal als Energiestadt zertifiziert. 2017 bestätigte die aus der Bevölkerung mit ein. Gemeinde diese Auszeichnung mit einem besseren Resultat. In den Bereichen Ent- wicklungsplanung, Mobilität und interne Organisation weist Sargans gute Werte auf. Das neu erarbeitete Energiekon- zept geht deutlich weiter und ist konkreter, als das ursprüngliche Leitbild der Gemeinde. -

14. Strassenbauprogramm

Kantonsrat St.Gallen 36.03.01 22.03.08 22.03.09 14. Strassenbauprogramm: – Kantonsratsbeschluss über das 14. Strassenbauprogramm für die Jahre 2004 bis 2008 – IV. Nachtrag zum Strassengesetz – V. Nachtrag zum Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben Botschaft und Entwürfe der Regierung vom 12. August 2003 Inhaltsübersicht Seite Zusammenfassung ................................ ................................ ................................ ....................2 A. Rückblick auf das 13. Strassenbauprogramm (1999 bis 2003)................................ ............3 I. Nationalstrassenbau................................ ................................ ................................ .....3 II. Kantonsstrassenbau................................ ................................ ................................ .....4 III. Kantonsbeiträge an die politischen Gemeinden................................ ............................ 8 IV. Finanzierung des 13. Strassenbauprogramms (1999 bis 2003)................................ ....8 B. Gesamtverkehr ................................ ................................ ................................ .................11 I. Bund................................ ................................ ................................ ........................... 11 II. Kanton................................ ................................ ................................ ........................ 14 III. Kantonale Stossrichtungen für den Gesamtverkehr................................ .................... 16 -

Die Melioration Der Saarebene: Diese Ebene Liegt Zwischen Sargans Und Bad Ragaz Im Kanton St

Die Melioration der Saarebene: diese Ebene liegt zwischen Sargans und Bad Ragaz im Kanton St. Gallen und umfasst die Talgebiete der Gemeinden Bad Ragaz, Vilters, Sargans und teilweise auch Mels Autor(en): Braschler, Hans Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung Band (Jahr): 82 (1964) Heft 46 PDF erstellt am: 29.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-67617 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 82. Jahrgang Heft46 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUN6 12. November 1964 ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINS S.I.A. UND DER 6ESElgaHAFT EHEMALIGER STUDIERENDER DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE 3.E.P. -

Resources and Transformation in Pre-Modern Societies

International Conference Resources and Transformation in Pre-modern Societies 19–21 November 2020 11 December 2020 15 January 2021 Bochum Extended Abstracts Curated by Maja Gori Edited by the ReSoc Resources in Societies Project Members “Resources in Societies” (ReSoc). An Introduction to the Leibniz Post-doctoral School in Bochum Thomas Stöllner Keywords Resources, Premodern Economies, Social Transformation, Practice Theory In today's political debate, raw materials and important desideratum of theoretical resources play an increasingly important approaches (see for archaeology e.g. Hodder, role. It is a mostly highly economized debate 2013; for anthropology: Ingold, 2000). that is conducted with regard to the ReSoc investigates such resource-based accessibility and safeguarding of raw change processes on a theoretical and materials as well as the shareholder value of empirical basis. The Leibniz PostDoc School deposit assessments. This debate obscures has proceeded from a practice-theoretical the view that raw materials and resources approach (based on the approaches of A. deeply are thought in cultural categories. Giddens and P. Bourdieu: Giddens, 1984; Their “use” results from needs and technical Bourdieu, 1977). This should help to analyse knowledge that people have acquired in the embedding of social institutions and dealing with their environment. Resources their resource-controlled behaviour. In are therefore much more than useful raw addition, current references to the materials; they reflect the social and cultural materiality discourse in the social sciences practice of people and are thus an expression and humanities are taken into account. Our of a multi-layered process of appropriation, approach aims at a multivocal perspective, in which as such is embedded in various which the entanglement of humans with changes. -

Protokoll HV 2019

Einladung zur 24. Hauptversammlung der Jägervereinigung Sarganserland Freitag, 1. März 2019, 19.00 Uhr Zentrum Neu‐Schönstatt, Quarten Weiterbildung: Anschuss‐Fangschuss Seminar in Vilters 14. April 2018 www.jagd‐sarganserland.ch 30.01.2019 Seite 1 von 32 Jägervereinigung Sarganserland HV 2019 Geschätzte Jägerinnen und Jäger Sehr geehrte Damen und Herren Im Namen des Vorstandes freue ich mich, Sie zur 24. Hauptversammlung der Jägervereinigung Sarganser‐ land einzuladen. Wir treffen uns am Freitag, 01. März 2019, 19.00 Uhr, im Zentrum Neu‐Schönstatt in Quarten. Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen. JÄGERVEREINIGUNG SARGANSERLAND Im Namen des Vorstandes: Jules Mullis, Präsident Traktanden der 24. Hauptversammlung der Jägervereinigung Sarganserland 1. Begrüssung Nach der Begrüssung sind alle Mitglieder und Gäste zum Aser eingeladen. Die Versammlung wird um ca. 20.45 Uhr fortgesetzt. 2. Appell 3. Wahl der Stimmenzähler 4. Genehmigung der Traktandenliste 5. Protokoll der 23. Hauptversammlung vom 02. März 2018 (Anhang 1) Seite 22 6. Jahresbericht des Präsidenten Seite 03 7. Kurzberichte der einzelnen Ressorts Seite 09 7.1 Schiesswesen 7.2 Schweisshundewesen 7.3 Rothirschhegegemeinschaften 8. Rechnungswesen Seite 14 8.1 Bericht des Kassiers 8.2 Jahresrechnung 2018 und Budget 2019 8.3 Bericht und Anträge der Revisoren 9. Anträge 9.1 des Vorstandes Seite 18 ‐ Kauf elektronische Trefferanzeige Hirsch 9.2 der Mitglieder ‐ keine Anträge eingereicht 10. Festsetzung des Jahresbeitrages 2019 Seite 19 ‐ Beitrag soll unverändert bleiben 11. Mutationen Seite 19 11.1 Neumitglieder 12. Wahlen (Ersatzwahl) Seite 20 12.1 Vorstand: Ersatz Erich Kressig 13. Jahresprogramm Seite 21 14. Allgemeine Umfrage www.jagd‐sarganserland.ch 30.01.2019 Seite 2 von 32 Jägervereinigung Sarganserland HV 2019 JAHRESBERICHTE 2018 6. -

Zur Lockergesteinsfüllung Des St. Galler Und Liechtensteiner Rheintales

Zur Lockergesteinsfüllung des St. Galler und Liechtensteiner Rheintales Autor(en): Eberle, Markus Objekttyp: Article Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae Band (Jahr): 80 (1987) Heft 1 PDF erstellt am: 08.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-165990 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Eclogae geol. Helv. Vol. 80 Nr. 1 Seiten 193-206 Basel, April 1987 Zur Lockergesteinsfüllung des St. Galler und Liechtensteiner Rheintales Von Markus Eberle1) ZUSAMMENFASSUNG Der Bodensee reichte - wahrscheinlich im Spätglazial - zusammenhängend mindestens bis Chur Vor 10000 Jahren lag sein Ufer noch in der Gegend von Kriessern und Altstätten. Die Lockergesteinsfüllung des glazial stark übertieften St. -

Research Collection

Research Collection Doctoral Thesis Zur Quartärgeschichte des Seeztals (Kt. St. Gallen, Schweiz) Author(s): Müller, Benjamin Urs Publication Date: 1993 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000899299 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library D!ss.ETH CX.fl DissETH Nr. 10184 ZUR QUARTAERGESCHICHTE DES SEEZTALS (KT. ST.GALLEN, SCHWEIZ) ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels eines DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN der EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZUERICH vorgelegt von Benjamin Urs Müller dipl. Geologe, Universität Zürich geboren am 22. April 1963 von Winterthur/ZH Angenommen auf Antrag von: Prof. Dr. Conrad M. Schindler, Referent Prof. Dr. Christian Schlüchter, Universität Bern, Korreferent Prof. Dr. James Rose, Royal Holloway, University of London, Korreferent 1993 238 E. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Die in der Seeztal- /Walenseerinne gefundenen und im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen quartären Lockergesteine decken einen Zeitraum vom oberen (?) Altpleistozän bis heute ab. Die Höhlenseesedimente des Ofenlochs oberhalb Quinten 1. Das mit paläomagnetischer Datierung der Ofenlochsedimente nachgewiesene altpleistozäne Karstsystem nördlich des Walensees mit einer Vorflut auf einer Höhe von 650 m ü.M. weist auf eine "Funktionstüchtigkeit" der Seeztal- /Walenseerinne als lokale Vorflut zu dieser Zeit hin. Das damit nachgewiesene grosse Alter dieses Talwegs hat eine grosse Bedeutung für das geologische Geschehen im Vorland während des Quartärs (Deckenschotter). 2. In den Höhlenseesedimenten des Ofenlochs oberhalb Quinten sind die subrezente Dolomitisierung von Kalzit, die authigene BUdung von Pyrit und weiteren, teils ferrirnagnetischen Sulfiden sowie die Ausscheidung von Kieselsäurekrusten nachgewiesen worden. -

Vilters Wangs Zweifach – Einzigartig

GEMEINDE VILTERS-WANGS Vilters Wangs Jahresrechnungen 2011 Voranschläge 2012 Anträge Gutachten Amtsbericht zweifach – einzigartig Bürgerversammlung Mittwoch, 28. März 2012 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle, Vilters GEMEINDE VILTERS-WANGS Inhaltsverzeichnis Vorwort Elektrizitätswerk Vorwort des Gemeindepräsidenten 2 Rechnung/Voranschlag Jahresergebnis – Investitionen 27 Laufende Rechnung nach Sachgruppen 28–29 Bürgerversammlung Aufwand/Ertrag Laufende Rechnung nach Sachbereichen 29 Verhandlungsgegenstände 3 Investitionsrechnung 30 Bestandesrechnung 31 Abschreibungen 32 Gemeinde Vilters-Wangs Schulden und Eigenkapital 33 Kennzahlen 34 Rechnung/Voranschlag Jahresergebnis – Investitionen 4 Laufende Rechnung nach Sachgruppen 5–6 Aufwand/Ertrag Kabelfernsehanlage Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen 7–17 Jahresergebnis – Investitionen 35 Neue Ausgaben 18 Bestandesrechnung – Hinweise 36 Investitionsrechnung 19 Bemerkungen zur Investitionsrechnung 20–21 Bestandesrechnung 22 Gutachten, Anträge Steuerplan 23 Abschreibungen 24 Geschäftsprüfungskommission 37 Schulden und Eigenkapital / Kennzahlen 25–26 Voranschläge und Steuerplan 2011 37 Amtsbericht Gemeinderat 38–42 Schule Vilters-Wangs 43–47 Behörden und Kommissionen 48 Gemeindeverwaltung 49–54 Gemeindebetriebe 55–56 Rettungs- und Schutzdienste 57–58 Gemeindestatistik 59 Schülerstatistik 60 1 VORWORT Vorwort des Gemeindepräsidenten Liebe Einwohnerinnen Bauland vermehrt zum Verkauf angeboten wird. Und mit und Einwohner dem eingeschlagenen Weg, einer restriktiven Ausgaben- politik, wollen wir unsere