Und Die Singularität Des Holocaust Lucia Scherzberg (Hg.)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

„Alleingang Verhindern“

Zurück in Deutschland, hört er Ge- schichte in München bei Eric Voegelin. Es ist die Zeit der Suche nach Parabeln zur Entstehung des Faschismus. Lange vor ’68 gilt der junge Heimkehrer aus den USA „Alleingang verhindern“ als Fixpunkt einer aufmüpfigen Uni-Szene, die in Schwabinger Schwemmen dialek- Der Vorschlag, in Berlin statt des Holocaust-Mahnmals tisch aufrüstet – Debattierer messen sich, ein Museum zu errichten, verärgert Experten und Bauherren. indem sie wortreich für das Gegenteil ih- rer Überzeugung eintreten. or gut zehn Jahren lud eine tung. Folgerichtig verlangt Lea Rosh, Naumann, bester Redner und seines West-Berliner Bürgerinitiative Naumann möge sich mit dem Förder- „dramatisch zerfurchten Gesichts am Kla- Vunter Führung der Journalistin kreis und Berlin ins Benehmen setzen, vier“ wegen Mädchenschwarm, gründet Lea Rosh erstmals zu einer öffentlichen bevor er unausgegorene Ideen in die eine Zeitung, die als pro-kommunistisch ver- Diskussion über den Bau eines „Denk- Welt setze. „Ein Alleingang des Bun- dächtigt und verboten wird. Er geht auf die mals für die ermordeten Juden Euro- des“, sagt auch der Chef der Berliner Straße und promoviert über Karl Kraus. pas“ ein. Die Zahl der Vorschläge für Senatskanzlei, Volker Kähne, „muß Er wird Journalist bei „Zeit“ und SPIE- ein solches Mahnmal, die seitdem er- verhindert werden.“ GEL und später Rowohlt-Chef in Ham- sonnen und publiziert wurden, dürfte Die drei Auslober hatten nach zwei burg, schlägt Rad und läßt Federn als Ver- inzwischen die 600 überschritten aufwendigen künstlerischen Wett- leger in New York. Im Sommer 1998 sitzt er haben. bewerben und drei Kolloquien den Ent- wurf von Richard Serra und Peter Ei- senman favorisiert, doch eine Ent- scheidung vertagt. -

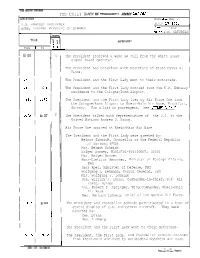

THE DAILY DIARY of PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo

THE DAILY DIARY OF PRESIDENT JIMMY CARTER DATE ~Mo.. Day, k’r.) U.S. EMBASSY RESIDENCE JULY 15, 1978 BONN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE DAY 6:00 a.m. SATURDAY WOKE From 1 To R The President received a wake up call from the White House signal board operator. The President had breakfast with Secretary of State Cyrus R. Vance. 7: 48 The President and the First Lady went to their motorcade. 7:48 8~4 The President and the First Lady motored from the U.S. Embassy residence to the Cologne/Bonn Airport. 828 8s The President and the First Lady flew by Air Force One from the Cologne/Bonn Airport to Rhein-Main Air Base, Frankfurt, Germany. For a list of passengers, see 3PENDIX "A." 8:32 8: 37 The President talked with Representative of the U.S. to the United Nations Andrew J. Young. Air Force One arrived at Rhein-Main Air Base. The President and the First Lady were greeted by: Helmut Schmidt, Chancellor of the Federal Republic of Germany (FRG) Mrs. Helmut Schmidt Holger Borner, Minister-President, Hesse Mrs. Holger Borner Hans-Dietrich Genscher, Minister of Foreign Affairs, FRG Hans Apel, Minister of Defense, FRG Wolfgang J, Lehmann, Consul General, FRG Mrs. Wolfgang J. Lehmann Gen. William J. Evans, Commander-in-Chief, U.S. Air Force, Europe Col. Robert D. Springer, Wing Commander, Rhein-Main Air Base Gen. Gethard Limberg, Chief of the German Air Force 8:45 g:oo The President and Chancellor Schmidt participated in a tour of static display of U.S. -

2003·2004·2005

BERICHT 2003 · 2004 · 2005 STIFTUNG DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JU DEN EUROPAS 2 3 INHALT DENKMAL Denkmal und Bau........................................................................ 3. Geleitwort.(Wolfgang.Thierse)....................................................... 4. Vorwort.(Uwe.Neumärker)............................................................. 6. Das.Denkmal.für.die.ermordeten.Juden.Europas........................... 9. – Geschichte.des.Projekts............................................................ 9. – Das.Denkmalgelände................................................................. 9. GELEITWORT – Der.Bau.von.Stelenfeld.und.Ort.der.Information.2003.–.2005... 10. – Die.Eröffnungsfeier.................................................................. 16 Reden am 10. Mai 2005............................................................. 18. Dr..h..c..Wolfgang.Thierse............................................................ 19. Dr..h..c..Paul.Spiegel.................................................................... 22. Prof..Peter.Eisenman................................................................... 25. VORWORT Sabina.van.der.Linden,.geb..Haberman........................................ 27. Lea.Rosh..................................................................................... 29 Ausstellung und Vermittlung..................................................... 34 Der Ort der Information............................................................... 35. – Auftakt.................................................................................... -

EXTENSIONS of REMARKS 11753 Legislative Affairs, Department O.F the Navy, Were Introduced and Severally Referred by Mr

May 17, 1979 EXTENSIONS OF REMARKS 11753 Legislative Affairs, Department o.f the Navy, were introduced and severally referred By Mr. BROWN of California: transmitting notice of the Navy s intention as follows: H.R. 4138. A bill for the relief of James E. to sell certain naval vessels to the Republic By Mr. FISHER: Kennedy; to the Committee on the Judiciary. of the Philippines, pursuant to 10 u ..s.c. H .R. 4133. A bill to amend the Internal By Mr. CHAPPELL: 7307; to the Committee on Armed Services. Revenue Code of 1954 to provide that the in H.R. 4139. A bill for the relief of Feeronaih Abbosh; to the Committee on the Judiciary. 1623. A letter from the Associate Direct~r vestment tax credit shall not be recaptured of Legislative Liaison, Department of the Air in the case of certain transfers by air carriers Force, transmitting the annual report for of aircraft used exclusively to provide air calendar year 1978 on the progress of the transportation; to the Committee on Ways ADDITIONAL SPONSORS Reserve Officers' Training Corps flight train and Means. Under clause 4 of rule XXII, sponsors ing program, pursuant to 10 U .S .C. 2110(b); By Mr. HUBBARD: were added to public bills and resolutions to the Committee on Armed Services. H.R. 4134. A bill to provide, for purposes as follows: 1624. A letter from the Administrator, Na of the Federal income tax, that the one-time tional Aeronautics and Space Administra H.R. 1878: Mr. DORNAN and Mr. OBERSTAR. exclusion from gross income of gain from the H.R. -

Oliver.Schmolke Revision Kap

III. DIE VERWANDELNDE KRAFT DER GEWALT 1. Terror. Die verwandelnde Kraft der Gewalt Spätestens nach 1977 begann also, was jene von neukonservativer Seite apostro- phierte „geistige“ und „moralische“ Auseinandersetzung anging, der Vorlauf zum Machtwechsel von 1982. Die Gewichte verschoben sich. Die „Tendenzwende“, ein gegenideologisches Projekt am Anfang der 70er Jahre, war zu einem wirklichen poli- tisch-kulturellen Einstellungswandel von weiten Teilen der veröffentlichten Meinung am Ende des Jahrzehnts geworden. Im Meinungsklima der Bundesrepublik waren nun konservative Leitthemen in der Offensive. Neben Staat und Nation war der dritte Fixstern am konservativen Wertehimmel die Macht. Das Bedürfnis nach Durchsetzung von Macht kristallisierte sich heraus an der größten Infragestellung politischer Routinen in Staat und Gesellschaft: dem Terror. Am 18. Oktober 1977 erreichte die mehrere Wochen andauernde Krise um die Gei- selnahme Hanns Martin Schleyers und die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ ihren Höhepunkt: Ein Anti-Terror-Kommando des Bundesgrenzschutzes befreite 86 Passagiere und Besatzungsmitglieder auf dem Flugplatz der somalischen Hauptstadt Mogadischu und tötete drei der vier arabischen Geiselnehmer. Die RAF ermordete Schleyer. In dem Bekennerschreiben hieß es: „Wir haben nach 43 Tagen Hanns Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet.“ Vier der führen- den RAF-Angehörigen, die aus der Haft freigepresst werden sollten, entschieden sich zur Selbsttötung. Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe wurden tot in ihren Zellen in Stuttgart Stammheim gefunden; Irmgard Möller überlebte schwer 451 verletzt. Schon zuvor hatten Terroristen die drei Personenschützer und den Fahrer Schleyers sowie den Piloten der „Landshut“ ermordet. 1 Am 20. Oktober gedachte der Deutsche Bundestag den Opfern des Terrorismus. Auf der Tagesordnung standen „Gedenkworte für den ermordeten Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. -

Peer Heinelt Financial Compensation for Nazi

www.wollheim-memorial.de Peer Heinelt Financial Compensation for Nazi Forced Laborers Introduction . 1 Compensation for Nazi Forced Labor? Attempt at a Definition . 5 Compensation of Nazi Forced Laborers, 1945–1990 . 10 Supplement 1: The Compensation of Nazi Forced Laborers in the GDR . 28 The Compensation of Nazi Forced Laborers since 1990 . 31 Supplement 2: The Compensation of Nazi Forced Laborers in Austria . 42 Conclusion . 43 Norbert Wollheim Memorial J.W. Goethe-Universität / Fritz Bauer Institut Frankfurt am Main, 2010 www.wollheim-memorial.de Peer Heinelt: Financial Compensation for Nazi Forced Laborers, p. 1 Introduction After tough negotiations with the Conference on Jewish Material Claims against Germany, the Krupp Group made the following announcement on December 23, 1959: At least DM 6 million but no more than DM 10 million would be paid to former Jewish concentration camp prisoners who could show that they ―were employed in plants of Krupp or its subsidiaries during the war as a result of Na- tional Socialist actions‖; each entitled claimant would receive the sum of DM 5,000. The sole owner Alfried Krupp, according to the company newsletter, had ―resolved upon this agreement in order to make a personal contribution toward the healing of the wounds suffered in the war.‖ By his own admission, the agreement signified ―no recognition of any legal obligation,‖ but instead represented a charitable gesture, further emphasized by the announcement of the signing of the document one day before Christmas.1 The Claims Conference, however, had to guarantee that no legal actions against Krupp would be taken in the future with regard to compensation. -

Zwei Jahrzehnte Diskussion Um Staatliche Erinnerungssymbole in Bonn Und Berlin

Zwei Jahrzehnte Diskussion um staatliche Erinnerungssymbole in Bonn und Berlin Horst Seferens Immer wieder haben sich die Gedenkstätten mit zentralen, nationalen Mahnmalen aus- Dr. Günter Morsch, einandergesetzt. In einem offenen Brief, der im GedenkstättenRundbrief Nr. 14/1986 Direktor der Stiftung Brandenburgische abgedruckt war, wurden die Pläne, in den Bonner Rheinauen eine »zentrale Mahn- und Gedenkstätten und Gedenkstätte für die Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft« zu schaffen, heftig kritisiert. Leiter der Gedenkstätte Statt dessen heißt eine Überschrift im GedenkstättenRundbrief Nr. 17/1986 »Statt Mahn- und Museum Sachsenhausen, hatte mal in Bonn Gedenkstätten vor Ort«. zugesagt, diesen Auch über das vor allem von Lea Rosh und Eberhard Jäckel in die Diskussion gebrachte Beitrag zu verfassen. Denkmal für die ermordeten Juden Europas wurde lange und intensiv diskutiert. Der Wegen eines Unfalls konnte er dieses erste Briefwechsel hierzu im Archiv des Gedenkstättenreferats ist datiert vom 12. August Versprechen nicht 1988. Neben vielen inhaltlichen und ästhetischen Kritikpunkten wurde vor allem einhalten. moniert, dass mit dem Mahnmal plus Ort der Information ein »künstlich authentischer Dr. Horst Seferens hat sich dankenswerter Ort« geschaffen wird, der durch die Nutzung der Metatheorie des Holocaust nicht nur Weise kurzfristig zu einer Loslösung der Geschichte des Judenmords aus dem historischen Zusammen- bereit erklärt, seinem hang, sondern auch zu einer Folklorisierung der Beschäftigung mit der Geschichte und Part zu übernehmen. -

Inside Jews, Inside Germany: Internalised Reconciliations

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY Faculty of Arts and Social Sciences Inside Jews, Inside Germany: Internalised Reconciliations by Lisa Dabscheck A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree Doctor of Creative Arts Sydney, Australia 2019 i Production Note: Signature removed prior to publication. ii ACKNOWLEDGEMENTS My heartfelt thanks go to the generous and “sehr reflektiert” individuals who invited me into their inner worlds, sharing with me their ruminations without which this project would not have been possible. To Benyamin Reich, Béa and Greg Loeb, Myriam Halberstam and Stephan J. Kramer, Raphael Seligmann, Flora Hirschfeld, Lisa Gaufman, Robert Schulzmann, Glafira Silvestra, Ken Speyer, Skull Judenfreund and to ‘Susanne’ and ‘Sascha’ who prefer to be recorded here as such. To the survivors: Henry Rotmensch, Natan Grossmann, and Inge Borck together with Herr Wagner and Herr Wolf, my deepest thanks. And to Joram Ronel and Miriam Acoca at Café Zelig. To those others I met along the way who shared with me their intelligence, acumen and encouragement: Konrad Kwiet, Terry Swartzberg, Levi Ufferfilge, Sandra Anusiewicz-Baer, Alina Gromova, Toby Axelrod, Alexander Hausgall and Dekel Peretz. At Beth Shalom I found great insight and gentle communion with the mensch and Rabbi Tom Kučera and in the extraordinary voice of Cantor Nikola David. It was there that I met my dear friend and confidant Amber Rose Bedal, whose experience chimed so profoundly with mine and to whom, with the heaviest of hearts, I must give my thanks in Memoriam. At the University of Technology Sydney my sincere thanks to the Faculty of Arts and Social Sciences, School of Communication. -

Für Eine Überraschung Gut? Gleichen Ließe

01_PAZ13 29.03.2005 17:50 Uhr Seite 1 In fester Hand Die Angst zieht mit Unverwechselbarer Stil Sturm der Roten Armee Folterkeller und Personenkult prä- Im Baskenland zeigt Spaniens sozia- Vor 200 Jahren wurde der Mär- Im Zuge der größten Offensive aller gen die Politik des turkmenischen listische Politik ungeahnte Folgen. chendichter und Poet Hans Christi- Zeiten gelang es vor 60 Jahren vier Despoten Saparmurat Nijazow. Von Angst vor dem Terror radikaler Se- an Andersen geboren. Mehr über Sowjetarmeen, in konzentrischem einem Land, in dem Korruption zum paratisten zwingt Konservative und den Dänen und sein Werk lesen Sie Angriff die ostpreußische Haupt- Überleben gehört, auf Seite 4 Gemäßigte zur Flucht. Seite 6 auf Seite 11 stadt einzuschließen. Seite 21 Das Ostpreußenblatt Jahrgang 56 – Folge 13 C 5524 NABHÄNGIGE OCHENZEITUNG FÜR EUTSCHLAND 2. April 2005 U W D PVST. Gebühr bezahlt Damit Deutschland wieder was Hans-Jürgen MAHLITZ: zu lachen hat? Deutschland geht es unter Rot-Grün vor Atomausstieg – nein danke! allem stimmungs- mäßig so schlecht ach dem unrühmlichen Ende zialdemokratische Parteitage wah- wie seit Ende des Ndes rot-grünen Regiments in re Jubelarien über die strahlende Zweiten Weltkrie- Schleswig-Holstein ist von „Göt- Zukunft des billigen Atomstroms ges nicht mehr. Der- terdämmerung“ die Rede: Erst formuliert. zeit scheint alles auf Kiel, bald Düsseldorf – und dann Nach ihrem jähen Wechsel von einen Regierungs- auch Berlin. In der Tat bahnt sich blinder Fortschrittsgläubigkeit zu wechsel hinauszu- das Ende des rot-grünen Projekts ebenso blinder Technologiefeind- an, aber wieso „Götterdämme- lichkeit ließ sich die SPD bereitwil- laufen. Angela Mer- lig vor den grünen Karren span- kel soll die Union rung“? Wer soll das denn sein, diese „Götter“, denen es vielleicht nen. -

D. Palos Brent Scowcroft Paolo Pansa Cedronio Simon Serfaty Margaret

D. Palos Brent Scowcroft Guillermo M. Ungo Heinrich Vogel Vernon A. Wake Paolo Pansa Cedronio Simon Serfaty Brian Urquhart Roland Vogt Jusif Wanandi Margaret Papandreou Olavo Setubal Viron P. Vaky Karsten Voigt Marilyn Waring Eden Pastora Gomez John W. Sewell Jorge Reinaldo Vanossi Berndt von Staden Paul C. Warnke Geoffrey Pattie Safdar Shah Peter Veress Richard von Weizsacker James D. Watkir Mattityahu Peled Israel Shahak Bernard Vernier-Palliez Joris Michael Vos Michael J. Welsl Carlos Andres Perez Jack Shaheen George S. Vest Ian Waddell Curtis White Richard Perle Agha Shahi Jose Luis Villavicencio John Wakeham Robert E. White Ioannis Pesmazoglou Frank Shakespeare Hans-Jochen Vogel Ronald Walters G. William Whii Rinaldo Petrignani Khadri Shamanna Unison Whitem Thomas R. Pickering Nathan Shamuyarira Paul Wilkinson Aquilino Pimentel Jack Shepherd Alan Lee Williai Richard Pipes Marshall Shulman Paul D. Wolfow Gareth Porter Norodom Sihanouk Howard Wolpe Rosario Priore Dimitri Simes Leonard Woodc John Purcell Alan K. Simpson Manfred Worne Percy Qoboza Kenneth Skoug Oliver Wright Anthony C. E. Quainton Michael B. Smith Junya Yano William Quandt Wayne S. Smith Sahabzada Yaqt Janet Mary Youi Ruben Francisco Rabanal Stephen J. Solarz Sinnathamby Rajaratnam Helmut Sonnenfeldt Ruben Ignacio George Rallis Fernand Spaak Robert Zelnick Chai Zemin Detter Graf zu Rantzau James Spain P. V. Narasimha Rao Lothar Spath Peter Raven-Hansen Leonard S. Spector Earl C. Ravenal Dirk Peter Spierenbuq T. Chandrasekhar Reddy Ronald Spiers Jorge Arturo Reina Renato Squillante Elliot L. Richardson Ronald Steel Rozanne L. Ridgway Ulrich Steger John E. Rielly Paula Stern Harry Ristock Dietrich Stobbe Alice Rivlin Walter J. Stoessel,Jr. -

1. Vorbemerkung Zu Hans-Jochen Vogel

Liebe Freundinnen und Freunde in der SEN der CSU, meine Damen und Herren im interessierten Umfeld, inzwischen haben Sie sich, wir uns alle daran gewöhnt, dass der Landesvorstand, besser der Landesvorsitzende der SEN in unregelmäßigem Abstand auf besondere Ereignisse, Persönlichkeiten und Gemengelagen aufmerksam macht, solche, die aus dem Tagesgeschäft herausstechen und zumindest nach meiner eigenen Einschätzung unsere/Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Dabei beschränke ich mich bisher darauf, Kluges, das zur Begründung und Festigung der eigenen Standpunkte und Überzeugungen gesagt wird, reihum dem Argumentationsgut zuzufügen. Weil ich diese stillschweigend gehandhabte Verfahrensweise heute unterbreche, schicke ich der Aussendung diese Sätze voraus: 1. Vorbemerkung zu Hans-Jochen Vogel Am vergangenen Sonntag ist 94-jährig in München im Augustinum Hans-Jochen Vogel, der langjährige Münchner Oberbürgermeister und die nicht nur für die bayerische SPD weg- und richtungsbestimmende Parteigröße gestorben. Die SPD-Granden selbst werden seither nicht müde, die großen Fähigkeiten, die außergewöhnliche Ausstrahlung und die persönliche Verlässlichkeit ihres langjährigen Vormannes zu rühmen. Zu Recht wird Hans-Jochen Vogel in einem Atemzug mit Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder genannt. Den zeitgemäßen Charakter der Arbeiterpartei haben wenige andere so glaubwürdig verkörpert wie Hans-Jochen Vogel, dessen bürgerliche, ja und auch deutsche Mentalität sich auch darin offenbart, dass die Familie nicht nur ihn machen, schalten und walten lässt, sondern auch den CDU-Bruder und späteren zweifachen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Bernhard Vogel. Dass sich solche liberale Spannbreite „leben“ lässt, beweist u.a. die späte Veröffentlichung der Brüder: „Deutschland aus der Vogelperspektive“. Wenn es denn gälte, Belege dafür zu sammeln, dass das zusammengeht, das sozialdemokratische und das christdemokratische „S“ in der Politik, dann spiegeln das die Brüder Vogel wider. -

Identitätsort Berlin

Identitätsort Berlin Die politische Hauptstadtarchitektur und ihre symbolische Funktion im Prozeß nationaler Identitätsbildung Dissertation von Rüdiger Traxler zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Philosophie, eingereicht am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin 2011 Erstgutachter: Priv.-Doz. Dr. Werner Süß Zweitgutachter: Prof. Dr. Gerhard Göhler Tag der Disputation: 29. Juni 2011 1 Inhaltsverzeichnis A EINLEITUNG 1 Nationalhauptstadt Berlin – Wieviel Symbolik erträgt die Bundesrepublik Deutschland? .......... 7 2 Berlins historisch begründete Symbolfunktion und identitätsstiftende Relevanz ....................... 14 3 Berlins politische Hauptstadtarchitektur und deren Vermittlungsprozesse ................................. 22 3.1 Reichstagsgebäude ........................................................................................................................ 25 3.2 Denkmal für die ermordeten Juden Europas ........................................................................... 26 3.3 Brandenburger Tor ....................................................................................................................... 29 4 Forschungsgrundlagen, Forschungsstand und Methodik ............................................................... 30 B ZUR INTEGRIERENDEN UND IDENTITÄTSSTIFTENDEN FUNKTION VON SYMBOLEN ALS ELEMENTE MACHTSTRUKTURIERTER KOMMUNIKATIONSPROZESSE IM SOZIALEN RAUM 1 Die Bedeutung des Nationalstaats als symbolische Zurechnungseinheit und nationaler Identität