Straßennamen Mit Diskussionsbedarf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Klassifikationen Des Bruno Kreisky Archivs

Klassifikation VII.1. Länderboxen Der Bestand „Länderboxen“ enthält die Kabinettsakten, die die österreichischen Beziehungen zu den jeweiligen Ländern im Zeitraum 1970–1983 beschreiben. Korrespondenzen mit Staatsoberhäuptern sind ebenso enthalten wie die Protokolle gegenseitiger Staatsbesuche, Pressespiegel ausländischer Botschaften etc. Vereinzelt wurden auch länderspezifische Akten aus Kreiskys Zeit als Außenminister (1959–1966) sowie länderspezifische Kopien aus anderen Archiven in den Bestand integriert. Dies ermöglicht einen umfassenden Einlick in die bilateralen Beziehungen Österreichs zu den jeweiligen Ländern. Stand: 2014 Ägypten (EG) Box 1: Mappe. „Bilaterale Besuche 1962-1994 1982-1983 Mappe. „Ägypten. Mubarak“: Rede von Mubarak in der 7. Konferenz der nichtpaktgedundenen Staaten in New Delhi, am 9. März 1983; Presseecho betr. kurzes Treffen Kreisky-Mubarak im Wiener Flughafen, Dezember 1982. Mappe. „Abaza, Maher, PM Ägypten, 12.-17.(19.)9.82“: Informationen betr. offiziellen Besuch des ägypt. Energieminister in Österreich, 12.- 19.9.1982. Mappe. „Kopten“: Informationen, Interventionen, Unterlagen betr. koptische Glaubensgemeinschaft in Ägypten, 1978-1982. Information: Abt. IV/A/10 - BK betr. Entwicklungshilfe Ägypten; Rinderfarm West- Noubaria, 5. März 1982. Bericht: Sektion IV - BK betr. 5. Tagung der österr.-ägypt. Gemischten Kommission in Wien am 22.-26. Februar 1982, 4. März 1982. Konvolut: Briefwechsel BK - ägypt. Botschaft betr. Ansprache Kreiskys an ägypt. Volk, österr. Entwicklungshilfe, 1980-1982. Mappe. „Auslandsreisen“: Mündlicher Bericht des BMf LV betr. einen Besuch der österr. UN-Kontingente im Nahen Osten vom 20. Bis 31.8.1983, 22. Juli 1983; Konvolut: Erhöhung der Budgetpost „Auslandsdienstriesen“, 1982-1983. Klassifikation 1981 Mappe. „Sadat. Attentat“: Konvolut: Reaktionen auf die Ermordung Sadats, Oktober 1981 - 1982. 2 Mappen. „Inoffizieller Besuch des ägypt. Präsidenten Anwar El Sadat in Österreich, August 1981“: Informationsmappe betr. -

Biography (Modified, After Festetics 1983)

Konrad Lorenz’s Biography (modified, after Festetics 1983) 1903: Konrad Zacharias Lorenz (KL) was born in Altenberg /Austria on Nov. 7 as the last of three children of Emma Lorenz and Dr. Adolf Lorenz, professor for orthopedics at the Medical branch of the University of Vienna. In the same year the representative and spacious Altenberg family home was finished. 1907: KL starts keeping animals, such as spotted newts in aquaria, raises some ducklings and is not pleased by his first experiences with a dachshound. Niko Tinbergen, his lifelong colleague and friend, is born on April 15 in Den Haag, The Netherlands. 1909: KL enters elementary school and engages in systematic studies in crustaceans. 1910: Oskar Heinroth, biologist and founder of "Vergleichende Verhaltensforschung" (comparative ethology) from Berlin and fatherlike scientific mentor of the young KL publishes his classical paper on the ethology of ducks. 1915: KL enters highschool (Schottengymnasium Wien), keeps and breeds songbirds. 1918: Wallace Craig publishes the comparative ethology of Columbidae (pigeons), a classics of late US biologist Charles O. Whitman, who was like O. Heinroth, a founding father of comparative ethology. 1921: KL excels in his final exams. Together with friend Bernhard Hellmann, he observes and experiments with aggression in a cichlid (Herichthys cyanoguttatum). This was the base for KL's psychohydraulic model of motivation. 1922: Father Adolf sends KL to New York to take 2 semesters of medicine courses at the ColumbiaUniversity, but mainly to interrupt the relationship of KL with longterm girlfriend Gretl Gebhart, his later wife. This paternal attempt to influence the mate choice of KL failed. -

Universite De Paris Viii-Vincennes Departement D'allemand a Saint-Denis L

UNIVERSITE DE PARIS VIII-VINCENNES DEPARTEMENT D'ALLEMAND A SAINT-DENIS L ' E V 0 L U T I 0 N I D E 0 L 0 G I Q U E D U P A R T I C H R E T I E N - S 0 C I A L A U P A R T I P 0 P U L I S T E A U T R I C H I E N par Gérard GRELLE Doctorat de 3e cycle 2 INTRODUCTION L'histoire politique de l'Autriche républicaine se divise en deux grandes périodes séparées l'une de l'autre par une troisième qui correspond à celle de l'austrofascisme et de l'occupation nazie. Cette dernière s'étend sur douze années (mars 1933-avril 1945) au cours desquelles l'ordre démocratique est démantelé et baillonné. Cet état de choses n'arrive pas du jour au lendemain; il est l'aboutissement de conflits qui opposent, sous la Première République, le camp conservateur au camp social- démocrate. Le résultat de ces conflits, c'est l'élimination par étapes de la démocratie par le parti chrétien-social et ses alliés fascistes, en particulier les "Heimwehren". Celle-ci s'effectue principalement par le fait qu'en 1933 le Parlement est mis hors d'état d'agir et qu'en 1934 tous les partis politiques sont interdits. On peut au contraire définir les deux grandes périodes démocratiques mentionnées auparavant comme jeu de rapports de force entre les partis politiques, jeu qui se déroule essentiellement dans le cadre des institutions parlementaires. -

Verwaltungsreformen Im 18. Und 19. Jahrhundert

BEZIRKSVERWALTUNG in der Steiermark Viertel, Kreise und Bezirke Die Wurzeln der regionalen Verwaltung des Herzogtums bzw. Bundeslandes Steiermark reichen bis in das Mittelalter zurück. Die Grafschaften und Marken, die Landgerichte und Burg- friede der Städte und Märkte waren jedoch hauptsächlich Gerichtssprengel des Landesfürsten. Grundlage für eine politische Einteilung des Landes wurden im 15. Jahrhundert die räumlich genau abgrenzbaren Pfarren. Angesichts drohender Osmaneneinfälle und mangelnder Verteidigungsmaßnah- men seitens des Landesfürsten Kaiser Friedrich III. beschlossen die steirischen Landstände 1462 auf Basis der Seelsor- Viertelgrenzen und kirchliche Einteilung gesprengel eine neue militärische wie um 1500. HISTOR. ATLAS D. STMK. steuerliche Einteilung des Landes. Dieses Kaiser Friedrich III. wurde in vier Viertel geteilt, deren Gren- (1415–1493) zen sich allerdings noch mehrmals ändern sollten. 1516 folgte ein fünftes Viertel, so dass das Herzogtum die Viertel Judenburg, Enns- und Mürztal, Vorau, zwischen Mur und Drau (einschließlich des größten Teiles der Weststeiermark) sowie jenseits der Drau (Cillier Viertel) umfasste. An ihrer Spitze standen Hauptleute für das militärische Aufgebot und Viertelmeister zur Einhebung der Steuern. Verwaltungsreformen im 18. und 19. Jahrhundert Im Zuge der Verwaltungsreform unter Maria Theresia wurden 1748 in der Kreisgrenzen 1748–1848 und kirchliche Steiermark fünf Kreisämter einge- Einteilung um 1770. HISTOR. ATLAS D. STMK. richtet: Judenburg, Bruck, Graz (zuvor kurzfristig Hartberg), -

CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18

The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Diplomarbeit

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Das Nationalitätenproblem der Österreichisch- Ungarischen Monarchie und das Völkermanifest als letzter Rettungsversuch durch Kaiser Karl und Maximilian Hussarek“ Verfasserin Elisabeth Haberl Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, im Jänner 2011 Studienkennzahl lt.Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Hon.Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky 2 Das Nationalitätenproblem der Österreichisch- Ungarischen Monarchie und das Völkermanifest als letzter Rettungsversuch durch Kaiser Karl und Maximilian Hussarek Inhaltsverzeichnis 1.Vorwort ................................................................................................................. 5 2.Einleitung und Fragestellungen ............................................................................ 6 2.1.Militärische Probleme ..................................................................................... 6 2.2. Schwierigkeiten im Zivilleben ........................................................................ 7 2.3. Österreichische Politiker ............................................................................... 8 2.4. Fragestellungen ............................................................................................ 8 3. Das Nationalitätenproblem in der Habsburgermonarchie .................................... 9 3.1.Nationale Forderungen – Die „Deutschen“ in der -

Katalog Zur Ausstellung Österreichisches Staatsarchiv - Generaldirektion

Fotos und Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv Katalog zur Ausstellung Österreichisches Staatsarchiv - Generaldirektion Text: Robert Stach Layout & Grafi k: Sabine Gfrorner Wien 2010 Zum Geleit Wenige Politiker im Laufe der Geschichte haben das Bild Österreichs im In- und Ausland so geprägt wie Bruno Kreisky (1911-1990). Seine Karriere führte diesen Mann, in verschiedensten Positionen seinem Land dienend, fast bis in das höchste Amt des Staates, eine Funktion für die zu kandidieren er jedoch ablehnte. Verfolgt von der Politik der Dreißigerjahre, als Sozialist, als Jude, kehrte er aus dem schwedi- schen Exil ohne Ressentiments zurück und half von Anfang an die Verwaltung der Zweiten Republik aufzubauen. Schon dabei nützte er die im Ausland geknüpften Kontakte für seine Arbeit und diese Verbindungen trugen in der Folge nicht nur zur Hebung seines Ansehens bei, sondern auch Österreich partizipierte davon. Wie einer seiner Biographen mit Recht meinte, strahlte Bruno Kreisky Charisma und Spontane- ität aus, war abwägend und impulsiv. Wer jemals diesem Mann persönlich begegnete und es leben heute noch viele Menschen, denen er persönlich gegenübertrat, mit ihnen diskutierte oder sie auch nur ansprach, der wird noch heute von dieser Persönlichkeit beeindruckt sein. Natürlich war auch er geprägt von Herkunft, Erziehung und allen Eigenschaften, die einen Menschen im Laufe seines Lebens prägen, aber doch war er für Generationen „der Kreisky“, der an den Staatsvertragsverhandlungen ebenso formend mitwirkte, wie dann als Außenminister in der Südtirolfrage um letzten Endes 13 Jahre als Bundeskanzler zu wirken. Das Österreichische Staatsarchiv nimmt den 100. Geburtstag dieses Staatsmannes zum Anlass in einer umfassenden Foto- und Aktenausstellung nicht nur nostalgische Erinnerungen zu wecken, sondern vor allem der heutigen Jugend mit dem von Kreisky überlieferten Bonmot „Lernen Sie Geschichte...“ mehr als ein Zeitalter nahezubringen. -

The Last Prime Minister of Austria's Monarchy: Heinrich Lammasch on Democratization, Federalism and Peace

Humboldt Kolleg Hilton Garden Inn Hotel, Doamnei St. 12, Bucharest 18-22 November 2020 Global Challenges of the 21st Century 1) Technological development and human health/ quality of life 2) Climate change and environmental sustainability 3) Democracy and cohesion in Europe The Last Prime Minister of Austria’s Monarchy: Heinrich Lammasch on Democratization, Federalism and Peace The rule of law was shaken to the core during World War I; this left a deep memory of disappointment to all of those who believed in this legal principle. Similar things can be said about democracy. Political interest and military needs turned out to be by far more important than provisions by statutory and particularly constitutional law. As many other countries, Austria established a dictatorship. By the end of the war, it became clear that Austria would have to manage a delicate and complex political mission on many levels: it had to negotiate peace conditions with the Entente, caring that Austrian political interests might not be identical with those of its ally, the German Empire. Additionally, the transformation of the Austro-Hungarian Empire into a new political entity had to be negotiated with lots of interest groups. The latter mission can probably be summarized as the attempt of a democratization of a highly undemocratic and authoritarian system. It is interesting that particularly one person had finally to manage that transformation. It was the Viennese Law Professor Heinrich Lammasch. Lammasch was at that time a “World Authority on International Law” as the New York Times put it in its obituary when he died in January 1920. -

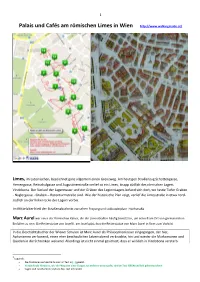

Palais Und Cafés Am Römischen Limes in Wien

1 Palais und Cafés am römischen Limes in Wien http://www.walkinginside.at/ 1 Limes, im Lateinischen, bezeichnet ganz allgemein einen Grenzweg. Am heutigen Straßenzug Schottengasse, Herrengasse, Reitschulgasse und Augustinerstraße verlief so ein Limes, knapp südlich des römischen Lagers Vindobona. Der Verlauf der Lagermauer und der Gräben des Legionslagers befand sich dort, wo heute Tiefer Graben - Naglergasse - Graben – Rotenturmstraße sind. Wie der historische Plan zeigt, verlief die Limesstraße in etwa nord- südlich an der linken Ecke des Lagers vorbei. Im Mittelalter hieß der Straßenabschnitt zwischen Freyung und Lobkowitzplatz Hochstraße. Marc Aurel war einer der Römischen Kaiser, die die Limesstraßen häufig benützten, um schnell am Ort von germanischen Einfällen zu sein. Die Reiterstatue von Josef II. am Josefsplatz hat die Reiterstatue von Marc Aurel in Rom zum Vorbild. In die Geschichtsbücher der Wiener Schulen ist Marc Aurel als Philosophenkaiser eingegangen, der hier, Aphorismen verfassend, einen eher beschaulichen Lebensabend verbrachte, hin und wieder die Markomanen und Quaden in die Schranken weisend. Allerdings ist nicht einmal gesichert, dass er wirklich in Vindobona verstarb. 1 Legende: Die Positionen auf der Karte sind im Text in [..] gesetzt. Verbindende Hinweise, wie der Weg von einer Etappe zur anderen weiter geht, sind im Text GRÜN und fett gekennzeichnet Sagen und Geschichteln sind um den Text umrandet. 2 http://www.wien.gv.at/archaeologie/projekte/legionslager.html Wienkarte 18.Jht., Westen ist oben! Man sieht deutlich den schnurgeraden Limesverlauf Hinweise auf den Limes findet man bei den Ausgrabungen am Michaelerplatz und im Innenhof der Stallburg. Dann gibt es noch, seit 2012, ein Restaurant namens Limes auf dem Platz an der Kreuzung der Stallburggasse mit der Bräunerstraße. -

Prof. Oppenheim and Prof. Lammasch

Washington University Law Review Volume 5 Issue 1 January 1920 Prof. Oppenheim and Prof. Lammasch Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview Part of the Legal Biography Commons Recommended Citation Prof. Oppenheim and Prof. Lammasch, 5 ST. LOUIS L. REV. 047 (1920). Available at: https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol5/iss1/6 This Miscellaneous is brought to you for free and open access by the Law School at Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in Washington University Law Review by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. NOTES PROF. OPPENHEIM AND PROF. LAMMASCH In the new epoch upon which international relations are entering the world can ill afford to lose the abilities and services of Prof. Lassa rrancis Lawrence Oppenheim and of Prof. Heinrich Lammasch, whose deaths have been recently announced. Both were international jurists and scholars of the highest type and both had achieved places of profound respect in the world of legal thought and action. Prof. Oppenheim was born in Germany in 1858. He held positions of academic distinction there and in Switzerland, during which time he was the author of a number of works on legal subjects. In 1895 he accetited the offer of the position of professor of International Law at the London School of Economics, took up his residence in England and became a British subject. In 1908, on the resignation of John Westlake, he was called to the Whewell Chair of International Law at Cambridge University, which he occupied at the time of his death, October 7, 1919. -

Alpen Und Donau-Reichsgaue

leensuVonatkKeikhIgaue Das Gesetz vom 14. April 1939, R. G.Bl. 1 S. 777, führt als neue Verwaltungseinheit die Reichsgaue ein, an deren spitze die Reichsstatthalter stehen. Die Reichsgaue, die vorläufig nur in der Ostmark, 1m Sudeten- rebiet und den neu angegliederten Gebieten im Osten des Reiches bestehen, stellen die Verwirklichung des Grundsatzes von der Einheit in der Verwaltung dar, wodurch eine straffe Verwaltungsführung am besten gewährleistet ist. Sie sind auch die Verkörperung der Einheit von Partei und staat, da sie mit den Gauen der NSDAR territorial übereinstimmen und der Reichsstatthalter zugleich auch Gauleiter ist. Mit der Bildung der Reichsgaue fiel das Land Osterteich mit seiner Landesregierung endgültig weg- Aus der Ostmark wurden sieben Reichsgaue gebildet: Wien, Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steier- mark und Tirol. Vorarlberg ist kein Reichsgau, bildet aber einen besonderen Verwaltungsbezirk und wird zusammen mit dem ReichsgauTirol verwaltet-. Jeder Reichsgau ist zugleich staatlicher Verwaltungsbezirk und selbstverwaltungsliorpeix Der an der Spitze stehende Reichsstatthalter führt nach fachlichen Weisungen der Reichsminister die staatliche Verwaltung und unter Aufsicht des Reichsmjnisters des lnnern die Selbstverwaltung in seinem Reichsgau; sein allgemeiner Vertreter in der staatlichen Verwaltung ist der Regierungspråisident, in der selbstverwaltung der Gauhauptmann. Der Reichsstatthalter ist jedoch nicht nur Beherdenleiter seiner eigenen Behörde, sondern auch Chef der ein- und angegliederten Sonder- verwaltungen und hat auch ein Informatious-, Initiativ- und Anweisungsrecht gegenüber den anderen nicht angeglie- derten Sonderverwaltungen und gegenüber allen öffentlich-rechtlichen Korporsehaften in seinem Reichsgau. Die Behörde des Itcichsstatthalters gliedert sieh in den Reichsgauen (mit Ausnahme von Wien) wie folgt: l. Abteilung für allgemeine und innere Verwaltung; Il. Abteilung für Erziehung, -Volksbild1mg, Kultur-— und Gemeinschaftspflegez Ill. -

From the First World War to the Anschluss Bruce F

Austro-American Relations: From the First World War to the Anschluss Bruce F. Pauley NOTE: Prof. Pauley prepared this manuscript for his lecture of the same title at the Amerika Haus in Vienna on June 8, 2018. The spoken word of his remarks departed substantially from this manuscript. On the eve of the First World War, Americans were not well informed about European politics, especially outside the East Coast, and most especially regarding the Habsburg Monarchy. Merely one percent of Britons and Americans combined had visited the Monarchy in the early twentieth century, Mark Twain being a very notable exception. Both Americans and Europeans also had a poor grasp of history, especially with regard to the Balkan Peninsula on the eve of what came to be called the Great War. Those people who did have some knowledge of history thanks to their classical educations knew more about the Peloponnesian War of the fifth century BC than they did about the Balkan Wars of 1912-13. The First World War was probably the biggest catastrophe of the twentieth century because its outcome in many ways helped lead to the Second World War and the Holocaust a generation later. Its overall impact was certainly greater than the breakup of the Soviet Union, which was far narrower in scope both geographically and politically. The great tragedy is that the war was far from inevitable. War certainly seemed far less likely in June 1914 than it had during the crisis regarding Bosnia-Hercegovina in 1908. Peace movements were growing in 1914, and colonial and naval rivalries were far less acute in 1914 than they had been earlier.