Guide De Découverte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ASPECTS of Tile MONASTIC PATRONAGE of Tile ENGLISH

ASPECTS OF TIlE MONASTIC PATRONAGE OF TIlE ENGLISH AND FRENCH ROYAL HOUSES, c. 1130-1270 by Elizabeth M. Hallani VC i% % Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, in History presented at the University of London. 1976. / •1 ii SUMMARY This study takes as its theme the relationship of the English and French kings and the religious orders, £.1130-1270, Patronage in general is a field relatively neglected in the rich literature on the monastic life, and royal patronage has never before been traced over a broad period for both France and England. The chief concern here is with royal favour shown towards the various orders of monks and friars, in the foundations and donations made by the kings. This is put in the context of monastic patronage set in a wider field, and of the charters and pensions which are part of its formaL expression. The monastic foundations and the general pattern of royal donations to different orders are discussed in some detail in the core of the work; the material is divided roughly according to the reigns of the kings. Evidence from chronicles and the physical remains of buildings is drawn upon as well as collections of charters and royal financial documents. The personalities and attitudes of the monarchs towards the religious hierarchy, the way in which monastic patronage reflects their political interests, and the contrasts between English and French patterns of patronage are all analysed, and the development of the royal monastic mausoleum in Western Europe is discussed as a special case of monastic patronage. A comparison is attempted of royal and non-royal foundations based on a statistical analysis. -

AC-Overzicht

Die Kartause Buxheim (Photo: Juan Mayo Escudero) Kartäuserleben in der Reichskartause Buxheim 1402-1812 Observanz und Bibliothek von James Hogg A Medieval Bestseller in Translation: Ludolph of Saxony's Vita Christi by James Hogg Petrarch's Humanist Writing and Carthusian Monasticism: The Secret Language of the Se"zf, Medieval Churclt History Studies 26 by Demetrio S. Yocum (reviewed by James Hogg) Tombel de Chartrose, critica! edition by Audrey Sulpice, s : lassiques Français du Moyen Age 173 (reviewed by James Hogg) Kartause Buxheim (Photo: Juan Mayo Escudéro) 116 Catalogue of the Analecta Cartusiana 1970-2014 1 ·- .... :312 j .RG-Antw. 'ZJ\ /-6 1.__ ) L.., , y ANALECTA CARTUSIANA EDITORS: James Hogg, Sylvain Excoffon, Alain Girard, Daniel Le Blévec 312 Kartäuserleben in der Reichskartause Buxheim 1402-1812 Observanz und Bibliothek von James Hogg Die Kartause Buxheim (Photo Juan Mayo Escudero) A Medieval Bestseller in Translation: Ludolph of Saxony's Vita Christi by James Hogg Petrarch's Humanist Writing and Cartliusian Monasticism: The Secret Language of the Self, Medieval Churclt History Studies 26 by Demetrio S. Yocum (reviewed by James Hogg) Tombel de Chartrose, critica! edition by Audrey Sulpice, Classiques Français du M oyen Age 173 (reviewed by James Hogg) Catalogue of the Analecta Cartusiana 1970-2014 2015 FB ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK UNIVERSITÄT SALZBURG, UNIPARK ERZABT KLOTZSTRASSE 1 A-5020 SALZBURG AUSTRIA Kartause Buxheim: Chorgestühl (Photo: Juan Mayo Escudero) 1111111111111111~11111~l1il11111I1]~1111111111111 ii iii Assistants to the Editors in Salzburg: Pierre-Aelred Henel & Andreas Schachermayr CONTENTS Kartäuserleben in der Reichskartause Buxheim 1402-1812 ISBN: 978-3-902895-65-3 Observanz und Bibliothek von James Hogg A Medieval Bestseller in Translation: Ludolph of Saxony's Vita Christi by James Hogg 36 Petrarch's Humanist Writing and Carthusian Monasticism: The Secret Language of the Self, Medieval Churcli History Studies 26 by Demetrio S. -

Chartreuse Du Liget Benoît Fougeirol BENOÎT FOUGEIROL (1962) Est Photographe « LIVRE DES PLENTES » (2020) Et Artiste, Il Vit Et Travaille À Paris

Chartreuse du Liget Benoît Fougeirol BENOÎT FOUGEIROL (1962) est photographe « LIVRE DES PLENTES » (2020) et artiste, il vit et travaille à Paris. Depuis plusieurs années, il arpente les territoires BENOÎT FOUGEIROL incertains de la périphérie dans une approche à la fois topographique et poétique. Exposition du 19 mai au 19 septembre 2021 à Il a ainsi publié en 2010 « Autour / Around » aux éditions vmcf puis en 2013 la Chartreuse du Liget. « Botanic » aux éditions Temple. Récemment son travail s’est concentré sur les zones urbaines dites #habiterlelieu « sensibles ». Il a entrepris un inventaire méthodique des lieux et des paysages que Commissariat artistique : Anne-Laure Chamboissier proposent ces territoires recouverts par des — www.champrojects.com clichés que leur réalité déborde ou récuse. Le projet (Zus) a été publié en 2017 sous Curieusement, personne ne s’est choqué de la forme d’un livre d’artiste aux éditions X l’invraisemblance qu’il y a à supposer que l’on Artist’s Books, et récompensé par le prix ait soudain élevé la première mauvaise herbe MAD ADAGP en 2018. Il enseigne à l’École venue au rang de motif artistique Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, à Rennes. - Aloïs Riegl - Pour les moines Chartreux « habiter » « Habiter le lieu » signifiait d’abord s’approprier un territoire, le délimiter et le gérer pour qu’il devienne Réunis par Anne-Laure Chamboissier, leur espace de vie, capable d’apporter commissaire artistique, une dizaine l’isolement nécessaire pour se consacrer d’artistes, ont été invités à habiter des lieux* à la foi mais aussi de pouvoir répondre en Touraine du printemps à l’automne aux besoins de subsistance propres à un 2021 à la suite d’une résidence de création. -

Fichier National Des Sites Classés

Ministère de la transition écologique et solidaire FICHIER NATIONAL DES SITES CLASSES ( mise à jour 29 décembre 2019) superficie (ha) A : arrêté Région dep commune nom DNP critère date territoire dpm total D : décret La tourbière de Malebronde située à Brenod, parcelle 9 Auvergne-Rhône- 1 Brenod TC A 30 avril 1934 0,2 0,2 Alpes section B Auvergne-Rhône- Alpes 1 Chaley La cascade de Charabotte, à Chaley A A 14 juin 1909 0,24 0,24 Auvergne-Rhône- Alpes 1 Charix Cascade du Moulin de Charix A A 14 juin 1909 0 0 L'ensemble formé par le lac Genin et ses abords situés Auvergne-Rhône- Alpes 1 Charix, Échallon, Oyonnax sur le territoire des communes de Charix, Échallon et TC A 1 mars 1935 50 50 Oyonnax Extension du site du Défilé de Fort l'Écluse sur les communes de Collonges et de Léaz (ne remplaçant pas Auvergne-Rhône- 1 Collonges, Léaz P D 19 mai 1992 1844 1844 Alpes l'arrêté du 6 novembre 1946 que pour la partie concernant la commune de Chevrier en Haute-Savoie) Auvergne-Rhône- Alpes 1 Corveissiat La grotte de Corveissiat A A 8 juin 1909 0 0 Auvergne-Rhône- Alpes 1 Courmangoux, Pressiat Le Mont Myon et ses abords à Courmangoux et Pressiat P A 10 avril 1946 46 46 La Pierre des Marais sur la commune de Divonne-les- Auvergne-Rhône- 1 Divonne-les-Bains A A 14 juin 1909 Alpes Bains L'ensemble formé sur la commune de Fareins par le site Auvergne-Rhône- 1 Fareins P D 1 mars 1982 78,49 78,49 Alpes des abords du château de Fléchères Fareins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy, Messimy-sur-Saône, L'ensemble dit "Val de Saône" parmi les sites des Auvergne-Rhône- -

Hallamaspectsof1976 Vol2.Pdf (11.07Mb)

215 Chapter V LOUIS VI I LOIJIS IX, BLANCHE OF CASTILE AND THE RELIGIOUS ORDERS 1. Louis VIII and the Monastic Orders With the advent of Louis VIII (1223-6) to the French throne the chroniclers declared in a grandiose way that the crown was reverting to the Carolingian line, for the King's mother, Philip-Augustus' first wife, Isabelle de Hainault, was descended from the counts of Namur who were linked with the Carolingians. Glues de Paris wrote a poem addressed to Louis suggesting that he should take Charlemagne, his ancestor, as his model.1 Despite his lineage, however, Louis was not an impressive figure. The I chronicler of Tours describes him as small and pale but very much the lettered man, and Rigord dedicated his Gesta Philippi Augusti, William the Breton his 2 Philippide to him because of his love of learning. Matthew Paris commented that he resembled his father very little. 3 Probably this was because he appeared somewhat more pious, and with a far greater interest in spiritual affairs. k Yet in many ways his short reign marked a continuation of Philip's policies, and this is true of his relationship with the church. He had a firm grip on the political realities of the situation. Bishops and abbots continued to act as royal councillors and to co-operate with the crown - it was only with the Norman clergy that the king quarrelled over the issue of military service.5 I L.VIII, pp . l2-l 3; M.L.Colker, 'The Karolinus of Egidius Parisiensis', Traditio, 1973, pp.199-325, eap. -

Fonds Thomas

CONSEIL GÉNÉRAL D ' I N D R E - E T - L O I R E FONDS THOMAS Fours à chaux, tuileries et briqueteries en Indre-et-Loire RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SOUS -SÉRIE 97 J A RCHIVES DÉPARTEMENTALES TOURS 2007 Illustration de couverture : Four à chaux de Saint-Symphorien-des-Ponceaux par Hommes Archives départementales d’Indre-et-Loire, carte postale, 10 Fi 13 /2 CONSEIL GÉNÉRAL D ' I N D R E - E T - L O I R E Répertoire numérique de la sous-série 97 J – Fonds Thomas F OURS À CHAUX , TUILERIES ET BRIQUETERIES EN I N D R E - E T -L O I R E par Adeline MONNIER , diplômée de l’Université d’Angers suivi et coordonné par Régine MALVEAU , chargée d’études documentaires sous la direction de Luc FORLIVESI conservateur en chef du patrimoine directeur des Archives départementales d’Indre-et-Loire A RCHIVES DÉPARTEMENTALES Tours 2007 I NTRODUCTION Dates extrêmes : Ce fonds résulte d’une enquête menée entre 1995 et 2002. Il concerne les fours à chaux, les tuileries et les briqueteries en Indre-et-Loire du XIV e au XX e siècles. Importance matérielle : L’ensemble représente 30 articles, soit 0,90 mètres linéaires. Modalités d’entrée : Ce fonds a été donné aux Archives départementales d’Indre-et-Loire par Jacques Thomas. Les premiers dossiers sont entrés en 1998. Conditions d’accès : Accès libre. Ce travail est consultable sur la base de données Mérimée du ministère de la Culture. Conditions de reproduction : Reproduction libre sous réserve du respect du règlement de la salle de lecture. -

Registres Des Ordonnances : Lettres Patentes, Édits Et Déclarations Du Roi Enregistrés Au Parlement De Paris Sous Le Règne De Louis XIII (1610-1643)

Registres des ordonnances : lettres patentes, édits et déclarations du roi enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Louis XIII (1610-1643) Inventaire analytique des articles X/1a/8646 (derniers feuillets)-X/1a/8654 Département du Moyen Age et de l'Ancien Régime. Notices rédigées par Gérard Jubert et Bernard Giraudeau, revues et indexées par Michel Ollion. 1re édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2018 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053944 Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence X/1a/8646-X/1a/8654 Niveau de description groupe de documents Intitulé Registres des ordonnances : lettres patentes, édits, déclarations et autres actes royaux enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Louis XIII. Date(s) extrême(s) 14 mai 1610-14 mai 1643 Importance matérielle et support 9 registres Localisation physique Paris Conditions d'accès Communicable sous forme de microfilms. Conditions d'utilisation Réutilisation autorisée, soumise au respect des droits moraux des Archives nationales. DESCRIPTION Présentation du contenu Limites chronologiques Sont ici décrits 2818 actes (actes royaux et annexes regroupés en 2333 notices) enregistrés sous le règne de Louis XIII, c’est-à-dire à l’intérieur de la période chronologique qui va du 14 mai 1610 au 14 mai 1643. Les neuf registres qui les contiennent font partie de la série dite « Registres des ordonnances », produite depuis le XIVe siècle par le processus de publication et d’enregistrement des actes royaux. -

Chemillé-Sur-Indrois

FICHE RANDO } CHEMILLÉ-SUR-INDROIS } CIRCUIT DE 13 km INFORMATIONS PRATIQUES POUR VOUS ACCUEILLIR OFFICE DE TOURISME 43, Grande Rue - 37460 Montrésor 02.47.92.70.71 [email protected] www.tourisme-valdindrois-montresor.com Communauté de Communes de Montrésor 1, rue de la Couteauderie - 37460 Montrésor - 02 47 91 12 00 BASE DE LOISIRS, PLAN D’EAU 02 47 92 77 83 TÉLÉPHONE DES URGENCES 112 PHONE EMERGENCY 112 Code du randonneur : « Aime et respecte la nature. Écoute-la, ne la souille pas, ne la détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne piétine ni culture, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y allume aucun feu. HÉBERGEMENTS : N’effraie pas les animaux. Liste à l’Office de Tourisme Le nom de Chemillé est probablement issu de «Camiliacus», villa romaine d’un cer- Ne néglige pas les contacts humains. 02 47 92 70 71 tain Camilius, jeune homme de condition noble qui assistait le prêtre dans ses sa- Respecte et connais Camping et village de chalets crifices. Le plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois (35 hectares) est équipé d’une base «Les coteaux du Lac» : 02 47 92 77 83 de loisirs : pêche, baignade surveillée en saison estivale, promenade de santé, jeux ce monde rural qui t’accueille » d’enfants, mini golf, etc… Un camping borde la rive. Brasserie et restaurant s’y sont Sentier agréé par le Comité Départemental installés. Un village de chalets de vacances a été construit dans la verdure dominant de Randonnée Pédestre (C.D.R.P.37) le lac. -

Download a Guide to 6 Destinations

The Most Beautiful The verdict of the Quality Villages of France Commission The finished evaluation report is put before the Quality Commission, which alone has the power to make decisions on Inside story Three steps to whether a village should be accepted (an The association of Les Plus Beaux outcome requiring a two-thirds majority Villages de France® was founded in the becoming one in the vote). About ten candidates apply early summer of 1981 when one man each year, and about 20% of applications encountered a certain book. That man of The Most are successful. The approved villages was Charles Ceyrac, mayor of the village are also subject to regular re-evaluation of Collonges-la-Rouge in Corrèze, and Beautiful Villages in order to guarantee each visitor an the book was Les Plus Beaux Villages outstanding experience. The Most Beautiful Villages of France of Villages Beautiful Most The de France, published by Sélection du of France Reader’s Digest. This book gave Ceyrac the idea of harnessing people’s energy Three preliminary criteria A concept that and passion to protect and promote the In the first instance, the village looking exceptional heritage of France’s most to join the association must submit an has traveled beautiful villages. Sixty-six mayors signed application showing that it meets the up to Charles Ceyrac’s initiative, which following criteria: the globe was made official on March 6, 1982 at • a total population (whether village Interest in preserving and enhancing rural Salers in Cantal, France. or hamlet) of no more than 2,000 -

Abbayes Et Couvents D'origine Médiévale

ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE III LES DYNAMIQUES DE L’OCCUPATION DU SOL Croire, prier, assister ___________________________________________________________________________________________ $EED\HVHWFRXYHQWVG¶RULJLQHPpGLpYDOH ___________________________________________________________________________________________ Élisabeth Lorans 8QLYHUVLWpGH7RXUV805&,7(5(6/$7 En Touraine, les monastères et leurs dépendances (Q¿Q VHSW IRQGDWLRQV YRLHQW OH MRXU HQWUH OD ¿Q GX ont beaucoup souffert des destructions post- eVHWOHVDQQpHV%RXUJXHLOTXLDSSDUWHQDLWDX révolutionnaires et peu d’entre eux offrent encore une GLRFqVH G¶$QJHUV 3UHXLOO\ %HDXPRQW emprise topographique bien lisible et des bâtiments OqV7RXUV DEED\H IpPLQLQH %HDXOLHXOqV bien préservés. /RFKHV pWDEOLSDUOHFRPWHG¶$QMRX)RXOTXH 1HUUDIDFHjVRQFKkWHDX1R\HUV SXLV6HXLOO\ On peut distinguer deux grandes familles de monastères G¶DERUG VLPSOH SULHXUp HQ¿Q 7XUSHQD\ HQ d’origine médiévale : les abbayes bénédictines et les IRUrWGH&KLQRQ PDLVRQVGHVRUGUHVIRQGpVDX[eHWe s. (VAUCHEZ, CABY 2003). /¶pPHUJHQFHGHVRUGUHVQRXYHDX[DX[e et 13e s. FDUWH /HVYDJXHVGHIRQGDWLRQGHVDEED\HVEpQpGLFWLQHV La réforme conduite par Citeaux pour un retour à la Ces établissements ont été créés en trois périodes règle bénédictine stricte se traduit en Touraine par quatre fondations dans des lieux reculés favorables au distinctes (CHEVALIER FDUWH '¶DERUG les premiers siècles de la christianisation voient ³GpVHUW´PRQDVWLTXH)RQWDLQHOHV%ODQFKHV la fondation d’un grand nombre de communautés %DXJHUDLV YHUV 0RQFp DEED\H -

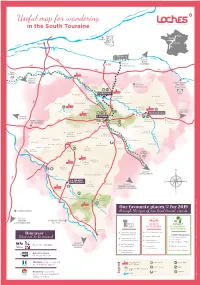

Useful Map for Wandering

Useful map for wandering in the South Touraine la Loire AMBOISE A85 TOURS la Loire A1O le Cher D943 le Cher Towards BLOIS BLÉRÉ Château CHAMBORD A85 de Chenonceau A85 A85 l’Indre “Indre by Bike” Cormery Towards AZAY-LE- RIDEAU D31 SAINT-AIGNAN Château SUR CHER Reignac de Montpoupon Beauval Zoo sur-Indre Loire by Bike CHÉDIGNY Le Liège Tauxigny Azay- Orbigny D943 sur- Saint-Quentin- Indre sur-Indrois A1O Saint-Bauld Louans D31 Genillé Beaumont- Chambourg- Village sur-Indre 5 Chemillé Le Louroux Dolus-le-sec sur-Indrois i Towards 10 12 MONTRÉSOR VALENÇAY Ferrière-sur- 1 2 Towards LOCHES Manthelan Chanceaux- Beaulieu CHINON près-Loches 9 D76O Villeloin- 3 SAINTE-MAURE D76O i Beaulieu- 13 Coulangé Nouans- DE TOURAINE 4 6 lès-loches les-Fontaines Bossée Sennevières Perrusson Mouzay D31 Loché- La Chapelle- Vou sur-Indrois l’Indrois Blanche- Saint-Jean Saint-Martin Saint-Germain D943 Sepmes Varennes Bournan Saint-Hippolyte Ciran Verneuil- Draché sur-Indre l’Indre Villedômain Civray-sur-Esves Ligueil Saint-Senoch Marcé-sur-Esves Esves-le Bridoré La Celle- moutier Saint-avant Cussay “Indre by Bike” D75O D31 Betz-le- 11 Ferrière- Château Larçon Descartes Paulmy Saint- Neuilly-le- Flovier i Brignon N 8 Towards D6O La Celle-Guénand CHÂTEAUROUX Abilly D41 A1O LE GRAND PRESSIGNY O E Le Petit Charnizay Towards Pressigny REGIONAL NATURAL i PARK OF THE BRENNE La Guerche la Claise la Creuse S Barrou 7 Chaumussay Preuilly- sur-Claise Chambon Bossay- sur-Claise Boussay Our favourite places for 2019 CHATELLERAULT through the eyes of our local tourist experts -

Répertoire Numérique De La Sous-Série 2 C

C ONSEIL GENERAL D'INDRE- ET-LOIRE Répertoire numérique de la sous-série 2 C CONTROLE DES ACTES DES NOTAIRES ET SOUS SEING PRIVE, INSINUATION, CENTIEME DENIER ET DROITS JOINTS (XVIIe – XVIIIe siècles) Établi par Monique FOURNIER, rédactrice Coordonné par Isabelle GIRARD, attachée de conservation du patrimoine sous la direction de Luc FORLIVESI conservateur en chef du patrimoine directeur des Archives départementales d'Indre-et-Loire publié avec le visa du Ministère de la Culture, Direction des Archives de France A RCHIVES DEPARTEMENTALES T OURS 2006 © Direction des Archives départementales d'Indre-et-Loire Reproduction, traduction, reprise entière ou partielle de cette publication ne peuvent être réalisées, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'éditeur Préface Contrairement à une opinion assez répandue, les archives ne sont pas organiquement produites pour écrire l’Histoire. Ces registres aux couvertures jaunies témoignent de l’activité humaine à une époque donnée. Dans des bureaux, des maisons, des études notariales, des hommes ont couché sur le papier par obligation des milliers d’actes. Ils ont appliqué le droit en vigueur, respecté la législation, confirmé des privilèges, validé une transaction, un marché ou encore un bail ; ils ont inventorié les biens d’un défunt ou géré les dettes d’un mineur… En un mot, ils ont laissé des traces réglementaires. A travers les outils de contrôle des actes, le roi a exercé par l’intermédiaire de ses intendants, officiers et fermiers généraux son pouvoir judiciaire et son pouvoir fiscal. Et le produit des multiples taxes créées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle a bien servi à la royauté impécunieuse.