Cenni Storici Sulla Val Di Ledro

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Libretto ESCURSIONISTICA.Indd

Valle di Ledro SSENTIERIENTIERI CAI-SATCAI-SAT WWANDERWEGEANDERWEGE - HIKINGHIKING PPATHSATHS 440202 ““SENTERSENTER DDEE VVALAL SORDA”SORDA” S.M. Pastorìa in Val Concèi 855 Ú 0.25 Val Sorda (area sosta) 939 0.30 1.00 Bivio strada Malga-Bocca di Tràt 1510 1.40 0.05 Bocca di Tràt (b. 403-413-420) 1581 0.10 0.35 Malga Dosso dei Fiori 1355 0.20 0.50 Malga Pranzo 1050 0.30 0.50 Parisi (Campi) 745 0.35 0.40 Pinza 505 0.30 0.15 Bivio 418 - Sentiero Crazidei 470 0.10 0.05 Ruderi S. Giovanni 450 0.05 0.30 S. Maria Maddalena 250 0.20 0.15 pr. Bastione - bivio 404 (Riva) 200 0.10 Ò 5.00 5.30 Lungo itinerario fra la Val Concèi e Riva del Garda attraverso la Bocca di Tràt, normalmente percorso nei singoli tratti degli opposti versanti. Dai prati di Pastoria, allo sbocco della Val Sorda, per strada sterrata si percorre l’ameno fondovalle pianeggiante fi no ad una radura (area di sosta attrezzata) dove termina la strada. Per ripido ma buon sentiero si sale lungo la direzione orografi ca della valle fra boschi misti fi n quasi alla testata dove si piega verso sud fi no ad incontrare la stradina che collega Malga Tràt alla Bocca di Tràt. This is a long itinerary between the Val Concèi and Riva del Garda through Bocca di Tràt. From the fi elds in Pastoria to the mouth of the Valsorda, you walk along an untracked road on the pleasant valley bottom, until you reach a clearing (picnic area) where the road fi nishes. -

Anbasciata D'italia a Praga

Regione Autonoma Trentino Alto Adige-SiidTirol Anbasciata d'Italia a Praga I I,{UMERI DELTESODO poeTy IBvUATEL vysrEHovAI,{YcH z LEDRET{sKEHI uooti . esuli ospitati in Boemia e Moravia . vystihovalci, kteii hili v eechdch n.3335 . esuli ospitati in Austria . vystihovalci, ktei{ hili v Rakousku n. 624 . esuli morti in esilio . vystdhoyalci, kteff zemieli v exilu n. 405 . flati in esilio . flafoZefl{ v exilu n. 107 . soldati morti o dispersi alfronte . vojd.ci, kteii zemieli nebo zmizelibeze n. 103 stopy nafrontE VENERDIZ2 MAGGIO 2015 lnaugurazione della mostra " Boemia mia " presso la sede dell'lstitLrto Italjano di Cultura, Vla5sk6 34, Ptaha 1, accompagnata dal gruppo nrusicale Bohrnische Judicarien e dal quintetto dell'olchestra della Guardia del castello di Praga e della Polizia della Repubblica Ceca Vin d'honneul'con Vini Trentini SABATO 23 MAGGIO 2015 ore 9.30 Celimonia nel cimiteto di Doksy sulla torrba dei Ledrensi ore 1 1.45 Rakovnik: cerimonia nel cirnitero del paese di Pano5i Ujezd sulla tonrba dei ore 15.30 Cerirnonia nel cimitero di BuStdhrad sulla tomba dei Ledrensi ore 17.45 Celimonia nel cimitero di Chydava surlla tomba dei Ledrensi ore I 8.30 Concerto del grr-rppo musicale Bohrnische Judicarien al teatro di Chyiiava DOMENICA 24MAGGIO 2OI5 ole 9.00 S. Messa al Santuario di Svatd Hola ( Piiblam ) a ricordo dei Trentini morti in Boemia durante I'esodo in Boemia e Moravia. A seguire colnlremorazione presso il monumento dei Ledrensi con posa di una targa a ricoldo del centenario della partenza e deposizione della corona di flori. ore I 1.00 Nel giardino del Santuario: cotrcerto del gruppo musicale Bohrnische Judicarien ore 15.00 Cerirnonia al cimitelo di Nov! Knin sr-rlla tomba dei Ledrensi . -

Costituzione Della Consulta Per L’A.S

REPUBBLICA PROVINCIA AUTONOMA ITALIANA DI TRENTO ______________________________________________________________________________________________________________________________ _____ ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO Via G. Falcone e P. Borsellino, 2 - fraz.Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - Fax 0464/592819 - CF: 93010430226 [email protected] – [email protected] – www.icvallediledro.it icvl_tn /2020/PM/rr Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 art .20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Ai responsabili delle alunne e degli alunni IC VALLE DI LEDRO Oggetto: costituzione della Consulta per l’a.s. 2020-2021 Con la presente, in applicazione dell’art. 19 dello Statuto dell’IC Valle di Ledro e in seguito all’elezione dei rappresentati dei genitori nei diversi Consigli di Classe, comunico che la Consulta dei genitori per l’a.s. 2020-2021 risulta così costituita: Consulta dei genitori Consiglio dell’Istituzione Rappresentanti dei Calzà Cesare, Cis Andrea, Degara Nicola, Niccolini Laura (surroga per cessazione genitori di 3 membri della componente genitori). SSPG “G. Garibaldi” cl. I A Bastianelli Michela Neculai Lidia Mihaela cl. I B Chryk Anna Zofia Risatti Laura cl. I C Giannini Monica Sartori Giordano cl. II A Niccolini Laura cl. II B - - - cl. II C Trentini Loris Vescovi Silvia cl. III A Marrone Silvia Mora Enrico cl. III B Myftari Ermira Zecchini Ileana cl. III C Fedrigotti Anna Sabino Paola Tolotti Sara SP “O. Ferrari” di Enguiso - Concei cl. I Testa Cecilia Trentini Mariateresa cl. II Bertolotti Marco Penner Steve cl. -

Piano Regolatore Molina Di Ledro

PIANO REGOLATORE MOLINA DI LEDRO VARIANTE N. 1/2013 CON ADEGUAMENTO NORMATIVO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI II ADOZIONE 2013 1 PREMESSA Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 di data 17 luglio 2009, l’allora Comune di Molina di Ledro ha adottato, in via preliminare, la variante in esame al piano regolatore in vigore. Della delibera commissariale di prima adozione n. 1 di data 17 luglio 2009 in conformità a quanto previsto degli art. 40, 41 e 42 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. (art. 31 - 33 l.p. 4.03.2008 n.1) si è provveduto al periodo di esposizione al pubblico con avviso pubblicato sul B.U.R. n. 31/III del 7 agosto 2009. La partecipazione dei cittadini al procedimento di variante del PRG ha prodotto complessivamente n 68 osservazioni, di cui n. 62 presentate entro i termini di legge e n. 6 pervenute successivamente. Nel procedere alla seconda adozione della Variante al PRG dell’ ex comune di Molina di Ledro si valutano e si motivano le osservazioni della Commissione urbanistica Provinciale e le osservazioni dei cittadini. OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL P.R.G. L’allora Amministrazione Comunale di Molina di Ledro ha inteso procedere ad una variante del Piano Regolatore Generale Intercomunale (P.R.G.I.), riguardante il territorio di Molina di Ledro secondo gli obiettivi esposti nella relazione illustrativa con la finalità di razionalizzare e rendere più coerente la gestione del PRG alla pianificazione Provinciale e per rispondere ad alcune esigenze emerse. La variante in esame recepisce la nuova normativa in materia di distanze prevista dal Piano Urbanistico Provinciale, inoltre, pur non stravolgendo la pianificazione in vigore ha interessato tutti i comparti pianificatori, anche se con gradi diversi. -

B214 Pieve Di Bono-Storo-Bezzecca-Pregasina-Riva

1/2 Servizio Extraurbano Orario in vigore dal 12/09/2019 al 26/06/2020 B214 Pieve di Bono-Storo-Bezzecca-Pregasina-Riva Frequenza Note di corsa Servizio Percorso di Ritorno 125 25 25 27 27 582 582 27 29 31 615 49 35 PIEVE DI BONO Part. 5.16 6.12 6.12 Cologna di P.Bono ↓ 5.18 6.14 6.14 Cimego ↓ 5.22 6.18 6.18 CONDINO ↓ 5.27 6.23 6.23 BAITONI Part. 5.15 - 6.05 6.20 - - Ponte Caffaro Bivio ↓ 5.20 - 6.10 6.25 - - LODRONE ↓ 5.21 - 6.11 6.26 - - Darzo ↓ 5.23 - 6.13 6.28 - - Casa Rossa ↓ 5.25 - 6.15 6.30 - - Casa Rossa (Bar Ristoro) Arr. - - 6.30 - - Casa Rossa(dif.Bar Ristoro) ↓ 5.33 - 6.30 6.30 STORO Arr. 5.37 6.18 6.33 6.33 STORO Part. 5.37 6.18 6.33 6.33 Tremalzo bivio ↓ 5.50 6.31 6.46 6.46 Ampola ↓ 5.52 6.33 6.48 6.48 TIARNO DI SOPRA Arr. 5.55 6.36 - - TIARNO DI SOPRA Part. 5.55 5.55 6.36 - - 6.36 8.03 9.31 12.50 Tiarno di Sotto ↓ 5.59 5.59 6.40 - - 6.40 8.07 9.35 12.54 Lenzumo ↓ 6.11 6.11 6.53 - - 6.53 - 9.48 - Enguiso ↓ 6.12 6.12 6.54 - - 6.54 - 9.49 - Locca ↓ 6.14 6.14 6.56 - - 6.56 - 9.51 - BEZZECCA (Scuole) ↓ 6.17 6.17 6.59 6.59 6.59 - 8.13 9.54 13.00 PIEVE DI LEDRO ↓ 6.20 6.20 7.02 7.02 7.02 7.02 8.16 9.57 13.03 Mezzolago ↓ 6.23 6.23 7.05 7.05 7.05 7.05 8.19 10.00 13.06 Molina di Ledro ↓ 6.27 6.27 7.10 - - 7.10 8.24 10.05 13.11 Barcesino ↓ 6.29 6.29 7.12 - 7.12 7.12 8.26 10.07 13.13 Pre' ↓ 6.33 6.33 7.16 - 7.16 7.16 8.30 10.11 13.17 Biacesa ↓ 6.36 6.36 7.19 - - 7.19 8.33 10.14 13.20 PREGASINA Part. -

Comune Di Ledro

COMUNITAS LEUDRI PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LEDRO N. 14 - Novembre 2009 COMUNE DI LEDRO Anno VIII - N. 14 - Novembre 2009 - Pubblicazione quadrimestrale • Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - CNS Trento • Taxe Percue 2 SOMMaRIO Viatico per la Comunitas Leudri 3 Addio Unione, benvenuto Comune di Ledro 3 COMUNITAS LEUDRI Il gemellaggio: una realtà in cui continuare a credere 5 PERIODICO D’informazione DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA valle DI Ledro Amministrazione dell’Unione N. 14 - Novembre 2009 Il Servizio Intercomunale di Polizia Locale 6 Elezioni degli amministratori del Comune di Ledro 8 Reg. Trib. Rovereto n. 243 del 09/04/02 mod. 26/04/07 Proprietario: Unione dei Comuni Valle di Ledro Dislocazione nuovi uffici del Comune di Ledro 10 Redazione: Piazza Garibaldi, 1 - 38060 BEZZECCA (TN) Stampa Grafica 5 snc - 38062 ARCO (TN) Aggiornamento documenti nel nuovo Comune 11 Opere pubbbliche 2009 16 Comitato di Redazione Inserto Graziano Riccadonna La nuova toponomastica “boema” 23 Direttore Responsabile e Redattore Giuliano Pellegrini Cultura dell’Unione Presidente dell’Unione La biblioteca della Valle di Ledro 31 Maurizio Mazzola Assessore alla cultura dell’Unione Le palafitte nel cassetto dei ricordi 36 Pia Oradini Lettera aperta agli Amministratori 38 Ottorino Morandi in rappresentanza delle minoranze “Kawai a Ledro 2009”: grande successo 39 del Consiglio dell’Unione “Il colore svanito”: la solidarietà si fonde nell’arte 41 Settimo Salvi Assess. cultura comune di Tiarno di Sotto Santo Stefano in Colle a Bezzecca 43 Patrizia Dal Bosco Gemellaggio con Malta 44 Assess. cultura comune di Pieve di Ledro Socialità e sport nell’Unione Massimiliano Tiboni Assess. -

Gli Antichi Romani in Valle Di Ledro

CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitato Provinciale di Parma P.le Matteotti,9 – 43125 PARMA – Telefono 0521.281226-289870 – Fax 0521.236626 http://www.csiparma.it - E-mail: [email protected] 19 MAGGIO 2019 GLI ANTICHI ROMANI IN VALLE DI LEDRO La Val di Ledro è una valle del Trentino sud-occidentale che prende il nome probabilmente dai suoi antichi abitanti, chiamati Leutrenses dai Romani. Le palafitte del lago di Ledro testi- moniano una forte pre- senza umana in valle già nel tardo neolitico eneoli- tico. Queste furono sco- perte nell'autunno del 1929, quando il livello del lago fu abbassato per i lavori di presa della centrale idroelettrica in costruzione a Riva del Garda. Emersero oltre 10mila pali, attestando una delle più grandi stazioni preistoriche scoperta fino ad allora in Italia ed una delle testimo- nianze più importanti in Europa. Percorso circolare che percorre la vecchia strada romana di Croina, alla scoperta di meravi- glie storiche e naturali. L’escursione parte davanti alla chiesa di Tiarno di Sotto Durante il percorso ad anello si potrà ammirare numerosi aspetti storici, naturalistici e paesaggistici. In particola- re si avrà modo di ammirare il ponte romano di Croina, lungo la via che, agli inizi del primo millennio, rappre- sentava uno dei collegamenti più importanti fra la Valle del Sarca e le Giudicarie. Ma anche la chiesetta di S. Giorgio, il mulino sul torrente Massangla e la cascata del Gorg d'Abiss conducono alla scoperta della storia e del- la natura della valle. Nel pomeriggio possibilità di visitare Pieve di Ledro e man- giare un gelato nell’agri-gelateria in Riva al Lago di Ledro, l’altra alternativa visita al Museo delle Palafitte a Molina Di Ledro. -

Sportelli Regione Trentino Alto Adige

FISAC CGIL SPORTELLI BANCARI - REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 2015 Rieplogo per azienda Dettaglio per azienda Dettaglio per località DipartimentoComunicazione Regione Trentino Alto Adige - Elenco Succursali Bancarie al 31 12 2015 - Fonte Banca d’Italia Riepilogo Sportelli per Azienda 883 CR DI BOLZANO SPA 90 10,2% BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCPA 83 9,4% UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI 72 8,2% INTESA SANPAOLO SPA 55 6,2% CRU DI TRENTO BCC SOCIETA' COOPERATIVA 23 2,6% CRU LAVIS VALLE DI CEMBRA BCC SOCIETA' 17 1,9% COOPERATIVA BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA 15 1,7% CRU ALTO GARDA BCC SOCIETA' COOPERATIVA 15 1,7% CRU DI ROVERETO BCC SOCIETA' COOPERATIVA 15 1,7% CASSA RUR. VALSUGANA E TESINO BCC SC 14 1,6% CRU DI ALDENO E CADINE BCC SOCIETA' COOPERATIVA 13 1,5% CRU DI TUENNO VAL DI NON BCC SOCIETA' 13 1,5% COOPERATIVA CRU ADAMELLO BRENTA BCC SOCIETA' COOPERATIVA 12 1,4% CRU DELLA VALLE DEI LAGHI BCC SOCIETA' 12 1,4% COOPERATIVA CRU DI PERGINE BCC SOCIETA' COOPERATIVA 12 1,4% CRU GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA BCC SOCIETA' 12 1,4% COOPERATIVA BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' 11 1,2% COOPERATIVA CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SOCIETA' COOPERATIVA 11 1,2% CRU D'ANAUNIA BCC SOCIETA' COOPERATIVA 11 1,2% CRU DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA 11 1,2% CRU NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC SOCIETA' 11 1,2% COOPERATIVA CASSA RAIFFEISEN LANA SOCIETA' COOPERATIVA 10 1,1% CRU ALTA VALDISOLE E PEJO BCC SOCIETA' 10 1,1% COOPERATIVA CRU VALLI DI PRIMIERO E VANOI BCC SOCIETA' 10 1,1% COOPERATIVA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. -

Ledrobus 2015 2,8759.Pdf

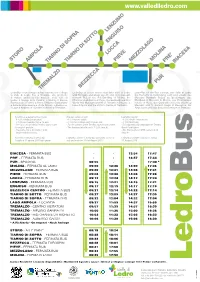

www.vallediledro.com LENZUMO ENGUISO LOCCA STORO MOLINA AMPOLA TIARNO DI SOPRATIARNO DI SOTTO PIEVE MEZZOLAGO PRE’ BIACESA PUR TREMALZO BEZZECCA LedroBus è un servizio di bus navetta che collega LedroBus is a bus service that links Valle di Ledro LedroBus ist ein Bus Service, das Valle di Ledro la Valle di Ledro fino a Tremalzo che permette until Tremalzo and allows also the visit of its museum bis Tremalzo in Verbindung setzt und erlaubt das di visitare anche la rete museale della Valle di network ReLed: the Pile-Dwelling of Molina, the Museum Network ReLed zu besichtigen: das Ledro: il Museo delle Palafitte a Molina, il Museo Pharmacy Lab Foletto in Pieve, the Garibaldi and First Pfahlbauten Museum in Molina, das Pharmalabor Farmaceutico Foletto a Pieve, il Museo Garibaldino World War Museum and Hill S. Stefano in Bezzecca, Foletto in Pieve, das Garibaldi und Erste Weltkrieg e della Grande Guerra e Colle Ossario a Bezzecca, Lake Ampola and the Visitor’s Centre in Tremalzo. Museum und S. Stefano Hügel in Bezzecca, der il Lago d’Ampola e il Centro Visitatori di Tremalzo. Ampolasee und das Besucherzentrum in Tremalzo. Il servizio è a pagamento e costa: The bus service costs: LedroBus kostet: - € 2,00 a tratta per gli adulti. - € 2,00 for the adults. - € 2,00 für die Erwachsene. - € 1,00 per i bambini fino a 12 anni. - € 1,00 for children until 12 years old. - € 1,00 für Kinder. - Per i possessori della Trentino Guest Card - For the owners of the Trentino Guest Card ist free. - Es ist kostenlos für diejenigen die Trentino il servizio è gratuito. -

COMUNE DI LEDRO Provincia Di Trento VERBALE DEL CONSIGLIO

Comune di Ledro – Provincia di Trento COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2012 Il giorno 28 novembre 2012 alle ore 20.00 presso la sala consiliare di Tiarno di Sotto a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria. Sono presenti i signori: 1. BRIGA’ ACHILLE - Sindaco P 2. CELLANA LORENZO AG 3. COLLOTTA CLAUDIO P 4. FEDRIGOTTI ALESSANDRO P 5. FEDRIGOTTI FABIO P 6. FERRARI FRANCO P 7. MAZZOLA MAURIZIO P 8. MINARI ELENA AG 9. MORA ROLANDO AG 10. OLIARI CLAUDIO P 11. PELLEGRINI GIULIANO P 12. ROSA MASSIMILIANO P 13. SANTOLINI ANNA MARIA P 14. STRATICO’ MARCELLA AG 15. TONIATTI EZIO P 16. TRENTINI DARIO AG 17. TRENTINI GIANMARIO P 18. VESCOVI BRU NO P 19. ZECCHINI LILIA AG 20. ZENDRI WALTER P Presenti Assenti 14 6 E’ presente l’assessore esterno Penner Bernardo. Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Brunelli M. Flavia. __________________________________________________________________ Verbale della seduta consiliare di data 28 novembre 2012 pag. 1/77 Comune di Ledro – Provincia di Trento Il Presidente del consiglio, Mazzola Maurizio, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Presidente: Buonasera a tutti, al pubblico, ai Consiglieri; iniziamo i nostri lavori. Come ho fatto l’ultima volta non posso esimermi dal richiamare tutti i Consiglieri, tranne ovviamente quelli ora presenti, ad una maggiore puntualità altrimenti, ribadisco, devono essere i capigruppo in sede di conferenza ad esprimersi sull’orario, qualora ritenessero che le ore 20.00 sia troppo presto. Non vorrei, però, che se spostandolo alle 20.30 si iniziasse poi alle 20.45. -

Periodico D'informazione Dell'unione Dei Comuni Della Valle Di Ledro

COMUNITAS LEUDRI PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LEDRO N. 11 - Novembre 2008 30 NOVEMBRE 2008 Anno VII - N. 11 - Novembre 2008 - Pubblicazione quadrimestrale • Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - CNS Trento • Taxe Percue • Taxe - 70% CNS Trento Postale 2008 - Pubblicazione quadrimestrale • Spedizione in Abbonamento Anno VII - N. 11 Novembre Referendum sull’unificazione dei Comuni SOMMARIO Dossier Referendum sull’Unione COMUNITAS LEUDRI Il dado è tratto 3 PERIODICO D’INFORMAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA valle DI Ledro Il referendum si avvicina 3 I sindaci 4 N. 11 - Novembre 2008 I testimonials 7 Reg. Trib. Rovereto n. 243 del 09/04/02 mod. 26/04/07 Proprietario: Unione dei Comuni Valle di Ledro Le associazioni 11 Redazione: Piazza Garibaldi, 1 - 38060 BEZZECCA (TN) Stampa Grafica 5 snc - 38062 ARCO (TN) Cultura dell’Unione Boemia, cronaca di un gemellaggio 14 Comitato di Redazione Graziano Riccadonna Un monumento per i Ledrensi morti in Boemia 16 Direttore Responsabile e Redattore Svatá Hora (Montagna Sacra) 17 Giuliano Pellegrini Presidente dell’Unione Stagione di prosa ledrense 18 Maurizio Mazzola Una vicenda antica 19 Assessore alla cultura dell’Unione Palafittando 2008: estate fra Preistoria e Intercultura 23 Pia Oradini Ottorino Morandi Cina “da sogno a realtà” 25 in rappresentanza delle minoranze Avvicendamenti in Valle 27 del Consiglio dell’Unione Settimo Salvi Assess. cultura comune di Tiarno di Sotto Socialità nell’Unione Patrizia Dal Bosco La Memoria in mostra 29 Assess. cultura comune di Pieve di Ledro Massimiliano Tiboni Restituiti dalle montagne 30 Assess. cultura comune di Tiarno di Sopra Centro per anziani 31 Marisa Dubini Asilo Nido della Valle di Ledro 32 Assess. -

Curriculum Vitae E Professionale

Curriculum Vitae e Professionale di Federico Salvagni e Luca Casagrande via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN) - www.studioselva.eu - [email protected] Composizione, strutturazione e sede dello Studio Federico Salvagni [email protected] cell: 3201739699 Nato a Trento il 24 settembre 1972, residente in Via Cimana 7/b - 38033 Carano (TN) (sede dello Studio) Laurea in Scienze Forestali conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 2002, con la votazione di 97/110, iscr. albo prof. TN n° 393. Dal 2004 al dicembre 2008 membro supplente del Comitato Faunistico della Provincia Autonoma di Trento in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori e Agronomi e Forestali della Provincia di Trento (LP 24/91). Luca Casagrande [email protected] cell: 3406274252 Nato a Trento il 31 marzo 1974, residente in Frazione Falesina, 53 - 38057 Vignola Falesina (TN) Laurea in Scienze Forestali conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 2001, con la votazione di 107/110, iscr. albo prof. TN n° 395. Settori di attività professionale: Campo pianificatorio - realizzazione di piani forestali aziendali - predisposizione di progetti di taglio - elaborazioni di progetti di gestione dei pascoli - progetti di recupero di aree prative e pascolive Progettazione e direzione lavori - strade forestali e sentieristica - interventi P.S.R. - piani sicurezza sui cantieri forestali - trasformazioni di coltura Campo ambientale - valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) - studi di incidenza (S.I.) - cartografie habitat - relazioni forestali - interventi di valorizzazione ambientale di Federico Salvagni e Luca Casagrande via Cimana 7/b, 38033 CARANO (TN) - www.studioselva.eu - [email protected] Lavori in campo ambientale: 2017 – Rete di Riserve Monte Bondone Soprasasso (TN): Elaborazione (in fase di realizzazione) del Piano di Gestione della Rete di Riserve.