Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

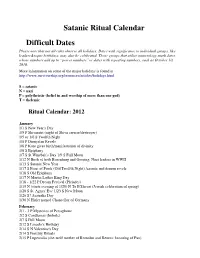

Satanic Ritual Calendar Difficult Dates Please Note That Not All Cults Observe All Holidays

Satanic Ritual Calendar Difficult Dates Please note that not all cults observe all holidays. Dates with significance to individual groups, like leaders&rsquo birthdays, may also be celebrated. Those groups that utilize numerology mark dates whose numbers add up to ‘‘power numbers’’ or dates with repeating numbers, such as October 10, 2010. More information on some of the major holidays is found at http://www.survivorship.org/resources/articles/holidays.html S = satanic N = nazi P = polytheistic (belief in and worship of more than one god) T = thelemic Ritual Calendar: 2012 January 1/1 S New Year's Day 1/5 P Shivaratri (night of Shiva creator/destroyer) 1/5 or 1/6 S Twelfth Night 1/6 P Dionysian Revels 1/6 P Kore gives birth/manifestation of divinity 1/6 S Epiphany 1/7 S St Winebalt's Day 1/9 S Full Moon 1/12 N Birth of both Rosenburg and Goering, Nazi leaders in WWII 1/13 S Satanic New Year 1/17 S Feast of Fools (Old Twelfth Night) /satanic and demon revels 1/18 S Old Epiphany 1/17 N Martin Luther King Day 1/18 - 1/22 P Dream Festival (Pleiades) 1/19 N (starts evening of 1/20) N Tu B'Shevat (Jewish celebration of spring) 1/20 S St. Agnes' Eve 1/23 S New Moon 1/26 S? Australia Day 1/30 N Hitler named Chancellor of Germany February 2/1 - 3 P Mysteries of Persephone 2/2 S Candlemas (Imbolc) 2/7 S Full Moon 2/12 S Lincoln's Birthday 2/14 S N Valentine's Day 2/14 S Fertility Rituals 2/15 P Lupercalia (she-wolf mother of Romulus and Remus: honoring of Pan) 2/21S? President's Day 2/ 21 - 2/22 P Feralia/Terminalia (Roman All Souls'/boundary day) 2/21 S New moon 2/21 or 2/22 S? Washington's Birthday 2/25 N Walpurgis Day March 3/1 S St. -

A Reconsideration of Egyptians at Ostia and Portus in the 2Nd Century

University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies The Vault: Electronic Theses and Dissertations 2016-01-15 Culture and Community: A reconsideration of Egyptians at Ostia and Portus in the 2nd century Incze, Franciska I. Incze, F. I. (2016). Culture and Community: A reconsideration of Egyptians at Ostia and Portus in the 2nd century (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/25504 http://hdl.handle.net/11023/2749 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Culture and Community: A reconsideration of Egyptians at Ostia and Portus in the 2nd century by Franciska I. Incze A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS GRADUATE PROGRAM IN GREEK AND ROMAN STUDIES CALGARY, ALBERTA JANUARY, 2016 © Franciska I. Incze 2016 Abstract The goal of this thesis is to reassess the presence of Egyptians at the Imperial harbours of Ostia and Portus in the 2nd century. This study will utilize a composite body of evidence that includes ancient written sources, epigraphical, architectural, and iconographical information in order to investigate the potential communal presence of Egyptians in the commercial centres. -

On the Months (De Mensibus) (Lewiston, 2013)

John Lydus On the Months (De mensibus) Translated with introduction and annotations by Mischa Hooker 2nd edition (2017) ii TABLE OF CONTENTS Abbreviations .......................................................................................... iv Introduction .............................................................................................. v On the Months: Book 1 ............................................................................... 1 On the Months: Book 2 ............................................................................ 17 On the Months: Book 3 ............................................................................ 33 On the Months: Book 4 January ......................................................................................... 55 February ....................................................................................... 76 March ............................................................................................. 85 April ............................................................................................ 109 May ............................................................................................. 123 June ............................................................................................ 134 July ............................................................................................. 140 August ........................................................................................ 147 September ................................................................................ -

Ünnepek a Keresztény És a Pogány Kor Határán Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 6

Tóth Anna Judit ÜNNEPEK A KERESZTÉNY ÉS A POGÁNY KOR HATÁRÁN VALLÁSANTROPOLÓGIAI TANULMÁNYOK KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBÓL 6. Sorozatszerkeszt PÓCS ÉVA Tóth Anna Judit ÜNNEPEK A KERESZTÉNY ÉS A POGÁNY KOR HATÁRÁN Balassi Kiadó . Budapest Készült a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszékén. Az ezekhez az eredményekhez vezető kutatás az Európai Kutatási Tanács részéről, az Európai Közösség hetedik keretprogramjából (2007–2013), az EKT 324214. számú támogatási megállapodása alapján finanszírozásban részesült. A könyv kiadását támogatta az Európai Kutatási Tanács az Európai Közösség hetedik keretprogramjából (2007–2013), az EKT 324214. számú Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások című projekt keretében. A borítón XIV. századi kódexlap részlete MS Bodl. 264 fol. 21v. (Oxford Bodleian Library) © Tóth Anna Judit, 2017 ISSN 1418-2734 ISBN 978-963-456-011-1 Tartalom KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS . 9 1. BEVEZETÉS . 11 2. A KÉSŐ ÓKOR VILÁGA. 21 3. A KLASSZIKUS RÓMAI NAPTÁR RENDSZERE . 31 4. KALENDAE IANUARIAE A római újév . 35 Újév a korai császárkorban . 36 A Kalendae a késő császárkorban. Naptári források . 40 5. A KALENDAE MEGÜNNEPLÉSÉNEK FORRÁSAI Libanios . 43 Asterios . 56 Pacianus . 61 Ambrosius/Szent Ambrus . 62 Ióannés Chrysostomos/Aranyszájú Szent János. 63 Augustinus/Szent Ágoston . 68 Petrus Chrysologus/Aranyszavú Szent Péter . 70 Turini Szent Maximus/Maximus Taurinensis . 74 Antiochiai Izsák . 75 Arles-i Caesarius . 76 Vita Hilari . 81 Ióannés Lydos . 82 Gázai Chorikios . 84 Bragai Márton . 85 Sevillai Isidorus. 86 Pseudo–Turini Maximus . 87 Dasios-acta . 88 Bíborbanszületett Konstantin . 96 6. EGY ÚJ ÜNNEP KIALAKULÁSA A köztársaságkori Kalendae tovább élő elemei . 104 Principium anni . 104 Strena és a zöld ág – előjelek. 108 Új elemek, amelyek nem vezethetők le a régi Kalendaeból . -

Martial Epigrams

LIBRARY UNIVERSITY OF SAN DIEGO THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY E.CAPPS, PH.D., LL.D. T. E. PAGE, LiTT.D. W. H. D. ROUSE, Lrrr.U. MARTIAL EPIGRAMS II MARTIAL EPIGRAMS WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY WALTER C. A. KER, M.A. SOMETIME SCHOLAR OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE OF THE INNER TEMI'LK, BARR1STER-AT-LAW IN TWO VOLUMES II LONDON : WILLIAM HEINEMANN NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS MCMXX CONTENTS PAGE BOOK VIII I BOOK IX 67 BOOK X 151 BOOK xi 235 BOOK XII 315 BOOK xin 389 BOOK xiv 439 EPIGRAMS ASCRIBED TO MARTIAL 519 INDEX OF PROPER NAMES 535 INDEX OF FIRST LINES . 545 THE EPIGRAMS OF MARTIAL VOL. II. M. VALERI MARTIALIS EPIGRAMMATON LIBER OCTAVUS IMPERATORI DOMITIANO CAESARI AUGUSTO GERMANICO DACICO VALERIUS MARTIALIS S. OMNES quidem libelli mei, domine, quibus tu famam, id est vitam, dedisti, tibi supplicant; et, puto propter hoc legentur. hie tamen, qui operis nostri octavus in- fruitur minus scribitur, occasione pietatis frequentius ; itaque ingenio laborandum fuit, in cuius locum mate- ria successerat: quam quidem subinde aliqua iocorum mixtura variare temptavimus, ne caelesti verecundiae tuae laudes suas, quae facilius te fatigare possint quam nos satiare, omnis versus ingereret. quamvis autem epigrammata a severissimis quoque et summae fortunae viris ita scripta sint ut mimicam verborum licentiam adfectasse videantur, ego tamen illis non permisi tam lascive loqui quam solent. cum pars libri et maior et melior ad maiestatem sacri nominis tui alligata sit, meminerit non nisi religiosa purifica- tione lustratos accedere ad templa debere. quod 1 This book appears by internal evidence to have been published towards the end of A.D. -

Calendar of Roman Events

Introduction Steve Worboys and I began this calendar in 1980 or 1981 when we discovered that the exact dates of many events survive from Roman antiquity, the most famous being the ides of March murder of Caesar. Flipping through a few books on Roman history revealed a handful of dates, and we believed that to fill every day of the year would certainly be impossible. From 1981 until 1989 I kept the calendar, adding dates as I ran across them. In 1989 I typed the list into the computer and we began again to plunder books and journals for dates, this time recording sources. Since then I have worked and reworked the Calendar, revising old entries and adding many, many more. The Roman Calendar The calendar was reformed twice, once by Caesar in 46 BC and later by Augustus in 8 BC. Each of these reforms is described in A. K. Michels’ book The Calendar of the Roman Republic. In an ordinary pre-Julian year, the number of days in each month was as follows: 29 January 31 May 29 September 28 February 29 June 31 October 31 March 31 Quintilis (July) 29 November 29 April 29 Sextilis (August) 29 December. The Romans did not number the days of the months consecutively. They reckoned backwards from three fixed points: The kalends, the nones, and the ides. The kalends is the first day of the month. For months with 31 days the nones fall on the 7th and the ides the 15th. For other months the nones fall on the 5th and the ides on the 13th. -

University of Southampton Research Repository

University of Southampton Research Repository Copyright © and Moral Rights for this thesis and, where applicable, any accompanying data are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis and the accompanying data cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content of the thesis and accompanying research data (where applicable) must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holder/s. When referring to this thesis and any accompanying data, full bibliographic details must be given, e.g. Thesis: Author (Year of Submission) "Full thesis title", University of Southampton, name of the University Faculty or School or Department, PhD Thesis, pagination. Data: Author (Year) Title. URI [dataset] UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF HUMANITIES ARCHAEOLOGY Volume 1 of 2 In the Footsteps of the Gods: The use of computational methods to explore the role of mobility in the religious landscape of 2nd century AD Ostia by Katherine Ann Crawford Thesis for the degree of Doctor of Philosophy November 2018 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF HUMANITIES ARCHAEOLOGY Thesis for the degree of Doctor of Philosophy IN THE FOOTSTEPS OF THE GODS: THE USE OF COMPUTATIONAL METHODS TO EXPLORE THE ROLE OF MOBILITY IN THE RELIGIOUS LANDSCAPE OF 2ND CENTURY AD OSTIA Katherine Ann Crawford ABSTRACT This thesis assesses how temples contributed to the religious landscape of Ostia, Rome’s ancient port, through the practice of processional rituals. -

Isis (Y Serapis), Dioses De La Navegación Y Del Comercio Marítimo

1 2 SANTUARIO DE ISIS Y SERAPIS (INSULA II) Molinete/Cartagena SANCTUARY OF ISIS AND SERAPIS (INSULA II) BARRIO DEL FORO ROMANO. PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN ROMAN FORUM DISTRICT. RECOVERY AND CONSERVATION AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA / CARTAGENA CITY COUNCIL EDITORES CIENTÍFICOS / SCIENTIFIC EDITORS Alcaldesa / Mayor José Miguel Noguera Celdrán Ana Belén Castejón Hernández Andrés Cánovas Alcaraz Vicealcaldesa / Vice-Mayor María José Madrid Balanza Noelia María Arroyo Hernández Izaskun Martínez Peris FUNDACIÓN REPSOL AUTORES DE LOS TEXTOS / AUTHORS OF THE TEXTS Presidente / Chairman Juan Manuel Abascal Palazón Antonio Brufau Niubó Atxu Amann Alcocer Vicepresidente / Vice-Chairman Andrés Cánovas Alcaraz António Calçada de Sá Chloe Nora Duckworth [C.N.D.] María Victoria García-Aboal CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS / Valentino Gasparini [V.G.] CONSORTIUM CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS David Govantes Edwards [D.G.E.] Presidenta / Chairwoman María José Madrid Balanza [M.J.M.B.] Ana Belén Castejón Hernández Izaskun Martínez Peris Gerente / Manager Nicolás Maruri González de Mendoza Agustina Martínez Molina José Miguel Noguera Celdrán [J.M.N.C.] Marta Pavía Page [M.P.P.] EDITA / PUBLISHED BY Patrizio Pensabene [P.P.] Ayuntamiento de Cartagena / Cartagena City Council Antonio Pizzo [A.P.] Consorcio Cartagena Puerto de Culturas / Consortium Cartagena David Quiñonero Morales [D.Q.M.] Puerto de Culturas Joaquín Ruiz de Arbulo Universidad de Murcia / University of Murcia Víctor Velasco Estrada Jaime Vizcaíno Sánchez [J.V.S.] SANTUARIO DE ISIS Y SERAPIS. BARRIO DEL FORO ROMANO (INSULA II). MOLINETE/ FOTOGRAFÍAS / PHOTOGRAPHS CARTAGENA. PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN / SANC- Equipo del Molinete © Consorcio Cartagena Puerto de Culturas TUARY OF ISIS AND SERAPIS. -

Eclogae, Pur Discostandoci Da Alcune Scelte, Come Segnalato Nel Commento, Che Riguardano Essenzialmente Interventi Sul Testo Che Non Ci Sentiamo Di Condividere

Introduzione Il testo L’edizione a cui ci riconduciamo per tutta l’opera ausoniana è quella del Green, The Works of Ausonius, Oxford 1991. L’edizione del Green, che costituisce ad oggi un riferimento imprescindibile per gli studi su Ausonio, e che ha il merito non da poco di aver portato chiarezza nella confusione che regnava nelle citazioni dell’opera del poeta bordolese1, si segnala anche per i progressi nella questione testuale, per l’attenzione nella valutazione dei codici e per la serietà della sezione critica, e i suoi molti meriti non sono offuscati da alcune perplessità che lascia a proposito dei numerosi emendamenti, non sempre giustificati dalla necessità2. In questo lavoro ci rifacciamo ad essa per il testo e per l’ordinamento delle eclogae, pur discostandoci da alcune scelte, come segnalato nel commento, che riguardano essenzialmente interventi sul testo che non ci sentiamo di condividere. Inoltre Green espunge dal corpus delle eclogae la dedica a Drepanio, che apre il gruppo 19-25 nei codici, ritenendo che essa non fosse destinata ad accompagnare il Liber3, e su questo punto ci troviamo a dissentire. Se ne discuterà nel commento, ma accennare già adesso alla questione ci sembra necessario, poiché gli argomenti che ci persuadono hanno una certa rilevanza che si riflette sull’interpretazione dell’opera4. 1 Cfr. L. Mondin, Dieci anni di critica ausoniana, «BSL» 24, 1994, p. 200: «Una più razionale ridistribuzione dell’eterogeneo corpus ausoniano secondo lucidi criteri di genere e di affinità contenutistica rende complessivamente più fruibile l’edizione e risolve in buona parte il problema delle citazioni, finora oscillanti tra la numerazione progressiva dei componimenti secondo l’ed. -

Anzio E I Suoi Fasti.Pdf

Anzio e i suoi Fasti Il tempo tra mito e realtà Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Edizioni Tipografia Marina Città di Anzio Medaglia d’Oro al Merito Civile In collaborazione con Con il Patrocinio di Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio Con il contributo di Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico Camera e per il Polo Museale della Città di Roma dei Deputati Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo alle Terme Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano Presidenza del Consiglio dei Ministri Galleria Corsini Museo Archeologico Nazionale di Napoli Museo Lapidario Maffeiano di Verona Biblioteca Capitolare di Verona Con la disponibilità di Musei Capitolini Musei Vaticani © Edizioni Tipografia Marina Nessuna parte di questa pubblicazione può essere memorizzata, fotocopiata o comunque riprodotta senza le dovute autorizzazioni ISBN 978-88-905183-0-0 Fotografie pp. 60-62; 64-65; 70; 80; 82; 92; 99-101; 104-105; 118: su concessione del In copertina: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici Coppa Corsini, seconda metà I secolo a.C. - Roma, Galleria Corsini; foto su gentile conces- di Roma. Fotografia p. 72: su concessione dei Musei Vaticani, Città del Vaticano. Fotografie sione della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico e pp. 74-75: Roma, Musei Capitolini. Fotografie pp. 77-78: su concessione della Biblioteca per il Polo Museale della Città di Roma. Capitolare di Verona. Fotografie pp. 84; 86-89; 108; 110; 112: su concessione della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. -

Romans in Rome: a Reception of Romans in the Roman Context of Ethnicity and Faith

Durham E-Theses Reading Romans in Rome: A Reception of Romans in the Roman Context of Ethnicity and Faith HOLDSWORTH, BENJAMIN,EVANS How to cite: HOLDSWORTH, BENJAMIN,EVANS (2009) Reading Romans in Rome: A Reception of Romans in the Roman Context of Ethnicity and Faith, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/214/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 Reading Romans in Rome: A Reception of Romans in the Roman Context of Ethnicity and Faith Thesis Submission for a Doctor of Philosophy To the University of Durham Durham, United Kingdom By Benjamin Evans Holdsworth, Jr. July 2009 Declaration I hereby declare that the work included in this thesis is original. No part of this thesis has been submitted for a degree elsewhere in the United Kingdom, or in any other country or university. -

Calendario2018

Réplica del Partenón de Atenas Nashville. Tennessee Lunae Martis Mercvris Iovis Veneris Saturni Solis 1 2 3 4 5 6 7 Día de Strenia Compitalia Noche de Aion 8 9 10 11 12 13 14 Agonía de Dioniso Carmentalia Hera 15 16 17 18 19 20 21 Atenea Artemisa Teogamia de Hera 22 23 24 25 26 27 28 Ludi Palatini Apolo Ludi Palatini Ludi Palatini Gamelia Leneas Leneas Leneas Paganalia 29 30 31 Noumenia: luna nueva Dikhomenia: luna llena Agathos Daimon: libación al buen espíritu doméstico Libación Dios/a: ritual Bacantes. Euripides La Nave de Argos Lunae Martis Mercvris Iovis Veneris Saturni Solis 1 2 3 4 Heracleia Poseidonalia 5 6 7 8 9 10 11 Hades 12 13 14 15 16 17 18 Parentalia Parentalia Parentalia Atenea Parentalia Parentalia Parentalia Lupercalia 19 20 21 22 23 24 25 Parentalia Artemisa Parentalia Apolo Caristia Parentalia Feralia 26 27 28 Antesterias Antesterias Antesterias Noumenia: luna nueva Dikhomenia: luna llena Agathos Daimon: libación al buen espíritu doméstico Libación Dios/a: ritual Kylix de ojos ático Lunae Martis Mercvris Iovis Veneris Saturni Solis 1 2 3 4 Matronalia 5 6 7 8 9 10 11 Ares Asclepeia Diasia 12 13 14 15 16 17 18 Lampadoforias 19 20 21 22 23 24 25 Atenea Artemisa Apolo Primeras Dionisias Primeras Dionisias 26 27 28 29 30 31 Primeras Dionisias Primeras Dionisias Primeras Dionisias Primeras Dionisias Noumenia: luna nueva Dikhomenia: luna llena Agathos Daimon: libación al buen espíritu doméstico Libación Dios/a: ritual La Olympias. Trirreme griega Lunae Martis Mercvris Iovis Veneris Saturni Solis 1 Misterios Menores 2 3 4 5 6 7 8 Misterios Menores Misterios Menores Megalesia Megalesia Megalesia Megalesia Megalesia 9 10 11 12 13 14 15 Megalesia Megalesia Ceralia Ceralia Ceralia Afrodita Ceralia Brauronias 16 17 18 19 20 21 22 Ceralia Ceralia Atenea Ceralia Ceralia Artemisa Apolo 23 24 25 26 27 28 29 30 Navigium Isidis Noumenia: luna nueva Dikhomenia: luna llena Agathos Daimon: libación al buen espíritu doméstico Libación Dios/a: ritual Panteón de Agripa.