San Marco a Valderice

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Stazionamenti Feriale Feriale Feriale Feriale Estiva Feriale Feriale Feriale Feriale Scolastica Scolastica Estiva Estiva Scolastica Scolastica Estiva

Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrsatrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. in autobus già in concessione regionale Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. S.p.A. Codice 64 Orario Autolinea Extraurbana CASTELLAMMARE DEL GOLFO - VALDERICE - TRAPANI - con deviazione A 29-Trapani e Buseto - s.p. 52 - Trapani (cod. 732) C O R S E C O R S E 1A 2A 3A 4A 5A 6A 1R 2R 3R 4R 5R 6R KM KM KM FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE STAZIONAMENTI FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE ESTIVA FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE SCOLASTICA SCOLASTICA ESTIVA ESTIVA SCOLASTICA SCOLASTICA ESTIVA Capolinea 6.30 6.40 6.50 6.50 12.30 16.30 0,0 0,0 CASTELLAMARE DEL GOLFO - via della Repubblica 52,1 14.55 15.40 15.45 15.20 15.45 19.25 Fermata intermedia 6.50 7.00 | 7.05 12.50 16.50 10,0 10,0 BALATA DI BAIDA - via Laudani | 14.25 15.15 15.20 | 15.20 18.55 Fermata intermedia 6.55 7.05 | 7.10 13.00 16.55 16,0 16,0 BATTAGLIA - via Battaglia | 14.20 | 15.15 | 15.15 18.50 Fermata intermedia 7.00 7.10 | | | | BUSETO PALIZZOLO – via P. Randazzo | 14.15 15.00 | | | 18.45 Fermata intermedia | 7.40 | 7.30 | 17.05 24,0 | CROCEVIE - via Rinascita A 29 | | 14.55 A 29 14.55 | Fermata intermedia | 7.45 via 7.35 | 17.15 28,0 | VALDERICE - via Vespri via | | 14.45 via 14.45 | Fermata intermedia 7.10 | A 29 | 13.10 | | 21,0 BUSETO - via Roma | | | | | | | Fermata intermedia 7.25 | | | 13.25 | | 27,0 CHIESANUOVA - via Oberdan | 14.05 14.50 | | | 18.30 Fermata intermedia 7.30 | | | 13.30 | | 30,0 CROCCI - via Crocci | 14.00 14.40 | | | 18.25 Capolinea 7.50 8.20 8.00 8.10 13.50 17.50 40,1 40,1 TRAPANI – Terminal piazzale Ilio 0,0 13.30 14.15 14.15 14.15 14.15 18.00 Prescrizioni d'Esercizio nessuna Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. -

IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI a VALDERICE Di Maria Anna Milana

IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI A VALDERICE di Maria Anna Milana Il culto di Maria SS. ma di Custonaci, ampiamente illustrato da Vincenzo Vassallo nel libro che avrete dopo tra le mani, si è esteso a macchia d’olio non solo nel territorio dell’antico Agro ericino, ma oltre, come testimonia il Castronovo nel suo libro Le glorie di Maria SS.ma Immacolata sotto il titolo di Custonaci, dove l’autore fa un lungo e dettagliato elenco delle località in cui la Madonna di Custonaci è stata venerata. Vengono citate i centri di Trapani, Marsala, S. Vito Lo Capo, Mazara, Castelvetrano, Agrigento, Palermo e – aggiunge Vincenzo Vassallo –, anche in Francia, in Spagna, in Tunisia e nelle Americhe se n’era diffuso il culto “ovunque si trovasse un ericino”. A tal proposito è interessante ricordare che anche a Roma, nella chiesa di S. Giuseppe al Trionfale, l’ericino Francesco Cascio aveva promosso iniziative per venerare la Madonna di Custonaci sotto il titolo di Madonna della Provvidenza. Ne parla Salvatore Giurlanda nel suo libro Maria SS. ma di Custonaci: il culto ieri e oggi e Vincenzo Vassallo riporta un’ampia documentazione su questa iniziativa e sugli sviluppi che essa poi ebbe nel tempo. Da nostre ricerche effettuate a Roma nella chiesa di S. Giuseppe al Trionfale non esiste attualmente traccia del culto alla Madonna della Provvidenza. Tra gli abitanti dell’antico Agro ericino il culto della Vergine di Custonaci si presume sia stato presente sin dal XV secolo, ancor prima che iniziassero i trasporti. Nelle chiese dei paesi che adesso formano l’Unione dei Comuni Elimo Ericini si trovavano – e in qualche caso si trovano ancora – i quadri che riproducono l’antica sacra immagine. -

Norme Di Attuazione

PIANO PAESAGGISTICO AMBITO 1 “AREA DEI RILIEVI DEL TRAPANESE” NORME DI ATTUAZIONE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e campo di applicazione del Piano Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese – interessa il territorio dei comuni di Castellammare del Golfo, Custonaci, Buseto Palizzolo, Valderice, San Vito Lo Capo e parte del territorio del comune di Erice. Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 è redatto in adempimento alle disposizioni delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e con riferimento alla Convenzione europea del Paesaggio e al quadro legislativo nazionale e regionale, in particolare a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, dall’ art. 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, così come integrato e modificato dai DD.lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e n. 63 del 26 marzo 2008 e in seguito denominato Codice, e dall’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n° 5820 del 08/05/2002. Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 persegue le seguenti finalità generali: la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, la difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio dell’Ambito, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni. -

Saarbruchen Presentation

National Protocols • The Italian Staff's working to establish different operative protocols with each of the local actors and services involved in the project activities in order to define and optimize the ways of the cooperation and to guarantee a future sustainability of the project outputs. Protocols Objectives 1. To make new cooperative conditions for defining and planning the multicultural support system for migrant women, victims of S/GBV and future activities and services to support them. 2. To create new networking among institutions and social actors operating in the field of the gender based violence 3. To involve local actors in the establishment of the operative protocol to help migrants women had violence experiences 4. To rule the EcA’s placements in the local services Why were protocols necessary? • To work with Public Services it’s needed an official agreement that specify terms and conditions of the collaboration ( timework, action and types of activities, voluntary or waged work, finance charge, etc ). • To discern the responsibilities of each members of the partnership . • To assure and make official work of each operators, EcA’s and workers involved in the activities project. Protocols already undersigned • Municipality of Valderice • No profit associations and cooperatives: – Esercito della salvezza (The Salvation Army)–Castelvetrano working in the field of ANTI-TRAFFICKING – La Mimosa – Safe House for Women - Mazara del Vallo – Coesi – Reception center for migrants (women and families ) Valderice • Women’s Aid centers: – Casa di venere (Non-Violence against women Centre ) - Marsala – Demetra (anti-violence against women desk - VAW desk) - Mazara Del Vallo Protocols to be signed • Municipality of Castelvetrano – • Municipality of Mazara del Vallo – • Municipality of Marsala – • SFERA Association working in the fields of guidance, counseling and mediation for migrants. -

TRAPANI ORARIO Ln VIGORE Dal 70 - I - 2021 Partenae DALL'aeroporto BIRGI Per

ffie AZIEN DA SICI LIANA TRASPORTI SEDE DI TRAPANI ORARIO lN VIGORE dal 70 - I - 2021 PARTENaE DALL'AEROPORTO BIRGI pER: ORARI FERIALI . WEEKDAY I 5.50 6.30 7.15 8.40 9.00 LUNEDI LU-VE-SA 11.30 12.00 1234 13.00 13.30 TRAPANI VENERDI LU-SA VENERDI SABATO LUNEDI 16.00 17.30 ( PACECO ) 13.50 14.50 18.40 LU-VE VENERDI 20,45 21 .15 22,0A MA-SA LUNEDI LU-VE MARSALA 7.25 12.40 13.30 14.55 MAZARA DEL VALLO 7.25 13.30 14.55 CASTELVETRANO - CAMPOBELLO 7.25 13.30 SALAPARUTA _ POGGIOREALE 13.30 I PARTANNA - SANTA NINFA 13.30 I ORARI FESTIVI . HOLIDAY.HOURS TRAPANI 8.45 12,30 17.40 18.40 22.00 Paceco AEROPORTO BIRGI - TRAPANI EURo 4.90 TICKET: AEROPORTO BIRGI - TVIARSALA EURo 2 70 AEROPORTO BIRGI - MAZARA DEL VALLO EURo 4.1 N.B.: IL 25 DICEMBRE NON VIENE EFFETTUATO NESSUN SERVIZIO / NO SERVICE IS PROVIDED ON DECEMBER 25 TH A.S.T. - Trapani - Direzione tel.0923.21021 informazioni A.S.T. - Trapani - Direzione - Via Virgilio 20 - fax 0923.872939 www.astsicilia.it N.B.: L'Azienda si riserva con altre pubblicazioni di modificare il presente orario. N.B.: Munirsi di biglietto o di monete prima disalire a bordo. PIease Note: Please to be provided with tickets or small coin before boarding. N. B.: LE FERMATE SONO A RICHIESTA. -..% *,effi* SEDE DI TRAPANI ORARIO FERIALE INVERNALE lN VIGORE dal 11 -1 -2021 PARTENZE DA TRAPANI PER 5.00 5.45 10.00 11.30 14.45 15.30 6.35 7.15 12.00 12.50 14.15 17.00 LUNEDI LU-VE-SA LU-VE-SI LU-VE-SÀ II-VF VENERDI AEROPORTO BIRGI 19.15 21.0U LU-VE ACQUESORBE 6.35 c 13.45 v ALATA DI BAIDA 13.30 c 14.15 c 18.00 c ALLATA 12.30 c 14.15 -

Elencommgdistrettotrapani 78

ELENCO MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL DISTRETTO Orari Apertura Ambulatorio Codice Reg. Ambito Territoriale Nome Medico Indirizzo Ambulatorio Cellulare LUN MAR MER GIO VEN SAB E-mail 911257 Trapani-Erice ACCARDO TIZIANA Via Enrico Petrella n. 10 Trapani 3495368754 16:00-18:00 9:00-11:00 16:00-18:00 9:00-11:00 9:00-11:00 [email protected] 911234 Trapani-Erice ADRAGNA ANGELA Via Manzoni n. 162/B Erice 3386178048 09:00-12:00 16:00-19:00 09:00-12:00 16:00-19:00 09:00-12:00 8:30-10:00 [email protected] Via G. Marconi, 17 - C.S. Erice - 08:00-09:30 (Trapani), Corso Vittorio Emanuele, 164 (Trapani) 10:30- 15:30-18:00 11:30-13:00 (Trapani) su 910689 Trapani-Erice ALBERTINI ALBERTO Trapani 3288772431 13:00 (Erice) 15:30-18:30 (Erice) (Trapani) 15:30-18:30 (Erice) 08:00-10:30 (Erice) appuntamen [email protected] Via Rocco Solina n. 16 Trapani; 15,30-18,30 8,30-12,00 15,30-18,30 Via Marsala - Rilievo n.332 (Trapani); 9,00-10,30 (Trapani); 15,30- 15,30-18,30 (Trapani); 9,00- 912534 Trapani-Erice ALEO NICOLA Trapani 3297220690 (Rilievo) 17,00(Rilievo) (Trapani); 10,30 (Rilievo) 8,30-12,00 (Trapani) [email protected] 9,00-13,00 (Trapani) 8,00-9,00 (Guarrato) 8,00-9,00 10,00-13,00 (Trapani) AMATO SALVATORE Via A. Esposito n.23 Trapani - Trapani-Erice 3387577311 15,00-16,00 15,30-18,30 9,00-13,00 (Trapani) (Guarrato) 15,30- Via Marsala n.140 Guarrato 908699 NATALE (Guarrato) (Trapani) 18,30 (Trapani) [email protected] 907970 Trapani-Erice AMICO PAOLA ASSUNTA Via Marconi, 17 , C.S. -

Collezione Celani

Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali e per il Turismo Archivio di Stato di Trapani COLLEZIONE CELANI Arianna Di Miceli, Valentina Rallo Fotografia: G. Macaluso Intervento conservativo a cura di Fulvia Bartolone (2019) Trapani – 2017 http://archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/223/collezione-celani SOMMARIO Nota introduttiva pag. 1 Nota tecnico-conservativa pag. 5 Schede pag. 11 Indice delle carte pag. 98 Indice dei nomi di persone e famiglie pag. 107 Indice dei nomi di enti pag. 118 Indice dei toponimi pag. 120 Bibliografia pag. 143 Catalogo delle immagini su: http://www.archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/223/collezione-celani http://archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/223/collezione-celani NOTA INTRODUTTIVA La collezione è costituita complessivamente da 86 unità cartografiche prodotte tra il 1811 e il 1898 e riguardanti diversi comuni della provincia di Trapani. Le carte sono pervenute in possesso dell’Archivio di Stato in due distinti momenti a seguito di alienazione effettuata dalla precedente proprietaria, sig.ra Celani, da cui la raccolta prende il nome. Il primo nucleo, costituito da 67 carte, è stato acquistato dalla Soprintendenza Archivistica di Palermo e consegnato all’Archivio di Stato di Trapani nel 2005, il secondo, con le rimanenti 19 unità, nel 2009. Nonostante, nel suo complesso, la collezione si presenti caratterizzata da una grande varietà nella tipologia, nelle dimensioni, nell’oggetto delle rappresentazioni, nelle datazioni, è stato possibile individuare un elemento comune a tutte le carte nella loro specifica natura di “strumenti funzionali a specifiche pratiche” 1. Per tutte si è tentato di risalire al contesto di provenienza attraverso l’esame di elementi significativi sul recto o sul verso (sottoscrizioni, riferimenti a pubbliche autorità committenti, timbri, visti, etc.) e, in alcuni casi, per mezzo di analogie con altre cartografie conservate in Istituto. -

Ambito Territoriale ASP Di TRAPANI

Ambito Territoriale ASP di TRAPANI Popolazione residente: 436624, distribuiti in n. 24 Comuni. Numero distretti sanitari: 6 ( Trapani, Marsala, Mazara, Alcamo, Pantelleria e Castelvetrano). Con la riforma sono nati i Distretti ospedalieri. Nell’ambito del territorio provinciale insistono i seguenti Distretti Ospedalieri, costituiti “dall’aggregazione “dei presidi ospedalieri come di seguito individuati: Distretto Ospedaliero TP 1 : P.O. S.A. Abate di Trapani; P.O. di Alcamo; P.O. di Pantelleria: Distretto Ospedaliero T.P. 2 P.O. di Marsala ; P.O. di Mazara del Vallo; P.O. di Castelvetrano; P.O. di Salemi. I comuni della provincia sono 24. Il distretto ospedaliero di Trapani 1 serve ben 12 comuni: Trapani,Erice, Paceco, Favignana, Valderice, Custonaci, S. Vito Lo Capo, Buseto, Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castellammare e Pantelleria. Totale abitanti: 215.485. Il dato serve per tenere conto per il calcolo dei posti letto fissati al 3x1000 degli abitanti. Il distretto ospedaliero di Trapani 2 serve i restanti 12 comuni: Marsala, Petrosino, Mazara, Salemi, Vita, Gibellina, Castelvetrano, Partanna, S. Ninfa, Campobello Di Mazara, Salaparuta. Totale abitanti: 221.139. Il dato serve per tenere conto per il calcolo dei posti letto fissati al 3x1000 degli abitanti. La situazione al momento per il Distretto Ospedaliero TP1 è la seguente : In merito al P.O. di Pantelleria va detto quanto segue: l’isola di Pantelleria ( n. abitanti 7736) non è facilmente raggiungibile dalla terra ferma, si utilizza il traghetto con almeno 6 ore per il viaggio o a mezzo aereo da Trapani o da Palermo. Anch’esso è strutturalmente legato al P.O. S.A.Abate di Trapani e le attività vengono svolte con personale delle U.O.C. -

PERIZIA DI VARIANTE (Ai Sensi Dell'art

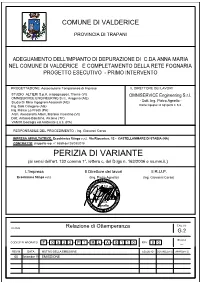

COMUNE DI VALDERICE PROVINCIA DI TRAPANI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA ANNA MARIA NEL COMUNE DI VALDERICE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO INTERVENTO PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese IL DIRETTORE DEI LAVORI: STUDIO ALTIERI S.p.A. (capogruppo), Thiene (VI) OMNISERVICE Engineering S.r.l. OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l., Aragona (AG) Studio Di Mino Ingegneri Associati (AG) - Dott. Ing. Pietro Agnello - Ing. Sala Calogero (AG) Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543 Ing. Marco Lo Presti (PA) Arch. Alessandra Altieri, Marano Vicentino (VI) Dott. Antonio Bambina, Alcamo (TP) VAMIR Geologia ed Ambiente s.a.s. (PA) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Giovanni Corso IMPRESA APPALTATRICE: Ecochimica Stingo s.r.l. Via Ripuaria n. 12 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CONTRATTO: d'appalto rep. n° 6659 del 28/03/2018 PERIZIA DI VARIANTE (ai sensi dell'art. 132 comma 1°, lettera c, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.) L'Impresa Il Direttore dei lavori Il R.U.P. Ecochimica Stingo s.r.l. (Ing. Pietro Agnello) (Ing. Giovanni Corso) , i n d ust l e ri a Sez. A a t l e n N. A 543 , e d i e b Ordine degli Ingegneri l m della Provincia i a di Agrigento n f e Dott. Ing. o l i r v m i Pietro c a i z r Agnello i o o t n t e e s Relazione di Ottemperanza TAV. N° TITOLO G.2 SCALA CODICE ELABORATO F 0 5 3 3 P 1 RLA 01 1 0 REV. -

TRAPANI E Provincia INFORMA SALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Stranieri

Progetto Istituto Ministero della Salute Ministero dell’Interno co-finanziato Nazionale Dipartimento Dipartimento dall’Unione Salute, Migrazioni della Prevenzione per le Libertà Civili Europea e Povertà e Comunicazione e l’Immigrazione IFoNndo EuFropOeo perR l'InMtegraziAone dSei CAittadLini dUei PaTesi TE erzi Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini stranieri I Servizi Sanitari di TRAPANI e Provincia INFORMA SALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini Stranieri I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI TRAPANI E PROVINCIA LES PRINCIPAUX SERVICES DE SANTÉ DE TRAPANI ET SA PROVINCE THE MAIN HEALTH SERVICES OF TRAPANI AND ITS PROVINCE I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI TRAPANI E PROVINCIA LES PRINCIPAUX SERVICES DE SANTÉ DE TRAPANI ET SA PROVINCE/ THE MAIN HEALTH SERVICES OF TRAPANI AND ITS PROVINCE L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani interessa l’intera provincia di Trapani e si articola in sei Distretti Sanitari che com - prendono i 24 comuni del territorio. Il territorio si estende sui comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, 2 Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita. La Provincia di Trapani comprende anche l'Arcipelago delle Isole Egadi (comune di Favignana) e l'Isola di Pantelleria (comune di Pantelleria). I Distretti Sanitari costituiscono l’articolazione territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ove vengono erogate le prestazioni in materia di prevenzione, diagnosi, cura, riabilita - zione ed educazione sanitaria. DISTRETTO SANITARIO DI TRAPANI Sede Legale: Via Vespri 85 (Ex ENPAS) - 91100 Trapani Telefono: 0923/828111 Territorio di riferimento: Comuni di Trapani, Valderice, Paceco Erice, Custonaci, Buseto, Palizzolo, San Vito Lo Capo, Favignana. -

Federazione Italiana Pallacanestro Territoriale Trapani

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO TERRITORIALE TRAPANI COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 26 GENNAIO 2011 UFFICIO GARE N. 19 Trofeo Esordienti Girone: Girone A M74278 BASKET TRAPANI SRL - TRAPANI (TP) Sede : LARGO ILIO - 91100 TRAPANI Tel. 092326710 - Fax 0923541670 Sponsor : Campo : PALAILIO, Largo Ilio 91100 TRAPANI (TP) Maglia : chiara Dirigente : TARTAMELLA FABIO Telefono : 3293090810 M76117 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI - TRAPANI (TP) Sede : VIA TITO LIVIO 3 - 91100 TRAPANI Tel. 0923539045 Sponsor : Campo : PAL. S.E. G.MARCONI, Via 11 Settembre 91100 TRAPANI (TP) Maglia : chiaro Dirigente : Cannamela Mario Telefono : 3895107957 M76117 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI - TRAPANI (TP) Sede : VIA TITO LIVIO 3 - 91100 TRAPANI Tel. 0923539045 Sponsor : Campo : PAL. S.E. G.MARCONI, Via 11 Settembre 91100 TRAPANI (TP) Maglia : chiaro Dirigente : LA BELLA GIAMBATTISTA Telefono : 0923865193 M76117 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI - TRAPANI (TP) Sede : VIA TITO LIVIO 3 - 91100 TRAPANI Tel. 0923539045 Sponsor : Campo : PALESTRA COMUNALE, Via Ten. Alberti 91100 TRAPANI (TP) Maglia : chiaro Dirigente : LA BELLA GIAMBATTISTA Telefono : 0923865193 M76382 A.S. DIL. PEGASO TRAPANI - TRAPANI (TP) Sede : VIA STABILIMENTI, 11 - 91100 TRAPANI Tel. 0923540597 - Fax 0923540597 Sponsor : Campo : PALESTRA COMUNALE, Via Ten. Alberti 91100 TRAPANI (TP) Maglia : chiaro Dirigente : GIANQUINTO PIETRO Telefono : 3386218385 TERRITORIALE TRAPANI 91100 TRAPANI - Via G. Marconi N.214 Tel. 0923-534457 - Fax 0923-534457 segue C.U. n. 30 del 26 Gennaio 2011 U.G. n.19 M77522 ASD PALL. VALDERICE - VALDERICE (TP) Sede : VIA VESPRI 152 - 91019 VALDERICE Tel. 0923836113 - Fax 0923836355 Sponsor : Campo : PAL. COMUNALE, Via Lazio C.da Misericordia 91019 VALDERICE (TP) Maglia : chiaro Dirigente : Tartamella Dario Telefono : 3388811238 M77874 ASD GIOCHIAMO INSIEME - TRAPANI (TP) Sede : VIA DELLA PACE, 10 - 91100 TRAPANI Tel. -

Calendario Campionato Provinciale Giovanissimi Girone “A” Stagione Sportiva 2017/2018 Girone Di Andata

CALENDARIO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GIRONE “A” STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 GIRONE DI ANDATA 1^ GIORNATA *ACCADEMIA SPORT TRAPANI FOOTBALL CASTELLAMMARE 01/11/17 15:15 BELICE SPORT CUSTONACI 30/10/17 16:00 *CASTELVETRANO SELINUNTE ACCADEMIA BELICE CALCIO 01/11/17 15:30 CITTA DI MAZARA ELIMI CALCIO 04/11/17 15:30 MARSALA CALCIO CINQUE TORRI TRAPANI 30/10/17 15:00 *S.C. COSTA GAIA ADELKAM CITTA DI SALEMI 31/10/17 15:15 VALDERICE CALCIO 2013 *PACECO 1976 30/10/17 16:30 2^ GIORNATA ACCADEMIA BELICE CALCIO *S.C. COSTA GAIA ADELKAM 11/11/17 15:00 CINQUE TORRI TRAPANI *CASTELVETRANO SELINUNTE 06/11/17 15:00 CITTA DI SALEMI BELICE SPORT 06/11/17 16:00 CUSTONACI VALDERICE CALCIO 2013 11/11/17 15:30 ELIMI CALCIO MARSALA CALCIO 10/11/17 15:00 FOOTBALL CASTELLAMMARE CITTA DI MAZARA 11/11/17 15:30 *PACECO 1976 *ACCADEMIA SPORT TRAPANI 06/11/17 15:15 3^ GIORNATA BELICE SPORT ACCADEMIA BELICE CALCIO 13/11/17 16:00 *CASTELVETRANO SELINUNTE ELIMI CALCIO 15/11/17 15:30 CITTA DI MAZARA *ACCADEMIA SPORT TRAPANI 18/11/17 15:30 MARSALA CALCIO FOOTBALL CASTELLAMMARE 13/11/17 15:00 *PACECO 1976 CUSTONACI 13/11/17 15:15 *S.C. COSTA GAIA ADELKAM CINQUE TORRI TRAPANI 14/11/17 15:15 VALDERICE CALCIO 2013 CITTA DI SALEMI 13/11/17 16:30 4^ GIORNATA ACCADEMIA BELICE CALCIO VALDERICE CALCIO 2013 25/11/17 15:00 *ACCADEMIA SPORT TRAPANI MARSALA CALCIO 22/11/17 15:15 CINQUE TORRI TRAPANI BELICE SPORT 20/11/17 15:00 CITTA DI MAZARA *PACECO 1976 25/11/17 15:30 CITTA DI SALEMI CUSTONACI 20/11/17 16:00 ELIMI CALCIO *S.C.