Schluss. Jetzt Werde Ich Etwas

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

At the Heart of the White Rose: Letters and Diaries of Hans and Sophie

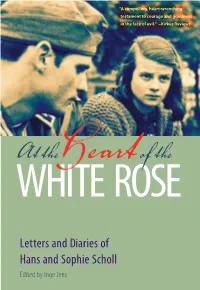

“A compelling, heart-wrenching testament to courage and goodness in the face of evil.” –Kirkus Reviews AtWHITE the eart ROSEof the Letters and Diaries of Hans and Sophie Scholl Edited by Inge Jens This is a preview. Get the entire book here. At the Heart of the White Rose Letters and Diaries of Hans and Sophie Scholl Edited by Inge Jens Translated from the German by J. Maxwell Brownjohn Preface by Richard Gilman Plough Publishing House This is a preview. Get the entire book here. Published by Plough Publishing House Walden, New York Robertsbridge, England Elsmore, Australia www.plough.com PRINT ISBN: 978-087486-029-0 MOBI ISBN: 978-0-87486-034-4 PDF ISBN: 978-0-87486-035-1 EPUB ISBN: 978-0-87486-030-6 This is a preview. Get the entire book here. Contents Foreword vii Preface to the American Edition ix Hans Scholl 1937–1939 1 Sophie Scholl 1937–1939 24 Hans Scholl 1939–1940 46 Sophie Scholl 1939–1940 65 Hans Scholl 1940–1941 104 Sophie Scholl 1940–1941 130 Hans Scholl Summer–Fall 1941 165 Sophie Scholl Fall 1941 185 Hans Scholl Winter 1941–1942 198 Sophie Scholl Winter–Spring 1942 206 Hans Scholl Winter–Spring 1942 213 Sophie Scholl Summer 1942 221 Hans Scholl Russia: 1942 234 Sophie Scholl Autumn 1942 268 This is a preview. Get the entire book here. Hans Scholl December 1942 285 Sophie Scholl Winter 1942–1943 291 Hans Scholl Winter 1942–1943 297 Sophie Scholl Winter 1943 301 Hans Scholl February 16 309 Sophie Scholl February 17 311 Acknowledgments 314 Index 317 Notes 325 This is a preview. -

The White Rose in Cooperation With: Bayerische Landeszentrale Für Politische Bildungsarbeit the White Rose

The White Rose In cooperation with: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit The White Rose The Student Resistance against Hitler Munich 1942/43 The Name 'White Rose' The Origin of the White Rose The Activities of the White Rose The Third Reich Young People in the Third Reich A City in the Third Reich Munich – Capital of the Movement Munich – Capital of German Art The University of Munich Orientations Willi Graf Professor Kurt Huber Hans Leipelt Christoph Probst Alexander Schmorell Hans Scholl Sophie Scholl Ulm Senior Year Eugen Grimminger Saarbrücken Group Falk Harnack 'Uncle Emil' Group Service at the Front in Russia The Leaflets of the White Rose NS Justice The Trials against the White Rose Epilogue 1 The Name Weiße Rose (White Rose) "To get back to my pamphlet 'Die Weiße Rose', I would like to answer the question 'Why did I give the leaflet this title and no other?' by explaining the following: The name 'Die Weiße Rose' was cho- sen arbitrarily. I proceeded from the assumption that powerful propaganda has to contain certain phrases which do not necessarily mean anything, which sound good, but which still stand for a programme. I may have chosen the name intuitively since at that time I was directly under the influence of the Span- ish romances 'Rosa Blanca' by Brentano. There is no connection with the 'White Rose' in English history." Hans Scholl, interrogation protocol of the Gestapo, 20.2.1943 The Origin of the White Rose The White Rose originated from individual friend- ships growing into circles of friends. Christoph Probst and Alexander Schmorell had been friends since their school days. -

Journal of the Union Faculty Forum

Journal of the Union Faculty Forum A Publication of the Union University Faculty Forum Vol. 30 Fall 2010 Faculty Forum President’s Letter Greetings Union University Faculty! It is a great privilege to be able to serve as your Union University Faculty Forum President for the 2010-2011 academic year. I encourage you to actively participate in this organization that was created, “to provide a means for the faculty to express its interests and concerns to The Greater Faculty and the Provost, and to make recommendations about issues affecting Union University.” Last year, the membership made valuable inquiries and suggestions in matters involving facilities and equipment, student testing services, academic and University policies, technology, and fringe benefits. Your participation will ensure that faculty voices continue to be heard, and that we can provide input that supports our core values of being Excellence-Driven, Christ-Centered, People-Focused, and Future-Directed. The Faculty Forum is also pleased to provide a vehicle to share the scholarship and creative endeavors of our faculty via The Journal of the Union Faculty Forum (JUFF). Thanks to Melissa Moore and Jeannie Byrd, who served as co-editors of JUFF this year. We are also grateful to University Services and Provost Carla Sanderson who provided logistical and financial support, respectively, for JUFF. If you were not among the JUFF contributors this year, please plan now to contribute to this forum of ideas in next year’s publication. In addition to the JUFF editors, I would like to thank our other 2010-2011 Faculty Forum officers, Gavin Richardson, Vice President, and Terry Weaver, Secretary. -

Der Wache Geist Der Jugend (Sanela Tadic, 2006)

Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne; und siehe, da waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster; und die ihnen Unrecht taten, waren so mächtig, dass sie keinen Tröster haben konnten. Und da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die noch das Leben hatten. (Altes Testament) {aus dem IV. Flugblatt der Weissen Rose} 2 S O P H I E S C H O L L Ein harter Geist ein weiches Herz Wie könnte man da von einem Schicksal erwarten, dass es einer gerechten Sache den Sieg gebe, da sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer gerechten Sache opfert. (Sophie Scholl, 1940) ________________________________________________________________________________________________________________________ Geschwister Scholl Der wache Geist der Jugend (Sanela Tadic, 2006) 3 Inhaltsverzeichnis S O P H I E S C H O L L ............................................................................................................... 2 Ein harter Geist ein weiches Herz ............................................................................................ 2 Porträt: Sophie Scholl...................................................................................................................... 6 Kindheit und Jugend ................................................................................................................... 6 In den Fängen des Nationalsozialismus ..................................................................................... 7 Die grosse Enttäuschung -

Archiv - Findmittel Online

- Archiv - Findmittel online Bestand: ED 474 Aicher-Scholl, Inge © Institut für Zeitgeschichte - Archiv - http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0474.pdf Bestand Nachlaß Inge Aicher-Scholl Signatur ED 474 Zum Bestand Institut für Zeitgeschichte München - Berlin - Archiv - Nachlaß Inge Aicher-Scholl (IfZ-Signatur ED 474) Vorläufiges Findbuch (Stand: Oktober 2005) Der Nachlaß der Pädagogin und Publizistin Inge Aicher-Scholl (1917-1998) beinhaltet umfangreiche Unterlagen und Dokumente aus dem familiären Umfeld, so insbesondere umfangreiche Korrespondenzen der Geschwister Scholl, zum Widerstandskreis "Weiße Rose", zu dessen Rezeptionsgeschichte nach 1945 und zur Friedens- und Umweltbewegung der Bundesrepublik Deutschland einschließlich einer umfangreichen Bibliothek. In Verbindung mit der Sammlung Hellmuth Auerbach und der Sammlung Ricarda Huch liegt damit im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte der eigentlich zentrale und sicherlich umfangreichste Bestand zur Geschichte der "Weißen Rose" vor. Erschließung, Verzeichnung und Sicherheitsverfilmung des Bestandes waren mit einem erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Mit Ausnahme der noch zu beendenden Einarbeitung der umfangreichen Bilddokumente ist dieser Bestand damit benutzbar und mittels des hier vorliegenden, vorläufigen Findbuches zu erschließen. Inhaltsverzeichnis: 1. Alben, Ausweise, Zeugnisse 1.1. Aufzeichnungen und Skizzen von Inge Scholl, Sophie Scholl, Werner Scholl (Band 1) 1.2. Skizzen, Aquarelle, Manuskripte, Reiseaufzeichnungen von Inge Scholl, Hans Scholl und Otl Aicher (Band 2) 1.3. Zeugnisse, Ausweise, Behördenbescheinigungen etc. für Hans Scholl, Inge Scholl, Sophie Scholl, Werner Scholl und Otl Aicher (Band 3) 2. Korrespondenz Magdalene und Robert Scholl 2.1. Briefe der Eltern Müller an ihre Tochter Magdalene, verh. Scholl (Band Institut für4) Zeitgeschichte München - Berlin © Institut für Zeitgeschichte - Archiv - Seite 1 Seite 2 von 813 © Institut für Zeitgeschichte - Archiv - http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0474.pdf Bestand Nachlaß Inge Aicher-Scholl Signatur ED 474 2.2. -

Einsichten Und Perspektiven

2 | 1 4 Einsichten und Perspektiven B a y e r i s c h e Z e i t s c h r i f t f ü r P o l i t i k u n d G e s c h i c h t e Sophie Scholl – eine Ikone des Widerstands / Erinnerungsalbum Karl Hoffmann / Meinungsfreiheit oder Meinungsmonopol? / Länder- notiz: Finnland / „Sich ein Leben zu erkämpfen ist nicht leicht ...“ Sexuelle Vielfalt als gesamtgesellschaftliche Herausforderung Einsichten und Perspektiven Autorinnen und Autoren dieses Heftes Impressum Sascha Gorhau, M.A., arbeitet als freier JOurnalist und AutOr. Einsichten Professor Dr. Dirk Götschmann ist PrOfessOr em. für Neuere und Perspektiven und Neueste Geschichte unter besOnderer Berücksichtigung der Landesgeschichte an der Universität Würzburg. VerantwOrtlich: Werner Karg leitet das Veranstaltungsreferat der Landeszentrale MOnika Franz, für pOlitische Bildungsarbeit und ist stellvertretender Leiter Praterinsel 2, derselben. 80538 München Dr. Hildegard Kronawitter, Dipl.-VOlkswirtin und Landtags- abgeOrdnete a. D., ist seit 2009 ehrenamtliche VOrsitzende der RedaktiOn: Weiße ROse Stiftung e. V.. MOnika Franz, Zara Pfeiffer ist Lehrbeauftragte am Institut für Medien der Werner Karg, Kunstuniversität Linz und am Institut für SOziOlOgie der LMU- Uta Löhrer München; sie ist darüber hinaus als pädagOgische Mitarbeiterin RedaktiOnsassistenz: beim PädagOgischen Institut der Stadt München im Bereich gen- Julia KOvacs der studies und als freischaffende AutOrin tätig. Dr. Mathias Rösch, HistOriker, ist Leiter des Schulmuseums Nürnberg und KustOs der Schulgeschichtlichen Sammlung, Gestaltung: Universität Erlangen-Nürnberg. www.griesbeckdesign.de Druck: alpha print medien AG, Darmstadt Titelbild: SOphie SchOll als COmicfigur, hier: Ausschnitt WebcOmic „Das Leben ist Hinweis zur Bestellung von Publikationen kein POnyhOf“ vOn der Landeszentrale: Sarah Burrini Foto: www.sarahburrini.comics Alle Publikationen der Landeszentrale sind ab 1. -

Zur Religiösen Entwicklung Von Hans Scholl Unveröffentlichte Gedichte, Briefe Und Texte

Robert M. Zoske Sehnsucht nach dem Lichte – Zur religiösen Entwicklung von Hans Scholl Unveröffentlichte Gedichte, Briefe und Texte Herbert Utz Verlag · München 44321_Zoske_210.indd 3 23.07.2014 17:15:01 Münchner Theologische Beiträge herausgegeben von Gunther Wenz Ewald Stübinger Nikolaus Knoepffler Band 15 Zugl.: Diss., Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, 2014 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf foto- mechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten. Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2014 ISBN 978-3-8316-4321-9 Printed in EC Herbert Utz Verlag GmbH, München 089-277791-00 · www.utzverlag.de 44321_Zoske_210.indd 4 23.07.2014 17:15:01 Inhalt Präludium ................................................................................................................. 19 I. Problemstellung ................................................................................................. 27 1. Ältere Forschung – Religion als Primat .................................................... 27 2. Neuere Forschung – Religion im Diskurs ................................................. -

Readers Theater. the White Rose

www.wsherc.org Lesson 10: Readers Theater. The White Rose. by Josephine Cripps, Teacher, Summit K-12 School, Seattle 2008 The White Rose: A True Story of Freedom in Nazi Germany By Josephine Cripps CAST Sophie Scholl Gestapo Agent #1 Inge Scholl Gestapo Agent #2 Elisabeth Scholl Alex Schmorell Hans Scholl Christoph Probst Werner Scholl Willi Graff Robert Scholl/Father Jakob Schmid Maria Scholl/Mother Gestapo Agent Robert Mohr Narrators (13 total) Gestapo Agent Mullen Frau Kruger Gestapo Agent #3 Luise Nathan Judge Reisler 2 THE WHITE ROSE: A TRUE STORY OF FREEDOM IN NAZI GERMANY PART ONE SOPHIE SCHOLL (age 12), INGE SCHOLL (age 15), ELISABETH SCHOLL (age 9), HANS SCHOLL (age 16), WERNER SCHOLL (age 7), FATHER, MOTHER, and NARRATOR 1 enter as Curtain rises. NARRATOR 1: The year is 1934. The place, Ulm, Germany. Ulm is a bustling town on the Danube River. Sophie Scholl lives there, in a fine old house with her parents and her four brothers and sisters—Hans, Inge, Elisabeth, and Werner. They step forward as their names are called. SOPHIE My life is mostly school. But every afternoon, as soon as the bell rings, I hop on my bike and ride through the narrow streets down to the Danube. It’s beautiful in the spring. Irises line the river bank, and I cycle so fast along the mossy path, I feel absolutely free! On weekends, when I really am free, I bicycle with my brother Hans up into the mountains. HANS We pack cheese sandwiches, and for two whole days we hike through the alpine forest. -

Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film

University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies Legacy Theses 2012 Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film Fell, Hannelore E. Fell, H. E. (2012). Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/13369 http://hdl.handle.net/1880/50001 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film by Hannelore E. Fell A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF GERMANIC, SLAVIC AND EAST ASIAN STUDIES CALGARY, ALBERTA SEPTEMBER, 2012 © Hannelore E. Fell 2012 The author of this thesis has granted the University of Calgary a non-exclusive license to reproduce and distribute copies of this thesis to users of the University of Calgary Archives. Copyright remains with the author. Theses and dissertations available in the University of Calgary Institutional Repository are solely for the purpose of private study and research. They may not be copied or reproduced, except as permitted by copyright laws, without written authority of the copyright owner. Any commercial use or re-publication is strictly prohibited. -

Sophia Scholl Was Born on May 9, 1921, the Daughter of Robert Scholl

Sermon on Sophie & Hans Scholl and Shiphrah & Puah Yesterday, on 24 February, exactly 75 years ago, Sophie and Hans Scholl were buried in the cemetery in München-Perlach, just a few blocks away from our church. I came across their names first, when I was a teenager and someone gave me a small book with the title “The White Rose”. The photo on the cover is the photo we have on our bulletins today. I am sharing a lot of details with you when I share Sophie and Hans Scholl’s story, and I also use real names of people involved because I want to show how human everyone was who was part of their story. I want to show what normal people – like you and me, in a way - with normal names in very normal places are able to do, when they need to resist or when they are caught in the wrong ideology… Sophie Scholl was born on May 9, 1921, the daughter of Robert Scholl, the mayor of Forchtenberg. Her full name was Sophia Magdalena Scholl. The family lived in Ludwigsburg, Germany from the summer of 1930 till spring of 1932, after which they moved to Ulm and finally to Munich where Sophie attended a secondary school for girls. At the age of twelve, she was required to join the Bund Deutscher Mädel (League of German Girls) as were most young women at the time, but her initial enthusiasm gradually gave way to strong criticism. She was aware of the dissenting political views of her father, of friends, and also of some of her teachers. -

Sophie Scholl and the White Rose

ACCLAIM FOR SOPHIE SCHOLL AND THE WHITE ROSE “The animated narrative reads like a suspense novel.” The New York Times “This is a story that commands our attention.” Newsweek International “Inspiring – and could not be more timely.” Studs Terkel “Superbly written.” Library Journal “Unusually powerful and compelling ...Among the indispensable literature of modern political culture.” Hans-Wolf von Wietersheim, Das Parlament (Official publication, German Bundestag) “Heart-wrenching and inspiring . a story few readers will forget.” San Francisco Chronicle “Could change your life forever.” Dayton Daily News “Dumbach and Newborn have told their compelling story beautifully.” Washington Jewish Week “This is an impressive, highly readable and beautifully researched account of two brave German youths and their comrades who rejected Hitler’s demonic vision and fought to open their countrymen’s eyes to the horrors that lay ahead—at the cost of their lives . This book drives home the high cost of courage in world gone mad, and the brilliant light these brave young people shone into the dark night of Nazi Germany.” Susan Rubinowitz, Political Reporter, New York “A must for anyone, especially young people, to read.” Evelyn Rubin, author of Ghetto Shanghai “A dramatic story of courage during the darkest period of the 20th century ...Andit’sastorywithnewchapters unfolding. This book is a fundamental resource and a memorable read.” Toby Axelrod, author and reporter, Berlin & New York “This book, chapter by chapter, builds into an incontestable argument for the power and possibilities of action over passive acceptance and apathy.” Jewish Chronicle TESTIMONIALS ABOUT THE WHITE ROSE BY NOTABLE CONTEMPORARIES “Good, splendid young people! You shall not have died in vain; you shall not be forgotten. -

2019 Jewell Mainstage Play Guide Welcome

2019 JEWELL MAINSTAGE PLAY GUIDE WELCOME The true story of an ordinary young woman during extraordinary times. Twenty-one-year-old Spohie Scholl is a college student, anti-Nazi activist and, along with her brother, a member of the White Rose resistance. Charged with treason and held in a German prison, Sophie is forced to play a psychological game of cat and mouse as she fights for her life and soul with a Gestapo interrogator. This emotionally charged story testifies to the courage required to live out your values. Sophie Scholl was a real person, a student like you, who stood up boldly for what she believed was right. She didn’t sit idly by while the ruthlessly oppressive Nazi regime of mid-20th century Germany took away her rights and the rights of those around her. Instead, Sophie, her brother Hans and a handful of their friends organized a sweeping resistance campaign, speaking out boldly against the atrocities they saw by distributing thousands of leaflets in several different German cities. Courage is the ability to do something despite fear or grief. You don't need to be a special person to be heroic; all you have to do is persevere. As you witness Sophie’s story in today’s performance, put yourself in her position and know that you too are capable of profound acts of courage. We’d love to hear from you! Tag us on any of the social media platforms listed below. JEWELL MAINSTAGE TABLE OF CONTENTS 204 N 85th St Seattle, WA 98103 THE AUTHOR ADMINISTRATIVE OFFICES 212 N 85th St 4 David Meyers Seattle, WA 98103 THE PLAY 206.781.9707 Box Office 5 Characters: Sophie and Hans Scholl 206.781.9708 Group Sales 7 Characters: Kurt Grunwald 206.781.9705 Administrative Office 8 Setting/Place TAPROOTTHEATRE.ORG 9 Costumes CULTURAL CONTEXT A Play Guide published by Taproot Theatre Company 10 World War II - A Basic Timeline 11 German Domination & The Defeat of Nazi RESEARCHER: Sonja Lowe, Dramaturg Germany EDITOR: Josh Krupke 12 Everyday Life in Germany During WWII REHEARSAL PHOTOS: John Ulman 14 Nazi Propaganda 15 A Brief History of the White Rose All rights reserved.