Wilhelm Schepping Der Kirchenliedkomponist Adt)Lf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

"... Und Steure Deiner Feinde Mord" : Gewalt Im Kirchenlied

IASL 2015; 40(1): 1–20 Martina Wagner-Egelhaaf „… und steure deiner Feinde Mord“ Gewalt im Kirchenlied Abstract: This essay looks at moments of violence in Christian hymns. It analyzes chants used in the early modern struggle between Catholics and Protestants and in missionary movements which still can be found in contemporary hymnbooks. The article shows that the chants not only direct aggression against an outer enemy but also against the fiend within. As the German word ‘Gewalt’ means both ‘violence’ and ‘power’, the hymns oscillate between both meanings. The ‘Gewalt’ being praised in the hymns often self-reflectively addresses the chants’ own violence and/or power as it is illustrated by a brief look at Heinrich von Kleist’s novella Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. DOI 10.1515/iasl-2015-0001 Kirchenlieder mit Gewalt in Verbindung zu bringen, liegt auf den ersten Blick nicht unbedingt nahe, dient das Kirchenlied doch in erster Linie der gottesdienst- lichen Erbauung und dem Lob Gottes. Und doch gibt es in den Gesangbüchern, die insgesamt ziemlich politisch korrekt geworden sind,1 bis heute Liedtexte, in denen es keineswegs zimperlich zugeht. Dies ist umso mehr in historischen Gesangbüchern der Fall. Es ist ein Leichtes, hier Beispiele zu präsentieren, bei denen man sich fragt, wie sie gesungen werden konnten, ohne dass sich dabei das christliche Gewissen regte. Im Fokus des vorliegenden Beitrags steht jedoch das, was tatsächlich in den Gesangbüchern stehen geblieben ist, was gewisser- maßen die Gewalt-Zensur überstanden hat und vielleicht doch unter dem Vor- zeichen einer gepflegten, impliziten, subtilen, in ihrer Ambiguität vielleicht den- noch wirkmächtigen Gewaltförmigkeit diskutiert werden kann. -

O Herr, Ich Bin Nicht Würdig GL 710/9 (Alt: 801) T: Franz Seraph Von Kohlbrenner M: Michael Haydn (1737-1806) 1795 (1728-1783) 1777 Notensatz: Lilypond.Miraheze.Org

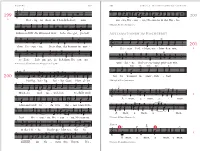

O Herr, ich bin nicht würdig GL 710/9 (alt: 801) T: Franz Seraph von Kohlbrenner M: Michael Haydn (1737-1806) 1795 (1728-1783) 1777 Notensatz: lilypond.miraheze.org = 88 C CG7 G7 CC G7 O Herr, ich bin nicht wür dig, o Herr, ich bin nicht Du a ber mach mich wür dig, du a ber mach mich CGF 7 C CCG G7 C wür dig, zu dei nem Tisch zu gehn. O stil le mein Ver wür dig, er hör mein kind lich Flehn! CGCG CCCGG7 C C G7 lan gen, du See len bräu ti gam, dich wür dig zu emp G7 CGC 7 C F G7 C fangen, dich würdig zu emp fangen, dich, wah res O ster lamm! Deutsche Messe D872 (GL 711-1/802-1) Deutsche Messe D872 Text: Josel Ph. Neumann (1774-1849) Franz Schubert (1797-1828) Originaltonart: F-Dur Notensatz: lilypond.miraheze.org Mäßig = 60 C CEG Am 1 Wo hin soll ich mich wen den, wenn Gram und Schmerz mich GC C C GE Am drü cken? Wem künd' ich mein Ent zü cken, wenn freudig pocht mein G C C F CCFGC C7 7 Herz? Zu dir, zu dir, o Va ter, komm ich in Freud' und CCG C F C C7 C7 C G C Lei den, du sendest ja die Freuden, du hei lest je den Schmerz. Gloria (Ehre sei Gott in der Höhe) Deutsche Messe D872 #2 GL 711 T: Josef Ph. Neumann (1774-1849) Franz Schubert (1797-1828) Notensatz: lilypond.miraheze.org F Am Gm F C 1. -

Inhaltsverzeichnis

Titel xxxxxxxxxx | 1 Inhaltsverzeichnis Wort zum Geleit 3 Einleitung 5 Andachten Morgen 7 Mittag 14 Abend mit Tagesrückblick 18 Abend mit Wochenrückblick 27 Beginn der Sitzung 36 Advent 40 Weihnachtszeit 49 Buße 58 Passion 65 Osterzeit 74 Ökumene 82 Dank 91 Schöpfung 100 Zeugen des Glaubens und Vorbilder der Nächstenliebe 108 Totengedächtnis 117 Unglücksfall 125 Erweiterungen und Alternativen Lichtfeier zum Beginn einer Abendandacht 135 Weihrauchspende 138 Taufgedächtnis 140 Alternative Gebete und Lieder 144 Fundstellen für alternative Bibeltexte 149 Quellenverzeichnis 150 Impressum 2 | Kleine ökumenische Andachten Wort zum Geleit | 3 Wort zum Geleit Das Buch, das Sie in den Händen halten, ist von einer gemeinsa- men Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen aus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und dem Bistum Hildesheim erar beitet worden. Es soll kleinen Gemein- schaften die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand und ohne aufwendige Vorbereitungsarbeiten ökumenische Andachten zu feiern. Gerade in kleineren Orten und in manchen Stadtteilen gibt es eine große Verbundenheit der Gläubigen mit „ihrer“ Kirche. Leider kön- nen die ordinierten Seelsorgerinnen und Seelsorger nicht mehr in jeder Kirche regel mäßig die Leitung von Gottesdiensten überneh- men. Mit dem Buch „Einfach gemeinsam feiern – Kleine ökumeni- sche Andachten“ verbinden wir Bischöfe die Hoffnung, dass sich Gläubige über die Konfessionsgrenzen hinaus zum regelmäßigen Gebet in der Kirche ihres Ortes bzw. ihres Stadtteiles treffen und unsere Kirchen auf diese Weise „durchbetete Räume“ bleiben. Nicht zuletzt entspricht das Feiern von ökumenischen Andach- ten der fünften Leitlinie der Charta Oecumenica, die die Kirchen Niedersachsens am 13. Mai 2007 unterzeichnet haben. Sie lautet: „Gemeinsam beten“. Auf dieser Grundlage möchten wir mit diesem Andachtsbuch ei- nen deutlichen ökumenischen Impuls setzen: Das gemeinsame Gebet ist der Grundpfeiler für alle ökumenischen Aktivitäten. -

Christkönigslieder Gegen Hitlers Regime

WILHELM SCHEPPING Christkönigslieder gegen Hitlers Regime Es waren bewusste Provokationen des NS-Regimes gegenüber der Katholi- schen Kirche – und sie provozierten ebenso bewusste Provokationen seitens der Kirche gegenüber dem NS-Regime: Als es nach Hitlers „Machtergrei- fung“ am 30. Januar 1933 aufgrund des von ihm verkündeten Absolutheitsan- spruchs seiner antichristlichen NS-Doktrin schon im September in Bayern und in den nachfolgenden Monaten auch in den meisten übrigen Landesteilen zu Verboten jeglicher Betätigung katholischer Verbände kam, machten die deutschen Bischöfe den Dreifaltigkeitssonntag – den ersten Sonntag nach Pfingsten – zum „Bekenntnistag“. Besonders engagiert begingen ihn die mitgliederstarken katholischen Jugendbünde, oft in ihrer Bundeskluft und von Bannern und Wimpeln begleitet, und dies besonders auch in bedeutenden Domen (u.a. Aachen1, Köln, Münster und Paderborn) mit festlichen Gottes- diensten, in die feierliche Treueversprechen einbezogen waren: Demonstrati- on ihrer Zugehörigkeit zur Kirche und eine Zeichensetzung gegen die NS- Diktatur. Eine umso eindeutigere Provokation der Kirche durch die Nationalsozia- listen bedeutete es daher, dass das Regime seine neu eingeführten „Reichs- wettkämpfe“ der Hitlerjugend in einen jährlichen propagandistischen „Reichssporttag“ münden ließen, den sie bewusst auf eben diesen Termin des „Bekenntnistages“ legten. Schon gleich am 6. Juni 1934 kam es zu dieser den Bekenntnistag stark beeinträchtigenden Kollision und zwang so die Jugend- verbände zum Ausweichen, weil deren Mitglieder durch die vom Regime verfügte Pflichtmitgliedschaft in der Hitlerjugend zumindest formal auch der Teilnahmepflicht unterlagen, was dazu führte, dass 1935 schon 3,5 Millionen und 1939 sogar 7 Millionen Jugendliche daran teilnahmen2. 1 Eine Erstfassung des vorliegenden Artikels erschien als einer der Beiträge zur ungedruckt publizierten Festschrift für einen befreundeten Aachener Kollegen: Polyphonie und Empa- thie. -

Kiek Heft 1 / 2013 Kirchenmusik Im Erzbistum Köln

KiEK Heft 1 / 2013 Kirchenmusik im Erzbistum Köln Informationen, Meinungen, Termine Informationsdienst für Kirchenmusiker, Kirchenmusikerinnen und Kirchenchöre Hauptabteilung Seelsorge - Stabsstelle Spiritualität und Gottesdienst - Kirchenmusik KIEK 1 / 2013 Impressum KONTAKTE ORGELSACHVERSTÄNDIGE IM ERZBISTUM KÖLN Erzbischöflisches Generalvikariat Hauptabteilung Seelsorge Kantor Adolf Fichter Stabsstelle Spiritualität und Gottesdienst Mühlenstr. 6b - Kirchenmusik - 53721 Siegburg 02241/60338 Richard Mailänder Erzdiözesankirchenmusikdirektor Kantor Eckhard Isenberg Tel.: 0221 / 1642-1544 St.-Tönnis-Str. 37 E-Mail: [email protected] 50769 Köln 0221/786748 Michael Koll Referent für Kirchenmusik Prof. Reiner Schuhenn Tel.: 0221 / 1642-1166 Lothringer Str. 117 E-Mail: [email protected] 50677 Köln 0221/3049871 Susanne Erkens Sekretariat GLOCKENSACHVERSTÄNDIGER Tel.: 0221 / 1642-1539 FÜR DAS ERZBISTUM KÖLN Fax.: 0221 / 1642-1558 E-Mail: [email protected] Kantor Norbert Jachtmann Breiten Dyk 100a KiEK-Redaktion: 47803 Krefeld [email protected] 02151/758297 [email protected] Schon gesurft? www.kirchenmusik-im-erzbistum-koeln.de Weitere Kontakte (Regionalkantoren ) siehe Seite XXXX IMPRESSUM Herausgeber: Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln Stabsstelle Spiritualität und Gottesdienst KiEK - NESWLETTER - Kirchenmusik - Verantwortlich: → schon abonniert? Richard Mailänder, EDKMD Dieses Heft wurde erstellt von: Hier erfahren Sie einmal im Monat Stefan Krüger • Neues und Neuestes -

Alphabetisches Verzeichnis Der Gesänge

1323 Verzeichnis der gesänge Alphabetisches Verzeichnis der gesänge G Gesang Lit Litanei PsL Psalmlied gre gregorianisch m mehrsprachig Res Respon- Kan Kanon ö ökumenische Fassung sorium KL Kyrie-Litanei (ö) gering abweichende R Ruf Kv Kehrvers/Antiphon ökumenische Fassung L Lied Ps Psalm Nr. Titel 436 ö Ach bleib mit deiner Gnade (L) 242 ö Adeste fideles (L) 946 Adoramus te, Alleluja (Kan) 117 Adventus et Quadragesima (G, gre) 116 Agnus Dei I (gre) 111 Agnus Dei VIII (gre) 119 Agnus Dei XVII (gre) 107 Agnus Dei XVIII (gre) 126 Alban-Messe (G, gre) 619,2 All ihr Werke des Herrn, preiset den Herrn (G zu Dan 3,57) 397 All meine Quellen entspringen in dir (Kan, Lonquich) 426 All meine Quellen entspringen in dir (Kv, Heiß) 767,2 Alle Könige müssen ihm huldigen (Kv zu Ps 72) 739 (ö) Alle Menschen höret auf dies neue Lied (L) 526 Alle Tage sing und sage (L) 645,5 Alle wurden erfüllt mit Heiligem Geist (Kv zu Ps 147) 170 ö Allein Gott in der Höh sei Ehr (L) 65,3 ö Alleluia (6. Ton, gre Ps 117), „ Halleluja 174,1 Alleluia (Kv, Taizé), „ Halleluja 710 ö Aller Augen warten auf dich (G, Schütz) 87 Aller Augen warten auf dich (Kv) 455 ö Alles meinem Gott zu Ehren (L) 619,1 Alles, was Odem hat (Kan zu Dan 3,57 ff, Rothenberg) 616,5 Alles, was Odem hat, lobe den Herrn (Kv zu Ps 150, Joppich) 666,1 Alma Redemptóris Mater (gre) 246 ö Als ich bei meinen Schafen wacht (L) 281 Also sprach beim Abendmahle (L) 746,3 Amen (Kan, Becker) 201,3 Amen (Kan, mündl. -

Motettenbuch Gotteslob Für Chor SATB, Teilweise Mit Orgel

Motettenbuch Gotteslob für Chor SATB, teilweise mit Orgel herausgegeben von Richard Mailänder (Idee und Leitung) Winfried Bönig, Karl Dorneger Christian Dostal, Frank Höndgen Eberhard Metternich erarbeitet in Übereinstimmung mit den Herausgebern des neuen Gotteslob editionchor · Chorausgabe Carus 2.170/05 C Inhalt Alphabetisches Verzeichnis der Titel und Textanfänge Titel GL EG Komponist Besetzung CD Seite Bevor des Tages Licht vergeht ......... 663 782.5 . Hoppe ........ SATB, Org ..................121 Bewahre uns, Gott ................. 453 171 ......Langer ........ SATB ............. 13 .......85 Bleib bei uns, Herr .................. 94 . L‘Estrange ..... SATB ............. 2 ........6 Christ ist erstanden ................. 318 99 .......Schneider ...... SATB ............. 9 .......41 Christus, der ist mein Leben .......... 507 516 ......Ives .......... SATB, Org ......... 15 ......102 Dank sei dir, Vater .................. 484 227. Führe ......... SATB, Org ...................95 Der König siegt, sein Banner glänzt ..... 299 . .Usmanova ..... SATB ............. 8 .......39 Ein Danklied sei dem Herrn ........... 382 . .Eham ......... SATB .......................54 Eine große Stadt ersteht ............. 479 . .König ......... SATB .......................88 Engel auf den Feldern singen ......... 250 . .Mezzalira ...... SATB [Org] ...................29 Es kommt ein Schiff, geladen ......... 236 8 .......Bredenbach .... SATB ............. 5 .......22 Freu dich, du Himmelskönigin / Pietà ... 525 . .Langer ........ SSAB ............. 16 -

Lieder Aus Dem Neuen Gotteslob, Die Sich in Jugendgottesdiensten Bewährt Haben Zusammengestellt Von Martina Steinhauser-Kampelmann (Seelsorgebereichsmusikerin)

Lieder aus dem neuen Gotteslob, die sich in Jugendgottesdiensten bewährt haben Zusammengestellt von Martina Steinhauser-Kampelmann (Seelsorgebereichsmusikerin) Nach Gotteslobnummer: Gl. -Nr. Titel Liturgie Form Sonstiges Gl. 82 Behutsam leise nimmst du fort Morgenlied NGL V/A ad lib. Eröffnung Gl. 85 Ausgang und Eingang Morgengebet Kanon Gl. 87 Aller Augen warten auf dich Tischgebet Kanon Gl. 88 Segne, Vater, diese Gaben Tischgebet Kanon Gl. 89 Herr, bleibe bei uns Abendgebet Kanon Gl. 94 Bleib bei uns, Herr, die Sonne gehet Abendlied 4-stg. Satz nieder Gl. 98 Herr, mein Beten steige zu dir auf wie Ruf zu den Fürbitten NGL 2-stg. Satz Weihrauch Gl. 100 Der Lärm verebbt, und die Last wird Abendlied NGL leichter Gl. 102 Eine ruhige Nacht Abendlied Kanon Gl. 140 Kommt herbei, singt dem Herrn Eröffnungslied NGL V/A Gl. 146 Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch Eröffnungslied NGL Gl. 148 Komm her, freu dich mit uns, tritt ein Eröffnungslied NGL Gl. 154 Kyrie eléison Kyrie Taizé 4-stg. Satz Fürbitt-Ruf Gl. 155 Kyrie eléison Kyrie ostkirchlich 4-stg. Satz Fürbitt-Ruf Gl. 156 Kyrie eléison Kyrie Taizé 4-stg. Satz Fürbitt-Ruf Gl. 161 Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld Kyrie -Lied NGL V/A Gl. 162 Mit lauter Stimme ruf ich zum Herrn Kyrie -Lied NGL V/A Gl. 168, 1 Gloria in excelsis Deo Gloria Kanon Möglichkeit, Taizé beides Gl. 168, 2 Ehre Gott in der Höhe Gloria -Lied NGL miteinander zu kombinieren Gl. 169 Gloria – Ehre sei Gott Gloria -Lied NGL Gl. 173, 1 Gloria in excelsis Deo Gloria Kanon Taizé Gl. -

01 Seiten I IV Frontispiz.Indd

q 4 œ 4 œ œ œ ˙ œ œ Hœei-liœg, heiœ- liœg, hœei - lig œGott, Herr alJ -lerJ j j œ œ œ œ ‰ œ j œ Mäch - tœe uœndœ Ge œ- wal-ten. Er - fülltœ sind j j œ j œ #œ œ œ. œ Him-mœel und Erœ œ- dœe voœn dœei - ner Herr-lich- œ j ˙ Œ œ œjœ œ œ œ œ œ keit. Ho - sœan. - na, Hoœ - san - na, Hoœ -sanJ-na j j œ j Œ j œ œ œ in dœer Hö˙ - h˙e. Hoœch-ge - lobt seœi, dœer dœa œ œ œ G es ä nge 302 303 j #œ œsanctus · akklamationenœ œ #œ ˙ im hochgebetŒ œ kœo.mmtœ œ im Na - men des Herrn. Ho - h 2 j œ j j 200 199 ˙ œ œ œ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ j Ó ö Hei - lig ist Gœott inœ Herr-liœch-k˙eit; sein sœan. - na, Hoœ - san - na, Hoœ -sanJ-na in dœer Hö˙ - h˙e. T: Liturgie, M: Oliver Sperling 2007 œ œ œ œ œ œ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ œ œ Ruhm er-füllt die Him-mel weit. Lob - sin - get, ju-belt Akklamationen im Hochgebet F E∫ ˙ œ œ ˙ œ Ó œ œ c j j j j 201 ihm. Hoœ - s˙an - n˙a. Preis ihm, der kommt in uns - œ œ œ œ œ œ j Œ Dei - nen Tod, o HeJrr, ver - künœ -dœen wiœr, 1 F E∫ ˙ ˙ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ w j j j re Zeit. -

Musik Im Trauungsgottesdienst 3

Inhalt Die Musik im Trauungsgottesdienst 3 Anregungen zur musikalischen Gestaltung der Messfeier zur Trauung 4 Auswahl geeigneter Lieder aus dem Bereich des Neuen Geistlichen Lieds 6 Auswahl geeigneter Sololiteratur aus dem klassischen Bereich 8 Auswahl geeigneter Sololiteratur Musik im aus dem modernen Bereich 9 Trauungsgottesdienst Bekannte Melodien aus dem Gotteslob mit neuen Texten versehen 10 Hinweise und Anregungen der Kirchenmusiker Klaus Cilleßen und Geeignete Orgelmusik 15 Konrad Suttmeyer in Anlehnung an Hinweise des Bistums Eichstätt Stand: Januar 2015 2 Die Musik im Trauungs- Anregungen zur musikalischen Gestaltung gottesdienst der Messfeier zur Trauung Die Musik trägt wesentlich zum Lesung, nach dem Trauungssegen, zur Gaben- Einzug Orgelmusik Gelingen eines festlichen bereitung und in der Kommunionfeier integ- rieren. Wichtig ist immer der textliche Bezug Trauungsgottesdienstes bei. Eröffnung Lobe den Herren, GL 392 zum jeweiligen liturgischen Geschehen. Herr, deine Güt ist unbegrenzt, GL 427,1 Bei der Auswahl und Zusammen- Nimmt man Vokal- und Instrumentalsolisten Nun jauchzt dem Herren, alle Welt, GL 144 stellung der zur Trauung verwen- in Anspruch, sollte man auf angemessene Singt dem Herrn ein neues Lied, GL 409 Qualität achten. Gute Solisten können Solostü- deten vokalen und instrumen- Gott, der nach seinem Bilde, GL 499 (mit Mel.: GL 395) cke ansprechend musikalisch umsetzen und Unser Leben sei ein Fest, H 183 talen Kirchenmusik gibt es einige sind somit ein echter Gewinn für die Feier. Lasst uns miteinander, H 126 Punkte zu beachten. Persönliche Vorlieben für bestimmte Lieder bzw. Solostücke können berücksichtigt Kyrie Herr, erbarme dich unser, GL 151 Der liturgische Ablauf einer Messfeier oder. werden, so weit sie in das liturgische Ge- Herr, erbarme dich, H 4 eines Wortgottesdienstes sieht ganz be- schehen passen. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German

Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

Dokument 1.Pdf

BERICHTE UND ARBEITEN AUS DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND DEM UNIVERSITÄTSARCHIV GIESSEN 44 KATALOG EINER SAMMLUNG VON GESANG-UND GEBETBÜCHERN HERMANN SCHÜLING GIESSEN UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 1992 BERICHTE UND ARBEITEN AUS DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND DEM UNIVERSITÄTSARCHIV GIESSEN 44 KATALOG EINER SAMMLUNG VON GESANG-UND GEBETBÜCHERN HERMANN SCHÜLING GIESSEN UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 1992 ISSN 0935—3410 Fotodruck und Einband Universitätsbibliothek Gießen Vorwort Kirchliche Gesangbücher und Gebetbücher sind während der letzten beiden Jahr- hunderte in einer großen Zahl und dazu meist noch in hohen Auflagen veröffentlicht worden. Trotzdem sind sie nur noch schwer zu ermittelnd, da sie als "Gebrauchs- literatur" zwar in der Hand breiter Bevölkerungsschichten waren, aber von öffent- lichen Bibliotheken, selbst kirchlichen Stellen kaum gesammelt wurden. Ihre Erhal- tung in wenigen oder wenigstens 1 Exemplar wäre nicht gesichert, wenn nicht private Sammeltätigkeit sich ihrer Bewahrung annähme. Der Verfasser hat in den Jahren 1980 bis 1990 eine Sammlung von 5048 solcher kirchlicher Gesangbücher und Gebetbücher käuflich (einige durch Geschenk) erworben, die er in vorliegendem Katalog verzeichnet. Die Titel stammen vorwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert und aus dem deut- schen Sprachgebiet. Von den auch vorhandenen 693 fremdsprachigen Titeln, die 1985-1989 erworben wurden, kommen aus Großbritannien u. Irland 494 Niederlande 4 USA 10 Ungarn 16 Frankreich 62 Slaw. Ländern 6 Italien 67 Indien 2 Belgien 31 Griechenland 1. Die Sammlung steht in der Universitätsbibliothek Gießen und ist nach Numerus currens aufgestellt. Dagegen faßt der Katalog den Bestand in systematischer Ordnung, d.h. die Bücher sind nach den Konfessionen getrennt, in diesen aber nach dem Alpha- bet der Bistümer bzw. Landeskirchen aufgeführt. Innerhalb der regionalen Kapitel erfolgt weiter jeweils eine chronologische Gliederung, während die übrigen Kapitel nach dem Alphabet der Titel bzw.