Storie [Di] Ceramiche 6

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Power Politics in Kolathunadu (1663-1697)

The Ali Rajas of Cannanore: status and identity at the interface of commercial and political expansion, 1663-1723 Mailaparambil, J.B. Citation Mailaparambil, J. B. (2007, December 12). The Ali Rajas of Cannanore: status and identity at the interface of commercial and political expansion, 1663-1723. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/12488 Version: Not Applicable (or Unknown) Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the License: Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/12488 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). CHAPTER SIX POWER POLITICS IN KOLATHUNADU (1663-1697) In the month of October 1690, three Dutch soldiers deserted from the Dutch fortress in Cannanore and were caught by the Nayars of the Kolathiri prince, Keppoe Unnithamburan, in Maday—a place some twenty kilometres to the north of Cannanore.1 Although they tried to hide their real identity by claiming first that they were English and later Portuguese, the Nayars who were sent by the Company to track them successfully exposed their pretensions. Realizing the graveness of the situation, the soldiers desperately pleaded with the Prince not to extradite them to the Company for fear of capital punishment. Moved by their pathetic imploring, the Prince took them under his protection and ordered the Company Nayars to turn back, stating that he would take them to Cannanore personally, which, in fact, did not happen. The Company servants complained about this incident to the Ali Raja. The latter assured them he would settle the issue by promising to advise and caution the inexperienced young prince regarding this issue. -

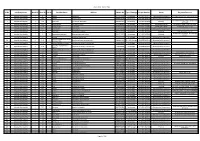

Sl No Localbody Name Ward No Door No Sub No Resident Name Address Mobile No Type of Damage Unique Number Status Rejection Remarks

Flood 2019 - Vythiri Taluk Sl No Localbody Name Ward No Door No Sub No Resident Name Address Mobile No Type of Damage Unique Number Status Rejection Remarks 1 Kalpetta Municipality 1 0 kamala neduelam 8157916492 No damage 31219021600235 Approved(Disbursement) RATION CARD DETAILS NOT AVAILABLE 2 Kalpetta Municipality 1 135 sabitha strange nivas 8086336019 No damage 31219021600240 Disbursed to Government 3 Kalpetta Municipality 1 138 manjusha sukrutham nedunilam 7902821756 No damage 31219021600076 Pending THE ADHAR CARD UPDATED ANOTHER ACCOUNT 4 Kalpetta Municipality 1 144 devi krishnan kottachira colony 9526684873 No damage 31219021600129 Verified(LRC Office) NO BRANCH NAME AND IFSC CODE 5 Kalpetta Municipality 1 149 janakiyamma kozhatatta 9495478641 >75% Damage 31219021600080 Verified(LRC Office) PASSBOOK IS NO CLEAR 6 Kalpetta Municipality 1 151 anandavalli kozhathatta 9656336368 No damage 31219021600061 Disbursed to Government 7 Kalpetta Municipality 1 16 chandran nedunilam st colony 9747347814 No damage 31219021600190 Withheld PASSBOOK NOT CLEAR 8 Kalpetta Municipality 1 16 3 sangeetha pradeepan rajasree gives nedunelam 9656256950 No damage 31219021600090 Withheld No damage type details and damage photos 9 Kalpetta Municipality 1 161 shylaja sasneham nedunilam 9349625411 No damage 31219021600074 Disbursed to Government Manjusha padikkandi house 10 Kalpetta Municipality 1 172 3 maniyancode padikkandi house maniyancode 9656467963 16 - 29% Damage 31219021600072 Disbursed to Government 11 Kalpetta Municipality 1 175 vinod madakkunnu colony -

Admission Closing Officials List 2018.Xlsx

Name and Sl. Designation of Sl. No. Details of Institute to be closed ITI Code District No. Admission Clossing Official 1 Vice Principal, Government Industrial Training Institute, Attingal, Govt. ITI Chackai. 1 Attingal.P.O GR32000246 Thiruvananthapuram Government Industrial Training Institute (SCDD) 2 Singarathoppu, Manacaud. GU32000377 Thiruvananthapuram 3 M P Private Industrial Training Institute, Attakulangara. PR32000226 Thiruvananthapuram Polio Home Computer Training Centre Private Industrial 4 Training Institute, LMS Compound, Palayam. PR32000400 Thiruvananthapuram All Saint's Computer Centre Private Industrial Training, 5 Beach.P.O PR32000417 Thiruvananthapuram 6 Jayamatha Private Industrial Training Institute, Nalanchira. PU32000288 Thiruvananthapuram Vice Principal, 2 Govt. ITI Government Industrial Training Institute for Women Dhanuvachapuram 1 Parassala GR32000639 Thiruvananthapuram Government Industrial Training Institute (SCDD) 2 Kanjiramkulam, Pulluvila.P.O. PR32000176 Thiruvananthapuram C.S.I Private Industrial Training Institute, 3 Kodiyannoorkonam, Thannimoodu.P.O PR32000123 Thiruvananthapuram Viswabharathy Private Industrial Training Institute, 4 Viswabharathy Road, Neyyattinkara. PR32000187 Thiruvananthapuram Bharat Social Service Centre Private Industrial Training 5 Institute, Paraniyam, Poovar. PR32000194 Thiruvananthapuram Institute of Engineering Technology Private Industrial 6 Training Institute, Kanjiramkulam, Nellikkakuzhi PR32000314 Thiruvananthapuram Computer Park Private Industrial Training Institute, 7 Neyyattinkara.P.O. -

15 -ാം േകരള നിയമസഭ 1 -ാം സേ ളനം ന ചി ം ഇ ാ േചാദ ം നം . 138 07-06

15 -ാം േകരള നിയമസഭ 1 -ാം സേളനം ന ചിം ഇാ േചാദം നം. 138 07-06-2021 - ൽ മപടി് ളയിൽ തകർ േറാകൾ േചാദം ഉരം Shri M. V. Govindan Master ീ . സി േജാസഫ് (തേശസയംഭരണം ാമവികസനം എൈം വ് മി) (എ) (എ) 2018, 2019 വർഷിൽ ഉായ ളയിൽ 2018, 2019 വർഷളിൽ ഉായ ളയിൽ തകർ കർ ജിയിെല േറാകെട എം തകർ ാമീണ േറാകൾ എ; അവ 877 ആണ്. േറാകൾ് 109.236 േകാടി ഏെതാെ; എ േകാടിെട നാശനളാണ് പെട നാശനളാണ് ഉായിത്. േറാകൾ് ഉായിത്; ത ത േറാകൾക് 76.289181 േകാടി പ േറാകൾ് ഫ് അവദിിോ; ഉെിൽ അവദിി്. ത േറാകെടം എ ക ഏെതാം േറാകൾെ് അവദി കെടം വിശദാംശൾ യഥാമം വിശദമാേമാ; അബം I, II എിവയിൽ കാണാതാണ് . (ബി) ളയിൽ തകർ പല ാമീണ േറാകം (ബി) നവീകരിതിന് ഫ് അവദിാത് ളയിൽ തകർ ാമീണ േറാകൾ യിൽെിോ: ആയ നവീകരിതിനാവശമായ നടപടികൾ സീകരി നവീകരിതിനാവശമായ നടപടി വരികയാണ്. സീകരിേമാ? െസൻ ഓഫീസർ 1 of 1 LSGD DIVISION, KANNUR LSGD SUB DIVISION, TALIPARAMBA BLOCK PANCHAYATH LIST OF ROADS, CULVERTS & BRIDGES DAMAGED DURING FLOOD 2018 Name of Width of Road Name of Block Length of Road Width of Carriage way Sl No Name of Constituency Panchayath/Muncipality/C Name of Road, Bridge, Culvert, Building (in m) Amount Remarks Panchayath (in km) (in m) orporation RoW=Right of Way 0 1 2 3 4 5 6 7 ₹8 12 300 m concrere drain is proposed since there is no RoW greater than 3.0m & 1 Irikkoor Thaliparamba Udayagiri GP Anakkuzhi-Kappimala 0.3 3.00m ₹10,00,000 outlet available retarring less than 5.5m works are also to be arranged One culvert is to be constructed in the given RoW greater than 3.0m & chainage and road work for 2 Irikkoor Thaliparamba Udayagiri GP Mampoyil - Kanayankalpadi 1 3.00m ₹11,46,810 less than 5.5m the completely destroyed portions were arranged by GP Densily populated region RoW greater than 3.0m & majority of the dwellers 3 Irikkoor Thaliparamba Udayagiri GP Munderithatt - Thalathanni Road 1 3.00m ₹10,00,000 less than 5.5m belongs to Backward Community Concrete Drains,side RoW greater than 3.0m & protections works and pipe 4 Irikkoor Thaliparamba Udayagiri GP Kattappalli-Sreegiri-Mukkuzhi road 1.3 3.00m ₹5,00,000 less than 5.5m culverts are to be constructed. -

Ahtl-European STRUGGLE by the MAPPILAS of MALABAR 1498-1921 AD

AHTl-EUROPEAn STRUGGLE BY THE MAPPILAS OF MALABAR 1498-1921 AD THESIS SUBMITTED FDR THE AWARD OF THE DEGREE DF Sactnr of pitilnsopliQ IN HISTORY BY Supervisor Co-supervisor PROF. TARIQ AHMAD DR. KUNHALI V. Centre of Advanced Study Professor Department of History Department of History Aligarh Muslim University University of Calicut Al.garh (INDIA) Kerala (INDIA) T6479 VEVICATEV TO MY FAMILY CONTENTS SUPERVISORS' CERTIFICATE ACKNOWLEDGEMENT LIST OF MAPS LIST OF APPENDICES ABBREVIATIONS Page No. INTRODUCTION 1-9 CHAPTER I ADVENT OF ISLAM IN KERALA 10-37 CHAPTER II ARAB TRADE BEFORE THE COMING OF THE PORTUGUESE 38-59 CHAPTER III ARRIVAL OF THE PORTUGUESE AND ITS IMPACT ON THE SOCIETY 60-103 CHAPTER IV THE STRUGGLE OF THE MAPPILAS AGAINST THE BRITISH RULE IN 19™ CENTURY 104-177 CHAPTER V THE KHILAFAT MOVEMENT 178-222 CONCLUSION 223-228 GLOSSARY 229-231 MAPS 232-238 BIBLIOGRAPHY 239-265 APPENDICES 266-304 CENTRE OF ADVANCED STUDY DEPARTMENT OF HISTORY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH - 202 002, INDIA CERTIFICATE This is to certify that the thesis "And - European Struggle by the Mappilas of Malabar 1498-1921 A.D." submitted for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the Aligarh Muslim University, is a record of bonafide research carried out by Salahudheen O.P. under our supervision. No part of the thesis has been submitted for award of any degree before. Supervisor Co-Supervisor Prof. Tariq Ahmad Dr. Kunhali.V. Centre of Advanced Study Prof. Department of History Department of History University of Calicut A.M.U. Aligarh Kerala ACKNOWLEDGEMENT My earnest gratitude is due to many scholars teachers and friends for assisting me in this work. -

Ancestral Centers of Kerala Muslim Socio- Cultural and Educational Enlightenments Dr

© 2019 JETIR June 2019, Volume 6, Issue 6 www.jetir.org (ISSN-2349-5162) Ancestral Centers of Kerala Muslim Socio- Cultural and Educational Enlightenments Dr. A P Alavi Bin Mohamed Bin Ahamed Associate Professor of Islamic history Post Graduate and Research Department of Islamic History, Government College, Malappuram. Abstract: This piece of research paper attempts to show that the genesis and growth of Islam, a monotheistic religion in Kerala. Of the Indian states, Malabar was the most important state with which the Arabs engaged in trade from very ancient time. Advance of Islam in Kerala,it is even today a matter of controversy. Any way as per the established authentic historical records, we can definitely conclude that Islam reached Kerala coast through the peaceful propagation of Arab-Muslim traders during the life time of prophet Muhammad. Muslims had been the torch bearers of knowledge and learning during the middle ages. Traditional education centres, i.e Maqthabs, Othupallis, Madrasas and Darses were the ancestral centres of socio-cultural and educational enlightenments, where a new language, Arabic-Malayalam took its birth. It was widely used to impart educational process and to exhort anti-colonial feelings and religious preaching in Medieval Kerala. Keywords: Darses, Arabi-Malayalam, Othupalli, Madrasa. Introduction: Movements of revitalization, renewal and reform are periodically found in the glorious history of Islam since its very beginning. For higher religious learning, there were special arrangements in prominent mosques. In the early years of Islam, the scholars from Arab countries used to come here frequently and some of them were entrusted with the charges of the Darses, higher learning centres, one such prominent institution was in Ponnani. -

Kerala from Eighth to Eighteenth Century

Kerala from Eighth to eighteenth Century Que.1. Prepare a note on Foreign trade in Medieval Kerala. Marks :(4) Ans. • Arabs, Chinese and European traders • Carried the spices • They brought gold, copper, lead, china clay, pottery and Chinese silk • The Europeans monopolised the sea trade. Que.2. Explain the different kinds of trade prevailed in Medieval Kerala. Marks :(3) Ans. • Regional trade - Chanthas and Angadies, commodities for daily use • Long-distance trade- trade was mainly with Tamilnadu, Karnataka,Andhra pradesh and Orissa • Tamil Brahmins and Chettis were main traders. Black pepper and other spices were brought from Kerala • Foreign trade - Arabs, Chinese, Europeans were the main foreign traders. Pepper, ginger, cinnamon and cardamom were brought from Kerala. Gold, copper, silver, China clay pottery, silk etc. were brought to Kerala. Que.3. One of the growing occupational groups in Medieval Kerala was related to trade. Write down four other occupational groups Marks :(4) Ans. • People engaged in agriculture and the making of agricultural equipments. • People involved in handicrafts and the making of metal equipments • People involved in weaving and oil production • People involved in temple rituals Que.4. Discuss the features of agriculture in Medieval Kerala. Marks :(4) Ans. • Farming was done in vayals, parambus, purayidams and malampradesangal • Paddy was the main crop in vayals • They used to cultivate paddy, horsegram, millets and tubers in parambu. • Coconut, arecanut, pepper, ginger, turmeric, pulses and tubers were also cultivated. • Agriculture depending on the monsoon Que.5. Explain the terms Kettezhuthu and Kandezhuthu Marks :(2) Ans. • Divided the land in terms of acres and cents, and allotted them survey numbers. -

Name of District : Kannur Name of BLO in Phone Numbers LAC No

Name of District : Kannur Name of BLO in Phone Numbers LAC No. & Name PS No. Name of Polling Station Designation Office address Contact Address charge office Residence Mobile Karivellur Revathi ,Annur,PO 6 Payyannur 1 Pattiyamma A U P S Karivellur Kunhikrishnan Nair A LDC Peralam Payyanur 9495091296 Karivellur Revathi ,Annur,PO 6 Payyannur 2 Central A U P S Karivellur Kunhikrishnan Nair A LDC Peralam Payyanur 9495091296 Karivellur Pulukkol House 6 Payyannur 3 North Manakkad Aided U P School,East Portion P Sathyan LDC Peralam Ramnathali 9995157418 Karivellur Pulukkol House 6 Payyannur 4 North Manakkad Aided U P School,West Portion P Sathyan LDC Peralam Ramnathali 9995157418 Karivellur 6 Payyannur 5 Govt. U P School Kookkanam Santhosh Kumar UDC Peralam Annur , Payyanur PO 9847507492 Karivellur 6 Payyannur 6 A V Smaraka Govt. Higher Secondary School Karivell Santhosh Kumar UDC Peralam Annur , Payyanur PO 9847507492 Karivellur Thekkadavan House , 6 Payyannur 7 A V Smaraka Govt. Higher Secondary School Karivell Satheesan Pulukkool UDC Peralam Muthathi 9747306248 Karivellur Thekkadavan House , 6 Payyannur 8 A V Smaraka Govt. Higher Secondary School Karivell Satheesan Pulukkool UDC Peralam Muthathi 9747306248 Karivellur Chandera , West 6 Payyannur 9 K K R Nair Memorial A L P S,Kuniyan Karivellur Sajeendran P P UDC Peralam Maniyat PO,Kasargod 9947273526 Karivellur Chandera , West 6 Payyannur 10 A L P School Puthur Main Building Northern Side Sajeendran P P UDC Peralam Maniyat PO,Kasargod 9947273526 Agriculture Krishibhavan Chothi Nivas,Kanhira 6 Payyannur 11 A L P School Puthur Main Building Southern Side C Sivani Assistant Karivellur Mukku,Kozhummal PO 9446429978 Agriculture Krishibhavan Chothi Nivas,Kanhira 6 Payyannur 12 Govt. -

Accused Persons Arrested in Kannur District from 05.04.2020To11.04.2020

Accused Persons arrested in Kannur district from 05.04.2020to11.04.2020 Name of Name of Name of the Place at Date & Arresting the Court Sl. Name of the Age & Address of Cr. No & Police father of which Time of Officer, at which No. Accused Sex Accused Sec of Law Station Accused Arrested Arrest Rank & accused Designation produced 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 231/2020 U/s U/S 269,188 IPC, &Sec 118(e) of KP BAITHUL HAMD, NOTICE Edakkad 11-04- act& Sec 5 ABDHUL 32, Nr.MUNAMBU Edakkad Sheeju TK,Sub SERVED - A 1 AMSHEER. O Amsom 2020 at r/W 4 of AZEEZ Male PALLY,KUTTIKKAK (KANNUR) Inspector C J M, kuttikkakam 20:10 Hrs Kerala AM THALASSERY Epidemic Diseases Ordinance 2020 164/2020 U/s 188,269 NOTICE Semeena Manzil 11-04- 31, ipc&118(e) of Dharmadam Mahesh SERVED - J 2 Sajeer A Majeed Koolibazar Koolibazar 2020 at Male kp act&5 r/w (KANNUR) Kandambeth F C M, Vadakkumbad 19:25 Hrs 4 of KEDO THALASSERY 2020 228/2020 U/s 269, 188 IPC & 118(e) of KP Kadamboor O M NIVAS, Act & Sec. 5 NOTICE Amsom Near 11-04- Mani. P. K, PADMANABH 36, NELLIYOTTU r/w 4 of Edakkad SERVED - A 3 VINOSH N Kottoor 2020 at Inspector of AN Male MUKKU,ADOOR , Kerala (KANNUR) C J M, Nelliyottu 19:50 Hrs police KADACHIRA Epidemic THALASSERY kkavu Diseases Ordinance 2020 227/2020 U/s 269, 188 IPC PUSHPA & 118(e) of KP Kadamboor NIVAS,MEETHALE Act & Sec. -

Muslim Communities in Kerala to 1798

MUSLIM COMMUNITIES IN KERALA TO 1798 Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy KUNHALI V. Under the Supervision of PROF.(Dr-) M- ZAMEERUDDIN SIDDIQl CENTRE OF ADVANCED STUDY DEPARTMENT OF HISTORY AllGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH 1986 Use/ *... ^.Li*>!i>iQm fiTT, ©F HISTORY. A,«JiS ^ > T5242 27 JUN 2000 Esfc tf THESIS PREFACE This dissertation is an attempt to analyse in detail the history and culture of the various communities that formed the Muslim population of Kerala. Moat of the published works on Muslims of Kerala regarded this group as monolithic* and failed to analyse the different cultural identities that existed among them* These communities played an important role in the cultural development of the region* Published and unpublished works available in Arabic* Arabi-Malayalam and Malayalam formed the source material for this dissertation* The Maulid literature* an equivalent of 'Malfuzat'* was for the first time utilised in this study for social analysis. The major portion of this dissertation is mostly based on extensive field work conducted in different parts of the state* The early coastal settlements* their riverine and interIn extensions were visited fox this study. Necessary information was also collected from different communities on the basis of a prepared questionnaire. Also several festivals and social gatherings were attended and rituals and ceremonies were analysed* for a descriptive accout of the study. ii For the irst time 3uf ism in Kerala was studied tracing lea origin, development* philosophy, rituals and practices and evaluating its role in the spread of the community* Fifteen sub-sections of the community as traced in this study, their relative significance, functional role and social status has been discussed in detail, A realistic appraisal of the condition af Muslim community upto 1798 is earnestly attempted. -

E-Catalogue of Kerala Tourism Videos

E-catalogue of Kerala Tourism Videos E-book produced by Department of Tourism, Government of Kerala. www.keralatourism.org Table of Contents E-catalogue of Kerala Tourism Videos Kerala Films Kerala Promo How to reach Kerala AV Guide Kochi AV Guide to Districts Greeting Videos Newsletter Videos Tourism Travel Videos Responsible Tourism Tourist Spots Hill Stations Beaches Backwaters Royalty free videos Kerala Videos Ayurveda Videos Art Forms Performing Art Forms Ritual Art Forms Folk Art Forms Tribal Art forms Festivals Theyyam Onam Thrissur Pooram Arattupuzha Pooram Thootha Pooram Cuisine of Kerala Kerala Cuisine - Veg Kerala Cuisine - Non Veg Kerala Tribal Cuisine Forest & Wildlife Village Life Ayurveda Museums and Galleries Music Music Festivals Musical Instruments Instrumental Music Crafts Video Quiz Ayurveda Quiz Kerala Quiz Kalaripayattu Folk Games Kerala Films Kerala Backwaters in Ayurvedic Your Moment is Kerala Hill Station Your Moment is Rejuvenation Waiting Holidays Waiting Holidays, Kerala Kerala Tourism Ad - Life in God's Own Your Moment is God's own canvas - Your Moment is Country Waiting Movie Destinations in Waiting Kerala Splendour of waves - Beach holidays in Kerala Kerala Promo Malappuram district, Monsoon in Kerala Reflections of GOD's Gardens of the Gods Tourism Projects Own Country ; Kerala Ayurveda in Kerala Eco -tourism, Hill Water Colors by God The Very best of station, Forests, Wayanad, Volume 1 Kerala Call of the Wild - kerala's Backwater Kerala Tourism Visuals of Kerala Promotional video Holidays Projects Western -

Arab Families in Kerala and Their Contribution to Arabic Language

!" #$ %&' ( )"* ! . - !" #$ +, ! " # /001 . DECLARATION I hereby declare that the thesis entitled "THE ARAB FAMILIES IN KERALA AND THEIR CONTRIBUTION TO ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE" is an original research work done by me and this has not been submitted to any other university for the award of any degree, diploma, associateship, fellowship or other similar title or recognition. MUHAMMAD BAVA.P Payyampadi, House Thachampoil, Post Thamarassery, Via Kozhikode, Dt University of Kerala ٢ Dr. Ubaid A. Professor, Department of Arabic Kariavattom Campus University of Kerala Certificate Certified that the thesis " THE ARAB FAMILIES IN KERALA AND THEIR CONTRIBUTION TO ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE " submitted for the award of Degree of Doctor of philosophy of the University of Kerala, is record of bonafide research work carried out by MUHAMMAD BAVA.P under my supervision and that no part of this has been submitted for any degree before. Dr. A. Ubaid Supervising Teacher Kariavattom Campus ٣ $ %%&'( +,- )* 0 ./ ! 34 "12 ?@>30 9' : ;< =2 ! & : 6 7 5 91 8,' "# 7 : 4 5 23 /A @" <! >$ ?! = < : : ; 23 FG FG >$ C< D E : B ; 23 HI HI >?G = 'F D "E ! ; *C'2 5 : A B 5 JG JG H,I @" : 4 5 23 SS SS K$LM N O! P = H QR : : ; 23 3S4>@4 Q 5R D P " N O2 KLM : J B 5 A9 A9 : 3! C IT " M : 4 5 23 AA AA C TI VM O! W$( O! ON ONX YZ !M UQ : : ; 23 19 19 [ >$I ON ONX O! \N\ >( UQ : B ; 23 ٤ 900 C T I ON ONX O! ]\# 8^ UQ : 7!" 23 9/F C TI ON ONX O! VM UQ : ` _ 23 9/G C TI b >(