Plan Departemental De Developpement D'oussouye

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

“Dangerous Vagabonds”: Resistance to Slave

“DANGEROUS VAGABONDS”: RESISTANCE TO SLAVE EMANCIPATION AND THE COLONY OF SENEGAL by Robin Aspasia Hardy A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History MONTANA STATE UNIVERSITY Bozeman, Montana April 2016 ©COPYRIGHT by Robin Aspasia Hardy 2016 All Rights Reserved ii DEDICATION PAGE For my dear parents. iii TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION .................................................................................................... 1 Historiography and Methodology .............................................................................. 4 Sources ..................................................................................................................... 18 Chapter Overview .................................................................................................... 20 2. SENEGAL ON THE FRINGE OF EMPIRE.......................................................... 23 Senegal, Early French Presence, and Slavery ......................................................... 24 The Role of Slavery in the French Conquest of Senegal’s Interior ......................... 39 Conclusion ............................................................................................................... 51 3. RACE, RESISTANCE, AND PUISSANCE ........................................................... 54 Sex, Trade and Race in Senegal ............................................................................... 55 Slave Emancipation and the Perpetuation of a Mixed-Race -

Joola Dynamics Between Senegal and Guinea-Bissau Jordi Tomàs (CEA-ISCTE) Paper Presented at ABORNE Fifth Annual Conference, Lisbon, September 22Th, 2011

THIS IS REALLY A PRELIMINARY DRAFT. NOT FOR CITATION OR CIRCULATION WITHOUT AUTHOR’S PERMISSION, PLEASE An international border or just a territorial limit? Joola dynamics between Senegal and Guinea-Bissau Jordi Tomàs (CEA-ISCTE) Paper presented at ABORNE Fifth Annual Conference, Lisbon, September 22th, 2011. Introduction This paper aims to present an ongoing research about the dynamics of Joola population in the border between Guinea-Bissau and Senegal (more specifically from the Atlantic Ocean to the Niambalang river). We would like to tell you about how Joola Ajamaat (near the main town of Susanna, Guinea-Bissau) and Joola Huluf (near the main town of Oussouye, Senegal) define the border and, especially, how they use this border in their daily lives1. As most borderland regions in the Upper Guinea Coast, this international border separates two areas that have been economically and politically marginalised within their respective national contexts (Senegal and Guinea-Bissau) in colonial and postcolonial times. Moreover, from 1982 –that is, for almost 30 years– this border area has suffered the conflict between the separatist MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance) and the Senegalese army (and, in the last few years, the Bissau-Guinean army as well). Despite this situation, the links between the population on both sides are still alive, as we will show later on. After a short historical presentation, we would like to focus on three main subjects. First, to show concrete examples of everyday life gathered during our fieldwork. Secondly, to see how the conflict have affected the relationship between the Joola from both sides of 1 This paper has been made possible thanks to a postdoctoral scholarship granted by FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia). -

Acte III Une Réforme, Des Questions Une Réforme, Des Questions

N°18 - Août 2015 MAURITANIE PODOR DAGANA Gamadji Sarré Dodel Rosso Sénégal Ndiandane Richard Toll Thillé Boubakar Guédé Ndioum Village Ronkh Gaé Aéré Lao Cas Cas Ross Béthio Mbane Fanaye Ndiayène Mboumba Pendao Golléré SAINT-LOUIS Région de Madina Saldé Ndiatbé SAINT-LOUIS Pété Galoya Syer Thilogne Gandon Mpal Keur Momar Sar Région de Toucouleur MAURITANIE Tessekéré Forage SAINT-LOUIS Rao Agnam Civol Dabia Bokidiawé Sakal Région de Océan LOUGA Léona Nguène Sar Nguer Malal Gandé Mboula Labgar Oréfondé Nabbadji Civol Atlantique Niomré Région de Mbeuleukhé MATAM Pété Ouarack MATAM Kelle Yang-Yang Dodji Gueye Thieppe Bandègne KANEL LOUGA Lougré Thiolly Coki Ogo Ouolof Mbédiène Kamb Géoul Thiamène Diokoul Diawrigne Ndiagne Kanène Cayor Boulal Thiolom KEBEMER Ndiob Thiamène Djolof Ouakhokh Région de Fall Sinthiou Loro Touba Sam LOUGA Bamambé Ndande Sagata Ménina Yabal Dahra Ngandiouf Geth BarkedjiRégion de RANEROU Ndoyenne Orkadiéré Waoundé Sagatta Dioloff Mboro Darou Mbayène Darou LOUGA Khoudoss Semme Méouane Médina Pékesse Mamane Thiargny Dakhar MbadianeActe III Moudéry Taïba Pire Niakhène Thimakha Ndiaye Gourèye Koul Darou Mousty Déali Notto Gouye DiawaraBokiladji Diama Pambal TIVAOUANE de la DécentralisationRégion de Kayar Diender Mont Rolland Chérif Lô MATAM Guedj Vélingara Oudalaye Wourou Sidy Aouré Touba Région de Thiel Fandène Thiénaba Toul Région de Pout Région de DIOURBEL Région de Gassane khombole Région de Région de DAKAR DIOURBEL Keur Ngoundiane DIOURBEL LOUGA MATAM Gabou Moussa Notto Ndiayène THIES Sirah Région de Ballou Ndiass -

'Niŋ, -Pi-, -E and -Aa Morphemes in Kuloonay

The prefix ni- in Kuloonaay: grammaticalization pathways in a three-morpheme system By David C. Lowry August 2015 Word Count: 19,719 Presented as part of the requirement of the MA Degree in Field Linguistics, Centre for Linguistics, Translation & Literacy, Redcliffe College. DECLARATION This dissertation is the product of my own work. I declare also that the dissertation is available for photocopying, reference purposes and Inter-Library Loan. David Christopher Lowry 2 ABSTRACT Title: The prefix ni- in Kuloonaay: grammaticalization pathways in a three- morpheme system. Author: David C. Lowry Date: August 2015 The prefix ni- is the most common particle in the verbal system of Jola Kuloonaay, an Atlantic language of Senegal and The Gambia. Its complex distribution has made it difficult to classify, and a variety of labels have been proposed in the literature. Other authors writing on Kuloonaay and on related Jola languages have described this prefix in terms of a single morpheme whose distribution follows an eclectic list of rules for which the synchronic motivation is not obvious. An alternative approach, presented here, is to describe the ni- prefix in terms of three distinct morphemes, each following a simple set of rules within a restricted domain. This study explores the three-morpheme hypothesis from both a synchronic and a diachronic perspective. At a synchronic level, a small corpus of narrative texts is used to verify that the model proposed corresponds to the behaviour of ni- in natural text. At a diachronic level, data from a selection of other Jola languages is drawn upon in order to gain insight into the grammaticalization pathways by which the three morpheme ni- system may have evolved. -

Livelihood Zone Descriptions

Government of Senegal COMPREHENSIVE FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ANALYSIS (CFSVA) Livelihood Zone Descriptions WFP/FAO/SE-CNSA/CSE/FEWS NET Introduction The WFP, FAO, CSE (Centre de Suivi Ecologique), SE/CNSA (Commissariat National à la Sécurité Alimentaire) and FEWS NET conducted a zoning exercise with the goal of defining zones with fairly homogenous livelihoods in order to better monitor vulnerability and early warning indicators. This exercise led to the development of a Livelihood Zone Map, showing zones within which people share broadly the same pattern of livelihood and means of subsistence. These zones are characterized by the following three factors, which influence household food consumption and are integral to analyzing vulnerability: 1) Geography – natural (topography, altitude, soil, climate, vegetation, waterways, etc.) and infrastructure (roads, railroads, telecommunications, etc.) 2) Production – agricultural, agro-pastoral, pastoral, and cash crop systems, based on local labor, hunter-gatherers, etc. 3) Market access/trade – ability to trade, sell goods and services, and find employment. Key factors include demand, the effectiveness of marketing systems, and the existence of basic infrastructure. Methodology The zoning exercise consisted of three important steps: 1) Document review and compilation of secondary data to constitute a working base and triangulate information 2) Consultations with national-level contacts to draft initial livelihood zone maps and descriptions 3) Consultations with contacts during workshops in each region to revise maps and descriptions. 1. Consolidating secondary data Work with national- and regional-level contacts was facilitated by a document review and compilation of secondary data on aspects of topography, production systems/land use, land and vegetation, and population density. -

Les Resultats Aux Examens

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Université Cheikh Anta DIOP de Dakar OFFICE DU BACCALAUREAT B.P. 5005 - Dakar-Fann – Sénégal Tél. : (221) 338593660 - (221) 338249592 - (221) 338246581 - Fax (221) 338646739 Serveur vocal : 886281212 RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION 2017 Janvier 2018 Babou DIAHAM Directeur de l’Office du Baccalauréat 1 REMERCIEMENTS Le baccalauréat constitue un maillon important du système éducatif et un enjeu capital pour les candidats. Il doit faire l’objet d’une réflexion soutenue en vue d’améliorer constamment son organisation. Ainsi, dans le souci de mettre à la disposition du monde de l’Education des outils d’évaluation, l’Office du Baccalauréat a réalisé ce fascicule. Ce fascicule représente le dix-septième du genre. Certaines rubriques sont toujours enrichies avec des statistiques par type de série et par secteur et sous - secteur. De même pour mieux coller à la carte universitaire, les résultats sont présentés en cinq zones. Le fascicule n’est certes pas exhaustif mais les utilisateurs y puiseront sans nul doute des informations utiles à leur recherche. Le Classement des établissements est destiné à satisfaire une demande notamment celle de parents d'élèves. Nous tenons à témoigner notre sincère gratitude aux autorités ministérielles, rectorales, académiques et à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette session du Baccalauréat. Vos critiques et suggestions sont toujours les bienvenues et nous aident -

Crime, Punishment, and Colonization: a History of the Prison of Saint-Louis and the Development of the Penitentiary System in Senegal, Ca

CRIME, PUNISHMENT, AND COLONIZATION: A HISTORY OF THE PRISON OF SAINT-LOUIS AND THE DEVELOPMENT OF THE PENITENTIARY SYSTEM IN SENEGAL, CA. 1830-CA. 1940 By Ibra Sene A DISSERTATION Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY HISTORY 2010 ABSTRACT CRIME, PUNISHMENT, AND COLONIZATION: A HISTORY OF THE PRISON OF SAINT-LOUIS AND THE DEVELOPMENT OF THE PENITENTIARY SYSTEM IN SENEGAL, CA. 1830-CA. 1940 By Ibra Sene My thesis explores the relationships between the prison of Saint-Louis (Senegal), the development of the penitentiary institution, and colonization in Senegal, between ca. 1830 and ca. 1940 . Beyond the institutional frame, I focus on how the colonial society influenced the implementation of, and the mission assigned to, imprisonment. Conversely, I explore the extent to which the situation in the prison impacted the relationships between the colonizers and the colonized populations. First, I look at the evolution of the Prison of Saint-Louis by focusing on the preoccupations of the colonial authorities and the legislation that helped implement the establishment and organize its operation. I examine the facilities in comparison with the other prisons in the colony. Second, I analyze the internal operation of the prison in relation to the French colonial agenda and policies. Third and lastly, I focus on the ‘prison society’. I look at the contentions, negotiations and accommodations that occurred within the carceral space, between the colonizer and the colonized people. I show that imprisonment played an important role in French colonization in Senegal, and that the prison of Saint-Louis was not just a model for, but also the nodal center of, the development of the penitentiary. -

Actes De L'atelier ATELIER REGIONAL D'echanges SUR L

ATELIER REGIONAL D’ECHANGES SUR L’AMENAGEMENT DES VALLEES EN CASAMANCE : Ziguinchor, 16 et 17 décembre 2008 Actes de l'atelier Partenaires techniques : Partenaires financiers : ACPP ARD Ziguinchor CRCR Fondaon Lord GRDR Michelham of Hellingly GRDR Ziguinchor - Rue Emile Badiane - BP 813 Ziguinchor - (221) 33 991 27 82 - [email protected] http://www.grdr.org SOMMAIRE PREMIER JOUR : FOIRE D’ECHANGES PAYSANS SUR L’AMENAGEMENT DES VALLEES EN CASAMANCE p. 3 ‐ 6 Cérémonie officielle d’ouverture 3 Echanges de savoirs et d’expériences 4 Lutte contre la mouche blanche des mangues – CARE SENEGAL 4 Techniques de greffage – ANCAR 5 Modèle de gestion des ouvrages – comité vallée Diattock 5 Compagnie Bousana 5 Débats 5 Techniques de lutte biologique par Camara et Diatta 6 DEUXIEME JOUR : ATELIER REGIONAL D’ECHANGES SUR L’AMENAGEMENT DES VALLEES EN CASAMANCE p. 7 – 21 I. LA FILIERE SEMENCE DE RIZ Programme concerté d’appui au développement de la filière"semences certifiées de 7 riz" en Casamance Construction d’une filière semence de riz basée sur les acteurs locaux 8 Débats avec la salle 9 II. PERENISATION DES COMITES VALLEES ET IMPACTS DES AMENAGEMENTS VALLEES Gestion des Comités Vallée 12 Evaluation du système de désalinisation, prospective sur les possibilités de 13 protection et restauration de la mangrove dans la zone d’intervention du GRDR Débats avec la salle 14 III. ATELIERS DE REFLEXION Atelier 1 : filière riz ‐ entre production et certification de semences 17 Atelier 2 : les comites vallées : quelle pérennisation ? 19 Atelier 3 : impact des -

1 La Variabilité Pluviométrique, Une Pression Supplémentaire Sur Les Systèmes De Production Vivrière : Cas De La Rizicultur

Afrique SCIENCE 16(1) (2020) 1 - 10 1 ISSN 1813-548X, http://www.afriquescience.net La variabilité pluviométrique, une pression supplémentaire sur les systèmes de production vivrière : cas de la riziculture inondée dans le département d’Oussouye, Sénégal Thérèse Marie Ndébane NDIAYE Laboratoire LEÏDI « Dynamiques des Territoires et Développement », Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal _________________ * Correspondance, courriel : [email protected] Résumé Le département d’Oussouye fait partie des régions les plus arrosées du Sénégal. Mais il est soumis aux fluctuations spatio-temporelles de la pluviométrie observables dans les pays du Sahel. Ces fluctuations de la pluviométrie pèsent sur les systèmes de production vivrière. Cet article a pour objectif d’analyser les impacts potentiels de la variabilité pluviométrique sur la riziculture inondée dans le département d’Oussouye, une activité séculaire qui a un rôle primordial dans la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Des données climatiques constituées par les hauteurs de pluie annuelles et les jours pluvieux ainsi que des statistiques agricoles ont été utilisées. L’indice de pluie standardisé, la variation du nombre de jours pluvieux, le test de détection de rupture de Buishand ont permis de caractériser la variabilité pluviométrique. Celle-ci peut être considérée comme un facteur de vulnérabilité alimentaire en raison de l’impact qu’elle peut avoir sur la productivité rizicole. Mots-clés : variabilité pluviométrique, systèmes de production vivrière, riziculture inondée, département d’Oussouye. Abstract The rainfall variability, an additional pressure on food production systems: case of flooded rice cultivation in the department of Oussouye, Senegal The department of Oussouye is one of the most watered regions of Senegal. -

Ransoming, Collateral, and Protective Captivity on the Upper Guinea Coast Before 1650: Colonial Continuities, Contemporary Echoes1

MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOCIAL ANTHROPOLOGY WORKING PAPERS WORKING PAPER NO. 193 PETER MARK RANSOMING, COLLATERAL, AND PROTECTIVE CAPTIVITY ON THE UppER GUINEA COAST BEFORE 1650: COLONIAL CONTINUITIES, Halle / Saale 2018 CONTEMPORARY ISSN 1615-4568 ECHOES Max Planck Institute for Social Anthropology, PO Box 110351, 06017 Halle / Saale, Phone: +49 (0)345 2927- 0, Fax: +49 (0)345 2927- 402, http://www.eth.mpg.de, e-mail: [email protected] Ransoming, Collateral, and Protective Captivity on the Upper Guinea Coast before 1650: colonial continuities, contemporary echoes1 Peter Mark2 Abstract This paper investigates the origins of pawning in European-African interaction along the Upper Guinea Coast. Pawning in this context refers to the holding of human beings as security for debt or to ensure that treaty obligations be fulfilled. While pawning was an indigenous practice in Upper Guinea, it is proposed here that when the Portuguese arrived in West Africa, they were already familiar with systems of ransoming, especially of members of the nobility. The adoption of pawning and the associated practice of not enslaving members of social elites may be explained by the fact that these customs were already familiar to both the Portuguese and their West African hosts. Vestiges of these social institutions may be found well into the colonial period on the Upper Guinea Coast. 1 The author expresses his gratitude to Jacqueline Knörr and to the Max Planck Institute for Social Anthropology for the opportunity to carry out the research and writing of this paper. Thanks are also due to the members of the Research Group “Integration and Conflict along the Upper Guinea Coast (West Africa)”, to Marek Mikuš for his comments on an earlier draft, and to Alex Dupuy of Wesleyan University for his insightful comments. -

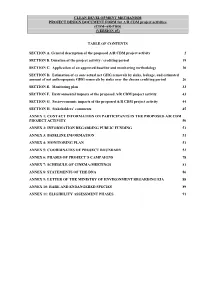

Cdm-Ar-Pdd) (Version 05)

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM for A/R CDM project activities (CDM-AR-PDD) (VERSION 05) TABLE OF CONTENTS SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity 2 SECTION B. Duration of the project activity / crediting period 19 SECTION C. Application of an approved baseline and monitoring methodology 20 SECTION D. Estimation of ex ante actual net GHG removals by sinks, leakage, and estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen crediting period 26 SECTION E. Monitoring plan 33 SECTION F. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity 43 SECTION G. Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity 44 SECTION H. Stakeholders’ comments 45 ANNEX 1: CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT ACTIVITY 50 ANNEX 2: INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 51 ANNEX 3: BASELINE INFORMATION 51 ANNEX 4: MONITORING PLAN 51 ANNEX 5: COORDINATES OF PROJECT BOUNDARY 52 ANNEX 6: PHASES OF PROJECT´S CAMPAIGNS 78 ANNEX 7: SCHEDULE OF CINEMA-MEETINGS 81 ANNEX 8: STATEMENTS OF THE DNA 86 ANNEX 9: LETTER OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT REGARDING EIA 88 ANNEX 10: RARE AND ENDANGERED SPECIES 89 ANNEX 11: ELIGIBILITY ASSESSMENT PHASES 91 SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity A.1. Title of the proposed A/R CDM project activity: >> Title: Oceanium mangrove restoration project Version of the document: 01 Date of the document: November 10 2010. A.2. Description of the proposed A/R CDM project activity: >> The proposed A/R CDM project activity plans to establish 1700 ha of mangrove plantations on currently degraded wetlands in the Sine Saloum and Casamance deltas, Senegal. -

Le Ponton De Carabane Est En Service

Le ponton de Carabane est en service Extrait du Au Senegal http://au-senegal.com/le-ponton-de-carabane-est-en-service,6754.html Le ponton de Carabane est en service - Recherche - Actualités - Date de mise en ligne : samedi 6 juillet 2013 Au Senegal Copyright © Au Senegal Page 1/2 Le ponton de Carabane est en service Il a fallu près de deux ans pour réaliser le ponton de Carabane qui permet désormais aux navires d'accoster en toute sécurité et de désenclaver cette petite île située à l'embouchure du fleuve Casamance. Inauguration aujourd'hui 6 juillet. On nous l'avait promis depuis longtemps, c'est fait désormais : un ponton flambant neuf permet maintenant d'accoster de manière confortable à l'île de Carabane. Le ferry Dakar-Ziguinchor pourra désormais y faire escale, les pirogues pourront s'y amarrer et le commerce avec le continent pourra se développer. Carabane est à la fois une île et un village situés à l'extrême sud-ouest du Sénégal, dans l'embouchure du fleuve Casamance. Site touristique, c'est aussi du point de vue historique le premier comptoir colonial français en Casamance. On ne peut y accéder qu'en pirogue, une traversée de trente minutes depuis Elinkine. Le bateau le Joola qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor y faisait autrefois escale en s'ancrant au large, avec un transit jusqu'à l'île en pirogue. Cet arrêt fut supprimé après son naufrage, une des plus grandes catastrophes maritimes, laissant les habitants de Carabane bien isolés. Le chantier, attribué à Eiffage Sénégal, a permis de réaliser un appontement pour navires à passagers et un appontement à pirogues.