Bericht Und Maastricht II

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Freiheits- Und Einheitsdenkmal Gestalten

Deutscher Bundestag Drucksache 16/… 16. Wahlperiode 03.12.2008 Antrag der Abgeordneten Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Peter Albach, Dorothee Bär, Renate Blank, Gitta Connemann, Dr. Stephan Eisel, Reinhard Grindel, Monika Grütters, Kristina Köhler (Wiesbaden), Hartmut Koschyk, Dr. Günter Krings, Maria Michalk, Philipp Mißfelder, Rita Pawelski, Beatrix Philipp, Dr. Norbert Röttgen, Marco Wanderwitz, Volker Kauder, Dr. Peter Ramsauer und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Monika Griefahn, Dr. Gerhard Botz, Rainer Fornahl, Gunter Weißgerber, Dr. Peter Danckert, Siegmund Ehrmann, Iris Gleicke, Wolfgang Grotthaus, Hans-Joachim Hacker, Dr. Barbara Hendricks, Klaas Hübner, Dr. h.c. Susanne Kastner, Fritz Rudolf Körper, Ernst Kranz, Angelika Krüger-Leißner, Dr. Uwe Küster, Ute Kumpf, Markus Meckel, Petra Merkel, Detlef Müller, Thomas Oppermann, Christoph Pries, Steffen Reiche (Cottbus), Michael Roth (Heringen), Renate Schmidt, Silvia Schmidt (Eisleben), Jörg Tauss, Simone Violka, Dr. Marlies Volkmer, Andrea Wicklein, Dr. Peter Struck und der Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten Hans-Joachim Otto, Christoph Waitz, Jan Mücke, Dr. Claudia Winterstein, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian Ahrendt, Uwe Barth, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Jörg van Essen, Ulrike Flach, Dr. Christel Happach-Kasan, Elke Hoff, Dr. Werner Hoyer, Dr. Heinrich Leonhard Kolb, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Sibylle Laurischk, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Michael Link, Patrick Meinhardt, Burkhardt Müller-Sönksen, Detlef Parr, Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Marina Schuster, Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Dr. Volker Wissing, Hartfrid Wolff, Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP Freiheits- und Einheitsdenkmal gestalten Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 9. -

Antrag 16-12970

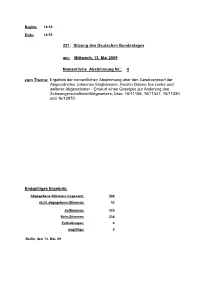

Beginn: 18:52 Ende: 18:55 221. Sitzung des Deutschen Bundestages am: Mittwoch, 13. Mai 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 4 zum Thema: Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Singhammer, Kerstin Griese, Ina Lenke und weiterer Abgeordneter - Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes; Drsn: 16/11106, 16/11347, 16/11330 und 16/12970 Endgültiges Ergebnis: Abgegebene Stimmen insgesamt: 560 nicht abgegebene-Stimmen: 52 Ja-Stimmen: 326 Nein-Stimmen: 234 Enthaltungen: 0 ungültige: 0 Berlin, den 13. Mai. 09 Seite: 1 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Ulrich Adam X Ilse Aigner X Peter Albach X Peter Altmaier X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Dr. Wolf Bauer X Günter Baumann X Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) X Veronika Bellmann X Dr. Christoph Bergner X Otto Bernhardt X Clemens Binninger X Renate Blank X Peter Bleser X Antje Blumenthal X Dr. Maria Böhmer X Jochen Borchert X Wolfgang Börnsen (Bönstrup) X Wolfgang Bosbach X Klaus Brähmig X Michael Brand X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Monika Brüning X Georg Brunnhuber X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Leo Dautzenberg X Hubert Deittert X Alexander Dobrindt X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Maria Eichhorn X Dr. Stephan Eisel X Anke Eymer (Lübeck) X Ilse Falk X Dr. Hans Georg Faust X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Hartwig Fischer (Göttingen) X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Klaus-Peter Flosbach X Herbert Frankenhauser X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Erich G. -

Vorabveröffentlichung

Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 227. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 18. Juni 2009 25025 (A) (C) Redetext 227. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 18. Juni 2009 Beginn: 9.00 Uhr Präsident Dr. Norbert Lammert: Afghanistan (International Security Assis- Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen, liebe Kolle- tance Force, ISAF) unter Führung der NATO ginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie herzlich. auf Grundlage der Resolutionen 1386 (2001) und folgender Resolutionen, zuletzt Resolution Bevor wir in unsere umfangreiche Tagesordnung ein- 1833 (2008) des Sicherheitsrates der Vereinten treten, habe ich einige Glückwünsche vorzutragen. Die Nationen Kollegen Bernd Schmidbauer und Hans-Christian Ströbele haben ihre 70. Geburtstage gefeiert. – Drucksache 16/13377 – Überweisungsvorschlag: (Beifall) Auswärtiger Ausschuss (f) Rechtsausschuss Man will es kaum für möglich halten. Aber da unsere Verteidigungsausschuss Datenhandbücher im Allgemeinen sehr zuverlässig sind, Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe (B) muss ich von der Glaubwürdigkeit dieser Angaben aus- Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und (D) gehen. Entwicklung Haushaltsausschuss gemäß § 96 GO Ihre 60. Geburtstage haben der Kollege Christoph (siehe 226. Sitzung) Strässer und die Bundesministerin Ulla Schmidt gefei- ert; ZP 3 Weitere Überweisungen im vereinfachten Ver- fahren (Beifall) (Ergänzung zung TOP 66) ich höre, sie seien auch schön gefeiert worden, was wir u damit ausdrücklich im Protokoll vermerkt haben. a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Gesine Lötzsch, -

Plenarprotokoll 16/3

Plenarprotokoll 16/3 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 3. Sitzung Berlin, Dienstag, den 22. November 2005 Inhalt: Nachruf auf die Abgeordnete Dagmar Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Schmidt (Meschede) . 65 A des Innern . 68 D Begrüßung der neuen Abgeordneten Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz 68 D Christoph Pries und Johannes Singhammer 65 D Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen 68 D Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie . 69 A Tagesordnungspunkt 1: Horst Seehofer, Bundesminister für Ernährung, Wahl der Bundeskanzlerin . 65 D Landwirtschaft und Verbraucherschutz . 69 A Präsident Dr. Norbert Lammert . 66 B Dr. Franz Josef Jung, Bundesminister der Verteidigung . 69 A Ergebnis . 66 C Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin Dr. Angela Merkel (CDU/CSU) . 66 D für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 69 B Ulla Schmidt, Bundesministerin für Tagesordnungspunkt 2: Gesundheit . 69 B Eidesleistung der Bundeskanzlerin . 67 A Wolfgang Tiefensee, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . 69 B Präsident Dr. Norbert Lammert . 67 A Sigmar Gabriel, Bundesminister für Umwelt, Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin . 67 B Naturschutz und Reaktorsicherheit . 69 B Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung . 69 C Tagesordnungspunkt 3: Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie- für wirtschaftliche Zusammenarbeit und rung . 67 C Entwicklung . 69 C Präsident Dr. Norbert Lammert . 67 C Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister für besondere Aufgaben . 69 C Tagesordnungspunkt 4: Eidesleistung der Bundesminister . 68 B Tagesordnungspunkt 5: Präsident Dr. Norbert Lammert . 68 B Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND- Franz Müntefering, Bundesminister für Arbeit NISSES 90/DIE GRÜNEN: Bestimmung des und Soziales . 68 C Verfahrens für die Berechnung der Stellen- Dr. -

The Marshall Plan in Austria 69

CAS XXV CONTEMPORARY AUSTRIANAUSTRIAN STUDIES STUDIES | VOLUME VOLUME 25 25 This volume celebrates the study of Austria in the twentieth century by historians, political scientists and social scientists produced in the previous twenty-four volumes of Contemporary Austrian Studies. One contributor from each of the previous volumes has been asked to update the state of scholarship in the field addressed in the respective volume. The title “Austrian Studies Today,” then, attempts to reflect the state of the art of historical and social science related Bischof, Karlhofer (Eds.) • Austrian Studies Today studies of Austria over the past century, without claiming to be comprehensive. The volume thus covers many important themes of Austrian contemporary history and politics since the collapse of the Habsburg Monarchy in 1918—from World War I and its legacies, to the rise of authoritarian regimes in the 1930s and 1940s, to the reconstruction of republican Austria after World War II, the years of Grand Coalition governments and the Kreisky era, all the way to Austria joining the European Union in 1995 and its impact on Austria’s international status and domestic politics. EUROPE USA Austrian Studies Studies Today Today GünterGünter Bischof,Bischof, Ferdinand Ferdinand Karlhofer Karlhofer (Eds.) (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS UNO PRESS innsbruck university press Austrian Studies Today Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 25 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2016 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. -

Plenarprotokoll 16/133

Plenarprotokoll 16/133 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 133. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 13. Dezember 2007 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Roland Claus (DIE LINKE) . 13882 A neten Dr. Heinz Riesenhuber und Ute Dorothee Bär (CDU/CSU) . 13882 B Kumpf . 13863 A Johann-Henrich Krummacher Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- (CDU/CSU) . 13883 A nung . 13863 B Dr. Hakki Keskin (DIE LINKE) . 13884 A Absetzung des Tagesordnungspunktes 11 . 13865 C Simone Violka (SPD) . 13884 D Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 13865 C Wolfgang Börnsen (Bönstrup) (CDU/CSU) . 13886 B Tagesordnungspunkt 3: Jürgen Koppelin (FDP) . 13886 D Bericht der Enquete-Kommission „Kultur in Steffen Reiche (Cottbus) (SPD) . 13888 B Deutschland“: Schlussbericht der Enquete- Kommission „Kultur in Deutschland“ (Drucksache 16/7000) . 13866 A Tagesordnungspunkt 4: a) Antrag der Abgeordneten Peter Bleser, in Verbindung mit Wolfgang Zöller, Klaus Hofbauer, weite- rer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Zusatztagesordnungspunkt 2: Dr. Gerhard Botz, Waltraud Wolff (Wol- Zwischenbericht der Enquete-Kommission mirstedt), Ingrid Arndt-Brauer, weiterer „Kultur in Deutschland“: Kultur als Staats- Abgeordneter und der Fraktion der SPD: ziel Unsere Verantwortung für die ländli- (Drucksache 15/5560) . 13866 A chen Räume (Drucksache 16/5956) . 13890 A Gitta Connemann (CDU/CSU) . 13866 B b) Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Hans-Joachim Otto (Frankfurt) Tackmann, Kornelia Möller, Werner (FDP) . 13869 A Dreibus, weiterer Abgeordneter und der Siegmund Ehrmann (SPD) . 13871 A Fraktion DIE LINKE: Arbeitgeberzu- sammenschlüsse zur Stärkung ländli- Dr. Lukrezia Jochimsen (DIE LINKE) . 13873 B cher Räume Undine Kurth (Quedlinburg) (Drucksache 16/4806) . 13890 B (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 13874 C c) Antrag der Abgeordneten Hans-Michael Dorothee Bär (CDU/CSU) . -

Plenarprotokoll 16/190

Plenarprotokoll 16/190 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 190. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 27. November 2008 Inhalt: Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 20439 A Peer Steinbrück, Bundesminister BMF . 20455 A Karl-Georg Wellmann (CDU/CSU) . 20457 C Tagesordnungspunkt IV: Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 20458 C – Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) . 20459 D eines Gesetzes zur Reform des Erbschaft- Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 20460 C steuer- und Bewertungsrechts (Erb- schaftsteuerreformgesetz – ErbStRG) Florian Pronold (SPD) . 20461 A (Drucksachen 16/7918, 16/8547, 16/11075, Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 20461 C 16/11107) . 20439 B Otto Bernhardt (CDU/CSU) . 20462 A – Bericht des Haushaltsausschusses gemäß § 96 der Geschäftsordnung Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ (Drucksache 16/11085) . 20439 B DIE GRÜNEN) . 20462 C Florian Pronold (SPD) . 20439 D Dirk Niebel (FDP) . 20463 A Dr. h. c. Hans Michelbach Dirk Niebel (FDP) . 20465 A (CDU/CSU) . 20440 C Otto Bernhardt (CDU/CSU) . 20465 C Dr. Volker Wissing (FDP) . 20442 D Namentliche Abstimmungen . .2046 . .5 . D,. 20466 A Carl-Ludwig Thiele (FDP) . 20443 B Albert Rupprecht (Weiden) Ergebnisse . .2046 . .7 . D,. 20470 A (CDU/CSU) . 20445 C Carl-Ludwig Thiele (FDP) . 20446 C Tagesordnungspunkt II (Fortsetzung): Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) . 20446 D a) Zweite Beratung des von der Bundesregie- Carl-Ludwig Thiele (FDP) . 20447 D rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- zes über die Feststellung des Bundes- Florian Pronold (SPD) . 20448 B haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) Dr. Barbara Hendricks (SPD) . 20448 C (Drucksachen 16/9900, 16/9902) . 20466 B Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . -

Freitag, 24. April 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 3 Sitzung Des

Beginn: 00:00 Ende: 00:00 218. Sitzung des Deutschen Bundestages am: Freitag, 24. April 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 3 zum Thema: Antrag der Abgeordneten Dr. Werner Hoyer, Elke Hoff, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian Ahrendt, Uwe Barth, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Mechthild Dyckmans, Ulrike Flach, Otto Fricke, Horst Friedrich (Bayreuth), Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Birgit Homburger, Dr. Heinrich Leonhard Kolb, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Michael Link, Dr. Erwin Lotter, Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt, Jan Mücke, Burkhardt Müller- Sönksen, Dirk Niebel, Hans-Joachim Otto, Detlef Parr, Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Frank Schäffler, Marina Schuster, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Josef Stadler, Dr. Rainer Stinner, Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Christoph Waitz, Dr. Claudia Winterstein, Dr. Volker Wissing, Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP für einen Abzug der in Deutschland noch verbliebenen US-Nuklearwaffen; Drs. 16/12667 Endgültiges Ergebnis: Abgegebene Stimmen insgesamt: 503 nicht abgegebene-Stimmen: 109 Ja-Stimmen: 128 Nein-Stimmen: 374 Enthaltungen: 1 ungültige: 0 Berlin, den 24. Apr. 2009 Seite: 1 Seite: 1 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Ulrich Adam X Ilse Aigner X Peter Albach X Peter Altmaier X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Dr. Wolf Bauer X Günter Baumann X Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) X Veronika Bellmann X Dr. Christoph Bergner X Otto Bernhardt X Clemens Binninger X Renate Blank X Peter Bleser X Antje Blumenthal X Dr. Maria Böhmer X Jochen Borchert X Wolfgang Börnsen (Bönstrup) X Wolfgang Bosbach X Klaus Brähmig X Michael Brand X Helmut Brandt X Dr. -

German Historical Institute London Bulletin Vol 41 (2019)

REVIEW ARTICLE IN SEARCH OF THE ‘GERMAN WAY OF FIGHTING’: GERMAN MILITARY CULTURE FROM 1871 TO 1945 ANETTE NEDER PAUL FOX , The Image of the Soldier in German Culture, 1871–1933 (London: Bloomsbury, 2017), 240 pp. ISBN 978 1 4742 2614 1. £85.00 BEN H. SHEPHERD , Hitler’s Soldiers: The German Army in the Third Reich (New Haven: Yale University Press, 2016), 664 pp. ISBN 978 0 3001 7903 3. £25.00 BENJAMIN ZIEMANN , Violence and the German Soldier in the Great War: Killing, Dying, Surviving (London: Bloomsbury, 2017), 320 pp. ISBN 978 1 4742 3958 5. £85.00 Although the debate about an anti-modernist Sonderweg in German history between 1871 and 1945 has been largely settled among histo - rians, 1 the notion of German exceptionalism remains virulent in the research on German military history. 2 After the Second World War, British historians identified Prussian militarism and the widespread ‘subject mentality’ ( Untertanenmentalität ) in Wilhelmine Germany as key factors for the catastrophic course of German history in the first half of the twentieth century. 3 Since the 1960s several generations of German scholars have critically reassessed Prussian-dominated Ger - man military culture with the aim of identifying those elements that 1 See Jürgen Kocka, ‘Looking Back on the Sonderweg ’, Central European History , 51/1 (2018), 137 –42. 2 Dirk Bönker, ‘A German Way of War? Narratives of German Militarism and Maritime Warfare in World War I’, in Sven Oliver Müller and Cornelius Torp (eds.), Imperial Germany Revisited: Continuing Debates and New Perspectives (New York, 2011), 227 –38, at 227. -

Deutscher Bundestag Drucksache 16/6925

Deutscher Bundestag Drucksache 16/6925 16. Wahlperiode 06. 11. 2007 Antrag der Abgeordneten Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Dr. Norbert Lammert, Ulrich Adam, Peter Albach, Dorothee Bär, Renate Blank, Günter Baumann, Veronika Bellmann, Dr. Christoph Bergner, Klaus Brähmig, Michael Brand, Gitta Connemann, Jochen-Konrad Fromme, Reinhard Grindel, Markus Grübel, Manfred Grund, Monika Grütters, Uda Carmen Freia Heller, Bernd Heynemann, Robert Hochbaum, Susanne Jaffke, Dr. Peter Jahr, Dr. Hans-Heinrich Jordan, Jens Koeppen, Manfred Kolbe, Hartmut Koschyk, Michael Kretschmer, Dr. Günter Krings, Johann-Henrich Krummacher, Andreas G. Lämmel, Katharina Landgraf, Dr. Michael Luther, Maria Michalk, Philipp Mißfelder, Bernward Müller (Gera), Rita Pawelski, Ulrich Petzold, Ruprecht Polenz, Eckhardt Rehberg, Katherina Reiche (Potsdam), Dr. Norbert Röttgen, Peter Rzepka, Ingo Schmitt (Berlin), Michael Stübgen, Antje Tillmann, Arnold Vaatz, Volkmar Uwe Vogel, Andrea Astrid Voßhoff, Marco Wanderwitz, Kai Wegner, Karl-Georg Wellmann, Volker Kauder, Dr. Peter Ramsauer und der Fraktion der CDU/CSU, der Abgeordneten Dr. h. c. Wolfgang Thierse, Markus Meckel, Dr. Gerhard Botz, Dr. Peter Danckert, Siegmund Ehrmann, Rainer Fornahl, Iris Gleicke, Monika Griefahn, Kerstin Griese, Hans-Joachim Hacker, Petra Heß, Klaas Hübner, Lothar Ibrügger, Fritz Rudolf Körper, Ernst Kranz, Dr. Uwe Küster, Angelika Krüger- Leißner, Petra Merkel (Berlin), Christoph Pries, Mechthild Rawert, Steffen Reiche (Cottbus), Maik Reichel, Michael Roth (Heringen), Renate Schmidt (Nürnberg), Silvia Schmidt (Eisleben), Olaf Scholz, Jörg Tauss, Simone Violka, Jörg Vogelsänger, Dr. Marlies Volkmer, Petra Weis, Andrea Wicklein, Dr. Peter Struck und Fraktion der SPD sowie der Abgeordneten Cornelia Pieper, Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Christoph Waitz, Christian Ahrendt, Daniel Bahr (Münster), Uwe Barth, Rainer Brüderle, Patrick Döring, Jörg van Essen, Horst Friedrich (Bayreuth), Dr. -

Elektronische Vorab-Fassung*

Deutscher Bundestag Drucksache 16/2730 16. Wahlperiode 25. 09. 2006 Antrag der Abgeordneten Dr. Carola Reimann, Lothar Binding, Dr. Margrit Spielmann, Dr. Lale Akgün, Ingrid Arndt-Brauer, Rainer Arnold, Ernst Bahr, Doris Barnett, Dr. Hans-Peter Bartels, Sören Bartol, Sabine Bätzing, Petra Bierwirth, Karin Binder, Dr. Lothar Bisky, Volker Blumentritt, Clemens Bollen, Dr. Gerhard Botz, Klaus Brandner, Bernhard Brinkmann, Marco Bülow, Dr. Martina Bunge, Martin Burkert, Dr. Michael Bürsch, Christian Carstensen, Marion Caspers-Merk, Dr. Peter Danckert, Elvira Drobinski-Weiß, Siegmund Ehrmann, Hans Eichel, Dr. Dagmar Enkelmann, Gernot Erler, Klaus Ernst, Gabriele Fograscher, Rainer Fornahl, Dagmar Freitag, Peter Friedrich, Wolfgang Gehrcke, Martin Gerster, Eberhard Gienger, Diana Golze, Renate Gradistanac, Dieter Grasedieck, Monika Griefahn, Kerstin Griese, Wolfgang Grotthaus, Monika Grütters, Wolfgang Gunkel, Dr. Gregor Gysi, Hans-Joachim Hacker, Klaus Hagemann, Heike Hänsel, Lutz Heilmann, Reinhold Hemker, Gustav Herzog, Petra Heß, Gabriele Hiller-Ohm, Petra Hinz, Inge Höger-Neuling, Eike Hovermann, Christel Humme, Lothar Ibrügger, Brunhilde Irber, Johannes Jung, Josip Juratovic, Susanne Kastner, Ulrich Kelber, Christian Kleiminger, Astrid Klug, Dr. Bärbel Kofler, Norbert Königshofen, Karin Kortmann, Rolf Kramer, Anette Kramme, Dr. Hans-Ulrich Krüger, Angelika Krüger-Leißner, Jürgen Kucharczyk, Helga Kühn-Mengel, Katrin Kunert, Dr. Uwe Küster, Dr. Karl Lauterbach, Waltraud Lehn, Helga Lopez, Dr. Gesine Lötzsch, Lothar Mark, Katja Mast, Hilde Mattheis, Petra Merkel, Dr. Matthias Miersch, Kornelie Möller, Marko Mühlstein, Kersten Naumann, Dr. Norman Paech, Heinz Paula, Christoph Pries, Dr. Sascha Raabe, Bodo Ramelow, Mechthild Rawert, Maik Reichel, Gerold Reichenbach, Christel Riemann-Hanewinckel, Walter Riester, René Röspel, Dr. Ernst Dieter Rossmann, Marlene Rupprecht, Paul Schäfer, Bernd Scheelen, Marianne Schieder, Renate Schmidt, Heinz Schmitt, Dr. -

Austria͛s Internaional Posiion After the End Of

ƵƐƚƌŝĂ͛Ɛ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWŽƐŝƟŽŶ ĂŌĞƌƚŚĞŶĚŽĨƚŚĞŽůĚtĂƌ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 22 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2013 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Design by Lauren Capone Cover photo credit: Hopi Media Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011162 ISBN: 9783902936011 UNO PRESS Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Ferdinand Karlhofer, Universität Innsbruck Assistant Editor Production and Copy Editor Dominik Hofmann-Wellenhof Lauren Capone University of New Orleans Executive Editors Christina Antenhofer, Universität Innsbruck Kevin Graves, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität