Elektronische Vorab-Fassung*

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annual Report 2017-2018

US Governor Philip D. Murphy (New Jersey) Annette Riedel, Senior Editor, Deutschlandfunk Kultur Berlin Transatlantic Forum 2018: “Present at the New Creation? Tech. Power. Democracy.” October 16, 2018 3 4 PREFACE Dear Friends of Aspen Germany, In 2017, we also had three US mayors in quick succession as guests of Aspen Germany: Mayor Pete Buttigieg of 2017 and 2018 were years of world-wide political and South Bend, Indiana, Mayor Eric Garcetti of Los Angeles, economic changes. The international order, established and Mayor Rahm Emanuel from Chicago. All three events 70 years ago under US leadership after World War II, is attracted high-ranking transatlanticists from the Bundestag, now being challenged by the rise of populism, the rise of think tanks, and political foundations as well as business authoritarian regimes from Russia, China, Turkey, and representatives. The goal of these events was to facilitate a fundamental changes in US policy under President Donald transatlantic discussion about the future course of the Trump. United States after Trump’s election. In the last two years, we have seen an erosion in the core of Throughout both years, we have also continued our our transatlantic alliance. From NATO and our common transatlantic exchange programs. The Bundestag and security interests to our trade relations, from our approach &RQJUHVV6WD൵HUV([FKDQJH3URJUDPEURXJKWVWD൵HUVIURP to climate change to arms control – everything we have WKH86&RQJUHVVWR%HUOLQDQGVWD൵HUVIURPWKH*HUPDQ taken for granted as a stable framework of transatlantic Bundestag to Washington, D.C.. Over the years, we have relations is now being questioned. These dramatic changes built a robust network of young American and German did not go unnoticed by us. -

Parlamentsmaterialien Beim DIP (PDF, 38KB

DIP21 Extrakt Deutscher Bundestag Diese Seite ist ein Auszug aus DIP, dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge , das vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat gemeinsam betrieben wird. Mit DIP können Sie umfassende Recherchen zu den parlamentarischen Beratungen in beiden Häusern durchführen (ggf. oben klicken). Basisinformationen über den Vorgang [ID: 17-47093] 17. Wahlperiode Vorgangstyp: Gesetzgebung ... Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes Initiative: Bundesregierung Aktueller Stand: Verkündet Archivsignatur: XVII/424 GESTA-Ordnungsnummer: C132 Zustimmungsbedürftigkeit: Nein , laut Gesetzentwurf (Drs 514/12) Nein , laut Verkündung (BGBl I) Wichtige Drucksachen: BR-Drs 514/12 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/11470 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/12534 (Beschlussempfehlung und Bericht) Plenum: 1. Durchgang: BR-PlPr 901 , S. 448B - 448C 1. Beratung: BT-PlPr 17/211 , S. 25799A - 25809C 2. Beratung: BT-PlPr 17/226 , S. 28222B - 28237C 3. Beratung: BT-PlPr 17/226 , S. 28237B 2. Durchgang: BR-PlPr 908 , S. 160C - 160D Verkündung: Gesetz vom 07.05.2013 - Bundesgesetzblatt Teil I 2013 Nr. 23 14.05.2013 S. 1161 Titel bei Verkündung: Achtes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes Inkrafttreten: 01.08.2013 Sachgebiete: Recht ; Medien, Kommunikation und Informationstechnik Inhalt Einführung eines sog. Leistungsschutzrechtes für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet: ausschließliches Recht zur gewerblichen öffentlichen Zugänglichmachung als Schutz vor Suchmaschinen und vergleichbaren -

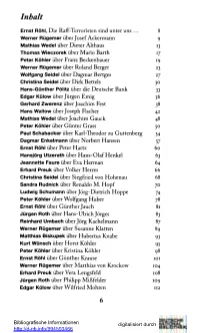

Inhalt Ernst Röhl, Die Raff-Terroristen Sind Unter Uns

Inhalt Ernst Röhl, Die Raff-Terroristen sind unter uns ... 8 Werner Rügemer über Josef Ackermann 9 Mathias Wedel über Dieter Althaus 13 Thomas Wieczorek über Mario Barth 17 Peter Köhler über Franz Beckenbauer 19 Werner Rügemer über Roland Berger 23 Wolfgang Seidel über Dagmar Bertges 27 Christina Seidel über Dirk Bettels 30 Hans-Günther Pölitz über die Deutsche Bank 33 Edgar Külow über Jürgen Emig 36 Gerhard Zwerenz über Joachim Fest 38 Hans Wallow über Joseph Fischer 42 Mathias Wedel über Joachim Gauck 48 Peter Köhler über Günter Grass 50 Paul Schabacker über Karl-Theodor zu Guttenberg 54 Dagmar Enkelmann über Norbert Hansen 57 Ernst Röhl über Peter Hartz 60 Hansjörg Utzerath über Hans-Olaf Henkel 63 Jeannette Faure über Eva Herman 64 Erhard Preuk über Volker Herres 66 Christina Seidel über Siegfried von Hohenau 68 Sandra Rudnick über Renaldo M. Hopf 70 Ludwig Schumann über Jörg-Dietrich Hoppe 74 Peter Köhler über Wolfgang Huber 78 Ernst Röhl über Günther Jauch 81 Jürgen Roth über Hans-Ulrich Jorges 83 Reinhard Limbach über Jörg Kachelmann 87 Werner Rügemer über Susanne Klatten 89 Matthias Biskupek über Hubertus Knabe 93 Kurt Wünsch über Horst Köhler 95 Peter Köhler über Kristina Köhler 98 Ernst Röhl über Günther Krause 101 Werner Rügemer über Matthias von Krockow 104 Erhard Preuk über Vera Lengsfeld 108 Jürgen Roth über Philipp Mißfelder 109 Edgar Külow über Wilfried Mohren 112 Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/994503466 Paul Schabacker über Franz Müntefering 115 Christoph Hofrichter über Günther Oettinger 120 Reinhard Limbach über Hubertus Pellengahr 122 Stephan Krull über Ferdinand Piëch 123 Ernst Röhl über Heinrich von Pierer 127 Paul Schabacker über Papst Benedikt XVI. -

Speeddating Mit Den Bundestagskandidaten

DIE RHEINPFALZ — NR. 213 BLICKPUNKT MITTWOCH, 13. SEPTEMBER 2017 RHEINPFALZ-AKTION: SPEEDDATING MIT DEN BUNDESTAGSKANDIDATEN „Politik in wenigen Sekunden erklären“ Den Bundestagskandidaten gefällt das Polit-Speeddating mit Schülern als Format – Viele Themen in kurzer Zeit angesprochen VON BENJAMIN GINKEL Viel Lob, aber auch Verbesserungs- vorschläge hatten die Bundestags- kandidaten für das Speeddating- Format parat, nachdem sie von den Schülern ausgiebig befragt wurden. Die jungen Menschen hätten ganz andere Themen aufs Tapet gebracht, als man es sonst so kenne. „Das ist das beste Format, das ich im Wahlkampf erleben durfte“, sagte CDU-Kandidat Xaver Jung. Innerhalb kürzester Zeit, 90 Sekunden, gelte es, die wesentlichen Aspekte zu beant- worten. Besonders gefreut habe es Jung, der seit einer Periode im Bun- destag sitzt, „dass man mich gefragt hat, was ich für die Region tue“. Das habe im Wahlkampf sonst noch nie- manden interessiert. SPD-Bundestagsabgeordneter Gus- tav Herzog ist bei den meisten Fragen mit weniger Redezeit als möglich ausgekommen – selbst bei komple- Begrüßt: Schulleiter Roland Frölich (Zweiter von rechts) heißt die Gäste im Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslau- Gewählt: Wie bei einer echten Wahl landen die Stimmzettel der Schüler in xen Themen: „Die Fragen waren sehr tern zum Speeddating willkommen. FOTO: VIEW einer Wahlurne. FOTO: VIEW prägnant.“ Was die Schüler sich über- legt hatten, sei näher an der Realität vorbereitet gewesen. der Menschen als die Fragen im Kanz- „Interessant, kurzweilig, was Neu- DIE FRAGEN -

Deutscher Bundestag Drucksache 17/11815

Deutscher Bundestag Drucksache 17/11815 17. Wahlperiode 11. 12. 2012 Änderungsantrag der Abgeordneten Burkhard Lischka, Christine Lambrecht, Rainer Arnold, Edelgard Bulmahn, Sebastian Edathy, Petra Ernstberger, Gabriele Fograscher, Dr. Edgar Franke, Martin Gerster, Iris Gleicke, Günter Gloser, Ulrike Gottschalck, Dr. Gregor Gysi, Hans-Joachim Hacker, Michael Hartmann (Wackernheim), Dr. Rosemarie Hein, Dr. Barbara Hendricks, Gustav Herzog, Josip Juratovic, Dr. h. c. Susanne Kastner, Ulrich Kelber, Daniela Kolbe (Leipzig), Niema Movassat, Dr. Rolf Mützenich, Aydan Özog˘uz, Johannes Pflug, Joachim Poß, Dr. Sascha Raabe, Stefan Rebmann, Anton Schaaf, Paul Schäfer (Köln), Marianne Schieder (Schwandorf), Swen Schulz (Spandau), Sonja Steffen, Kerstin Tack, Kathrin Vogler, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Waltraud Wolff (Wolmirstedt) zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 17/11295, 17/11800, 17/11814 – Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes Der Bundestag wolle beschließen: 1. In Artikel 1 wird § 1631d wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: „(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, nach vorangegangener ärztlicher Aufklärung in eine medizinisch nicht erforderliche Beschnei- dung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzu- willigen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Be- rücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet -

Elektronische Vorabfassung*

Deutscher Bundestag Drucksache 17/2474 17. Wahlperiode 07. 07. 2010 Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Axel Troost, Dr. Barbara Höll, Harald Koch, Jan van Aken, Agnes Alpers, Dr. Dietmar Bartsch, Herbert Behrens, Karin Binder, Matthias W. Birkwald, Heidrun Bluhm, Steffen Bockhahn, Christine Buchholz, Eva Bulling-Schröter, Dr. Martina Bunge, Roland Claus, Sevim Dagdelen, Dr. Dieter Dehm, Heidrun Dittrich, Werner Dreibus, Dr. Dagmar Enkelmann, Klaus Ernst, Wolfgang Gehrke, Nicole Gohlke, Diana Golze, Annette Groth, Dr. Gregor Gysi, Heike Hänsel, Dr. Rosemarie Hein, Inge Höger, Andrej Hunko, Jutta Jelpke, Dr. Lukrezia Jochimsen, Katja Kipping, Jan Korte, Jutta Krellmann, Katrin Kunert, Caren Lay, Sabine Leidig, Ralph Lenkert, Michael Leutert, Stefan Liebich, Ulla Lötzer, Dr. Gesine Lötzsch, Thomas Lutze, Ulrich Maurer, Dorothée Menzner, Cornelia Möhring, Kornelia Möller, Niema Movassat, Wolfgang Neskovic, Thomas Nord, Petra Pau, Jens Petermann, Richard Pitterle, Yvonne Ploetz, Ingrid Remmers, Paul Schäfer, Michael Schlecht, Dr. Herbert Schui, Dr. Ilja Seifert, Kathrin Senger-Schäfer, Raju Sharma, Dr. Petra Sitte, Kersten Steinke, Sabine Stüber, Alexander Süßmair, Dr. Kirsten Tackmann, Frank Tempel, Alexander Ulrich, Kathrin Vogler, Sahra Wagenknecht, Halina Wawzyniak, Harald Weinberg, Katrin Werner, Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – Drucksachen 17/1720, 17/1803, 17/2472 – Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie Der Bundestag wolle beschließen: Der Deutsche Bundestag begrüßt die Initiative der deutschen Bundesregierung, sich eindringlich für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene einzusetzen. elektronischeBerlin, den 7. Juli 2010 Vorabfassung* Dr. Gregor Gysi und Fraktion * Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.. -

Jahreshauptversammlung in Berlin Rita Pawelski

Juni ★ ★ ★ ★ 2015 ★ ★ ★ ★ Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments e. V. Editorial Jahreshauptversammlung in Berlin Rita Pawelski Informationen Termine © BMF / Wolfgang Korinth Wolfgang / © BMF Personalien Titelthemen Jahreshauptversamm lung in Berlin Besuch im Bundes finanzministerium Gespräch mit der „Ehemalige“ im Bundesfinanzministerium Bezirksbürgermeisterin von Neukölln Berichte / Erlebtes Präsidentin Ingrid Matthäus-Maier, Bezirksbürger- Dr. Jürgen Linde, Minister a. D., Ernst Burg bacher, Parl. Staats- meisterin Dr. Franziska Giffey, Vizepräsident Hans-Dirk sekretär a. D., Präsidentin Ingrid Matthäus-Maier, Bundes- Generalversammlung Bierling finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble der Europäischen Assoziation in Paris CongressBundestag © BMF / Wolfgang Korinth Wolfgang / © BMF Seminar © Bezirksamt Neukölln / Stefan Aust © Bezirksamt Neukölln / Mein Leben nach der Politik Erlesenes Aktuelles Die Geschäftsführerin informiert Jubilare Editorial Informationen 2015 ist ein Jahr voll histo Termine risch bedeutender Gedenktage. © G+ Germany Es ist wichtig, an bestimmte 16.–18.09.2015 Mitgliederreise nach Bremen/ Ereignisse immer wieder zu Bremerhaven erinnern, damit auch jüngere 17.11.2015 Mitgliederveranstaltung in Bonn, Generationen nicht vergessen. Besuch der UN Vor 70 Jahren, am 8. Mai 1945, war der schreckliche 18.–26.06.2016 Mitgliederreise ins Baltikum Zweite Weltkrieg zu Ende, die Wehrmacht hatte bedingungslos kapituliert. Die Deutschen waren erleichtert, zugleich aber wie betäubt von der Wucht Personalien der Niederlage und der Sorge um die Zukunft. Niemand hat damals, im Mai 1945, erahnt, welche Rolle Deutschland Wechsel im Büro 70 Jahre später in der Welt einmal einnehmen sollte: Laut einer Studie ist Deutschland heute das Land mit dem Irgendwann trifft es jeden Arbeitnehmer: Der Abschied aus besten Image weltweit. Die Bundesrepublik hat die USA auf dem Berufsleben steht bevor. -

Im 2. Wahlgang Unterstützten Folgende 339 Parlamentarier Dem Antrag Der Abgeordneten Böhmer, Von Renesse, Fischer, Seehofer U.A

Im 2. Wahlgang unterstützten folgende 339 Parlamentarier dem Antrag der Abgeordneten Böhmer, von Renesse, Fischer, Seehofer u.a. (Drucksache 14/8102) SPD Gerd Andres, Niedersachsen 36 (Stadt Hannover) Ingrid Arndt-Brauer, Landesliste Nordrhein-Westfalen Rainer Arnold, Landesliste Baden-Württemberg Hermann Bachmaier, Landesliste Baden-Württemberg Ernst Bahr, Brandenburg, Wahlkreis 271 (Neuruppin-Kyritz-Wittstock-Pritzwalk-Perleberg) Doris Barnett, Rheinland-Pfalz, Wahlkreis 157 (Ludwigshafen) Klaus Barthel, Landesliste Bayern Ingrid Becker-Inglau, Nordrhein-Westfalen, Wahlkreis 90 (Essen III) Friedhelm Julius Beucher, Nordrhein-Westfalen, Wahlkreis 66 (Oberbergischer Kreis) Petra Bierwirth, Brandenburg, Wahlkreis 274 (Eberswalde-Bernau-Bad Freienwalde) Rudolf Bindig, Landesliste Baden-Württemberg, Kurt Bodewig, Landesliste Nordrhein-Westfalen Klaus Brandner, Landesliste Nordrhein-Westfalen Rainer Brinkmann, Landesliste Nordrhein-Westfalen Bernhard Brinkmann, Niedersachsen, Wahlkreis 43 (Hildesheim) Hans-Günter Bruckmann, Nordrhein-Westfalen, Wahlkreis 88 (Essen I) Edelgard Bulmahn, Niedersachsen, Wahlkreis 37 (Stadt Hannover II) Ursula Burchardt, Nordrhein-Westfalen, Wahlkreis 115 (Dortmund III) Dr. Michael Bürsch, Schleswig-Holstein, Wahlkreis 6 (Plön - Neumünster) Hans Martin Bury, Baden-Württemberg, Wahlkreis 170 (Neckar-Zaber) Marion Caspers-Merk, Baden-Württemberg, Wahlkreis 186 (Lörrach-Mülheim) Wolf-Michael Catenhusen, Landesliste Nordrhein-Westfalen Dr. Peter Danckert, Brandenburg, Wahlkreis 278 (Luckenwalde-Zossen-Jüterbog- Königswusterhausen) -

Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE) National Report Germany

RESEARCH REPORT SERIES IZA Research Report No. 86 Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE) National Report Germany IZA Nikos Askitas Werner Eichhorst Benedikt Fahrenholtz Nicolas Meys Margard Ody OCTOBER 2018 Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE) National Report Germany Authors: Nikos Askitas (IZA) Werner Eichhorst (IZA, University of Bremen) Benedikt Fahrenholtz (IZA) Nicolas Meys (IZA) Margard Ody (IZA) IRSDACE National Report Germany Page 1 Table of Contents Table of Contents ................................................................................................................ 1 Figures .................................................................................................................................. 2 1 Introduction .................................................................................................................. 3 2 Work in the platform economy.................................................................................... 9 2.1 What is the current state of play on work in the platform economy? ............................ 9 2.2 What are the main challenges and impacts for workers? ........................................... 13 2.3 The Role of industrial relations and social dialogue in platform economy work .......... 17 3 Discourse, perceptions and experiences on work in the platform economy among established industrial relations actors, processes and outcomes ......... 22 3.1 Discourse, perceptions -

Confronting Antisemitism in Modern Media, the Legal and Political Worlds an End to Antisemitism!

Confronting Antisemitism in Modern Media, the Legal and Political Worlds An End to Antisemitism! Edited by Armin Lange, Kerstin Mayerhofer, Dina Porat, and Lawrence H. Schiffman Volume 5 Confronting Antisemitism in Modern Media, the Legal and Political Worlds Edited by Armin Lange, Kerstin Mayerhofer, Dina Porat, and Lawrence H. Schiffman ISBN 978-3-11-058243-7 e-ISBN (PDF) 978-3-11-067196-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-067203-9 DOI https://10.1515/9783110671964 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. For details go to https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Library of Congress Control Number: 2021931477 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2021 Armin Lange, Kerstin Mayerhofer, Dina Porat, Lawrence H. Schiffman, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston The book is published with open access at www.degruyter.com Cover image: Illustration by Tayler Culligan (https://dribbble.com/taylerculligan). With friendly permission of Chicago Booth Review. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com TableofContents Preface and Acknowledgements IX LisaJacobs, Armin Lange, and Kerstin Mayerhofer Confronting Antisemitism in Modern Media, the Legal and Political Worlds: Introduction 1 Confronting Antisemitism through Critical Reflection/Approaches -

Plenarprotokoll 15/56

Plenarprotokoll 15/56 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 56. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 3. Juli 2003 Inhalt: Begrüßung des Marschall des Sejm der Repu- rung als Brücke in die Steuerehr- blik Polen, Herrn Marek Borowski . 4621 C lichkeit (Drucksache 15/470) . 4583 A Begrüßung des Mitgliedes der Europäischen Kommission, Herrn Günter Verheugen . 4621 D in Verbindung mit Begrüßung des neuen Abgeordneten Michael Kauch . 4581 A Benennung des Abgeordneten Rainder Tagesordnungspunkt 19: Steenblock als stellvertretendes Mitglied im a) Antrag der Abgeordneten Dr. Michael Programmbeirat für die Sonderpostwert- Meister, Friedrich Merz, weiterer Ab- zeichen . 4581 B geordneter und der Fraktion der CDU/ Nachträgliche Ausschussüberweisung . 4582 D CSU: Steuern: Niedriger – Einfa- cher – Gerechter Erweiterung der Tagesordnung . 4581 B (Drucksache 15/1231) . 4583 A b) Antrag der Abgeordneten Dr. Hermann Zusatztagesordnungspunkt 1: Otto Solms, Dr. Andreas Pinkwart, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Abgabe einer Erklärung durch den Bun- der FDP: Steuersenkung vorziehen deskanzler: Deutschland bewegt sich – (Drucksache 15/1221) . 4583 B mehr Dynamik für Wachstum und Be- schäftigung 4583 A Gerhard Schröder, Bundeskanzler . 4583 C Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 4587 D in Verbindung mit Franz Müntefering SPD . 4592 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 4596 D Tagesordnungspunkt 7: Krista Sager BÜNDNIS 90/ a) Erste Beratung des von den Fraktionen DIE GRÜNEN . 4600 A der SPD und des BÜNDNISSES 90/ DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Dr. Guido Westerwelle FDP . 4603 B wurfs eines Gesetzes zur Förderung Krista Sager BÜNDNIS 90/ der Steuerehrlichkeit DIE GRÜNEN . 4603 C (Drucksache 15/1309) . 4583 A Michael Glos CDU/CSU . 4603 D b) Erste Beratung des von den Abgeord- neten Dr. Hermann Otto Solms, Hubertus Heil SPD . -

Antrag Der Abgeordneten Rolf Hempelmann, Dr

Deutscher Bundestag Drucksache 17/11876 17. Wahlperiode 12. 12. 2012 Antrag der Abgeordneten Rolf Hempelmann, Dr. Sascha Raabe, Wolfgang Tiefensee, Hubertus Heil (Peine), Doris Barnett, Klaus Barthel, Martin Dörmann, Ingo Egloff, Dr. h. c. Gernot Erler, Petra Ernstberger, Martin Gerster, Iris Gleicke, Dr. Barbara Hendricks, Dr. Bärbel Kofler, Ute Kumpf, Thomas Oppermann, Stefan Rebmann, Karin Roth (Esslingen), Frank Schwabe, Dr. Martin Schwanholz, Rita Schwarzelühr-Sutter, Andrea Wicklein, Manfred Zöllmer, Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD Transparenz in den Zahlungsflüssen im Rohstoffbereich und keine Nutzung von Konfliktmineralien Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Deutschland ist bei metallischen Primärrohstoffen zu 100 Prozent von Importen abhängig. Bei den fossilen Energierohstoffen ist die Importabhängigkeit ähn- lich hoch, ca. 98 Prozent des Erdöls, 87 Prozent des Erdgases und etwa 77 Pro- zent der Steinkohle stammen aus Importen (Quelle: Bundesanstalt für Geo- wissenschaften und Rohstoffe – BGR). Deutsche Unternehmen beziehen ihre Rohstoffe weltweit unter anderem auch aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Für diese Länder und ihre Bevölke- rungen stellt sich der Rohstoffreichtum oft als Armutsfalle dar. Sie profitieren nicht von der Förderung der Rohstoffe. Die schnellen und hohen Rohstoffge- winne verleiten häufig zu Korruption und Misswirtschaft. Es erfolgen Zahlun- gen (wie Steuern, Konzessionsabgaben aber auch Schmiergelder) durch die rohstofffördernden Unternehmen an Vertreter von Regierungen oder Behörden. In vielen Fällen existiert eine hohe Diskrepanz zwischen solchen Zahlungen und dem Steuerpotential sowie dem, was letztendlich im Budget der Staaten an- kommt (Stiftung Wissenschaft und Politik/SWP-Aktuell 43, Juli 2012). Außer- dem können durch die fehlgeleiteten Gewinne aus Rohstoffverkäufen Konflikte und Konfliktparteien finanziert werden.