6.1 Carla Accardi1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pages 4 Rotella, Lot 51 Pagine

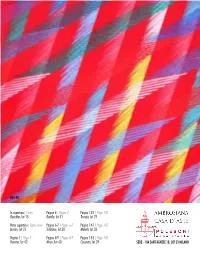

LOT 42 In copertina | Cover Pagine 4 | Pages 4 Pagina 133 | Page 133 Baechler, lot 15 Rotella, lot 51 Turcato, lot 29 Retro copertina | Back cover Pagine 6-7 | Pages 6-7 Pagina 142 | Page 142 Arman, lot 25 Schifano, lot 30 Melotti, lot 33 Pagina 1 | Page 1 Pagine 8-9 | Pages 8-9 Pagina 143 | Page 143 Dorazio, lot 42 Music, lot 60 Cassinari, lot 39 SEDE - VIA SANT’AGNESE 18, 20123 MILANO ASTA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 10 NOVEMBRE 2020 MILANO, VIA SACCHI 7 – presso LA POSTERIA 23 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE, MILANO VIA SANT’AGNESE 18 0 (ORARIO 10.00-19.00 – ESCLUSO FESTIVI E 29 OTTOBRE) PREVIO APPUNTAMENTO 7-8-9 NOVEMBRE, MILANO, VIA SACCHI 7 (ORARIO 10.00-19.00) UNICA SESSIONE MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020 ORE 16.00 LOTTI 1 - 243 PRESENTAZIONE TELEVISIVA TOP LOTS Lunedì 2/11 ore 21.30-23 canale 134 del digitale terrestre Martedì 3/11 ore 21.30-23 canale 134 del digitale terrestre Giovedì 5/11 ore 21.30-23 canale 134 del digitale terrestre Venerdì 6/11 ore 21.30-23 canale 134 del digitale terrestre OFFERTE SCRITTE FINO A LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2020 ORE 15.00 FAX +39 02 40703717 [email protected] È possibile partecipare in diretta on-line inscrivendosi (almeno 24 ore prima) sul nostro sito www.ambrosianacasadaste.com CONSULTAZIONE CATALOGO E MODULISTICA www.ambrosianacasadaste.com da venerdì 23 ottobre 2020 AMBROSIANA CASA D’ASTE / GALLERIA POLESCHI CASA D’ASTE - VIA SANT’AGNESE 18 20123 MILANO - TEL. +39 0289459708 - FAX +39 0240703717 www.ambrosianacasadaste.com • [email protected] LOT 51 338 1226703 5 MODERN AND CONTEMPORARY ART -

Copertina Artepd.Cdr

Trent’anni di chiavi di lettura Siamo arrivati ai trent’anni, quindi siamo in quell’età in cui ci sentiamo maturi senza esserlo del tutto e abbiamo tantissime energie da spendere per il futuro. Sono energie positive, che vengono dal sostegno e dal riconoscimento che il cammino fin qui percorso per far crescere ArtePadova da quella piccola edizio- ne inaugurale del 1990, ci sta portando nella giusta direzione. Siamo qui a rap- presentare in campo nazionale, al meglio per le nostre forze, un settore difficile per il quale non è ammessa l’improvvisazione, ma serve la politica dei piccoli passi; siamo qui a dimostrare con i dati di questa edizione del 2019, che siamo stati seguiti con apprezzamento da un numero crescente di galleristi, di artisti, di appassionati cultori dell’arte. E possiamo anche dire, con un po’ di vanto, che negli anni abbiamo dato il nostro contributo di conoscenza per diffondere tra giovani e meno giovani l’amore per l’arte moderna: a volte snobbata, a volte non compresa, ma sempre motivo di dibattito e di curiosità. Un tentativo questo che da qualche tempo stiamo incentivando con l’apertura ai giovani artisti pro- ponendo anche un’arte accessibile a tutte le tasche: tanto che nei nostri spazi figurano, democraticamente fianco a fianco, opere da decine di migliaia di euro di valore ed altre che si fermano a poche centinaia di euro. Se abbiamo attraversato indenni il confine tra due secoli con le sue crisi, è per- ché l’arte è sì bene rifugio, ma sostanzialmente rappresenta il bello, dimostra che l’uomo è capace di grandi azzardi e di mettersi sempre in gioco sperimen- tando forme nuove di espressione; l’arte è tecnica e insieme fantasia, ovvero un connubio unico e per questo quasi magico tra terra e cielo. -

Export / Import: the Promotion of Contemporary Italian Art in the United States, 1935–1969

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 Export / Import: The Promotion of Contemporary Italian Art in the United States, 1935–1969 Raffaele Bedarida Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/736 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] EXPORT / IMPORT: THE PROMOTION OF CONTEMPORARY ITALIAN ART IN THE UNITED STATES, 1935-1969 by RAFFAELE BEDARIDA A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2016 © 2016 RAFFAELE BEDARIDA All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Art History in satisfaction of the Dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy ___________________________________________________________ Date Professor Emily Braun Chair of Examining Committee ___________________________________________________________ Date Professor Rachel Kousser Executive Officer ________________________________ Professor Romy Golan ________________________________ Professor Antonella Pelizzari ________________________________ Professor Lucia Re THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT EXPORT / IMPORT: THE PROMOTION OF CONTEMPORARY ITALIAN ART IN THE UNITED STATES, 1935-1969 by Raffaele Bedarida Advisor: Professor Emily Braun Export / Import examines the exportation of contemporary Italian art to the United States from 1935 to 1969 and how it refashioned Italian national identity in the process. -

Catherine Ingrams

HTTPS://DOI.ORG/10.14324/111.2396-9008.034 ‘A KIND OF FISSURE’: FORMA (1947-1949) Catherine Ingrams We declare ourselves to be Formalists and Marxists, convinced that the terms Marxism and Formalism are not irreconcilable, especially today when the progressive elements of our society must maintain a revolutionary avant-garde position and not give over to a spent and conformist realism that in its most recent examples have demonstrated what a limited and narrow road it is on.1 hese are the opening lines of Forma’s manifesto, signed in Rome in March 1947 by eight young artists: Carla Accardi, Ugo Attardi, Pietro TConsagra, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo and Giulio Turcato. They had met during the previous year through the realist painter, Renato Guttuso, a fellow member of the Italian Communist Party (the PCI) and a would-be mentor to them. Guttuso was on a trip to Paris when Forma signed their manifesto in his studio, a place where he had been letting many of them stay. With its contemptuous dismissal of realism, together with the method of its execution, Forma’s manifesto came as a compound rejection of Guttuso’s art, his hospitality and his network of connections, and it acted as a deliberate gesture of rupture, one which announced Forma’s ambitions to belong to ‘a revolutionary avant-garde’. In the discussion that follows, I connect Forma’s rhetoric of rupture with a more complex socio-political context, and I move to engage their art as a gesture of historical resistance worked through their reimagined return to the theories of Russian Formalism. -

Alberto Burri: the Art of the Matter

Alberto Burri: The Art of the Matter Judith Rozner A thesis submitted in total fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy Volume I – Text Volume II - Illustration March 2015 School of Culture and Communication. The University of Melbourne. Produced on archival quality paper i VOLUME I ii For Avraham and Malka Ur iii iv ABSTRACT "Alberto Burri, an Italian artist of the immediate post WWII period, introduced common, everyday materials into his art. In so doing material became both the subject of his work as well as the object out of which the work was made. This thesis argues that the primary purpose of Burri's work throughout his career was to provoke a tactile, sensuous response in the viewer, a response which can best be understood through the lens of phenomenology." v vi DECLARATION This is to certify that: I. The thesis comprises only my original work. II. Due acknowledgment has been made in the text to all other material used. III. The thesis is less than 100.000 words in length exclusive of tables, maps, bibliography and appendices. Judith Rozner vii viii Preface In 1999, following an introduction by a mutual friend, I was invited by Minsa Craig- Burri, the widow of the artist Alberto Burri, to help her compile a biography of her life with her husband.1 I stayed and worked on the manuscript at their home at 59, Blvd. Eduard VII, in Beaulieu-sur-Mar, in the South of France for about six weeks. I had not seen the artist’s work before my arrival, and on my first encounter with it I just shrugged my shoulders and raised my eyebrows at the high prices it commanded in the market. -

Press Release April 2021 Carla Accardi Et Dadamaino, Between

Carla Accardi and Dadamaino, 1987. ©Giorgio Colombo Press release April 2021 Carla Accardi et Dadamaino, Between sign and transparency Two Italian artists at the frontiers of abstraction May 20 - September 18, 2021 TORNABUONI ART PARIS 16 avenue Matignon 75008 Paris I let my hand fow freely. Thus the ensemble appears denser or more sparse at times, but I do not seek these diversifcations which come spontaneously and are possible in spite of myself. For the moment, I call these signs “The alphabet of the mind” because I believe that they are the codes of a personal language. Dadamaino Accardi’s painting is rather a painting of unrestrained signs, a painting in search of the extreme tension between the rational and the irrational, between positive and negative. Her labyrinths deploy a sensual magnetism, cultivating a ferment that tends towards an agglomeration of materials and colors – limitless, structural and environmental. Germano Celant The exhibition Carla Accardi and Dadamaino: Between sign and transparency. Two Italian artists at the frontiers of abstraction exhibits works by Carla Accardi (1924- 2014) and Dadamaino (1930-2004). The exhibition approaches the artists through their research surrounding signs that they deploy in a new way, particularly on transparent supports, inviting a radical rethinking of the notion of “reading” the work of art. Carla Accardi and Dadamaino share a freedom and independence that led them to adhere to diferent artistic movements while at the same time freeing themselves from dogmatic frameworks. They created two unique paths for themselves, two distinct artistic vocabularies linked by an interest for writing and for transparency. -

Carte Italiane, Vol

Italian Art circa 1968: Continuities and Generational Shifts^ Adrian R. Diinin Mciìipliis Coìh'iic o/Art Nineteen sixty-eight has long beei) heralded as a, it not tlic, pivotal moment of the post-World War II decades. Following the assassina- tions of Malcolm X and both Kennedys, the erection of the Beriin Wall, the war in Vietnam, the first manned space flights, the Second Viitican Council and the invasion of technology throughout Europe, that single year was perhaps the most powerful and tectonic paradigm shift of the many that the decade already had witnessed. The student uprisings in Paris, the assassination of the Rev. Dr. Martin Luther King, Jr., and the invasion of Prague by Wirsaw Pact troops ali exacerbated what had been a markedly violent period, quelling the optimism that had markcd much of the decade and setting the tone for the coming malaise ot the 1970s. Italy, too, was participant in these epochal events, albeit in a sonie- what different nianner. Its students' uprisings began slightly earlier than those of France; the occupation of the University ofTrento took place in the autumn ot l*-'67. These were followed by workers' protests, with massive strikes in the first half of the year. However, the national elec- tions ot 1968 diverted much attention, and uniquely peculiar events, including the June 10''' European Championship victory overYugoslavia (2-0) and the declaration of the Republic of Rose Island off of the coast ot Rimini, made for a varied experience. Artistically, 1968 saw Italy peering across new, unexplored ter- rain. Over the course ot the prcvious few years, a group of exhibitions throughout the country began introducing those who would soon he known as (irte povcni.- The nomenclature itself was debuted at the September 1967 "Arte povera - Im spazio" exhibition held at Genoa s La Bertesca gallery, though its protagonists held noteworthy shows atTurin's Sperone gallery and Rome's L'Attico in the years preceding. -

Roma 1950 - 1965” an Exhibition Curated by Germano Celant Presented by Fondazione Prada 23 March – 27 May 2018 Prada Rong Zhai, Shanghai

“ROMA 1950 - 1965” AN EXHIBITION CURATED BY GERMANO CELANT PRESENTED BY FONDAZIONE PRADA 23 MARCH – 27 MAY 2018 PRADA RONG ZHAI, SHANGHAI “Roma 1950-1965,” conceived and curated by Germano Celant and presented by Fondazione Prada, will open to the public from 23 March to 27 May 2018 within the spaces of Prada Rong Zhai in Shanghai. The exhibition explores the exciting cultural climate and lively art scene that developed in Rome during the period following the World War II, bringing together over 30 paintings and sculptures by artists including Carla Accardi, Afro Basaldella, Mirko Basaldella, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Ettore Colla, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Nino Franchina, Gastone Novelli, Antonio Sanfilippo, Toti Scialoja and Giulio Turcato. Within a historical context characterized by the Italian economic boom and an increasing industrialization, the intellectual and artistic debate focused on notions of linguistic renewal and political commitment. In Italy, from the mid-1940s, innovation was embodied from a literary and cinematographic perspective through the neorealist movement, represented by film directors such as Luchino Visconti, Roberto Rossellini and Vittorio De Sica, while writers and intellectuals like Elio Vittorini and Cesare Pavese created an extraordinary period of experimentalism and international openness. In the art scene, people witnessed the spread of ferocious debates and polemics, as well as the proliferation of opposing groups and theoretical positions. Rome was one of the most vital epicenters of this clash of ideas which translated into a rethinking of idelogical realism, promoted by artistic figures like Renato Guttuso and Giacomo Manzù, as well as into an attempt to reconcile collective life with individual experience, abstraction with political militancy, art with science. -

Piero Dorazio a Cura Di Agnese Miralli

GALLERIA MIRALLI - Portico della Giustizia XII sec. – Viterbo Piero Dorazio a cura di Agnese Miralli Inaugurazione venerdì 12 marzo 2010 ore 11,00 12 marzo – 31 maggio 2010 Esposizione: Palazzo Chigi, via Chigi, 15, Viterbo Orario mostra: 17,00 - 19,30 (esclusi i festivi) La Galleria Miralli, a ventidue anni di distanza dalla mostra di Castellani e Dorazio con la quale ha dato il via alle sue attività espositive nelle sale di Palazzo Chigi a Viterbo, inaugura venerdì 12 marzo, una mostra delle opere di Piero DORAZIO a cura di Agnese Miralli. Questa volta la Galleria presenta una personale con oli, tappeti, tempere, grafiche e ceramiche del pittore romano, noto per le importanti innovazioni stilistiche che, dagli anni Quaranta, hanno inciso sulla storia dell’arte italiana. Nel 1947 conferma la sua piena adesione all’astrattismo, entrando a far parte del gruppo Forma 1 con Attanasio Soldati, Pietro Consagra, Antonio San Filippo, Giulio Turcato, Carla Accardi e Ugo Attardi e, insieme a questi, redige il manifesto del "Formalismo-Forma 1", in cui esplica la ricerca del movimento italiano sostenendo che "la sperimentazione è esperienza sulla forma". Le sue opere si distinguono per una grafica organizzata in una rete di segni sovrapposti, che creano addensamenti e rarefazioni e fanno intuire la corporeità della materia. Attraverso questa scrittura gestuale, il pittore sperimenta le infinite possibilità date dalla sovrapposizione delle tonalità dei colori, dispiegando coinvolgenti strati di trama percettiva. Alle tele e alle tempere, saranno affiancate in mostra, grafiche, ceramiche e alcuni tappeti dell’artista, che riproducono la stessa esaltazione di colori e luci dei soggetti astratti tipici della sua pittura. -

ITALIAN MODERN ART | ISSUE 3: ISSN 2640-8511 Introduction

ITALIAN MODERN ART | ISSUE 3: ISSN 2640-8511 Introduction ITALIAN MODERN ART - ISSUE 3 | INTRODUCTION italianmodernart.org/journal/articles/introduction-3 Raffaele Bedarida | Silvia Bignami | Davide Colombo Methodologies of Exchange: MoMA’s “Twentieth-Century Italian Art” (1949), Issue 3, January 2020 https://www.italianmodernart.org/journal/issues/methodologies-of- exchange-momas-twentieth-century-italian-art-1949/ ABSTRACT A brief overview of the third issue of Italian Modern Art dedicated to the MoMA 1949 exhibition Twentieth-Century Italian Art, including a literature review, methodological framework, and acknowledgments. If the study of artistic exchange across national boundaries has grown exponentially over the past decade as art historians have interrogated historical patterns, cultural dynamics, and the historical consequences of globalization, within such study the exchange between Italy and the United States in the twentieth-century has emerged as an exemplary case.1 A major reason for this is the history of significant migration from the former to the latter, contributing to the establishment of transatlantic networks and avenues for cultural exchange. Waves of migration due to economic necessity in the late nineteenth and early twentieth centuries gave way to the smaller in size but culturally impactful arrival in the U.S. of exiled Jews and political dissidents who left Fascist Italy during Benito Mussolini’s regime. In reverse, the presence in Italy of Americans – often participants in the Grand Tour or, in the 1950s, the so-called “Roman Holiday” phenomenon – helped to making Italian art, past and present, an important component in the formation of American artists and intellectuals.2 This history of exchange between Italy and the U.S. -

Carla Accardi Sicofoil

CARLA ACCARDI SICOFOIL 11 FEBRUARY - 8 MAY 2020 15 Old Bond Street London, WIS 4AX Galleria Marlborough, Rome 1965 2 Courtesy Archivio Accardi Sanfilippo, Rome. 3 CONTENTS Texts by 07 Foreward Laura Cherubini Matteo Lampertico Flavia Frigeri Hans Ulrich Obrist 08 Painting Laid Bare: From the Construction to the Dissolution of Signs Laura Cherubini Translations Mila Dau 24 Carla Accardi’s Plastic Dreams Amina Diab Flavia Frigeri Coordination Pietro Pantalani 34 Entretien Entre Carla Accardi et Hans Ulrich Obrist, Studio Accardi, Rome, 2001 44 Plates All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by 72 Writing Aloud: Mapping the Trajectory of Carla Accardi’s Practice any means, electronic or mechanical, including Pietro Pantalani photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission 82 Selected Exhibitions in writing from the publisher. The publisher apologizes for any omissions that inadvertently may have been made. 15 Old Bond Street, London WIS 4AX T. +44 (0) 20 7493 1971 www.mlfineart.com I’ve always considered Carla Accardi’s sicofoil works among her most inspired creations. Painting with pure colour has been – from Manet onwards – one of the great artistic challenges. To bring out the best in colour, Accardi switched support. No more canvases or boards, materials which inevitably absorb pigment, but a transparent plastic sheet onto which colour is applied directly from the tube. By virtue of its translucent qualities, sicofoil exalts colours and strengthens their beauty and freshness. Accardi’s intuition in this respect was as simple as it was effective, comparable to Fontana’s holes and slashes. -

Italian Communist Party, 1947-1951

TEMES Cercles. Revista d’Història Cultural 15/2012: 111-135 ISSN: 1139-0158 THE POLITICS OF ABSTRACT ART: FORMA 1 AND THE ITALIAN COMMUNIST PARTY, 1947-1951 Juan José Gómez Gutiérrez Universidad de Sevilla RESUM. Este artículo examina el papel del grupo de artistas abstractos Forma 1 en relación con la política cultural del Partido Comunista Italiano durante la posguerra, como ejemplo de los intentos de superar la dicotomía establecida en Italia entre arte abstracto y realismo socialista y producir una alternativa a la confrontación entre ambos discursos estéticos. Mientras los artistas realistas socialistas subrayaban la necesidad de expresar contenidos políticos explícitos con un estilo que asegurase su máxima legibilidad para una audiencia de masas, los artistas de Forma 1 argumentaban que la abstracción significaba una crítica de la representación pictórica que podía contribuir a la crítica de la ideología burguesa, armonizando de este modo el marxismo con los desarrollos artísticos más avanzados. El PCI, por su parte, basaba su política artística en amplias alianzas de artistas e intelectuales antifascistas, que cada vez eran más difíciles de mantener en el clima de creciente confrontación política y cultural que siguió a la II Guerra Mundial. PARAULES CLAU. Historia del arte, política, Italia, siglo XX, Forma 1, Abstracción, realismo, estudios culturales, Partido Comunista Italiano, comunismo. ABSTRACT. This paper discusses the role of the Forma 1 group of abstract artists within the cultural politics of the Italian Communist Party during the Post-war period, as an example of the attempts carried out in Italy to overcome the established dichotomy between abstract and socialist realist art, and produce an alternative to conflicting post-war aesthetic discourses.