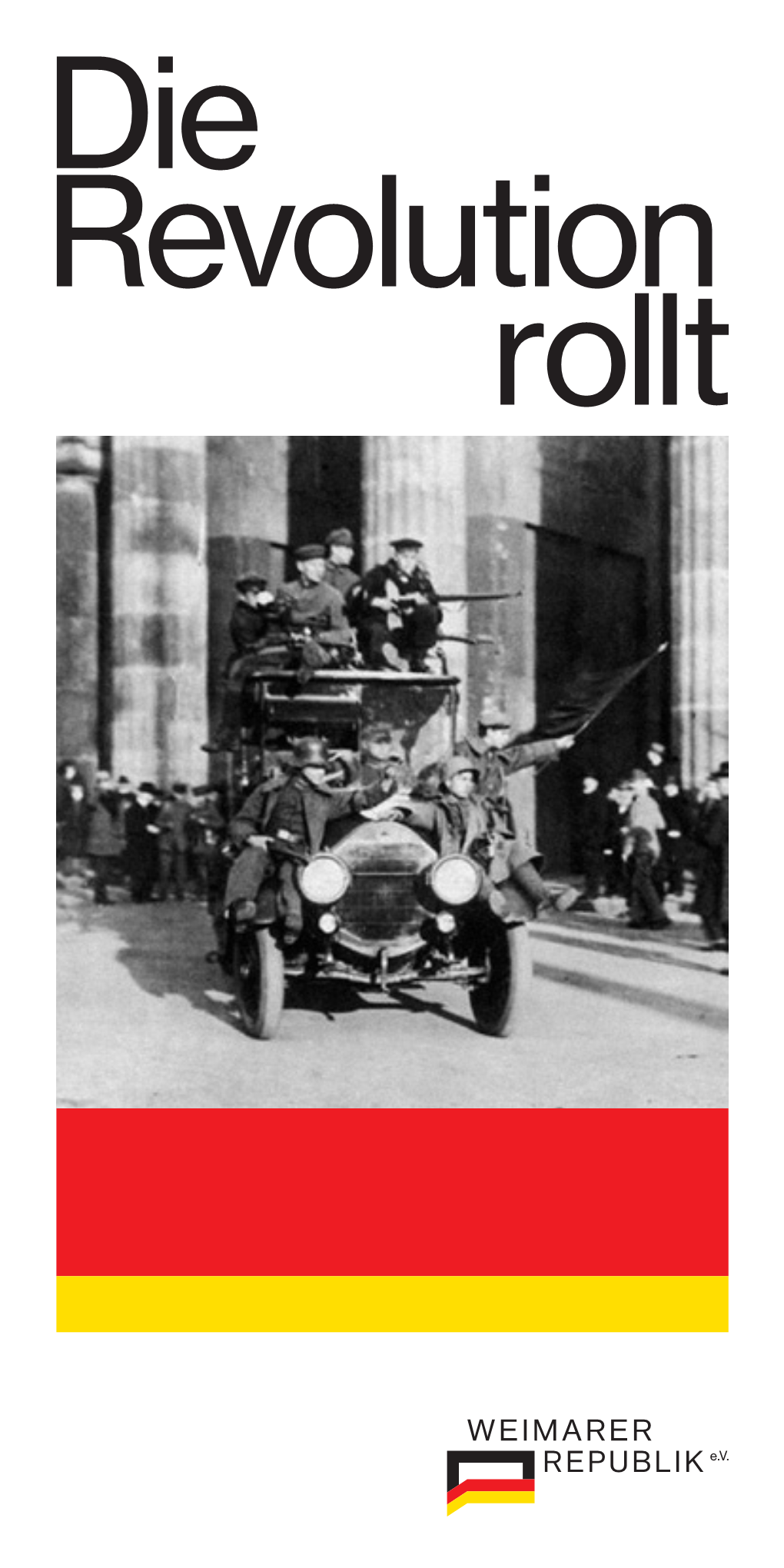

Die Revolution Rollt ○ Ausstellungen Projekte ○

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

10 Faschismus-Nachkrieg

10. Antifaschistin Von den Faschisten verfolgt Nach dem Prozess 1922 wird es zunächst still um Minna. Es hat den Anschein, als habe sie sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Nach eigenem Bekunden tritt sie der KPD bei. Als es in der KPD zu Auseinandersetzungen um die Gewerkschaftspolitik kommt, die ihr mit ihren Erfahrungen als Novemberrevolutionärin nicht konsequent genug sind, und auch zu Dis- kussionen, ob die KPD revolutionär genug sei, wendet sich Minna Fasshauer der KAPD zu. Später solidarisiert sich sie sich auch mit der von August Thalheimer gegründeten KPD-O. Thalheimer war Redakteur beim Braunschweiger Volksfreund gewesen. Dokumente darüber gibt es unseres Wissens nicht. Zwei Jahre vorher im Dezember 1920, schon Mitglied der K.A.P.D., geißelte sie auf einer Ar- beitslosenversammlung die ständig längeren Arbeitszeiten, die von Unternehmerseite verlangt würden. In diesem Bericht der Braunschweiger Arbeiter-Zeitung vom 7. Dezember 1920 hieß es u.a.: „Durch Stillegung von Betrieben und Betriebseinschränkungen wollen die Unterneh- mer den Glauben erwecken, dass ohne Aufhebung des Achtstundentages die Produktion nicht aufrecht zu erhalten sei. Auch in Braunschweig hat diese Unternehmer-sabotage eingesetzt.“ Es ist nur schwer vorstellbar, dass Minna Faßhauer die Hände in den Schoß gelegt hat. Hier stehen wir mit den Recherchen erst am Anfang. Faschismus Erst seit 1935 tauchen wieder Akten auf. Minna wird mit August Merges und weiteren 14 Ge- noss*innen des Hochverrats angeklagt. In der Klageschrift heißt es: „die Beschuldigte Faß- hauer war ebenfalls Anhängerin der rätekommunistischen Idee und bildete als alte bewährte Kommunistin eine zuverlässige Stütze der staatsfeindlichen Bestrebungen. Sie erhielt von Schade Drucksachen zur Verteilung. -

Maschine Zur Brutalisierung Der Welt«

Axel Weipert Salvador Oberhaus Detlef Nakath Bernd Hüttner (Hrsg.) »Maschine zur Brutalisierung der Welt«? Der Erste Weltkrieg – Deutungen und Haltungen 1914 bis heute WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT WESTFÄLISCHES Weipert / Oberhaus / Nakath / Hüttner (Hrsg.) „Maschine zur Brutalisierung der Welt“? Axel Weipert / Salvador Oberhaus / Detlef Nakath / Bernd Hüttner (Hrsg.) „Maschine zur Brutalisierung der Welt“? Der Erste Weltkrieg – Deutungen und Haltungen 1914 bis heute WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Inhalt Axel Weipert / Salvador Oberhaus / Detlef Nakath / Bernd Hüttner Vorwort der Herausgeber 7 Teil I: Erinnerung und geschichtspolitische Deutung Wolfgang Kruse Der Erste Weltkrieg im 20. Jahrhundert und Heute. Interpretationen und geschichtspolitische Zuweisungen in Wissenschaft und Politik 14 Jürgen Angelow Revisionistische Deutungen und linke Orientierungsangebote zum Kriegsausbruch von 1914 31 Salvador Oberhaus Über Verantwortlichkeiten nachdenken. Zur deutschen Politik in der Juli-Krise 57 Teil II: Die langen Linien: Erster Weltkrieg, Faschismus und Nationalsozialismus Marcel Bois Zurück ins Bewusstsein. Ein kurzer Ausblick auf hundert Jahre Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Revolution und Kriegsende 76 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Ángel Alcalde Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über George L. Mosses These der Brutalisierung und ihre Kritik: Eine http://dnb.d-nb.de abrufbar. geschichtswissenschaftliche -

Braunschweigisches Land in Der Weimarer Republik 1918 – 1933

Braunschweigisches Land in der Weimarer Republik 1918 – 1933 August Merges Sepp Oerter Dr. Heinrich Jasper Otto Antrick Gerhard Marquordt Werner Küchenthal Braunschweigisches Land in der Weimarer Republik 1918 – 1933 Impressum Projektleitung: Wir danken: Harald Schraepler Volksbank Börßum-Hornburg eG AG der Heimatpfleger der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg Braunschweigischen Landschaft Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG Volksbank Helmstedt eG Redaktion und Layout der Ausstellungstafeln: Volksbank Peine eG Rudolf Zehfuß Volksbank Vechelde-Wendeburg eG Volksbank Wittingen-Klötze eG Layout, Konzeption und Gesamtherstellung: Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG Beyrich DigitalService, Braunschweig Gefördert durch: Braunschweigisches Land in der Weimarer Republik 1918 – 1933 Herausgegeben von der Braunschweigischen Landschaft e. V. Inhaltsverzeichnis Vorwort Harald Schraepler .................................................................................................. 4 Grußwort Hermann Isensee ............................................................................................... 5 Vorsitzende des Staatsministeriums im Freistaat Braunschweig 1919 – 1933 ....................... 6 Dr. Heinrich Jasper .............................................................................................................. 8 General Maerckers Landjäger in Helmstedt ....................................................................... 10 Wahlen und Wählerverhalten im Amtsbezirk Vorsfelde..................................................... -

Rundbrief 2/2020 November 2020

Rundbrief 2/2020 November 2020 Liebe Mitglieder des Arbeitskreises, liebe Freundinnen und Freunde, "Wir haben vollbracht, was wir gern hätte ich Sie zusammen mit den Vorstandskolleg_innen und den dem Helden schuldig waren“. Mitarbeiter_innen des Arbeitskrei‑ ses persönlich bei unserer jährli‑ Das Schill‑Denkmal chen Mitgliederversammlung in der Gedenkstätte Schillstrasse begrüßt. „Empfange denn, du deutsche Erde, Dieses ist leider aufgrund der Ein‑ Teil 1: 1837‑1909 über welche ich einst in einer Stunde schränkungen der Corona‑Pande‑ der heiligsten Begeisterung den Se‑ (auf den er ein hohes Kopfgeld aus‑ mie nicht möglich. Wir werden gen der Religion ausgesprochen, gesetzt hatte) tot sei. diese Mitgliederversammlung so‑ empfange jetzt des braven Schill bald es geht einberufen. ruhmwürdiges Heldenhaupt. Der Na‑ Schills „Erhebung“ ist schon viel‑ me dieses tapferen Kriegers wird fach geschildert worden: Seit seiner Geschichtsarbeit, insbesondere als ewig im Tempel der Geschichte Verteidigung Colbergs gegen die na‑ Verein, der eine Gedenkstätte be‑ strahlen, ewig im liebenden Herzen poleonische Armee 1807 war Schill treut, muss in der heutigen Zeit ne‑ des dankbaren Volkes leben.“ ein populärer Major; als solcher ben der fachlichen und päda ‑ konnte oder wollte er sich 1809 gogischen Arbeit zunehmend poli ‑ nicht damit abinden, dass der tisch sein: es ist wichtig, eine klare preußische König untätig dabei zu‑ und entschiedene Haltung gegen Pastor Fink sparte nicht mit Pathos, sah, wie Napoleon seine Herrschaft rechte Tendenzen und für eine de‑ als er 1837 die Predigt zur Beiset‑ in Europa und vor allem auf dem mokratische und plurale Gesell‑ zung des Kopfes von Ferdinand von Gebiet ehemaliger deutscher Klein‑ schaft zu zeigen und Zeichen zu Schill im Braunschweiger Schill‑ staaten ausbreitete. -

Braunschweigisches Jahrbuch Für Landesgeschichte Band 98 2 0

BAND 98 2017 BRAUNSCHWEIGISCHES JAHRBUCH FÜR LANDESGESCHICHTE BAND 98 2017 BRAUNSCHWEIGISCHES JAHRBUCH FÜR LANDESGESCHICHTE https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0 BS_Jahrbuch_98.indd 1 01.02.18 08:17 Gedruckt mit Förderung der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0 BS_Jahrbuch_98.indd 2 01.02.18 08:17 BRAUNSCHWEIGISCHES JAHRBUCH FÜR LANDESGESCHICHTE IM AUFTRAGE DES BRAUNSCHWEIGISCHEN GESCHICHTSVEREINS HERAUSGEGEBEN VON BRAGE BEI DER WIEDEN Der ganzen Reihe Band 98 2017 SELBSTVERLAG DES BRAUNSCHWEIGISCHEN GESCHICHTSVEREINS https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0 BS_Jahrbuch_98.indd 3 01.02.18 08:17 Das Braunschweigische Jahrbuch für Landesgeschichte erscheint in der Regel jährlich. Die Zusendung von Manuskripten erbitten wir an die Schriftleitung in: 38302 Wolfenbüttel, Forstweg 2, Telefon (0 53 31) 93 52 45 [email protected] Anmeldungen zur Mitgliedschaft im Verein, die zum freien Bezug der Zeitschrift berechtigt, werden an die gleiche Anschrift erbeten. Über das Programm und die Aktivitäten informiert auch: www.braunschweigischer-geschichtsverein.de Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25,00 €, für Jugendliche in der Ausbildung 12,50 €. Bank: NORD/LB, Kontonr. 144 592, BLZ 250 500 00, IBAN DE88250500000000144592, BIC NOLADE2HXXX Schriftleitung: Dr. Brage Bei der Wieden (Niedersächsisches Landesarchiv) Rezensionen und Anzeigen: Dr. Silke Wagener-Fimpel (Niedersächsisches Landesarchiv) Dr. Martin Fimpel (Niedersächsisches Landesarchiv) Lektorat: Johannes Angel, Hans Schaper Vertrieb: Buchhandlung Graff Sack 15 38100 Braunschweig E-Mail: [email protected] Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung für sämtlich Beiträge vorbehalten. © 2017 Braunschweigischer Geschichtsverein e. V. ISSN 1437-2959 Druck und Verarbeitung: oeding print GmbH, Braunschweig https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202007291436-0 BS_Jahrbuch_98.indd 4 01.02.18 08:17 Vorstandsmitglieder des Braunschweigischen Geschichtsvereins 1. -

The Dutch and German Communist Left (1900–68) Historical Materialism Book Series

The Dutch and German Communist Left (1900–68) Historical Materialism Book Series Editorial Board Sébastien Budgen (Paris) David Broder (Rome) Steve Edwards (London) Juan Grigera (London) Marcel van der Linden (Amsterdam) Peter Thomas (London) volume 125 The titles published in this series are listed at brill.com/hm The Dutch and German Communist Left (1900–68) ‘Neither Lenin nor Trotsky nor Stalin!’ ‘All Workers Must Think for Themselves!’ By Philippe Bourrinet leiden | boston This work is a revised and English translation from the Italian edition, entitled Alle origini del comunismo dei consigli. Storia della sinistra marxista olandese, published by Graphos publishers in Genoa in 1995. The Italian edition is again a revised version of the author’s doctorates thesis presented to the Université de Paris i in 1988. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. issn 1570-1522 isbn 978-90-04-26977-4 (hardback) isbn 978-90-04-32593-7 (e-book) Copyright 2017 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill nv provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, ma 01923, usa. -

Gewerkschaften Das Gewerkschaftsmagazin Für Politisch Aktive in Der DGB-Region Südost Niedersachsen

no.1 H 2018 Magazin der GEWERKSCHAFTEN Das Gewerkschaftsmagazin für politisch Aktive in der DGB-Region SüdOst Niedersachsen 100 JAHRE NOVEMBERREVOLUTION Themenschwerpunkt der Ausgabe Tarifrunde Metall Seite 12 Regen Rechts Seite 18 Abrüsten statt aufrüsten Seite 42 Jung und Prekär – Alt und Arm?! Seite 36 Pflege - ein Notstand Seite 22 H Beteiligung stärkt Demokratie von Ulrich Markurth H Digitalisierung auf dem Vormarsch von Sebastian Wertmüller H Keine Zukunft den Rechtsradikalen von Wertmüller / Janzen H INHALT LEITARTIKEL Vorname: Mehrdad Name: Payandeh Inhalt Alter: 57 Wohnort: Ich wär’ so gern ein Revoluzzer – Hannover Beruf: eine Kolumne von Thorsten Stelzner ............. 5 Wirtschaftswissenschaftler VON NICHTS KOMMT NICHTS Beteiligung stärkt Demokratie ....................... 6 Hobby: bei einem Glas Rotwein Musik hören Investitionen für Alle durch Steuergerechtigkeit! 100 Jahre Novemberrevolution ............. 6-8 Lieblingsbuch: IG Metall Braunschweig ............................9-11 Parodox von Philipp von Mehrdad Payandeh Betriebsrente ........................................12-13 P. Peterson, aber auch viele andere eutschland, die leistungsstärkste Volkswirtschaft Euro- Digitalisierung auf dem Vormarsch ................14 Science-Fiction-Romane pas und einer der reichsten Staaten der Welt, schiebt Privatisierung öffentlichen Eigentums ............15 Lieblingsmusik: einen Sanierungsstau von 300 Mrd. Euro vor sich her. Die Pflege – ein Notstand ............................16 Lieblingsessen: iranische Musik DMarode Brücken, kaputte -

Revolution in Braunschweig 1918/19

Schlagwort-Nr. 18002. Online seit 04.06.2012, aktualisiert am 10.03.2014. Revolution in Braunschweig 1918/19 Bereits während des Ersten Weltkrieges kam es im Herzogtum Braunschweig zu Protesten und Streiks. Anders als im Reich ging hier der bei weitem größte Teil der Mitglieder der Mehrheitssozialdemokratie (MSPD) zur Unabhängigen Sozialdemokratie (USPD) über. Daneben war der Spartakusbund sehr aktiv. Anfang November 1918 erreichte die Revolution Braunschweig. Ein Arbeiter- und Soldatenrat konstituierte sich am 8. November und übernahm die Macht, nachdem eine Delegation unter dem linken USPD- Politiker August Merges Herzog Ernst August zur Abdankung bewegt hatte. Am 10. November proklamierte der Arbeiter- und Soldatenrat die "Sozialistische Republik Braunschweig", deren Präsident Merges wurde. Der gemäßigte USPD-Politiker Sepp Oerter wurde Vorsitzender des ausführenden Rats der Volkskommissare. Die Spartakistin Minna Faßhauer wurde Volkskommissarin für Volksbildung, beseitigte die geistliche Schulaufsicht und setzte die staatliche Schulbehörde an ihre Stelle. Über die Durchsetzung der Sozialisierung, eines ihrer wichtigsten Ziele, konnten die Revolutionäre keine Einigkeit erreichen. Auch die zukünftige Rolle der Räte war zwischen Radikalen und Gemäßigten umstritten. Die MSPD war weder im Arbeiter- und Soldatenrat noch im Rat der Volkskommissare vertreten. Das braunschweigsche Bürgertum wehrte sich aktiv gegen die Revolutionsregierung und forderte im Dezember 1918 die Einberufung einer Verfassunggebenden Landesversammlung. Tatsächlich fanden am 22. Dezember 1918 Parlamentswahlen statt. Hier musste die USPD eine Niederlage einstecken. Sie erhielt nur 24,3 Prozent der Stimmen. Die MSPD gewann mit 27,7 Prozent die Wahl. Aus dem bürgerlichen Lager erlangte die Demokratische Volkspartei, aus der später die Deutsche Demokratische Partei (DDP) in Braunschweig hervorging, 21,8 Prozent, der Landeswahlverband, in dem sich das übrige Bürgertum sammelte, kam auf 26,2 Prozent. -

Die Novemberrevolution 1918/1919 in Deutschland

Ulla Plener (Hrsg.) Die November - revolution 1918/1919 in Deutschland Für bürgerliche und sozialistische Demokratie Allgemeine, regionale und biographische Aspekte Beiträge zum 90. Jahrestag der Revolution evolution 1918/1919 in Deutschland evolution 1918/1919 r Die November 85 Manuskript85-Plener.qxd 25.08.2009 15:01 Uhr Seite 1 Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 85 Manuskript85-Plener.qxd 25.08.2009 15:01 Uhr Seite 3 Rosa-Luxemburg-Stiftung ULLA PLENER (HRSG.) Die Novemberrevolution 1918/1919 in Deutschland Für bürgerliche und sozialistische Demokratie Allgemeine, regionale und biographische Aspekte Beiträge zum 90. Jahrestag der Revolution Karl Dietz Verlag Berlin Manuskript85-Plener.qxd 25.08.2009 15:01 Uhr Seite 4 Ein herzlicher Dank an Helga Brangsch für die umfangreiche Mitarbeit bei der Herstellung des Manuskripts. In den vorliegenden Beiträgen folgt die Schreibweise nur teilweise der letzten Rechtschreibreform – sie wurde den Autoren überlassen, Zitate eingeschlossen. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Reihe: Manuskripte, 85 ISBN 978-3-320-02205-1 Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2009 Satz: Marion Schütrumpf Druck und Verarbeitung: Mediaservice GmbH Bärendruck und Werbung Printed in Germany Manuskript85-Plener.qxd 25.08.2009 15:01 Uhr Seite 5 Inhalt Zum Geleit 7 WERNER BRAMKE Eine ungeliebte Revolution. Die deutsche Novemberrevolution 1918/1919 im Widerstreit von Zeitgenossen und Historikern 11 MARCEL BOIS/REINER TOSSTORFF „Ganz Europa ist vom Geist der Revolution erfüllt“. Die internationale Protestbewegung am Ende des Ersten Weltkrieges -

Kopie Aus Dem Bundesarchiv -7- Nossen Braunschweigs Wurde Er Während Des Krieges Mehrfach Verhaftet Und Eillgesperrt

-- Kopie aus dem Bundesarchiv -7- nossen Braunschweigs wurde er während des Krieges mehrfach verhaftet und eillgesperrt. In unserer Wobnw:ig fanden öfter Rau s suohungen statt, y9r a:Lle.m -]!Sch i'lµgblättern usw. · .. .• ' Mir ist uoch gut in Erinnerung, daß .in diesen Braunschweiger Jahren „_ meine .lfa.tter. mitarbeitete, damit die Existenz unserer Familie gesi ·... dh~r~ 11'8.r•. Wir 5 Kinder wurden in jeder Beziehu.J?.8 im sozialistischen ~ ·· ..Sinne erzog.an, wi-r gµ.gen alle zur Jugendw.eihe (ich ·selbst im Jahre .. 1914· .in B~aunschweig) und dann ~ur sozialistischen Arbeiterjugend „. bezw• später zur Jtreien Soz~istischen J~~pd. Mein Vater erzog uns · ~'r .a.l;J.em ·111\ (;ei~te des Antimilitarismus .Cu•a. gegen den Sedan:fimmel), . _ er lehrte uns ChB.uVinismus und Krieg hassen„ . 1 „ • -· .. · ~ .i~t Jle~es, der .ein :Autodidakt war, hieJ.t viele wissenscha.ftlicheJt ! '° : ~: • ;: • •. • Vöri,ge · 'Arbei:ierorkanisationen, in er-ster Li.nie bei der Arbei- . r·~ :-··. ·· .~ · ·t~e.r~tige'tld 'ini~~ den pr9Ma.ris~hen l'reidenkern. - ~ . hatt_e . besonder.e ·:.... .·. p: :~ : .~em:tt~.1:s.se aüt naturwissensch:B-:ft11ahem, phi.losophiscb,elil und gesoh:t-~-t- f. " .-llchem - Gebi~t.- . - , „ !- -· »: - ~- :k,· :tl~~ember.ii· ~I- ja :setzte· ~ . '~, ~ ; :. e · uo a e e - e, en e zo s. .a 9!c ~ i ~ ~. ;~ · ~ _ m:adssare Uber.n:abm ~-e· Regierung, an <l,~.r p e der- . i .selben. ri~d -~?lit . ll!erctes als ~~i'd,tllt·. __ ltr _phö.rte, glei.ohs..ei:tig :"'da. 1 -„ :J...-u.;S~-~~}an• . rt ilie:r ·lme!;'gie s~t~t&t· 'er ~ich ~U:r d:te a~e1:J;.ff'..'D:J14 ' l · restlo~e Demobi.l.isieru.ng der fhup~en des alten ltllieerliohen Heer,ee, · l · für ·d'i:e ~'fljrlfnnng aller Offiziere UDd Angehörigen cter X:apitalis~,!ln- \ . -

Gedenkkonzept 2010-04.Pdf

1 Konzept zur Planung, Errichtung und Gestaltung städtischer Erinnerungsstätten zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft x x x x x x x x x x x x x x x x x x Die Auseinandersetzung mit der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Herausgeber hat seit Mitte der neunziger Jahre einen festen Stellenwert im historischen Selbst- Stadt Braunschweig verständnis der Stadt Braunschweig. Doch ist sich die Stadt bewusst, dass ohne Der Oberstadtdirektor die Hilfe und Eigeninitiative Dritter eine sinnvolle Erinnerungsarbeit nicht vor- Kulturinstitut, 2001 stellbar ist. Wir sind daher dankbar, dass zahlreiche Einzelpersonen, Gruppen und Verbände sich dieser großen Verantwortung gemeinsam mit der Stadt ange- Autorinnen nommen haben. Dr. Anja Hesse Stefanie Middendorf, M.A. Seit 1998 wurden auf Anregung der Verwaltung Überlegungen für das „Konzept zur Planung, Errichtung und Gestaltung städtischer Erinnerungsstätten zur na- Redaktion tionalsozialistischen Gewaltherrschaft“, kurz: Gedenkstättenkonzept, angestellt. Kulturinstitut In einer Arbeitsgruppe wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren diskutiert und um der Sache willen gestritten. Im Jahr 2001 wird der Öffentlichkeit nun das Karten Ergebnis dieser zumeist ehrenamtlichen Arbeit präsentiert. Stadt Braunschweig Neben der bereits eingerichteten Gedenkstätte KZ-Außenlager Braunschweig Amt für Geoinformation Schillstraße und dem gerade im Entstehen begriffenen Ort der Trauer und Erin- nerung auf dem Friedhof an der Hochstraße verweist das Gedenkstättenkonzept Fotos, Gestaltung auf die zahlreichen -

1 Anrede, Dass Das Politische Braunschweig Noch Einmal Über

Anrede, dass das politische Braunschweig noch einmal über Minna Faßhauer debattieren würde, hätte ich nie gedacht. Der Linken muss man dazu gratulieren, dass sie mit ihrem Antrag Faßhauer dem Vergessen entrissen hat. Aber was nun das Ergebnis dieses Erinnerungsprozesses sein wird, ist ja noch nicht abschließend beantwortet, auch wenn der ursprüngliche Antrag im Rat wohl keine Chancen mehr hat. Die Debatte um Minna Faßhauer wird bisher viel zu sehr aus dem Bauch heraus (auf der einen Seite) oder mit Schaum vor dem Mund (von der anderen Seite) geführt. Auch das Gutachten von Herrn Biegel lässt zu sehr das vermissen, was die Aufgabe von Historikern in solchen Situationen ist: zu differenzieren. Es traf nicht ins Schwarze, wenn Gisela Ohnesorge – ist sie hier? –im Rat sagte: „Was soll es wohl an neuen Erkenntnissen geben?“ Selbst bei den Fakten ist noch manches unklar, aber Erkenntnisse sollten auch Reflektionen einschließen, und das Nachdenken über Minna Faßhauer ist noch nicht so weit gedrungen, dass man die Beschäftigung mit ihr abschließen könnte. Heute Abend soll es vorrangig um Minna Faßhauers politische Aktivitäten nach ihrem Bruch mit der Sozialdemokratie gehen, der Anfang 1919 vollzogen wurde. Für die Zeit davor will ich daher nur kurze Stichworte nennen: Minna Faßhauer, Jahrgang 1875, arbeitete als Dienstmädchen, als Waschfrau und in der Konservenindustrie. So liest man es jedenfalls in den wenigen biographischen Artikeln über sie; ob alles zutrifft, sei dahingestellt. Gerade die „Waschfrau“ wurde gerne herangezogen, wenn bürgerliche Blätter sie herabwürdigen wollten. Auch „Flaschenspülerin“ und „Kinoplatzanweiserin“ gehörten zu diesem Repertoire beleidigend gemeinter Attribute. Mit etwa 30 Jahren begann Minna Faßhauer, sich politisch zu engagieren, vornehmlich in der sozialdemokratischen Frauenbewegung.