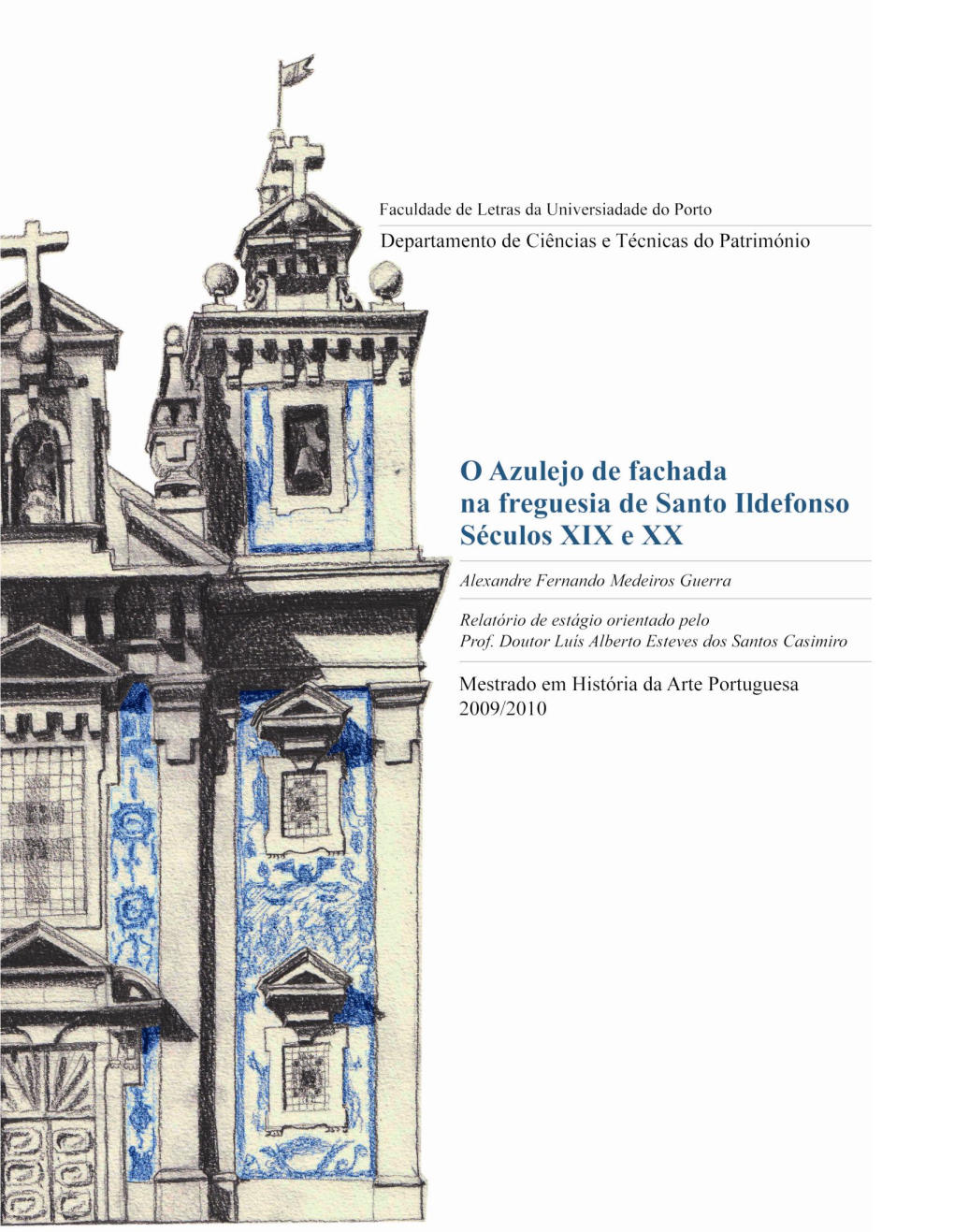

Tesemesalexandreguerr

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Programageralsaojoao2015.Pdf

SÃO JOÃO 2015 FESTAS DA CIDADE Programa geral São João 2015 ÍNDICE A DECORRER PROGRAMA PROGRAMA POR FREGUESIAS OPORTO NIDADES DE SÃO JOÃO SÃO JOÃO DO PORTO: O REGRESSO ÀS TRADIÇÕES De 23 de maio a 4 de julho, o Porto vai celebrar a sua “festa maior”. Uma festa que há muito deixou de ser de uma só noite para se prolongar por um mês e meio de muitas outras festas. Desde as mais populares até às menos tradicionais, mas que no seu conjunto abraçam verdadeiramente todas as gerações de portuenses, seduzindo um número cada vez maior de visitantes, tanto nacionais como, sobretudo, internacionais. Em 2015 não será exceção. Apesar de o São João ser o santo mais festejado em todo o mundo, acreditamos que ninguém o celebra como no Porto. E é por isso que estamos apostados em transformar este São João no maior e melhor de sempre, recuperando as suas memórias, honrando as suas tradições, mas inovando também na sua programação. No fundo, qualificando o São João como um marco incontornável da cidade e uma experiência única a viver no Porto. Bailes, arraiais, rusgas, corridas, regatas, lançamentos de balões, teatro e animação de rua, artes performativas, atividades para crianças, concertos e festivais de música para todos os gostos e idades… Tudo em seis semanas de programação contínua, numa agenda integrada por mais de 200 iniciativas que se espalharão por toda a cidade, tendo o seu auge na noite de 23 para 24 de junho. E se é certo que a animação veio para ficar na Rotunda da Boavista, os grandes destaques deste ano são o regresso do São João às Fontainhas, a estreia de um novo Festival dedicado ao Fado e uma aposta reforçada na música portuguesa, com nomes como Rui Veloso, José Cid, Deolinda, António Zambujo ou os D.A.M.A. -

Christmas-Schedule-Of-The-City-Of

Programação de Natal e Passagem de Ano Christmas and New Year’s Eve programme 2 ÍNDICE CONTENTS INAUGURAÇÃO DAS LUZES OPENING OF CHRISTMAS LIGHTS 4 ANIMAÇÃO DE RUA STREET ENTERTAINMENT 10 ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS ACTIVITIES FOR CHILDREN AND FAMILIES 18 CINEMA 25 DANÇA DANCE 25 CIRCO CIRCUS 26 MERCADOS DE NATAL DO PORTO PORTO CHRISTMAS MARKETS 27 MERCADOS E FEIRAS MARKETS AND FAIRS 28 EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS 32 MÚSICA MUSIC 35 TEATRO THEATRE 47 VISITAS VISITS 48 DESPORTO SPORTS 49 OUTROS AND STILL 52 É da responsabilidade dos promotores toda e qualquer alteração na programação apresentada. Para mais informações consultar os respetivos sítios. Os eventos assinalados com o símbolo destinam-se a todos os indivíduos com domínio da língua portuguesa. Os eventos realizados em espaços exteriores podem ser adiados ou cancelados, caso as condições meteorológicas não permitam a sua realização. No dia dos eventos “Inauguração das Luzes”, “Volta a Paranhos”, “Corrida de São Silvestre” e “Passagem de Ano” serão implementados alguns condicionamentos de trânsito nas zonas envolventes. Pedimos desculpa pelos incómodos causados. It is the promoters’ responsibility all or any change that may occur to the presented programme. For further information please check the respetive website. The events marked with the symbol are intended for all individuals with knowledge of Portuguese. Outdoor events may be postponed or cancelled because of adverse weather conditions. On the day of the events “Opening of Christmas Lights”, “Volta a Paranhos”, “Corrida de São Silvestre” and on “New Year’s Eve”, traffic will be conditioned on the surrounding areas. We apologise for the inconvenience it may cause. -

Brochura Projeto

Nasceu em Lisboa em 1940 mas foi na cidade do He was born in Lisbon in 1940, but it was in the ARQUITETO Porto, que em 1973, obteve o Diploma de Arquiteto city of Porto where he obtained his Degree in pela Escola Superior de Belas Artes. Architecture in 1973 from the Escola Superior de Belas Artes [School of Fine Arts]. ROGÉRIO Foi ainda estudante que, em 1965, iniciou a sua actividade profissional na Sociedade de He was still a student when, in 1965, he began his Construções Soares da Costa SARL para, um ano professional career at Sociedade de Construções CAVACA depois, juntamente com os Arquitetos Alves Costa Soares da Costa SARL. One year later, together e Manuel Fernandes, constituir a firma — Vértice with the architects Alves Costa and Manuel — Centro de Projetos de Construção, RL, onde se Fernandes, he founded the firm — Vértice — Centro manteve até 1976. de Projetos de Construção, RL, where he remained until 1976. No ano seguinte, com mais dois Arquitetos, criou o seu próprio gabinete. The following year, along with two other Architects, he established his own practice. Desenvolveu no decurso da sua vida profissional mais de uma centena de projectos, desde During his professional life he has developed more construções escolares (infantários, escolas, than a hundred projects, from school buildings universidades), unidades fabris (Maconde, Texas (pre-schools, schools, universities), factory units Instruments), planos de urbanização (MasterPlan (Maconde, Texas Instruments), urbanisation plans PIR “La Cantera” com o Arquiteto Siza -

Programa De Natal Da Cidade

Programação de Natal e Passagem de Ano Christmas and New Year’s Eve programme 2 ÍNDICE CONTENTS INAUGURAÇÃO DAS LUZES OPENING OF CHRISTMAS LIGHTS 4 ANIMAÇÃO DE RUA STREET ENTERTAINMENT 10 ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS ACTIVITIES FOR CHILDREN AND FAMILIES 18 CINEMA 25 DANÇA DANCE 25 CIRCO CIRCUS 26 MERCADOS DE NATAL DO PORTO PORTO CHRISTMAS MARKETS 27 MERCADOS E FEIRAS MARKETS AND FAIRS 28 EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS 32 MÚSICA MUSIC 35 TEATRO THEATRE 47 VISITAS VISITS 48 DESPORTO SPORTS 49 OUTROS AND STILL 52 É da responsabilidade dos promotores toda e qualquer alteração na programação apresentada. Para mais informações consultar os respetivos sítios. Os eventos assinalados com o símbolo destinam-se a todos os indivíduos com domínio da língua portuguesa. Os eventos realizados em espaços exteriores podem ser adiados ou cancelados, caso as condições meteorológicas não permitam a sua realização. No dia dos eventos “Inauguração das Luzes”, “Volta a Paranhos”, “Corrida de São Silvestre” e “Passagem de Ano” serão implementados alguns condicionamentos de trânsito nas zonas envolventes. Pedimos desculpa pelos incómodos causados. It is the promoters’ responsibility all or any change that may occur to the presented programme. For further information please check the respetive website. The events marked with the symbol are intended for all individuals with knowledge of Portuguese. Outdoor events may be postponed or cancelled because of adverse weather conditions. On the day of the events “Opening of Christmas Lights”, “Volta a Paranhos”, “Corrida de São Silvestre” and on “New Year’s Eve”, traffic will be conditioned on the surrounding areas. We apologise for the inconvenience it may cause. -

Raimundo António Coss Navarro O PROJETO COMO ELEMENTO DE

Raimundo António Coss Navarro O PROJETO COMO ELEMENTO DE REGENERAÇÃO URBANA DA CIDADE Trabalho realizado sob orientação da Prof.ª Doutora Isabel Maria da Cruz Batista Matias Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura Tese/dissertação defendida em provas públicas na Universidade Lusófona do Porto no dia 18/12/1017, perante o júri seguinte: Presidente: Prof. Doutor Pedro Cândido Almeida D'Eça Ramalho (Universidade Lusófona do Porto) Vogais: Prof. Doutor António Sérgio Koch de Araújo e Silva (Universidade Lusófona do Porto) – Arguente Orientador: Profª. Doutora Isabel Maria da Cruz Batista Matias (Universidade Lusófona do Porto) Janeiro 2018 É autorizada a reprodução integral desta tese/dissertação apenas para efeitos de investigação, mediante declaração escrita do interessado, que a tal se compromete. Agradecimentos À minha Mãe, Lina. Ao meu Avô pela cómica serenidade e à imparável da minha Avó. Aos meus companheiros Francisco Mourão, João Mota e Miguel Antunes. Aos amigos e amigas. E à Prof.ª Doutora Maria Isabel Matias pela boa orientação. iii iv Resumo A presente dissertação surge na resposta à necessidade de intervir na zona das Fontainhas, para adotar a construção de uma residência sénior. A área de intervenção encontra-se atualmente marcada pela sua envolvente histórica, rasgada por um viaduto desenvolvido nos anos 70. Num contexto temporal que se estende até desde a idade do bronze aos dias de hoje, pretende-se um olhar atento sobre a evolução urbana que forjou e dotou de importância os elementos que marcam e caracterizam a zona de intervenção. O principal objetivo passa por definir os princípios a aplicar à proposta e a sua consequente realização mas não sem antes definir o conceito de regeneração urbana. -

Community Formation Among Recent Immigrant Groups in Porto, Portugal

Community Formation among Recent Immigrant Groups in Porto, Portugal By James Beard A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Stanley Brandes, Chair Professor Laura Nader Professor Alex Saragoza Summer 2017 Abstract Community Formation among Recent Immigrant Groups in Porto, Portugal by James Beard Doctor of Philosophy in Anthropology University of California, Berkeley Professor Stanley Brandes, Chair The last decade has seen a dramatic increase in migration to Europe, primarily by refugees fleeing conflict in the Middle East and Central Asia, but with significant flows of refugees and other migrants from North and sub-Saharan Africa as well. Portugal is not among the primary European destinations for refugees or immigrants; possibly, in part, because there are fewer migrants in Portugal, it is an E.U. country where new arrivals are still met with a degree of enthusiasm. Hard right, anti-immigrant parties—on the rise in other parts of the E.U.— have not gained much traction in Portugal. This work looks at the relative invisibility of immigrants in Porto, the country’s second largest city, which may make those immigrants a less visible target for intolerance and political opportunism, but may also impede a larger, more self- determinant role for immigrants and their communities in greater Portuguese society. A major contributing factor to immigrant invisibility is the absence (outside of Lisbon and southern Portugal) of neighborhoods where African immigrants are concentrated. In Porto, communities do not form around geography; instead, communities form around institutions. -

Serralves É Uma Newsletter Trimestral Da Fundação Serralves E Do Jornal Público Para As Edições De 22 E 27 De Maio De 2011

SERRALVES É UMA NEWSLETTER TRIMESTRAL DA FUNDAÇÃO SERRALVES E DO JORNAL PÚBLICO PARA AS EDIÇÕES DE 22 E 27 DE MAIO DE 2011. NÃO PODE SER VENDIDA SEPARADAMENTE PATROCINADOR DO MECENAS DO SERRALVES EM SERRALVES EM FESTA FESTA E DA NEWSLETTER BEM-VIndO InFORMAÇÕES ÚTEIS >808 200 543 À 8ª EdIÇÃO WWW.serralves.Pt rua d. João de Castro, 210 – Porto dO SERRALVES EM FESTA ESTE É O MAIOR FESTIVAL DE EXPRESSÃO > TODAS AS ACTIVIDADES SÃO DE ACESSO ÁREAS dE Menu Adulto/Individual: 15,00 Eur ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL E GRATUITO. RESTAuRAÇÃO Menu Família (dois adultos e uma criança UM DOS MAIORES DA EUROPA. SÃO 40 HORAS Encontram-se assinalados no mapa todos os até 12 anos): 35,00 Eur CONSECUTIVAS, COM ACTIVIDADES PARA TODAS > A entrada para o Serralves em Festa faz- pontos em que há serviço de restauração e Menu Criança (até 12 anos): 8,00 Eur AS IDADES, PARA TODAS AS FAMÍLIAS E PARA A FAMÍLIA TODA! se pela Avenida Marechal Gomes da Costa refeições ligeiras (saladas, hambúrgueres, Sábado e Domingo: A FESTA COMEÇA nA QuInTA-FEIRA, (portão principal da Fundação de Serralves). cachorros, snacks). 12h00-16h00 – Almoço 26 dE MAIO, nO AEROPORTO 19h00-24h00 – Jantar dO PORTO, COM TEATRO dE > O portão abre às 8h00 de Sábado, dia 28 B2 BAR DO AUDITÓRIO MARIOnETAS E TEATRO dE RuA. F10 PÁTIO DA NOGUEIRA (bebidas e snacks) COnTInuA nO dIA SEguInTE, de Maio, e encerra às 0Oh00 de Domingo, O Bar do Auditório oferece uma selecção de 27 dE MAIO, nAS RuAS dA dia 29 de Maio. -

Duarte Nuno Magalhães De Castro Imagens Do Porto

Universidade de Aveiro Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 2012 Industrial DUARTE NUNO IMAGENS DO PORTO: OS GUIAS TURÍSTICOS DE MAGALHÃES DE 1864 A 2011 CASTRO Universidade de Aveiro Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 2012 Industrial DUARTE NUNO IMAGENS DO PORTO: OS GUIAS TURÍSTICOS DE MAGALHÃES DE 1864 A 2011 CASTRO Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão e Planeamento em Turismo, realizada sob a orientação científica do Doutor António Nuno Rosmaninho Rolo, Professor Auxiliar do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro À minha madrinha, Maria Teresa À minha avó, Maria Fernanda E, por fim, Aos meus pais, Paula Cristina e José Augusto. o júri presidente Prof.ª Doutora Elisabeth Kastenholz Professora Associada da Universidade de Aveiro Prof.ª Doutora Gillian Grace Owen Moreira Professora Auxiliar da Universidade de Aveiro Prof. Doutor António Nuno Rosmaninho Rolo Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro agradecimentos Neste momento em que olho para o futuro, não posso esquecer o passado. Assim sendo, não posso deixar de agradecer a todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que tenha conseguido atingir este objectivo. Ao meu orientador de dissertação, o Professor Doutor António Nuno Rosmaninho, pela paciência, pelos ensinamentos, e pelo apoio na concretização deste estudo, e que sabiamente me mostrou que “uma tese não é um labirinto, mas sim um caminho”. À directora do mestrado de Gestão e Planeamento em Turismo, a Professora Doutora Elisabeth Kastenholz que sempre me recebeu com um sorriso e prontidão para me assistir nas mais pequenas dúvidas. -

Effects of the COVID-19 Pandemic on Tourist Risk Perceptions—The Case Study of Porto

sustainability Article Effects of the COVID-19 Pandemic on Tourist Risk Perceptions—The Case Study of Porto Hélder da Silva Lopes 1,2,*, Paula C. Remoaldo 1, Vitor Ribeiro 1,3 and Javier Martín-Vide 2 1 Lab2PT—Landscape, Heritage and Territory Laboratory, Department of Geography, Institute of Social Sciences, University of Minho, 4710-057 Braga, Portugal; premoaldo@geografia.uminho.pt (P.C.R.); vitor.geografi[email protected] (V.R.) 2 IdRA—Climatology Group, Department of Geography, University of Barcelona, 08001 Barcelona, Spain; [email protected] 3 Department of Teacher Training, ESE de Paula Frassinetti, 4000-225 Porto, Portugal * Correspondence: [email protected] Abstract: The COVID-19 pandemic outbreak (in early 2020) has dictated significant changes in society and territories by anticipating trends, changing priorities, and creating challenges, which are manifested in the territories. These are influenced by the levels of economic, cultural, and social restructuring, in the measures implemented by public administration or in attempts to redefine strategies for tourism destinations. This paper examines the perceptions and behaviors of tourists before and during COVID-19 in the municipality of Porto, the main area of the Porto Metropolitan Area, in Portugal. Research was based on the application of a questionnaire survey, probing the sensitivity of tourists to the crisis in the decision-making of daily routines, as well as future travel plans in the presence of a serious health concern. A total of 417 surveys were collected in the summers of 2019 and 2020. In addition to descriptive statistics, this paper also includes the results of the analysis of explanatory factors, being a reference for future studies. -

Market Segmentation and Travelling Patterns Based on Tourist's Paths In

Market segmentation and travelling patterns based on Tourist’s paths in the Porto Region By Ana Ramos Silva Dissertation in Marketing Supervised by: Professor Pedro Campos Professor Carlos Ferreira Porto, 15th of September, 2017 “Se na nossa cidade há muito quem troque o b por v, há quem pouco troque a liberdade pela servidão.” Almeida Garret 2 Acknowledgments To my supervisors – Dr. Pedro Campos and Dr. Carlos Ferreira – for all the guidance, patience and wisdom. To my colleagues from BPI Bank, for all the support and understanding at the beginning of this journey. A special thanks to my director – Eng. Mário Fernandes – for his understanding, caring and faith in me. To my dear best friend – Patrícia Bruno– for the unconditional support. 3 Index Abstract 6 Resumo 7 List of Tables 8 List of Figures 9 Chapter 1 | Introduction 11 1.1 Introductory notes 12 1.2 Complementary work 13 1.4 Structure of the thesis 15 Chapter 2 | Literature Review 17 2.1 | Marketing and Tourism 18 2.1.1 The appearance of tourism marketing 18 2.1.3 Tourism and tourist concept 19 2.1.4 Market segmentation 21 2.1.5 Tourism market segmentation 24 2.2 | Social Media and User Generated Content 26 2.2.1 Social Media 26 2.2.2 Flickr and geotagged photos 27 2.2.3 The User Generated Content phenomenon (UGC) 29 2.2.4 From the UGC to Big Data 29 2.3 Sequence Mining 31 2.4. Networks and Social Network Analysis 33 2.5. Cluster Categorical data Analysis with K-Modes algorithm 36 Chapter 3 | Methodology application 39 The case of Porto 40 Step 1: Data collection 42 Step 2: Data -

Actas Do Seminário Centros Históricos : Passado E Presente

Seminário Centros Históricos: Passado e Presente ACTAS Departamento de Ciências e Técnicas do Património Faculdade de Letras da Universidade do Porto Seminário Centros Históricos: Passado e Presente ACTAS Actas do Seminário Centros Históricos: Passado e Presente Departamento de Ciências e Técnicas do Património Faculdade de Letras da Universidade do Porto Porto 2011 Título Actas do Seminário Centros Históricos: Passado e Presente Coordenação Editorial Manuel Joaquim Moreira da Rocha Editor Universidade do Porto / Faculdade de Letras / Departamento de Ciências e Técnicas do Património Edição Universidade do Porto / Faculdade de Letras / Biblioteca Digital Local de edição Porto Ano 2011 ISBN Conceção e arranjo gráfico Hugo Barreira Imagens Capa, contra-capa e interior Pormenores dos Centros Históricos de: Guimarães Porto Bragança Torres Novas Viana do Castelo Santiago de Compostela Interior Panorâmica do Centro Histórico do Porto a partir do Morro da Sé Sumário O Evento Organização e Agradecimentos Apresentação Programa Comunicações/Conferências Página 12 Centros históricos e urbanismo: questões, reflexões e inquietações, a propósito do Porto José A. Rio Fernandes Página 26 O Património Artístico do Centro Histórico de Guimarães (sécs. XII a XVIII) António José de Oliveira Página 39 El Centro Histórico. La creación de una conciencia cultural. El caso de Santiago de Compostela Juan M. Monterroso Montero Página 70 Bragança na Época Moderna. Militares e Eclesiásticos. A rua, a praça, a casa Luís Alexandre Rodrigues Página 97 Dialogo com um Centro Histórico: O tecido urbano de Torres Novas à luz da História da Arte Diana Gonçalves dos Santos Página 151 Viana do Castelo. Uma cidade, um rio e o mar, interpretação das dinâmicas urbanísticas Paula Cristina Machado Cardona Página 165 Estatísticas de Turismo Urbano. -

WHAT Architect WHERE Notes Zone A1: Cidade Do Porto – Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau & Vitória L

WHAT Architect WHERE Notes Zone A1: Cidade do Porto – Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau & Vitória The double-decker Dom Luis I bridge is an icon of the city of Porto. It spans the River Douro linking the Port wine houses of Vila Nova de Gaia with the bustling downtown Ribeira district of Porto. Construction took place between 1881 and 1886 with the bridge being built adjacent to an existing bridge which it replaced. The granite Luís I Bridge Théophile Seyrig Ponte Luís I, Porto pillars of the original bridge are still in place, standing on the Ribeira like a pair of gate posts. It is probably no coincidence that the bridge passes more than a fleeting resemblance of its neighbouring bridge, the Dona Maria Pia bridge. The names of the two bridges came from the then king of Portugal, Luís I, and his wife, Maria Pia of Savoy. The Guindais Funicular is a funicular railway inaugurated on 3 June 1891.Almost 2 years later, on 5 June 1891, there was an accident caused by excess velocity, and the funicular car was decommissioned. As part of a larger initiative to improve the transport Funicular dos Raoul Mesnier du infrastructure of Porto, a new funicular and station was inaugurated Guindais Ponsard on 19 February 2004, following the same line as before. Two vehicles run the course, with a capacity for 25 persons each, operating at a maximum speed of 5 metres per second (16 ft/s). Mon-Thu (8am-10pm), Fri-Sat (8am-12am), Sun (8am-8pm) The Elevador da Ribeira or Elevador da Lada is a public elevator that connects the neighbourhood of Ribeira to the middle of the slope Miradouro Elevador 66 Largo dos Arcos António Moura of Barredo, by means of a vertical lift and a footbridge.