100 Anni Di Lancia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA

DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

PDF Download

NEW Press Information Coburg, December 10th, 2010 NEW 2 The legend returns. The NEW STRATOS will be officially presented on 29./30.11.2010, at the Paul Ricard Circuit in Le Castellet. The legendary Lancia Stratos HF was without a doubt the most spectacular and successful rally car of the 70s. With its thrilling lines and uncompro- mising design tailored to rally use, the Stratos not only single-handedly rewrote the history of rallying, it won a permanent place in the hearts of its countless fans with its dramatic performance on the world’s asphalt and gravel tracks – a performance which included three successive world championship titles. For Michael Stoschek, a collector and driver of historic racing cars, as well as a successful entrepreneur in the automotive supply industry, the development and construction of a modern version of the Stratos represents the fulfillment of a long-held dream. Back in 2003, the dream had already begun to take on a concrete form; now, at last, it has become a reality: In November 2010, forty years after the Stratos’ presentation at the Turin Motor Show, the New Stratos will be publicly presented for the first time at the Paul Ricard Circuit. The legend returns. NEW 3 A retrospective. It all began in 1970, at the Turin exhibition stand of the automobile designer, Bertone. The extreme Stratos study on display there – a stylistic masterpiece by the designer Marcello Gandini – didn’t just excite visitors, but caught the attention of Cesare Fiorio, Lancia’s team manager at the time… and refused to let go. -

Lancia Lambda 90-Års Jubiléum 3 Sept

Lancia Lambda 90-års Jubiléum 3 sept. 2011. Mr Per och Meide Porzio framför kommunalhuset (Municipio) i Fobello, vid en Lambda ser III, flankerade av två Cassaro Speedsters. Foto: Gustavo Porzio I detta nummer bl.a. : EKEBYTRÄFFEN i Eskilstuna HÖSTTRÄFFEN i Kårsta 10 sept 2011 LANSERING av Lancia i Sverige - åter igen ! KOMMANDE TRÄFFAR OCH SALUTORG CAPOLAVORI i Skåne HÄNT UTE I VÄRLDEN, Rally S:t Jacues de Port Compostelle 4-10 sept 2011 Auto e Moto d´epoca 2011 i Padova Lancia Lambda 90-års Jubiléum, sept 2011 SVENSKA LANCIAKLUBBEN___________________ Syfte Klubbens syfte är att samla intresserade Lanciaägare och personer med genuint intresse av dessa bilar för att under trivsamma former: • Öka medlemmarnas insikt i allt som berör Lanciabilarnas teknik, egenskaper, skötsel och historia samt bistå vid problem. • Informera om och ventilera andra frågor som berör veteranbilshobbyn samt relaterade produkter och teknologi. • På bästa sätt bevaka reservdelsfrågan. Styrelse Karl Hansell. Ordförande, webb- och ansvarig utgivare La Lancia. Herbert Nilsson. Hederspresident Ringvägen 160, 116 31 Stockholm. Jacob Ulfssons väg 7A, 647 32 Mariefred Tel. 08-641 42 13 Mob.070-932 02 93 Tel. 0159-108 42 Mob. 070-910 94 05 E-mail. [email protected] E-mail. [email protected] Bo Nylén. Vice ordf . /sekr. / kassör / handläggare MHRF försäkr. / besiktn. Kontaktpersoner Lanciamodeller redaktör La Lancia Lambda Herbert Nilsson Hörningsnäsvägen 12, 141 45 Huddinge Aprilia Owe Persson Tel. 08-711 00 28 Mob. 070-532 00 28 Appia Rolf Nylén E-mail [email protected] Aurelia Robert Lilja Magnus Nilsson. Ledamot Beta, Rally 037 Magnus Wålinder Baravägen 7, 241 33 Eslöv Flaminia, Delta Peter Tibell Tel. -

Road & Track Magazine Records

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8j38wwz No online items Guide to the Road & Track Magazine Records M1919 David Krah, Beaudry Allen, Kendra Tsai, Gurudarshan Khalsa Department of Special Collections and University Archives 2015 ; revised 2017 Green Library 557 Escondido Mall Stanford 94305-6064 [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Guide to the Road & Track M1919 1 Magazine Records M1919 Language of Material: English Contributing Institution: Department of Special Collections and University Archives Title: Road & Track Magazine records creator: Road & Track magazine Identifier/Call Number: M1919 Physical Description: 485 Linear Feet(1162 containers) Date (inclusive): circa 1920-2012 Language of Material: The materials are primarily in English with small amounts of material in German, French and Italian and other languages. Special Collections and University Archives materials are stored offsite and must be paged 36 hours in advance. Abstract: The records of Road & Track magazine consist primarily of subject files, arranged by make and model of vehicle, as well as material on performance and comparison testing and racing. Conditions Governing Use While Special Collections is the owner of the physical and digital items, permission to examine collection materials is not an authorization to publish. These materials are made available for use in research, teaching, and private study. Any transmission or reproduction beyond that allowed by fair use requires permission from the owners of rights, heir(s) or assigns. Preferred Citation [identification of item], Road & Track Magazine records (M1919). Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Conditions Governing Access Open for research. Note that material must be requested at least 36 hours in advance of intended use. -

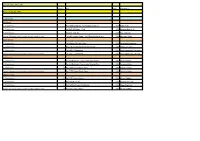

Lista Dei Premi

LISTA DEI PREMI numero auto anno proprietario Best of Show 2012 CLASSI FIAT Fiat Lusso 1° Classificato 5 Fiat 1500 Berlinetta, Touring Superleggera 1939 Fabio Tretti 2° Classificato 4 Fiat 525 SS Spider, Viotti 1930 Giovanni Bricchetti 3° Classificato 3 Fiat 512 Torpedo 1926 Museo Nicolis Premio Schedoni ai più eleganti allestimenti di selleria 1 Fiat 501 Doctors Coupé, Will Short of Winchester 1922 Giuseppe Baggi Italian Dream 1° Classificato 9 Fiat Nuova 500 Jolly, Ghia 1958 Pierpaola Bernasconi 2° Classificato 7 Nsu Fiat 500 Spyder Sport Weinsberg 1940 Alessio Zaccaria 3° Classificato 8 Fiat 500 C Giardiniera 1951 Guido Aggazzotti Cavazza Premio Schedoni ai più eleganti allestimenti di selleria 8 Fiat 500 C Giardiniera 1951 Guido Aggazzotti Cavazza La Rinascita 1° Classificato 11 Fiat 8V-Berlinetta, Carrozzerie Speciali Fiat 1954 Giuliano Bensi 2° Classificato 12 Fiat 8V-Berlinetta, Carrozzerie Speciali Fiat 1953 Ermanno Keller 3° Classificato 13 Fiat 1100 Coupé Sport Savio 1953 Gualtiero Malini Premio Schedoni ai più eleganti allestimenti di selleria 13 Fiat 1100 Coupé Sport Savio 1953 Gualtiero Malini I Favolosi anni 1° Classificato 17 Fiat 125 Coupé Vignale 1969 Alberto Tagliati 2° Classificato 18 Fiat 128 SL Coupé 1972 Armando Foresta 3° Classificato 14 Fiat 1600 S Coupé Pininfarina 1964 Filippo Bignardi Premio Schedoni ai più eleganti allestimenti di selleria 17 Fiat 125 Coupé Vignale 1969 Alberto Tagliati Bellezze al Vento 1° Classificato 22 Fiat 124 Sport Spider Pininfarina 1968 Gabriele Mezzadri 2° Classificato 21 Fiat 124 Sport -

Le Mans (Not Just) for Dummies the Club Arnage Guide

Le Mans (not just) for Dummies The Club Arnage Guide to the 24 hours of Le Mans 2011 "I couldn't sleep very well last night. Some noisy buggers going around in automobiles kept me awake." Ken Miles, 1918 - 1966 Copyright The entire contents of this publication and, in particular of all photographs, maps and articles contained therein, are protected by the laws in force relating to intellectual property. All rights which have not been expressly granted remain the property of Club Arnage. The reproduction, depiction, publication, distr bution or copying of all or any part of this publication, or the modification of all or any part of it, in any form whatsoever is strictly forbidden without the prior written consent of Club Arnage (CA). Club Arnage (CA) hereby grants you the right to read and to download and to print copies of this document or part of it solely for your own personal use. Disclaimer Although care has been taken in preparing the information supplied in this publication, the authors do not and cannot guarantee the accuracy of it. The authors cannot be held responsible for any errors or omissions and accept no liability whatsoever for any loss or damage howsoever arising. All images and logos used are the property of Club Arnage (CA) or CA forum members or are believed to be in the public domain. This guide is not an official publication, it is not authorized, approved or endorsed by the race-organizer: Automobile Club de L’Ouest (A.C.O.) Mentions légales Le contenu de ce document et notamment les photos, plans, et descriptif, sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle. -

Giornalino-2014

RIVISTA UFFICIALE ZAGATO CAR CLUB N. 7 OTTOBRE 2014 IN QUESTO NUMERO: Lettera del Presidente ❱ Auto e Moto d’Epoca Padova 2013 ❱ Lancia Aprilia Sport Continuation ❱ 250 Anniversario Alfa Romeo S.Z. ES 30, ❱ intervista ad Andrea Zagato ❱ Uno sguardo al Lago di Garda ❱ 15eme Concours d’Elegance Salvarola Terme 2014 ❱ 440 Raduno internazionale Zagato Car Club ❱ Volpago 2014 “Fra Treviso e Belluno“❱ Maserati 450 S Le Mans (Costin - Zagato) ❱ Programmi per la Stagione 2014-2015 ❱ Lettera del Presidente Auto e Moto d’Epoca - Padova 2013 Cari Amici, dopo dotta discussione, all’inizio del secolo scorso, l’au- to venne definita “Femmina” da Gabriele D’Annun- zio, che ne aveva titolo essendone un precursore ed un grande utilizzatore e si potè concedere le migliori auto allora esistenti, dalle Fiat alle Lancia alle Alfa Romeo, tutte Italiane. Il tema del sesso dell’automobile appassionava molto i pensatori di quell’epoca, in cui grandi cambiamenti si stavano manifestando nel mondo a seguito delle innovazioni tecnologiche, elettricità. telegrafo senza fili. nuovi materiali e locomozione. ove l’autovettu- I vertici del consiglio ra anno dopo anno assumeva un ‘importanza pre- Zagato Car Club con il Dott. Enrico Masala Uno scorcio dello stand Zagato fiera di Padova 2013 dominante. Quindi se non si sapeva di cosa si parlava, come si poteva dotta- mente disquisirne? Oramai storica la presenza dello Zagato Car Club alla Fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova. Anche nel 2013 il Nostro Club ha Alla fine fu Femmina. Femmina Italiana. voluto offrire ai propri soci e a tutti gli appassionati del marchio Zagato, la possibilità di ammirare tre splendidi esempi di auto da Oggi se vi guardate attorno di auto Italiane ne vedete ben poche, e quelle poche che vengono ancora prodotte corsa carrozzate Zagato: LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO COMPETIZIONE, una ABARTH 750 ZAGATO e una FIAT 8VZ. -

Categnazione PARTECIPANTE VETTURA ANNO CLUB AP UK

PARTECIPANTE VETTURA ANNO CLUB categ nazione AP UK BARZILAY DAVID AP ITA GERMANA' RINO FERRARI TROFEO 2012 AP UK BONE DRUMMOND FERRARI F12 2014 MASERATI CLUB UK AP ITA GORI ALESSANRO MCLAREN M12 2013 SPONSOR TAG HEUER AP UK WARD PHIL MASERATI GRAN TURISMO MC STRADALE 2004 AUTO ITALIA MAGAZINE AP ITA MAFFIOLI ENRICO RADICAL 2013 AP ITA VIOLI ENRICO SPONSOR TAG HEUER AP ITA BELFORTI ANTONELLA-CASALI AUSTINLAURA HELAEY 100 CPAE 1 ITA DI VINCENZO GIUSEPPE FIAT 1100/103 TV 1954 VINCENZO FLORIO 1 ITA MONTENEGRI MASSIMO ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE 1961 CPAE 1 ITA GALLI FAUSTO ABARTH 850 TC CORSA/65 1965 SCUDERIA BOLOGNA 1 UK BRAGOLI PAOLO FORD MUSTANG GT350 1965 MIKE KASON 1 NL VAN LING AD FIAT ABARTH 1000 TCR 1966 REGISTRO ABARTH OLANDA 1 UK BRAGOLI JOHN FORD CORTINA LOTUS 1966 MIKE KASON 1 ITA DE CHIRICO GIORGIO FIAT ABARTH 850 0T 1000 BERLINA 1960 RENDE AUTO STORICHE 1 ITA SFULCINI ALFREDO FIAT RITMO 75 ABARTH GR.2 1979 CPAE AP ITA POLIZIA DI STATO LANCIA FLAMINIA 1961 POLIZIA DI STATO 2 ITA BALBI NARCISO SIMCA FACEL FARINA 1950 VCCLIGURE 2 ITA RIGONI ALESSANDRO ALFA ROMEO 2000 SPORTIVA 1954 AUTOMOBILISMO STORICO ALFA ROMEO 2 UK MITCHELL ANDREW AC ACECA BRISTOL 1956 M.A.C. MIDLANDS AUTO CLUB 2 ITA ZARENGHI LUCA ALFA ROMEO 1900 SSZ 1955 CPAE 2 AUS MOHRINGER ANDREAS FERRARI 250GT SCAGLIETTI SPYDER 1957 CLUB FERRARI AUSTRIA 2 ITA ZAGATO RIVOLTA MARELLA ALFA ROMEO 1900 SSZ 1957 SPORTS ZAGATO 2 A MAYER BRUNO FERRARI 250 GT BOANO 1957 FERRARI CLUB AUSTRIA 2 ITA CENTENARI LUIGI ABARTH BIALBERO 1960 2 UK PARRY NIGEL LOTUS 47 1961 2 D PAUSER MICHAEL OSCA 1600 ZAGATO BERLINETTA 1961 SPORTS ZAGATO 2 ITA ALFONSI CLAUDIO FERRARI 250GT BERLINETTA SWB 1961 2 ITA LANATI PAOLA ALFA ROMEO GIULIETTA SS EX SCUD. -

Dags Att Se Över Lancia Integrale-Bilarna Inför Den Kommande Racingsäsongen Tycker Tor

Dags att se över Lancia Integrale-bilarna inför den kommande racingsäsongen tycker Tor. Och från rallyns hemtrakter i Värmland kom Kjell till Lanciagaraget för att hämta delar till Lancia Fulvia Coupén för Midnattssolsrallyt 2014. LANCIA FULVIA 50 år 2013. Söndagen den 28 juli var 130 personer med olika Fulviamodeller samlade i italienska Fobello för 50-årsfirandet. Fulvian som deltog i rallyt Peking-Paris, den öppna modellen F&M Special, var på plats – och klubbmästare Per med. Innehåll i detta nummer bl.a. : Sid. 3, Klubbpresentation Sid. 4-8 Ordföranden reste till Padova Sid. 9-12 Salutorg och kommande träffar Sid. 13 Pers arbetsresa till Fobello i april Sid. 14 Anna-Lena & Per i Valsesia 14-24 aug. Sid. 15-20 Schweiz 40 årsjubiléum 6-8 sept. Sid. 21-23 LCÖ, Saltzburg 12-15 sept. Sid. 24-27 Bilutställning Gran Turismo, Nacka, nov. Sid. 28-32 Hector Carcias studentresa 2012 Sid. 33-34 Hänt i garaget Sid. 35 Autoexperten + Pers Saffransskorpor SVENSKA LANCIAKLUBBEN Syfte Klubbens syfte är att samla intresserade Lanciaägare och personer med genuint intresse av dessa bilar för att under trivsamma former: • Öka medlemmarnas insikt i allt som berör Lanciabilarnas teknik, egenskaper, skötsel och historia samt bistå vid problem. • Informera om och ventilera andra frågor som berör veteranbilshobbyn samt relaterade produkter och teknologi. • På bästa sätt bevaka reservdelsfrågan. Styrelse Lars Filipsson. suppleant Herbert Nilsson. Ordförande o Heders- Grahamsvägen 5, 174 46 Sundbyberg president / ansvarig utgivare La Lancia. Tel. 08-6282443 Jacob Ulfssons väg 7A, 647 32 Mariefred E-mail [email protected] Tel. 0159-108 42 Mob. 070-910 94 05 E-mail [email protected] Lanciamodeller Kontaktpersoner Magnus Nilsson. -

Eccellenze Meccaniche Italiane

ECCELLENZE MECCANICHE ITALIANE. MASERATI. Fondatori. Storia passata, presente. Uomini della Maserati dopo i Maserati. Auto del gruppo. Piloti. Carrozzieri. Modellini Storia della MASERATI. 0 – 0. FONDATORI : fratelli MASERATI. ALFIERI MASERATI : pilota automobilistico ed imprenditore italiano, fondatore della casa automobilistica MASERATI. Nasce a Voghera il 23/09/1887, è il quarto di sette fratelli, il primo Carlo trasmette la la passione per la meccanica ALFIERI, all'età di 12 anni già lavorava in una fabbrica di biciclette, nel 1902 riesce a farsi assumere a Milano dalla ISOTTA FRASCHINI, grazie all'aiuto del fratello Carlo. Alfieri grazie alle sue capacità fa carriera e alle mansioni più umili, riesce ad arrivare fino al reparto corse dell'azienda per poi assistere meccanicamente alla maccina vincente della Targa FLORIO del 1908, la ISOTTA lo manda come tecnico nella filiale argentina di Buenos Aires, poi spostarlo a Londra, e in Francia, infine nel 1914 decide, affiancato dai suoi fratelli. Ettore ed Ernesto, di fondare la MASERAT ALFIERI OFFICINE, pur rimanendo legato al marchio ISOTTA-FRASCHINI, di cui ne cura le vetture da competizione in seguito cura anche i propulsori DIATTO. Intanto però, in Italia scoppia la guerra e la sua attività viene bloccata. Alfieri Maserati, in questo periodo, progetta una candela di accensione per motori, con la quale nasce a Milano la Fabbrica CANDELE MASERATI infine progetta un prototipo con base telaio ISOTTA- FRASCHINI, ottenendo numerose vittorie, seguirà la collaborazione con la DIATTO, infine tra il 1925/26, mesce la mitica MASERATI TIPO 26, rivelandosi poi, un'automobile vincente. Il 1929 sarà l'anno della creazione di una 2 vettura la V43000, con oltre 300 CV, la quale raggiungerà i 246 Km/ h, oltre ad altre mitiche vittorie automobilistiche. -

LANCIA Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili

LORENZO MORELLO LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Storie di innovazione tecnologica nelle automobili LORENZO Morello LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Editing, progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino © 2014 Lorenzo Morello Stampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. PRESENTAZIONE volontari del progetto STAF (Storia della Tecnologia delle Automobili FIAT), istituito nel 2009 al fine di selezionare i disegni tecnici più rilevanti per documentare l’e- I voluzione tecnica delle automobili FIAT, sono venuti a contatto anche con i disegni Lancia, contenuti in una sezione dedicata dell’Archivio Storico FIAT: il materiale vi era stato trasferito quando, nel 1984, la Direzione tecnica di FIAT Auto, il settore aziendale incaricato di progettare le automobili dei marchi FIAT, Lancia e Autobianchi, era stata riunita in un unico fabbricato, all’interno del comprensorio di Mirafiori. Fu nell’oc- casione del ritrovamento di questo nucleo di disegni che i partecipanti al progetto si proposero di applicare il metodo impiegato nel predisporre il materiale raccolto nel libro FIAT, storie di innovazione tecnologica nelle automobili, anche per preparare un libro analogo dedicato alle automobili Lancia. Questo secondo libro, attraverso l’esame dei disegni tecnici, del materiale d’archivio e delle fotografie di automobili sopravvissute, illustra l’evoluzione delle vetture Lancia e i loro contenuti innovativi, spesso caratterizzati da elementi di assoluta originalità. Il reperimento del materiale si è mostrato, tuttavia, più arduo rispetto al lavoro sulle vetture FIAT, almeno per le automobili più anziane, poiché l’archivio dei disegni Lancia era organizzato senza impiegare una struttura logica di supporto, per distinguere agevolmente i diversi gruppi funzionali dai particolari di puro dettaglio. -

Ready for a Changing Journey

04 05 P The road beyond P Motor sport COVID-19: how prepares to fuel travel is adapting up for the future / The pandemic has had / Pursuing sustainability, COVER a huge impact on mobility POWER the pinnacle of motor STORY patterns, but which trends SHIFT sport is researching are here to stay? advanced fuels 04 06 P Racing towards P Jochen Rindt: sustainability Formula 1’s on two wheels lost champion / Formula E driver Lucas / Marking 50 years since ssue ELECTRIC Di Grassi is on a mission TRIUMPH AND the death of grand prix #32 DREAMS to take green motor sport TRAGEDY racing’s only posthumous to the limits – by scooter title-winner Ready for a changing journey FIAAutoMagazine_11_20.indd 1 02.11.20 16:01 AUTO MAGAZINE • 280 x 347 mm PP • Visuel : PILOT SPORT • Remise le 4 novembre • Parution 2020 BoF • BAT MICHELIN PILOT SPORT VICTORIES IN A ROW AT THE HOURS OF LE MANS t-Ferrand. – MFP Michelin, SCA, capital social de 504 000 004 €, 855 200 507 RCS Clermont-Ferrand, place des Carmes-Déchaux, 63000 Clermon Michelin Pilot Sport The winning tire range. Undefeated at The 24 Hours of Le Mans since 1998. MICHELIN Pilot Sport (24 Hours of Le Mans Winner), MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect, MICHELIN Pilot Sport 4S. MICH_2011010_Pilot_Sport_560x347_Auto_Magazine.indd Toutes les pages 04/11/2020 18:02 INTERNATIONAL JOURNAL OF THE FIA Dear reader, dear friend, Editorial Board: Jean Todt, Gérard Saillant, THE FIA THE FIA FOUNDATION Freedom of movement is one of the great benets of everyday life that Saul Billingsley, Olivier Fisch Editor-In-Chief: Justin Hynes in the past many of us have too often take for granted.