Storia Di Parodi Ligure E Dei Suoi Antichi Statuti

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tracce Liguri Tra Oltregiogo E Oltremare

COLLANA DI STUDI E RICERCHE DELLA FONDAZIONE ALTE VIE QUADERNO N.3 ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI TRACCE LIGURI TRA OLTREGIOGO E OLTREMARE FORTE DI GAVI 26 SETTEMBRE 2013 VOLUME II ESPERIENZE DI RICERCA EPISODI DI FORMAZIONE Interventi ufficiali dei partecipanti al convegno e sintesi delle tesi di laurea della sezione didattica a cura di Roberto Burlando e Paolo Stringa INTRODUZIONE DEL DOTT. DINO ANGELO ANGELINI PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE “OLTREGIOGO” L’Associazione dei Comuni dell’Oltregiogo, che ho l’onore di presiedere, è la principale protago- nista della costituzione del Distretto Culturale e Ambientale dell’Oltregiogo , una tra le poche re- altà territoriali locali che la Regione Piemonte ha recentemente deciso di promuovere sotto questo titolo. Il Progetto Tracce, che include nei suoi programmi anche l’organizzazione di questo Con- vegno, rappresenta il primo importante risultato operativo del Distretto. Il più ampio orizzonte di lavoro consiste nel fare del patrimonio culturale dell'Oltregiogo un'occasione di sviluppo per tutto il territorio. Far crescere la consapevolezza del- l'importanza delle risorse locali, promuovere nuovi percorsi creativi, creare opportunità di oc- cupazione e nuova impresa in campo culturale. Dal momento del riconoscimento ufficiale in Di- stretto Culturale tutti gli enti e le associazioni aderenti hanno collaborato attiva- mente ed il loro impegno ha dato origine a due grandi risultati. Il primo è stato il progetto presentato nel 2011 alla Regione Piemonte sui Piani di Valorizzazione ed il secondo presentato nel 2012 alla Compagnia di San Paolo è quello a cui ci rife- riamo con questa iniziativa. Con la mia relazione introduttiva tenterò di riflettere su alcune vicende che incro- ciano in modo evidente i destini dell’Oltregiogo e dell’Oltremare Genovese . -

Influenza Del Tipo Di Vinificatore Sulla Qualità Del Vino Dolcetto D'ovada

L’ENOLOGO ❏ LUGLIO/AGOSTO 2003 DOCUMENTO TECNICO Maria Carla Cravero Cristina Ponte Federica Bonello Da sinistra: M. Loredana Serpentino C. Ponte, Rocco Di Stefano M.C. Cravero, Istituto Sperimentale per F. Bonello, l’Enologia - Asti M.L. Serpentino INFLUENZA DEL TIPO DI VINIFICATORE SULLA QUALITÀ DEL VINO DOLCETTO D’OVADA Tre diversi sistemi di gestione della macerazione sono stati adottati nella vinificazione di uve Dolcetto della zona di Ovada. L’elevato livello di maturità delle uve ha indotto modeste differenze compositive e sensoriali fra i vini prodotti. Il tipo di vinificatore, tuttavia, ha condizionato l’evoluzione del gusto e dell’aroma dei vini. coside, meno sensibile alle prevalenza delle molecole Introduzione polifenol ossidasi (PPO) del- acetate rispetto alle cinnama- Il vitigno Dolcetto, come il le altre antocianine. Le bucce te. Le uve Barbera, oltre ad Barbera, il Nebbiolo, il Gri- ed i vinaccioli sono ricchi di essere poco astringenti, pos- gnolino, il Freisa - per citar- tannini facilmente estraibili siedono tannini difficilmente ne solo alcuni - è tipico delle in una comune vinificazione. estraibili e, per produrre da zone vitivinicole del Piemon- Tra i vitigni citati preceden- esse vini dotati di una discre- te dove, grazie alla sua pre- temente, il Barbera possiede ta tannicità, occorre conse- cocità, può raggiungere la antociani a prevalenza di guire livelli di maturità parti- piena maturazione, anche in molecole trisostituite, ma colarmente spinti. Nebbiolo, annate sfavorevoli. Gli anto- con percentuali importanti -

DOC Dolcetto Di Ovada

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “DOLCETTO DI OVADA” Approvato con DPR 01.09.72 GU 311 - 30.11.72 Modificato con DM 17.09.08 GU 229 - 30.09.08 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione 1.La denominazione di origine controllata ”Dolcetto di Ovada” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione: Articolo 2 Base ampelografica 1.Il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%. Tuttavia è consentito che nell’ambito dei vigneti siano presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici idonei alla coltivazione dalla Regione Piemonte. Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni : Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Articolo 4 Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare. -

Episodio Di Benedicta Bosio 06.04.1944 I.Storia

EPISODIO DI BENEDICTA BOSIO 06.04.1944 Nome del compilatore: BARBARA BERRUTI E PAOLO CARREGA I.STORIA Località Comune Provincia Regione Benedicta Bosio Alessandria Piemonte Data iniziale: 6 aprile 1944 Data finale: 7 aprile 1944 Vittime decedute: Totale U Bam Ragazz i Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ign bini (12 i ni (più ne (0- (12-16) e e (più i (011) - (1755) 55) 11) (1755) 55) 16) 95 95 1 94 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 95 Prigionieri Antifascisti Sacerdoti e Ebrei Legati a Indefinito di guerra religiosi partigiani Elenco delle vittime decedute: 1. Alice Agostino Antonio, Gavi Ligure, 15 febbraio 1923, studente 2. Allegro Luigi, Serravalle Scrivia, 21 marzo 1920, elettrotecnico 3. Badalacco Luigi Adamo, Cabella Ligure, 25 febbraio 1923, meccanico 4. Badino Giuseppe, Genova Mignanego, 13 ottobre 1925, studente 5. Bagnasco Benedetto, Voltaggio, 5 maggio 1924, contadino 6. Baracchi Elio Luigi, Genova Sampierdarena, 13 luglio 1924 7. Barbieri Giulio, Novi Ligure, 29 ottobre 1923, studente 8. Barbieri Tullio Giambattista, San Quirico (GE), 24 aprile 1924 9. Barisone Natale, Arquata Scrivia, 17 novembre 1923, manovale 10. Benasso Pietrino Carlo, Genova, 8 agosto 1923, operaio 11. Berti Francesco Angelo 12. Bianchini Ferruccio, Genova, 7 luglio 1925, contadino 13. Biava Angelo, Malvino di Sardigliano, 30 luglio 1922, contadino 14. Bisio Luigi, Tassarolo, 12 aprile 1923, muratore e operaio 15. Bonelli Arturo, Genova, 11 dicembre 1924, operaio 16. Briata Giuseppe, Lerma, 28 gennaio 1925, macellaio e contadino 17. Bricola Mario Enrico Antonio, Grosseto, 11 aprile 1923, operaio 18. Bricola Pio, Gavi Ligure, 21 marzo 1925 19. -

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003

SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

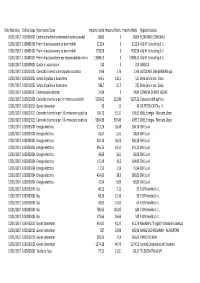

Pagamenti2017-Comune Di Borghetto Di Borbera 1° Semestre 2017.Csv

Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo RitenuteImporto Netto Ragione Sociale 03/01/2017 7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 10000 0 10000 ECONOMO COMUNALE 12/01/2017 1100401001 Premi di assicurazione su beni mobili 2115,4 0 2115,4 A & M Consulting S.r.l. 12/01/2017 1100401001 Premi di assicurazione su beni mobili 1730,56 0 1730,56 A & M Consulting S.r.l. 12/01/2017 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi13098,55 0 13098,55 A & M Consulting S.r.l. 12/01/2017 1030299003 Quote di associazioni 310 0 310 ANUSCA 12/01/2017 1030215002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 1936 176 1760 AUTOLINEE VAL BORBERA spa 12/01/2017 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia 640,5 115,5 525 Beta Servizi soc. Coop. 12/01/2017 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia 286,7 51,7 235 Beta Servizi soc. Coop. 12/01/2017 1030201007 Commissioni elettorali 24,84 0 24,84 COMUNE DI NOVI LIGURE 12/01/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 5509,02 211,89 5297,13 Consorzio dell'opificio 12/01/2017 1030102011 Generi alimentari 60 11 49 DE PETRO CARTA s.r.l. 12/01/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 194,72 35,11 159,61 ENEL Energia - Mercato Libero 12/01/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 5364,96 967,46 4397,5 ENEL Energia - Mercato Libero 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 313,26 28,48 284,78 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 26,47 2,41 24,06 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 402,14 36,56 365,58 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 456,75 41,52 415,23 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 39,69 3,61 36,08 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 115,49 10,5 104,99 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 17,53 1,59 15,94 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 424,63 38,6 386,03 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205004 Energia elettrica 73,54 6,69 66,85 ENI S.p.A 12/01/2017 1030205006 Gas 40,12 7,12 33 E-ON Vendita S.r.L. -

The Beginning of the Piedmont Tertiary Basin History: Some Observations on the "Alto Monferrato" Area

Rivista Italiana Paleonrologia di e Stratigrafia volume 101 numero I pagíne 99-104 Mzggio 1995 THE BEGINNING OF THE PIEDMONT TERTIARY BASIN HISTORY: SOME OBSERVATIONS ON THE "ALTO MONFERRATO" AREA MARIO GNACCOLbII Key uords: Oligocene, Fan Delta deposits. 1:100,000), have been inferred to represent fan delta depositional systems of Oligocene age. Riassunto. In questa nota vengono brevemente esaminate le principali caratteristiche della Formazione di Molare (Oligocene) af- Along the Rio Morsone-Bosio rransect (Fig. t) it fiorante nell'Alto Monferrato, tra il Rio Morsone, Mornese e Bosio. is possible to observe the following members, from bot- Vengono quindi delineate le fasi iniziali della storia geologica del tom to top: Bacino Terziario ligure-piemontese, con particolare riguardo all'area presa ln esame. 1) The first member consists of a succession made Abs*act. The main features of the Oligocene Molare Fm. crop, of pebble to cobble conglomerates, with local intercala- ping out in the "Alto Monferrato" area (Piedmont Tertiary Basin, tions of sandstones or pebbiy sandstones, up to 350 m Northern Italy) are briefly summarized. Lithofacies associations and thick (Fig. 2A). Referring to the facies code proposed sandstone composition allow to outline rhe initial stage of the PTB by Postma (t99o) the observed deposits history in the examined area. can be ascribed mainly to lithofacies Gm, Gms, (Gh), (Gp), St, Sp, Sh; conglomerates with a rough inverse grading are also Introduction. present. In the lower The Piedmont Tertiary Basin (PTB) is bordered part of member l, a large tree in living position (Fig. southwards and westwards by the Western Alps, while 28) was observed. -

Cubotank Da Lt 1.000 Comuni Ove Sono Stati Ubicati I Cubotank Da 1.000 Lt

PROGETTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI OLI VEGETALI ESAUSTI PRODOTTI DALLE FAMIGLIE Dal 1911 CuboTank da lt 1.000 Comuni ove sono stati ubicati i cubotank da 1.000 lt. per la raccolta degli oli vegetali domestici Acqui Terme Albera Ligure Castellazzo Bormida Francavilla Bisio Fresonara Gavazzana Grondona Novi Ligure Ovada Parodi Ligure Predosa Tortona Fusti da lt 100 Comuni ove sono stati ubicati i fusti per la raccolta degli oli vegetali domestici Acqui Terme Casalnoceto Gavazzana Ovada Silvano D’Orba Albera Ligure Casasco Gavi Paderna Spigno Monferrato Alice Bel Colle Cassano Spinola Gremiasco Parodi Ligure Spineto Scrivia Alluvioni Cambiò Cassine Grognardo Pasturana Stazzano Alzano Scrivia Cassinelle Grondona Pontecurone Strevi Arquata Scrivia Castellania Guazzora Ponti Tassarolo Avolasca Castellania Isola Sant’Antonio Ponzone Terzo Basaluzzo Castellar Guidobono Melazzo Pozzolo Formigaro Tortona Belforte Monferrato Castellazzo Bormida Merana Prasco Trisobbio Berzano di Tortona Castelletto d’Erro Molare Ricaldone Vignole Borbera Bistagno Castelletto D’Orba Molino dei Torti Rivalta Bormida Viguzzolo Borghetto di Borbera Castelnuovo Scrivia Momperone Rocca Grimalda Villaromagnano Bosio Cavatore Monleale Roccaforte Ligure Villalvernia Brignano Frascata Cerreto Grue Montaldeo Rocchetta Ligure Visone Cabella Ligure Costa Vescovato Montaldo Bormida Sale Volpedo Cantalupo Ligure Cremolino Montechiaro d’Acqui San Cristoforo Volpeglino Capriata D’Orba Denice Montegioco San Sebastiano Curone Voltaggio Carbonara Scrivia Dernice Montemarzino Sant’Agata Fossili Carezzano Fabbrica Curone Morbello Sardigliano Carpeneto Fresonara Morsasco Sarezzano Cartosio Garbagna Orsara Bormida Serravalle Scrivia Contenitori ubicati presso le scuole primarie COMUNI CONTENITORI CONFERITI Bistagno 100 lt. Bosio 100 lt. Carbonara Scrivia 100 lt. Cartosio 100 lt. Garbagna 50 lt. Gavi 100 lt. Gremiasco 100 lt. -

Elenco Stazioni

ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di AL Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Livello pioggia 26-01-1988 ACQUI TERME TANARO ACQUI TERME Radiazione AL 101 458845 4947584 215 solare 26-01-1988 Temperatura dell'aria 26-01-1988 ALESSANDRIA TANARO ALESSANDRIA Livello AL 178 BORMIDA 472097 4972713 96 idrometrico 19-05-1998 Direzione vento 09-09-2002 Livello pioggia 11-05-1988 ALESSANDRIA TANARO ALESSANDRIA Radiazione AL 115 LOBBI 476727 4976201 90 solare 11-05-1988 Temperatura dell'aria 11-05-1988 Velocita' vento 09-09-2002 Direzione vento 14-08-2002 Livello pioggia 08-04-1998 ARQUATA SCRIVIA ARQUATA Radiazione AL SCRIVIA 213 SCRIVIA 490646 4947889 325 solare 08-04-1998 Temperatura dell'aria 08-04-1998 Velocita' vento 14-08-2002 Direzione vento 31-10-2002 Livello pioggia 09-10-1998 BASALUZZO TANARO BASALUZZO Radiazione AL 212 474833 4956759 128 solare 09-10-1998 30-09-2010 Temperatura dell'aria 09-10-1998 Velocita' vento 31-10-2002 Direzione vento 04-08-2010 Altezza neve 04-08-2010 BRIC AL BOSIO TANARO S6159 CASTELLARO 483451 4943500 415 Livello pioggia 04-08-2010 Temperatura dell'aria 04-08-2010 Velocita' vento 04-08-2010 ELENCO DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE AUTOMATICHE Provincia di AL Dipartimento sistemi previsionali Febbraio 2013 Codice UTM X UTM Y Quota Prov Comune Bacino Stazione Stazione ED50 ED50 slm (m) Parametro Data inizio Data fine Altezza neve 06-07-1989 CAPANNE AL BOSIO TANARO 141 MARCAROLO -

Francesco Panero

Francesco Panero Origini e consolidamento della grande proprietà ecclesiastica e della signoria rurale dei vescovi di Acqui (secoli X-XII) [A stampa in Il tempo di san Guido Vescovo e Signore di Acqui (Atti del convegno di studi, Acqui Terme, 9-10 settembre 1995), a cura di G. Sergi - G. Carità, Acqui 2003 (Storia locale religiosa ed ecclesiale. Collana di studi e ricerche a cura dell’Archivio Vescovile della Diocesi di Acqui), pp. 159-174 © dell’autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] La formazione e l’articolazione della proprietà ecclesiastica acquese Nel corso del secolo XI - in particolare sotto il vescovato di san Guido (1034-1070)1 - fu definita l’ossatura della grande proprietà fondiaria della chiesa d’Acqui parallelamente al consolidamento della presenza signorile dei vescovi acquesi in città e in alcune località del contado. L’episcopato fin dal secolo precedente aveva ottenuto dagli Ottoni la districtio sulla città e sul territorio circostante per tre miglia (nel 978), ampliata poi, nel 996, con l’attribuzione della giurisdizione sui castelli e sui villaggi di Cavatore, Terzo, Strevi, Cassine, nei confronti dei contadini residenti sulle proprietà vescovili e con la conferma delle proprietà e dei diritti su cinque pievi con i relativi possessi fondiari2. La documentazione più antica, attinente a donazioni di terre e diritti alla chiesa d’Acqui, risale però alla fine del secolo IX, allorché ai beni lentamente accumulati grazie alle oblazioni dei fedeli - pertinenti per lo più alla pieve urbana e alle singole pievi rurali - si aggiunsero donazioni cospicue dirette all’episcopato da parte di membri dell’aristocrazia fondiaria, re e imperatori. -

Castelli Da Fiaba

Castelli da Fiaba Questo itinerario può essere percorso interamente oppure utilizzando solo alcune parti del tracciato che da Ovada arriva fino al comune di Castelnuovo Scrivia in una cornice ricca di castelli e fortezze secolari. Durata: 4 giorni e 3 notti Livello difficoltà: medio Km di percorrenza: circa 100 km Percorrenza media giornaliera: circa 30 km Tipo di bicicletta: city bike, mtb Tipo di terreno: asfaltato, sterrato; collinare (anche con alti dislivelli), a tratti pianeggiante Sistemazione: hotel, agriturismo e B&B Periodo consigliato: settembre-prima metà di ottobre; aprile-giugno PARTENZA: Ovada ARRIVO: Castelnuovo Scrivia ITINERARIO: 1° giorno: Arrivo a Ovada, punto di partenza del percorso in bicicletta, nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 2° giorno: Si attraversa il centro cittadino e si lascia Ovada in direzione di Alessandria: oltrepassato il torrente Orba, si percorre la strada che conduce a Rocca Grimalda: la prima parte del percorso è pianeggiante, ma poi la strada sale con ampi tornanti fino a raggiungere questo borgo caratteristico, raggruppato attorno al castello dei Malaspina e dei Grimaldi (foto a sinistra), con la sua torre circolare, i suoi fantasmi e il giardino all’italiana. Percorrendo il crinale delle colline ovadesi, coltivate a Dolcetto, si raggiunge un altro borgo di origine medioevale dominato da un antico castello con torre quadrata e mura di difesa: Carpeneto. Con saliscendi fra le colline, si arriva a Trisobbio (foto a destra), col suo castello in pietra, dove è possibile salire sulla torre e ammirare il paesaggio circostante. Sosta per il pranzo nelle sale del castello. Nel pomeriggio, ancora saliscendi piuttosto impegnativi conducono a Cremolino, un borgo in pietra raggruppato attorno al castello medioevale. -

Acqui Terme-Ovada ALICE

COMUNI DISTRETTI SANITARI_FASCIA RISCHIO _2 DISTRETTO COMUNE AL - Acqui Terme-Ovada ACQUI TERME AL - Acqui Terme-Ovada ALICE BEL COLLE AL - Acqui Terme-Ovada BELFORTE MONFERRATO AL - Acqui Terme-Ovada BISTAGNO AL - Acqui Terme-Ovada CARPENETO AL - Acqui Terme-Ovada CARTOSIO AL - Acqui Terme-Ovada CASALEGGIO BOIRO AL - Acqui Terme-Ovada CASSINE AL - Acqui Terme-Ovada CASSINELLE AL - Acqui Terme-Ovada CASTELLETTO D'ERRO AL - Acqui Terme-Ovada CASTELLETTO D'ORBA AL - Acqui Terme-Ovada CASTELNUOVO BORMIDA AL - Acqui Terme-Ovada CAVATORE AL - Acqui Terme-Ovada CREMOLINO AL - Acqui Terme-Ovada DENICE AL - Acqui Terme-Ovada GROGNARDO AL - Acqui Terme-Ovada LERMA AL - Acqui Terme-Ovada MALVICINO AL - Acqui Terme-Ovada MARANZANA AL - Acqui Terme-Ovada MELAZZO AL - Acqui Terme-Ovada MERANA AL - Acqui Terme-Ovada MOLARE AL - Acqui Terme-Ovada MOMBALDONE AL - Acqui Terme-Ovada MONTALDEO AL - Acqui Terme-Ovada MONTALDO BORMIDA AL - Acqui Terme-Ovada MONTECHIARO D'ACQUI AL - Acqui Terme-Ovada MORBELLO AL - Acqui Terme-Ovada MORNESE AL - Acqui Terme-Ovada MORSASCO AL - Acqui Terme-Ovada ORSARA BORMIDA AL - Acqui Terme-Ovada OVADA AL - Acqui Terme-Ovada PARETO AL - Acqui Terme-Ovada PONTI AL - Acqui Terme-Ovada PONZONE AL - Acqui Terme-Ovada PRASCO AL - Acqui Terme-Ovada RICALDONE AL - Acqui Terme-Ovada RIVALTA BORMIDA AL - Acqui Terme-Ovada ROCCA GRIMALDA AL - Acqui Terme-Ovada SILVANO D'ORBA AL - Acqui Terme-Ovada SPIGNO MONFERRATO AL - Acqui Terme-Ovada STREVI AL - Acqui Terme-Ovada TAGLIOLO MONFERRATO AL - Acqui Terme-Ovada TERZO AL - Acqui Terme-Ovada