AGUA POTABLE En Maldonado

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guia Del Atleta20.Cdr

GUÍA DEL ATLETA 29 de Marzo 2020 BIENVENIDOS Amigos triatletas, Una vez más me toca escribirles esta carta de bienvenida y realmente me emociona este momento porque hay tantas cosas que les quiero contar. Es para nosotros, todo el equipo que hacemos esta increíble carrera, un gusto enorme recibirlos en Punta del Este, ciudad costera que tanto queremos y que es hoy la sede de la sexta edición de IRONMAN 70.3 Punta del Este. Es un placer enorme y un honor que nos hayan elegido para plasmar en esta competencia tantos meses de entrenamiento y sacrificio. Hemos trabajado mucho para brindarles todos los servicios a nuestro alcance y puedan competir tranquilos y seguros para alcanzar sus objetivos personales. Tenemos planeada una carrera muy cómoda para ustedes, un área de transición de categoría mundial, frente al lugar de largada en el maravilloso hotel Enjoy, van a ver que hay amplio acceso para que los vean en acción sus amigos y familiares y puedan disfrutar alentándolos y aplaudiéndolos desde la largada de la etapa de natación en las aguas del Rio de la Plata. El circuito de la bicicleta los llevará por algunos de los lugares más lindos de Punta, casi siempre bordeando el mar y con vistas inigualables, sobre todo desde el Lomo de la Ballena que tanto van a recordar. El running es también maravilloso, por la zona portuaria llegando a Los Dedos, un circuito disfrutable al 100% que los va a dejar en la llegada más linda, al borde del mar y con la compañía de todos alentándolos, prepárense a emocionarse al cruzar la meta! El IRONMAN 70.3 Punta del Este es tan lindo que no van a querer que termine. -

Crecimiento Económico Y Desigualdad Social En Maldonado FCS CURE UDELAR 2011

1 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD SOCIAL EN MALDONADO* Danilo Veiga (Coord.) Emilio Fernández Susana Lamschtein Ana Laura Rivoir (Asesora) Noviembre 2011 * Informe del Estudio realizado en el marco del Convenio entre la Intendencia de Maldonado, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales. ____________________________________________________________________________________________ Crecimiento económico y desigualdad social en Maldonado FCS CURE UDELAR 2011 2 PRESENTACIÓN Este Documento recoge los principales resultados del Estudio realizado en el marco de las actividades académicas y profesionales que venimos desarrollando durante los últimos años, sobre el desarrollo socioeconómico local y departamental en el Uruguay; a través de sucesivas investigaciones en el Departamento de Sociología de la FCS, con apoyo de la CSIC e Instituciones públicas (Municipios, MVOTMA, OPP, etc.) y de la sociedad civil y actualmente del CURE y de la Intendencia de Maldonado. La relevancia de esta Investigación radica en abordar una problemática estratégica para Maldonado en la actual coyuntura y particularmente en el marco de la Descentralización que llevan adelante el Gobierno Nacional, Intendencias Municipales – en este caso la Intendencia de Maldonado - , así como la Universidad de la República, en esta oportunidad a través del CURE y la Facultad de Ciencias Sociales. En tal sentido y considerando la ausencia de estudios y diagnósticos sociológicos actualizados en Maldonado, se ha realizado la presente investigación con el propósito de avanzar en esta dirección, tanto en términos académicos - avance del conocimiento científico -, como especialmente prácticos - contribución a la formulación de políticas locales. Objetivos del Estudio: Realizar y difundir una Investigación adaptada al contexto local, que permita analizar los procesos de fragmentación socioeconómica y territorial, y la desigualdad social a nivel departamental de Maldonado. -

Programa Vial Departamental Maldonado

PROGRAMA VIAL DEPARTAMENTAL MALDONADO CAPÍTULO 1 1. Marco General del Plan Nacional de Caminería Departamental 1.1 Fundamentación Uruguay cuenta con aproximadamente 40.000 km de caminos rurales. Esta red de caminos es jurisdicción de los Gobiernos Departamentales (GD), quienes son responsables de su gestión y mantenimiento, para lo cual cuentan con financiamiento y aporte de conocimiento técnico por parte del Gobierno de Uruguay (GdU). Como resultado de fuertes trasformaciones económicas y tecnológicas de la última década, que han impulsado el desarrollo del sector agropecuario y en gran medida del país, se ha generado una mayor presión sobre la conservación y las condiciones de circulación de los caminos rurales, que no estaban dimensionados para en la demanda actual. A estos factores económicos se han sumado fenómenos climáticos extremos, presentes de forma más recurrente que en el pasado. Entre ellos, las precipitaciones han incrementado su frecuencia y magnitud, impactando en una mayor exigencia al funcionamiento de las obras hidráulicas y en la conservación de pavimentos. Para responder a estos factores de presión sobre la vialidad rural, el GdU y los GGDD pretenden implementar una nueva estrategia de gestión de esta que permita rehabilitar la infraestructura y garantizar su conservación. Además de incrementar el gasto en rehabilitación y conservación, se hace necesario incorporar nuevos instrumentos de gestión técnica y financiera, apoyar el desarrollo de mayores capacidades técnicas, y promover la innovación tecnológica en la construcción y mantenimiento de caminos rurales. En el marco de estas estrategias Programa Vial Departamental (PVD) se plantea como una herramienta de planificación para la gestión de la red vial departamental, articulando el estado de la misma en un momento dado y la propuesta de mejoramiento a las situaciones encontradas. -

Horario Y Mapa De La Ruta 28 De Autobús

Horario y mapa de la línea 28 de autobús 28 Pan de Azúcar - San Carlos Ver En Modo Sitio Web La línea 28 de autobús (Pan de Azúcar - San Carlos) tiene 2 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Pan De Azúcar: 7:35 - 16:40 (2) a San Carlos: 5:55 - 15:05 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea 28 de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea 28 de autobús Sentido: Pan De Azúcar Horario de la línea 28 de autobús 102 paradas Pan De Azúcar Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 7:35 - 16:40 martes 7:35 - 16:40 Avda. Alvariza / San Carlos 998 Alvariza, J. M. miércoles 7:35 - 16:40 25 De Agosto jueves 7:35 - 16:40 853 Alvariza, J. M. viernes 7:35 - 16:40 Terminal San Carlos sábado 7:35 - 16:40 715 Ceberio, Dr. Andres domingo 7:35 - 16:40 Avda. Tomás Berreta 1105 Berreta, Presidente Tomas Joaquín Campana 394 Seijo, Carlos Información de la línea 28 de autobús Dirección: Pan De Azúcar Cementerio San Carlos Paradas: 102 Duración del viaje: 126 min Empalme Camino De Los Ceibos Resumen de la línea: Avda. Alvariza / San Carlos, 25 De Agosto, Terminal San Carlos, Avda. Tomás Camino A Las Rosas Berreta, Joaquín Campana, Cementerio San Carlos, Empalme Camino De Los Ceibos, Camino A Las Frigoríƒco Rosas, Frigoríƒco, Marelli, Alqueria, Hipódromo, Mademax, Km 7 Ruta 39, Cylsa, Julio Sosa, Agencia Marelli Codesa Maldonado, Francisco Aguilar, Mariano 9280 39, Uruguay Soler, Antonio Tammaro, José Pedro Varela, Rincón, Ituzaingó, Rafael Pérez Del Puerto, 3 De Febrero, Alqueria Avda. -

Informacion Geografica Digitalizada Del Uruguay

MILTON CENCIO DEMARIA INFORMACION GEOGRAFICA DIGITALIZADA DEL URUGUAY Visualizadores de mapas y geoservicios de organismos públicos Una guía para conocerlos, usarlos y lograr su mejor aprovechamiento trabajando con la aplicación gvSIG, un software gratuito y bajo licencia GPL Texto presentado en las 1as Jornadas de Tecnologías Libres de información Geográfica y Datos Abiertos y 3as Jornadas de gvSIG Uruguay, realizadas en Montevideo en Octubre de 2014. La presentación se puede ver en: <https://www.youtube.com/watch?v=_MTfqJhjwbg> Montevideo, agosto de 2014 (revisión febrero de 2016) Todos los nombres propios de programas, aplicaciones informáticas, equipos, sistemas operativos y en general, todos los elementos de hardware o software que se citan en este texto, son marcas registradas de las respectivas empresas u organizaciones. Notas acerca de la revisión del texto en febrero de 2016 Desde la presentación de este trabajo en Octubre de 2014 la información geográfica del Uruguay ha crecido con la incorporación de nuevos servicios, la renovación total de otros, y manteniendo en todos un marcado afán de alcanzar niveles de gran calidad. Esto ha sido motivo de gran satisfacción para mí, un navegante solitario en ese mar en permanente expansión cuyas múltiples y variadas atracciones me entusiasma divulgar porque si algo le falta es precisamente difusión entre los no profesionales del área específica de cada uno de los servicios. Para los que ya conocen el texto original de este trabajo, les resumo los cambios que he operado en él. Primero, la presentación de dos nuevos y sólidos servicios, el SIGANEP de la Administración Nacional de Educación Pública, y el SIGPORT de la Administración Nacional de Puertos. -

Aportes Para La Rehabilitación De La Laguna Del Sauce Y El

Aportes para la rehabilitación de la Laguna del Sauce y el ordenamiento territorial de su cuenca Aportes para la rehabilitación de la Laguna del Sauce y el ordenamiento territorial de su cuenca Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS²) - 2018. Edición: Paula Bianchi, Germán Taveira, Hugo Inda y Manfred Steffen. Fotografías: Gabriela Oxilia (2016), Hugo Inda (2015), Néstor Mazzeo y Jorge Hourcade (2013). Diseño: Paula Bianchi y Germán Taveira. Índice Índice de siglas 6 Manejo de la vegetación acuática 74 Prefacio 9 Control de cianobacterias por ultrasonido 75 Referencias 78 Resúmenes de capítulos 10 CAPÍTULO 5. Ordenamiento y planificación territorial en el contexto de la gestión CAPÍTULO 1. ¿Qué es la eutrofización? 25 integrada de cuencas 81 Referencias 31 Proceso de construcción del territorio local 82 Sobre el sistema Laguna del Sauce 32 Marco normativo nacional y departamental 85 Desafíos del marco jurídico - institucional 92 CAPÍTULO 2. ¿Cuál es el estado ecológico de Laguna del Sauce? 35 Estado del arte y caminos a recorrer 93 Distrubución de peces: 24 especies capturadas con redes 37 Tipología de los procesos de participación 96 Referencias 42 Referencias 97 Sobre la cuenca de drenaje 44 CAPÍTULO 6. Estrategias de rehabilitación de Laguna del Sauce desde la perspectiva del Ordenamiento Territorial 99 CAPÍTULO 3. ¿Cuáles son los principales usos del suelo actuales y tendenciales Certezas, riesgos e incertidumbres 100 en la Cuenca de Laguna del Sauce? 47 Alternativas optimas vs satisfactorias -

PDF: Horario De 8, Paradas Y Mapa

Horario y mapa de la línea 8 de autobús 8 Punta del Este - Piriápolis Ver En Modo Sitio Web La línea 8 de autobús (Punta del Este - Piriápolis) tiene 3 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Piriápolis: 6:15 - 20:20 (2) a Punta Del Este: 7:30 - 21:30 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea 8 de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea 8 de autobús Sentido: Piriápolis Horario de la línea 8 de autobús 117 paradas Piriápolis Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 6:15 - 20:20 martes 6:15 - 20:20 Terminal Punta Del Este 26 Artigas, General miércoles 6:15 - 20:20 Emilio Sader jueves 6:15 - 20:20 Maestro Américo Maƒo Caiafa, Uruguay viernes 6:15 - 20:20 Subestación Ute sábado 6:15 - 18:00 31 Francia, Uruguay domingo 6:15 - 18:00 Liceo Punta Del Este Bulevar General José Gervasio Artigas, Uruguay Parada 9 Avda. Roosevelt 9005 Artigas, Uruguay Información de la línea 8 de autobús Dirección: Piriápolis Parada 11 Avda. Roosevelt Paradas: 117 Duración del viaje: 70 min Parada 13 Avda. Roosevelt / Conrado Rontgen Resumen de la línea: Terminal Punta Del Este, Emilio Sader, Subestación Ute, Liceo Punta Del Este, Parada Parada 14 Avda. Roosevelt / Dr. Mario Scasso 9 Avda. Roosevelt, Parada 11 Avda. Roosevelt, Estacionamiento Sanatorio Cantegril, Uruguay Parada 13 Avda. Roosevelt / Conrado Rontgen, Parada 14 Avda. Roosevelt / Dr. Mario Scasso, Parada 16 Avda. Roosevelt / Avda. Mauricio Parada 16 Avda. Roosevelt / Avda. Mauricio Litman, Litman Parada 18 Avda. -

Libro Del Cincuentenario Del Club De Pesca De Punta Del Este

JOSÉ ENRIQUE BENGOCHEA BODAS DE ORO DEL CLUB DE PESCA PUNTA DEL ESTE (Aportes cronológicos para su historia: 1944/1994) Datos extractados de las Libros de Actas de Comisión Directiva y de Asambleas. A ÁNGELES Y JUANITO (Fundador), COMPADRES SIEMPRE RECORDADOS. A LIDIA POR LAS HORAS QUE, EL CLUB, LE ROBARA AL HOGAR. ACLARACIONES PREVIAS: En los datos no documentados, que tienen carácter de suposición o conjetura, ello se deja debidamente consignado. ******************* En más de una oportunidad dejamos datos incompletos por no figurar en las Actas. Habría que buscar los mismos en los registros de la Federación Uruguaya de Pesca Amateur (FUPA), de la Federación Uruguaya de Natación (FUN) y en la prensa de la época, ya departamental, ya montevideana. ******************* Muchos de los protagonistas de estos "aportes" viven aún, o viven sus descendientes directos. Debido a ello, en los casos en que aparecen situaciones equívocas, cuestionamientos de conductas o referencias de valor negativo, hemos omitido los nombres. Esta aclaración se hace extensiva a los Socios, Funcionarios y Equipistas sobre quienes se recogen juicios laudatorios consignados en Actas y que, posteriormente, fueron sancionados, inclusive, con la expulsión. ******************* En varios períodos las Actas fueron tomadas de manera más que deficiente, sin recoger en ellas acontecimientos fundamentales en la vida de la Institución. Atribúyase a esa razón, las seguras omisiones que deben aparecer en estos "aportes". ******************* 1 BODAS DE ORO DEL "CLUB DE PESCA PUNTA DEL ESTE" (Aportes cronológicos para su historia: 1944-1994) 1944 EL IDEÓLOGO: el nacimiento del Club se debe a la visión, la tenacidad y la fe de don Ruben Adonaylo (llamado "El Mago", denominación que se toma del nombre de su Comercio que, en el ramo de la panificación, era uno de los principales de la Península en la década del cuarenta) el que encontrara eco en otros caracterizados deportistas. -

Punta Del Este , Uruguay

Villa il Tramonto PUNTA DEL ESTE, URUGUAY Villa il Tramonto PUNTA DEL ESTE, URUGUAY ABOUT THE SAVI GROUP THE SAVI GROUP IS AN INDEPENDENT REAL ESTATE INVESTMENT FIRM DEVISING PERSONALIZED IN- VESTMENT STRATEGIES AND DELIVERING OFFMARKET INVESTMENT OPPORTUNITIES TO ULTRA HIGH NET WORTH INVESTORS. Aiming to add value at every stage of the investment life- cycle by actively managing our portfolios. Since 2002, our vision has given us the opportunity to embark on a plethora of ventures. Our track record is reflected by the SANTIAGO VITAGLIANO quality of the clientele that we have collaborated with. Head quartered in South Florida we offer an array of real-estate ventures that are waiting to be discovered in OUR ATTRIBUTES FOR WHICH Unites States, Latin America and Europe. In an industry WE STRIVE ON A DAILY BASIS: traditionally focused on the rigidity of buildings and properties, we pride ourselves in the ability to provide a • Excellence human factor that is frequently overlooked in today’s real • Perseverance estate endeavors on a global scale taking on assignments • Dedication a few clients at a time. This gives way for efficient project • Sophistication • Discretion management and a top-notch competitive negotiation • Knowledge process. Our mission statement is clear: We are committed • Sensitivity to provide high quality solutions to our clients business needs; pursuing the achievement of their growth objectives by creating value through the acquisition, management and disposition of real estate assets. WE MAKE YOUR DREAMS A REALITY Villa il Tramonto PUNTA DEL ESTE, URUGUAY ABOUT THIS BOOK WELCOME TO VILLA IL TRAMONTO, THIS COULD BE YOUR NEW ESTATE IN THE PUNTA DEL ESTE, URUGUAY. -

Diagnóstico De Cohesión Territorial

Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Área de Políticas Territoriales DIAGNÓSTICO DE COHESIÓN TERRITORIAL PARA URUGUAY Insumos para la formulación, análisis y negociación de políticas locales de desarrollo económico y social sustentables en Uruguay Consultoría: VNG International Autor: Ec. Dr. Adrián Rodríguez Miranda índice Prólogo ..........................................................................................................................................7 I. Marco conceptual para el abordaje de la cohesión territorial ........................................... 8 II. Metodología utilizada para el análisis de la cohesión territorial ....................................13 II.1 Primer nivel: análisis básico de la cohesión entre departamentos ........................................... 13 II.2 Segundo nivel: cohesión territorial a nivel subdepartamental .................................................. 15 III. Análisis básico de cohesión territorial entre departamentos ........................................21 III.1 El territorio bajo análisis: Uruguay ....................................................................................................... 21 III.2 Consideraciones preliminares ........................................................................................................... 23 III.3 Los indicadores departamentales ....................................................................................................25 III.4 Síntesis del análisis de cohesión entre departamentos .............................................................30 -

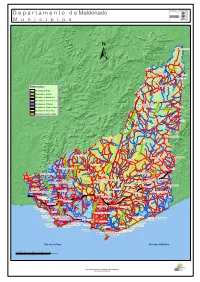

M U N I C I P I

DD ee pp aa rr tt aa mm ee nn tt oo dd ee MMaallddoonnaaddoo MM uu nn ii cc ii pp ii oo ss ± (! RINCON DE APARICIO S A C S S TO E LA SA ÑADA D E SO CA RA D A IER R S Í R D O N CAÑO DE AGUA Y A O R *# D A MINUANO E S L O Y *# S O A R SALAMANCA U Í R DE LAS CUENTAS (! D A C AN *# E R LOS TALAS SA A D A ! Ñ ( DE CABRERA A *# C PASO DE LOS TALAS C (! A Ñ A D DE LOS POTROS DEL ÁGUILA A *# G *# R ARRO A Y N O D D E E L L EÓ N SARANDI DE AIGUA (! GRANDE DE LA PEDRERA 13 *# *# Referencias: ¤£ A R R O Y O S Municipio de Aiguá A R A N D Í G Municipio de Garzón DE LAS PALOMAS R AIGUÁ A (! *# N D L E A AR RB RO YE Municipio de Maldonado Y O D EL ELOTAS O P DEL TENIENTE OY Municipio de Pan de Azúcar *# ARR A L AL RB L YE Municipio de Piriápolis I EL N D LL aa vv aa ll lleejjaa Municipio de Aiguá YO O RO SAUCE DE AIGUÁ R R *# A (! VALDIVIA DE LA HERRERÍA (! O Municipio de Punta del Este *# C A A U G I A L E L IA D IV R ALD O E RA DE V Y I O S R R A CORONILLA E Municipio de San Carlos *# D Á A R U DE LA LÍNEA R G I E *# I A S Municipio de Solís Grande DE LA BOLA L IA E *# A DIV RROY VAL ÓPEZ D O Y L O S RB A CO 109 E Z ¤£ D E A D R A E AÑ Z P C E ALFÉREZ S U(! ÍG A R D A O R R S ARR LO R O O DE E OLIVO Y Y R A D E O ARR O O CAÑAD E *# I C C D H S E A U L A S S L A E U D C E A CORONILLA D (! A A R Ñ R CATEDRAL A O C Y CA A PÉ O LA *# ÑA CH A DE L NIL DA R O R ADO A C ORO A PEL DE LA TAPERA C O CAÑ OY AD *# E R A D CO CA R R ÑADA DEL AB SIERR A A O RA NIL RA LA R DEL E IE C ARAP S AS C O DE L AÑ ROY AS (! PUNTAS DE JOSE IGNACIO AR LOS CERRILLOS PUNTAS -

Punta Del Este, Maldonado, Piriápolis, José Ignacio, La Barra, Aiguá, Garzón

Punta del Este, Maldonado, Piriápolis, José Ignacio, La Barra, Aiguá, Garzón... y más URUGUAY 2 3 Punta del Este Una de las ciudades balnearias más One of the most beautiful places of Um dos balneários mais bonitos do bellas del continente, ubicada donde se the continent, located where the Rio de continente, localizado onde se juntam unen las aguas del Río de la Plata y el la Plata and the Atlantic Ocean meet. as águas do Río de la Plata e o Oceano Océano Atlántico. Atlântico. Gorlero Avenue Avenida Gorlero Main shopping street, restaurants, Avenida Gorlero Principal avenida comercial, gastronó- banks, casino and slots, among others. Principal rua comercial, restaurantes, mica, bancos, casino y slots, entre otros. bancos, casino e slots, entre outros. Plaza (square) Artigas Plaza Artigas Gorlero between 25 and 23 street. Plaza Artigas Gorlero, entre las calles 25 y 23. Crafts Fair that brings together artisans Gorlero entre 25 e 23. Feria Artesanal que reúne artesanos y and artists. Feira de Artesanato, que reúne artesãos artistas plásticos. e artistas. Calle 20 - Fashion Road Calle 20 Fashion Road It is an outdoors shopping where inter- Calle 20 – Fashion Road Es un paseo de compras al aire libre don- national brands can be found. In a pri- É um shopping ao ar livre onde estão pre de se encuentran las grandes marcas vileged setting, glamorous seven blocks sentes as principais marcas internacio- internacionales. En un entorno privile- constitute a must see. nais. Em uma localização privilegiada, giado, siete glamorosas cuadras consti- sete glamourosas quadras que fazem tuyen un recorrido obligado.