L'hydraulique Dans Les Civilisations Anciennes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PROCEEDING BOOK Editor: Mehmet Yaman

rd 3 ICABC 2021 3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry PROCEEDING BOOK Editor: Mehmet Yaman 22-26 March 2021-Online-Turkey 1 22-26 March 2021-Online-Turkey 2 3 3rd ICABC 2021 Preface The organizing committee of the 3rd ICABC 2021 would like to welcome all participants to the "3rd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry ", held as online between 22-26 March 2021. The 3rd ICABC 2021 was started two years ago and covers all areas of Analytical and Bioanalytical Chemistry as well as applications of Chemical and Biochemical Analysis. The scientific congress program consists of 10 sessions that include 18 invited and 52 oral presentations as well as 5 virtuals to be presented in the respective sessions. In addition, researchers of Academia (48 universities from 10 countries) and Research Institutes will present up-to-date developments on analytical and bioanalytical chemistry as well as applications to a wide range of environmental, biological and food matrices. We strongly believe that the discussions and the exchange of ideas among the participants during the 5 days of the meeting will make 3rd ICABC a brilliant platform to initiate new research collaborations, particularly in favor of the young scientists participating in the conference. We wish you all to enjoy this conference and have a pleasant to joining, hoping to meet you again during the next ICABCs. With our best regards The Chair (on behalf of Organizing Committee) Prof. Dr. Mehmet YAMAN Firat University, Science Faculty, Department of Chemistry, Elazig-Turkey 4 ICABC 2021 COMMITTEES INVITED SPEAKERS Antony Calokerinos (Athen U/GR) Sezgin Bakirdere (Yildiz Tech. -

Bauhistorische Untersuchungen Am Almaqah-Heiligtum Von Sirwah Vom

BAUHISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN AM ALMAQAH-HEILIGTUM VON SIRWAH VOM KULTPLATZ ZUM HEILIGTUM Von der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) genehmigte Dissertation vorgelegt von Dipl.-Ing. Nicole Röring geboren am 18.01.1972 in Lippstadt Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Adolf Hoffmann Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Klaus Rheidt Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Ernst-Ludwig Schwandner Tag der mündlichen Prüfung: 06.10.2006 Band 1/Text In Erinnerung an meinen Vater Engelbert Röring Zusammenfassung Das Almaqah-Heiligtum von Sirwah befindet sich auf der südarabischen Halbinsel im Nordjemen etwa 80 km östlich der heutigen Hauptstadt Sanaa und ca. 40 km westlich von Marib, der einstigen Hauptstadt des Königreichs von Saba. Das Heiligtum, dessen Blütezeit auf das 7. Jh. v. Chr. zurückgeht, war dem sabäischen Reichsgott Almaqah geweiht. Das Heiligtum wird von einer bis zu 10 m hoch anstehenden und etwa 90 m langen, gekurvten Umfassungsmauer eingefasst. Im Nordwesten der Anlage sind zwei Propyla vorgelagert, die die Haupterschließungsachse bilden. Quer zum Inneren Propylon erstreckt sich entlang der Westseite eine einst überdachte Terrasse mit unterschiedlichen Einbauten. Kern der Gesamtanlage bildet ein Innenhof, der von der Umfassungsmauer mit einem umlaufenden Wehrgang gerahmt wird. Den Innenhof prägen unterschiedliche Einbauten rechteckiger Kubatur sowie insbesondere das große Inschriftenmonument, des frühen sabäischen Herrschers, Mukarrib Karib`il Watar, das eins der wichtigsten historischen Quellen Südwestarabiens darstellt. Die bauforscherische Untersuchung des Almaqah-Heiligtums von Sirwah konnte eine sukzessive Entwicklung eines Kultplatzes zu einem ‘internationalen’ Sakralkomplex nachweisen, die die komplexe Chronologie der Baulichkeiten des Heiligtums und eine damit einhergehende mindestens 1000jährige Nutzungszeit mit insgesamt fünfzehn Entwicklungsphasen belegt, die sich wiederum in fünf große Bauphasen gliedern lassen. -

The Hittites United

The Major Assyrian Campaigns of 9C BCE (B S Curnock.) The Hittites United By P J Crowe Introducing a new historical framework for the Hittites - the fruits of two centuries of Anatolian archaeology A work in progress 121212 Successive generations of Near Eastern archaeologists have often had to admit that they could not reconcile their findings with the prevailing view of Hittite history. This paper is a summary version of an interim report for discussion of a new study initiated by B S Curnock. It demonstrates that the histories of the Empire and Neo-Hittites can be merged into a single integrated history of the Hatti Lands dating from the ninth to the mid-sixth centuries BCE. Interlocking supporting evidence is drawn from widespread and diverse sources including the ancient records of Assyria, Babylonia, Mitanni, Urartu, Syria, Egypt and the Old Testament. If this revision is followed, an alternative historical framework becomes available to the archaeologist within which many present difficulties of interpretation may find a more credible solution. Quote: "Few archaeologists have had the courage, or the time, or the overall knowledge to question the bases of the chronology they were taught and are using. For many, the chronological scale is only of peripheral interest...The tombstones of those rash souls who have questioned the fundamentals lie scattered along the dusty by-ways of history, forgotten and unlamented." John Dayton, 'Minerals, Metals, Glazing, and Man' (1978). Contact: Email: [email protected] Web site: www.thetroydeception.com (This version for private circulation; feedback invited.) 20 1 The Hittites United 121212 that the Hatti capital probably fell to Croesus in the time of Suppiluliumas II long before Ramesses III (perhaps the king Nectanebos whose wars are described by Diodorus Siculus) became king of Egypt. -

Biblical Turkey

Biblical Turkey A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor ISBN: 9786054701483 (pb) by Mark Wilson PRICE: DESCRIPTION: $39.95 (pb) Biblical Turkey has become the authoritative and comprehensive guide to the ancient Jewish and Christian sites in Turkey. It includes all the references to cities, regions, provinces, and natural PUBLICATION DATE: features in the Jewish Bible/Old Testament, Apocrypha/Deuterocanonicals, New Testament, and 30 July 2014 (pb) Apostolic Fathers. Special features include Sidetrips, which point to nearby sites that are also of interest to visitors. The In-Sites help readers to read between the lines for special insights into the BINDING: biblical text. In the Ancient Voice section, writers from antiquity speak about the ancient world of Asia Paperback Minor. Colorful photographs and plans of selected sites illustrate the volume. The third edition incorporates fresh archaeological discoveries including the new excavation at Derbe. Also added is a SIZE: new section on Calneh (Tell Tayinat) and its sister site Alalakh (Tell Atchana). 5 x8 TABLE OF CONTENTS: PAGES: Author's Introduction General Introduction Abbreviations Maps Turkey's Seven Regions with Biblical 400 Sites Jewish Communities in Asia Minor Paul's Anatolian Journeys John's Seven Churches of Asia Peter's Communities Chapter 1: East Region (Dogu Anadolu Bolgesi) Natural Sites Mount Ararat ILLUSTRATIONS: (Agri Dag) Euphrates River Tigris River Ancient Voice: The Gilgamesh Epic Ancient Regions Ararat, col illus. Urartu Togarmah Ancient Cities Tushpa -

TREASURES of EASTERN TURKEY September 18 to October 03, 2021 Led by “STS” Tour Manager

TREASURES OF EASTERN TURKEY September 18 to October 03, 2021 Led by “STS” Tour Manager Can be combined with our Kurdistan Tour (Oct 03 to 10, 2021) Eastern Turkey is the true cradle of civilization, encompassing the earliest farmers, the great Hittite and Urartian empires of antiquity, the conquering Romans, early Christian churches, and medieval fortresses. Bordering Georgia, Armenia, Iran, Iraq, and Syria, this seldom-vis- ited region offers travelers simply incredible sights. See the earliest “temple” at Göbekli Tepe with its 12,000-year-old carvings. Visit Hittite sites with carved reliefs, and cuneiform inscriptions on the Urartian capital at Tushpa. Explore the Biblical connections of Urfa and Harran (where Abraham once lived), and Mount Ararat, claimed to be the final resting place of Noah’s Ark. Eastern Turkey is a fantastic repository of ancient Roman, biblical, Seljuk, Armenian and Crusader relics. See the magnificent carvings in the Armenian Church on Akdamar Island in Lake Van, and an entire ghostly ruined Armenian city at Ani. And you will not forget the stunningly situated sculptured heads of Nemrut Dag, or Ishak Pasha Palace, the Taj Mahal of Turkey. Ihab Zaki Managing Director, Spiekermann Travel Sat-Sun, Sep 18-19 6,000 feet. As you enter the city, the large Aziziye monument USA - Istanbul commemorating the Turkish-Russian War will catch your eye. The Depart your hometown for Istanbul arriving the following day. city has an immensely rich past and a unique architectural style. Upon arrival, meet and transfer to the hotel for check in and overnight. The city walls and fortress are reminiscent of the period of Byzan- tine rule. -

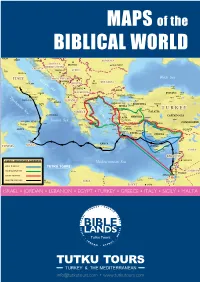

Biblical World

MAPS of the PAUL’SBIBLICAL MISSIONARY JOURNEYS WORLD MILAN VENICE ZAGREB ROMANIA BOSNA & BELGRADE BUCHAREST HERZEGOVINA CROATIA SAARAJEVO PISA SERBIA ANCONA ITALY Adriatic SeaMONTENEGRO PRISTINA Black Sea PODGORICA BULGARIA PESCARA KOSOVA SOFIA ROME SINOP SKOPJE Sinope EDIRNE Amastris Three Taverns FOGGIA MACEDONIA PONTUS SAMSUN Forum of Appius TIRANA Philippi ISTANBUL Amisos Neapolis TEKIRDAG AMASYA NAPLES Amphipolis Byzantium Hattusa Tyrrhenian Sea Thessalonica Amaseia ORDU Puteoli TARANTO Nicomedia SORRENTO Pella Apollonia Marmara Sea ALBANIA Nicaea Tavium BRINDISI Beroea Kyzikos SAPRI CANAKKALE BITHYNIA ANKARA Troy BURSA Troas MYSIA Dorylaion Gordion Larissa Aegean Sea Hadrianuthera Assos Pessinous T U R K E Y Adramytteum Cotiaeum GALATIA GREECE Mytilene Pergamon Aizanoi CATANZARO Thyatira CAPPADOCIA IZMIR ASIA PHRYGIA Prymnessus Delphi Chios Smyrna Philadelphia Mazaka Sardis PALERMO Ionian Sea Athens Antioch Pisidia MESSINA Nysa Hierapolis Rhegium Corinth Ephesus Apamea KONYA COMMOGENE Laodicea TRAPANI Olympia Mycenae Samos Tralles Iconium Aphrodisias Arsameia Epidaurus Sounion Colossae CATANIA Miletus Lystra Patmos CARIA SICILY Derbe ADANA GAZIANTEP Siracuse Sparta Halicarnassus ANTALYA Perge Tarsus Cnidus Cos LYCIA Attalia Side CILICIA Soli Korakesion Korykos Antioch Patara Mira Seleucia Rhodes Seleucia Malta Anemurion Pieria CRETE MALTA Knosos CYPRUS Salamis TUNISIA Fair Haven Paphos Kition Amathous SYRIA Kourion BEIRUT LEBANON PAUL’S MISSIONARY JOURNEYS DAMASCUS Prepared by Mediterranean Sea Sidon FIRST JOURNEY : Nazareth SECOND -

BIBLICAL TURKEY a GUIDE to the JEWISH and CHRISTIAN SITES of ASIA MINOR Mark Wilson Table of Contents Author's Introduction

BIBLICAL TURKEY A GUIDE TO THE JEWISH AND CHRISTIAN SITES OF ASIA MINOR Mark Wilson Table of Contents Author’s Introduction General Introduction Abbreviations Maps Turkey’s Seven Regions with Biblical Sites Jewish Communities in Asia Minor Paul’s Anatolian Journeys John’s Seven Churches of Asia Peter’s Communities Chapter 1: East Region (Doğu Anadolu Bölgesi) Natural Sites Mount Ararat (Ağrı Dağ) Euphrates River Tigris River Ancient Voice: The Gilgamesh Epic Ancient Regions Ararat, Urartu Togarmah Ancient Cities Tushpa Sidetrip: Urartian Fortresses and Ahtamar Church Chapter 2: Southeast Region (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) Natural Sites Mount Ararat (Cudi Dağ) Ancient Regions Aram-naharaim Eden Gozan Paddan–aram Ancient Cities Carchemish Modern Voice: Leonard Wooley Ancient Voice: Jeremiah and the Babylonian Chronicles Edessa/Ur? Ancient Voice: Eusebius and the Abgar Tradition In-Site: Abraham and Ur Haran (Harran) Sidetrip: Göbekli Tepe Nahor Tiphsah/Zeugma Ancient Voice: Apollonius of Tyana Sidetrip: Nemrut Dağı In-Site: Harmagedon (Armageddon) on the Euphrates Sidetrip: Tur Abdin Chapter 3: Mediterranean Region (Akdeniz Bölgesi) Ancient Regions Cilicia Lycia Muzur, Musru, Musri Pamphylia Pisidia Syria Ancient Cities Adana Alexandria ad Issum In-Site: The Churches in Syria and Cilicia Sidetrip: Plain of Issus Antioch on the Orontes In-Site: Peter and Antioch Ancient Voice: The Seleucus Inscription Sidetrip: Syria Attalia Daphne Mopsuestia Sidetrip: Hierapolis Castabala and Karatepe Myra Sidetrip: Andriace In-Site: Travel on the Mediterranean Sea Patara Ancient Voice: The Lycian League and America’s Founding Fathers Sidetrip: Xanthos and Letoon Perga In-Site: Paul’s Anatolian Journeys In-Site: Why Did John Mark Leave Paul and Barnabas? In-Site: The Route from Perga to Pisidian Antioch Phaselis Pisidian Antioch In-Site: New Testament Timeline in Asia Minor In-Site: Sergius Paulus Sidetrip: Apollonia Seleucia Pieria Sidetrip: The Monastery of Simeon Stylites the Younger Sidetrip: Cyprus In-Site: Mt. -

EUROPEAN UNION Project Name: “SUPPORT for PROMOTION

CCI: 2014TC16I5CB005 EUROPEAN UNION Project name: “SUPPORT FOR PROMOTION OF SUSTAINABLE TOURISM PROMOTION OF SUSTAINABLE Project No: CB005.1.22.063 TOURISM”Priorityaxis2 project) REPORT Presented at Focus Group Activity EDİRNE, 15.09.2017 Beneficiaries: The Association for Promoting and Tourism of Edirne, Edirne/Turkey Kladara Foundation, Burgas/ Bulgaria “The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020” Project Budget: 101.842,46 EUR Start and end dates of the Project: 21.03.2017- 20.06.2018 This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme, CCI No 2014TC16I5CB005. The contents of this publication are the sole responsibility of The Association for Promoting and Tourism of Edirne and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme. ABSTRACT Tourism is a tool for supporting and promoting reconstruction and economic development and improvement the quality of life for tourists and local communities. Bulgaria and Turkey have significant potential for the development of tourism in the network of cultural, historical and natural values. The purpose of the research is to determine current touristic products of Edirne&Burgas, which is a destination accepting many tourists by means of cultural, historical and natural heritage, the survey for the information needs of tourists visiting the Burgas&Edirne and to make suggestions for providing a sustainable touristic development through diverse touristic products. Accordingly; a survey was conducted for the tourists visiting the cities of Edirne &Burgas, participators consisting of representatives from public sector, private sector, non-governmental organizations were interviewed. -

MUSE, Volumes 39, 40, & 41, 2005-2007

MVSE VOLUMES THIRTY-NI NE, FORTY & FORTY-ONE 2005 - 2007 Annual of the Museum of Art and Archaeology University of Missouri MVSE VOLUMES THIRTY-NINE, FORTY & FORTY-ONE 2005 - 2007 Annual of the Museum of Art and Archaeology University of Missouri 1 Pickard Hall Columbia, MO 65211 Telephone: (573) 882-3591 Web site: http:/ /maa.missouri.edu Jane Biers editor Sarah Carter editorial assistant MU Printing Services graphic design © 2008 by the Curators of the University of Missouri ISSN 0077-2194 ISBN 0-910501-35-1 The Museum of Art and Archaeology is open from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Tuesday through Friday and from noon to 4 :00 p.m. Saturday and Sunday. Admission is free. The museum is closed on Mondays, from December 25 through January 1, and on University of Missouri holidays: Martin Luther King Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day and the Friday following. Guided tours are available, if scheduled two weeks in advance. The Museum Store is open from 10 :00 a.m. to 4:00 p.m. Tuesday through Friday and from noon to 4:00 p.m. Saturday and Sunday. Back numbers of Muse are available from the Museum of Art and Archaeology. All submitted manuscripts are reviewed. Front cover: Ed Paschke (American, 1939-2004) Kiss I Oil on linen Gilbreath-McLorn Museum Fund (97.17) Back cover: Anonymous (French, fifteenth century) January page from a Book of Hours (recto), ca. 1460 Ink, pigments, and gold on parchment Gilbreath-McLorn Museum Fund (2003.2) TABLE OF CONTENTS Directors' Report 2005 - 2007 Jane Biers, Alex W. -

Playbook T a B L E • O F • C O N T E N T S

A “PAX” Series game, Vol. II PLAYBOOK T A B L E • O F • C O N T E N T S Introduction ..................................................................... 2 Two Player Scenarios ...................................................... 10 Solitaire Introductory Scenario ....................................... 3 Scenario #6: Babylon and Assyria .......................... 10 Scenario #1: Sargon the Great ................................ 3 Scenario #7: Hittites and Mitanni ........................... 11 Multi-Player Scenarios Scenario #8: Egypt and the Hittites ........................ 12 Scenario #2: The Chariot Kingdoms ...................... 4 Player Notes .................................................................... 14 Scenario #3: The Growth of Empires ..................... 6 Extended Example of Play .............................................. 16 Scenario #4: Empires in Conflict ............................ 7 Sources ............................................................................ 23 Scenario #5: Return of the Assyrians ..................... 9 Historical Kings table ..................................................... 24 Minor Kingdoms and Independent Cities tables ............. 24 GMT Games, LLC • P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 • www.GMTGames.com 2 Genesis Playbook Introduction Length Of Play The Genesis playbook includes a Solitaire Introductory Learning Genesis presents the players with a great many decisions, and scenario, four multi-player scenarios playable by two (here the decision-making takes time. -

Key Facts and Figures on Turkey / Unesco Cooperation

Last update: February 2018 KEY FACTS AND FIGURES ON TURKEY / UNESCO COOPERATION 1. Membership in UNESCO: Turkey is a founding member of the Organization (since 4 November 1946) 2. Membership on the Executive Board: yes, for the period 2017-2021 3. Membership on Intergovernmental Committees, Commissions, etc.: Intergovernmental Council for the International Hydrological Programme (IHP) (term expires in 2021) Intergovernmental Council for the Information for All Programme (term expires in 2021) Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties to the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (term expires in 2021) Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Country of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (term expires in 2019) International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere (MAB) (term expires in 2019) Intergovernmental Council of the "Management of Social Transformations" Programme. Vice-President: Mr Akif Kireççi (term expires in 2019) Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport. Vice-Chairperson: Mr Ömer Şenel (term expires in 2019) Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Vice-President (term expires in 2018) Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 4. The Director-General’s visits to Turkey: none 5. The former Director-General’s visits to Turkey: 8 10-11 July 2016: on occasion of the 40th session of the World Heritage Committee (Istanbul) 23-25 May 2016: on the occasion of the World Humanitarian Summit (Istanbul). You also visited the refugee camp in Gaziantep and had bilateral meetings with H.E. -

Islam: in Light of History, Has Been Prepared As an Introduction to Islam

Islam: In Light Of History Dr. Rafat Amari A Religion Research Institute Publication 1 Copyright by Religion Research Institute. P.O. Box 7505, Prospect Heights, IL 60070, USA. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise, without the prior permission of the author except as provided by USA copyright law. ISBN 0-9765024-0-2 Printed in the United States of America. First Edition, November 2004 This book can be purchased directly through www. religionresearchinstitute .org , or by contacting RRI through e-mailing to: [email protected] 2 Contents Preface …………………………………………….. ……………… 7 Introduction…………………………………….. ………….... 10 Maps …………………………………………….. …………….... 18 PART I- The Unreliability of the Qur’an and the Writers of the Islamic Tradition Regarding History ..…….……….. …….22 1 - An Analysis of the Qur’an in the Light ofDocumented History ……………………………….. …………..…………………23 2 - Those Who Rewrote History for Muslims…….…… 62 PART II - True History of Mecca …….…………. ……………….95 1 - Did Hagar Flee to Mecca ?. ……………………………….. 97 2 - Studies by Classical Writers Show That Mecca Could not Have Been Built Before the 4th Century A.D.…. 104 3 - The History and Archaeology of Arabia Show that Mecca did not Exist Before the Advent of 3 Christianity……………………………………………… ………….148 4 - Absence of Mecca in Archaeological Records Found in the Other Ancient Cities and Kingdoms of Arabia.... 168 5 - The Absence of Mecca Through Studying the Records of the Nations who Occupied the Region…..173 6 - The Study of the Assyrian Inscriptions Also Excludes an Ancient Mecca. ………………………. …………………… 185 7 - Chaldean Records Also Exclude any Record of Mecca During the 7th and 6th Centuries B.C.