Regiorok Weinland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Benkener Gemeinde-Agenda 2021

Benkener Gemeinde-Agenda 2021 Liebe Benkenerinnen und Benkener Es freut uns, Ihnen heute die Benkener Gemeinde-Agenda 2021 abgeben zu dürfen. Sie umfasst -Veranstaltungskalender -wichtige Adressen -Anmeldetalon für den Häckseldienst -Bestellschein für Brennholz und Deck- und Kranzreisig -Abfallmerkblatt. Wir hoffen, dass sie für Sie eine praktische und nützliche Hilfe im ganzen Jahr sein wird. Behörde und Gemeindeverwaltung von Benken Benkener Gemeinde-Agenda 2021 Weihnachtsferien 19.12.2020 – 03.01.2021 Januar 1. Freitag Neujahr Woche 53 2. Samstag 3. Sonntag 4. Montag Woche 1 5. Dienstag Seniorenwanderung 6. Mittwoch 7. Donnerstag Volksmusik-Stubete, Rest. Baumgarten, ab 18:30 Uhr 8. Freitag Kehrichtabfuhr 9. Samstag 10. Sonntag 11. Montag Woche 2 12. Dienstag 13. Mittwoch 14. Donnerstag Mittagstreff, Rest. Baumgarten (Frauenverein) Mütter- und Väterberatung 15. Freitag Kehrichtabfuhr 16. Samstag 17. Sonntag 18. Montag Woche 3 19. Dienstag 20. Mittwoch 21. Donnerstag Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 22. Freitag Kehrichtabfuhr 23. Samstag 24. Sonntag Open Sunday (Schule) 25. Montag Woche 4 26. Dienstag 27. Mittwoch Wintertagung, Rest. Baumgarten, 19:00 Uhr (Weinbauverein) 28. Donnerstag Frauenkafi, Rest. Baumgarten (Frauenverein) Mütter- und Väterberatung 29. Freitag Kehrichtabfuhr 30. Samstag Elektroschrottsammlung, 9:00 – 12:00 Uhr, Sammelstelle A4 31. Sonntag 2 Benkener Gemeinde-Agenda 2021 Sportferien 27.02.2021 - 14.03.2021 Februar 1. Montag Woche 5 2. Dienstag Seniorenwanderung 3. Mittwoch 4. Donnerstag Volksmusik-Stubete, Rest. Baumgarten, ab 18:30 Uhr 5. Freitag Kehrichtabfuhr GV, Rest. Baumgarten (MSV) 6. Samstag Skiweekend (FTV) 7. Sonntag Skiweekend (FTV) 8. Montag Woche 6 9. Dienstag 10. Mittwoch GV, Rest. Baumgarten (Trachtengruppe Cholfirst) 11. Donnerstag Mittagstreff, Rest. Baumgarten (Frauenverein) Mütter- und Väterberatung 12. -

Unsere Gemeinde!

30. Jahrgang • Nummer 22 • 6. November 2009 8245 Feuerthalen GZA Serie Feuerthalen – unsere Gemeinde! Sind Sie mit Ihrer Wohngemeinde zufrieden oder stört Sie etwas? Haben Sie Vorschläge oder Wünsche, wie das Gemeindebild aufgewertet werden könnte? Möchten Sie schon lange ein schönes Erlebnis, das unsere Gemeinde betrifft, weitererzählen? Brennen Sie darauf, jemandem Danke zu sagen für eine gute Tat? Der Feuerthaler Anzeiger bietet Ihnen ab heute, während den nächsten Ausgaben, diese Möglichkeit. ga. Alle, die schon länger am Der Feuerthaler Anzeiger schlussendlich von der Serie liche oder beleidigende Stel- gleichen Ort wohnen, beginnen startet heute eine Serie, in profitieren könnte und ein lungnahmen zu mildern, leicht Dinge zu akzeptieren, über wel- welcher auch einmal Dampf paar Anregungen mit wenigen abzuändern oder in «harten che sie sich vorher stündlich abgelassen werden kann, wo Mitteln umgesetzt werden Fällen» gar nicht erscheinen zu oder täglich aufgeregt haben. es aber auch genug Platz gibt könnten. lassen. Mit der Zeit schickt man sich in für Lob und Wertschätzung. Die Redaktion sammelt Ihre Bitte mailen Sie uns Ihren Situationen, macht ab und zu Die Plattform ist sicher nicht Beiträge und wird sie – je nach Artikel an die Adresse info@ noch die Faust im Sack und ak- dazu gedacht, jemandem end- Grösse und Anzahl – in den feuerthaleranzeiger.ch oder zeptiert, was nicht zu ändern ist. lich einmal eins auswischen zu nächsten Ausgaben erscheinen werfen Sie Ihren Bericht in Einige Zeit danach wird man können. Vielmehr sollten lassen. Um den Ton und den den Briefkasten bei der Dru- «blind», denn man sieht die eventuelle Kritiken als Anre- Respekt zu wahren, nimmt ckerei Landolt AG mit der Missstände nicht mehr, man hat gung dienen. -

Lessons for Public Transport and Density in Peri-Urban Australia Title

Watching the Swiss: Lessons for public transport and density in peri-urban Australia Title: Watching the Swiss: Lessons for public transport and density in peri-urban Australia Running head: Lessons for peri-urban public transport Key words: urban density; public transport; peri-urban; Australia; Switzerland Word Count: Approximately 5000 words. Author: Tim Petersen PhD Candidate, University of Melbourne. Funded by the Australasian Centre for Governance and Management of Urban Transport. Faculty of Architecture, Building and Planning The University of Melbourne Victoria 3010 [email protected] 0428 220 082 Abstract According to conventional wisdom, small towns and settlements on the fringes of Australian cities are impossible to serve by public transport. Low population densities mean that public transport cannot attract enough passengers to be viable, let alone have any significant impact on levels of car use. The case of semi-rural Switzerland challenges this consensus. Villages around Zurich- Winterthur have population densities comparable to semi-rural Australia, but journey- to-work figures show their public transport mode share exceeding those of most Australian capital cities. While there are obvious differences in urban form, the greatest contrast may be in public transport planning methods and supply policies. This paper compares the settlements in Zurich's Weinland region with those on Victoria's Bellarine Peninsula, focussing in particular on population density and journey-to-work mode shares. In analysing the similarities and differences, it also introduces the Weinland’s transport planning methods (explored in greater detail in Petersen 2009) which appear to be critical to its success. It therefore challenges Australian transport policy makers to reconsider the traditional approach to public transport planning in the commuter belts of Australian cities. -

Kurze, Aber Prägnante Ansprache Des Gemeindepräsidenten Nach Feuerthaler Tradition Wurde Zum Bundes-Zmorge Eingeladen

28. Jahrgang • Nummer 16 • 10. August 2007 Bundes-Zmorge vom 1. August Kurze, aber prägnante Ansprache des Gemeindepräsidenten Nach Feuerthaler Tradition wurde zum Bundes-Zmorge eingeladen. Dieses Feuerthalen AZA 8245 Jahr lag die Organisation in den geschickten Händen des Damenturnvereins. Werner Künzle: Aufruf an alle. ga. Wer nicht in den Ferien war menschen abhanden gekom- Unterstrichen wur - und den Feiertag nicht auf dem men? Wo bleiben Empathie, den die Worte des Rütli verbringen konnte, such - Nachbarschaftshilfe, Rücksicht - Gemeindepräsiden- te Kontakt und Verbundenheit nahme? Ist es anständig, den ten durch die frische Tat eines zu den Feuerthalern auf dem Rauch der Zigarette dem Diebes, der in der Nacht zum Schulhausareal Stumpenboden. Nächstsitzenden in das Gesicht 1. August dem Damenturnver- Die Plätze waren gut besetzt, zu blasen? Ist es cool, mor - ein die Feuerthaler Fahne ge- die Springer liefen zwischen gens um 4.00 Uhr auf dem stohlen hat. Unglaublich und Küche und Buffet hin und her, Coop-Parkplatz mit dem Auto unvorstellbar ist diese Entwen- um die leeren Platten wieder Schleuderkurse nachzuahmen? dung, denn an der Flagge hän- aufzufüllen, und der heisse Kaf- Ist es trendy, sich von Abfäl - gen Emotionen und Erinnerun- fee wurde plötzlich zur Mangel- len zu befreien, die ein ande - gen. Wir bitten den Dieb, sich ware, was sich sofort in einer rer nachher zusammennehmen zu entschuldigen und das Die- längeren Kolonne bemerkbar muss? besgut wieder zurückzubrin- machte. Etwas Heisses im Was früher in der kleinsten gen. Wir bitten die Bevölke- Bauch tat jedem gut, denn der Zelle des Staates, in der Familie, rung um ihre Mithilfe, denn Wind blies zügig und die Son - gelernt und praktiziert wurde, wenn heute in Nachbars Gar- ne wanderte langsamer als er- müssen heute Staat und Schule ten auf einmal eine Feuerthaler wünscht in die Höhe. -

Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003

Research Collection Working Paper Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Author(s): Löchl, Michael Publication Date: 2005 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000066687 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl Travel Survey Metadata Series 16 Travel Survey Metadata Series 16 Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl IVT ETH Zürich Zürich Phone: +41 44 633 62 58 Fax: +41 44 633 10 57 [email protected] Abstract Within the project, a six week travel survey has been conducted among 230 persons from 99 households in Frauenfeld and the surrounding areas in Canton Thurgau from August until December 2003. The design built on the questionnaire used in the German project Mobidrive, but developed the set of questions further. All trip destinations of the survey have been geocoded. Moreover, route alternatives for private motorised transport and public transport have been calculated. Moreover, the collected data has been compared with the National Travel Survey 2000 (Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2000), whereas differences in terms of sociodemographic characteristics of the respondents and particularly their travel behaviour couldn't be observed except for an higher proportion of GA and Halbtax ownership. For example, the average trip frequency per person and day is almost the same. In order to check for possible fatigue effects of the amount of reported trips, several GLM (Generalised Linear Model) and poisson regression models have been estimated besides descriptive analysis. -

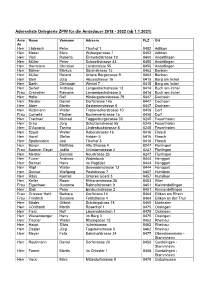

Adressliste Delegierte ZPW Für Die Amtsdauer 2006 – 2010

Adressliste Delegierte ZPW für die Amtsdauer 2018 - 2022 (ab 1.1.2021) Anre Name Vorname Adresse PLZ Ort de Herr Läderach Peter Thurhof 1 8452 Adlikon Herr Moser Marc Wybergstrasse 1 8452 Adlikon Herr Violi Roberto Eichwaldstrasse 19 8450 Andelfingen Herr Müller Peter Schwellistrasse 43 8450 Andelfingen Herr Herrmann Christian Landstrasse 55 8450 Andelfingen Herr Bührer Markus Sürchstrasse 13 8463 Benken Herr Müller Roland Untere Bergstrasse 9 8463 Benken Herr Bieri Jürg Abussstrasse 16 8415 Berg am Irchel Herr Barth Christoph Winkel 7 8415 Berg am Irchel Herr Seifert Andreas Langenbachstrasse 13 8414 Buch am Irchel Frau Orsingher Ramona Langenbachstrasse 5 8414 Buch am Irchel Herr Hofer Rolf Hindergartenstrasse 79 8447 Dachsen Herr Meister Daniel Dorfstrasse 14a 8447 Dachsen Herr Alder Martin Kastanienstrasse 8 8447 Dachsen Herr Rüttimann Walter Trottenackerstrasse 10 8458 Dorf Frau Cornelia Fischer Buchemerstrasse 1a 8458 Dorf Herr Trachsel Michael Toggenburgstrasse 30 8245 Feuerthalen Herr Grau Jürg Schützenstrasse 55 8245 Feuerthalen Herr D’Ascanio Tonino Lindenbuckstrasse 8 8245 Feuerthalen Herr Staub Walter Rebenstrasse 16 8416 Flaach Herr Horat Stefan Halden 5 8416 Flaach Herr Spaltenstein Joel Thurhof 3 8416 Flaach Herr Bürgin Matthias Alte Strasse 4 8247 Flurlingen Frau Bodmer-Geyer Joëlle Gründenstrasse 2 8247 Flurlingen Herr Meister Dominic Neustrasse 26 8247 Flurlingen Herr Furrer Andreas Widenbuck 8444 Henggart Herr Bichsel Hans Im Hagbüel 8444 Henggart Herr Wipf Walter Seewadelstrasse 13 8444 Henggart Herr Dunker Wolfgang -

Frühlingsgefühle Im Zentrum Kohlfirst Am 4

40. Jahrgang • Nummer 10 • 17. Mai 2019 8 2 4 5 G F e Z u e A r t h a l e n Frühlingsfest Frühlingsgefühle im Zentrum Kohlfirst Am 4. Mai hat im Zentrum Kohlfirst das Frühlingsfest stattgefunden. Geschäftsleiterin Ursula Leu und ihr Team organisierten für die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen einen schönen Nachmittag mit Aktivitäten, Musik und Verpflegung. Lucas Zollinger Wettertechnisch hat das vorletz - te Wochenende eher an den Herbst erinnert, als an den Früh - ling. Trotz den für im Mai ziem - lich tiefen Temperaturen, dem Wind und den gelegentlichen Niederschlägen, hat aber das Zentrum Kohlfirst am Samstag das Frühlingsfest durchgeführt. Unter dem Motto «Frühling ist dann, wenn die Seele wieder bunt denkt» haben Geschäfts - führerin Ursula Leu und ihr Team die Bewohnerinnen und Bewohner und deren zahlreich erschienenen Angehörigen von 14 bis 17 Uhr bewirtet. Attraktives Rahmenprogramm Für Spass und Unterhaltung war selbstverständlich gesorgt: Mitarbeitende und Freiwillige Egal ob Alt oder Jung: Bei der Schoko-Köpfli-Schleuder konnten alle ihre Präzision unter Beweis stellen. haben zahlreiche Marktstände mit Aktivitäten und Verpfle - lung. Für die Enkelinnen und fünf Minuten gekürzt werden. gelfrau Brigitte sorgten manch - gung betrieben. So gab es neben Enkel der Bewohner gab es eine In dicke Decken gepackt genos - mal abwechslungsweise, manch - dem klassischen Kuchenstand Spielecke mit Lego-Bauklötzen sen die Passagiere die Rund - mal gemeinsam mit schönen auch einen Saftstand mit frisch und Ballonen. Der Velo-Rik - fahrt aber nichtsdestotrotz. Für und unaufdringlichen Klängen zubereiteten Smoothies, eine scha-Service konnte leider nur musikalische Abwechslung in aus ihren Örgeli für eine ange - Tombola, ein Gewinnspiel mit betrieben werden, als es noch der vollgefüllten Cafeteria sorg - nehme Stimmung zwischen den einer Schätzfrage, eine Schoko- nicht geregnet hat. -

Bundesamt Für Strassen ASTRA Anwohnerinformation

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Flurlingen und Publikationsorgan der Dorfvereine. Erscheint zwei Mal pro Monat und wird kostenlos in alle Haushaltungen verteilt. Nummer 18 Freitag, 18. September 2020 Politische Gemeinde Bundesamt für Strassen ASTRA Feuerwehr Ausseramt Anwohnerinformation Hauptübung 2020 Baustart Sicherheitsstollen Samstag, 26. September 2020 Tunnel Cholfirst Erleben Sie Ihre Feuerwehr in Aktion! Zur Erhöhung der Sicherheit im Cholfirsttunnel er- Anlässlich der diesjährigen Hauptübung werden wir stellt das Bundesamt für Strassen von 2020 bis 2024 demonstrieren, wie die Feuerwehr Ausseramt den viel- einen neuen Sicherheitsstollen. Die Bauarbeiten be- fältigen Herausforderungen in verschiedenen und rea- ginnen im September 2020 und dauern voraussichtlich litätsnah dargestellten Situationen begegnet. bis 2024. Vor dem Start des Tunnelvortriebs wird beim Die Hauptübung findet wie folgt statt: Schützenhaus Flurlingen ein Installationsplatz erstellt, Datum: Samstag, 26. September 2020 der als Umschlagplatz für Material, die Baustellenbü- Ort: in Flurlingen ros und als Standort für das Besucherzentrum dient. Treffpunkt: 14 Uhr Feuerwehrdepot Flurlingen oder Als erster baulicher Eingriff wird in diesem Bereich 13.30 Uhr Feuerwehrdepot Feuerthalen eine Baugrube erstellt, die als Zugang zum bergmän- nisch erstellten Hauptteil des Sicherheitsstollens Der Transport wird durch die Feuerwehr Ausseramt dient. Anfang 2021 beginnt der eigentliche Vortrieb des sichergestellt. Stollens. Die Arbeiten dauern rund drei Jahre. An- Wir laden die Bevölkerung der Verbandsgemeinden schliessend erfolgen der Innenausbau und die Installa- Flurlingen und Feuerthalen herzlich zu diesem Anlass tionen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA). ein. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich Die Kosten des Stollens liegen bei rund 30 Mio. Fran- zeigen wie Ihre Feuerwehr schwierige Situationen ken. meistert, um Ihre Sicherheit auch im Ernstfall gewähr- leisten zu können. -

Stammheim 2009 23

Springkonkurrenz Stammheim 2009 23. / 24. Mai 2009 Samstag: Kombinierte Prüfung Dressur - Springen 1912-2009 OKV Junioren A+S Cup Dragonerspringen Sonntag: Freie Springprüfungen Schauprogramm RI und RII - Springen Gedeckte Festwirtschaft mit reichhaltigem Angebot für Gross und Klein. «S’hätt für alli öppis». SPRINGKONKURRENZ 2009 STAMMHEIM Gestaltung Verband Ostschweizerischer Konzepte Kavallerie- und Drucksachen Reitvereine Beschriftungen Programm Freitag, 22. Mai 2009 ab 17.00 Uhr Vereinsspringen Vereinsspringen in 3 Stufen kleine Festwirtschaft Samstag, 23. Mai 2009 7.30 Uhr Komb. Prüfung, Dressur Preis vom Schloss Girsberg Familie Henry Bodmer, Zollikerberg Plaketten: Mirror-Polish AG, Basadingen Flots: Velosport Fridolin Keller, Unterstammheim 10.30 Uhr Komb. Prüfung, Springen A Zm 12.00 Uhr OKV Junioren A & S Cup Preis der Leihkasse Stammheim Springen A Zm Plaketten: Bahnhofgarage Walther, Unterstammheim Flots: Beat Wirth, Sanitär-Heizungen, Oberstammheim anschl. OKV Junioren A & S Cup Stilprüfung 15.00 Uhr Dragonerspringen, A Zm Preis der Stammertaler Winzer M. & H. Glesti, Oberstammheim, M & K. Keller, Waltalingen Stammheimer-Winzer Genossenschaft, Oberstammheim Plaketten: Metzgerei zur Krone, Unterstammheim Flots: RUBA Objekteinrichtungen, Oberneunforn anschl. Dragonerspringen, Preis der Dragoner Zweiphasen A Zm Senioren des RV Stammheimertal Plaketten: Vereinigung Alte Garde anschl. Gesangseinlage vom Flots: Senioren des RV Stammheimertal Dragonerchörli Sonntag, 24. Mai 2009 08.00 Uhr Freie Prüfung, A Zm Preis vom Gasthof zum -

Wylandlauf Andelfingen 2015 (3) C 14.8 Km Männer

Datum: 28.08.15 Wylandlauf Andelfingen 2015 Zeit: 15:49:01 Seite: 1 (3) C 14.8 km Männer M40 Rang Name und Vorname Jg Ortschaft Team Zeit zurück Grng ZüriLaufCup 1. Brod Carsten 1972 Konstanz TV Konstanz 49.00,1 ------ 5. 5'237 ( 5) 2. Wolf Etienne 1971 Gundetswil www.stopandgo.ch 51.24,0 2.23,9 12. 5'879 ( 6) 3. Bachmann Ivo 1975 Eschenbach SG SC Diemberg smrun 52.42,7 3.42,6 15. 4'656 ( 5) 4. Appolonio Andrea 1971 Baden 53.11,3 4.11,2 16. 1'841 ( 2) 5. Peter Peter 1966 Männedorf LC Meilen 53.26,3 4.26,2 17. 6'528 ( 7) 6. Oconnell Philip 1975 Horgen 54.46,1 5.46,0 25. 882 ( 1) 7. Völlm Christian 1975 Andelfingen OLG Schaffhausen 55.11,6 6.11,5 27. 873 ( 1) 8. Koller Stefan 1975 Sonnental LC Uzwil 55.18,5 6.18,4 28. 2'630 ( 3) 9. Oberli Thomas 1970 Rümlang Trigether 57.01,3 8.01,2 36. 4'314 ( 5) 10. Ehrat Patrick 1975 Merishausen DeFi Merishausen 57.14,2 8.14,1 37. 1'709 ( 2) 11. Dambach René 1969 Schöfflisdorf TV Oerlikon 57.22,0 8.21,9 38. 1'693 ( 2) 12. Diem Roland 1967 Winterthur LSV Winterthur 57.25,2 8.25,1 39. 2'538 ( 3) 13. Meier Sacha 1972 Flurlingen 58.12,8 9.12,7 43. 5'710 ( 7) 14. Marthaler Daniel 1967 Herdern Lauftreff Herdern 58.34,9 9.34,8 45. 804 ( 1) 15. -

Martin Zuber 8200 Schaffhausen Lokales Feuerthaler Anzeiger Nr

24. Jahrgang • Nummer 5 • 7. März 2003 Amtliches Publikationsorgan für Feuerthalen und Langwiesen • Herausgeber: Politische Gemeinde Feuerthalen Homöopathie für den Hausgebrauch Auf Samuel Hahnemanns Spuren Feuerthalen AZA Um auf sanftem Weg akuten Beschwerden zu Leibe 8245 zu rücken, fanden sich sechs Kursteilnehmerinnen während drei Mittwochabenden im Januar beim Homöopathen Heinz Bosshard an der Kirchstrasse 50 in Feuerthalen ein. cr. In einem Inserat des Gemein- gen-Darm-Beschwerden und de-Anzeigers im November so weiter) selbstständig das zu- 2002 (damals hiess der Feuer- treffende Mittel aus der ho- thaler Anzeiger so) lud der Ho- möopathischen Hausapotheke möopath Heinz Bosshard zu ei- richtig anwenden zu können. nem Informationsabend über Am ersten Kursabend erhielt Heinz Bosshard spielt den Patienten und die Kursteilnehmerinnen suchen Homöopathie zu sich ein. So jede Teilnehmerin ihre Kurs- nach dem richtigen Mittel. Fotos: cr. fand sich eine kleine Gruppe unterlagen in einem Ordner, von interessierten Frauen am welcher in drei Rubriken unter- den Patienten als Ganzes anzu- Schliesslich fingen wir an, 19. November in der Praxis des teilt war (Einführung in die Ho- sehen. Das heisst, es ist weniger anhand von Fallbeispielen das Homöopathen an der Kirch- möopathie, Arzneimittel und wichtig, welche Krankheit der richtige Arzneimittel zu bestim- strasse ein, um in Erfahrung zu Indikationen). Nachdem wir Patient hat, umso wichtiger da- men. Und zum Schluss wurde bringen, was genau Homöopa- die Einführung in die Homö- für, wie sich die betreffende es schon schwieriger, als Heinz thie ist, wie und wann sie ange- opathie nochmals kurz und zü- Krankheit beim Patienten äus- Bosshard den Patienten mimte wendet wird und was sie be- gig durchgegangen waren, da sert. -

Mitteilungsblatt Der Gemeinde Buch Am Irchel

Nr. 195, Januar 2015, 33. Jahrgang Mitteilungsblatt der Gemeinde Buch am Irchel Inhalt Seite 2 Toleranz Seite 3 Gemeinde Seite 9 Primarschule Seite 11 Sekundarschule Seite 14 Kirche Seite 21 Kulturkommission Seite 22 Bibliothek Seite 26 Alterswohnheim Seite 27 Fledermausschutz Seite 28 Pro Senectute Seite 29 Elternverein Seite 30 Feuerwehr Seite 31 Natur- & Vogelschutz Seite 32 Männerriege Seite 33 Militärschützenverein Seite 34 FC Neftenbach Seite 38 Rätsel Seite 39 Agenda Toleranz Vor einigen Tagen «zäppte» ich abends Ich treffe zum vereinbarten Termin beim durch die vielen Fernsehprogramme Finanzinstitut ein. Am Empfang leider nie- und blieb mitten in einer Talkshow mand, weil der Indianer grad irgendwo mit «hängen». 6 Personen diskutierten Gleichgesinnten eine Friedenspfeife raucht. miteinander. Das ist ja noch nichts un- Ich setze mich und warte. Die Tür öffnet sich gewöhnliches, aber 5 dieser Personen und der Gepiercte kommt auf mich zu. Den waren doch etwas «speziell». Kopf leicht geneigt, die Piercings werden Ich beschreibe sie Ihnen, fange beim langsam schwer. Er bittet mich, ich hoffe ich «harmlosesten» an. Ein ca. 70jähriger, deutscher Mann habe ihn richtig verstanden, das Genuschel durch seine mit Federschmuck auf dem Kopf, ein Ledergewand mit löchrigen Lippen ist nicht ganz einfach zu verstehen, ihm Büffelmotiven und langen Lederfransen – sie ahnen es zu folgen. An einem Tisch darf ich Platz nehmen und warte bereits – ein Indianer! Wie er denn dazu gekommen sei, wieder. Die farbenfrohe Dame kommt auf mich zu und sich als Indianer zu verkleiden, fragte ihn der Modera- fragt, ob ich einen Kaffee möchte. Ich bin so mit dem tor. «Eine innere Berufung zu Winnetou und Co., schon lesen des linken Arms beschäftigt, dass ich erst nach immer habe er es gespürt und nun im Rentenalter könne 3maligem Nachfragen reagiere und dankend ablehne.