Faltblatt Zur Gemeinde Münchenwiler 2007

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AWA: Ansprechperson Für Bewilligungswesen Grundstücksentwässerung OED: Personne De Contact Pour Évacuation Des Eaux Des Biens-Fonds

AWA: Ansprechperson für Bewilligungswesen Grundstücksentwässerung OED: Personne de contact pour évacuation des eaux des biens-fonds Schelten s (BE) C e G och r Seehof R n é o r h Corcelles m a a Rebévelier r p l (BE) n e B i d n Moutier v e Perrefitte a s Niederbipp Petit-Val l Rumisberg Eschert Farnern Martin Roth Champoz Andreas Rathgeb A Oberbipp Schwarz- Wynau Saules t ti häusern (BE) L s o w Saicourt v e r i e l s Wiedlisbach W kl) s a Bannwil n Rogg x e ll w (E Valbirse Court isw e -T. il b il M. N g ( Re Sorvilier Wangen a. d. A. an B 031 635 79 46 c Wallisw il w E 031 633 39 49 o r n b. W. Berken Aa ) Tramelan vi lie Tavannes r n Wangenried e Graben s n R u M a e enthal h t ng o a o n t L n e lz t- m m e o Tramelan i t h Inkwil e s k C o H c te n te t n rs o eu u e Soncebz-Smbvl. t b r H e h O Sonceboz- a ( e g L B T . - s M C y h Lotzwil . é Sombeval r E b é c il o m Sauge ) u w Courtelary P L Niederönz s L b s r e n u B t o n e Bleienbach é ( g e g n B n o C b u z E a r n n t e e e o e ) u s l Villeret z H au e r h h r Melchnau m Pieterlen i n c te Thörigen t t s g e t S o B ü Arch e R a Meinisberg Z Reisisw il G r n i i e e Aeschi n le Biel/Bienne b (SO) o t t a - Orvin n c Madiswil I Safnern Wiler b. -

Codeliste Schuljahr 2012/13

Regionales Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubil- denden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA) 2009 Anhang II zum RSA 2009 Codeliste zur Bestimmung der Zahlungsbereitschaft im RSA 2009 Listen der beitragsberechtigten Schulen der Kantone Aargau, Basel- Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Solothurn, Wallis und Zürich __________________________________________________ Listen gültig vom 1.8.2012 bis 31.7.2013 Verzeichnis Einschränkungen / Code-Liste Schulangebote der Kantone Aargau Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Freiburg Jura Luzern Solothurn Wallis Zürich Legende X Kantonsbeitrag wird für den ganzen Kanton übernommen. --- Kantonsbeitrag wird nicht übernommen. NW 1 Gilt für alle Abkommenskantone des RSA 2009 Beitragsleistung nur mit schriftlicher Bewilligung (Kostengutsprache) des zu- ständigen Amtes des zahlungspflichtigen Wohnsitzkantons BE ... Übernahme des Kantonsbeitrags mit Einschränkungen (siehe nachfolgende Code-Liste) Stand: 1.8.2012 Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz NW EDK Regionales Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrich- tung von Beiträgen (RSA 2009) Anhang II zum RSA 2009 Codeliste zur Bestimmung der Zahlungsbereitschaft im RSA 2009 s/Deklaration der Wohnsitzkantone in den Listen der beitragsberechtigten Schulen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Solothurn Wallis und Zürich zum RSA 2009, Stand: 1.8.2012 vgl. Art. 6 Abs. 3 RSA 2009 Code Erläuterungen des zahlungspflichtigen Wohnsitzkantons -

Bernstarke Finanzen Statt 5 Geldverschwendung

www.svp -bernw.cwhw, S.VsvPp K-baen rtno.nc hB ,e SrVn,P N Kovanetmonb eBre /r nD , ez'FeCmSVbBeS r,, Nrr . 4-201 7 #ber n s t ark A Z B 3 0 0 0 B e r n 2 #bernstarke Finanzen statt 5 Geldverschwendung die Staatsaufgaben ausgebaut niveler vers le bas et de bureau - und dafür gesorgt haben, dass cratiser. Supprimer les notes à sich Bern immer stärker von l’école, plumer les automobilis - den anderen Kantonen via Fi - tes, augmenter les impôts n’ont nanzausgleich alimentieren las - été évités de justesse que grâce sen muss. à l’UDC. Le succès à la dernière Sie haben noch immer nicht élection complémentaire au gelernt, dass eine einmalige Conseil-exécutif donne un sig - Zahlung nicht etwas ist, womit nal clair. Les mesures d’allège - man auch in den Folgejahren ment adoptées au Grand Con - Imagine rechnen kann. Wirtschaften seil marquent le premier grand Stell‘ Dir vor, es sind Wahlen und diese Kreise wohl privat auch succès de la nouvelle majorité keiner wählt. 70% wählen tatsäch - so? Die Cüpli-Vertreter dieser bourgeoise au gouvernement. lich nicht. Weil ohnehin alles wie Parteien wissen offensichtlich gewünscht funktioniert? Oder weil nicht mehr, wie es ist, wenn man Das Entlastungspaket gab zu sie anderes zu tun haben? Wie sich mit einem kleinen Lohn reden – gut so, denn nur wenn auch immer, die Demokratie funk - nicht viel leisten kann, deshalb man darüber spricht, kann man tioniert trotzdem. können sie nicht mehr mit Geld auch aufdecken, wo überall aus Stell‘ Dir vor, es sind Wahlen und umgehen. -

Verordnung Über Die Stimmkreise (SKV) Vom 04.09.2013 (Stand 01.01.2016)

1 141.111 Verordnung über die Stimmkreise (SKV) vom 04.09.2013 (Stand 01.01.2016) Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestützt auf Artikel 38 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politi- schen Rechte (PRG)1), auf Antrag der Staatskanzlei, beschliesst: Art. 1 Grundsatz 1 Jede Einwohner- und jede gemischte Gemeinde bildet, wenn in dieser Verord- nung nicht etwas anderes bestimmt ist, einen Stimmkreis. Art. 2 Stimmkreise mit mehreren Gemeinden 1 Die nachgenannten Einwohnergemeinden bilden unter Vorbehalt von Artikel 4 je einen Stimmkreis: a die Gemeinden Kirchdorf, Jaberg und Noflen (Verwaltungskreis Bern-Mit- telland) mit Sitz in Kirchdorf, b die Gemeinden Wald (BE) und Niedermuhlern (Verwaltungskreis Bern-Mit- telland) mit Sitz in Wald, c die Gemeinden Wiggiswil und Deisswil bei Münchenbuchsee (Verwal- tungskreis Bern-Mittelland) mit Sitz in Wiggiswil, d die Gemeinden Mötschwil und Rüti bei Lyssach (Verwaltungskreis Em- mental) mit Sitz in Mötschwil, e die Gemeinden Höchstetten und Hellsau (Verwaltungskreis Emmental) mit Sitz in Höchstetten, f * … g die Gemeinden Büren an der Aare und Meienried (Verwaltungskreis See- land) mit Sitz in Büren, h die Gemeinden Münchenwiler und Clavaleyres (Verwaltungskreis Bern- Mittelland) mit Sitz in Münchenwiler. 1) BSG 141.1 * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses 13-70 2 141.111 Art. 3 Stimmkreis Eriz 1 Von der Gemeinde Horrenbach-Buchen gehört das Gemeindegebiet östlich des Zulggrabens, Inner-Horrenbach, zum Stimmkreis Eriz. Art. 4 Regionale Volksabstimmungen 1 Für die regionalen Volksabstimmungen nach Artikel 138 Absatz 4 und Artikel 149 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 (GG)1) bildet jede Einwohner- und jede gemischte Gemeinde einen eigenen Stimmkreis. -

Jahrbuch 2019 (Ausgabejahr 2020)

Statistisches Jahrbuch der Stadt Bern Stadt Bern Präsidialdirektion Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik (Austa) Berichtsjahr 2019 Statistik Stadt Bern Bern 2020 Gesamtverantwortung Thomas Holzer Redaktion Denisse Barreto Portela, Walter Eichhorn, Thomas Holzer, Michael Matter, Sarah Rothen, Christa Schär, Andreas Soom und Urban Tinguely Layout Andreas Soom Fotos Pascal Gugler für die Insel Gruppe AG: Inhaltsverzeichnis Kapitel 14 – Eingangsbereich Inselspital Walter Hofmann: Umschlag – Baldachin, Westside, Rathaus, Markt Bärenplatz, Schweizerische Nationalbank Caspar Martig: Vorwort – Stadtpräsident Alec von Graffenried Andreas Soom: Titelseite – Bern Panorama Inhaltsverzeichnisse einzelner Kapitel – Vermessungspunkt, Bevölkerung in der Spitalgasse, Rauchender Schornstein, RAV Bern West, Geld auf Treppe, Marktpreisschilder, Gewerbepark Felsenau, Maisfeld Oberbottigen, Kraftwerk Felsenau, Bau- stelle auf dem Inselspital-Areal, Zytglogge-Touristen, Bahn- gleise Bahnhof Bern, Schweizerische Nationalbank, Hände- druck, Universität Bern, Zentrum Paul Klee, Bundeshaus, Schalter Steuerverwaltung, Gerechtigkeitsbrunnen, Graffiti Europa platz, Bern vom Gurten, Veloanhänger Abdruck für nicht kommerzielle Zwecke unter Angabe der Quelle erlaubt Statistik Stadt Bern ist der Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz beigetreten und hat sich damit verpflichtet, nach den dort umschriebenen Grund prinzipien zu arbeiten. Vorwort Hohe Lebensqualität in der Stadt Bern Vorwort Statistisches Jahrbuch Ausgabejahr 2020 Statistik Stadt Bern versorgt -

Region Clavaleyres Ferenbalm Golaten

.... GZA / PP 3177 Laupen Nr. 19 – 7. Mai 2015 Laupen Anzeiger Amtliches Publikationsorgan für Clavaleyres, wird zusätzlich unentgeltlich verteilt in Ferenbalm, Golaten, Gurbrü, Kriechenwil, Laupen, Bösingen, Cordast, Guschelmuth, Kleinbösingen, Liebistorf, Mühleberg, Münchenwiler, Neuenegg, Wileroltigen Wallenbuch, Wünnewil-Flamatt Reglemente / Statuten Gegen Beschlüsse der Gemeindeversamm- Die Unterlagen zu den Traktanden 2 (Or- lung kann innert 30 Tagen seit der Ver- Wegen Auffahrt wird der ganisationsreglement) sowie 3 (Statuten) sammlung beim Regierungsstatthalter Annahme schluss für amtliche Kanton Bern liegen 30 Tage vor der Gemeindeversamm- Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os- Publikationen sowie Inserate für den lung auf der Gemeindeverwaltung Clava- termundigen, schriftlich und begründet Be- Laupen Anzeiger vom Freitag, Mitwirkungsverfahren leyres öffentlich auf. schwerde geführt werden. 15. Mai auf Freitag, 8. Mai 2015, Kantonsstrassen Botschaft Zu dieser Versammlung sind alle in Ge- 16.00 Uhr verschoben! Der Mitwirkungsbericht zum nachstehen- Vor der Versammlung wird eine Botschaft meindeangelegenheiten stimmberechtig- den Bauvorhaben wird gemäss Art. 58 des in jede Haushaltung verteilt. ten Personen freundlich eingeladen. kantonalen Baugesetzes der Öffentlichkeit Rechtsmittel Ferenbalm, 27. 4. 2015 zur Kenntnis vorgelegt. Die Unterlagen Gegen die Beschlüsse der Gemeindever- Der Gemeinderat können während der Auflagefrist von je- sammlung kann gemäss Art. 92 ff Gemein- dermann eingesehen werden. degesetz innerhalb einer -

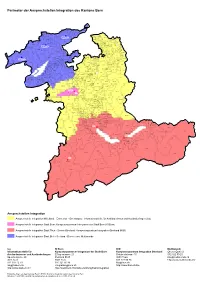

Perimeter Ansprechstelle Integration

Perimeter der Ansprechstellen Integration des Kantons Bern Schelten Roches (BE) Seehof on h a Corcelles Rebévelier r G C p l r r (BE) a e é n m B d in Monible v e Perrefitte a s C Souboz Moutier h l Wolfis- â te Rumisberg berg la Sornetan ! t Eschert Farnern Niederbipp Champoz Multimondo P Wynau Saules o Oberbipp n Schwarz- L t Attiswil Saicourt e (BE) o häusern n v e e t Wiedlisbach r e kl) s Court Roggwil (BE) Ex s W Bannwil ( e Aarwangen .-T. allis M Malleray Sorvilier Wangen a. d. A. wil Reconvilier b. N Walliswil . Tramelan Bévilard Berken Tavannes b. W. n isa ! Wangenried e Graben ! s M u Langenthal a o h Thunstetten n Multimondo n lz t- R e o Tramelan o im kh m Inkwil e c H te o s n r Péry t e b ( e O Corgémont B e E s . Sonceboz- h Lotzwil M La Heutte ) c L u . Sombeval e Niederönz b l b Sauge n n i g e sw n g Bleienbach s a o u u rz B Melchnau e n Courtelary Cortébert ( H e Pieterlen B en l E s e ) Leuzigen u h Cormoret a Thörigen c h s en t Z tt ü Arch l R Meinisberg ie e i Reisiswil Steinhof B w le s Madiswil Villeret Orvin b (SO) i Saint-Imier a rm Safnern c h n e Rüti b. B. e H t Wiler b. U. t u Evilard Biel/Bienne e a Ochlenberg Sonvilier ! n Willa- t s M l s l e e h e Seeberg Gondiswil Orpund i d dingen La Ferrière e c H n Büren a. -

Language Variation in Bernese Swiss German

Language Variation in Bernese Swiss | downloaded: 7.10.2021 German https://doi.org/10.48350/155822 09 June 2017 ICLaVE Malaga source: Christa Schneider Overview > A short introduction — The PhD project — Research area: The Berner Mittelland — Object of research: Bernese Swiss German > Results — Staub’s law — English loanword in Bernese Swiss German 2 A short introduction > PhD Project: — What: – Document language variation and change in the dialects of the Berner Mittelland — How: – Comparison of new data with the original data of the SDS (atlas of German-speaking Switzerland) — Why: – Show language change and language contact phenomena – Reasons for the identified changes – Isoglosses? 3 A short introduction — Locations – 20 locations documented already in the SDS — Informants – 4 informants per location (18-30, 30-60, 60+ and a farmer) — Data collection – Questionnaire, spontaneous speech, translation (Northwind and Sun) — Variables – 120 variables, covering phonology, morphology, syntax and lexicon, SDS and new — Analysis: – Transcription with ELAN, later maps with QGIS 4 Research area - The Berner Mittelland 5 Object of research: Bernese Swiss German > Regional stratification: — Northern Bernese German Northen BSG Southern BSG Jahr (year) Johr Jahr — Southern Bernese German Southern BSG Northern BSG Fenster (window) Fäischter Fänschter 6 Results > Staub‘s law — Variable with historical background in the SDS — Comparison possible > English borrowings in Bernese Swiss German — New variable without historical background — Speculation -

The Gender of the Numeral Two in Bernese Swiss German

THE GENDER OF THE NUMERAL TWO IN BERNESE SWISS GERMAN Bernese Swiss German Zwei (two) in the Alemannic dialects of Switzerland Locaon “Fraubrunnen” Verwaltungskreis Bern-Mittelland Arrondissement administratif de Berne-Mittelland Trichotomy Dichotomy One form Fraubrunnen rf to ns e l) eg xk Swiss German Dialects are Alemannic dialects. Bernese Swiss German J (E Iffwil Zuzwil (BE) Jegenstorf Deisswil M b. M. il a w t is t g s ig t M W e t ü Urtenen t n e c n h e Diemerswil n b M Bäriswil u o Data from 1940es c os h s s e e ed Meikirch e o rf Kirchlindach Zollikofen G o SDS x l a te n Wohlen b. B. Bolligen n rte ga Ittigen m . re . B Wileroltigen B b is the general term for the Swiss German dialects spoken in the Canton Gurbrü Vechigen n e ig Walkringen d Frauenkappelen n Landiswil u Stettlen rm te Bern s Ferenbalm Mühleberg O • Arni (BE) Trichotomy in most Research area Muri b. B. Worb Biglen Ferenbalm Oberthal Allmendingen Kehrsatz Kriechenwil Schlosswil Laupen Neuenegg Köniz tten hste höc ross F‘brunnen1 x Rubigen G Z ä M z i iw rc h i e l Bowil l Belp Konolfingen Wald (BE) Münsingen N ie d e Oberhünigen rh Tägertschi ü of Bern. n ig Oberbalm e München- n wiler Häutligen Freimettigen (BE) Clavaleyres Niedermuhlern Toffen (BE) G e lt Gerzensee Linden e r f Wichtrach areas, but also in g Kaufdorf e n H Oberdiessbach e Rüeggisberg Rümligen dorf rb n hle li rne Mü ge Schwarzenburg nthu J O n e a ch p ir b K p e l r ig n g fe Kirchdorf (BE) e ko Mühlethurnen n zi en F‘brunnen2 x Kiesen Br Lohnstorf Noflen dichotomy Riggisberg Rüschegg Guggisberg R ü e g g i s b e Legende - Légende r g F‘brunnen3 x ( E x k l ) Verwaltungskreis - Arr. -

Einsatzgebiete Der Regionalen Rettungsdienste Kanton Bern

Einsatzgebiete der regionalen Rettungsdienste Kanton Bern Schelten Roches (BE) Seehof Belprahon Corcelles Rebévelier (BE) Monible Grandval Perrefitte Moutier Wolfisberg Sornetan Souboz Crémines Rumisberg Châtelat Farnern Eschert Niederbipp Champoz Oberbipp Schwarzhäusern Saules (BE) Pontenet Attiswil Wynau Saicourt Wiedlisbach Bannwil Loveresse Walliswil Roggwil Bévilard Court Aarwangen Reconvilier Wangen bei Niederbipp (BE) an der Aare Tramelan Malleray Sorvilier Walliswil Berken bei Wangen Tavannes Langenthal Wangenried Graben Thunstetten Mont-Tramelan Heimenhausen Corgémont Inkwil Sonceboz- Péry Herzogen- Obersteckholz Sombeval buchsee Romont Lotzwil La Heutte Sauge (BE) Niederönz Busswil bei Melchnau Lengnau Bleienbach Courtelary Cormoret (BE) Thörigen Melchnau Rütschelen Pieterlen Leuzigen Bettenhausen Saint-Imier Meinisberg Arch Cortébert Madiswil Reisiswil Zielebach Hermiswil Orvin Safnern Villeret Büren Rüti bei Büren Wiler Evilard Biel an der Aare bei Utzenstorf Willadingen Hellsau Ochlenberg Sonvilier Orpund Gondiswil La Ferrière Höchstetten Seeberg Meienried Auswil Scheuren Oberwil Koppigen Rohrbach Brügg bei Büren Bätterkinden Ursenbach Nods Nidau Schwadernau Utzenstorf Alchenstorf Plateau de Diesse Dotzigen Ipsach Port Aegerten Niederösch Rohrbachgraben 992‘617 Einwohner Renan (BE) Twann- Studen (BE) Büetigen Tüscherz Bellmund Oberösch Rumendingen Wynigen Oeschenbach Huttwil Sutz- Diessbach Walterswil Jens Worben bei Büren Aefligen (BE) Ligerz Lattrigen Ersigen Fraubrunnen Merzligen Wengi Mörigen Rüdtligen- Hermrigen Lyss -

Bern-Mittelland / Bfs-Nr

68 69 Erläuterungen E Bauzonen B BERN-MITTELLAND / BFS-NR. 219 Regionaler Charakter R Bauzonen in Hektaren (2012) B1 Kanton: Bern Zentrale oder dezentrale Struktur: Bauzonen total: 7828 Gemeinden: (97); Allmendingen, Arni (BE), Bäriswil, Belp, Belpberg, Bern, Biglen, Bleiken bei Oberdiessbach, Bolligen, Bowil, Bremgarten bei Bern, Brenzikofen, Büren zum Hof, Die Region verfügt über acht Orte mit Zentrumswirkung (Bern, Köniz, Ostermundigen, Worb, Clavaleyres, Deisswil bei Münchenbuchsee, Diemerswil, Etzelkofen, Ferenbalm, Fraubrunnen, Frauenkappelen, Freimettingen, Gelterfi ngen, Gerzensee, Golaten, Grafen- Münsingen, Belp, Ittingen und Münchenbuchsee), wobei Bern gleichzeitig das Regional- 4.6 ried, Grosshöchstetten, Guggisberg, Gurbrü, Häutligen, Herbligen, Iffwil, Ittigen, Jaberg, Jegenstorf, Kaufdorf, Kehrsatz, Kiesen, Kirchdorf (BE), Kirchenthurnen, Kirch lidach, zentrum ist. 20 492 Wohnzonen Köniz, Konolfi ngen, Kriechenwil, Landiswil, Laupen, Limpach, Linden, Lohnstorf, Mattstetten, Meikirch, Mirchel, Moosseedorf, Mühleberg, Mühledorf (BE), Mühlethurnen, Ca. 59% der Bevölkerung leben innerhalb von Gemeinden mit Zentrumswirkung. Mülchi, Münchenbuchsee, Münchenwiler, Münchringen, Münsigen, Muri bei Bern, Neuenegg, Niederhünigen, Niedermuhlern, Nofl en, Oberbalb, Oberdiessbach, Ober- Verkehrserschliessung mit ÖV gemäss ARE: Arbeitszonen hünigen, Oberthal, Oppligen, Ostermundigen, Riggisberg, Rüeggisberg, Rümligen, Rüschegg, Schalunen, Scheunen, Schlosswil, Schwarzenburg, Stettlen, Tägertschi, 1284 Misch- und Zentrumszonen Ca. 49% der -

Laupen Clavaleyres Ferenbalm Golaten Gurbrü Kriechenwil Kanton

.... Heute mit GZA / PP – 3177 Laupen Gemeindeseiten Nr. 45 – 9. November 2017 Ferenbalm • Golaten Gurbrü • Wileroltigen + Rätsel Laupen Anzeiger Amtliches Publikationsorgan für Clavaleyres, Ferenbalm, Golaten, Gurbrü, Kriechenwil, Laupen, Mühleberg, Münchenwiler, Neuenegg, Wiler oltigen Wird zusätzlich unentgeltlich verteilt in Bösingen, Cordast, Guschelmuth, Kleinbösingen, Liebistorf, Wallenbuch, Wünnewil-Flamatt 3. Strassensanierung 2018 Wasserversorgung Gurbrü-Feren- Wir machen Sie Winter - Fit! Kanton Bern Beratung und Genehmigung Projekt so- balm WGF Gemeindeverband wie Projektkredit Einladung zur ordentlichen Delegier- Wintercheck 4. Verschiedenes tenversammlung 2017 für alle Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Botschaft Dienstag, 12. Dezember 2017, im alten Schiene; Richtplan Kanton Bern Vor der Versammlung wird eine Botschaft Schulhaus Ferenbalm, um 20.00 Uhr Marken! Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur in jede Haushaltung verteilt. Traktanden: Jetzt Termin Schiene (Objektblatt 4.1) sowie der Richt- Rechtsmittel 1. Protokoll der letzten ordentlichen Dele- vereinbaren! plan Kanton Bern (Massnahme B_04) sollen Gegen die Beschlüsse der Gemeindever- giertenversammlung vom 13. Juni 2017 gleichzeitig angepasst werden. Deshalb sammlung kann gemäss Art. 92 ff Gemein- 2. Protokoll der letzten ausserordentlichen De- werden die Anhörung zum Sachplan nach degesetz innerhalb einer Frist von 30 Tagen legiertenversammlung vom 9. August 2017 wwNeueneggstrassew.mader-interieur.ch 10, Laupen Art. 19 RPV und die öffentliche Mitwirkung beim