Scarica La Versione In

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

C44 Official Journal

Official Journal C 44 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 10 February 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 44/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV) (1) . 1 2020/C 44/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV) (2) . 2 2020/C 44/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business) (3) . 3 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 44/04 Euro exchange rates — 7 February 2020 . 4 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 44/05 Prior notification of a concentration (Case M.9713 — EQT/Recover) Candidate case for simplified procedure (4) . 5 EN (4) Text with EEA relevance. OTHER ACTS European Commission 2020/C 44/06 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. 7 2020/C 44/07 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. 15 2020/C 44/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. -

Abruzzo Itinerari Del Gusto

ABRUZZO ITINERARI DEL GUSTO “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali” Attività cofinanziata dal PSR Abruzzo 2007-2013–Asse 4 Leader, PSL dei GAL Abruzzesi. Fondo FEASR, Misura 421; Azione 1; Operazione/Progetto: “Abruzzo nel Mondo ABRUZZO ITINERARI DEL GUSTO Touring Club Italiano Sommario Presidente: Franco Iseppi Direttore generale: Lamberto Mancini Touring Editore Direttore contenuti turistico-cartografici: Fiorenza Frigoni Responsabile editoriale: Cristiana Baietta Editor: Deborah Terrin Redazione: Paola Bressani Cartografia: Antonella Buono Redazione cartografica: Paola Zetti Segreteria: Laura Guerini Coordinamento tecnico: Francesco Galati Provincia de L’Aquila Gran Sasso e Alta Valle dell’Aterno p. 6 Hanno collaborato: Altopiano delle Rocche e Bassa Valle dell’Aterno p. 12 Fabrizio Coppola, per la realizzazione editoriale Baronia di Carapelle, Altopiano di Navelli, Valle di Capestrano p. 18 Pagliardini associati, per il progetto grafico e l’impaginazione Marsica, Valle Roveto e Carseolano p. 24 InfoCartoGrafica, Piacenza, per l’esecuzione cartografica Emmegi Group, Milano, per la prestampa Provincia de L’Aquila Alto Sangro e Altipiani Maggiori p. 30 Grande cura e massima attenzione sono state poste, nel redigere questa guida, Valle del Sagittario p. 36 per garantire l’attendibilità e l’accuratezza delle informazioni. Non possiamo tuttavia Valle Peligna e Valle Subequana p. 42 assumerci la responsabilità di cambiamenti d’orario, numeri telefonici, indirizzi, Valle del Giovenco e Vallelonga p. 48 condizioni di accessibilità o altro sopraggiunti, né per i danni o gli inconvenienti da chiunque subiti in conseguenza di informazioni contenute nella guida. Provincia di Teramo Monti della Laga e Val Vibrata p. 54 Quest’opera è stata realizzata dalla Direzione Editoriale di Touring Editore Atri e Val Fino p. -

COGNOME NOME DATANASCITA LUOGONASCITA INDIRIZZO COMUNERESID Aceto Giovannino 05-Mar-66 Spoltore Via Carso,7 Rosciano Agresta

COGNOME NOME DATANASCITA LUOGONASCITA INDIRIZZO COMUNERESID Aceto Giovannino 05-mar-66 Spoltore via Carso,7 Rosciano Agresta Nicola 28-ott-46 Moscufo via Carducci,15 Moscufo Agresta Cristoforo 25-lug-49 Moscufo via Kennedy,105 Pescara Agresta Davide 17-ago-49 Moscufo via Puccini,27 Moscufo Alfiero Emanuele 14-mar-48 Campomarino via Abruzzo,21 Montesilvano Amicarelli Alfonso 01-gen-50 Sulmona via Tommasi,17 Pescara Angrilli Bruno 29-mar-54 Pescara via Senna 15/2 Montesilvano Anzoletti Pasquale 16-apr-49 Moscufo viale della Libertà,11 Moscufo Ascenzo Francesco 18-dic-59 S.Valentino via Trovigliano,18 S.Valentino Ascenzo Simone 01-gen-89 Popoli via Rigopiano 35 Pescara Assetta Raimondo 02-set-66 Chieti via Costa delle Plaie 12 Alanno Assetta Antonio 24-feb-38 Alanno via Costa delle Plaie 12 Alanno Babore Antonio 15-mar-62 Cepagatti via Piave,58 Cepagatti Baccanale Francesco 20-lug-50 Farindola C.da Valloscuro Penne Balbo Andrea 15-mag-85 Pescara via Castellano,4 Montesilvano Baldassarre Antonio 06-lug-53 Rosciano via Venezia 7 Pescara Bardilli Leonardo 21-gen-46 Picciano C.da Pagliari 10 Picciano Basciano Roberto 10-feb-78 Chieti via Tiburtina,17 Manoppello Scalo Basile Luciano 13-lug-82 Pescara via Petrarca 18 Moscufo Bassetta Emiliano 11-set-76 Pescara via Marco Polo 10 Montesilvano Battistelli Ermanno 19-feb-52 Pescara C.da Costa Pagliola,2 Cugnoli Bellante Domenico 06-gen-41 Città S.A. via Fagnano,20 Città S.Angelo Bellante Tommaso 13-ott-69 Città S.A. via Fagnano,20 Città S.Angelo Berardi Giulio 10-apr-52 Pescara via Pascoli,167 Cappelle sul Tavo Berardinelli Mario 28-giu-46 Pianella via Piano Villa s.Giovanni,13 Rosciano Berardinucci Roberto 07-nov-47 S.Giovanni T. -

Depliant-ABBAZIA-2017Ok.Pdf

L’INTERNO THE INTERIOR L’AntiquARIUM THE ANTIQUARIUM “Voglio condurti a un’abbazia abbandonata, più solita- “I want to lead you to a deserted abbey, more lonely Oltre a configurarsi come un vero e proprio museo, Besides being a real museum, with its exceptional ria del nostro eremo, bella come una cattedrale, piena than our hermitage, as beautiful as a cathedral, full of con il suo eccezionale corredo scultoreo, la chiesa display of sculptures, the monumental church with di memorie antichissime, dov’è un gran candelabro di ancient memories, where there is a big marble candle- monumentale a tre navate, la cripta silenziosa e mi- its three naves, the silent and mysterious crypt , the marmo bianco, un fiore d’arte meraviglioso, creato da holder, a wonderful artistic flower created by an art- steriosa e il giardino disseminato di reperti lapidei, garden littered with stone artifacts, the Abbey of un artefice nome… Dritta su quel candelabro, in silen- ist... standing on that candleholder, in silence, you will l’Abbazia di San Clemente vanta anche un piccolo San Clemente also has a small Antiquarium, which zio, tu illuminerai col tuo volto le meditazioni della mia enlighten with your face the meditations of my soul” Antiquarium, inaugurato nel 2013, nello stesso am- was opened in 2013. anima” (G. d’Annunzio, Trionfo della Morte). (G. d’Annunzio, Trionfo della Morte). It is still there in biente dove un tempo erano stati sistemati alla me- The Antiquarium is located in the same spaces É ancora lì al suo posto, sulla sinistra della navata cen- -

Abruzzo: Europe’S 2 Greenest Region

en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, with two thirds of its territory found at over 750 metres in altitude.This is due to the unique way that the Apennine develops in its central section, where it continues to proceed along the peninsula’s -

Gran Sasso D'italia National Park Itinerary

Gran Sasso D'Italia National Park Itinerary We start from Rome for this unparalleled itinerary, we head towards the Apennines, a mountain range in Central Italy where we will visit the Gran Sasso National Park, located between the Monti della Laga and precisely the Gran Sasso. The 44 Municipalities and Villages with their architectures embedded in nature are a marvel not to be missed. We can do this tour with a rental car and then rest in the hotel and B&B, but a camper is also welcome to appreciate these pristine places more, being able to stop where we want and savor the scent, colors and melodies of the nights, which close to in the woods or on the shore of a lake, a stream or a spring, will leave this experience a beautiful memory, the memory of the Gran Sasso National Park. 1) day We start from Rome and go straight to the Gran Sasso National Park, taking the paid motorway (A24) also called the Strada dei Parchi. we will have to travel about 120km to stop in L'Aquila and the cost of the motorway toll will be more or less € 13. L'Aquila, a beautiful town at the foot of Monte del Gran Sasso, which unfortunately has been hit by an earthquake and has hardly left, and then we stop to visit this town and we will eat in one of the many restaurants offering specialties from the Abruzzo region. our table, Amaretti, Cod with Celery, Bruschetta Sausage of Liver, bruschetta with Cream of Broad Beans, Garlic Butter, Capitone Grilled, Thistle in Bodo, Cavatielli with Ricotta, Cherry Tart, Grape Jam, Croutons with Scamorza, Apsaragi Omelette, Cinnamon Carrot Salad, Macaroni with Guitar, Crocks with Crock, Escalope with Mushrooms and Truffles, Scrippelle 'mbuse, Baked Potatoes and Sausages, Socercetti Verdi, Tagliatelle with Snail Sauce, Christmas Tarallucci and much more other, but memorize these dishes well and if you can during your tour taste them all. -

Ammessi Provincia PESCARA

COGNOME NOME DATANASCITA LUOGONASCITA PROVNASCITAINDIRIZZO COMUNERESID Aceto Giovannino 05/03/1966 Spoltore PEvia Carso,7 Rosciano Agresta Nicola 28/10/1946 Moscufo PEvia Carducci,15 Moscufo Agresta Cristoforo 25/07/1949 Moscufo PEvia Kennedy,105 Pescara Agresta Davide 17/08/1949 Moscufo PEvia Puccini,27 Moscufo Alfiero Emanuele 14/03/1948 Campomarino CBvia Abruzzo,21 Montesilvano Ambrosini Abele 08/02/1970 Pescara PEvia Piemonte 21 Cepagatti Amicarelli Alfonso 01/01/1950 Sulmona AQvia Tommasi,17 Pescara Angrilli Bruno 29/03/1954 Pescara PEvia Senna 15/2 Montesilvano Ansidei Bruno 07/04/1947 Bellante TEvia Cadorna 48 Montesilvano Anzoletti Pasquale 16/04/1949 Moscufo PEviale della Libertà,11 Moscufo Ascenzo Francesco 18/12/1959 S.Valentino PEvia Trovigliano,18 S.Valentino Ascenzo Simone 01/01/1989 Popoli PEvia Rigopiano 35 Pescara Assetta Antonio 24/02/1938 Alanno PEvia Costa delle Plaie 12 Alanno Assetta Felice 05/11/1967 Alanno PEvia Costa delle Plaie 12 Alanno Assetta Raimondo 02/09/1966 Chieti CHvia Costa delle Plaie 12 Alannpo Babore Antonio 15/03/1962 Cepagatti PEvia Piave,58 Cepagatti Baccanale Francesco 20/07/1950 Farindola PEC.da Valloscuro Penne Balbo Andrea 15/05/1985 Pescara PEvia Castellano,4 Montesilvano Balducci Giuliano 15/06/1944 Montemarciano ANvia Paolucci 73 Pescara Bardilli Leonardo 21/01/1946 Picciano PEC.da Pagliari 10 Picciano Basciano Roberto 10/02/1978 Chieti CHvia Tiburtina,17 Manoppello Scalo Basile Luciano 13/07/1982 Pescara PEvia Petrarca 18 Moscufo Bassetta Emiliano 11/09/1976 Pescara PEvia Marco Polo 10 Montesilvano Battistelli Ermanno 19/02/1952 Pescara PEC.da Costa Pagliola,2 Cugnoli Bellante Domenico 06/01/1941 Città S.A. -

STORIA in COMUNE Brochure 4Ante

Con la partecipazione di Associazione Culturale “Civita dell’Abbadia” Brittoli Penne PRO-LOCO 2 , alla scoperta dell’entroterra CASANOVA pescarese Carpineto della Nora Pietranico Castiglione a Casauria Rosciano In collaborazione con Catignano San Valentino in A.C. ARCHIVIO DI STATO DI PESCARA Civitaquana Scafa Civitella Casanova Serramonacesca Corvara Tocco Da Casauria Con il patrocinio di Direzione tecnica Cugnoli Torre Dè Passeri Strada Prati, 4 - Pescara Farindola Turrivalignani INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI per TOUR ed ESCURSIONI Info: www.civitadellabbadia.it Montebello di B. Vicoli www.terrautentica.it [email protected] [email protected] Assistenza telefonica: 340.3293577 335.1355146 Nocciano Villa Celiera Chi siamo Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Cugnoli, I pannelli contenenti le mappe del territorio Frutto di una millenaria tradizione casearia è il L’Associazione Culturale Civita dell’Abbadia si Farindola, Montebello di Bertona, Nocciano, Penne, evidenziano i punti di maggior interesse turistico ed i pecorino di Farindola, già famoso in epoca romana, costituisce nell’Ottobre del 2009 quando un gruppo Pietranico, Rosciano, San Valentino in Abruzzo percorsi panoramici che rimarranno impressi nella prodotto con una tecnica antica e particolare con di persone locali appassionate e dinamiche, decide di Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, memoria dei visitatori. l’utilizzo del caglio di maiale. unirsi per concretizzare l’amore per il proprio Torre de Passeri, Turrivalignani, Vicoli e Villa A questi si è aggiunta la pubblicazione di una guida Il formaggio è l’ingrediente principe di diverse territorio, la sua natura incontaminata, la sua storia e Celiera turistica, lo sviluppo di un’applicazione per cellulari, pietanze locali ed è alla base di un famoso piatto che le sue eccellenze enogastronomiche. -

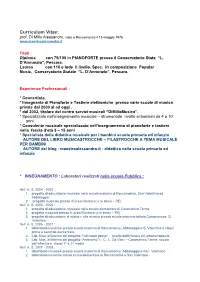

Curriculum Vitae: Prof

Curriculum Vitae: prof. Di Millo Alessandro, nato a Roccamorice il 15 maggio 1976 www.maestroalessandro.it Titoli : Diploma con 75/100 in PIANOFORTE presso il Conservatorio Stata “L. D’Annunzio”, Pescara. Laurea con 110 e lode II livello. Spec. In composizione Popular Music, Conservatorio Statale “L. D’Annunzio”, Pescara. Esperienze Professionali : * Concertista. * Insegnante di Pianoforte e Tastiere elettroniche presso varie scuole di musica private dal 2000 al ad oggi . * dal 2002, titolare del centro servizi musicali “DiMilloMusica”. * Specializzato nell’insegnamento musicale – strumentale rivolto ai bambini da 4 a 10 anni. * Consulente musicale specializzato nell’insegnamento di pianoforte e tastiere nella fascia d’età 3 – 15 anni * Specialista della didattica musicale per i bambini scuola primaria ed infanzia AUTORE DEL LIBRO MUSICASTROCCHE – FILASTROCCHE A TEMA MUSICALE PER BAMBINI AUTORE del blog : maestroalessandro.it - didattica nella scuola primaria ed infanzia * INSEGNAMENTO : Laboratori realizzati nella scuola Pubblica : Nell’ A. S. 2004 - 2005_: 1. progetto di educazione musicale nella scuola materna di Roccamorice, San Valentino ed Abbateggio. 2. progetto musicale presso il Liceo Ravasco (v.le bovio – PE) Nell’ A. S. 2005 - 2006 : 1. progetto di educazione musicale nella scuola elementare di Caramanico Terme 2. progetto musicale presso il Liceo Ravasco (v.le bovio – PE) 3. progetto di educazione al suono e alla musica presso scuola materna Istituto Comprensivo S. Valentino - Nell’ A. S. 2006 - 2007 : 1. laboratorio musicale presso scuola materna di Roccamorice, Abbateggio e S. Valentino e classi prima e seconda elementare. 2. Lab. Mus. all’interno del progetto “Col corpo posso” - scuola dell’infanzia di Lettomanoppello - 3. Lab. Mus. all’interno del progetto “Animiamo” I . -

PESCARA, IL VOTO ALLA PROVINCIA Centrodestra Con 8 Liste, Centrosinistra Con 4 in Corsa L’Ex Biancazzurro Martorella, Torna in Pista Anche Di Girolamo COLLEGIO N

DOMENICA CB IL CENTRO 20 10 maggio 2009 ELEZIONI PESCARA, IL VOTO ALLA PROVINCIA Centrodestra con 8 liste, centrosinistra con 4 In corsa l’ex biancazzurro Martorella, torna in pista anche Di Girolamo COLLEGIO N. 1 COLLEGIO N. 2 COLLEGIO N. 3 COLLEGIO N. 4 ALANNO: Brittoli, Catignano, Corvara, Cugnoli, Noccia- CEPAGATTI: Rosciano CITTA’ SANT’ANGELO: Elice CIVITELLA CASANOVA: Carpineto, Civitaquana, Farin- no, Pietranico dola, Montebello di Bertona, Vicoli, Villa Celiera Candidato Candidato Candidato Candidato CUZZI Gaetano (Patto riformista) DI GIANDOMENICO Gaetano (Patto riformista) SIMONE Nicola (Patto riformista) DI GIANDOMENICO Tonino (Patto riformista) DAMIANI Victor (Mpa) TRABUCCO Davide (Mpa) PETRINI Giulio (Mpa) SCARFAGNA Romano (Mpa) DIODORO Giuliano (Lega Nord) FERRARA Berardino (Lega nord) STASIO Donatello (Lega nord) ANDREOLI Simona (Lega nord) ERISIO Tocco (Partito democratico) PASSERI Gianfranco (Partito democratico) DEL DUCHETTO Rocco (Partito democratico) CHIAVAROLI Francesco (Partito democratico) DE VICO Antonio (Udc) SPERANZA Domenicantonio (Udc) BAIOCCHI Vincenzo (Udc) SANTUCCI Gabriele (Udc) CUZZI Fiorello (Italia dei Valori) BORGIA Camillo (Italia dei valori) DI STEFANO Giuseppe (Italia dei valori) TRONO Leone (Italia dei valori) ANGELINI Sandro (Forza nuova) BUSCARINI Federica (Forza nuova) ASTOLFI Luca (Forza nuova) PERRI Rinaldo (Forza nuova) DI SANO Alessandro (Sinistra) FABIANI Fernando (Sinistra) FABIANI Fernando (Sinistra) DELLA ROVERE Giuseppe (Sinistra) DI GREGORIO Maurizio (Pescara Futura) COLA Francesco (Rialzati Abruzzo) RUGGERI Roberto (Rialzati Abruzzo) LORETI Innocenzo (Rialzati Abruzzo) DI BENEDETTO Antonio (Rif. comunista) RAPATTONI Walter (Rifondazione comunista) CONTENTO Stefania (Rifondazione comunista) DI NARDO Antonio (Rifondazione comunista) COLANGELO Camillo (Il popolo della libertà) VERZULLI Leando (Il popolo della libertà) PRESUTTI Francesco (Il popolo della libertà) PETROCCO Lucio (Il popolo della libertà) DI BENIGNO Sandra (Provincia protagonista) MARRAMIERO Pierluigi (Prov. -

Rifugio Campo Imperatore + Center for Ecotourism and Cultural Creativity

CAMPO IMPERATORE Center for Ecotourism + Cultural Creativity ANALYSIS, RESEARCH AND DESIGN FOR THE REQUALIFICATION OF NEGLECTED SPACES Prepared by Elsa G. De Leon ENVIRONMENT LOCATION Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Provincia di Terramo Urbino Provincia Marche di Pescara Abruzzo Campo L’Aquila Provincia Imperatore Lazio di Chieti Roma Campo Imperatore Parco Nazionale della Parco Nazionale Provincia Majella dell’Aquila d’Abruzzo ABRUZZO - ITALY. Italian Region. PROVINCIA DELL’AQUILA. Abruzzo Province. GRAN SASSO. National Park. CAMPO IMPERATORE. Alpine meadow. ASCOLIPICENO CULTURAL + VALUES SAN GIACOMO L’ecomuseo di Valle Castellana Ripe Valle Castellana Lago di CEPPO Campotosto L’ecomuseo di Lago di Valle Castellana Campotosto TERAMO AMATRICE CAMPOTOSTO PIETRACAMELA ISOLA DEL GRAN SASSO Arsita Prati di Tivo S. Pietro CAMPO IMPERATORE Museo del Camoscio Orto Botanico Appenninico di San Colombo FONTE VETICA FONTE CERRETO Farindola Arischia Assergi LAGO RACOLLO S. Stefano di Sessanio L’AQUILA Barisciano Calascio PARCO NAZIONALE L’Aquila Centro GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Visite Fiume Tirino Bussi sul Tirino Historic Center km 0 1 2 3 4 5 km ENVIRONMENTAL + CULTURAL VALUES 150.000 3 5 44 HECTARES REGIONS PROVINCES MUNICIPALITIES BIODIVERSITY AGRO-BIODIVERSITY 51 In danger flora Cereals Solina, Farro Rosso 59 Spontaneous Orchids Legumes Lentils of Santo Stefano di Sessanio 2 Carnivorous plants Vegetables Red Potato Aromatic Plants Tansy, Customary 2364 Register Plants Fruit Trees Apples, figs, Mediterranean hack berry, almonds -

This Regulation Shall Be Binding in Its Entirety and Directly Applicable in All Member States

12. 8 . 91 Official Journal of the European Communities No L 223/ 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION (EEC) No 2396/91 of 29 July 1991 fixing for the 1990/91 marketing year the yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Having regard to the Treaty establishing the European Committee for Oils and Fats, Economic Community, Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a common HAS ADOPTED THIS REGULATION : organization of the market in oils and fats ('), as last amended by Regulation (EEC) No 1720/91 (2) ; Article 1 Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting 1 . For the 1990/91 marketing year, yields of olives and of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil olive oil and the relevant production zones shall be as producer organizations (3), as last amended by Regulation specified in Annex I hereto . (EEC) No 3500/90 (4), and in particular Article 19 thereof, 2. The production zones are defined in Annex II . Whereas Article 18 of Regulation (EEC) No 2261 /84 provides that yields of olives and olive oil should be fixed for each homogeneous production zone on the basis of Article 2 information supplied by the producer Member States ; This Regulation shall enter into force on the third day Whereas, in view of the information received, it is appro following its publication in the Official Journal of the priate to fix these yields as specified in Annex I hereto ; European Communities.