Logo/Barra Comune Di Milano / Palazzo Reale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wliery Lt News Release Fourth Street at Constitution Avenue Nw Washington Dc 20565 • 737-4215/842-6353

TI ATE WLIERY LT NEWS RELEASE FOURTH STREET AT CONSTITUTION AVENUE NW WASHINGTON DC 20565 • 737-4215/842-6353 PRESS PREVIEW AUGUST 9, 1984 10:00 A.M. - 1:00 P.M. FOR IMMEDIATE RELEASE RENAISSANCE DRAWINGS FROM THE AMBROSIANA AT NATIONAL GALLERY OF ART WASHINGTON, D.C. JULY 27, 1984. The Biblioteca Ambrosiana in Milan, one of Europe's most prestigious research libraries, houses an impressive collection of manuscripts, printed books, and drawings. From the approximately 12,000 drawings in the Ambrosiana collection, eighty-seven sheets from the late fourteenth to early seventeenth centuries will go on view in the National Gallery of Art's West Building beginning August 12, 1984 and running through October 7, 1984. The Ambrosiana collection contains some of the finest works of North Italian draftsmanship. Until recently, these drawings (with the exception of those of the Venetian School) have received little attention from scholars outside Italy. This exhibition brings to the United States for the first time works from the Biblioteca Ambrosiana by prominent artists of the North Italian Schools as well as by major artists of the Renaissance in Italy and Northern Europe. The show includes works by Pisanello, Leonardo, Giulio Romano, Vasari, Durer, Barocci, Bans Holbein the Elder and Pieter Bruegel the Elder. Some of the earliest drawings in the exhibition are by the masters of the International Gothic Style. Several drawings by the prolific (MORE) RENAISSANCE DRAWINGS FRCM THE AMBROSIANA -2. draftsman, Pisanello, appear in the shew. Figures in elegant and fashionable costumes are depicted in his Eleven Men in Contemporary Dress. -

BERNARDINO LUINI Catalogo Generale Delle Opere

CRISTINA QUATTRINI BERNARDINO LUINI Catalogo generale delle opere ALLEMANDI Sommario Abbreviazioni 7 1. Fortune e sfortune di Bernardino Luini 27 2. La questione degli esordi ALPE Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri, Milano, Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» e del soggiorno in Veneto AOMMi Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano 35 3. Milano nel secondo decennio APOFMTo Archivio della Curia Provinciale OFM di Torino del Cinquecento ASAB Archivio Storico dell’Accademia di Brera di Milano ASBo Archivio di Stato di Bobbio 61 4. Le grandi commissioni ASCAMi Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Milano degli anni 1519-1525 ASCMi Archivio Storico Civico di Milano 77 5. 1525-1532. Gli ultimi anni ASCo Archivio di Stato di Como ASDCo Archivio Storico Diocesano di Como ASMi Archivio di Stato di Milano 89 Tavole ASMLe Archivio di San Magno a Legnano, Milano ASS Archivio Storico del Santuario di Saronno, Varese Le opere ASTi Archivio di Stato del Cantone Ticino, Lugano 125 Dipinti IAMA Istituto di Assistenza Minori e Anziani di Milano Sopr. BSAE Mi Ex Soprintendenza per i Beni storici artistici ed etnoantropologici per le province 413 Dipinti dubbi, irreperibili o espunti di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, 421 Alcune copie da originali perduti ora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, e derivazioni da Bernardino Luini Monza-Brianza, Pavia, Monza e Varese. 429 Disegni 465 Opere perdute f. foglio rip. riprodotto 471 Regesto di Bernardino Luini s.d. -

Salome: the Image of a Woman Who Never Was

Salome: The Image of a Woman Who Never Was Salome: The Image of a Woman Who Never Was; Salome: Nymph, Seducer, Destroyer By Rosina Neginsky Salome: The Image of a Woman Who Never Was; Salome: Nymph, Seducer, Destroyer, By Rosina Neginsky This book first published 2013 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2013 by Rosina Neginsky All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-4621-X, ISBN (13): 978-1-4438-4621-9 To those who crave love but are unable to love. TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ..................................................................................... ix Epigraph: Poem “Salome” by Rosina Neginsky ........................................ xv Preface ...................................................................................................... xxi Introduction ................................................................................................. 1 Part I: Creation of the Salome Myth Chapter One ................................................................................................. 8 History and Myth in the Biblical Story Chapter Two ............................................................................................. -

Leonardo Da Vinci

LEONARDO DA VINCI 105. Studies for the Christ Child (recto) Slight Diagramatic Sketches (verso) Red chalk, brush and red wash (head at center), small traces of Pedretti and Clark :1983, p. 46, fig. 35, p. 5:1; Marani :1987a, p. 240, white gouache highlights over traces of stylus, on ocher-red pre fig. 16;; Kemp :199:1, p. 37; Martin Clayton in Palazzo Grassi :1992, pared paper (recto); pen and brown ink (verso), 285 x 198 mm pp. 250-5:1, nos. 25-25a; Popham 1994- no. :185; Caroline Lanfranc 1 (n% x 7 :Y16 in.) de Pan thou in Musee Conde :1995, pp. 94-95, no. 23; Tordella 1995, Inscribed in red chalk on recto, in right-to-left script, toward cen p. 4:15; Arasse :1998, pp. 452-55, fig. 3:13; Annalisa Perissa Torrini in ter of upper border: anbroso; in pen and black ink toward lower Nepi Scire and Torrini 1999, pp. 92-95, no. 28. right, by a later hand: di Leonardo; on verso in pen and brown ink, by the artist in right-to-left script, toward bottom of sheet: Se io so co[n] certezza lospatio che e dal [pun to] e fall o[g]chio. g. che his delicately rendered sheet in red chalk on ocher-red qui lometto 1500 miglia I Ia qua{n]tita c d che meincognita p[er] Tprepared paper offers several studies of gradually magnitudine e p{er] distantia m[iglia] 10 Ia misuro tal I quale elle increased scale for the figure of the infant Jesus as he is repre e poi Ia re movo quella medesima unaltro spatio incognito e I I sented in the extant Louvre painting of the Virgin and Child c[i]oe in a b, e lla trovo diminuta e 4l5 della prima qua{n]to giu dichero io ch ella I sia piu remota dallochio che essa p[rima] in with Saint Anne and a Lamb (fig. -

Baco O San Juan Bautista: Lectura De Un Cuadro De Leonardo Da Vinci

EVITERNA, REVISTA DE HUMANIDADES, ARTE Y CULTURA INDEPENDIENTE ISSN: 2530-6014, No 5, (MARZO 2019) Baco o San Juan Bautista: lectura de un cuadro de Leonardo da Vinci María José Echarte Cossío Universidad de Valencia, España ([email protected]) Recibido el 11 de diciembre de 2018; revisado el 20 de febrero de 2019; aceptado el 05 de marzo de 2019; publicado el 22 de marzo de 2019. Resumen Hacemos una lectura del cuadro Baco o San Juan Bautista, desde la aplicación a sus imágenes del myto clásico de Dioniso-Baco. Dividimos su contenido en tres partes: 1. Introducción (objetivo y método; dos nombres para el dios: Διόνυσος Βάκχος Dionysus Bacchus, Dioniso-Baco; relato del myto en Nono de Panópolis) 2. Lectura del cuadro (hipótesis de la representación como San Juan Bautista: algunas opiniones; hipótesis de la representación como Baco: nuestra posición) 3. Conclusión (el Baco de Leonardo: una interpretación de Dioniso-Baco, en cuanto dios neutralizador de los Contrarios). Hacemos puntuales comparaciones con su coetáneo flamenco, El Bosco. Palabras clave: Διόνυσος Βάκχος Bachus Dioniso Baco, San Juan el Bautista, los Contrarios, tirso, cérvidos, huevo-órfico. Abstract We make a reading of the painting Bacchus or St John the Baptist, based on a method that applies to it the classic myth of Dionysus-Bacchus. We divide its content into three parts: 1. Introduction (objective and method; the double name, Dionysus-Bacchus; narration of the myth in Νόννος Πανοπολίτης) 2. Reading of the painting (hipothesis of the representation as St John the Baptist: some opinions; hipothesis of the representation as Bacchus: our opinion) 3. -

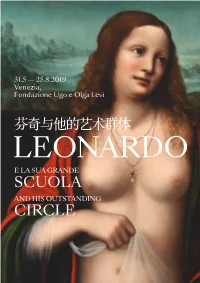

Scuola Circle 芬奇与他的艺术群体

31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE 31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE A cura di | Curator | 展览策展人 Nicola Barbatelli 尼古拉·巴尔巴泰利 Nota introduttiva di | Introduced by | 序言 Giovanna Nepi Scirè 乔凡娜·内皮·希雷 LEONARDO LEONARDO E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE Palazzo Giustinian Lolin ospita fino al 25 agosto 2019 un importante tributo al genio Palazzo Giustinian Lolin hosts until 25 August 2019 an important tribute to the genius of di Leonardo Da Vinci, in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla Leonardo Da Vinci, on the occasion of the celebrations marking the 500th anniversary of scomparsa: la mostra “Leonardo e la sua grande scuola”, a cura di Nicola Barbatelli. Leonardo da Vinci’s death: the exhibition “Leonardo and His Outstanding Circle”, curated by Con 25 opere esposte – di cui due disegni attribuiti al genio toscano – il progetto pone Nicola Barbatelli. Proposing a collection of 25 works — among which two drawings attributed l’accento non solo sull’opera del grande Maestro, ma soprattutto sulle straordinarie to the Tuscan genius —, this project does not merely focus on the work of the great master, pitture dei suoi seguaci – tra cui Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto, but above all on the extraordinary paintings of his followers — including Giampietrino, Marco Salaì, Bernardino Luini – e il loro dialogo con la poetica artistica di Leonardo. d’Oggiono, Cesare da Sesto, Salaì, Bernardino Luini — and their dialogue with Leonardo’s artistic poetics. -

Information to Users

INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy subm itted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6’ x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. NOTE TO USERS Copyrighted materials in this document have not been filmed at the request of the author. They are available for consultation at the author’s university library. -

Elizabeth Bernick Report on Exchange Between JHU and University of Warwick Summer 2017

Elizabeth Bernick Report on exchange between JHU and University of Warwick Summer 2017 I spent a month at the University of Warwick, from mid-May to mid-June, as a visiting graduate student at the Centre for the Study of the Renaissance. My experience started off on a high note: I was given the opportunity to present a paper based on my dissertation research, “Cesare da Sesto’s Interpretation of the Grotteschi from the Domus Aurea” as part of the symposium organized by the Centre, Antiquity and Its Uses: Reception and Renewal. While it was intimidating to present alongside my adviser and other famous art historians, it was an invaluable experience and I received stimulating and helpful feedback. I was also able to enjoy a fun and fruitful dinner with the Hopkins and Warwick professors following the symposium. The next week, I attended the Warwick-Warburg Doctoral Training Programme: Resources and Techniques for the Study of Renaissance and Early Modern Culture in London. This four-day course covered a variety of useful topics, from how to utilize the famous Warburg photography library, to the best online databases for Renaissance books, to practical advice on how to get your research published. At the end of the course I also received a Warburg library card, which I used several times over the next month to conduct research for my dissertation. One day, I discovered that the Warburg photo library has a complete set of photographs of the so-called Fossombrone Sketchbook that I have been unable to see for myself, much less photograph. -

Pietro Cesare Marani

▪ ▪ Pietro Cesare Marani Professore straordinario di Storia dell'arte moderna nel Politecnico di Milano. E' stato Direttore della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Milano, vice-direttore della Pinacoteca di Brera e condirettore del restauro del Cenacolo di Leonardo da Vinci dal 1992 al 1999. Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana ( fondata nel 1905 ) e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione dei disegni e dei manoscritti di Leonardo, Roma ( fondata nel 1903 ). Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni, tradotte in otto lingue ( inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, finlandese, svedese e giapponese ), molte delle quali su Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio Martini, Bergognone, Bernardino Luini, Bramantino e, in genere, sull'arte e l'architettura del Rinascimento italiano, la museologia e il restauro. Ha pubblicato nel 2006 ( con Rosanna Pavoni ) il volume "Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo" per l'Editore Marsilio di Venezia. Ha collaborato alla catalogazione scientifica dei maggiori musei di Milano ( Pinacoteca di Brera, Pinacoteca del Castello Sforzesco, Pinacoteca Ambrosiana, Quadreria dell'Arcivescovado )ed è stato il curatore del catalogo dei dipinti del Museo Bagatti Valsecchi. Con B.Fabjan ha curato inoltre il Catalogo generale del Museo della Certosa di Pavia. Ha pubblicato il Catalogo dei disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nelle Collezioni pubbliche in Francia ( Edito sotto l'egida della Commissione Nazionale Vinciana -

Milano Storia Del Popolo E Pel Popolo

Cesare Cantù Milano Storia del popolo e pel popolo www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al so- stegno di: E-text Web design, Editoria, Multimedia (pubblica il tuo libro, o crea il tuo sito con E-text!) http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Milano: Storia del popolo e pel popolo AUTORE: Cantù, Cesare TRADUTTORE: CURATORE: CODICE ISBN E-BOOK: DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/libri/licenze/ TRATTO DA: Milano : Storia del popolo e pel popolo / Cesare Cantù. - Milano : Tipografia e libreria Edi- trice Giacomo Agnelli, 1871. - VIII, 344 p. ; 18 cm. CODICE ISBN FONTE: non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 18 marzo 2014 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 2 3: affidabilità ottima DIGITALIZZAZIONE: Erminio Arioli, [email protected] REVISIONE: Antonio Preto, [email protected] IMPAGINAZIONE: Antonio Preto, [email protected] Catia Righi, [email protected] PUBBLICAZIONE: Catia Righi, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associa- zione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque vo- glia collaborare, si pone come scopo la pubblicazio- ne e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono di- sponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradi- mento, o se condividi le finalità del "progetto Ma- nuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. -

Leonardo a Milano Multimedia Installation Curated by Edoardo Rossetti and Ilaria De Palma Multimedia Project Culturanuova Srl – Massimo Chimenti

Leonardo a Milano Multimedia Installation Curated by Edoardo Rossetti and Ilaria De Palma Multimedia Project Culturanuova Srl – Massimo Chimenti Milan, Castello Sforzesco, Sala delle Armi 16th May 2019 through 12th January 2020 An ad hoc designed architecture outside the 15th century Portale del Banco Mediceo is the setting where Leonardo da Vinci and Cesare da Sesto interact to tell us about Milan at the time when this versatile Tuscan artist came to work here for Ludovico il Moro. Leonardo lived twenty years in Milan, during which he put all his skills at the disposal of the Sforza court, in mechanical and hydraulic engineering, military and civil architecture, painting, sculpture and the art of creating ephemeral equipment and special settings for parties. Milan was a very rich and densely populated city, ranking second in Europe after Paris for population. Also, in the last two decades of the 15th century, Milan was the leading European capital for cultural ferment. Many other artists, such as Bramante, Bramantino, Butinone, and Zenale, were drawn to Milan and got their training here. Leonardo talks with his pupil illustrating the Milan where he lived, as well as the city that Milan could have become thanks to his urban planning projects. A multimedia path consisting of lights, sounds, and holograms lets visitors discover the places where Leonardo used to hang out: urban spaces, aristocratic mansions and churches all linked to Leonardo’s work in Milan. These places include San Francesco Grande, Borgo delle Grazie, Castello di Porta Giovia, the district of the ancient Porta Vercellina with Corso Nirone and the thoroughfare of current Corso Magenta-contrada dei Meravigli-Cordusio, up to the place where he used to live, not far from the Arengo court (now Palazzo Reale). -

Leonardo Da Vinci Society Newsletter, Emeritus Professor Francis Ames-Lewis, 52, Prebend Gardens, London W6 0XU; Tel

Leonardo da Vinci Society Newsletter editor: Francis Ames-Lewis Issue 30, May 2008 Recent and forthcoming events The Annual General Meeting and Annual Lecture, 2008. The Society’s Annual General Meeting was held The three-dimensional diagrams to show on Friday 9 May 2008 at 5.30 pm, in the Kenneth possible interpretations of the perspective scheme Clark Lecture Theatre at the Courtauld Institute of of the Last Supper (again from the 1989 Art, Somerset House, and was followed by the exhibition) hinted at the usefulness of this kind of Annual Lecture at 6.00 pm. We are as ever very thing for research. At this point Dr Criminisi grateful to the Courtauld Institute for their stepped in to explain his Computer Vision (CV) generous hospitality of this event. This year’s program, which was originally designed to give Annual Lecture was given jointly by Dr Antonio possible three-dimensional interpretations of Criminisi (Microsoft Research Ltd, Cambridge, photographs, but can also be used on works of art. UK) and Professor Martin Kemp (University of The program works by modelling the projective Oxford) on ‘The Appliance of Science: computer relationship between points in the 2-D image and vision and the analysis of space in Italian and those in the 3-D object that is represented in the Netherlandish paintings’. picture. It handles coordinates of points and Dr J.V. Field writes: The speakers took makes no assumptions whatsoever about turns, each discussing the parts in which he was regularities without explicit sanction from the the expert. The result was a lively account of a user.