Milano Storia Del Popolo E Pel Popolo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Albertolli, Giocondo (Cavaliere), Studi Di Capitelli, 1789, Galleria Di Palazzo Ducale (Oggi Reale) a Mantova

cattedrale di Casalmaggiore. Nel 1772-74 si reca a Roma e poi a Napoli dove esegue su incarico di Carlo Vanvitelli, e forse supervisionato da Giuseppe Piermarini, alcuni capitelli della SS. Annunziata. Nel 1774 Piermarini lo chiama a Milano per realizzare gli interni di Palazzo Reale. La collaborazione Piermarini-Albertolli prosegue con i lavori per la Villa Reale di Monza, il Teatro della Scala e numerosi palazzi patrizi milanesi: Belgiojoso, Greppi, Casnedi. Intanto continuano gli impegni a Firenze con il rinnovo delle stanze di Palazzo Pitti, del salone di Poggio Imperiale e della sala della Niobe agli Uffizi. Nel 1779 esegue gli ornati della Albertolli, Giocondo (Cavaliere), Studi di capitelli, 1789, Galleria di Palazzo ducale (oggi Reale) a Mantova. A matita, inchiostro e acquarello su carta, 26,7 x 20,5 cm Milano, dove nel 1789 decora il Palazzo Busca-Arconati, dal (Objektmass), Archivio di Stato, Bellinzona 1776 al 1812 è professore di ornato all’Accademia di Brera: gli album a stampa documentano la sua attività didattica; nel 1807 entra nella Commissione di pubblico ornato. Bearbeitungstiefe Nel 1805 realizza per la prima volta un progetto architettonico completo rinnovando il palazzo di Gaetano Melzi a Milano. Disegna la Colonna Napoleonica di Lodi Name (1809) e per Francesco Melzi D’Eril, vicepresidente della Albertolli, Giocondo (Cavaliere) Repubblica Cisalpina, costruisce la villa di Bellagio e l’annesso oratorio. Su commissione ecclesiastica esegue Namensvariante/n l’altare di S. Marco a Milano (1810) e numerosi parati e Albertoli, Jucundus (Cavaliere) arredi liturgici per la diocesi ambrosiana. Infine si occupa del Albertolli, Giocondo Giuseppe trasporto e della ricostruzione del tempietto cinquecentesco di S. -

Wliery Lt News Release Fourth Street at Constitution Avenue Nw Washington Dc 20565 • 737-4215/842-6353

TI ATE WLIERY LT NEWS RELEASE FOURTH STREET AT CONSTITUTION AVENUE NW WASHINGTON DC 20565 • 737-4215/842-6353 PRESS PREVIEW AUGUST 9, 1984 10:00 A.M. - 1:00 P.M. FOR IMMEDIATE RELEASE RENAISSANCE DRAWINGS FROM THE AMBROSIANA AT NATIONAL GALLERY OF ART WASHINGTON, D.C. JULY 27, 1984. The Biblioteca Ambrosiana in Milan, one of Europe's most prestigious research libraries, houses an impressive collection of manuscripts, printed books, and drawings. From the approximately 12,000 drawings in the Ambrosiana collection, eighty-seven sheets from the late fourteenth to early seventeenth centuries will go on view in the National Gallery of Art's West Building beginning August 12, 1984 and running through October 7, 1984. The Ambrosiana collection contains some of the finest works of North Italian draftsmanship. Until recently, these drawings (with the exception of those of the Venetian School) have received little attention from scholars outside Italy. This exhibition brings to the United States for the first time works from the Biblioteca Ambrosiana by prominent artists of the North Italian Schools as well as by major artists of the Renaissance in Italy and Northern Europe. The show includes works by Pisanello, Leonardo, Giulio Romano, Vasari, Durer, Barocci, Bans Holbein the Elder and Pieter Bruegel the Elder. Some of the earliest drawings in the exhibition are by the masters of the International Gothic Style. Several drawings by the prolific (MORE) RENAISSANCE DRAWINGS FRCM THE AMBROSIANA -2. draftsman, Pisanello, appear in the shew. Figures in elegant and fashionable costumes are depicted in his Eleven Men in Contemporary Dress. -

Csi 2010 - 2011

ANNO 2010-2011 CSI 2010 - 2011 Data di inizio: 14-10-2010 Data di fine: 20-03-2010 Volley CSI 2010 - 2011 Gironi OPEN TOP JUNIOR ALLIEVE UNDER 14 - nere UNDER 14 - gialle UNDER 12 OPEN Data di inizio: 13-10-2010 Data di fine: 13-10-2010 calendario giornata 1 14-10-2010 JOLLY VITTORIA 3-0 21:00 ORATORIO OPM (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0) CENTRO ASTERIA ORANSPORT - - - (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0) SDS ARCOBALENO FORTES IN FIDE - - - (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0) OGP S.LUIGI BRUZZANO - - - (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0) VIRTUS LISSONE POLS DUGNANO - - - (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0) giornata 2 24-10-2010 POLS DUGNANO JOLLY - - - VIA S.MICHELE 17:00 DEL CARSO, 29 - SCUOLE PADERNO MAZZINI S.LUIGI BRUZZANO VIRTUS LISSONE - - - FORTES IN FIDE OGP - - - ORANSPORT SDS ARCOBALENO - - - VITTORIA CENTRO ASTERIA - - - giornata 3 31-10-2010 CENTRO ASTERIA JOLLY - - - PIAZZA 19:30 CARRARA, 17/1 - CENTRO MILANO ASTERIA SDS ARCOBALENO VITTORIA - - - OGP ORANSPORT - - - VIRTUS LISSONE FORTES IN FIDE - - - S.LUIGI BRUZZANO POLS DUGNANO - - - giornata 4 04-11-2010 JOLLY SDS ARCOBALENO - - - 21:00 ORATORIO OPM FORTES IN FIDE S.LUIGI BRUZZANO - - - ORANSPORT VIRTUS LISSONE - - - VITTORIA OGP - - - POLS DUGNANO CENTRO ASTERIA - - - giornata 5 14-11-2010 OGP JOLLY - - - VIA ISEO, 6 - 21:15 MILANO PALAISEO SDS ARCOBALENO CENTRO ASTERIA - - - VIRTUS LISSONE VITTORIA - - - S.LUIGI BRUZZANO ORANSPORT - - - FORTES IN FIDE POLS DUGNANO - - - giornata 6 18-11-2010 JOLLY VIRTUS LISSONE - - - 21:00 ORATORIO OPM ORANSPORT FORTES IN FIDE - - - VITTORIA S.LUIGI BRUZZANO - - - CENTRO ASTERIA -

Logo/Barra Comune Di Milano / Palazzo Reale

BERNARDINO LUINI E I SUOI FIGLI Palazzo Reale, 9 aprile | 13 luglio 2014 Dal 9 aprile 2014 l‟arte del Rinascimento torna nelle sale di Palazzo Reale con una grande mostra dedicata a Bernardino Luini, curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa. Bernardino Luini e i suoi figli è un progetto promosso dal Comune di Milano-Cultura, organizzato da Palazzo Reale insieme alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Milano e al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell‟Università degli Studi di Milano e prodotto insieme a Gruppo 24Ore Cultura, con il sostegno di Cosmit, Ford, e in collaborazione con l‟architetto Piero Lissoni, che ha curato allestimento e illuminazione anche grazie al supporto di Flos. La mostra, ospitata nelle sale del piano nobile di Palazzo Reale e nella sala delle Cariatidi, racconta l‟intero percorso dell’artista, dalle ricerche giovanili ai quadri della maturità, con un occhio costante, da un lato, al lavoro dei suoi contemporanei (Bramantino, Lorenzo Lotto, Andrea Solario, Giovanni Francesco Caroto, Cesare da Sesto e molti altri); dall‟altro, alla traiettoria artistica dei figli di Luini, e in particolare del più piccolo Aurelio. Un intero secolo di arte lombarda va dunque in scena a Palazzo Reale, attraverso tele, tavole, disegni, affreschi staccati, arazzi, sculture in legno e in marmo, codici miniati, volumi a stampa. Il percorso espositivo presenta una selezione di circa duecento opere provenienti soprattutto dalle raccolte milanesi (dalla Madonna del roseto della Pinacoteca di Brera al Gesù Bambino dell‟Ambrosiana, dal Sant’Antonio del Poldi Pezzoli all‟Ercole e Atlante del Castello Sforzesco), ma integrate da significativi prestiti europei (per esempio dal Louvre e dallo Jacquemart-André di Parigi, dall‟Albertina di Vienna, dal Szépművészeti Múzeum di Budapest) e americani (dai musei di Houston e di Washington). -

Welcome to Milan

WELCOME TO MILAN WHAT MILAN IS ALL ABOUT MEGLIOMILANO MEGLIOMILANO The brochure WELCOME TO MILAN marks the attention paid to those who come to Milan either for business or for study. A fi rst welcome approach which helps to improve the image of the city perceived from outside and to describe the city in all its various aspects. The brochure takes the visitor to the historical, cultural and artistic heritage of the city and indicates the services and opportunities off ered in a vivid and dynamic context as is the case of Milan. MeglioMilano, which is deeply involved in the “hosting fi eld” as from its birth in 1987, off ers this brochure to the city and its visitors thanks to the attention and the contribution of important Institutions at a local level, but not only: Edison SpA, Expo CTS and Politecnico of Milan. The cooperation between the public and private sectors underlines the fact that the city is ever more aiming at off ering better and useable services in order to improve the quality of life in the city for its inhabitants and visitors. Wishing that WELCOME TO MILAN may be a good travel companion during your stay in Milan, I thank all the readers. Marco Bono Chairman This brochure has been prepared by MeglioMilano, a non-profi t- making association set up by Automobile Club Milan, Chamber of Commerce and the Union of Commerce, along with the Universities Bocconi, Cattolica, Politecnico, Statale, the scope being to improve the quality of life in the city. Milan Bicocca University, IULM University and companies of diff erent sectors have subsequently joined. -

BERNARDINO LUINI Catalogo Generale Delle Opere

CRISTINA QUATTRINI BERNARDINO LUINI Catalogo generale delle opere ALLEMANDI Sommario Abbreviazioni 7 1. Fortune e sfortune di Bernardino Luini 27 2. La questione degli esordi ALPE Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri, Milano, Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» e del soggiorno in Veneto AOMMi Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano 35 3. Milano nel secondo decennio APOFMTo Archivio della Curia Provinciale OFM di Torino del Cinquecento ASAB Archivio Storico dell’Accademia di Brera di Milano ASBo Archivio di Stato di Bobbio 61 4. Le grandi commissioni ASCAMi Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Milano degli anni 1519-1525 ASCMi Archivio Storico Civico di Milano 77 5. 1525-1532. Gli ultimi anni ASCo Archivio di Stato di Como ASDCo Archivio Storico Diocesano di Como ASMi Archivio di Stato di Milano 89 Tavole ASMLe Archivio di San Magno a Legnano, Milano ASS Archivio Storico del Santuario di Saronno, Varese Le opere ASTi Archivio di Stato del Cantone Ticino, Lugano 125 Dipinti IAMA Istituto di Assistenza Minori e Anziani di Milano Sopr. BSAE Mi Ex Soprintendenza per i Beni storici artistici ed etnoantropologici per le province 413 Dipinti dubbi, irreperibili o espunti di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, 421 Alcune copie da originali perduti ora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, e derivazioni da Bernardino Luini Monza-Brianza, Pavia, Monza e Varese. 429 Disegni 465 Opere perdute f. foglio rip. riprodotto 471 Regesto di Bernardino Luini s.d. -

Salome: the Image of a Woman Who Never Was

Salome: The Image of a Woman Who Never Was Salome: The Image of a Woman Who Never Was; Salome: Nymph, Seducer, Destroyer By Rosina Neginsky Salome: The Image of a Woman Who Never Was; Salome: Nymph, Seducer, Destroyer, By Rosina Neginsky This book first published 2013 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2013 by Rosina Neginsky All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-4621-X, ISBN (13): 978-1-4438-4621-9 To those who crave love but are unable to love. TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ..................................................................................... ix Epigraph: Poem “Salome” by Rosina Neginsky ........................................ xv Preface ...................................................................................................... xxi Introduction ................................................................................................. 1 Part I: Creation of the Salome Myth Chapter One ................................................................................................. 8 History and Myth in the Biblical Story Chapter Two ............................................................................................. -

All.3 Indicazioni Stradali

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO: Presso Centro Sportivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino SpazioTenda -Via Europa– 20032 Cormano (MI) Il Comune di Cormano é situato al confine nord di Milano ed é compreso tra i territori di: Novate, Bollate, Paderno Dugnano, Cusano Milanino e Bresso. • Principali infrastrutture viarie: · A4 - Torino – Venezia · SP35 Milano – Como In macchina (ampio parcheggio gratuito, adatto anche a bus): • - da Cusano Milanino sottopasso stazione FSN (collega Via Manzoni di Cusano con Via Sauro di Cormano), Via Sauro, alla I rotonda a sinistra (parcheggio ingresso sulla sinistra dopo 150 metri) • - Da Milano-Meda: uscire a Cormano-Cusano, svoltare subito a destra (se provenienti direzione Milano) o a sinistra (da direzione Meda), alla rotonda a destra, andare dritto alla successiva rotonda (parcheggio e ingresso sulla sinistra dopo 150 metri) • Principali collegamenti tramite: · · Ferrovie NORD MILANO · · Metropolitana 3 (GIALLA) + ATM Autolinea 729; Per quanto riguarda le Ferrovie Nord (stazione a 900 metri dal luogo della competizione) la fermata Cormano-Cusano Linee Suburbane S2-S4: • Linea S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense, con fermate in Milano: Rogoredo, Porta Vittoria, · Piazzale Dateo, Porta Venezia Piazza della Repubblica, Porta Garibaldi. Lancetti. Bovisa. Affori, Bruzzano, Cormano/Cusano • Linea S4 Milano Cadorna_Camnago con fermate in Milano Piazzale Cadorna, Domodossola, · Bovisa, Affori e Bruzzano, Cormano/Cusano • Dalla provincia fermate linee dirette da: · Paderno Dugnano, Palazzolo, Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso. Da altre fermate (esempio Milano Quarto Oggiaro, Comuni di Novate, Bollate, Garbagnate, Cesate) con interscambio a Milano Nord Bovisa. Metropolitana e Ferrovie Statali Comodo collegamento con il capolinea Milano Comasina - Metropolitana GIALLA Linea 3. -

Leonardo Da Vinci

LEONARDO DA VINCI 105. Studies for the Christ Child (recto) Slight Diagramatic Sketches (verso) Red chalk, brush and red wash (head at center), small traces of Pedretti and Clark :1983, p. 46, fig. 35, p. 5:1; Marani :1987a, p. 240, white gouache highlights over traces of stylus, on ocher-red pre fig. 16;; Kemp :199:1, p. 37; Martin Clayton in Palazzo Grassi :1992, pared paper (recto); pen and brown ink (verso), 285 x 198 mm pp. 250-5:1, nos. 25-25a; Popham 1994- no. :185; Caroline Lanfranc 1 (n% x 7 :Y16 in.) de Pan thou in Musee Conde :1995, pp. 94-95, no. 23; Tordella 1995, Inscribed in red chalk on recto, in right-to-left script, toward cen p. 4:15; Arasse :1998, pp. 452-55, fig. 3:13; Annalisa Perissa Torrini in ter of upper border: anbroso; in pen and black ink toward lower Nepi Scire and Torrini 1999, pp. 92-95, no. 28. right, by a later hand: di Leonardo; on verso in pen and brown ink, by the artist in right-to-left script, toward bottom of sheet: Se io so co[n] certezza lospatio che e dal [pun to] e fall o[g]chio. g. che his delicately rendered sheet in red chalk on ocher-red qui lometto 1500 miglia I Ia qua{n]tita c d che meincognita p[er] Tprepared paper offers several studies of gradually magnitudine e p{er] distantia m[iglia] 10 Ia misuro tal I quale elle increased scale for the figure of the infant Jesus as he is repre e poi Ia re movo quella medesima unaltro spatio incognito e I I sented in the extant Louvre painting of the Virgin and Child c[i]oe in a b, e lla trovo diminuta e 4l5 della prima qua{n]to giu dichero io ch ella I sia piu remota dallochio che essa p[rima] in with Saint Anne and a Lamb (fig. -

Quartieri, Nolo È Nella Mappa Il Comune Rivede I Nomi Dei Rioni, Da Porta Nuova a Chiesa Rossa Di MASSIMILIANO MINGOIA E Il Parco Trotter, È Un Nome Rico- San Siro

Pagina 11 Milano Foglio i Quartieri, Nolo è nella mappa Il Comune rivede i nomi dei rioni, da Porta Nuova a Chiesa Rossa di MASSIMILIANO MINGOIA e il Parco Trotter, è un nome rico- San Siro. De Chirico sottolinea: -MILANO- nosciuto adesso anche da Palazzo «L'emendamento approvato vuo- 4`l Marino. La stessa cosa si può dire le favorire l'identificazione dei mi- C'È NOLO, che sta per "North of per il quartiere dei grattacieli, Por- lanesi con i quartieri in cui vivo- Loreto", ma anche Porta Nuova, ta Nuova, che può vantare la Tor- no. Obiettivo è quello di preserva- Santa Giulia, Cascina Merlata e, re Unicredit e il Bosco Verticale, re i luoghi in cui viviamo. Ho te- ancora, Chiesa Rossa, Ortica e prima indicato solo come Garibal- nuto in considerazione diversi fat- Crescenzago. Quartieri nuovi e tori: la storicità di alcuni comuni di-Repubblica. Cascina Merlata, quartieri storici che non compari- annessi a Milano nel 1923 (Cre- vano tra i nomi degli 88 Nuclei di cioè il nuovo quartiere nato du- scenzago, Precotto, Greco...), del- identità locale (Nil) decisi dal Co- rante e dopo l'Expo 2015 ai confi- le porte d'ingresso a Milano (Por- mune qualche anno fa. Quartieri ni tra Milano e Rho, e Santa Giu- ta Lodovica, Porta Garibaldi), di "dimenticati" dalla burocrazia, lia, la nuova zona di sviluppo ur- quartieri fortemente identitari aree della città che da ieri pome- banistico nella periferia sud-est (Corvetto, Olmi), dei nuovi quar- riggio sono state inserite nella della città, sono anch'essi ufficial- tieri (NoLo, Cascina Merlata, San- mappa ufficiale dei quartieri mila- mente riconosciuti dal Comune. -

Baco O San Juan Bautista: Lectura De Un Cuadro De Leonardo Da Vinci

EVITERNA, REVISTA DE HUMANIDADES, ARTE Y CULTURA INDEPENDIENTE ISSN: 2530-6014, No 5, (MARZO 2019) Baco o San Juan Bautista: lectura de un cuadro de Leonardo da Vinci María José Echarte Cossío Universidad de Valencia, España ([email protected]) Recibido el 11 de diciembre de 2018; revisado el 20 de febrero de 2019; aceptado el 05 de marzo de 2019; publicado el 22 de marzo de 2019. Resumen Hacemos una lectura del cuadro Baco o San Juan Bautista, desde la aplicación a sus imágenes del myto clásico de Dioniso-Baco. Dividimos su contenido en tres partes: 1. Introducción (objetivo y método; dos nombres para el dios: Διόνυσος Βάκχος Dionysus Bacchus, Dioniso-Baco; relato del myto en Nono de Panópolis) 2. Lectura del cuadro (hipótesis de la representación como San Juan Bautista: algunas opiniones; hipótesis de la representación como Baco: nuestra posición) 3. Conclusión (el Baco de Leonardo: una interpretación de Dioniso-Baco, en cuanto dios neutralizador de los Contrarios). Hacemos puntuales comparaciones con su coetáneo flamenco, El Bosco. Palabras clave: Διόνυσος Βάκχος Bachus Dioniso Baco, San Juan el Bautista, los Contrarios, tirso, cérvidos, huevo-órfico. Abstract We make a reading of the painting Bacchus or St John the Baptist, based on a method that applies to it the classic myth of Dionysus-Bacchus. We divide its content into three parts: 1. Introduction (objective and method; the double name, Dionysus-Bacchus; narration of the myth in Νόννος Πανοπολίτης) 2. Reading of the painting (hipothesis of the representation as St John the Baptist: some opinions; hipothesis of the representation as Bacchus: our opinion) 3. -

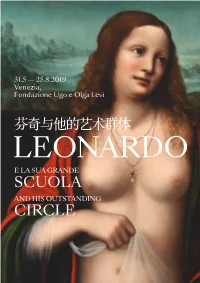

Scuola Circle 芬奇与他的艺术群体

31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE 31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE A cura di | Curator | 展览策展人 Nicola Barbatelli 尼古拉·巴尔巴泰利 Nota introduttiva di | Introduced by | 序言 Giovanna Nepi Scirè 乔凡娜·内皮·希雷 LEONARDO LEONARDO E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE Palazzo Giustinian Lolin ospita fino al 25 agosto 2019 un importante tributo al genio Palazzo Giustinian Lolin hosts until 25 August 2019 an important tribute to the genius of di Leonardo Da Vinci, in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla Leonardo Da Vinci, on the occasion of the celebrations marking the 500th anniversary of scomparsa: la mostra “Leonardo e la sua grande scuola”, a cura di Nicola Barbatelli. Leonardo da Vinci’s death: the exhibition “Leonardo and His Outstanding Circle”, curated by Con 25 opere esposte – di cui due disegni attribuiti al genio toscano – il progetto pone Nicola Barbatelli. Proposing a collection of 25 works — among which two drawings attributed l’accento non solo sull’opera del grande Maestro, ma soprattutto sulle straordinarie to the Tuscan genius —, this project does not merely focus on the work of the great master, pitture dei suoi seguaci – tra cui Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto, but above all on the extraordinary paintings of his followers — including Giampietrino, Marco Salaì, Bernardino Luini – e il loro dialogo con la poetica artistica di Leonardo. d’Oggiono, Cesare da Sesto, Salaì, Bernardino Luini — and their dialogue with Leonardo’s artistic poetics.