Nardi Au Mans

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Macchine All´ Arrabbiata

KLEINE RENNSPORTWAGEN IM ITALIEN DER NACHKRIEGSZEIT 6. TEIL Macchine all´ arrabbiata FIAT - ABARTH - ASA - BANDINI - BOTTEGA - CISITALIA - COLLI - ERMINI - GIANNINI - GILCO - MORETTI - NARDI - OSCA - SIATA - SIGHINOLFI - STANGA - STANGUELLINI - TARASCHI - TESTADORO - VOLPINI al dente zubereitet von Hans Jachim 6. Abteilung: Enrico Nardi: der Meistertuner und seine Lenkräder Wir Alpenländler Motor, 5-Gang-Getriebe, innenliegende Pasta bei Nardis verzehrt haben. Nardi kennen die Marke Bremsen hinten, Frontantrieb! Bereits folgt Ferrari auch, als sich dieser von Alfa Nardi zumeis nur als damals weicht Nardi von den meisten an- trennt und den “Auto Avio 815” entwi- Hersteller von deren Italienern ab, indem er auf aus- ckelt. Nardi testet den “815” auf zig- sportlichen Holz- ländische Triebwerke zurückgreift und tausenden Testkilometern quer durch die lenkrädern. Enrico sehr eigenwillige Konzepte anwendet. In Emilia und sitzt am Beifahrersitz eines der Nardi (1907-1966) Bauweise und Details - so etwa der beiden Auto Avio, die 1940 am Gran Pre- war aber wesentlich Vorderradaufhängung - weist der mio di Brescia - wir wissen schon: dem mehr: charakteris- Chichibio gewisse Ähnlichkeiten mit den Mille Miglia-Ersatz auf dem Dreieckskurs tisch für den kleinen “Morgan”-Threewheelern auf, wenngleich Brescia-Cremona-Mantua - teilnehmen ehrgeizigen Mann mit der Jockeystatur es sich hier um ein vierrädriges Gefährt aber beide ausfallen. Die Freundschaft mit war seine Vielseitigkeit, in der er bekan- handelt. Der Wagen war sehr erfolgreich Ferrari ging so weit, dass gelegentlich auf nteren Vorbildern wie Porsche ähnelt, bei Bergrennen und tauchte auch in Öster- dem späteren “Nardi-Danese” unter dem seine aus einer übertriebenen Selbstein- reich beim Gaisbergrennen 1932 mit ND auch das “Cavallino Rampante” ange- schätzung stammende Unabhängigkeit Fahrer Giulio Aymini auf, wo er viel bracht war, bewiesen durch Fotos dieser und Non-Konformität - er führte alle Un- bestaunt und in der AAZ mit einem Test- Epoche! ternehmungen ohne bedeutende Geldge- bericht geehrt wurde. -

School of Design Master of Science in Design & Engineering

School of Design Master of Science in Design & Engineering HOW TECHNOLOGIES AND NEEDS WILL AFFECT CAR DESIGN A research paper about the future of car design with a proposal. Supervisor Prof. Samuel Codegoni Master’s Degree Research Thesis of Ceren Demirci Student ID 872741 Academic Year 2018 / 2019 Acknowledgement This research paper is the final step for my master’s degree in who have been always a support to me during the projects, exams, Design & Engineering in Politecnico di Milano. classes, I would like to thank you; because of you and with you I enjoyed my experience in this school and my life in Italy. A sincere At first, I would like to thank my thesis supervisor Professor Samuel acknowledgement and thank you for Mattia, Andrea, Beatrice, Ekin, Codegoni for giving me this opportunity to work on this thesis topic Işıl, and Renos; each one of you have been a best friend to me, I and develop it. He has seen a person who has this great passion for appreciate every support and help from you. I consider myself as this field and desires to write a research thesis about cars. I would quite lucky to have you as my friends, thank you for everything. like to thank sincerely for giving me a chance to study these materi- als, to spend a considerable amount of time on this field, to discover My family has been always a support in my education life; I would my interests in a further level with his fund of knowledge, experi- like to thank my parents Jale and Cem, my sister Gizem and her ence, and guidance during this period. -

Index Klaverblaadjes

INDEX KLAVERBLAADJES terug naar de inhoudsopgave bijgewerkt t/m nr. 170 Inhoudsopgave Over deze index................................................................................................... 3 Klaverblaadje hoofdartikelen............................................................................. 5 Alfa Romeo modellen.......................................................................................... 9 Nieuwe Alfa Romeo modellen.......................................................................... 26 Overig Alfa Romeo............................................................................................ 30 Racerij............................................................................................................... 32 Carrosseria’s en autobouwers.......................................................................... 35 Personen............................................................................................................ 36 Techniek............................................................................................................ 39 Beurzen en evenementen.................................................................................. 42 Collecties en musea........................................................................................... 51 Klaverblaadje en SCARB.................................................................................. 53 Overige onderwerpen........................................................................................ 54 Alfa Romeo -

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER Baccalaureate in Science

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER Baccalaureate in Science MONOGRAPH “History and evolution of Italian automobiles and its possible influence on the Ecuadorian automobile Industry” STUDENT: Omar Adrián Zambrano Segarra TUTOR: LCDA. Laura Ortuño de Baquerizo III BACH. - B 2017 – 2018 ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to express my sincerest gratitude and love from the bottom of my heart to all those that have always supported me ever since I was a child. To my family, for all that which you have done for me. It is important for me that I know that all that was given to me was always the best and for the best, I had all that I ever needed or ever could have ever wanted. I am thankful for being raised to be a strong, healthy, conscientious person, yet most importantly, for becoming the kind of man you could be proud. I would like to express that I am grateful for all the experiences I have had throughout my lifetime, both good and bad. These experiences have allowed me to become the man I am today. They have formed and molded my character, allowing me to see the big picture, envisioning a wider scope, and opening my eyes to the goals I have set for myself in the future In addition, I am thankful for my friends who has always been there for me throughout all the crazy things we have done together, as well as for all the hour we spent laughing. In addition, yet not less important, I want to express my thanks to Ms. -

Periodico Della Commissione Storia E Musei COLLEZIONI E MUSEI, Dell’Automotoclub Storico Italiano TESORI DA SCOPRIRE

n. 5 / maggio 2021 PERIODICO DELLA COMMISSIONE STORIA E MUSEI DELL’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO www.asimusei.it Periodico della Commissione Storia e Musei COLLEZIONI E MUSEI, dell’Automotoclub Storico Italiano TESORI DA SCOPRIRE COMMISSIONE STORIA E MUSEI Per il secondo anno ‘La Rivista dei Presidente Musei’ torna ad informarci sulle Danilo Castellarin Collezioni italiane. In questo Commissari numero, curato con la consueta Stefano Chiminelli passione dalla Commissione Storia Costantino Frontalini e Musei dell’ASI, troviamo alcuni Ugo Elio Giacobbe spunti di notevole interesse come il Mariella Mengozzi servizio d’apertura dedicato alla Giuseppe Valenza Roberto Vellani suggestiva mostra “Cavalli Marini” organizzata al Museo Alfa Romeo di Arese denominato “La macchina del Tempo”. Di sicuro interesse anche il servizio dedicato alla pista Speedway di Miraori che nel 1948, Carlo Biscaretti di Rua, fondatore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, accolse con grande favore, descrivendo “emozionantissime lotte anco a anco delle macchine, audaci sorpassi, sbandate nelle curve e volteggi nella chicane”. Dal Mauto -che proprio il 20 maggio inau- gurerà una bella mostra su Pininfarina- arrivano alcuni interessanti spunti di riessione sul Covid 19 e dal Museo Bonfanti-Vimar una sagace analisi sulle mutate tendenze di mercato. Non manca un approfondimento sul settore ferroviario, dedicato al Museo Ferroviario di Lecce, un’autentica eccellenza italiana. A voi tutti, buona lettura! Alberto Scuro Presidente Automotoclub Storico Italiano Graca e impaginazione CAVALLI MARINI: LE “ALFANAUTICHE” Sul filo dell’onda a 250 chilometri orari Cinque titoli mondiali, i primi due campionati di Formula 1 della storia, 11 Mille Miglia, 10 Targa Florio, centinaia di altri trionfi nelle categorie Sport e Turismo: la storia sportiva di Alfa Romeo su strada e su pista è nota. -

Klassiker-Auktion 24

KLASSIKER-AUKTION 24. März 2018 auf der RETRO CLASSICS Messe Stuttgart Halle 4, Stand 4B70 – Auktion um 15 Uhr Auktionskatalog EINLIEFERUNGEN JEDERZEIT WILLKOMMEN! Willkommen zur Webansicht unseres Auktionskataloges. Hier könnnen Sie entweder über die Lesenzeichen oder über unser Inhaltverzeichnis direkt zu Ihrem Wunschauto springen. Mit einem Klick auf die Seiten- zahl gelangen Sie wieder zum Inhaltsverzeichnis. INHALT Seite Lot 06 Herzlich Willkommen 08 TAG Heuer Monaco Gulf Porsche 917, Wanduhr 01 08 GRAND PRIX ORIGINALS Vintage Silverstone, Tasche 02 09 Becker Grand Prix, Autoradio 03 Automobilia 09 Overview, Kunstdruck 04 10 Volkswagen 1600 L, 1970 05 12 Mercedes-Benz 500 SEC, 1984 06 14 Volvo P1800 ES, 1973 07 16 Porsche 912 E, 1976 08 18 BMW M3 3.2 (E36), 1996 09 20 Jaguar E-Type Series III V12, 1972 10 22 Mercedes-Benz 250 SE Cabrio, 1967 11 24 TAG Heuer Monaco “Steve McQueen“, Wanduhr 12 24 KTS Walz Rampage, Modellmotorrad 13 25 Becker TrafficStar, Autoradio 14 Automobilia 25 Porsche 911 “Ölklappe”, Kunstdruck 15 26 Volkswagen Golf I Cabrio, 1991 16 28 Volkswagen Käfer 1302 Cabrio, 1973 17 30 Renault Alpine GTA, 1986 18 32 Lotus Esprit Turbo RHD, 1987 19 34 Mercedes-Benz 560 SL, 1986 20 36 Porsche 911 2.7 S Targa, 1977 21 38 Ferrari 348 ts, 1992 22 40 Fiat Ghia 1500 GT, 1964 23 42 Porsche 911 Turbo (930), 1987 24 44 Maserati Indy 4700 America, 1972 25 46 TAG Heuer Gulf White Edition, Wanduhr 26 46 Becker Europa 2000, Autoradio 27 Automobilia INHALT Seite Lot 47 in-pro BMW (E30)-Rückleuchten, Zubehör 28 47 Mercedes-Benz 300 SL -

Mostra Presepi Con Tante Novità Il Quorum Non È Stato Raggiunto Si

Spedizione in abbonamento postale - 45% Art. 2 comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Alessandria SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI ACQUI - DOMENICA 3 DICEMBRE 2000 - ANNO 98 - N. 45 - L. 1500 - E 0,77 Solo il 28,85% degli acquesi alle urne; 90% NO, 10% SI Nella ex Kaimano da venerdì 8 dicembre Il quorum non è stato raggiunto Mostra presepi si scatenano i commenti dopo il voto con tante novità Acqui Terme. Non è stato rag- Acqui Terme. È iniziato il con- giunto il quorum per il referendum to alla rovescia per l’inaugurazione sull’utilizzo dell’area ove sorgeva Mancato della quattordicesima edizione Servizio d’onore il politeama Garibaldi. Ed era ab- il quorum I commenti della «Esposizione internazio- medioevale bastanza scontato, non solo per nale del presepio» in programma la disaffezione al voto dimostra- alle 11 di venerdì 8 dicembre. ta negli ultimi tempi dagli acque- Acqui Terme. Il referendum L’avvenimento quest’anno avrà Acqui Terme. Un servizio si, ma soprattutto se ci si illude- consultivo cittadino promosso come sede il «lingottino» acque- d’onore effettuato in costume va che la cittadinanza rispon- per salvare l’ex politeama Ga- se, vale a dire il Centro mostre e medioevale da acquesi appar- desse ad un appello in nome del- ribaldi non ha raggiunto il meeting dell’ex Kaimano di piaz- tenenti alla «Confraternita la cultura. Le strumentalizzazio- quorum del 50 più uno per za Maggiorino Ferraris. La rasse- dell’Arco e della Spada» ni politiche le lasciamo ad altri e cento. gna presepistica del Duemila si accoglierà, alle 11 di venerdì pubblichiamo i commenti di par- Gli acquesi aventi diritto al presenta al pubblico in locali ap- 8 dicembre, gli ospiti presenti te, perché tutti abbiano elementi voto erano 17.744 di cui positamente predisposti per la alla cerimonia di inaugurazio- di giudizio sugli uni e sugli altri 9.490 femmine e 8.254 ma- realizzazione di mostre di presti- ne della Esposizione schieramenti, mentre non ripor- schi. -

Iniezione the Newsletter of the Northwest Alfa Romeo Club

Iniezione The newsletter of the Northwest Alfa Romeo Club It’s Here! The 2014 NWARC Holiday Party December 14! Coming up this Sunday is the annual NW Alfa Romeo Club Holiday Party. This event is always a popular gathering of our friends and families to laugh about the past year and spin stories about what we’ll do next year. There’s plenty of Alfa Romeo goodies on the auction tables and we enjoy great foods and even talk a little bit about our cars and car issues and car nuts. This year we’ve moved the Holiday Party to a great location in Burien called Filiberto’s. This dedicated restaurant will be open- ing just for us and serves some of the best Italian food outside of Italy… and perhaps better than most you’d find within Italy. There will be a very good No-Host bar to enjoy. The meal will be served family style Italian so you can choose what you prefer and you’ll probably be stuffed when finished. They will have gluten-free choices if requested. (Contact Bill Gehring at [email protected] by Friday morning if you want to re- quest gluten-free options.) All your fellow Alfisti will be there! In addition to the really good food, you’ll enjoy a fun presentation, festive atmosphere, Alfista of the Year will presented, and a chance to do some holiday shopping from the Auction tables. Filiberto’s Italian Restaurant 653 SW 152nd Street Burien, WA 98166 (filibertositalianrestaurant.com) Plenty of parking! Sunday, December 14th Starting at 5 PM, going until we get kicked out Register Now! The registration must close at Noon on Friday so final plans and prep can be done. -

Pur Sang Index: a Publication of the American Bugatti Club from 1960 to 12/31/2021 Table of Contents Author Subject Car Year Qt

Pur Sang Index: A publication of the American Bugatti Club From 1960 to 12/31/2021 Table of Contents Author Subject Car Year Qtr. Vol Iss Pg The hopes and excitement of 2021 as the medical community is getting a handle on COVID-19. Coordination for the East Editorial Baran, Matthew Coast Rally for September 2020 Autumn 60 4 3 Obituaries Jack R. du Gan 2020 Autumn 60 4 5 2020 ABC Fall Update ABC Board Discussion on the cancellation of all events due to the COVID crisis 2020 Autumn 60 4 6 Figthing COVID-19 in our Driving Ms Pat (1931 T40A) in a 5-day rally named "Enjoy the Moment" tour. Several other beautiful cars were in T40A Bugatti Stranberg, Sharon attendance. T40A 2020 Autumn 60 4 8 Another Look at Retromobile 2020 Kleen, John Last known event in the EU. Attended the auction at the Grand Palais. T40 GS for auction. All 2020 Autumn 60 4 11 Bonhams Ameila Island Auction Sports Car Market Bonhams Annual Auction at Amelia Island. T55 sells for $7,100,000. Auction record for a T55 is $10million. T55 2020 Autumn 60 4 16 T59, Gooding & Co.'s Passion of a lifetime auction. 15 cars from the Hubert Fabri collection were auctioned off for a total of over T35C, Passion of a Lifetime Clifford, Tom 34 million pounds. The 3 Bugattis set a new world auction record for sales of over 21 million pounds. T57S 2020 Autumn 60 4 18 38th Lime Rock Historic Festival held on Labor Day Weekend. 75 cars took part in the 17-mile race. -

Go Like Hell Ford Ferrari at

Ford, Ferrari, and their Battle for Speed and Glory at Le Mans BOOKS BY A. J. BAIME Big shots: The Men Behind the Booze Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans GO LIKE HELL FORD, FERRARI, AND THEIR BATTLE FOR SPEED AND GLORY AT LE MANS A. J. BAIME MARINER BOOKS HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT BOSTON NEW YORK I beleive that if a man wanted to walk on water? and was prepared to give up everything else in life, he could do it. He could walk on water. I’m serious. - Stirling Moss, race car driver, early 1960s However one look at it, Ford of Dearborn has set the cat among the pigeons. We are on the threshold of possibly the most excit- ing racing era in history. - Sports Illustrated, May 11, 1964 CONTENTS Introduction 11 Prologue 13 PART 1: KINGS OF THE ROAD 1. The Deuce 21 2. Il Commendatore 32 3. Total Performance: Ford Motor Company, 1963 44 4. Ferrari, Dino, and Phil Hill: 1957-1961 55 5. The Palace Revolt: Italy, 1961 63 6. Ferrari/Ford and Ford/Ferrari: Spring 1963 69 PART 2: A CAR IS BORN 7. Means and Motive 77 8. II Grande John: Italy, Spring 1963-1964 83 9. The Ford GT40: January-April 1964 90 10. Loss of Innocence: April-June 1964 97 11. Le Mans, 1964 102 12. Aftermath: June-December 1964 118 PART 3: SPEED RISING 13. Henry II Shelby and Daytona: January-February 1965 129 14. 220mph: February-June 1965 140 15. -

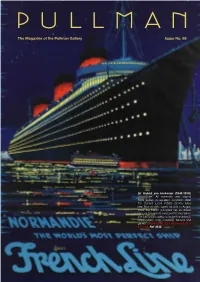

The Magazine of the Pullman Gallery Issue No. 68

The Magazine of the Pullman Gallery Issue No. 68 Sir Hubert von Herkomer (1849-1914): ‘Normandie’. An extremely rare, original 1939 poster, in excellent condition. After the Cunard Line’s R.M.S Queen Mary beat Normandie’s speed records in August 1938, the French promoted her, as shown here, as ‘the world’s most perfect ship’ (since she was unfortunately no longer the fastest!). Conservation linen mounted, framed and glazed. Overall size: 32 x 46 inches (81 x 117 cm). Ref 4936 p.60 p.37 p.71 p.11 p.43 p.17 p.6 p.30 p.29 The Pullman Gallery specializes in 20th century objets de luxe. Our gallery in King Street, St. James’s next to Christie’s, houses London’s finest collection of rare Art Deco cocktail 14 King Street shakers and luxury period accessories, St. James’s sculpture, original posters and paintings London SW1Y 6QU relating to powered transport, as well as automobile bronzes, trophies, fine scale racing Tel: +44 (0)20 7930 9595 car models, early tinplate toys, vintage car [email protected] mascots, Art Deco furniture, winter sports- related objects, art and sculpture. www.pullmangallery.com Monday – Friday 10.00 – 18.00 and by appointment Pitcher Perfect Maison Desny, Paris: an extremely scarce nickel- interiors for a select clientele, plated Modernist cocktail pitcher or water jug, designing furniture, murals, the tall slender vessel almost cantilevering rugs, lighting and decorative from an elongated curved handle objects in a strikingly scrolling up from a circular foot. Signed refined and geometric ‘DESNY PARIS’ to the edge of the modernist vocabulary. -

Page 1 of 89 PUR SANG a Publication of the American Bugatti Club Index

PUR SANG A publication of the American Bugatti Club Index from 1960 to present (3/31/2016) Iss Pg Table of Contents Author: Last Name, First Subject Car Year Quarter Vol. No. No. Editorial Clifford, Tom Five museums featuring Bugattis help keep the marque relevant today, the Simeone, Revs Institute, Mullin, Petersen and Nethercutt All 2016 Spring 56 2 3 Miscellaneous Notes Clifford, Tom Bugattis included in 22nd Annual Millers at Milwaukee Vintage Indy Car Event July 8-9, 2016 at West Allis, WI see harrymillerclub.com 2016 Spring 56 2 4 Miscellaneous Notes Clifford, Tom International Bugatti Rally schedule extended to 2019 in Ireland. 2016 is Switzerland, 2017 Italy and 2018 United States 2016 Spring 56 2 4 Miscellaneous Notes Clifford, Tom Donations to club with dues sent by Adams, Cantore, Clifford, Howe, Latham, Mann, Rasansky, Samaha, and Simms 2016 Spring 56 2 4 Miscellaneous Notes Clifford, Tom International Historic Motoring Awards 2015 Industry Supporter of the Year to Mc Pherson College Automotive Restoration Program 2016 Spring 56 2 4 Miscellaneous Notes Clifford, Tom ABC Maine Rally for maximum of 25 cars being held Sept 15-19 around mid-coast of Maine, contact Chrisso Rheault at [email protected] 2016 Spring 56 2 4 Miscellaneous Notes Clifford, Tom Four ABC books still available at Mullin Automotive Musuem - Type 43 Register, Swiss Bugatti Register, Type 35C and ABC Register 2003 2016 Spring 56 2 5 Miscellaneous Notes Clifford, Tom Pur Sang 1966 Vol 7 No 2 includes Coverdale Meeting, Ted Rose's T57, results of 5 GPs from 1934, LeMans 1935, T57 fan belt, T40 spec sheets All 2016 Spring 56 2 5 Miscellaneous Notes Clifford, Tom Autoweek reports that new Chiron with 8 liter 2 staged turbochargered W16 engine has 1500 hp for 0-62 in less than 2.5 sec for $2.6 million Chiron 2016 Spring 56 2 5 Miscellaneous Notes Clifford, Tom Joseph Cantore has passed away.