Und Regionalplanung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Anlage 4 Präsentation Von Ulrich Androsch

GEWÄSSERVERBAND Bergstraße An der Weschnitz 1 64653 Lorsch 0 62 51 / 5 24 85 [email protected] www.gewaesserverband-bergstrasse.de 2. Auftaktveranstaltung WRRL Kreis Bergstraße AK Oberflächengewässer (AK OW) Umfang im Verbandsgebiet Umsetzungsplanung Was ist bisher passiert Was passiert noch Seite 16 WRRL-Umsetzung im Kreis Bergstraße 1. WRRL-Gewässer Bergstraße WRRL-Umsetzung im Kreis Bergstraße 2. Wanderhindernisse, ~ 250 Stck. Bergstraße Seite 17 WRRL-Umsetzung im Kreis Bergstraße 3. Strukturdefizite, i. M. > 90 % Bergstraße Seite 18 Seite 19 Mitlechtern Mitlechtern Seite 20 WRRL-Umsetzung im Kreis Bergstraße 4. Bisherige Maßnahmenumsetzung Gernsheim Langwaden Zwingenberg Groß Rohrheim Biblis Lindenfels Einhausen Bensheim Lorsch Heppenheim Fürth Bürstadt Rimbach Mörlenbach Lampertheim umge in Vor- Strukturaufwertung Birkenau setzt bereitung Weinheim Beseitigung Wanderhindernis –umgesetzt4 Viernheim Beseitigung Wanderhindernis –in Vorbereitung Bergstraße Seite 21 WRRL-Umsetzung im Kreis Bergstraße 4. Bisherige Maßnahmenumsetzung Gernsheim Langwaden Zwingenberg Groß Rohrheim Biblis Lindenfels Einhausen Bensheim Lorsch Heppenheim Fürth Bürstadt Weschnitz: Längsdurchgängigkeit Weschnitz/NW bis Landesgrenze hergestellt (1 WH) Rimbach Längsdurchgängigkeit oberes Weschnitztal, 2 WH in Vorbereitung Längsdurchgängigkeit Weschnitz/AW noch in 2011 Strukturaufwertung Weschnitz: 3 km (2011), 7,5 km in Vorbereitung (RP, ab 2012) Meerbach: Mörlenbach Längsdurchgängigkeit bis oberhalb Bensheim hergestellt (2 WH) Lampertheim Strukturaufwertung: -

Stadtplan Fürth

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a aaa a a a a a aa a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a aa a a aa a a a a a a aa a a a aa a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a aa asb a tutz ach erg S a a a aa a a a aa a a a a D a a a a a a a a a aa a a aa a a a a a a aaa a a aaaa aaaaa a a a a a nacha a an a Glashüt- Krehberg- anach Winterkasten aa a a a a a a a a a a a a a a a a a W Ð 1 a aa Schannen- nach Winkel nach Reichelsheim a a aaa a i a nach Kolmbach aaa tenweg e r F a 494,6 sens e ch - aa bach tr. -

Stocking Measures with Big Salmonids in the Rhine System 2017

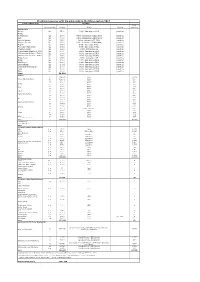

Stocking measures with big salmonids in the Rhine system 2017 Country/Water body Stocking smolt Kind and stage Number Origin Marking equivalent Switzerland Wiese Lp 3500 Petite Camargue B1K3 genetics Rhine Riehenteich Lp 1.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Birs Lp 4.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Arisdörferbach Lp 1.500 Petite Camargue F1 Wild genetics Hintere Frenke Lp 2.500 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Ergolz Lp 3.500 Petite Camargue K7C1 genetics Fluebach Harbotswil Lp 1.300 Petite Camargue K7C1 genetics Magdenerbach Lp 3.900 Petite Camargue K5 genetics Möhlinbach (Bachtele, Möhlin) Lp 600 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Möhlin / Zeiningen) Lp 2.000 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Zuzgen, Hellikon) Lp 3.500 Petite Camargue B7B8 genetics Etzgerbach Lp 4.500 Petite Camargue K5 genetics Rhine Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Old Rhine Lp 2.500 Petite Camargue B2K6 genetics Bachtalbach Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Inland canal Klingnau Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Surb Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Bünz Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Sum 39.300 France L0 269.147 Allier 13457 Rhein (Alt-/Restrhein) L0 142.000 Rhine 7100 La 31.500 Rhine 3150 L0 5.000 Rhine 250 Doller La 21.900 Rhine 2190 L0 2.500 Rhine 125 Thur La 12.000 Rhine 1200 L0 2.500 Rhine 125 Lauch La 5.000 Rhine 500 Fecht und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 39.000 Rhine 3900 L0 4.200 Rhine 210 Ill La 17.500 Rhine 1750 Giessen und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 28.472 Rhine 2847 L0 10.500 Rhine 525 -

Fulda Weser Diemel Werra Ulster Frieda Lahn Oberrhein Mittelrhein

Risikogebiet (Bezeichnung im 2. HWRM-Zyklus) Kennummer (APSFR_CD) Hydraulische Bearbeitung im: Bisherige Bezeichnung/Aufteilung im 1. Zyklus Zuständig Fulda 1. Zyklus (hessisches Pilotprojekt) mit z.T. Neubearbeitung im HWRMP-Fulda Regierungspräsidium Kassel, Standort Kassel, 2. Zyklus Abteilung III Umwelt- und Arbeitsschutz, Dezernat: 31.3 (Gewässerkennziffer 42) Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz (außer im Von der Mündung der Fliede in die Fulda bis zur Landesgrenze Hessen/Niedersachsen (die unteren 5 km liegen in Niedersachsen). Gewässerabschnitt innerhalb des Vogelsbergkreises). Mit Berücksichtigung der folgenden Gewässerabschnitte und Nebengewässer: Fulda (Gewässerkennziffer 42) - im Vogelsbergkreis 1. Zyklus mit Neubearbeitung im 2. Zyklus Regierungspräsidium Gießen, Dezernat: 41.2 Oberirdische Abschnitt der Fulda innerhalb des Vogelsbergkreises, von Flusskilometer 143,9 bis 168,0. Gewässer, Hochwasserschutz. Eder (Gewässerkennziffer 428) DEHE_RG_42_FUL_PE04 1. Zyklus Regierungspräsidium Kassel, Standort Kassel, Abteilung III Von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen bis zur Mündung in die Fulda. Umwelt- und Arbeitsschutz, Dezernat: 31.3 Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz. Haune (Gewässerkziffer 426) Von der Haunetalsperre bis zur Mündung in die Fulda. Losse (Gewässerkennziffer 4296) 1. Zyklus mit Neubearbeitung im 2. Zyklus Verlauf innerhalb des Stadtgebiets Kassel. Schwalm (Gewässerkennziffer 4288) 1. Zyklus Vom Hochwasserrückhaltebecken Heidelbach bis zur Mündung in die Eder. Weser 1. Zyklus HWRMP-Diemel und Weser -

Council CNL(14)23 Annual Progress Report on Actions Taken

Agenda Item 6.1 For Information Council CNL(14)23 Annual Progress Report on Actions Taken Under Implementation Plans for the Calendar Year 2013 EU – Germany CNL(14)23 Annual Progress Report on Actions taken under Implementation Plans for the Calendar Year 2013 The primary purposes of the Annual Progress Reports are to provide details of: • any changes to the management regime for salmon and consequent changes to the Implementation Plan; • actions that have been taken under the Implementation Plan in the previous year; • significant changes to the status of stocks, and a report on catches; and • actions taken in accordance with the provisions of the Convention These reports will be reviewed by the Council. Please complete this form and return it to the Secretariat by 1 April 2014. The annual report 2013 is structured according to the catchments of the rivers Rhine, Ems, Weser and Elbe. Party: European Union Jurisdiction/Region: Germany 1: Changes to the Implementation Plan 1.1 Describe any proposed revisions to the Implementation Plan and, where appropriate, provide a revised plan. Item 3.3 - Provide an update on progress against actions relating to Aquaculture, Introductions and Transfers and Transgenics (section 4.8 of the Implementation Plan) - has been supplemented by a new measure (A2). 1.2 Describe any major new initiatives or achievements for salmon conservation and management that you wish to highlight. Rhine ICPR The 15th Conference of Rhine Ministers held on 28th October 2013 in Basel has agreed on the following points for the rebuilding of a self-sustainable salmon population in the Rhine system in its Communiqué of Ministers (www.iksr.org / International Cooperation / Conferences of Ministers): - Salmon stocking can be reduced step by step in parts of the River Sieg system in the lower reaches of the Rhine, even though such stocking measures on the long run remain absolutely essential in the upper reaches of the Rhine, in order to increase the number of returnees and to enhance the carefully starting natural reproduction. -

Weschnitz Und Für Den Neckar (Hessen)

Erarbeitung der Hochwasserrisikomanagementpläne für den Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz und für den Neckar (Hessen) 2. Beteiligungsveranstaltung am 12. März in Lorsch 1 Vorstellung des Entwurfs HWRMP Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz und Neckar (Hessen) Teil II Hochwasserrisikomanagement-Plan 2. Beteiligungsveranstaltung am 12. März in Lorsch 2 Vorstellung des Entwurfs HWRMP Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz und Neckar (Hessen) Teil II Hochwasserrisikomanagement-Plan Dr. Sandra Pennekamp (IU) 3 HWRMP Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz und HWRMP Neckar (Hessen) - Struktur • Gliederung des Berichts 1. Einleitung 2. Allgemeine Beschreibung des EZG 3. Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 4. Beschreibung der Hochwassergefahr und des HWGK & Hochwasserrisikos HWRK 5. Hochwasserrisikomanagementplanung 6. Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit und deren Ergebnisse 7. Umsetzungsstrategie und Einbindung in die Hochwasserrisiko- managementplanung auf der Ebene der FGE Rhein 8. Literaturverzeichnis 4 Allgemeine Beschreibung des EZG Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz • Fläche EZG Oberrhein (Hess. Ried): 1.462 km2 davon Weschnitz : 332 km2 • Durch HQextrem betroffene Kommunen im EZG : 26 • Davon mit betroffenen Siedlungsflächen: 21 • Gesamt-Bevölkerung in den betroffenen Kommunen: 439.907 EW • Potenziell betroffene Bevölkerung (HQextrem) nach Gewässer: Oberrhein: 209.507 betr. Personen Weschnitz: 4.380 betr. Personen 5 Allgemeine Beschreibung des EZG Neckar (Hessen) • Fläche EZG Neckar (Hessen): 300 km2 • Durch -

Gesetzblatt Für Baden-Württemberg

ISSN 0174-478 X 389 GESETZBLATT FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 2013 Ausgegeben Stuttgart, Donnerstag, 12. Dezember 2013 Nr. 17 Tag I N H A LT Seite 3. 12. 13 Gesetz zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg . 389 3. 12. 13 Gesetz über das Absehen von der Zusage der Umzugskostenvergütung in beson deren Härte- fällen bei Schließung oder Änderung des Aufgabenbereiches von Einrichtungen des Justiz- vollzuges . 447 3. 12. 13 Gesetz zur Errichtung des Nationalparks Schwarzwald und zur Änderung weiterer Vorschrif- ten . 449 3. 12. 13 Gesetz zur Änderung des Landesreisekostengesetzes . 476 27. 11. 13 Verordnung des Justizministeriums zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger . 476 Gesetz zur Neuordnung des § 10 Entschädigung, Wiederherstellung Wasserrechts in Baden-Württemberg § 11 Künstliche Landgewinnung an einem öffentlichen Gewässer Vom 3. Dezember 2013 Teil 2 Bewirtschaftung von Gewässern Der Landtag hat am 27. November 2013 das folgende Gesetz beschlossen: Abschnitt 1: Gemeinsame Bestimmungen § 12 Grundsätze Artikel 1 § 13 Zuordnung der Gewässer zu Flussgebietseinheiten (zu § 7 Absatz 1 und 5 WHG) Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) § 14 Benutzungen § 15 Alte Rechte und alte Befugnisse (zu § 20 WHG) INHALTSÜBERSICHT § 16 Verzicht auf Wasserbenutzungsrechte, -befugnisse und sonstige Vorhabenzulassungen Teil 1 § 17 Vorkehrungen bei Erlöschen von Wasserbenutzungsrechten, Allgemeine Bestimmungen, Gewässereinteilung, Eigentum -befugnissen und sonstigen Vorhabenzulassungen § 1 Allgemeine -

Hochwasserrisikomanagementpl

Hochwasserrisikomanagementplan Bearbeitungsgebiet Oberrhein Flussgebietseinheit Rhein Inhalt: Beschreibung und Bewertung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos Ziele des Hochwasserrisikomanagements Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die verantwortlichen Akteure Zielgruppen: Europäische Kommission, Behörden, Kommunen und Öffentlichkeit FLUSSGEBIETSBEHÖRDE Regierungspräsidium Karlsruhe 76247 Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de BEARBEITUNG Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 52 - Gewässer und Boden 76247 Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de Regierungspräsidium Freiburg Referat 52 - Gewässer und Boden 79083 Freiburg i. Br. www.rp-freiburg.de BILDNACHWEIS Deckblatt (rechts): Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Freiburg STAND Oktober 2015 Seite 1 Erläuterungen zum Hochwasserrisikomanagementplan für das deutsche Einzugsgebiet des Rheins Impressum Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- Württemberg Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher- schutz Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klima- schutz Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Saarland Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz Bundesministerium -

Mit Weschnitz

Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt (Darmstadt) Dezernate 41.2 und 41.6 Hochwasserrisikomanagementplan für das Einzugsgebiet Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz Stand: Juni 2015 Verantwortlich bearbeitet durch: In Zusammenarbeit mit: Im Auftrag des Landes Hessen Vertreten durch das: Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt AUFTRAGGEBER: Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt (Darmstadt) Dezernat 41.2 und 41.6 Wilhelminenstraße 1-3 64283 Darmstadt Internet: http://www.rp-darmstadt.hessen.de/ Tel.: +49 (0)6151 12 8126 bzw. 6522 Fax: +49 (0)6151 12 5031 BEARBEITER: Mühlhohle 2, D-65205 Wiesbaden-Erbenheim Julius-Reiber-Straße 17 D-64293 Darmstadt Nusselstraße 2 D-81245 München Hans-Böckler-Straße 87 D-55128 Mainz PROJEKTLAUFZEIT: April 2012 bis Juni 2014 PROJEKTSTAND: HWGK und HWRK, Februar 2013 RMP Maßnahmenplanung, Juni 2014 SUP Umweltbericht, Juni 2014 TITELBILD: Rhein bei Gernsheim (Foto: Sandra Pennekamp / IU) Hochwasserrisikomanagementplan Oberrhein (Hess. Ried) mit Weschnitz Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 1 1.1 Hochwasserrisikomanagement (allgemein) 3 1.2 Räumlicher Geltungsbereich des Hochwasserrisikomanagementplans 6 1.3 Zuständige Behörden 9 2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES EINZUGSGEBIETES 10 2.1 Geographie 10 2.2 Geologie 10 2.3 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 14 2.4 Oberflächengewässer 15 2.5 Siedlungsgebiete, bedeutende Verkehrswege, sonstige Flächennutzung 17 2.6 Schutzgebiete 20 2.7 Kulturerbe 22 3 VORLÄUFIGE -

Internationally Coordinated Management Plan 2015 for the International River Basin District of the Rhine

Internationally Coordinated Management Plan 2015 for the International River Basin District of the Rhine (Part A = Overriding Part) December 2015 Imprint Joint report of The Republic of Italy, The Principality of Liechtenstein, The Federal Republic of Austria, The Federal Republic of Germany, The Republic of France, The Grand Duchy of Luxemburg, The Kingdom of Belgium, The Kingdom of the Netherlands With the cooperation of the Swiss Confederation Data sources Competent Authorities in the Rhine river basin district Coordination Rhine Coordination Committee in cooperation with the International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) Drafting of maps Federal Institute of Hydrology, Koblenz, Germany Publisher: International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) Kaiserin-Augusta-Anlagen 15, D 56068 Koblenz P.O. box 20 02 53, D 56002 Koblenz Telephone +49-(0)261-94252-0, Fax +49-(0)261-94252-52 Email: [email protected] www.iksr.org Translation: Karin Wehner ISBN 978-3-941994-72-0 © IKSR-CIPR-ICBR 2015 IKSR CIPR ICBR Bewirtschaftungsplan 2015 IFGE Rhein Contents Introduction .................................................................................. 6 1. General description .............................................................. 8 1.1 Surface water bodies in the IRBD Rhine ................................................. 11 1.2 Groundwater ...................................................................................... 12 2. Human activities and stresses .......................................... -

Gao 6 30/06/17 10:10 Pagina 1

PCA 7_2017_06-19.qxp_gao 6 30/06/17 10:10 Pagina 1 european journal of ppostclascsicalarchaaeologies volume 7/2017 SAP Società Archeologica s.r.l. Mantova 2017 PCA 7_2017_06-19.qxp_gao 6 14/07/17 10:47 Pagina 2 pca EDITORS EDITORIAL BOARD Gian Pietro Brogiolo (chief editor) Gilberto Artioli (Università degli Studi di Padova) Alexandra Chavarría (executive editor) Paul Arthur (Università del Salento) Margarita Díaz-Andreu (ICREA - Universitat de Barcelona) ADVISORY BOARD José M. Martín Civantos (Universidad de Granada) Martin Carver (University of York) Girolamo Fiorentino (Università del Salento) Caterina Giostra (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) Matthew H. Johnson (Northwestern University of Chicago) Susanne Hakenbeck (University of Cambridge) Giuliano Volpe (Università degli Studi di Foggia) Vasco La Salvia (Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara) Marco Valenti (Università degli Studi di Siena) Bastien Lefebvre (Université Toulouse - Jean Jaurès) Alberto León (Universidad de Córdoba) ASSISTANT EDITOR Tamara Lewit (Trinity College - University of Melbourne) Francesca Benetti Federico Marazzi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) Dieter Quast (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz) LANGUAGE EDITOR Andrew Reynolds (University College London) Rebecca Devlin (University of Louisville) Mauro Rottoli (Laboratorio di archeobiologia dei Musei Civici di Como) Colin Rynne (University College Cork) Post-Classical Archaeologies (PCA) is an independent, international, peer-reviewed journal devoted to the communication of post-classical research. PCA publishes a variety of manuscript types, including original research, discussions and review articles. Topics of interest include all subjects that relate to the science and practice of archaeology, particularly multidisci- plinary research which use specialist methodologies, such as zooarchaeology, paleobotany, archaeometallurgy, archaeom- etry, spatial analysis, as well as other experimental methodologies applied to the archaeology of post-classical Europe. -

Umweltbericht Zur Strategischen Umweltprüfung Des Hochwasserrisikomanagementplans Der Flussgebietsgemeinschaft Rhein Für Den Z

Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung des Hochwasserrisikomanagementplans der Flussgebietsgemeinschaft Rhein für den Zeitraum 2021 bis 2027 Entwurf, Stand: 15. Februar 2021 Impressum: Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein) – Mitglieder: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- Württemberg Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher- schutz Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau- cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Saarland Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Zuständige Behörden für die Aufstellung des Hochwasserrisikomanagementplans Baden-Württemberg: Regierungspräsidium Freiburg Regierungspräsidium Karlsruhe Regierungspräsidium Stuttgart Regierungspräsidium Tübingen Bayern: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Hessen: Regierungspräsidium Darmstadt Regierungspräsidium Gießen Niedersachsen: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Nordrhein-Westfalen: Bezirksregierung Düsseldorf Rheinland-Pfalz: Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz