Delimitation Des Zones Inondables De La Bruche Article R 111-3 Du Code De L’Urbanisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Un Projet Pour Lʼavenir

L ELE BULLETIN M MUNICIPALO DE LALSHEMIEN VILLE DE MOLSHEIM - Numéro 41 - Printemps 2006 Un projet pour lʼavenir .............................................................................EDITORIAL Au sommaire HOMMAGE Hommage à Madame Catherine PE- TER , adjointe au maire, en l’église paroissiale de Molsheim le 21 fé- vrier 2006 pages 4 à 5 SPORT e 15 février dernier, Catherine PETER disparaissait des suites Stadium : un projet pour l’avenir dʼun brutal accident de santé. De nombreux concitoyens, le pages 6 à 7 personnel communal et lʼensemble des élus municipaux auront Lété bouleversés par cette terrible nouvelle. ECONOMIE Pilier essentiel de la vie municipale, Catherine avait trois fonctions: Le Foyer de la Basse-Bruche : 50 Adjoint aux affaires scolaires, Chargée des relations internationales ans d’économie sociale et Présidente du Comité des Fêtes, quʼelle avait fondé il y a quelques pages 8 à 9 années. HISTOIRE Amie fidèle, adjointe loyale, élue engagée, femme de conviction, cʼest surtout son grand sourire et sa constante gentillesse que nous De Gaulle à Molsheim (22 nov. garderons au plus profond de nos cœurs. 1959) pages 10 à 11 A cours dʼune décennie, Catherine a fait preuve dʼun engagement plein et entier au service de Molsheim et de sa population. Elle aura VIE ASSOCIATIVE concilié vie familiale et professionnelle, engagement associatif et Le don du sang municipal. Soulignons simplement lʼénergie de celle qui a tant donné pages 12 à 14 pour que les projets qui lui tenaient à cœur deviennent réalité. CULTURE Merci à Catherine pour sa générosité, merci aussi à sa famille L’énigme du Rocher du Faucon dʼavoir partagé et soutenu un engagement aussi intense. -

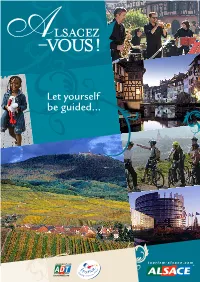

Let Yourself Be Guided…

Let yourself be guided… tourism-alsace.com Contents Introduction 4 to 7 Strasbourg Colmar and Mulhouse Escape into a natural paradise 8 to 17 Discover nature Parks and gardens Well-being and health resorts Wildlife parks and theme parks Hiking Cycle touring, mountain biking, high wire adventure parks, climbing Horseback packing Golf and mini-golf courses Waterborne tourism Water sports, swimming Airborne sports Fishing Winter sports Multi-activity holidays Taste unique local specialities! 18 to 25 Gastronomy, wine seminar, cookery classes Visit the markets Museums of arts and traditions Towns and villages “in bloom”, handicraft Half-timbered houses, traditional Alsatian costume Festivals and traditions Lay siege to history! 26 to 35 Museums Land of fortified castles Memorial sites Religious heritage Practical information about Alsace 36 to 45 Access Accommodation Disabled access Alsace without the car Family holidays in Alsace Weekend and mini-breaks French lessons Festivals, shows and events Tourist Information Offices Tourist trails and routes Map of Alsace The guide to your stay in Alsace Nestling between the Vosges and the Rhine, Alsace is a charming little region with a big reputation. At the crossroads of the Germanic and Latin worlds, it is passionate about its History, yet firmly anchored in modern Europe and open to the world. Rated as among the most beautiful in France, the Alsatian towns and cities win the “Grand prix national de fleurissement”, “Towns in Bloom” prices every year. Through their festivals and their traditions, they have managed to preserve a strong identity based on a particular way of living. World famous cuisine, a remarkably rich history, welcoming and friendly people: in this jewel of a region there really is something for everyone. -

Fiche Fort De Mutzig RRR Grand

FICHE EXPERIENCE Le Fort de Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II La forteresse géante TITRE DU PROJET : Commémoration du centenaire 1914-18 Thématiques au Fort de Mutzig - Spectacle « Rouge Horizon » Soutien aux actions de sensibilisation et de découverte OBJECTIFS du patrimoine culturel Dans le cadre des commémorations du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale et pour initier une démarche de tourisme de Territoire mémoire, de nombreuses actions et projets ont été mis en place par ALSACE / Bas-Rhin (67) l’ensemble des acteurs locaux du tourisme. Plusieurs manifestations ont GAL Bruche Mossig Piémont ainsi été proposées au Fort de Mutzig, notamment un spectacle trilingue de théâtre vivant en plein-air « Rouge Horizon ». Ce spectacle a permis de Nom des porteurs de projets sensibiliser et de faire découvrir sous un autre angle ce lieu emblématique, Association Fort de Mutzig - en présentant une approche du vécu des riverains de la région du fort Feste Kaiser Wilhelm II durant cette guerre et en mettant en avant les ressentis différents des citoyens en fonction de leur origine ou leur culture. Restauré par des bénévoles allemands et français depuis 30 ans, le Fort est aujourd’hui un lieu de mémoire de la réconciliation, tout en révélant une intéressante muséographie des techniques de pointe de l’époque. CONTEXTE DU PROJET Le Fort de Mutzig a été édifié de 1893 à 1916 par l’empire allemand, sous le nom de « Feste Kaiser Wilhelm II » (Littéralement : « Groupe fortifié empereur Guillaume II »). En liaison avec les fortifications de Strasbourg, Coût du projet le fort (Feste) avait pour rôle de barrer la plaine du Rhin contre toute Montant total : 37 685,69 € HT offensive française en Alsace. -

L'avenir Ensemble

L’AVENIR COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG www.cc-molsheim-mutzig.fr ENSEMBLE Journal d’information de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG Avril 2013 N°18 Communes Après STILL, c’est HEILIGENBERG, NIEDERHASLACH Je ne peux qu’être heureux et fier du chemin membres et OBERHASLACH qui rejoignent la Communauté parcouru ensemble depuis la création de notre de Communes, le 1 er Janvier 2014. structure en 1998, nous étions alors 10 communes. ALTORF Notre structure intercom - Au 1 e Janvier 2014, l’Alsace aura achevé sa carte AVOLSHEIM munale aura alors atteint intercommunale fédérant en 59 structures 904 DACHSTEIN son périmètre définitif communes. D’un point de vue général, l’Alsace DINSHEIM- puisque chaque Commune peut être satisfaite de cette évolution dans la mesure SUR-BRUCHE de notre arrondissement où elle a su construire de manière apaisée une carte sera, désormais, membre intercommunale homogène, cohérente qui marquera DORLISHEIM d’une structure intercom - l’avenir pour plusieurs générations. DUPPIGHEIM munale. DUTTLENHEIM Dans cette logique, nous avons pris notre part, nous J’aimerais, d’abord, sou - avons pris nos responsabilités, nous avons fait ce qui ERGERSHEIM haiter la bienvenue à nos devait être fait. Demain, nous poursuivrons notre ERNOLSHEIM-SUR- amis de ces 3 Communes chemin avec la même détermination sachant que BRUCHE avec lesquelles une collabo- nos seuls objectifs resteront d’améliorer le présent et GRESSWILLER ration fructueuse se dessine. de préparer l’avenir. MOLSHEIM Je voudrais aussi souligner que la Communauté Bien cordialement à vous. MUTZIG de Communes comptera, dès lors, 18 Communes SOULTZ-LES-BAINS et 39.000 habitants, elle sera ainsi la 3 ème intercom - munalité du Département. -

Le Canal De La Marne Au Rhin

CANAUX ET VÉLOROUTES D’ALSACE Wasserwege und Fernradwege im Elsass Waterways and Cycle routes in Alsace Waterwegen en Fietspaden in de Elzas 5 Sarre-UnionLe canal de la Marne au Rhin | 86 km 3.900 KM 4 km EUROVÉLO 5 : Harskirchen (Section Réchicourt > Strasbourg)(Abschnitt Réchicourt > Straßburg) 17 km (Section Réchicourt > Strasbourg) Sarrewerden Der Rhein Marne Kanal Ecluse 16 /Altviller 16 The Rhine-Marne canal(stuk Réchicourt > Straatsburg) 5 Marne-Rijnkanaal PARC NATUREL 2H30 Diedendorf RÉGIONAL 13 km 14 ALSACE BOSSUE DES VOSGES DU NORD HAGUENAU Mittersheim 13 Fénétrange Schwindratzheim 10,7 km 64 Mutzenhouse Bischwil St-Jean-de-Bassel 11,5 km 6 H 20 km Niederschaeffolsheim Albeschaux Steinbourg Waltenheim 5 H Hochfelden 87 2H 44 sur Zorn Henridorff 37 Rhodes Langatte 41 en cana SAVERNE 4,3 km Brumath nci l 4,8 km A liger Ka ma na 5 km 1 SARREBOURG e er can l 8,2 km 4 h rm al 20 3 H 30 11 km e o F 31 Zornhoff Dettwiller 3H30 6,5 km Monswiller Lupstein Wingersheim Niderviller Vendenheim Kilstett 10 km 5 H Houillon Lutzelbourg Mittelhausen Reichstett Arzviller Saint-Louis 5 km GONDREXANGE 2H45 Guntzviller Marmoutier 2H30 Plaine-de-Walsch Souffelweyersheim 18 Hesse Hohatzenheim 3,8 km Xouaxange Bischheim La Landange 1H15 RÉCHICOURT Schiltigheim KOCHERSBERG 51 15,8 km 15,8 5 km 15,8 Kehl 6 9 km 857 Offe STRASBOURG 85 Bas-Rhin 1 2 3 5 6 7 LORRAINE (F) 9,2 km LOTHRINGEN 2H30 Neuried (D) PFALZ (D) Lauterbourg 6,7 km BAS-RHIN Plobsheim ALSACE 1H Réchicourt Strasbourg LORRAINE 3 km 80 BADENKrafft Colmar SCHWARZWALD (D) Fribourg (DE) Mulhouse -

Hangenbieten Aujourd'hui DECEMBRE 2014

HANGENBIETEN Aujourd’hui Journal d’informations municipales n° 45 décembre 2014 1 Sommaire Le mot du Maire p.3 Délibérations du conseil municipal p.4-6 Etat civil p. 6 Grands anniversaires p. 7 Très haut débit est arrivé p. 9 Nouvelle incursion des gens du voyage p.9 Circulation / Éclairage public p.10 Maison et cours fleuries p.11 Travaux p.13-14 Vie scolaire p. 15-16 Médiathèque p. 17 Urbanisme p. 18-19 Pélerinage à Saint-Nicolas-de-Port et à Rome p. 20 Parroisse protestante / théâtre d’expression p. 21 Le groupe théâtral de HAngenbieten p. 22 Commémoration du 11 novembre p. 24 stage découverte p. 24 Travaux du réseau d’assainissement de la Bruche p.24 Amicale des Sapeurs Pompiers - MESSTi 2014 p. 25 Nouveautés sportives p. 26 Ush / Gymnase et détente / Self-défense p. 27 Sécurité p. 28 Calendrier des manifestations p. 29 Renseignements utiles p. 30 La Commune de Hangenbieten remercie ses fidèles annonceurs pour leur soutien à la réalisation de ce bulletin municipal. Diffusion gratuite : Mairie de Hangenbieten Tél : 03 88 96 01 27 Email : [email protected] Site : www.cc-leschateaux.fr Directeur de publication : André BIETH Numéro tiré à 750 exemplaires Reproduction et vente interdites Composition et impression : Imprimerie JUNG 14 rue de l’Ill – 67118 GEISPOLSHEIM Tél. 03 88 66 20 34 Ce bulletin couvre la période du 20 juin 2014 au 12 décembre 2014 2 Le mot du Maire Nous voici à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel an, les illuminations de Noël de nos rues et places nous donnent matière à réfléchir et à rêver. -

(M Supplément) Administration Générale Et Économie 1800-1870

Archives départementales du Bas-Rhin Répertoire numérique de la sous-série 15 M (M supplément) Administration générale et économie 1800-1870 Dressé en 1980 par Louis Martin Documentaliste aux Archives du Bas-Rhin Remis en forme en 2016 par Dominique Fassel sous la direction d’Adélaïde Zeyer, conservateur du patrimoine Mise à jour du 19 décembre 2019 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) Page 2 sur 204 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) XV. ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE COMPLEMENT Sommaire Introduction Répertoire de la sous-série 15 M Personnel administratif ........................................................................... 15 M 1-7 Elections ................................................................................................... 15 M 8-21 Police générale et administrative............................................................ 15 M 22-212 Distinctions honorifiques ........................................................................ 15 M 213 Hygiène et santé publique ....................................................................... 15 M 214-300 Divisions administratives et territoriales ............................................... 15 M 301-372 Population ................................................................................................ 15 M 373 Etat civil ................................................................................................... 15 M 374-377 Subsistances ............................................................................................ -

Réseau D'assainissement

PLU - Plan Local d'Urbanisme - Commune d' ACHENHEIM NOTE RELATIVE AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT Elaboration le 21/06/1993 Révision n°1 le 18/03/2002 le 09/03/2009 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN – ARRONDISSEMENT DE STRASBOURG-CAMPAGNE COMMUNES D’ACHENHEIM – BREUSCHWICKERSHEIM –HANGENBIETEN – KOLBSHEIM - OSTHOFFEN COMMUNAUTE DE COMMUNES LES CHATEAUX P.L.U. Plan Local d’Urbanisme COMMUNE D’ACHENHEIM ANNEXE SANITAIRE ASSAINISSEMENT Note relative à l’assainissement 2ère phase MARS 2013 1. GENERALITE 1.1 Structure administrative L’assainissement de la commune d’Achenheim est géré par la Communauté de Communes Les Châteaux. Cette collectivité compte 6 552 habitants d’après les derniers recensements, dont 2 209 habitants pour la Commune. Elle s’étend d’Osthoffen à l’ouest, à Hangenbieten et Kolbsheim au sud et à Achenheim à l’est. 1.2 Domaine de compétence La Communauté de Communes est le maître d’ouvrage de l’ensemble des réseaux et ouvrages d’assainissement. La station d’épuration est gérée en régie et la collectivité fait appel à un prestataire pour l’entretien des réseaux. La commune de Dahlenheim est raccordée à la station d’épuration de la Communauté de Communes Les Châteaux tandis que la Commune de Kolbsheim est actuellement raccordée à la station d’épuration du SIVU de la Petite Bruche. La population réellement raccordée actuellement à la station d’épuration est de 6 405 habitants. 2. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 2.1 Station d’épuration Le traitement des eaux usées de la commune est réalisé par la station d’épuration de la Communauté de Communes située sur le ban communal d’Achenheim. -

Canal De La Marne Au Rhin

CANAUX ET VÉLOROUTES D’ALSACE Wasserwege und Fernradwege im Elsass Waterways and Cycle routes in Alsace DES VOSGES DU NORD 2H30 ALSACE BOSSUE 5 Ecluse 16 /Altviller Diedendorf 13 km Le canal de la Marne au Rhin | 86 km 3.900 KM EUROVÉLO 5 : (Section Réchicourt > Strasbourg)(Abschnitt Réchicourt > Straßburg) Mittersheim Der Rhein Marne Kanal (Section Réchicourt > Strasbourg) 5 The Rhine-Marne canal Schwindratzheim Mutzenhouse 6 H 20 km Waltenheim Steinbourg sur Zorn Wahlenheim 87 5 H Hochfelden 2H Mommenheim Henridorff Rhodes Langatte Krautwiller en cana SAVERNE 4,3 km nci l 4,8 km Brumath A liger Ka ma na 5 km SARREBOURG e er can l 8,2 km 4 h rm al 3 H 11 km e o F Dettwiller Wilwisheim Schaffhouse 3H30 6,5 km Zornhoff Wingersheim Niderviller Monswiller Lupstein sur Zorn Vendenheim 10 km GONDREXANGE 5 H Houillon Mittelhausen Lutzelbourg Reichstett Arzviller Saint-Louis Hohatzenheim 5 km 2H45 Olwisheim Guntzviller 2H30 Marmoutier Plaine-de-Walsch Souffelweyersheim 18 Hesse 3,8 km Xouaxange PFALZ (D) KOCHERSBERG Bischheim Landange 1H15 RÉCHICOURT Lauterbourg Schiltigheim 15,8 km 15,8 5 km 15,8 BAS-RHIN Kehl Réchicourt Strasbourg 9 km LORRAINE 857 6 BADEN 0 2 468 10 km Colmar SCHWARZWALD (D) Fribourg (DE) STRASBOURG 1 2 3 5 6 7 Mulhouse LORRAINE (F) HAUT-RHIN 9,2 km LOTHRINGEN BÂLE (CH) Bas-Rhin 2H30 L’idée de relier la Marne au Rhin, c’est-à-dire les voies naviga- Ab dem Ende des 18. Jh. gab es zahlreiche Projekte für The idea of linking the Marne to the Rhine, that bles du bassin de la Seine, à la grande voie rhénane remonte eine West-Ost-Verbindung, die schließlich zum Bau des is to say linking the navigable waterways of the à la fi n du XVIIIe s. -

Auf Den Spuren Eines Riesen… on the Paths of a Giant…

Un peu d'histoire A historical overview Suite à la guerre franco-allemande de 1870-1871, After the Franco-German l'Alsace et la Moselle sont rattachées au nouvel empire War of 1870-1871, the pm 4 to -1.30 pm 12.30 to am 10 allemand sous le nom de “Reischsland Elsass- Alsace and the Moselle : December and mid-october to June from Sundays on Also Open from Monday to Sat day : 9 to 12 am - 2 to 5 pm 5 to 2 - am 12 to 9 : ur day Sat to Monday from Open Lothringen”. Dès 1872, Français et Allemands fortifient were attached to the Ger- Uhr 16 bis 13.30 - Uhr 12.30 bis 10 n la nouvelle frontière afin de préparer une future guerre man Empire and this region : Dezember und mitte-Oktober bis Juni von tags Son Und jugée inévitable. became the "Reichsland Uhr 17 bis 14 - Uhr 12 bis 9 Elsass-Lothrigen". Since : Samstag bis Montag von geöffnet über Jahr ganze Das Horaires élargis selon saison selon élargis Horaires Une fortification impériale : 1872, France and Germany fortify their new border to 13h30-16h et 10h-12h30 : décembre en la décision de construire prepare for a future war, which is assumed to be inevita- et mi-octobre à Juin de dimanches les Egalement une fortification à Mutzig ble. 14h-17h et 9h-12h : Samedi au Lundi du l'année toute Ouvert [email protected] est prise en janvier 1893 par www.ot-molsheim-mutzig.com l'empereur Guillaume II. En An imperial Fort : the deci- 61 11 38 88 +33(0)3 lc elHtld il -72 MOLSHEIM F-67120 Ville de l'Hôtel de Place 9 liaison avec la ceinture for- sion to build the fort of 1 tifiée de Strasbourg, le Mutzig was taken in Janu- MOLSHEIM-MUTZIG DE groupe fortifié de l'empereur aura pour rôle de barrer la ary 1893 by the Emperor REGION LA DE TOURISME DE OFFICE plaine du Rhin contre toute offensive française. -

Catalogue Rhin 1

© 2000. Agence de l'eau Rhin-Meuse BASSIN: RHIN Délégation de bassin Rhin-Meuse Tous droits réservés. RIVIERE: BRUCHE CODE HYDRO: A27_011 DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S (1971-1990) Zone Identification du point P.K.H. Surface du Module Débits mensuels d'étiage (m3/s) hydro B.V. en km² (m3/s) F 1/2 F 1/5 F 1/10 A270 La Bruche à l'amont des Gouttes balards 924,50 5,2 0,018 0,013 0,010 A270 la Bruche à l'amont du confluent de la Moussière 926,16 8,2 0,030 0,021 0,017 A270 La Moussière 5,3 0,057 0,039 0,032 A 270 la Bruche à l'aval du confluent de la Moussière 926,16 13,5 0,318 0,087 0,060 0,049 A270 la Bruche à l'amont du confluent du Grandroué 929,44 22,8 0,547 0,120 0,083 0,067 A270 Le Grandroué 3,2 0,079 0,057 0,041 0,033 A 270 la Bruche à l'aval du confluent du Grandroué 929,44 26,0 0,626 0,177 0,124 0,100 la Bruche à la station limnigraphique de Saulxures A 270 933,26 39,0 0,935 0,270 0,188 0,152 (ex Saint-Blaise) la Bruche à l'amont du confluent du Ruisseau de A 270 934,26 39,4 0,948 0,274 0,191 0,154 Champenay A270 Le Ruisseau de Champenay 15,2 0,465 0,197 0,144 0,117 la Bruche à l'aval du confluent du Ruisseau de A 270 934,26 54,6 1,41 0,471 0,335 0,271 Champenay A 270 la Bruche à l'amont du confluent de la Climontaine 934,63 54,8 1,42 0,473 0,336 0,272 A270 La Climontaine 22,0 0,576 0,118 0,072 0,056 la Bruche à l'aval du confluent de la Climontaine A 270 934,63 76,8 1,99 0,591 0,408 0,328 (limite des zones A270 et A271) A271 la Bruche à l'amont du confluent de la Chergoutte 937,58 84,0 2,18 0,620 0,428 0,344 A271 La Chergoutte 18,1 -

HIKING TRAIL ALONGSIDE the BRUCHE Easy Level

HIKING TRAIL ALONGSIDE THE BRUCHE Easy level Start : Molsheim 6 km 2h 14 m > > Mint Circuit along the Bruche river to visit the oldest church P. Monnaie, rue de la of Alsace: the Dompeter church. Also to see, the St. Monnaie ulrich church and its frescoes. 0,5 Km USEFUL INFORMATION CONTACT Carte IGN n°3716 ET - Mont-Sainte- OT Molsheim-Mutzig +33 (0)3 88 38 11 61 Odile/Molsheim GPX Track Carte Club Vosgien n°4/8 - Strasbourg / Mont Sainte-Odile All trail markings are reproduced courtesy of the Club Vosgien © Fédération du Club Vosgien - 2021 STEPS Start in Molsheim Starting at Place de la Monnaie, take Rue Kopp and then turn right to take the path alongside the Bruche, crossing the river on a metal bridge. Follow the Bruche on the right bank, and after 250 metres take the wooden footbridge across the Dachsteinerbach, put there by the Club Vosgien Dompeter Chuch Cross the fields, to Dompeter, formerly Molsheim’s parish church. This is the oldest rural church in Alsace, said to have been consecrated in 1049 by the Alsatian Pope Leo IX during a visit to the region of his birth. Near the church you will see a huge lime tree; it is hundreds of years old – one of the oldest in Alsace. Avolsheim Walk in front of the small vaulted structure protecting St Petronilla’s spring. Continue in the same direction, following the avenue of copper beeches into the centre of Avolsheim. St Ulrich’s baptistery Take a look at St Ulrich’s baptistery near the village’s parish church.