Notícias Culturais

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Instituições Culturais

R.cient./FAP, Curitiba, v.4, n.1 p.1-19, jan./jun. 2009 1 INSTITUIÇÕES CULTURAIS: GÊNERO, NARRATIVAS E MEMÓRIAS Adriana Vaz 1 RESUMO: Neste artigo, são discutidas as várias funções atribuídas ao museu ao longo da sua trajetória como instituição de conhecimento, cultura e lazer. Dentre as considerações teóricas pertinentes à Sociologia da Arte, discute-se sua abrangência tendo como objeto de estudo as instituições no campo da arte. Empiricamente, o foco é a pesquisa de gênero, ou seja, a transmissão da produção feminina nas artes visuais comparando três espaços de legitimação: o Museu Oscar Niemeyer (MON), as pastas [arte br] produzidas pelo Instituto Arte na Escola pólo UNICENTRO/PR e o Livro Didático de Arte adotado pelo Estado do Paraná para o Ensino Médio. PALAVRAS-CHAVE : sociologia da arte; produção feminina; público; museu. ABSTRACT: The different functions assigned to museums along their history as institutions of knowledge, culture and leisure are discussed in this article. Among the theoretical considerations relevant to the Sociology of Art, the scope of the museum is discussed, having as an object of study the institutions in the field of art. Empirically, the focus is on gender research, that is, the transmission of works produced by women in the visual arts as three legitimating spaces are compared: the Oscar Niemeyer Museum (ONM), the materials [art br] produced by the Institute Art in School UNICENTRO/PR pole and the Art Textbook published by the state of Paraná for middle school. KEYWORDS : sociology of art; production by women; audience; museum. INTRODUÇÃO A pesquisa contempla as áreas de artes visuais, teoria da recepção e sociologia da arte, sendo assim, a relevância é tanto teórica quanto prática, visto que cabe ao sociólogo elucidar o processo de criação do status do artista e sua obra, ou seja, não a produção em si mesma, mas como determinado objeto e /ou produto ascende ao cânone de arte. -

Latin American & Caribbean Studies Courses 2019-2020

LATIN AMERICAN & CARIBBEAN STUDIES COURSES 2019-2020 *These courses will tentatively be offered in the 2019-20 academic year. Courses will be updated on the website as new information is obtained. COURSE GUIDE § Courses numbered 10000-19000 are general education and introductory courses. § Courses numbered 20000- 29900 are intermediate, advanced, or upper-level courses and are open only to undergraduates. § Courses numbered 30000 and above are graduate or professional school courses and are available to undergraduate students only with the consent of the instructor. § Undergraduates registered for 30000-level courses will be held to the graduate-level requirements. To register for courses that are cross listed as both undergraduate and graduate (20000/30000), undergraduates must use the undergraduate number (20000). § Courses are listed in numerical order by the course host’s listing number. Course numbers in parentheses indicate departments with which the course is cross-listed. All courses on this sheet count toward the LACS major/minor and MA program content course requirements unless otherwise indicated. AUTUMN 2019 PORT 12200 (LACS 12200) Portuguese for Spanish Speakers Ana Lima MWF 10:30 – 11:20AM This course is intended for speakers of Spanish to develop competence quickly in spoken and written Portuguese. In this intermediate-level course, students learn ways to apply their Spanish language skills to mastering Portuguese by concentrating on the similarities and differences between the two languages. 2019-2020 LACS Courses 1 updated 4/2/19 LACS 16100/34600 (ANTH 23101; HIST 16101/36101; SOSC 26100; CRES 16101) Introduction to Latin American Civilizations I Emilio Kourí MWF 1:30 – 2:20PM May be taken in sequence or individually. -

Guia SP Design 2020

2020 11 Avenida Paulista. Foto de Miguel Costa Junior. 172 “Queremos o design útil e necessário, belo, amigo do homem e do planeta.” Maria Helena Estrada PATROCÍNIO APOIO REALIZAÇÃO TOK&STOK A Tok&Stok nasceu em 1978 com o propósito de unir uma loja de móveis, design diferenciado, bons preços e entrega rápida.O “Tok” vem do design inovador dos produtos e do charmedas lojas. O “Stok” está presente no atendimento agilizado ao cliente, disponibilizando a retirada imediata como opção de entrega para a maioria de seus produtos. A marca Tok&Stok é uma referência no mercado e vende estilo de vida e inspiração, sendo que em seu portfólio estão trabalhos de designers consagrados no Brasil e no mundo. Com lojas amplas e elegantes, a empresa inovou ao criar ambientes decorados com os produtos de linha em todas as unidades, atraindo consumidores que buscam ideias para casa, gostam de interagir com o espaço e de sentir os produtos de perto. Entre os seus atrativos, destaca-se a grande variedade de sortimento de móveis e objetos decorativos, com mais de 11 mil itens em sua linha de produtos. A Tok&Stok está presente em todo o país com 59 lojas, sendo 11delas na cidade de São Paulo. IED O Istituto Europeo di Design é uma rede internacional de inteligências criativas, unindo educação, pesquisa e ação em design, moda e comunicação. Fundado na Itália, em 1966, o IED se apresenta como um centro de propostas inovadoras, com um modelo educacional pragmático e culturalmente rico, apoiado na síntese do pensamento de seu fundador Francesco Morelli: “saber e saber fazer”. -

Abre-Alas Segunda

ÍNDICE Agremiação Página G.R.E.S. MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL 03 G.R.E.S. UNIDOS DO PORTO DA PEDRA 61 G.R.E.S. PORTELA 117 G.R.E.S. ACADÊMICOS DO GRANDE RIO 195 G.R.E.S. UNIDOS DE VILA ISABEL 253 G.R.E.S. ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA 299 1 GG..RR..EE..SS.. MMOOCCIIDDAADDEE IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEE DDEE PPAADDRREE MMIIGGUUEELL PRESIDENTE PAULO VIANNA 3 ““DDoo PPaarraaííssoo ddee DDeeuuss aaoo PPaarraaííssoo ddaa LLoouuccuurraa,, ccaaddaa uumm ssaabbee oo qquuee pprrooccuurraa”” Carnavalesco CID CARVALHO 5 Abre-Alas – G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel – Carnaval/2010 FICHA TÉCNICA Enredo Enredo “Do Paraíso de Deus ao Paraíso da Loucura cada um sabe o que procura” Carnavalesco Cid Carvalho Autor(es) do Enredo Cid Carvalho Autor(es) da Sinopse do Enredo Cid Carvalho Elaborador(es) do Roteiro do Desfile Cid Carvalho, Alexandre França e Handerson Big Ano da Páginas Livro Autor Editora Edição Consultadas 01 Visão do Paraíso Sérgio Buarque de José Olympio 1959 Todas Holanda 02 América em Tempo Ronaldo Vainfas Jorge Zahar 1992 Todas de Conquista 03 A Conquista da Tzvetan Todorov Martins Fontes 1990 Todas América 04 A Invenção da Edmundo Unesp 1992 Todas América O‟Gormam 05 História da América Jayme Pinsk Contexto 2001 Todas Através de Textos 06 Cultura Consumo e Lívia Barbosa Fundação Getúlio 2000 Todas Identidade Vargas 07 Carnavais Roberto da Matta Jorge Zahar 1979 Todas Malandros e Heróis: Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro 7 Abre-Alas – G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel – Carnaval/2010 FICHA TÉCNICA Enredo Outras informações julgadas necessárias Artigos e textos consultados: BAUMANN, Thereza B. -

A Queda Do Céu: Representação E Mímesis Em Uma “Arte Índia”1

DOI 10.14393/OUV24-v15n1a2019-9 A queda do céu: representação e mímesis em uma “arte índia”1 PEDRO ERNESTO FREITAS LIMA 126 Pedro Ernesto Freitas Lima é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (UnB), na linha de Teoria e História da Arte, pesquisa narrativas curatoriais de caráter identitário. Graduado em Desenho Industrial pela Universidade de Brasília e Mestre em Arte pelo PPG em Artes Visuais da mesma instituição. (<http://lattes.cnpq.br/5379538202080398>). AFILIAÇÃO: Universidade de Brasília (UnB) Brasília DF, Brasil . _______ 1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. ouvirouver Uberlândia v. 15 n. 1 p. 126-141 jan.|jun. 2019 RESUMO Pelo menos desde 2010, Moacir dos Anjos tem realizado curadorias de exposições de artes visuais nas quais, partindo de motes literários, discute com produções ar- tísticas a situação de determinados discursos subalternos sob uma perspectiva pós- colonial. Entre elas, A queda do céu, realizada no Paço das Artes em São Paulo no ano de 2015, parte da obra homônima escrita pelo yanomami Davi Kopenawa junto ao antropólogo francês Bruce Albert para tratar da “questão indígena” e reivindicar o reconhecimento de uma produção artística no Brasil comprometida em trazer essa questão para o campo do sensível como “arte índia”. Pretendemos discutir aqui co- mo a curadoria aciona procedimentos de representação e mímesis, recorrentes em muitas obras, de modo a construir seu argumento político a partir de diálogos com a obra de difícil classificação de Kopenawa e Albert. -

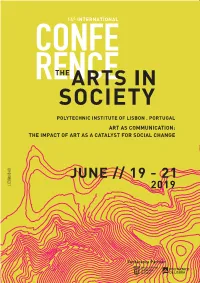

Art As Communication: Y the Impact of Art As a Catalyst for Social Change Cm

capa e contra capa.pdf 1 03/06/2019 10:57:34 POLYTECHNIC INSTITUTE OF LISBON . PORTUGAL C M ART AS COMMUNICATION: Y THE IMPACT OF ART AS A CATALYST FOR SOCIAL CHANGE CM MY CY CMY K Fifteenth International Conference on The Arts in Society Against the Grain: Arts and the Crisis of Democracy NUI Galway Galway, Ireland 24–26 June 2020 Call for Papers We invite proposals for paper presentations, workshops/interactive sessions, posters/exhibits, colloquia, creative practice showcases, virtual posters, or virtual lightning talks. Returning Member Registration We are pleased to oer a Returning Member Registration Discount to delegates who have attended The Arts in Society Conference in the past. Returning research network members receive a discount o the full conference registration rate. ArtsInSociety.com/2020-Conference Conference Partner Fourteenth International Conference on The Arts in Society “Art as Communication: The Impact of Art as a Catalyst for Social Change” 19–21 June 2019 | Polytechnic Institute of Lisbon | Lisbon, Portugal www.artsinsociety.com www.facebook.com/ArtsInSociety @artsinsociety | #ICAIS19 Fourteenth International Conference on the Arts in Society www.artsinsociety.com First published in 2019 in Champaign, Illinois, USA by Common Ground Research Networks, NFP www.cgnetworks.org © 2019 Common Ground Research Networks All rights reserved. Apart from fair dealing for the purpose of study, research, criticism or review as permitted under the applicable copyright legislation, no part of this work may be reproduced by any process without written permission from the publisher. For permissions and other inquiries, please visit the CGScholar Knowledge Base (https://cgscholar.com/cg_support/en). -

University of Southampton Research Repository Eprints Soton

University of Southampton Research Repository ePrints Soton Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given e.g. AUTHOR (year of submission) "Full thesis title", University of Southampton, name of the University School or Department, PhD Thesis, pagination http://eprints.soton.ac.uk UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF BUSINESS AND LAW Winchester School of Art Brazil and the New Luxury An analysis of the consumption and creation of luxury apparel and accessories in Brazil by Antony Galsworthy BA Thesis for the degree of Master of Philosophy March 2014 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ABSTRACT FACULTY OF BUSINESS AND LAW Winchester School of Art Thesis for the degree of Master of Philosophy BRAZIL AND THE NEW LUXURY An analysis of the consumption and creation of luxury apparel and accessories in Brazil Antony Galsworthy This research investigates how a rising nation’s consumers and producers are defining their relationship with luxury apparel and accessories. In the context of these products it seeks to identify the core attributes required to merit the luxury soubriquet, in order to arrive at a contemporary definition that also encompasses the impact of branding both of product and place of origin. -

Nair Benedicto E a Fotografia Dos Índios Molhados - Oralidade E Visualidade Fotográfica Nos Anos 1980

NAIR BENEDICTO E A FOTOGRAFIA DOS ÍNDIOS MOLHADOS - ORALIDADE E VISUALIDADE FOTOGRÁFICA NOS ANOS 1980 Ddo. Caio de Carvalho Proença PUCRS/CAPES – SEDUC-RS [email protected] Resumo: O presente artigo pretende realizar uma análise do ensaio “Índios Molhados”, produzido por Nair Benedicto após parte de seu acervo molhar em uma enchente na sua casa. Estas fotos, produzidas em 1985 na região norte do Brasil com a temática indígena, foram ressignificadas após o acidente, que alterou suas tonalidades e visualidade. Tais fotografias podem ser contextualizadas em um momento de transformações sociais no Brasil, além de uma historicidade própria das imagens fotográficas produzidas sobre os povos indígenas no Brasil, conforme aponta Tacca (2011). Sobre contexto brasileiro da transformação da fotografia e da formação da carreira de Nair de cunho jornalístico para documental, Coelho (2005) apresenta quais mudanças o país vivenciou no sentido fotográfico e visual neste período. Desenvolveremos uma analise acerca da visualidade de Nair neste ensaio a partir da proposta de Ricœur (2000) e Mauad (2012), contemplando tanto a trajetória da fotógrafa e os usos das fontes ao longo do tempo. Palavras-Chave: Nair Benedicto; Fotografia Documental; Indígenas no Brasil; Ditadura Militar. Abstract: This paper intends to carry out an analysis of the essay “Índios Molhados”, produced by Nair Benedicto after part of his 35mm negative archive being submerged in a flood in his house. These photos, produced in 1985 in the northern region of Brazil with an indigenous theme, were re-signified after the accident, which changed its tones and visuality. Such photographs can be contextualized at a time of social change in Brazil, in addition to the historicity of the photographic images produced on indigenous peoples in Brazil, as pointed out by Tacca (2011). -

2020 Nº 37 Dossiê: Juventudes, Decolonialidades E Estéticas

ISSN: 1517-4549 Dossiê: jul. a dez. | 2020 Juventudes, Decolonialidades e Estéticas Insurgentes Nº 37 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE REITOR Angelo Roberto Antoniolli PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA Lucindo José Quintans Junior EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE COORDENADOR DO PROGRAMA EDITORIAL Péricles Morais de Andrade Júnior COORDENADORA GRÁFICA Germana Gonçalves de Araujo PROJETO GRÁFICO E CAPA Débora Santos Santana EDITORAÇÃO ELETRÔNICA Adilma Menezes Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos” CEP 49.100-000 – São Cristóvão – SE. Telefone: 3194–6922/6544. e-mail: [email protected] www.editora.ufs.br São Cristóvão | 2020 CONSELHO EDITORIAL Irlys Alencar Firmo Barreira, Universidade Federal Do José Ricardo Ramalho, Universidade Federal do Rio Ceará, Brasil de Janeiro, Brasil Roberto Grün, Universidade Federal Dde São Carlos, Brasil Miguel Pablo Serna Forchari, Universidad de La Clarissa Eckert Baeta Neves, Universidade Federal do Rio República, Uruguai Grande do Sul, Brasil Miguel Vale De Almeida, Instituto Universitário de Adriano Nervo Codato, Universidade Federal do Paraná, Brasil Lisboa, Portugal Ana Maria F. Almeida, Universidade Estadual de Nádia Araújo Guimarães, Universidade de São Paulo, Campinas, Brasil Brasil Antônio Sérgio Guimarães, Universidade de São Paulo, Brasil Paulo Sérgio Da C. Neves, Universidade Federal de Benjamin Junge, State University Of New York, Estados Sergipe, Brasil Unidos da América do Norte Renato Monseff Perissinotto, Universidade Federal Carlos Fortuna, Universidade de -

El Documentalismo Contemporáneo Brasileño 8

Página 1 de 168 PERSPECTIVA ANALÍTICA TERCERA PARTE: EL DOCUMENTALISMO CONTEMPORÁNEO BRASILEÑO 8. LA REALIDAD A TRAVÉS DE LA IMAGEN: FOTOGRAFÍA Y SOCIEDAD Las determinantes del documentalismo brasileño (Los fotógrafos extranjeros – La influencia de la formación étnica – La gran extensión territorial) – El desarrollo del documentalismo contemporáneo brasileño (La reflexión documental: años setenta – Los acontecimientos políticos: años ochenta – La expansión documental: años noventa) - Documentalismo contemporáneo brasileño: reflexiones formales (Hacia una tipología del documentalismo contemporáneo brasileño – Hacia una clasificación de los documentalistas contemporáneos brasileños) – Análisis de los documentalistas contemporáneos brasileños Orlando Brito, Ceará, década de 1980 "La visión es la función natural del fotógrafo, lo que parece obvio. En su forma menos pretenciosa de abordar el sujeto, busca describirlo visualmente. Muchos dan a eso el calificativo de documentación. Pero una fotografía no puede estar disociada de su autor, e incluso siendo descriptiva se trata de la descripción hecha por un determinado autor. Toda fotografía es una interpretación". Zé de Boni, fotógrafo file://D:\panalitica.htm 25/02/2003 Página 2 de 168 8. La realidad a través de la imagen: fotografía y sociedad 8.1. Las determinantes del documentalismo brasileño 8.1.1. Los fotógrafos extranjeros Desde la década de 1930 podemos encontrar buenos ejemplares de la fotografía documental en Brasil, aunque este estilo empezó a consolidarse en los años cincuenta y -

Amazônias Viajantes. Os Viajantes E a Reflexão Sobre a Amazônia Nos Últimos Cem Anos João Meirelles Filho - Fernanda Martins

e-ISSN: 2386-4540 https://doi.org/10.14201/ reb20196111331 Amazônias viajantes. AUTORES Os viajantes e a reflexão sobre a João Meirelles Filho* Amazônia nos últimos cem anos jmeirelles @peabiru.org.br Amazonia viajeros. Los viajeros y la reflexión sobre la Amazonia en los últimos cien años Fernanda Martins** 040600045@ Travelling Amazons. prof.unama.br The travellers and the Reflection about the Amazon in the Last One-Hundred Years * Escritor e ativista socioambiental. Diretor geral do Instituto Peabiru (Brasil). RESUMO: Em pleno século XXI, mesmo diante do aparato tecnológico e meios de comunicação, em larga ** Designer e diretora da Mapinguari Design. medida, a nossa visão sobre a Amazônia, seus povos e comunidades se assemelha à do viajante Doutora em História do século XIX, que a classificava como Terra Incognita, um espaço selvagem, a floresta do do Design pela Escola exótico, vazio, riquezas infinitas doEl Dorado, inferno verde, enfim, a mítica visão eurocentrista Superior de Desenho Industrial da Universidade da Amazônia-espetáculo. Nem mesmo o fim do “ciclo da borracha” foi suficiente para despertar do Estado do Rio de uma profunda reflexão sobre a região, seja por amazônidas (os nove países do bioma Amazônia) Janeiro (ESDI/UERJ, ou brasileiros. Entretanto, nos últimos cem anos, alguns viajantes, individualmente ou em grupo, Brasil). ampliaram a nossa visão, em prol de discutir a Amazônia e suas complexidades, com um novo olhar, menos preconceituoso, mais carinhoso e generoso. Este artigo visita a produção textual e iconográfica, inclusive com suporte das novas tecnologias, de alguns destes pensadores que percorreram a Amazônia brasileira, para entender o seu legado, apresentando caminhos para a necessária reflexão sobre a Amazônia, para que as atuais gerações tenham uma visão mais responsável perante a região. -

![Cuaderno 127 ISSN 1668-0227 Cuadernos Del Centro De Estudios En Diseño Y Comunicación [Ensayos]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5926/cuaderno-127-issn-1668-0227-cuadernos-del-centro-de-estudios-en-dise%C3%B1o-y-comunicaci%C3%B3n-ensayos-1995926.webp)

Cuaderno 127 ISSN 1668-0227 Cuadernos Del Centro De Estudios En Diseño Y Comunicación [Ensayos]

Año 24 Número 127 2021/2022 Cuaderno 127 ISSN 1668-0227 Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] La moda en su laberinto. Parte II Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la hipermodernidad. Parte II || Mirada 1. Moda y Sociedad. Patrizia Calefato: La moda come sistema di segni nel mondo iperconnesso | María Valeria Tuozzo y Natalia López: Hipermoda. Parte II. El entramado psicológico y social de la moda y el género, una perspectiva transdisciplinar | Jorge Castro Falero: O. D. S. y su aplicación a la Industria Textil y de la Moda | Helga Mariel Soto: Nuevas encrucijadas en la moda masculina: mirar el pasado para entender el presente || Mirada 2. Moda y Cultura. Patricia M. Doria y Eugenia Bailo Donnet: La ley de la atracción. Mensajes ocultos, la simbología en moda como lenguaje identitario | Mónica Incorvaia: Fotografía y moda. Aliados indispensables | Lorena Pérez: La moda en el museo. El caso de la moda argentina | María Cecilia Guarás: La cultura como investidura, la historia como subjetividad || Mirada 3. Moda e Innovación. María Laura Spina: La trama en el espacio tridimensional. La aplicación de un recurso gráfico complementario en el nuevo edificio de la Fondation Louis Vuitton | Zineb El Habchi Mahir y Graciela Padilla Castillo: Futbolistas de élite como instagrammers de moda: Ronaldo y Messi | Sara Peisajovich: El arte visual en las tapas de las revistas Vogue y Harper´s Bazaar del período de entreguerras | Pablo Tesoriere: Comunicación visual en redes | Yanina M. Moscoso Barcia: El rastro de la moda. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.