GIUSEPPE IMPASTATO Malin Ångman 860321

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ercolano, Naples

University of Bath PHD Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Bowkett, Chris Award date: 2017 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Christopher Bowkett A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Bath Department of Politics, Languages & International Studies September 2017 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis/portfolio rests with the author and copyright of any previously published materials included may rest with third parties. A copy of this thesis/portfolio has been supplied on condition that anyone who consults it understands that they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author or other copyright owners, as applicable. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto

STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

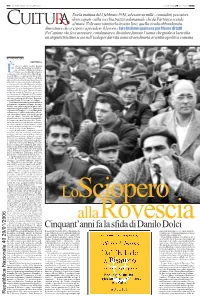

Cinquant'anni Fa La Sfida Di Danilo Dolci

40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 29 GENNAIO 2006 Era la mattina del 2 febbraio 1956, ed erano in mille - contadini, pescatori, disoccupati - sulla vecchia trazzera demaniale che da Partinico scende al mare. Volevano rimetterla in sesto loro, quella strada abbandonata, dimostrare che ci si poteva prendere il lavoro e fare insieme qualcosa per il bene di tutti. Fu l’azione che fece arrestare, condannare e diventare famoso l’uomo che guidava la rivolta: un utopista triestino sceso nell’isola per dar vita a una straordinaria avventura politica e umana ATTILIO BOLZONI PARTINICO ancora senza nome questa strada che dal paese scende fi- no al mare. Ripida nel primo Ètratto, poi va giù dolcemente con le sue curve che sfiorano alberi di pe- sco e di albicocco, passa sotto due ponti, scavalca la ferrovia. L’hanno asfaltata appena una decina di anni fa, prima era un sentiero, una delle tante regie trazze- re borboniche che attraversano la cam- pagna siciliana. È lunga otto chilometri, un giorno forse la chiameranno via dello Sciopero alla Rovescia. Siamo sul ciglio di questa strada di Partinico mezzo se- colo dopo quel 2 febbraio del ‘56, la stia- mo percorrendo sulle tracce di un uomo che sapeva inventare il futuro. Era un ir- regolare Danilo Dolci, uno di confine. Quella mattina erano quasi in mille qui sul sentiero e in mezzo al fango, inverno freddo, era caduta anche la neve sullo spuntone tagliente dello Jato. I pescatori venivano da Trappeto e i contadini dalle valli intorno, c’erano sindacalisti, alleva- tori, tanti disoccupati. E in fondo quegli altri, gli «sbirri» mandati da Palermo, pronti a caricare e a portarseli via quelli lì. -

Società E Cultura 65

Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Le Parole Di Danilo Dolci Anatomia Lessicale-Concettuale

Biblioteca di Educazione Democratica | 1 Michele Ragone Le parole di Danilo Dolci Anatomia lessicale-concettuale Presentazione di Antonio Vigilante Edizioni del Rosone Biblioteca di Educazione Democratica I Michele Ragone Le parole di Danilo Dolci Anatomia lessicale–concettuale Presentazione di Antonio Vigilante Edizioni del Rosone Quest’opera è rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pub- blico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera, di modificare quest’opera alle seguenti condizioni: Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’au- tore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera. Non commerciale — Non puoi usare quest’opera per fini commerciali. Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. Edizione: marzo 2011 Edizioni del Rosone, via Zingarelli, 11 - 71121 Foggia www.edizionidelrosone.it Stampa: Lulu.com ISBN 978-88-97220-19-0 Agropoli, febbraio 2010 Questo lavoro è dedicato agli Amici che nel ricordo di Danilo continuano un dialogo mai interrotto. A loro tutti pure sono debitore. Presentazione Dopo decenni di un oblio che dice molto sul degrado morale e civile di questo paese cominciano ad avvertirsi i primi segni di una riscoperta dell'opera di Danilo Dolci. -

The Inventory of the Danilo Dolci Collection #824

The Inventory of the Danilo Dolci Collection #824 Howard Gotlieb Archival Research Center DOLCI, DANILO #824 April 1983-Nov. 1984 I. MANUSCRIPT CREATURA DI CREATURE. Poems 1949-1980. New edition, revised and enlarged. 1982. TypescriptJ typescript-mimeo., and printed tearsheets, without corrections. ca. 310 p. on ca. 155 leaves. (#1) II. CORRESPONDENCE A. Letters 12.Y. DD to various persons, Arranged chronologically . 1958-1982, ca. 2000 letters Box 1-4 [1958-1962, B 1, 1963-1968, B. 2; 1969-1973, B.3; 1974-1982, B. 4f B. Letters from the following to DD: (Each folder contains DD's carbons and occasionally other items as well,) Box 4 Chavez, Cesar E. to Mrs. John E. Bailey, TLS photocopy July 29, 1969. (#10) Cousins, Norman (#11) 1966-1972. 11 TLS, 2 cards. Day, Dorothy (#12) 7 ALS, March 28, May 4, 1968 Friedmann, Georges (#13) 1960-1973. 19 TLS, 4 ALS, 2 postcards, 2 misc, Fromm, Erich. (#14) 1963-1980. 15 TLS, 1 ALS, 2 CTL, 5 memos, 1 telegram, 1 TLS photocopy. Giulo Einauid: Editore, S.p,A. (#15) 1956-1961. 5 TLS. Huxley, Aldous (#16) ALS, Oct. 16, 1960 Introduction to book by DD, carbon typescript; 6 p, Huxley, Laura (#16) ALS, Feb, 6, 1961. 1 Box 4 Klineberg, Otto (#17) 1969-1983. 13 TLS, 7 ALS, 1 misc. Luzi, Mario (#18) 2 ALS, 1977 "Incontro Con La Poesia Di Danilo", with holograph corr.; 4 p. type. mimeo., without corr. 4 p. in 2 leaves. "Restorando Su Danilo," typescript with holograph corr. 4 p.; typescript mimeo with holograph corr.; 4 p. -

La Mafia Siciliana, Cosa Nostra Uno Studio Sulle Origini, La Storia, L’Attualità

Hugvísindasvið La mafia siciliana, Cosa Nostra Uno studio sulle origini, la storia, l’attualità Ritgerð til BA-prófs í ítölsku Kristín Sveina Bjarnadóttir Júní 2013 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Ítalska La mafia siciliana, Cosa Nostra Uno studio sulle origini, la storia, l’attualità Ritgerð til BA-prófs í ítölsku Kristín Sveina Bjarnadóttir Kt.: 240388-3249 Leiðbeinandi: Stefano Rosatti Júní 2013 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í ítölsku og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. © Kristín Sveina Bjarnadóttir 2013 Reykjavík, Ísland 2013 Ágrip Uppruna mafíunnar má rekja til Sikileyjar. Á Sikiley notar mafían heitið Cosa Nostra sem merkir „okkar mál“. Sikileyska mafían hefur haft ítök í efnahag og stjórnmálum eyjarinnar í hundruði ára en hún hefur einnig haslað sér völl á meginlandi Ítalíu og erlendis. Í lok 19. aldar var mikil kreppa á Ítalíu og fluttust margir íbúar Sikileyjar til Bandaríkjanna í leit að betra lífi og í kjölfarið mynduðust þar mafíuklíkur. Mafía er skipulögð glæpastarfsemi og stunda meðlimir hennar meðal annars fjárkúgun, peningaþvætti og eiturlyfja- og vopnasmygl. Á 10. áratug síðustu aldar náði baráttan gegn mafíunni hápunkti og voru dómararnir Giovanni Falcone og Paolo Borsellino þar fremstir í flokki. Giovanni og Borsellino helguðu lífi sínu baráttunni gegn mafíunni og urði þeir heimsfrægir fyrir harðfylgni sína gegn henni. Baráttan skilaði töluverðum árangri en nokkrir af helstu mafíuforingjum Sikileyjar voru handsamaðir. Tilgangur þessarar rigerðar er að greina frá megin einkennum sikileysku mafíunnar, sögu hennar og vinnubrögðum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er greint frá uppruna mafíunnar og þróun hennar í tímanna rás. Einnig er fjallað um hugtakið mafía og merkingu þess. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men

Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

AN/SO/PO 350 ORGANIZED CRIME in ITALY: MAFIAS, MURDERS and BUSINESS IES Abroad Rome Virtual World Discoveries Program

AN/SO/PO 350 ORGANIZED CRIME IN ITALY: MAFIAS, MURDERS AND BUSINESS IES Abroad Rome Virtual World DiscoverIES Program DESCRIPTION: This course analyzes the role of organized crime in Italy through historical, structural, and cultural perspectives. After an overview of the various criminal organizations that are active both in Italy and abroad, the course will focus mainly on the Sicilian mafia, Cosa Nostra. Discussion topics will include both mafia wars, the importance of the investigators Falcone and Borsellino, the Maxi Trial, and the anti-mafia state organizations, from their origins to their role today in the struggle against organized crime. The course will highlight the creation of the International Department against Mafia and the legislation developed specifically to aid in the fight against criminal organizations. It will examine the ties between Cosa Nostra and Italian politics, the period of terrorist attacks, and response of the Italian government. Finally, the course will look at the other two most powerful criminal organizations in Italy: the Camorra, especially through the writings of Roberto Saviano, and the Ndrangheta, today’s richest and most powerful criminal organization, which has expanded throughout Europe and particularly in Germany, as evidenced by the terrorist attack in Duisburg. CREDITS: 3 credits CONTACT HOURS: Students are expected to commit 20 hours per week in order complete the course LANGUAGE OF INSTRUCTION: English INSTRUCTOR: Arije Antinori, PhD VIRTUAL OFFICE HOURS: TBD PREREQUISITES: None METHOD OF -

Antimafia Cooperatives: Land, Law, Labour and Moralities in a Changing Sicily

ANTIMAFIA COOPERATIVES: LAND, LAW, LABOUR AND MORALITIES IN A CHANGING SICILY THEODOROS RAKOPOULOS Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology Goldsmiths College, University of London DECLARATION I DECLARE AS FOLLOWS: I authorise that the thesis presented by me for examination of the above Research Degrees, if a degree is awarded, be deposited as a print copy in the library and as an electronic version in GRO subject to the conditions set below. I understand that in the event of my thesis being not approved by the examiners, or being referred, would make this declaration void. I am the author or co-author and owner of the copyright in the thesis and/or have the authority on behalf of the author or authors to make this agreement and grant Goldsmiths and the British Library a licence to make available the Work in digitised format through GRO and the EThOS system for the purpose of non-commercial research, private study, criticism, review and news reporting, illustration for teaching, and/or other educational purposes in electronic or print form. That I have exercised reasonable care to ensure that the Work is original, and does not to the best of my knowledge break any UK law, infringe any third party’s copyright or other Intellectual Property Right, or contain any confidential material. [If in doubt please contact [email protected].] Rights granted to GRO, EThOS and the user of the thesis through this agreement are entirely non-exclusive and royalty free. I retain all rights in the Work in its present version or future versions. -

Linguaggio Della Mafia Nella Serie Tv Italiana “Squadra Antimafia – Palermo Oggi”

Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” Maglica, Matea Master's thesis / Diplomski rad 2020 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zadar / Sveučilište u Zadru Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:746355 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-02 Repository / Repozitorij: University of Zadar Institutional Repository of evaluation works Sveučilište u Zadru Odjel za talijanistiku Diplomski sveučilišni studij talijanistike; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni) Matea Maglica Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” Diplomski rad Zadar, 2020. Sveučilište u Zadru Odjel za talijanistiku Diplomski sveučilišni studij talijanistike; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni) Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” Diplomski rad Student/ica: Mentor/ica: Matea Maglica Doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko Zadar, 2020. Izjava o akademskoj čestitosti Ja, Matea Maglica, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na izvore i radove navedene u bilješkama i popisu literature. Ni jedan dio mojega rada nije napisan na nedopušten način, odnosno nije prepisan iz necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili inoj ustanovi. Sadržaj mojega rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenoga i nakon obrane uređenoga rada. Zadar, 5. ožujka 2020. Indice 1. Introduzione ........................................................................................................... 5 2. Metodologia e oggetto della ricerca ..................................................................... -

Peppino Impastato Peppino Impastato Nacque a Cinisi, Nella Provincia Di Palermo, Il 5 Gennaio 1948, Da Felicia Bartolotta E Luigi Impastato

Peppino Impastato Peppino Impastato nacque a Cinisi, nella provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da Felicia Bartolotta e Luigi Impastato. La sua era una famiglia inserita negli ambienti mafiosi locali: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, una sorella di Luigi aveva sposato il capomafia Cesare Manzella, considerato uno dei boss che individuarono nei traffici di droga il nuovo terreno per accumulare denaro. Proprio Cesare Manzella fu ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. Peppino frequentò il Liceo Classico di Partinico e in quegli anni si avvicinò alla politica. Nel 1965 fondò il giornalino “L'idea socialista” che, dopo alcuni numeri, fu sequestrato e aderì al PSIUP, formazione politica nata dopo l'ingresso del PSI nei governi di centro-sinistra. Il ragazzo ruppe presto i rapporti con il padre Luigi che lo cacciò di casa. Quando questi morì in un misterioso incidente automobilistico, durante il funerale Peppino Impastato rifiutò di stringere la mano ai boss locali. Dal 1968 in poi partecipò col ruolo di dirigente alle attività dei gruppi comunisti. Condusse le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. Emblematiche le parole scritte in una biografia dallo stesso Peppino, chiara testimonianza delle emozioni e delle paure che lo portarono alle sue coraggiose scelte: "Arrivai alla politica nel lontano novembre del '65, su basi puramente emozionali: a partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare ormai divenuta insostenibile.