Stato Della Risorsa Idrica Nel Cantone Ticino Rapporto Relativo Alla

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Piano Zone Biglietti E Abbonamenti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia 25 della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino 24 Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 33 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico 23 S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma 32 Semione Malvaglia 22 Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca 21 Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 31 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina 20 Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. -

Upi • ICA Coi Bilaterali Più Personale Qualificato E Più Qualità Per Le

Marzo 2008 Coi Bilaterali più personale qualificato e più Sommario qualità per le aziende ticinesi Strong opinions Intervista con Valentino Benicchio, direttore dell’amministrazione e del personale Contromano di Datamars, Bedano, di Elisabetta Pisa Intervista a F. Pelli e A. Bignasca La battaglia contro il lavoro nero Cosa pensa delle minacce dell’UDC e dalle lavanderie industriali. Quali sono i dei sindacati di lanciare un referen- profili che difficilmente riuscite a trova- • Agenda Cc-Ti pag. 11 dum contro gli accordi bilaterali, in re in Ticino? particolare quello sulla libera circola- “Gli ingegneri agronomi nel cantone non • Una riforma che aiuta le PMI pag. 12 zione delle persone? esistono e gli ingegneri elettronici spe- • Dalla parte delle libertà “Come imprenditore non sono assoluta- cialisti in radiofrequenza sono pochi. C’è e delle imprese pag. 13 mente d’accordo. Per noi i Bilaterali sono carenza anche di esperti di marketing: fondamentali. Non perché ci consentono di in particolare non ci siamo proprio con • Quando il fisco aiuta assumere personale poco qualificato a bas- la lingua inglese. La formazione da noi e non penalizza lo sviluppo pag. 14 so costo, ma perché ci permettono di ac- insiste più sulla conoscenza del tedesco e cedere a un mercato del lavoro più ampio del francese, mentre l’inglese è messo in • Novità nelle assicurazioni dove possiamo attingere a professionalità subordine. Lingua che invece è fondamen- sociali pag. 16 che in Ticino non troviamo. Noi vogliamo tale per i profili di una certa qualità, anche Nominate due imprenditrici sì persone che vengono a lavorare da noi, perché il 90% delle aziende con base in • ma devono essere qualificate. -

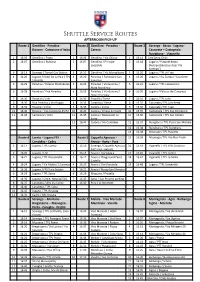

Afternoon Drop-Off 2021-2022

Shuttle Service Routes AFTERNOON PICK-UP Route 1 Gentilino - Paradiso - Route 2 Gentilino - Paradiso - Route 3 Sorengo - Besso - Lugano - Bissone - Campione d’Italia Carona Cassarate – Castagnola - Ruvigliana - Viganello 1 16.05 Gentilino / Posta 1 16.06 Gentilino / Via Chioso 1 16.14 Sant’Anna Clinic 2 16.07 Gentilino / Rubiana 2 16.07 Gentilino / Principe 2 16.18 Lugano / Piazzale Besso Leopoldo (Autopostale) bus stop ‘Via Sorengo’) 3 16.13 Sorengo / Tamoil Gas Station 3 16.10 Gentilino / Via Montalbano 3 16.20 Lugano / TPL Ai Frati 4 16.20 Lugano / Hotel De La Paix / TPL 4 16.20 Paradiso / Funicolare San 4 16.20 Lugano / Via Zurigo / ‘Casaforte’ S.Birgitta Salvatore 5 16.25 Paradiso / Palazzo Mantegazza 5 16.22 Paradiso / Via Guidino / 5 16:22 Lugano / TPL Cappuccine Nizza Residence 6 16.28 Paradiso / Riva Paradiso 6 16.23 Paradiso / Via Guidino / 6 16.30 Lugano / Palazzo dei Congressi Hotel The View 7 16.30 Paradiso / Lido 7 16.30 Pazzallo / Paese 7 16:31 Lugano / TPL Lido 8 16.30 Riva Paradiso / Via Boggia 8 16.33 Carabbia / Paese 8 16.32 Cassarate / TPL Lanchetta 9 16.35 Bissone / Circle 9 16.35 Carona / Ciona 9 16.33 Cassarate / TPL Lago 10 16.40 Bissone / Via Campione 45/55 10 16.40 Carona / Chiesa dei Santi 10 16.35 Castagnola / TPL San Domenico 11 16.43 Campione / Arco 11 16.45 Carona / Restaurant La 11 16.36 Castagnola / TPL San Giorgio Sosta 12 16:47 Carona / Via Colombei 12 16.37 Ruvigliana / TPL Parco San Michele 13 16.38 Ruvigliana / TPL Suvigliana 14 16:38 Albonago / TPL Ruscello Route 4 Loreto - Lugano FFS - Route 5 Cappella -

Monte Brè – Gandria

Evangelisches Zentrum für Ferien und Bildung Via Bosconi 11, CH-6983 Magliaso TI, http://www.centro-magliaso.ch Monte Brè – Gandria Km: 4 Höhenmeter: 639 Dauer: 2 h. 35 min. Gandria - Monte Brè - Brè Der Monte Brè gilt als der sonnenreichste Berg der Schweiz mit einem überwältigenden Ausblick auf den Ceresio, auf die Stadt Lugano mit Umgebung, auf den Monte Rosa und Richtung Italien ins Gebiet zwischen Mailand und Turin. Die Talstation der Standseilbahn auf den Monte Brè erreicht man, indem man mit der FLP (Ferrovia Lugano-Ponte Tresa) von Magliaso nach Lugano fährt, dort die Strasse überquert und vom SBB-Bahnhof mit dem TPL Stadtbus Nr. 2 nach Scuole Cassarate fährt. In Cassarate steigt man um in die Seilbahn auf den Monte Brè und fährt hoch nach Brè Vetta. An die Abhänge des Monte Brè schmiegen sich so bekannte Dörfer wie Aldesago und Ruvigliana/Suvigliana. Das bezaubernde Dorf Brè (303 Einwohner und 785 m.ü.M.), das man nach einem kur- zen Abstieg vom Gipfel des Monte Brè erreicht, hat sein ursprüngliches Aussehen be- wahren können und sieht sich bereichert durch eindrucksvolle und überraschende Kunstwerke, verteilt übers ganze Dorfzentrum. Der "Arredo Artistico"(Weg der Kunst) umfasst Werke von Aligi Sassu, Gianfredo Came- si, Gianni Realini, Marco Prati, vom Iraker Ad Fadhil und weiteren zwanzig Kulturschaf- fenden. Die Via Crucis im Innern der Kirche in Brè (Chiesa Parrocchiale di San Simone e San Fedele) ist das Werk des Malers Joszef Birò, während auf der Aussenseite eine Freske von Luigi Taddei zu finden ist. Das Rundfenster aus buntem Glas über dem Haupteingang wurde von Francesco Tenzi gestaltet. -

Linee Trasporti Pubblici Luganesi SA Valide a Partire Dal 13.12.2020

Linee Trasporti Pubblici Luganesi SA Valide a partire dal 13.12.2020 Giubiasco Bellinzona Origlio- Sureggio- Carnago- Manno- Piano Stampa Locarno Tesserete Tesserete Tesserete Bioggio Capolinea Basilea-Zurigo a Lamone Farer Cadempino Comano Canobbio Stazione Ganna lio Mag te on le P al V Manno di Uovo di Manno 19 Cadempino Municipio Canobbio Cadempino Comano Ronchetto Mercato Resega Studio TV Cureglia Rotonda Comano cio Rotonda c de Resega er Ghia Trevano ta ce V is o Centro Studi P Cr Villa 7 Negroni 19 a ic Resega Term Vezia Paese o Lugano Cornaredo ared i/Corn an i Stadio Est a Ci Cureggia Vi tan Pregassona ren Paese ia B Piazza di Giro Vignola V na ami tr Villa Recreatio Bel Cà Rezzonico a Vi a Viganello za S. Siro lla an sa Seren Vi st Ospedale Vignola Scuole Ca Co Civico Molino Nuovo 2 ovo h i sc ch Scuole a Nu tà ri n z o si F Piazza Molino Nuovo az in er x Ro o Pi l v a sc Praccio Molino Nuovo 2 i ai Mo Un ia M Bo V al al Sole Sassa Via Santa Lucia Zurigo Sacro ta Brè Pianazzo Vicolo Cuore San vecchio a le Paese Paese l Albonago o Autosilo ia edano ag ez ia Balestra Corsolv Ospal Paese ldes Vergiò E It A Genzana - to u o A o a i que Vie l in Si C io Via Balestr Rad Gradinata S. Anton udio Lugano St lao Suvigliana co i Centro o t Scuole Funicolare di ri Ni Cassarate to S. -

0.818.694.54 Accordo Tra Il Governo Svizzero E Il Governo Italiano Concernente La Traslazione Di Salme Nel Traffico Locale Di Confine

Testo originale 0.818.694.54 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo italiano concernente la traslazione di salme nel traffico locale di confine Tra la Legazione di Svizzera a Roma e il Ministero italiano degli affari esteri ha avuto luogo in data 11 aprile/14 maggio 1951 uno scambio di note relativo alla traslazione di salme nel traffico locale di confine. La nota svizzera è del seguente tenore: 1. La Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri con- chiusa a Berlino il 10 febbraio 19371 alla quale hanno aderito tanto l’Italia quanto la Svizzera, prevede all’articolo 10 che le sue disposizioni non si ap- plicano al trasporto dei cadaveri nel traffico locale di confine. I due Governi decidono di adottare in proposito la seguente procedura: 2. Il traffico locale di confine comprende nella fattispecie una zona sita dall’una e dall’altra parte della frontiera italo-svizzera che si estende per circa 10 km dalla frontiera stessa; la procedura per il trasporto dei cadaveri, nell’ambito delle due zone, si applica alle località comprese negli elenchi allegati. 3. I lascia-passare per cadaveri sono rilasciati, da parte svizzera, dalle autorità cantonali e, da parte italiana, dalle autorità provinciali. In Svizzera le autorità competenti sono, per il Cantone dei Grigioni, i com- missariati distrettuali, per il Canton Ticino, le autorità comunali e per il Canton Vallese, la polizia cantonale. In Italia le autorità competenti sono i Prefetti delle Provincie di Como, Va- rese, Sondrio, Novara e il Commissario di Governo della Regione Trentino- Alto Adige2. 4. I lascia-passare per cadaveri non dovranno più essere muniti dell’autentica- zione delle firme. -

Associazione Amici Della Val Colla Indice

2014-Acqua 167x240_Layout 1 10.02.14 10:00 Pagina 1 Il valore di un QUADERNETTI bicchiere d’acqua Vi offriamo un bicchiere di pura e fre- N. 51 DELLA VAL COLLA sca acqua. La sua alta qualità è confer- mata dai controlli regolari ai quali essa viene sottoposta e garantita dalla certificazione dei processi di ge- stione ISO 22'000 che abbia- mo ottenuto. Proteggiamo le fonti, curiamo il prelievo e la distribuzione fino al rubi- netto di casa vostra, per- ché possiate disporre di una bevanda perfetta in qualsiasi momento della giornata. La qualità sta nel dettaglio. QUADERNETTI DELLA VAL COLLA VAL QUADERNETTI DELLA PUBBLICATI DAGLI «AMICI DELLA VAL COLLA» ANNO XXXVI – NUMERO 51 – APRILE 2014 Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • CP 5131, 6901 Lugano • Tel. +41 058 866 75 70 • www.ail.ch • [email protected] ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA INDICE Pag. In copertina: Alla scoperta dell'acqua in Val Colla . 2 Ricordi di altri tempi . 7 La finestra del Presidente . 8 Comitato 2014 . 11 La nostra attività proposta per il 2014 . 13 Le fontane dei nostri villaggi . 14 Saluto del Sindaco di Lugano . 16 Dalle montagne al Lago Ceresio col fiume Cassarate . 19 L'acqua e gli acquedotti, elementi indispensabili per l'urbanizzazione di una regione . 20 Dal nostro shop . 25 L'uso parsimonioso dell'acqua . 28 L'altra faccia di Lugano . 34 Gita a Bergamo, visita della città . 42 Comunicato Associazione Amici della Val Colla. 47 Giornata didattica per far scoprire ai ragazzi l'arte venatoria della caccia . 49 Nico van der Voet: un autentico campione della pallanuoto . -

Weekly-En Pestalozzi 2020-10-31.Pdf

www.ticinotopten.ch EX P ERI ENC E Swissminiatur 31-6 November 2020 EN WEAT HER FRID AY SAT URD AY SUND AY 18° 17° 17° © MeteoS wiss EVENT S LUG ANO Vespri d’organo At Melide's Swissminiatur, close to Lugano, you can visit Switzerland... in an hour. In the short C hie sa S.. M ar ia de gli A ngioli while, enough for a walk in a blossoming park with over 1500 plants, you can admire the Swiss Confederation's most representative monuments and places: castles, historic buildings, 31..10 .. / 1..11..20 churches, cathedrals, squares, rustic houses, railways, mountains and lakes. Everything music rigorously rebuilt in a 1:25 scale. The biggest outdoor museum of miniatures in Switzerand, on a 14,000 square meter surface, offers 128 miniature models and a dense railway network LUG ANO with 18 trains and over 3,500 meters of tracks. Festival Internazionale http:://www..ticinotopte n..ch/48 delle marionette Te atr o Foce 31 O ct.. / 1 and 4 Nov.. the atr e S C ENI C VI EWS T REKKI NG Monte Brè Tibetan Bridge of Curzútt MO NT AG NO LA Gunter Böhmer illustra L’ultima estate di Klingsor M use o He sse 6 ..4..20 - 31..1..21 ar te LIG O RNET T O They say that the Monte Brè area above This four-hour walk in the hills along the Vincenzo Vela (1820- Lugano is Switzerland's sunniest. It offers a right bank of the Ticino River, in the region 1891) - Poesia del reale wonderful scenic view of the Alps and the facing the Magadino Plain, does not only M use o Ve la Monte Rosa, disappearing into the Lugano offer a beautiful scenery, but also boasts 25..10 ..20 - 5..12..21 Bay, dominated by Monte San Salvatore. -

B CR BASSO RTL Dei O MAL LCANT TONE E

Repubblica e Cantone Ticino Commissione regionale Dipartimento del territorio CRTL dei trasporti del Luganese BASSO MALCANTONE ATTTRAVERSAMENTO STRADALE MAGLIASO – CASLANO – PONTE TRESA E ESTENSIONE DELLA FLP FINO AL CONFINE CON PONTE TRESA - ITALIA STUDIO DI FATTIBILITÀ E OPPORTUNITÀ Rapporto finale Ottobre 2010 Basso Malcantone Studio di fattibilità e opportunità Committente Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del territorio Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità Sezione della mobilità Direzione di progetto Maurizio Giacomazzi, capo-progetto Loris Ambrosini, sostituto capo-progetto, Sezione della mobilità Attilio Gorla, Divisione delle Costruzioni, capo-progetto opere PTL Nicola Klainguti, Sezione dello sviluppo territoriale Roberto Tettamanti, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo Roberto Mossi, Ufficio della natura e del paesaggio Operatori Brugnoli e Gottardi SA, Massagno - ingegneri del traffico e capo-fila Ing. Gianni Brugnoli, Ing. Lorenza Passardi Gianola Pini e Associati SA, Lugano - progettista stradale e ferroviario Ing. Olimpio Pini, Ing. Stefano Guandalini FGAP Felix Günther Architetto Pianificatore, Lugano - urbanistica, Arch. Felix Günther Evolve SA, Bellinzona – specialista ambientale, Ing. Flavio Petraglio Studio di geologia Dr. Urs Lüchinger, Pregassona – geologo, idrogeologo, Ing. Urs Lüchinger ii / vi Basso Malcantone Studio di fattibilità e opportunità Indice Pagina 0. Riassunto ................................................................................................. -

BOAT TOURS Nombre De Places Limité

ORARIO BUS / BUS TIMETABLE / BUSFAHRPLAN / HORAIRES DES BUS Lugano - Campione d’Italia Linea 439 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 335 337 s s s s s s Lugano, S. Antonio 06:13 07:02 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:13 20:13 23:13 00:13 G SNL ** Lugano, P.zza Manzoni 06:14 07:03 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:14 20:14 23:14 00:14 SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL Paradiso, Riva Paradiso 06:17 07:06 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:17 20:17 23:17 00:17 Melide, Stazione FFS 06:22 07:11 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:22 20:22 23:22 00:22 LAGO DI LUGANO Bissone, Autostrada 06:24 07:13 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:24 20:24 23:24 00:24 SINCE 1848 Campione, Casinò 06:29 07:18 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:29 20:29 23:29 00:29 G 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 336 338 s s s s s s Campione, Casinò 06:30 07:20 08:30 09:30 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:20 18:20 19:00 19:30 20:30 23:50 00:35 G Bissone, Autostrada 06:35 07:25 08:35 09:35 10:35 11:35 13:05 14:05 15:05 16:05 17:25 18:25 19:05 19:35 20:35 23:55 00:40 Melide, Stazione FFS 06:37 07:27 08:37 09:37 10:37 11:37 13:07 14:07 15:07 16:07 17:27 18:27 19:07 19:37 20:37 23:57 00:42 Paradiso, Debarcadero 06:42 07:32 08:42 09:42 10:42 11:42 13:12 14:12 15:12 16:12 17:32 18:32 19:12 19:42 20:42 00:02 00:47 Lugano, P.zza -

Lugano in Figures

1st edition January 2016 LUGANO IN FIGURES Servizio Statistica Urbana Lugano City Statistics Index Lugano in figures INTRODUCTION 01 CITY EVOLUTION 03 TERRITORIAL STRUCTURE 11 POPULATION 16 SCHOOL 30 CONSTRUCTION AND HOUSING 34 BUSINESS ACTIVITIES 38 Introduction Lugano today has over 68 thousand inhabitants and is the ninth largest Swiss city, whilst in terms of its surface, it ranks second. The city spreads over 75 km², stretching from the slopes of San Salvatore to the Monte Brè and up to the top of the Gazzirola mountain. The city has wide residential areas, a large “green lung”, springs, woods and gardens, the lake, a charming and a wide range of cultural and leisure activities. Lugano is an attractive city, attentive to optimize the use of its resources, responsive and eager to support the development of new social, environmental and business opportunities. The Lugano in Figures brochure, edited by our Urban Statistics Service, offers an interesting overview of demographic and geographical changes underway in the city. In particular, the data concerning the population, schools, housing and business activities reveal a dynamic, constantly expanding city aiming at consolidating its position as a service’s platform, and as a cultural crossroads between the North and South of Europe. I hope that our readers will find the information contained in this brochure interesting and useful. Marco Borradori Mayor of Lugano 01 City evolution Contents The new Lugano Although still under development, by presenting these set of facts and figures, our wish is to provide an initial overview of the potential of the Over the last few decades, the Lugano urban agglomeration area has been new urban statistics platform, that will integrate the data produced by the affected by many groupings that reduced the number of Municipalities from city administration, so as to render them easily accessible and analysable in 94 to 48. -

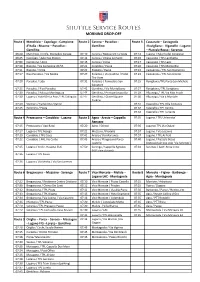

Shuttle Service Routes MORNING DROP-OFF

Shuttle Service Routes MORNING DROP-OFF Route 1 Mendrisio – Capolago - Campione Route 2 Carona – Paradiso - Route 3. Cassarate – Castagnola d’Italia - Bissone – Paradiso - Gentilino -Ruvigliana - Viganello - Lugano Gentilino – Piazzale Besso - Sorengo 06:40 Mendrisio / Circle, Mercedes Garage 07:10 Carona / Restaurant La Sosta 07:14 Lugano / Palazzo dei Congressi 06:45 Capolago / Agip Gas Station 07:12 Carona / Chiesa dei Santi 07:16 Cassarate / TPL Lanchetta 07:09 Campione / Arco 07:15 Carona / Ciona 07:17 Cassarate / TPL Lago 07:10 Bissone / Via Campione 45/55 07:21 Carabbia / Paese 07:20 Cassarate / TPL Monte Bre 07:11 Bissone / Circle 07:22 Pazzallo / Paese 07:22 Castagnola / TPL San Domenico 07:17 Riva Paradiso / Via Boggia 07:27 Paradiso / Via Guidino / Hotel 07.23 Castagnola / TPL San Giorgio The View 07:20 Paradiso / Lido 07:32 Paradiso / Funicolare San 07:25 Ruvigliana /TPL Parco San Michele Salvatore 07:25 Paradiso / Riva Paradiso 07:42 Gentilino / Via Montalbano 07:27 Ruvigliana / TPL Suvigliana 07:30 Paradiso / Palazzo Mantegazza 07:44 Gentilino / Principe Leopoldo 07:29 Albonago / TPL Via Max Frisch 07:30 Lugano / Hotel De La Paix / TPL S.Birgitta 07:47 Gentilino / Gravel Square 07:30 Albonago / Via E.Montale Parking 07:40 Sorengo / Tamoil Gas Station 07:31 Viganello / TPL Villa Costanza 07:45 Gentilino / Posta 07:32 Viganello / TPL Centro 07:34 Viganello / TPL La Santa Route 4 Pregassona – Canobbio - Lugano Route 5 Agno - Arasio – Cappella 07:35 Lugano / TPL Universita’ Agnuzzo 07:15 Pregassona / Ugo Bassi 07:20 Agno / School