Die Fusion Von PDS Und WASG

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Kleine Anfrage Der Abgeordneten Bodo Ramelow, Dr

Deutscher Bundestag Drucksache 16/718 16. Wahlperiode 16. 02. 2006 Kleine Anfrage der Abgeordneten Bodo Ramelow, Dr. Dagmar Enkelmann, Dr. Gesine Lötzsch, Dr. Barbara Höll, Dr. Dietmar Bartsch, Michael Leutert, Roland Claus, Katrin Kunert und der Fraktion DIE LINKE. Perspektiven der Länderfinanzen im Rahmen der Föderalismusreform und des EU-Finanzkompromisses Seit dem Amtsantritt der Bundesregierung sind mit der angestrebten Föderalis- musreform, den steuerpolitischen Beschlüssen der Koalitionsvertrag sowie dem EU-Finanzkompromiss Vereinbarungen getroffen worden, die die Finanzen der Länder unmittelbar berühren. Wir fragen die Bundesregierung: A. Entwicklung der Länderfinanzen 2002 bis 2005 1. Wie gestalteten sich die Einnahmen und Ausgaben je Einwohnerin bzw. Ein- wohner sowie die Ausgabe-Einnahme-Relation in den Ländern in den Jahren 2002 bis 2005 (bitte aufschlüsseln nach Land, Jahr sowie Vergleich ost- und westdeutsche Länder und Bund), und wie bewerten die Bundesregierung und der Finanzplanungsrat diese Entwicklung? 2. Wie gestalteten sich die Personalausgaben sowie die Ausgaben für Bau- investitionen je Einwohnerin bzw. Einwohner in den ostdeutschen Ländern in den Jahren 2002 bis 2005 (bitte aufschlüsseln nach Land, Jahr sowie Vergleich ost- und westdeutsche Länder und Bund), und wie bewerten die Bundesregierung und der Finanzplanungsrat diese Entwicklung? 3. Wie gestaltete sich der Schuldenstand in den ostdeutschen Ländern im Ver- gleich zu den westdeutschen Ländern und dem Bund im Zeitraum seit 2002, und wie erklärt bzw. bewertet die Bundesregierung diese Entwicklung? 4. Wie gestaltete sich der Deckungsgrad der Ausgaben der ostdeutschen Län- der im Vergleich zu den westdeutschen Ländern und dem Bund im Zeitraum seit 2002, und wie erklärt bzw. bewertet die Bundesregierung diese Entwick- lung? 5. Wie hoch sind die Kosten der DDR-Sonder- und Zusatzversorgung für die ostdeutschen Länder, und wie sind diese Kosten im föderalen Finanzsystem aufgeteilt (bitte aufschlüsseln)? 6. -

Annual Report 2010 Contents

ANNUAL REPORT 2010 CONTENTS EDITORIAL 2 BUILDING BRIDGES: 20 YEARS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 4 Award-winning east-west projects 5 Posters from 20 years of the Rosa Luxemburg Foundation 6 KEY ISSUE: AUTOMOBILES, ENERGY AND POLITICS 8 «Power to the People» conference of the Academy of Political Education 9 «Auto.Mobil.Krise.» Conference of the Institute for Social Analysis 10 THE ACADEMY OF POLITICAL EDUCATION 12 PUBLICATIONS OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 16 EDUCATIONAL WORK IN THE FEDERAL STATES 20 CENTRE FOR INTERNATIONAL DIALOGUE AND COOPERATION 32 Interview with the new director of the Centre, Wilfried Telkämper 33 New presences: The Foundations in Belgrade and Quito 34 Africa Conference «Resistance and awakening» 35 Visit by El Salvador’s foreign minister 36 Israel and Palestine: Gender dimensions. Conference in Brussels 36 RELAUNCH OF THE FOUNDATION WEBSITE 40 PROJECT SPONSORSHIP 42 FINANCIAL AND CONCEPTUAL SUPPORT: THE SCHOLARSHIP DEPARTMENT 52 Academic tutors 54 Conferences of the scholarship department 56 RosAlumni – an association for former scholarship recipients 57 Scholarship recipient and rabbi: Alina Treiger 57 ARCHIVE AND LIBRARY 58 Finding aid 58 What is a finding aid? 59 About the Foundation’s library: Interview with Uwe Michel 60 THE CULTURAL FORUM OF THE ROSA LUXEMBURG FOUNDATION 61 PERSONNEL DEVELOPMENT 64 THE FOUNDATION’S BODIES 66 General Assembly 66 Executive Board 68 Scientific Advisory Council 69 Discussion Groups 70 ORGANIGRAM 72 THE FOUNDATION’S BUDGET 74 PUBLISHING DETAILS/PHOTOS 80 1 Editorial Dear readers, new political developments, the movements for democratic change in many Arab countries, or the natural and nuclear disaster in Japan all point to one thing: we must be careful about assumed certainties. -

German Post-Socialist Memory Culture

8 HERITAGE AND MEMORY STUDIES Bouma German Post-Socialist MemoryGerman Culture Post-Socialist Amieke Bouma German Post-Socialist Memory Culture Epistemic Nostalgia FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS German Post-Socialist Memory Culture FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Heritage and Memory Studies This ground-breaking series examines the dynamics of heritage and memory from a transnational, interdisciplinary and integrated approaches. Monographs or edited volumes critically interrogate the politics of heritage and dynamics of memory, as well as the theoretical implications of landscapes and mass violence, nationalism and ethnicity, heritage preservation and conservation, archaeology and (dark) tourism, diaspora and postcolonial memory, the power of aesthetics and the art of absence and forgetting, mourning and performative re-enactments in the present. Series Editors Ihab Saloul and Rob van der Laarse, University of Amsterdam, The Netherlands Editorial Board Patrizia Violi, University of Bologna, Italy Britt Baillie, Cambridge University, UK Michael Rothberg, University of Illinois, USA Marianne Hirsch, Columbia University, USA Frank van Vree, NIOD and University of Amsterdam, The Netherlands FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS German Post-Socialist Memory Culture Epistemic Nostalgia Amieke Bouma Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Kalter Abbruch Source: Bernd Kröger, Adobe Stock Cover -

Merkels Gehilfe Staatsoberhaupt Zweimal War Die Kanzlerin Gegen Joachim Gauck Als Bundespräsidenten

Bundespräsident Gauck mit Schülern im Saarland Merkels Gehilfe Staatsoberhaupt Zweimal war die Kanzlerin gegen Joachim Gauck als Bundespräsidenten. Er wirkte lange wie ein Fremdkörper in ihrem System. Nun passt er in ihr Machtkalkül. Angela Merkel braucht ihn, um weiterhin in Ruhe regieren zu können. r war noch Pfarrer in Rostock, als die in der CDU Helmut Kohls verschwin - Sie war für ihn nur eine von vielen. er Angela Merkel zum ersten Mal den sollte. Jetzt haben sie sich wiedergefunden, an Ebegegnet sein könnte. Er kandidier - Die Erinnerungen an diese Zeit sind ver - der Spitze des Staates. 25 Jahre nach dem te für das Neue Forum, die größte Bürger - blasst. Joachim Gauck hat kein klares Bild Ende der DDR prägen sie die Republik, er bewegung, er war ein aufsteigender Star, der frühen Merkel vor Augen. Vielleicht als Bundespräsident, sie als Kanzlerin. Es der schon vor Tausenden Leuten über hat er sie im Fernsehen gesehen, vielleicht ist ein bisschen wie damals. Er liebt die Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit ge - auch nicht. Es geht ihm wie vielen anderen, große Bühne, sie regiert gern im Stillen; predigt und mit Willy Brandt diskutiert die in dieser turbulenten Zeit den Über - ein ungleiches Paar. hatte. Sie war Sprecherin des Demokra - blick verloren hatten. Und wer war damals Sie hatte ihn nicht gewollt, zweimal war tischen Aufbruchs, einer Splittergruppe, schon Angela Merkel? sie gegen seine Wahl. Beim ersten Mal war 18 DER SPIEGEL :; / 978: Deutschland SPIEGEL-UMFRAGE Zweite Amtszeit sie erfolgreich, 2010 war das, da setzte sie „Sind Sie für eine zweite Amtszeit für Bundespräsident Joachim Gauck, Christian Wulff durch. -

The German Bundesrat

THE GERMAN BUNDESRAT Last updated on 04/05/2021 http://www.europarl.europa.eu/relnatparl [email protected] Photo credits: German Bundesrat 1. AT A GLANCE The German Basic Law stipulates clearly that "the Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state" and that "except as otherwise provided or permitted by this Basic Law, the exercise of state powers and the discharge of state functions is a matter for the Länder". The Bundesrat has a total of 69 full Members and the same number of votes. The Bundesrat is composed of Members of Länder governments and not of directly elected Members. Since elections in the 16 German Länder take place at different times, the political composition and the majority in the Bundesrat often changes. It is in fact the executive power of the Länder, which is represented in the Bundesrat. The Länder governments do not need a formal parliamentary mandate for their voting behaviour for individual acts in the Bundesrat. 2. COMPOSITION Land Population, m Minister-President Votes Parties in government Winfried Kretschmann Baden-Württemberg 11.10 6 Grüne/CDU (Greens-EFA/EPP) (Grüne/Greens-EFA) Bayern 13.12 Markus Söder (CSU/EPP) 6 CSU (EPP)/Freie Wähler Berlin 3.66 Michael Müller (SPD/S&D) 4 SPD/Die Linke/Grüne (S&D/The Left/Greens-EFA) Dietmar Woidke Brandenburg 2.50 4 SPD/CDU/Grüne (S&D/EPP/Greens-EFA) (SPD/S&D) Bremen 0.68 Andreas Bovenschulte (SPD/S&D) 3 SPD/Grüne/Die Linke (S&D/Greens-EFA/The Left ) Hamburg 1.85 Peter Tschentscher, (SPD/S&D) 3 SPD/Grüne (S&D/Greens-EFA) Hessen 6.29 Volker -

Das Offene Geheimnis Des Wahlerfolgs Der Linkspartei Ist Heterogener Protest Die Landtagswahl in Niedersachsen

Das offene Geheimnis des Wahlerfolgs der Linkspartei ist heterogener Protest Die Landtagswahl in Niedersachsen Niedersachsen ist das zweitgrößte Flächenland in Deutschland. In der Fläche dominiert die Agrarwirtschaft; es gibt eine Vielzahl von kleinen, bäuerlich geprägten Ortschaften. In der Summe leben dort die meisten Einwohner dieses strukturkonservativen Bundeslandes. Zwar fallen bei Wahlen auch Großstädte wie Hildesheim, Braunschweig, Osnabrück oder Wolfsburg ins Gewicht; aus der Region Hannover, in der rund ein Achtel der gesamten Einwohner (ca. eine Million Menschen) leben, kommen allein 14 % aller Wahlberechtigten – das sind konkret ca. 630.000 Wähler. i Dennoch gilt für das »Land der Schweinezüchter und Kartoffelbauern«: Die Wahlen werden auf dem Lande gewonnen. Wie also ist möglich geworden, was so von niemandem erwartet worden war: DIE LINKE ist bei den Wahlen vom 27. Januar 2008 mit 7,1% (+6,6%) in den niedersächsischen Landtag eingezogen.ii DIE LINKE erreichte in Niedersachsen ein deutlich besseres Ergebnis als in Hessen am selben Tag und im Stadtstaat Hamburg knapp vier Wochen später. In 80 von 87 niedersächsischen Wahlkreisen liegt DIE LINKE deutlich über 5%. Wir haben es also mit einem flächendeckenden Phänomen zu tun, das nicht damit vollends zu erklären ist, dass hier ein besonders guter Wahlkampf geführt wurde. Zwar schreiben die Landesvorsitzenden Tina Flauger und Dieter Dehm im Landesinfo nach der Wahl: »Die überraschend guten Ergebnisse in bäuerlich geprägten Gegenden und die Stimmen von sieben Prozent der Selbständigen -

Dienstwagen Der Regierungschefs Der Länder 2018

Dienstwagen der Regierungschefs der Länder 2018 Bundesland Regierungschef/in Dienstwagen Kraftstoff Bau- Motor-/ Höchstge- Norm- CO2- Realer (lt. DAT- jahr System- schwindig- verbrauch Norm- CO2- Leitfaden)1) leistung2) keit kombiniert ausstoß Ausstoß3) [kW] [km/h] [l/100 km] [g/km] [g/km] Benzin/ Bremen Dr. Carsten Sieling Mercedes-Benz E 350e 2018 210 250 2,1 l + 11,5 1054) 171 Elektro (155 + 65) kWh/100 km Hamburg Dr. Peter Tschentscher Mercedes-Benz E 400d Diesel 2018 250 250 5,0 131 198 Saarland Tobias Hans BMW 730Ld xDrive Diesel 2018 195 250 5,2 137 200 Schleswig-Holstein Daniel Günther BMW 740Ld xDrive Diesel 2017 235 250 5,2 137 200 Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig BMW 740Ld xDrive Diesel 2018 235 250 5,4 142 207 Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Haseloff BMW 740Ld xDrive Diesel 2016 235 250 5,4 142 207 DUH-Recherche April bis Juli 2018. In den Ergebnistabellen wurden die bei Anfragestellung jeweils im Amt befindlichen Politiker berücksichtigt. Bei mehreren Dienstfahrzeugen wurde das Fahrzeug mit dem höchsten CO2-Ausstoß gewertet. Unterschiedliche CO2- „Get Real – Für ehrliche Spritangaben!“ Angaben für das gleiche Fahrzeugmodell ergeben sich z.B. durch verschiedene Erstzulassungszeitpunkte und/oder Ausstattungsvarianten. Bei der Auflistung der Fahrzeuge des Bundeskabinetts wurden die Fahrzeuge der Bundeskanzlerin, der Verteidigungsministerin (LIFE15 GIC/DE/029, Close the gap) sowie des Außen-, Innen- und Finanzministers nicht mit aufgenommen. Seit 2015 passt die DUH ihre Bewertungskriterien für die Kartenvergabe jährlich schrittweise an und verschärft diese von 130 g/km für das Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 auf 95 g CO2/km. wird im Rahmen des LIFE-Programms Für den Erhalt einer „Grünen Karte“ liegt der Wert in diesem Jahr bei unter 110 g CO2/ km (2017: unter 117 g/km) – bezogen auf alle Antriebsarten außer Diesel. -

MEMO 98 – Media Monitoring Findings, Final Summary Report 2 Dr

MEMO 98 – Media Monitoring Findings, Final Summary Report 2 Dr. Susanne Spahn - Thüringen – eine Region mit starken Bindungen zu Russland 47 Alan Posener - Wenn die AfD klingt wie die antiimperialistischen Linken, Welt 73 Boris Schumatsky - Ein Schweizer ist Putins fleißigster Internetkrieger, Die Welt 78 Boris Schumatsky – The Epoch Times 83 Democracy Digest - Ways to neutralize Russia’s disinformation (at least partially) 93 Henk Van Ess & Jane Lytvynenko - This Russian Hacker Says His Twitter Bots Are Spreading 97 Messages To Help Germany’s Far Right Party In The Election, Buzzfeed Henk Van Ess - Anleitung: Tipps um Fake Tweets zu entlarven, ZDF 102 Konstantin von Hammerstein, Roman Höfner and Marcel Rosenbach - March of the Trolls: 120 Right-Wing Activists Take Aim at German Election, Spiegel Online Nikolai Klimeniouk – Einmal Speck und Diesel, FAZ 127 Nikolai Klimeniouk - Eine Minderheit, die keine sein will, Welt 128 GERMANY Parliamentary Elections | 24 September 2017 Media Monitoring Findings FINAL Summary Report (8 July - 22 September 2017) 24 November 2017 MEMO 98 Martinengova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia | www.memo98.sk, [email protected], +421 903 581 591 2 MEMO 98 1. INTRODUCTION MEMO 98, in cooperation with Internews Ukraine, monitored five Russian-speaking channels and three other outlets prior to the 24 September 2017 parliamentary elections in Germany.1 The monitoring was carried out in three different periods between 8 July and 22 September 2017. The methodology included quantitative and qualitative analysis developed by MEMO 98 that conducted similar projects in more than 50 countries over the course oF twenty years since 1998. Given its comprehensive and content-oriented approach, the methodology was specially designed to provide in-depth Feedback on pluralism in media reporting, including coverage of chosen subjects and topics. -

Plenarprotokoll 16/190

Plenarprotokoll 16/190 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 190. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 27. November 2008 Inhalt: Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 20439 A Peer Steinbrück, Bundesminister BMF . 20455 A Karl-Georg Wellmann (CDU/CSU) . 20457 C Tagesordnungspunkt IV: Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 20458 C – Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) . 20459 D eines Gesetzes zur Reform des Erbschaft- Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 20460 C steuer- und Bewertungsrechts (Erb- schaftsteuerreformgesetz – ErbStRG) Florian Pronold (SPD) . 20461 A (Drucksachen 16/7918, 16/8547, 16/11075, Dr. Hermann Otto Solms (FDP) . 20461 C 16/11107) . 20439 B Otto Bernhardt (CDU/CSU) . 20462 A – Bericht des Haushaltsausschusses gemäß § 96 der Geschäftsordnung Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ (Drucksache 16/11085) . 20439 B DIE GRÜNEN) . 20462 C Florian Pronold (SPD) . 20439 D Dirk Niebel (FDP) . 20463 A Dr. h. c. Hans Michelbach Dirk Niebel (FDP) . 20465 A (CDU/CSU) . 20440 C Otto Bernhardt (CDU/CSU) . 20465 C Dr. Volker Wissing (FDP) . 20442 D Namentliche Abstimmungen . .2046 . .5 . D,. 20466 A Carl-Ludwig Thiele (FDP) . 20443 B Albert Rupprecht (Weiden) Ergebnisse . .2046 . .7 . D,. 20470 A (CDU/CSU) . 20445 C Carl-Ludwig Thiele (FDP) . 20446 C Tagesordnungspunkt II (Fortsetzung): Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) . 20446 D a) Zweite Beratung des von der Bundesregie- Carl-Ludwig Thiele (FDP) . 20447 D rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- zes über die Feststellung des Bundes- Florian Pronold (SPD) . 20448 B haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) Dr. Barbara Hendricks (SPD) . 20448 C (Drucksachen 16/9900, 16/9902) . 20466 B Dr. Barbara Höll (DIE LINKE) . -

DIE LINKE) in Western Germany: a Comparative Evaluation of Cartel and Social Cleavage Theories As Explanatory Frameworks

Understanding the Performance of the Left Party (DIE LINKE) in Western Germany: A Comparative Evaluation of Cartel and Social Cleavage Theories as Explanatory Frameworks Submitted to London Metropolitan University for the Degree of Doctor of Philosophy by Valerie Lawson-Last Faculty of Social Sciences and Humanities, London Metropolitan University 2015 Abstract In 2007 Germany’s Left Party (DIE LINKE) won its first seats in the regional parliament of a western federal state, Bremen. This success contrasted with the failure of its predecessor, the PDS, to establish an electoral base beyond the eastern states. Today the Left Party is represented in eastern and western legislatures and challenges established coalition constellations both at federal and regional level. How can we understand the Left Party’s significant breakthrough in the West? The existing literature has sought to analyse and interpret the Left Party’s origins, success and challenges, and has also emphasised the importance of the western states, both for the PDS and the Left Party. This thesis offers new insights by evaluating the respective strengths of two distinct theories, Cartel Theory and Social Cleavage Theory, as explanatory frameworks for the Left Party’s breakthrough. The theories are also appraised in a detailed case study of Bremen. The study examines whether the party displayed the organisational traits, parliamentary focus and electoral strategy identified in Cartel Theory. The investigation of Social Cleavage Theory explores the mobilisation and framing of class-based protest in the anti-Hartz demonstrations, and analyses election results for evidence of a realignment of class- based support. The existing empirical data is supplemented by qualitative evidence obtained through questionnaire responses from Left Party members and sympathisers in Bremen. -

Freitag, 24. April 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 3 Sitzung Des

Beginn: 00:00 Ende: 00:00 218. Sitzung des Deutschen Bundestages am: Freitag, 24. April 2009 Namentliche Abstimmung Nr.: 3 zum Thema: Antrag der Abgeordneten Dr. Werner Hoyer, Elke Hoff, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian Ahrendt, Uwe Barth, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Mechthild Dyckmans, Ulrike Flach, Otto Fricke, Horst Friedrich (Bayreuth), Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Birgit Homburger, Dr. Heinrich Leonhard Kolb, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Michael Link, Dr. Erwin Lotter, Horst Meierhofer, Patrick Meinhardt, Jan Mücke, Burkhardt Müller- Sönksen, Dirk Niebel, Hans-Joachim Otto, Detlef Parr, Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Frank Schäffler, Marina Schuster, Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Josef Stadler, Dr. Rainer Stinner, Carl-Ludwig Thiele, Florian Toncar, Christoph Waitz, Dr. Claudia Winterstein, Dr. Volker Wissing, Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP für einen Abzug der in Deutschland noch verbliebenen US-Nuklearwaffen; Drs. 16/12667 Endgültiges Ergebnis: Abgegebene Stimmen insgesamt: 503 nicht abgegebene-Stimmen: 109 Ja-Stimmen: 128 Nein-Stimmen: 374 Enthaltungen: 1 ungültige: 0 Berlin, den 24. Apr. 2009 Seite: 1 Seite: 1 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Ulrich Adam X Ilse Aigner X Peter Albach X Peter Altmaier X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Dr. Wolf Bauer X Günter Baumann X Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) X Veronika Bellmann X Dr. Christoph Bergner X Otto Bernhardt X Clemens Binninger X Renate Blank X Peter Bleser X Antje Blumenthal X Dr. Maria Böhmer X Jochen Borchert X Wolfgang Börnsen (Bönstrup) X Wolfgang Bosbach X Klaus Brähmig X Michael Brand X Helmut Brandt X Dr. -

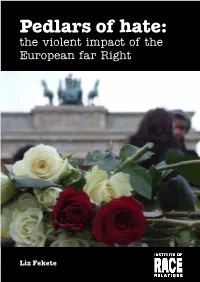

Pedlars of Hate: the Violent Impact of the European Far Right

Pedlars of hate: the violent impact of the European far Right Liz Fekete Published by the Institute of Race Relations 2-6 Leeke Street London WC1X 9HS Tel: +44 (0) 20 7837 0041 Fax: +44 (0) 20 7278 0623 Web: www.irr.org.uk Email: [email protected] ©Institute of Race Relations 2012 ISBN 978-0-85001-071-9 Acknowledgements We would like to acknowledge the support of the Joseph Rowntree Charitable Trust and the Open Society Foundations in the researching, production and dissemination of this report. Many of the articles cited in this document have been translated into English by over twenty volunteers who assist the IRR’s European Research Programme. We would especially like to thank Sibille Merz and Dagmar Schatz (who translate from German into English), Joanna Tegnerowicz (who translates from Polish into English) and Kate Harre, Frances Webber and Norberto Laguía Casaus (who translate from Spanish into English). A particular debt is due to Frank Kopperschläger and Andrei Stavila for their generosity in allowing us to use their photographs. In compiling this report the websites of the Internet Centre Against Racism in Europe (www.icare.to) and Romea (www.romea.cz) proved invaluable. Liz Fekete is Executive Director of the Institute of Race Relations and head of its European research programme. Cover photo by Frank Kopperschläger is of the ‘Silence Against Silence’ memorial rally in Berlin on 26 November 2011 to commemorate the victims of the National Socialist Underground. (In Germany, white roses symbolise the resistance movement to the Nazi