Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guillaume Tell Guillaume

1 TEATRO MASSIMO TEATRO GIOACHINO ROSSINI GIOACHINO | GUILLAUME TELL GUILLAUME Gioachino Rossini GUILLAUME TELL Membro di seguici su: STAGIONE teatromassimo.it Piazza Verdi - 90138 Palermo OPERE E BALLETTI ISBN: 978-88-98389-66-7 euro 10,00 STAGIONE OPERE E BALLETTI SOCI FONDATORI PARTNER PRIVATI REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AL TURISMO SPORT E SPETTACOLI ALBO DEI DONATORI FONDAZIONE ART BONUS TEATRO MASSIMO TASCA D’ALMERITA Francesco Giambrone Sovrintendente Oscar Pizzo Direttore artistico ANGELO MORETTINO SRL Gabriele Ferro Direttore musicale SAIS AUTOLINEE CONSIGLIO DI INDIRIZZO Leoluca Orlando (sindaco di Palermo) AGOSTINO RANDAZZO Presidente Leonardo Di Franco Vicepresidente DELL’OGLIO Daniele Ficola Francesco Giambrone Sovrintendente FILIPPONE ASSICURAZIONE Enrico Maccarone GIUSEPPE DI PASQUALE Anna Sica ALESSANDRA GIURINTANO DI MARCO COLLEGIO DEI REVISORI Maurizio Graffeo Presidente ISTITUTO CLINICO LOCOROTONDO Marco Piepoli Gianpiero Tulelli TURNI GUILLAUME TELL Opéra en quatre actes (opera in quattro atti) Libretto di Victor Joseph Etienne De Jouy e Hippolyte Louis Florent Bis Musica di Gioachino Rossini Prima rappresentazione Parigi, Théâtre de l’Academie Royale de Musique, 3 agosto 1829 Edizione critica della partitura edita dalla Fondazione Rossini di Pesaro in collaborazione con Casa Ricordi di Milano Data Turno Ora a cura di M. Elizabeth C. Bartlet Sabato 20 gennaio Anteprima Giovani 17.30 Martedì 23 gennaio Prime 19.30 In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini Giovedì 25 gennaio B 18.30 Sabato 27 gennaio -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto

STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

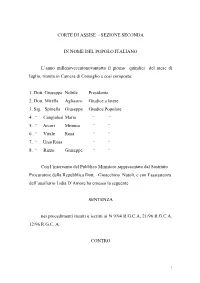

Processo Lima

CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, Risorse, Violenza (1943-1993)

EDIZIONI LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, risorse, violenza (1943-1993) di Vittorio Coco Coco, Vittorio <1980-> La mafia palermitana / Vittorio Coco – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Palermo - 1943-1993. 364.10609458231 CDD-21 SBN Pal0224465 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Comitato Scientifico: Prof. Guido Corso, Prof. Alessandra Dino e Prof. Salvatore Lupo. 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Salvatore Lupo, storico 9 Introduzione 11 Il contesto La Piana dei Colli e lo sviluppo urbano di Palermo dal secondo dopoguerra Parte Prima Tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Al centro della ripresa postbellica 23 Mafia ed edilizia: il costruttore Francesco Vassallo 31 L’ascesa di Angelo La Barbera 39 Da una guerra all’altra Parte Seconda Tra gli anni Settanta e Ottanta. Ai margini dopo l’antimafia 45 La perdita della centralità 51 Al fianco dei corleonesi 55 Dal maxi-processo alla riconquista dell’autonomia 61 Indice dei nomi 65 Indice dei luoghi di Vito Lo Monaco La ricerca di Vittorio Coco, a seguito di un bando pubblico del Centro Studi Pio La Torre che ha impegnato parte del contributo finanziario della Regione Sicilia, fa parte di un insieme di studi in via di pubblicazione. Per un anno tra il 2008 e il 2009 sei giovani ricercatori, guidati volontariamente da rispettivi comitati scientifici e tutor di alto profilo, hanno lavorato con tanto profitto da convincere il Centro a proseguire la ricerca nel 2010. L’idea generale della ricerca riguarda l’esplorazione della complessità del fenomeno ma- fioso tramite l’osservazione della storia e del rapporto col territorio di “famiglie” le cui relazioni interne ed esterne circoscrivono la natura specifica dell’organizzazione mafiosa e il suo rapporto organico con le classi dirigenti. -

I Cento Passi

Film analysis: “I cento ” passi Lecture1: Intro and historical social/ context Lecture 2: Mise en scéne Lecture 3: Editing Lecture 4: Sound, Shooting technique, etc The Sicilian Maia in the 1960s/70s Leonardo Sciascia author ( of Il giorno della civetta, 1962), in his essay 'La ma_iaL%I1E57): Il fatto è che in Sicilia la maEia 1#una for7a8 indubbiamente in conati di sopravviven7a, a meno che non riesca a portare a completamento e a perfezione la trasforma7ione che pare sia in atto. Se dal latifondo riuscir= a migrare e a consolidarsi nella citt=, se riuscira ad accagliarsi intomo alla burocra7ia regionale, se riuscir= ad inEiltrarsi. (vol. Ill, p. 1185) The fact is that the MaEia in Sicily is still powerful a force: itGs certainly struggling to survive unless it manages to accomplish its current transformation. If from the latifundia it manages to migrate and consolidate inside the cities, if it manages to attach itself to the regional bureaucracies, if it manages to inEiltrate society.%% % “Il sacco di Palermo” >> 1950s/1960s Vito Ciancimino DC Counsellor for Public works, 1959-64; Mayor 1970-71 Salvo Lima DC Deputy Mayor 1956-58; Mayor 1958-63, 1965-66; MP 1968; MEP 1979-92 I cento passi Urbanization the mafiosi’s past – Palermo’s airport Control of local economy: protection, racketeering the bosses’ power Alliance with corrupted politicians the mayor, the police Building industry and public contracts airport, motorway Cinisi % Cinisi: about%41,000%inhabitants,%%20miles%west%of%Palermo%% % Local mafia boss: Cesare Manzella, linked to Salvatore Greco (family of Ciaculli) First Mafia war: La Barbera (Borgo Vecchio) vs Greco (Ciaculli): 1963 Salvatore La Barbera: lupara bianca, Jan Cesare Manzella: car bomb, 26 Apr Ciaculli massacre: car bomb, 30 Jun 1969 Michele Cavataio (Acquasanta): shot, 10 Dec Gaetano Badalamenti (Tano): 1963 replaces Manzella as boss of Cinisi Links with Bonanno family (NY) The new Mafia: Arms and drugs trafficking; more violent and more powerful. -

1 Dipartimento Di Scienze Politiche Cattedra Storia Dei Partiti E Dei

1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra Storia dei partiti e dei movimenti politici Salvatore Riina: vita criminale e organizzazione mafiosa RELATORE Prof. Andrea Ungari CANDIDATO Priscilla Roscioli Matr. 073562 ANNO ACCADEMICO 2015-2016 2 SOMMARIO Introduzione ......................................................................................................................................... 3 Cosa si intende per il termine “Mafia”? ............................................................................................... 5 ANALISI BIOGRAFICA .................................................................................................................... 8 Infanzia ................................................................................................................................................ 8 Adolescenza: i primi reati .................................................................................................................... 9 Guerra tra Corleonesi ....................................................................................................................... 10 Verso Palermo ................................................................................................................................... 11 Struttura e organizzazione di Cosa Nostra ................................................................................................. 12 Il “sacco di Palermo” ................................................................................................................................ -

Repubblica Italiana Tribunale Di Palermo Corte Di Assise Sezione Prima

Proc. n. 18/96 R.G.C.Assise N. 22/01 Sent. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI PALERMO CORTE DI ASSISE SEZIONE PRIMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemilauno, il giorno sedici del mese di novembre, la Corte di Assise così composta: 1. Dott. Claudio Dall’Acqua Presidente 2. Dott. Roberto Binenti Giudice a latere 3. Sig. Maria Rosa Piraino Giudice Popolare 4. “ Elisabetta Liparoto “ “ 5. “ Giuseppe Bondì “ “ 6. “ Rosario Salvatore Priolo “ “ 7. “ Maria Pollina “ “ 8. “ Maria Di Blasi “ “ con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dai Sostituti Procuratori della Repubblica Dott.ssa Marzia Sabella e Dott. Egidio La Neve e con l’assistenza della Dott.ssa Anna Maria Giunta, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO 1. ADELFIO Francesco nato Palermo il 24.03.1941 Arrestato il 26.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. C. Fileccia Avv. D. La Blasca Libero – residente in Palermo Via Starrabba n. 19 Assente 2. AGLIERI Pietro nato a Palermo il 09.06.1959 Arrestato il 09.06.97 - Scarcerato il 22.11.00 (O.C.C. 1427/95) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. R. Di Gregorio Detenuto c/o Casa Circondariale Roma Rebibbia Presente in videocollegamento 3. AGRIGENTO Giuseppe nato San Cipirello il 25.11.1941 Arrestato 03.02.98 (O.C.C. 6416/97) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. S. Priola Detenuto c/o Istituto Penitenziario di Parma Presente in video collegamento 4. ALFANO Paolo nato a Palermo 12/04/1953 Arrestato il 09.05.96 - Scarcerato il 18.05.99 (O.C.C. -

RESOCONTO STENOGRAFICO N. 100 EDIZIONE PROVVISORIA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI XVI LEGISLATURA RESOCONTO STENOGRAFICO n. 100 EDIZIONE PROVVISORIA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE AUDIZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, DOTTOR SERGIO LARI Esame di proposte del Comitato Regime degli atti Esame di proposte del Comitato Regime degli atti a 102 seduta: lunedì 26 marzo 2012 Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Resoconto stenografico della seduta del 26.3.2012 EDIZIONE PROVVISORIA I N D I C E Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari 2 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Resoconto stenografico della seduta del 26.3.2012 EDIZIONE PROVVISORIA Interviene il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari, accompagnato dai procuratori aggiunti, dottor Amedeo Bertone e dottor Domenico Gozzo e dai sostituti procuratori, dottor Nicolò Marino, dottor Onelio Dodero e dottor Stefano Luciani. I lavori hanno inizio alle ore 17,30. (Si approva il processo verbale della seduta precedente). Sulla pubblicità dei lavori PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. (Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito). Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari, accompagnato dai procuratori aggiunti, dottor Amedeo Bertone e dottor Domenico Gozzo e dai sostituti procuratori, dottor Nicolò Marino, dottor Onelio Dodero e dottor Stefano Luciani. -

Processo Andreotti

L’ACCUSA DELLA PROCURA La tesi accusatoria dei Pubblici Ministeri di Palermo. Dai rapporti tra l'ex presidente del Consiglio e i cugini Salvo, ai punti di contatto con il generale Dalla Chiesa e il giornalista Mino Pecorelli, il presidente Carnevale, Salvo Lima fino al Giudice Falcone, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Balduccio di Maggio e Francesco Marino Mannoia, i rapporti tra mafia e DC siciliana. A causa dell'interruzione nell'esposizione da parte del PM, parte di questa documentazione non è stata resa disponibile in Rete. CAPITOLO 1 L'OGGETTO DELLA PROVA. • PARAGRAFO 1: RAPPORTI TRA ANDREOTTI E COSA NOSTRA. Elenco dei principali fatti che verranno dimostrati in dibattimento. • PARAGRAFO 2: LA NATURA DELLE CONDOTTE CONTESTATE NEI CAPI DI IMPUTAZIONE. L'origine e il fondamento del patto di scambio tra andreotti e cosa nostra. CAPITOLO 2 LE FONTI DI PROVA. LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. • INTRODUZIONE LE FONTI DI PROVA. LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. • PARAGRAFO 1 LE DICHIARAZIONI DI LEONARDO MESSINA • PARAGRAFO 2 LE DICHIARAZIONI DI GASPARE MUTOLO • PARAGRAFO 3 LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MARCHESE • PARAGRAFO 4 LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MARINO MANNOIA • PARAGRAFO 5 LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA • PARAGRAFO 6 LE DICHIARAZIONI DI BALDASSARE DI MAGGIO • PARAGRAFO 7 LE DICHIARAZIONI DI MARIO SANTO DI MATTEO • PARAGRAFO 8 LE DICHIARAZIONI DI GIOACCHINO LA BARBERA • PARAGRAFO 9 LE DICHIARAZIONI DI SALVATORE CANCEMI • PARAGRAFO 10 LE DICHIARAZIONI DI GIOACCHINO PENNINO • PARAGRAFO 11 LE DICHIARAZIONI DI VINCENZO MARSALA • PARAGRAFO 12 LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO CALDERONE L'esposizione introduttiva è stata interrotta a pagina 132 per ragioni procedurali spiegate nel documento che segue di cui il Pubblico Ministero ha dato lettura in dibattimento. -

Il Governo Sapeva ?

Quotidiano / Anno XLIY / N. 331 ( •prdlziontt inm i Venerdi 1 dicembre 1967 / L 60 * TREMAIL SUOLO NELL A REGIONE DI SKOPJE Catastrofico ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO terremoto Occupazione, sviluppo economico e Nuove clamorose rivelazioni nel processo De Lorenzo -« L'Espresso » salari le rivendicazioni di fondo in Macedonia Liguria, Palermo IL GOVERNO SAPEVA ? Debar distrutta Finora otto morti estratti dalle Anche i cardinali nelle liste macerie - Colpite anche la capi tale e altre citta ai confini con Carnia: scioperi di proscrizione del luglio 64 1'Albania - La tempestiva opera di soccorso sotto il maltempo Concluso I'interrogato- rio di Jannuzzi e Scalfa- ri • II drammatico collo- generali unitari quio fra I'ex Presidente della Repubblica, Moro e Saragat • « Alta Corte» leri hanno scioperato per il contratto 200 mila confezio- Non mollano, quelli dell'E- nisfe; dal 4 dicembre scenderanno in lotta anche i ban- spresso. Sottoposti a una serie di contestazioni. Lino Jannuz cari - Confermafo lo sciopero generale del 15 dicembre zi, redattnre, ed Eugenia Seal fori, direttore respansabile. hanno reaaito nel modo mialin I lavoratori scendono sempre re: non cotwedendo nulla alia piu frequentemente in piazza accusa. contro una politica cconomica Nella seconda udienza del che colpisce gli interessi di tut processo Di Lorenzo-Espresso. Cambiare strada ti: mercoledi ha scioperato la Jannuzzi e Scalfari hanno fatto Carnia. oggi 250 mila lavora ancora una volta nomi e co tori scendono in sciopero gene gnomi, hanno riferito precise rale in Liguria mentre a Pa circostanze, indicato testimoni: lermo i sindacati hanno deciso hanno insistito mil colpo di sta L E RECENTI GRANDI lotte dei contadini del Sud, di chiamare tutta la citta a to del luglio 1964, sulle liste di la drammatica denuncia dei pastori sardi e lo sciopero protestare contro il caos in cui proscrizione, rilevando — par DEBAR — Una immagine del terremoto che ha distrutto la citta. -

Atti Parlamentari

– 305 – Senato delta Repubblica — 864 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 34.- Palermo a un prezzo notevolmente inferiore a quello imposto dal- la mafia dei mercati. Sin dal 1959t la Commissione Berna sul'carovita- disposta dall'Assessore Regionale Bino Napoli - era giunta a gravissime conclusioni sulla situazione esistente nei mercati. Nella re- lazione allora presentata dalla Commissione Berna si parla di- "sopravvivenza di alcuni fenomeni associativi favoriti dalla debolezza di taluni ambienti responsabili" e d^ "poco rigorosa osservanza dei regolamenti vigenti che per altro si palesano ap_ vento superati", e si lamenta "lo scarso interesse ohe i vari consigli comunali hanno dimostrato per i problemi annonari citta- dini". "Le Autorità competenti - si leg^e ancora in questa relazione - dovrebbero procedere al riesame della situazione dei commissio- nar! , dejli astatori, dei mandatari eccetera, cioè di quanti ope. rano nell'interno dei Mercati all'ingrosso, in relazione al requi. siti che si richiedono per essi dai regolamenti vigenti". la Comtuissione Berna avanzava allora decine di propoate det- tagliate per il mercato ortofrutticolo, per il mercato ittico, per facilitare l'intervento dei produttori singoli e delle co* - operative, per assicurare "il libero e sano gioco delle forze e- conomiche". L'attuale Amministrazione Comunale aveva dunque, sin dal suo insediamento, in mano tutti gli elementi necessari per in tervenire, solo ohe l'avesse voluto. Ebbene, nessuna - diciamo nessuna - delle propoate avanzate dalla Commissione Berna è stata attuata. ../A. – 306 – Senato della Repubblica — 865 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 35.- Qui, dunque, il Comune non ai •) limitato a dar via libera all'accesso di interessi mafiosi. -

Tribunale Penale E Civile Di Palermo Vi^ Sezione Penale Verbale Di Trascrizione Udienza

TRIBUNALE PENALE E CIVILE DI PALERMO VI^ SEZIONE PENALE VERBALE DI TRASCRIZIONE UDIENZA Proc. Penale Ud. del 22/05/96 A CARICO DI GIULIO ANDREOTTI PRESIDENTE: E allora, con chi cominciamo P.M.? P.M. SCARPINATO: Salvatore Bonferraro. PRESIDENTE: E allora, lei consente ad essere ripreso dalle telecamere? MONTALBANO S.: No. PRESIDENTE: Si accomodi e legga la formula di giuramento. FORMULA DI GIURAMENTO PRESIDENTE: Dia le generalità. BONFERRARO S.: Ispettore della Polizia di Stato Salvatore Bonferraro nato ad Agrigento il 12/01/1963, in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Palermo. PRESIDENTE: Il P.M. può procedere. P.M.: Ispettore, in relazione alle dichiarazioni rese del collaboratore Tommaso Buscetta le sono state delegate indagini su alcuni punti. In particolare, in relazione alle dichiarazioni di Buscetta secondo cui il padre dell'onorevole Lima apparteneva alla famiglia di Palermo Centro, le è stata delegata l'indagine su questo punto: le generalità complete del padre dell'onorevole Lima Salvatore, nonchè la di lui attività professionale lavorativa, i luoghi di abituale dimora e ogni altra notizia reperibile sul suo conto e su eventuali rapporti dello stesso intrattenuti con La Barbera Salvatore e La Barbera Angelo, analogo accertamento su eventuali rapporti con detti fratelli La Barbera. PRESIDENTE: Non è meglio a poco a poco, P.M.? P.M.: Questo è il punto. PRESIDENTE: Ah, questo è il punto. Va bene. P.M.: Analogo accertamento verrà esteso allo stesso onorevole Lima Salvatore, questo era il punto da accertare. Vuole riferire quali indagini ha svolte e quale è stato l'esito di queste indagini? BONFERRARO S.: Allora, ho svolto accertamenti su questo punto che ci era stato delegato, appunto, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e ho identificato il padre dell'onorevole Lima Salvatore per Lima Vincenzo di Giuseppe e Pergola Maria.