Jahresbericht E 2002.Pub

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Corona-Testzentren in Der Südwestpfalz

CORONA-TESTZENTREN IN DER SÜDWESTPFALZ Stand: 01.06.2021 Bechhofen Sickingen Apotheke Hauptstr. 96, Tel. (0 63 72) 80 91 Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung Bundenthal Friedrich Apotheke Hauptstr. 11, Tel. (0 63 94) 99 30 40 Öffnungszeiten: Montag – Freitag 11-12 Uhr und 17-18 Uhr, Samstag 11-12 Uhr (mit Termin) Contwig Laurentius Apotheke Hauptstr. 79, Tel. (0 63 32) 99 60 10 Öffnungszeiten: Montag – Freitag 17-19 Uhr, Samstag 10-12 Uhr Dahn Wasgau Apotheke Weißenburger Str. 5, Tel. (0 63 91) 24 97 Öffnungszeiten: Montag 9-11 Uhr, Dienstag + Donnerstag 16-18 Uhr, Freitag 15-18 Uhr, Samstag 9-10 Uhr (mit Termin) DRK Schnelltestzentrum Geschwister-Scholl-Straße 2, www.drk-corona.de Öffnungszeiten: Montag + Mittwoch + Freitag 17-20 Uhr Apotheke am Jungfernsprung Pirmasenser Straße 23b, Tel. (0 63 91) 56 03 Öffnungszeiten: Montag – Samstag 8:30-12 Uhr Eppenbrunn DLRG Pirmasens Fremdenverkehrsverein Öffnungszeiten: Dienstag 10-12 Uhr und 17-19 Uhr Hauenstein Sonnenapotheke Hauptstraße 2, Tel. (0 63 92) 12 98 Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 14-16 Uhr DRK Schnelltestzentrum Burgstraße 6 (Bürgerhaus), www.drk-corona.de Öffnungszeiten: Mo 7:30-8:45 Uhr und 17-20 Uhr /Di 18:30-20 Uhr/Mi 7:30-10 Uhr und 17-20 Uhr Do 7:30-8:45 und 18:30-20 Uhr/Fr 7:30-8:45 Uhr und 17-20 Uhr/Sa 10-14 Uhr Heltersberg Schwerpunktpraxis für Podologie Velmannstraße 8, Tel. (0 63 33) 98 00 20 Öffnungszeiten: Mo + Di + Fr 8-12 Uhr und 14-18:30 Uhr, Do + Sa 8-12 Uhr, Mi 8-12 Uhr und 14-19 Uhr Hermersberg Berg Apotheke Hauptstraße 43, Tel. -

A Verbandsgemeinde Pirmasens-Land

mtsblatt Verbandsgemeinde A PIRMASENS-LAND mit den Gemeinden 38. Jahrgang Freitag, den 22. September 2017 Nr. 38/2017 Bottenbach Eppenbrunn Hilst Kröppen Lemberg Obersimten Ruppertsweiler Schweix Trulben www.pirmasens-land.de Vinningen Pirmasens - 2 - Ausgabe 38/2017 Samstag 23. Sept. 2017 RRuuddoollff--KKeelllleerr--HHaauuss LLeemmbbeerrgg--LLaannggmmüühhllee Ab 12.00 Uhr gebroodene Grumbeere mit allerlei deftigen Spezialitäten. Für Unterhaltung ist gesorgt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Deutscher Alpenverein e.V. GrumbeerebroodeSektion Pirmasens Pirmasens - 3 - Ausgabe 38/2017 Impressionen vom Tag der offenen Höfe 2017 Foto: L. Feldner Unter den Augen interessierter Beobachter, darunter auch Bürgermeis- Foto: L. Feldner terin Silvia Seebach und Touristik-Sachbearbeiter Stefan Thomas diri- Bürgermeisterin Silvia Seebach und Touristik-Sachbearbeiter Stefan gierte Schäfer Hans Schröck auf den Wiesen vorm Ortseingang Kröppen Thomas auf dem Bauernhof Hertzler, Ransbrunnerhof, hier am Likör- seine Schafherde, unterstützt von seinen beiden Hütehunden. stand von Anja Mägel. Foto: L. Feldner Bürgermeisterin Silvia Seebach (links) und Touristik-Sachbearbeiter Ste- fan Thomas (rechts) stoßen mit dem Apotheker-Ehepaar Walther (Mitte) Foto: L. Feldner im „Kulturschuppen“ in Vinningen auf einen erfolgreichen siebten „Tag Hobbyschmied Jakob Späth bezieht auf dem Bauernhof Fuchs in der offenen Höfe“ an. Trulben auch die Kinder mit ein, hier beobachtet von Bürgermeisterin Silvia Seebach und Touristik-Sachbearbeiter Stefan Thomas. Foto: L. -

Erlebnis- Gastronomie Selbstvermarkter // Wanderhütten // Kioske // Cafés // Gaststätten // Restaurants

Restaurants//Gaststätten//Cafés//Kioske//Wanderhütten//Selbstvermarkter gastronomie Erlebnis- 1 e Pizzeria Sardegna Arno Roland Burkhart Eichelbergstraße 12 76891 Busenberg Tel. 06391 993778 ÖZ: Freitag bis Sonntag ab 18 Uhr, Ruhetage: Montag bis Donnerstag Sitzplätze: 45 innen, 15 außen Landgasthof Busenberg / Dahn Busenberg Weissensteinerhof Genießen Sie unser gutes Essen in unse- Restaurant Ratsstube ren Gasträumen und auf der Terrasse mit Familie Hartmann-Mertz einem wunderschönen Ausblick. Weißenburgerstraße 1 ÖZ: Di, Mi, Do, Sa und So 11 bis 19 Uhr 66994 Dahn durchgehend warme Küche Tel. 06391 1653 Ruhetage: Montag und Feiertag www.ratsstube-dahn.de Sitzplätze: 90 innen, 35 außen ÖZ: Mittwoch bis Samstag 11:30 bis Monika Müller 14 Uhr und 17:30 bis 20:30 Uhr, Sonntag Weissensteinerhof 1 11:30 bis 14 Uhr und 17 bis 20Uhr 76891 Busenberg Ruhetage: Montag und Dienstag Tel. 06391 3559 Sitzplätze: 50 innen, 40 außen www.weissensteinerhof.de Spezialitäten: Pfälzer Spezialitäten, lecker-saftige Steaks, Wild- und Fisch- gerichte, regionale und saisonale Gerichte. Gefüllte Rotweinpflaumen Sportpark Dahn Zutaten: Unser Lokal und unsere große Terrasse 1 kg entsteinte Backpflaumen bieten jeweils 130 Sitzplätze für unsere 1 Liter Rotwein (trocken) Gäste an und unser Motto lautet „in ge- ungeschälte Mandeln mütlichem Ambiente mit guten Freun- 80 g Zucker den zusammen sein“. Genussvolles, 8 Gewürznelken regionales und überregionales Speise- 2 Stangen Zimt angebot zeichnet unsere Küche aus. Un- ser Biergarten ist mit Selbstbedienung. Zubereitung: ÖZ: täglich 11:30 bis 23 Uhr Die Backpflaumen mit den Mandeln Sitzplätze: 120 innen, 130 außen stopfen. Den Rotwein in einem Topf Robert Dallmann erhitzen. Den Zucker, die Gewürz- Eybergstraße 4 nelken und die Zimtstangen hinzu- 66994 Dahn fügen und aufkochen lassen. -

251 (Hinterweidenthal) - Dahn - Bundenthal - Fischbach/Dahn - Ludwigswinkel

251 (Hinterweidenthal) - Dahn - Bundenthal - Fischbach/Dahn - Ludwigswinkel Montag - Freitag Fahrt 201 203 303 205 107 209 309 213 211 215 217 317 219 221 323 223 225 127 129 Beschränkungen s s f s s f s s s s f s s f s s Hinweise FA FA Dahn, Stadtmitte 11.14 11.19 - Schulzentrum 11.17 12.16 13.09 13.11 15.11 15.56 - Verbandsgemeinde 12.18 13.11 13.13 15.13 15.58 - Haus des Gastes 11.21 11.21 13.05 14.16 - Stadtmitte 6.29 7.26 7.27 9.09 12.19 13.07 13.12 13.09 13.14 14.18 15.09 15.14 15.59 17.09 18.09 Pirmasens, Hauptbahnhof ab 5.45 8.30 11.30 12.30 14.30 14.30 14.30 16.30 17.30 Dahn, Haus des Gastes an 6.27 9.07 12.07 13.07 15.07 15.07 15.07 17.07 18.07 Bad Bergzabern, Bahnhof ab 5.40 8.00 12.00 14.00 16.00 17.02 Dahn, Haus des Gastes an 6.24 8.46 12.44 14.44 16.44 17.46 - Haus des Gastes 6.31 7.29 9.11 12.21 13.11 13.16 15.11 15.16 16.01 17.11 18.11 - Verbandsgemeinde 14.19 - Schulzentrum 13.10 14.21 - Hauensteiner Straße 13.11 14.22 - Altenheim 13.12 14.23 Erfweiler, Bel-Mont-Platz 13.15 - Ort 13.16 14.26 Fischwoogmühle 13.18 14.28 Reichenbach/Dahn 6.35 7.29 7.33 9.15 11.25 11.25 12.25 13.20 13.15 13.15 13.20 14.30 15.15 15.20 16.05 17.15 18.15 Bruchweiler, Alter Friedhof 6.39 7.32 7.37 9.19 11.29 11.29 12.29 13.24 13.19 13.19 13.24 14.34 15.19 15.24 16.09 17.19 18.19 - Grundschule 16.13 - Otto-Muck-Straße 6.40 7.33 7.38 9.20 11.30 11.30 12.30 13.25 13.20 13.20 13.25 14.35 15.20 15.25 17.20 18.20 Bundenthal, Bahnhof 6.42 7.35 7.40 9.22 11.32 11.32 12.32 13.27 13.22 13.22 13.27 14.37 15.22 15.27 16.16 17.22 18.22 Rumbach, Ort 6.45 7.39 -

Bundenthaler Und Felsenland-Express Mit Der Bahn Direkt Ins Dahner Felsenland Und Nach Hinterweidenthal

Bundenthaler und Felsenland-Express Mit der Bahn direkt ins Dahner Felsenland und nach Hinterweidenthal Saison 2010 Einfach ankommen. Wanderparadies Unterwegs Dahner Felsenland mit Bus & Bahn „Die Erosion ist eine große Künstlerin – Fahrkarten & Tarife und das Dahner Felsenland ihr Meisterstück.“ Ticket 24 und Ticket 24 PLUS - ideal für Ihren Ausflug Beim Wandern im Dahner Felsenland wird jedem etwas ge Das Ticket 24 und das Ticket 24 PLUS gelten montags bis frei boten, der auf Schusters Rappen seinen Weg gehen will: Vom tags ab Entwertung 24 Stunden. An Wochenenden sogar von ausgedehnten Spaziergang der ganz entspannenden Art bis Samstag ab Entwertung bis zum nächstfolgenden Werktag zu mehrtägigen Wanderungen für Anspruchsvolle und Geübte 3 Uhr. Und wenn ein Feiertag direkt an das Wochenende reicht das Spektrum der Gangarten im über 1.000 Kilometer angrenzt (z. B. Pfingstmontag), gelten beide Tickets auch noch umfassenden markierten Wanderwegenetz. Erholung und an dem Feiertag. Und das in allen Bussen, Straßenbahnen und Naturerlebnis sind dabei garantiert. Und das Dahner Felsen freigegebenen Zügen (RE, RB, SBahn). Für eine Person gilt das land wartet mit Zugaben auf, die das Wort „Erlebniswandern“ Ticket 24, das Ticket 24 PLUS für bis zu 5 Personen oder Eltern/ ein ums andere Mal rechtfertigen: Themen, die Landschaft Großeltern mit allen eigenen Kindern/Enkeln bis 14 Jahren. und Geschichte auf besondere Weise widerspiegeln. Beispiele Es gibt die Tickets in drei Preisstufen je nachdem, wie weit Sie hierfür sind die vom Deutschen Wanderinstitut zertifizierten fahren: Premiumwanderwege „Felsenland Sagenweg“, „Dahner Fel Ticket 24 Ticket 24 PLUS senpfad“ und „Wasgau Seen Tour“. Die Felsen, die Burgen, Preisstufe 0 - 3 5,20 € 9,00 € der Wald, das Wasser: Die großen Vier im Dahner Felsenland Preisstufe 4 - 5 9,00 € 14,50 € lassen sich auch über ein weitläufigesRadwegenetz mit dem Netz 14,00 € 20,00 € Fahrrad sehr gut erkunden. -

Herzlich Willkommen

1. Forum auf der Tagung des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie HOME TREATMENT- BEHANDLUNGS- UND HILFENETZWERKE IN DER LEBENSWELT Paul Bomke Geschäftsführer Pfalzklinikum Wir gehen in die Gemeinde… Wir, das war ein psychiatrisches Fachkrankenhaus mit: Intramural & extramural Klinik & komplementär Und der Haltung: Das mit den psychisch kranken, das machen wir für „euch“. Lasst uns dafür in ruhe. Wir gehen in die Gemeinde… Und heute Rockenhausen Kusel Kaiserslautern Maikammer Speyer Rodalben Annweiler Pirmasens Landau Bellheim Dahn Klingenmünster Bad Bergzabern Wörth Eckdaten: 2044 Mitarbeiter, 105,2 Mio. € Umsatz, 1.060 Betten und Plätze Fachgebiete Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie, Maßregelvollzug , Ambulanzen, Gemeindepsychiatrie Prävention Stand: 12/2016 Unsere Angebote der Gemeindepsychiatrie des Pfalzklinikums Speyer Teilhabezentrum und Kontaktstelle, ambulante Leistungen und Betreuung Dahn, Rodalben, Klingenmünster, Speyer Ambulante Hilfe nach Maß Kaiserslautern Bad Bergzabern, Annweiler, Dahn Regionale Angebote Leben im Alter (RALiA) Tagesstätte für Senioren Speyer Bellheim, Dahn, Rodalben Rodalben Maikammer Teilhabezentrum Annweiler Bellheim Maikammer Dahn Heilpädagogische Wohnstätte, Klingenmünster Klingenmünster Differenziertes Angebot Bad Bergzabern Minfeld Klingenmünster, Kaiserslautern Wörth (geplant) BIFID (=berufliche Integration, Training und (geplant) Förderung) …und was haben wir gelernt Es gibt Partner in der „Außenwelt“ Die Klinik ist „komplementär“! Sozialraumorientierung hilft neue Angebote zu -

Wasserversorgungsplan Rheinland-Pfalz Teilgebiet 8

Wasserversorgungsplan Rheinland-Pfalz Karte 1 Teilgebiet 8 - Versorgungsstruktur Moosalbe Obernheim- Kirchenarnbach Bechhofen Weselberg Rosen- kopf Wiesbach Hetten- hausen Horbach Schmalenberg Knopp-Labach 3 Käshofen Krähenberg Geiselberg Saalstadt e b Hermersberg l 1 a Bieders- Wallhalben s Steinalben o Klein- hausen o M 7 bundenbach Schmits- Schauer- hausen berg Heltersberg Herschberg Winterbach Groß- 2 Waldfischbach- bundenbach Burgalben Höheinöd ach 6 Waldfischbach - zb ar Reifenberg Burgalben w Leimen Battweiler ch S Maßweiler Thaleischweiler - Fröschen Clausen Zweibrücken, Donsieders Stadt Thaleischweiler - Rieschweiler- 12 Fröschen R 4 od Schwarzbach Mühlbach a Merzalben l 8 h b Zweibrücken S ac Höhfröschen Hornbach chwarzb Rodalben Contwig Petersberg 5 Rodalben, Stadt Dellfeld Höheischweiler Nünschweiler 11 Walshausen Münchweiler a. d. Pirmasens Rodalb Dietrichingen 9 Alt- hornbach Kleinstein- hausen Großstein- Ruppertsweiler hausen Bottenbach Pirmasens, Stadt rnbac Ho h Hornbach, Stadt Mauschbach Rodalb Riedelberg Vinningen Ober- simten Lemberg Kröppen Trulben Schweix 10 Hilst Eppenbrunn Versorgungsstruktur Träger der öffentlichen Wasserversorgung Versorgungsgebiet eines Trägers 1 Verbandsgemeindewerke Wallhalben der öffentlichen Wasserversorgung 2 Zweckverband Wasserversorgung Schmitshausen 3 Zweckverband Wasserversorgung Sickingerhöhgruppe Träger der öffentlichen Wasserversorgung 4 Verbandsgemeindewerke Zweibrücken - Land 8 (mit lfd. Nr.) 5 Stadtwerke Zweibrücken 6 Gemeindewerke Waldfischbach - Burgalben Verbandsgemeindegrenze -

Reservat Pfälzerwald - Nordvogesen Ergebnisse Des 14

Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald — 17 (2013-2014) : 29 - 69 Eine Momentaufnahme aus der Flora und Fauna im grenzüberschreitenden Biosphären- reservat Pfälzerwald - Nordvogesen Ergebnisse des 14. GEO-Tags der Artenvielfalt am 16. Juni 2012 Theo BLICK, Ernst BLUM, Ronald BURGER, Julia BURKEI, Jörn BUSE, Birgit CRUSAN, Uwe DE BRUYN, Loïc DUCHAMP, Muriel DUGUET, Oliver ELLER, Martin H. ENTLING, Peter FISCHER, Wolfgang FLUCK, Wolfgang FREY, Michael-Andreas FRITZE, Ludovic FUCHS, Jean-Claude GENOT, Hans GÖPPEL, Franz GRIMM, Matthias HAAG, Christine HARBUSCH, Sylvia IDELBERGER, Peter KELLER, Matthias KITT, Udo KOSCHWITZ, Uwe LINGENFELDER, Hans-Helmut LUDEWIG, Franz MALEC, Sébastien MANGIN, Michael T. MARX, Rolf MÖRTTER, Yves MULLER, Christoph MUSTER, Herbert NICKEL, Michael OCHSE, Jürgen OTT, Stefan PETSCHNER, Guido PFALZER, Manfred Alban PFEIFER, Michael POST, Lothar RADTKE, Gerd REDER, Carsten RENKER, Günter RINDCHEN, Oliver RÖLLER, Helga ROSS, Norbert ROTH, Klaus SCHAUBEL, Christelle SCHEID, Holger SCHINDLER, Jens SCHIRMEL, Sascha SCHLEICH, Christian SCHMIDT, Thomas SCHMIDT, Michael SCHMOLZ, Marc SCHNEIDER, Gerhard SCHWAB, Peter SPIELER, Christoph STARK, Josef STRUBEL, Jürgen WALTER, Claudia WEBER, Dieter WEBER & Andreas WERNO Zusammenfassung : Im Rahmen des 14. GEO-Tags der Artenvielfalt erfolgte am 16. Juni 2012 eine Erfas- sung der Flora und Fauna im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald - Nordvogesen. Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz richtete die Veran- staltung gemeinsam mit dem Magazin GEO und den beiden Trägervereinen des grenz- überschreitenden UNESCO-Biosphärenreservates Pfälzerwald - Nordvogesen und zahlreichen weiteren Partnern aus. Die knapp 100 geladenen Experten aus Deutsch- land und Frankreich durchstreiften bei geeignetem Fangwetter je nach Spezialgebiet die ausgewählten Untersuchungsgebiete rund um Fischbach/Dahn (D), Eppenbrunn (D), Hirschthal (D & F) und Wingen (F). -

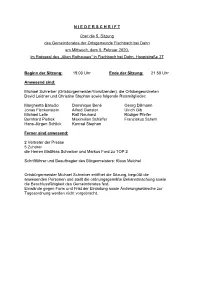

N I E D E R S C H R I F T Über Die 5. Sitzung Des Gemeinderates Der

N I E D E R S C H R I F T über die 5. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn am Mittwoch, dem 5. Februar 2020, im Ratssaal des „Alten Rathauses“ in Fischbach bei Dahn, Hauptstraße 37 Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr Ende der Sitzung: 21.50 Uhr Anwesend sind: Michael Schreiber (Ortsbürgermeister/Vorsitzender), die Ortsbeigeordneten David Leidner und Christine Stephan sowie folgende Ratsmitglieder: Margherita Barudio Dominique Bené Georg Dillmann Jonas Fleckenstein Alfred Ganster Ulrich Gib Michael Lelle Ralf Neuhard Rüdiger Pfeifer Bernhard Pietrek Maximilian Schäffer Franziskus Schehl Hans-Jürgen Schlick Konrad Stephan Ferner sind anwesend: 2 Vertreter der Presse 5 Zuhörer die Herren Matthias Schreiber und Markus Ford zu TOP 2 Schriftführer und Beauftragter des Bürgermeisters: Klaus Meichel Ortsbürgermeister Michael Schreiber eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Personen und stellt die ordnungsgemäße Bekanntmachung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Einwände gegen Form und Frist der Einladung sowie Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. 2 I. TAGESORDNUNG: A) Öffentlicher Teil der Sitzung 1. Einwohnerfragestunde 2. Ehrung von Personen mit langjähriger kommunalpolitischer Tätigkeit 3. Annahme von Spenden gemäß § 94 Gemeindeordnung 4. Widmung von Gemeindestraßen 5. Erweiterung und Neubau der Kindertagesstätte „St. Hildegard“ Fischbach; a) Auftragsvergabe für Arbeiten zur Fertigstellung der Außenanlage b) Schallschutz 6. Übernahme der Trägerschaft der Kita St. Hildegard in Fischbach a) Vertrag zum Betriebsübergang b) Personalüberleitungsvertrag 7. Zeltplatzgebäude auf dem „Ramstetter-Gelände“; Auftragsvergabe zur Dachsanierung 8. Haus der Vereine; Grundsatzbeschluss über anstehende Sanierungsarbeiten 9. Bauanträge und Bauvoranfragen 10. Anwesen Hauptstraße 35; a) Informationen über den derzeitigen Sachstand b) Weitere Verwendung des Anwesens 11. -

Itteilungsblatt

Biedershausen Herschberg itteilungsblatt Hettenhausen für die Verbandsgemeinde M Thaleischweiler-Wallhalben Höheischweiler Wochenzeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde 48. Jahrgang Donnerstag, den 26. März 2020 Nr. 13/2020 Höhfröschen Knopp-Labach Krähenberg Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Maßweiler die im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus ergangenen Verfügungen werden von Nünschweiler den allermeisten Menschen in unserer Verbandsgemeinde eingehalten. Hierfür danke ich allen recht herzlich. Dennoch möchte ich Sie alle nochmals sensibilisieren. Obernheim-Kirchenarnb. Meine Familie pfegt freundschaftliche Beziehungen nach Bergamo / Italien. Bergamo liegt mitten im italienischen Krisengebiet. Unsere dortigen Freunde hatten meine Aufforderung in den sozialen Netzwerken gele- Petersberg sen, bei der ich darum warb, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben. Sie haben auch gelesen, dass man für Eltern, Bekannte, Ältere Menschen usw. die Einkäufe erledigen möchte. Reifenberg Dies hat sie dazu veranlasst sich bei uns telefonisch zu melden. Die eindringliche Bot- schaft war: „Bleibt zu Hause, auch wenn es noch so schwerfällt, verzichtet auf den Besuch Rieschweiler-Mühlbach bei Verwandten, besonders auch bei Kindern, Enkeln, Eltern oder Großeltern. Wenn Einkäufe gemacht werden müssen, achtet auf die Einhaltung der Abstände, Saalstadt stellt Einkäufe an der Haustür ab! Wenn die Lawine rollt, hält sie niemand mehr auf, ihr in Deutschland könnt es noch steuern und abfedern.“ Schauerberg Soweit die Nachricht aus Bergamo. Was sich dort abspielt, kann sich bei uns wohl niemand vorstellen. Auch ich verzichte schweren Herzens auf diese Besuche. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Schmitshausen ihre Gesundheit liegt mir, den Beigeordneten, uns allen in der kommunalen Familie und allen Mitarbeitern/innen der Verbandsgemeinde, am Herzen. Deshalb bitten wir ein- dringlich darum, die ergangenen Hinweise und Aufforderungen sehr ernst zu nehmen. -

Wasserversorgungsplan Teilgebiet 8 Landkreis Südwestpfalz Kreisfreie Stadt Zweibrücken Kreisfreie Stadt Pirmasens

Wasserversorgungsplan Teilgebiet 8 Landkreis Südwestpfalz Kreisfreie Stadt Zweibrücken Kreisfreie Stadt Pirmasens Ministerium für Umwelt und Forsten Impressum Herausgeber: Ministerium für Umwelt und Forsten Reinland-Pfalz Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz Auflage: 100 Schutzgebühr: 10,- € Bearbeitung: Arbeitsgruppe Wasserversorgungsplan im Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz Jochen Kampf (Leitung) Wolfgang Schwebler und in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Walter Korz i. R. Ralf Rech Grafik: Heiko Franke Satz: Tatjana Schollmayer Gesamtherstellung: odd grafische betriebe gmbh, Bad Kreuznach Hinweis: Diese Druckschrift darf weder von Parteien noch Wahlwerbern während eines Wahlkampfs zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlkampfveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls auch die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf diese Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützender Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. Alle Rechte beim Herausgeber. Nachdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung. Mainz, -

Care-Assist-Live Services of Care-Assist-Live

Community-based mental health services Care-Assist-Live Services of Care-Assist-Live • Participation centre • Specialised care services • Living and Care Living • Therapeutic pedagogy • Custom-made outreach Daily structure Outreach support offers support Care- Assist- Live Offers for Rehabilitation, • Vocational living in old integration & rehabliitation • Day care centre age work for people with • Activation & dementia reintegration • counselling Locations Speyer Participation centre (PC) and contact point, outreach services and care Dahn, Rodalben, Klingenmünster, Speyer Custom-made outreach support Bad Bergzabern, Annweiler, Dahn Regional offers – living in old age Day care centre for the elderly Bellheim, Wörth, Dahn, Rodalben Participation centre (PC) Pirmasens Decentralised living, Speyer Assistance service for young adults (ASYA) Rodalben Maikammer Maikammer Annweiler Therapeutic pedagogic dwelling Bellheim Pirmasens Landau Klingenmünster Dahn Klingenmünster Differentiated services Landau Vocational integration, training and support Bad Bergzabern Wörth Betreuen-Fördern-Wohnen CEO Pfalzklinikum Paul Bomke Head Birgit Fuchs Deputy Head/Leading Quality representative: Frank Schäfer Department Department Department Department Department Department Department Project Hygiene Integration aid Therapeutic Integration aid Living & Care Rehabilitation, Regional services – Community Representative of Representative Southwest pedagogy South Palatinate integration & work living in old age psychiatric centre Head Palatinate: 32 places 32 places