Genehmigungsbescheides, Befristet

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sankt Mareinmarein Beibei Grazgraz 8

Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Post.at GemeindenachrichtenGemeindenachrichten derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 8. Ausgabe 12/2018 Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr sowie Erfolg, Glück und Segen für 2019 wünschen der Gemeinderat, der Gemeindevorstand und Ihr Bürgermeister 8323 Markt 25 · Tel.: 03119/2227 · [email protected] · www.st-marein-graz.gv.at MARKTGEMEINDE SANKT MAREIN BEI GRAZ Liebe Gemeindebürgerinnen! Liebe Gemeindebürger! Das heurige Jubiläumsjahr Jahr in Schwarten und auf dem Schleichweg abgeschlossen „100 Jahre Republik Öster- werden. Weitere Straßensanierungen erfolgten im Bereich reich“ lädt zu vielen Feiern, Holzmannsdorfbergweg, Pfarrparkplatz, Bauhofweg und des Gedenken und auch zum Parkplatzes in Krumegg. Künftige Straßenbau- und Sanie- Nachdenken ein. Wenn man rungsprojekte für 2019 und die weiteren Jahre sind geplant die historischen Tage im No- und wurden beim Land Steiermark zur Förderung eingereicht. vember 1918 nachbetrach- Viele Teile unseres Landes wurden im heurigen Jahr von tet, kommt man wohl zum Naturkatastrophen heimgesucht. Unsere Region ist größ- Schluss, dass die damaligen Verantwortlichen mutige tenteils davon verschont geblieben. Die größten Probleme Entscheidungen zu treffen hatten. entstanden durch Starkregen verursachte Überfl utungen Die Gründung der Republik ist der Grundstein für die und über die Ufer tretende Bäche. Mit Hilfe der Baubezirks- demokratische Entwicklung Österreichs und unseren heu- leitung wurden Teile des Petersdorfbaches, des Pickelbaches tigen Wohlstand. Wir dürfen für diese Entwicklung unseres und des Schmiednbaches saniert bzw. die Bachbette so Landes dankbar sein. Ebenso für den Mut jener Frauen und hergestellt, dass die Wassermassen aufgenommen werden Männer, die im Laufe der letzten hundert Jahre wesentlich können und somit hoffentlich solche Probleme für die zur Erhaltung der Demokratie beigetragen haben. -

Platz Ortsgruppe Punkte 1 Großstübing 124 2 Frohnleiten 103

Platz Ortsgruppe Punkte 1 Großstübing 124 2 Frohnleiten 103 3 Zettling 88 4 Tulwitz 82 5 Eggersdorf 74 6 Hitzendorf 60 7 GSW 46 8 Wundschuh 42 9 Schrems 29 10 Hausmannstätten 20 11 Dobl 18 12 Übelbach 17 13 Kalsdorf 8 14 Eisbach Rein 2 15 Gratkorn 0 Rang Name Punkte Ortsgruppe 1 Pöllabauer Martin 25 Großstübing 2 Prietl Elisa 22 Großstübing 3 Raunig Peter 15 Großstübing 4 Dolezal Petra 13 Großstübing 6 Harrer Thomas 12 Tulwitz 6 Schmidt Stefan 12 Zettling 9 Harrer Franz 10 Tulwitz 9 Ploder Jakob 10 Frohnleiten 9 Katschnig Daniela 10 Zettling 9 Spath Sophia 10 Hitzendorf 15 Kickmaier Veronika 9 Wundschuh 15 Pircher Jakob 9 Schrems 19 Schlögl Christian 8 Hitzendorf 19 Lindner Jasmin 8 Frohnleiten 19 Pichler Michaela 8 Großstübing 19 Reiner Andreas 8 Großstübing 19 Muhr Christina 8 Graz-Südwest 19 Uitz Sarah 8 Zettling 19 Winter Karin 8 Tulwitz 19 Helm Lukas 8 Großstübing 19 Fuchs Katharina 8 Eggersdorf 29 Petschauer Michael 7 Zettling 29 Harrer Stefan 7 Tulwitz 29 Gartler Martin 7 Zettling 29 Pöllabauer Andreas 7 Großstübing 34 Hofer Elisabeth 6 Tulwitz 34 Spath Michael 6 Hitzendorf 34 Hasenhütl Sarah 6 Eggersdorf 34 Farmer Julia 6 Hitzendorf 34 Huber Nina 6 Hitzendorf 34 Straßegger Verena 6 Frohnleiten 34 Weingerl Valentin 6 Frohnleiten 34 Papst Christopher 6 Frohnleiten 34 Fassl Lisa 6 Frohnleiten 34 Fraißler Lorenz 6 Frohnleiten 34 Weber Angelika 6 Eggersdorf 34 Prietl Hans 6 Großstübing 34 Affenberger Lisa 6 Frohnleiten 34 Miggitsch Christoph 6 Großstübing 51 Glauninger Lisa 5 Zettling 51 Trummer Thomas 5 Hausmannstätten 51 Friedrich -

Volksschule Zwaring-Pöls!

Marktgemeinde DOBL-ZWARING Amtliche Mitteilung Nr. 12 | Dezember 2016 UNSERE ÖsterreichischeZugestellt durch Post GEMEINDE Informationsblatt der Gemeinde Dobl-Zwaring Gesegnete Weihnachten und ein friedvolles Neues Jahr wünschen die Gemeinderäte, der Gemeindevorstand mit Bürgermeister Anton Weber sowie die Bediensteten der Marktgemeinde Dobl-Zwaring! Die Firma Neuser wünscht ihnen eine besinnliche Adventzeit ANZEIGE 3 Die Seite des Bürgermeisters LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, LIEBE JUGEND! ie hereinziehenden Nebel, danke ich mich bei allen Firmen sowie Die Aufgaben für unsere Marktgemein- die unsere Landschaft ein- auch bei Ihnen liebe Bürgerinnen und de werden immer umfangreicher, um decken, das feuchtkalte Bürger, dass Sie Ihren Zahlungspflich- diese gut bewerkstelligen zu können, Wetter und die immer kür- ten gegenüber der Gemeinde so pünkt- muss man zeitgerecht Maßnahmen Dzer werdenden Tage weisen auf das lich nachkommen. Dies ermöglicht uns setzen. Jahresende hin. Ein sehr arbeits- nicht nur zu bauen, sondern auch un- intensives Jahr geht dem Ende zu. seren Bürgerinnen und Bürgern in den Das bevorstehende Fest nehme ich All unsere Vorhaben, die wir uns verschiedensten Situationen zu unter- zum Anlass mich bei allen Mitarbei- für dieses Jahr vorgenommen stützen. Ich denke hier besonders an terinnen und Mitarbeitern unserer haben, konnten finanziert und die Familienförderung (Tagesmütter- Marktgemeinde sowie den Vorstands- umgesetzt werden. Bis auf eini- förderung, Schulstartgeld, Gastschul- mitgliedern und den Mitgliedern des ge kleine Fertigstellungsarbeiten beiträge, Kinderbetreuungskosten, Mu- Gemeinderates für die gute Zusam- konnten wir diese Vorhaben ab- sikschulunterricht), die doch schon eine menarbeit zu bedanken. schließen. beträchtliche Summe unseres Budgets beansprucht. Somit möchte ich Ihnen noch ein paar Besonders stolz bin ich, dass es mir ge- besinnliche Tage bis Weihnachten wün- lungen ist namhafte gute Firmen in un- Für das heurige Jahr möchte ich ei- schen, damit Sie Zeit finden für die Fa- seren Gewerbepark anzusiedeln. -

PDF-Dokument

Landesrecht Bundesland Steiermark Kurztitel Stmk. Luftreinhalteverordnung 2011 Kundmachungsorgan LGBl. Nr. 2/2012 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 116/2014 §/Artikel/Anlage § 2 Inkrafttretensdatum 30.10.2014 Außerkrafttretensdatum 04.08.2016 Text § 2 Sanierungsgebiete (1) Als Sanierungsgebiete im Sinne des § 2 Abs. 8 IG-L für den Luftschadstoff PM10 (Feinstaub) werden nachfolgende Gebiete ausgewiesen: 1. Sanierungsgebiet „Großraum Graz“ umfassend: Politische Bezirke Gemeinde Stadt Graz Graz Graz-Umgebung Feldkirchen bei Graz Gössendorf Grambach Hart bei Graz Hausmannstätten Pirka Raaba Seiersberg 2. Sanierungsgebiet „Aichfeld“ umfassend: Politischer Bezirk Gemeinde Murtal Apfelberg Flatschach Großlobming Knittelfeld Kobenz (nur Katastralgemeinden Kobenz und Raßnitz) Spielberg bei Knittelfeld www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 6 Landesrecht Steiermark St. Margarethen bei Knittelfeld Zeltweg 3. Sanierungsgebiet „Zentrale Mur-Mürz-Furche“ umfassend (KG steht für Katastralgemeinde; in jenen Gemeinden, in denen Katastralgemeinden angeführt werden gilt, dass nur die angeführten Katastralgemeindegebiete der Gemeinde als Sanierungsgebiet ausgewiesen werden): Politischer Bezirk Gemeinde KG Bruck-Mürzzuschlag Allerheiligen im Mürztal Allerheiligen Edelsdorf Sölsnitz Bruck an der Mur Berndorf Bruck an der Mur Pischk Wienervorstadt Kapfenberg Deuchendorf Pötschen Winkl St. Martin Hafendorf Pötschach Krottendorf Schörgendorf Kapfenberg Diemlach Kindberg Kindberg Kindthal Kindbergdörfl Mürzhofen alle Oberaich Oberdorf-Landskron Picheldorf Streitgarn Oberaich -

Herzlich Willkommen Zur Online Veranstaltung Leitungskompetenz Im Regionalen Netzwerk Leitungskompetenz Im Regionalen Netzwerk

A6 Bildung und Gesellschaft Referat Kinderbildung und –betreuung Herzlich Willkommen zur Online Veranstaltung Leitungskompetenz im regionalen Netzwerk Leitungskompetenz im regionalen Netzwerk Liebe Leiterinnen, liebe Leiter der steirischen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen! Andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen - deshalb haben wir im Fachaufsichtsteam beschlossen, die LIN Veranstaltung zum ersten Mal online zu stellen und wir sind uns sicher, für Sie als LeiterIn gibt es dadurch viele Vorteile: • Sie können die unterschiedlichen Themenbereiche immer wieder ansehen, wenn sich später Fragen ergeben • Sie können selbst entscheiden, wann und wo Sie sich mit den Inhalten auseinandersetzen möchten, da diese jederzeit verfügbar sind • Sie haben die Möglichkeit, sich mit dem ganzen Team gemeinsam mit den Inhalten auseinanderzusetzen • Bei einem Leitungswechsel kann die neue Leitung jederzeit auf die Inhalte zugreifen Leitungskompetenz im regionalen Netzwerk Da es auch im Team der Fachaufsicht viele Neuerungen gegeben hat, hier die derzeitige Aufteilung … Leitungskompetenz im regionalen Netzwerk Bozic Monika, Bakk. • Stadt Graz - nur KBBE´s der Bezirke: Lend, Gries, Jakomini, Liebenau, St. Peter, Puntigam Brandmüller Marianne • Bezirk Liezen • Bezirk Murau • Bezirk Murtal Leitungskompetenz im regionalen Netzwerk Freiberger Ilse • Bezirk Deutschlandsberg Kober-Murg Irmgard • Stadt Graz – nur KBBE´s der Bezirke: Andritz, Eggenberg, Gösting, Wetzelsdorf; HPKG Mosaik • Bezirk Graz Umgebung – Gemeinden: Frohnleiten, Übelbach, Deutschfeistritz, -

Gemeindenachrichtengemeindenachrichten Derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 10

Amtliche Mitteilung Zugestellt durch Post.at GemeindenachrichtenGemeindenachrichten derder MARKTGEMEINDEMARKTGEMEINDE SANKTSANKT MAREINMAREIN BEIBEI GRAZGRAZ 10. Ausgabe 12/2019 EEinin ffriedvollesriedvolles WWeihnachtsfesteihnachtsfest uundnd eeinin ggesundesesundes nneueseues JJahrahr ssowieowie EErfolg,rfolg, GGlücklück uundnd SSegenegen ffürür 22020020 wwünschenünschen dderer GGemeinderat,emeinderat, dderer GGemeindevorstandemeindevorstand uundnd IIhrhr BBürgermeisterürgermeister 8323 Markt 25 · Tel.: 03119/2227 · [email protected] · www.st-marein-graz.gv.at MARKTGEMEINDE SANKT MAREIN BEI GRAZ Liebe Gemeindebürgerinnen! Liebe Gemeindebürger! Viele Erkenntnisse und Entwick- baugebiet (KG Petersdorf II, KG Krumegg Ortsteil Kohldorf lungen unserer Zeit haben ihren und Pirkwiesen) wohnen, lade ich Sie ein, sich über die Ursprung in der Vergangenheit oder Möglichkeiten eines Breitbandanschlusses in der Gemeinde zumindest mit der geschichtlichen oder bei mir zu informieren. Entwicklung zu tun. Unsere Ge- Viele Vorhaben die im heurigen Jahr geplant waren, konnten meinde ist in der heute bestehenden Form mit dem ersten umgesetzt und verwirklicht werden. Ein Lieblingsprojekt von Jänner 2015 entstanden, die historische Entwicklung und das mir, das „Spielen im Lilienpark“, konnte noch nicht zur Zusammenwirken der Altgemeinden hatte allerdings schon fi nalen Umsetzung gebracht werden. Die Gründe liegen in davor eine besondere Bedeutung. Aus diesem historischen der Förderungsthematik und es wird auch noch an einigen Grund feiern wir im Jahr 2021 das Jubiläum der 150jäh- technischen Feinheiten gearbeitet. Im Sommer 2020 soll rigen Markterhebung. Die Geschichte unserer Gemeinde dieses zukunftsweisende Projekt allerdings für alle Gene- ist noch in keinem gesammelten Werk dokumentiert, daher rationen und Familien zur Verfügung stehen. werden wir in den nächsten Jahren daran arbeiten, eine Die Themen für die nächsten Jahre werden sein: Die Ver- Chronik für die Marktgemeinde zu erstellen. -

Gössendorf

zugestellt durch Post.at gössendorf /J.c~pu~a -<Q Iz NOTAR INFORMIERT Einladung zur Theaterfahrt 1 Was geschieht falls jemand durch e ine Unfall oder eine Erkrankung (zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder bei Altersdemenz) seine wirt schaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann? Das Gericht be stellt für eine solche Person einen Sachwalter. Mit einer Vorsorgevollmacht kann jede Person schon vor dem Verlust ihrer Geschäftsfähigkeit selbst bestimmen, wer bei Eintritt der Geschäftsunfähigkeit (Vorso rgefall) Die VTG Bühne St. Martin als Bevo llmächtigter für die betroffene Person ent- scheiden und sie vertreten soll. Auch können mehrere \,,.../ im Sulmtal bringt Personen für verschiedene Gesc häfte als bevollmäch- tigte Vertreter bestimmt werden. Zum Beispiel ist eine „Der böse Geist Person zuständig für Bankgeschäfte und die andere für Lumpazivagabundus" die Verwa ltung des Eigenheims. Diese Vollmacht kann der Vollmachtgeber jederzeit widerrufen oder abändern. Zauberposse mit Gesang Für die Err ichtung einer Vo rsorgevollmacht von Johann N estroy gibt es drei Möglichkeiten: bearbeitet von Alois Herzog • zur Gän ze eigenhändig geschrieben und unterschrieben oder • Errichtung vor einem Notar, einem Rec htsanwalt od er bei Gericht oder • ein Formular wird ausgefüllt, dieses wird se lbst sowie von drei Zeugen unterschrieben. Wichtige Punkte, die jede Vorsorgevollmacht enthalten sollte: • Name, Geburtsdatum, Adresse der Vertrauensperson Freitag, 11. Jänner (oder Vertrauenspersonen ) 2013, Beginn 19.30 Uhr • Aufgabenbereiche, fü r die die betroffenen im Kultursaal Vertrauenspersonen zuständ ig sind St. Martin im Sulmtal • Zeitpunkt, ab welchem die Vorsorgevollmacht wirksam wird und wie lange sie gilt • 1ndiv iduelle Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen/des Betroffenen über Ko sten: ihre/seine Zukunft zu z.B. -

Unterwegs Mit Barthlmae.At Das Neue Online-Service Unserer Gemeinde

HERBST 2018 Barthlmäer Das Magazin der Gemeinde Sankt Bartholomä Unterwegs mit barthlmae.at Das neue Online-Service unserer Gemeinde SEITE 4 Foto: Lercher Foto: Schuljahr 2018/19 Lesen und Schreiben Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt Schuldirektorin und Kindergartenlei- Schriftsteller Reinhard P. Gruber terin im Interview. Alle Taferlklassler über Inspiration, Klosterleben, Hödl- und Neuzugänge im Bild. moser, Heimat und Europa. SEITEN 18–21 SEITE 6 HERBST 2018 SCHOBER LOHNDRUSCH Fleißige Erntehelfer Barthlmäer 4 REPORTAGE 20 NACHWUCHS Das neue Internet-Service der Neuzugänge im Kindergarten Gemeinde Sankt Bartholomä und Taferlklassler 2018/19 6 INTERVIEW 22 MEI LIABSTES PLATZERL Die Schober GmbH Lohndrusch und Zu Gast beim Schriftsteller Erdbau in Lichtenegg hilft in der Süd- Reinhard Peter Gruber, 22 DER BARTHLMÄER SUCHT und Weststeiermark auf 6.000 Hektar dem Schöpfer des Hödlmoser ehrenamtliche Redakteure bei der Getreide- und Maisernte. SEITE 11 8 REPORTAGE 23 IN FREUDE VEREINT Alarmanlagen und Union Sportverein Sicherheitseinrichtungen Sankt Bartholomä USV SANKT BARTHOLOMÄ 10 GOTT UND DIE WELT 22 KALENDERMANDL Sportlich unterwegs 10 BARTHLMÄER DES QUARTALS 22 SO SCHMECKT‘S DAHOAM Leander Verweij, U13-Landes- meister im Radkriterium 25 HOFBERICHTERSTATTUNG Buschenschank Dorner 11 WIRTSCHAFT Schober Lohndrusch 26 CHRONIK 12 KALENDER 43 MARKTPLATZ Termine und Veranstaltungen Ordinationszeiten, Mülltermine Die Mitglieder unseres Sportvereins und allerlei praktische Tipps sind rund ums Jahr bei vielerlei Ver- 18 KINDERGARTEN, SCHULE anstaltungen aktiv. Der Obmann will 46 MENSCHLICHES Volksschuldirektorin einen Nachfolger aufbauen. und Kindergarten-Leiterin im Geburten, Altersjubiläen, SEITE 21 großen Doppelinterview Sterbefälle IMPRESSUM MAX HERGAN HAT VIEL VOR Nützliches, Wissenswertes und Unterhaltsames für Bevölkerung, Gäste und Freunde von Sankt Neues beim Dorner Bartholomä. -

OSTSTEIERMARK Te Gesundheit Wünschen! ZETTLING

AUS DEM STEIRERLAND 6 Freitag,5. Jännber 2007 ter aus Hohenegg zum 92. Ge- ten ein Geschenk. Auch Pfar- burtstag. Weiters feierten die Bau- rer Knapp mit Pfarrgemeinde- ernbundmitglieder Herr Franz rätin Fößl überbrachte ihm die und Frau Johanna Rosenberger besten Glückwünsche. Auf die- aus Prüfing das Fest der goldenen sem Wege möchte ihm auch der GRAZ U. UMGEBUNG Hochzeit. Alle Jubilare erfreuen Bauernbund alles Gute und bes- sich noch bester Gesundheit und OSTSTEIERMARK te Gesundheit wünschen! ZETTLING. Vor kurzem fei- frohen Mutes. Die Vertreter des erte Herr Johann Gruber vulgo Bauernbundes mit Obmann Vin- PETERSDORF II. Die Alt- KIRCHBERG A. D. R. Die Schmer den 65. Geburtstag. Der zenz Leopold sowie der Gemein- bäuerin Frau Aloisia Knotz starb beiden Tischlermeister Mathias Bauernbund Zettling überbrachte de mit Bürgermeister Josef Hier- nach langer Krankheit im Al- Fellner und Josef Knaus präsen- die allerbesten Glückwünsche und zer überbrachten die Glückwün- ter von 65 Jahren. Sie stammte tierten ihr Buch „Antiquitäten dankte für die jahrelange Mitglied- sche. – Leider wurden auch zwei aus einer kinderreichen Familie von morgen … gibt es sie noch? schaft. Wir wünschen dem Jubilar verdiente Bauernbundmitglieder und war die Älteste von sechs … wo sind sie? … wer macht sie?“ noch viele gesunde und glückliche in die ewige Heimat abberufen. Geschwistern. Geboren in Ent- der Öffentlichkeit. Gemeinsam Jahre im Kreise seiner Familie! Herr Johann Ederer starb im 75. schendorf bei St. Margarethen mit Professor Michael Narodos- Lebensjahr, Herr Robert Edels- an der Raab, heiratete sie nach lawsky von der TU Graz schufen WUNDSCHUH. Kurz vor sei- brunner im 98. Lebensjahr. Wir Schulberg und arbeitete in der sie damit einen Leitfaden zum nem 79. -

Ländesmüseüms Joanneum

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahresberichte Joanneum Jahr/Year: 1898 Band/Volume: 1898 Autor(en)/Author(s): diverse Artikel/Article: Jahresberichte Joanneum 1898 1-71 download www.biologiezentrum.at LXXXVII. JAHRESBERICHT DES STEIERMÄRKISCHEN LÄNDESMÜSEÜMS JOANNEUM ÜBER DAS JAHR 1898. HERAUSGEGEBEN VOM CURATORIUM. GRAZ, 1899. IM VERLAGE DES JOANNEUMS. DRUCKEREI „LEYKAM“. download www.biologiezentrum.at Bei Veröffentlichung des Jahresberichtes über das Landesmuseum Joanneum für das Jahr 1898 durch die nachfolgenden Blätter findet sich der steiermärkische Landes-Ausschuss angenehm verpflichtet, allen Gönnern und Freunden des Institutes, welche dasselbe durch ihre in diesem Berichte ange führten Geschenke bereichert haben, im Namen des Landes den verbindlichsten Dank auszusprechen. download www.biologiezentrum.at Bericht des Curatoriums erstattet vom Präsidenten Dr. A r n o l d L u s c h i n von E b e n g r e u th ., M it dem Jahre 1897 war die 11. Functionsperiode des Curatoriums zu Ende gegangen. Das Berichtsjahr bezeichnet daher den Beginn einer neuen Periode der Thätigkeit für die vom hohen Landes-Ausschusse auf eine weitere Reihe von Jahren wiedergewählten Curatoren unseres Landesmuseums. Die Resignation eines um die kirchliche Kunst im Lande äusserst ver dienten Curatoriumsmitgliedes, des hochwürdigen Herrn Monsignore Graus, machte jedoch die Wahl eines neuen Curators nöthig, welche auf den in Grazer Kunstkreisen wohlbekannten Advocaten Herrn Dr. Max v. Archer fiel. Wenn die ersten beiden Zeitperioden die Thätigkeit des Curatoriums mehr in neuschaffender, vom Grunde aufbauender Thätigkeit beanspruchten, so ist nunmehr eine Zeit angebrochen, in welcher wir unser Augenmerk mehr auf die harmonische Ausgestaltung der Sammlungen lenken mussten, da von einer endgiltigen Form bei einem Museum, das in seinen einzelnen Theilen dem Fortschritte der Zeiten folgen soll, nicht wohl die Rede sein kann. -

G E B U R T S J a H R G a N G E S 1 9

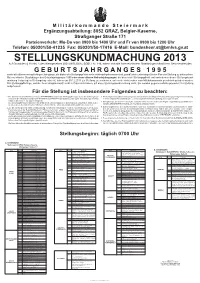

M i l i t ä r k o m m a n d o S t e i e r m a r k Ergänzungsabteilung: 8052 GRAZ, Belgier-Kaserne, Straßganger Straße 171 Parteienverkehr: Mo-Do von 0900 bis 1400 Uhr und Fr von 0900 bis 1200 Uhr Telefon: 050201/50-41235 Fax: 050201/50-17416 E-Mail: [email protected] STELLUNGSKUNDMACHUNG 2013 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 5 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1995 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskund- machung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 09.12.2013 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos STEIERMARK werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskom- 3. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht die Möglichkeit, dass Stellungspflichtige auf ihren Antrag missionen der Militärkommanden STEIERMARK und KÄRNTEN der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren in einem anderen Bundesland oder zu einem anderen Termin der Stellung unterzogen werden. nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. -

Bezirk Stationsbezeichnung Adresse

Bezirk Stationsbezeichnung Adresse PLZ Bruck-Mürzzuschlag Bruck-Mürzzuschlag Turnsaal Kindergarten Graßnitz Graßnitz 64 8623 Bruck-Mürzzuschlag Turnsaal Volksschule - Aflenz Aflenz 82 8623 Bruck-Mürzzuschlag Barbarasaal St. Erhard - Breitenau St. Erhard Nr. 18 8614 Bruck-Mürzzuschlag Hannes-Bammer- Sporthalle - BruckFriedrich-Ludwig-Jahnstraße 4 8600 Bruck-Mürzzuschlag Bundesanstalt für ElementarpädagogikBrückengasse (HAK) - Bruck 2 8600 Bruck-Mürzzuschlag Volksschule Berndorf - Bruck Wiener Straße 77 8600 Bruck-Mürzzuschlag Volksschule Oberaich - Bruck Utschtal 52 8600 Bruck-Mürzzuschlag Festhalle Parschlug - Kapfenberg Parschluger Hauptstraße 28b 8605 Bruck-Mürzzuschlag Haus der Begegnung SchirmitzbühelLannergasse - Kapfenberg 1 8605 Bruck-Mürzzuschlag Dienstleistungszentrum Bushalle - WerkKapfenberg VI Straße 42 8605 Bruck-Mürzzuschlag Fachhochschule Joanneum - KapfenbergWerk VI Straße 46 8605 Bruck-Mürzzuschlag Tennishalle Redfeld - Kapfenberg Kendlbachstraße 8 8605 Bruck-Mürzzuschlag Sporthalle - Kindberg Hammerbachgasse 12a 8650 Bruck-Mürzzuschlag Veranstaltungszentrum - KrieglachWaldheimatstraße 1 8670 Bruck-Mürzzuschlag Volkshaus - Langenwang Hochschloßstraße 3 8665 Bruck-Mürzzuschlag Pfarrsaal - Mariazell Benedictusplatz 1 8630 Bruck-Mürzzuschlag Volksheim Gußwerk - Mariazell Hochschwabstraße 9 8630 Bruck-Mürzzuschlag Casino - Hönigsberg Zimmersdorfgasse 4 8682 Bruck-Mürzzuschlag Stadtsaal - Mürzzuschlag Stadtplatz 5 8680 Bruck-Mürzzuschlag Veranstaltungszentrum Mürzer OberlandBahnhofstraße - Neuberg 1 8691 Bruck-Mürzzuschlag