Texto Completo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Boletin Oficial De La Diputación General De La Rioja

/ BOLETIN OFICIAL DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE LA RIOJA 111 LEGISLATURA Depósito Legal: LO. 493 · 1984 LOGROÑO, 7-10-94 NÚM. 177 SERIE B: ACTOS DE CONTROL SUMARIO PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA Págs. Pregunta que se formula nuevamente al Consejo de Gobierno, por el Diputado señor Herreros Hernández, relativa al grado de recepclon y calidad de imagen de la señal de T.V. en varios mu nicipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 2334 Númt:.:xo 177 BOI,ETIN OFICIAL de J;¡ J)i¡ll!l:tciún < icner;d tk ! .. 1 Rit)j;¡ St:.:rie B dentes a solucionar el problema? PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA Municipios de la Comunidad Autónoma La Mesa de la cámara, en su sesión de La Rioja incluidos correlativamente celebrada el dÍa 28 de septiembre de en los escritos nQs. 823 al 996: 1994, ha admitido a trámite la pregun ta, para su respuesta por escrito, Villoslada de Cameros. Villanueva de formulada al Consejo de Gobierno, me Cameros. Torrecilla en Cameros. Torre diante escritos números 823 a 996, por en Cameros. Terroba. Soto de Cameros. el Diputado señor Herreros Hernández, San Román de Cameros. El Rasillo. Ra integrado en el Grupo Parlamentario banera de Cameros. Pradillo. Pinillos. Popular, relativa al grado de recep Ortigosa de Cameros. Nieva de Came ción y calidad de imagen de la señal ros. Nestares. Muro en Cameros. Lum de T.V. en los municipios de la Comu breras. Laguna de Cameros. Jalón de nidad Autónoma de La Rioja, que se Cameros. Hornillos. Gallinero de Came transcribe a continuación. ros. Cabezón de Cameros. -

Particip Institu Áre

VERSOS Participan en este número: MARTA BECEIRO Revista de creación literaria y artística / Segunda época / Número 10 / 2017 ENCUADRES CONRADO SANTAMARÍA DAVID A. PÉREZ RAQUEL ABEND VAN DALEN FÉLIX J. REYES HISTORIAS ROSA CASTELLOT PEDRO P. R IOBÓ IGNACIO GIL-DÍEZ USANDIZAGA PALABRAS CON ENRIQUE CABEZÓN MÓNICA YOLDI LÓPEZ BAMBALINAS Revista de creación literaria y artística / Segunda época / Número 10 / 2017 literaria y artística / Segunda época Número Revista de creación DE ARTE Gobierno de La Rioja www.larioja.org Instituto de Estudios OTRAS LETRAS Riojanos Instituto de Estudios Riojanos Área de Filología CITA CON EL ARTE Área de Patrimonio Regional DIRECTOR Ignacio Gil–Díez Usandizaga CONSEJO EDITORIAL Alberto Gil-Albert Gómez Ignacio Gil–Díez Usandizaga Aurora Martínez Ezquerro ILUSTRA ESTE NÚMERO Marta Beceiro DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Instituto de Estudios Riojanos C/ Portales, 2 26071 Logroño E-mail: [email protected] Web: www.larioja.org/ier Revista de creación literaria y artística / Segunda época / Número 10 / 2017 Codal : revista de creación literaria y artística. – 2ª época. – Nº 10 (2017). -- Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2017 v. ; il. : 24 cm. Anual D.L. LR 418-2008. – ISSN 0530-0169 821.134 7 Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, porfo- tocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de los titulares del copyright. © Instituto de Estudios Riojanos, 2017 C/ Portales, 2 26001 Logroño www.larioja.org/ier © Diseño de cubierta e interior: Demetrio Navaridas Producción Gráfica: Reproestudio, S.A. -

Technical Specifications for the Registration of the Geographical Indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE REGISTRATION OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION NAME OF THE GEOGRAPHICAL INDICATION Rioja PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN Spain APPLICANT Consejo Regulador de la DOP "Rioja" 52 c/ Estambrera 26006 Logroño España Tel. +34 941 50 06 48 / Fax. +34 941 50 06 72 [email protected] PROTECTION IN THE COUNTRY OF ORIGIN Date of Protection in the European Union: 13.6.1986 Date of Protection in the Member State: 8.9.1932 PRODUCT DESCRIPTION Raw Material The making of the protected wines should be made exclusively with grapes of the following varieties: Reds Whites Tempranillo Viura Garnacha Malvasía Graciano Garnacha Blanca Mazuelo Chardonnay Maturana Tinta Sauvignon blanc Verdejo Maturana blanca Tempranillo blanco Turruntés Alcohol content : Protected wines are red, rosé and white, with a minimum alcohol content of 11.5% Vol for red and 10.5% Vol for white and rosé. The wines protected, to bear the name of the sub "Rioja Alta", "Rioja Baja" and "Rioja Alava", must meet the following requirements as to chemical properties: Minimum alcohol content Subareas and wine types (% vol.) Rioja Alta y Rioja Alavesa Reds 11,5 Whites 11,0 Rosés 10,5 Rioja Baja Reds 12,0 Whites 11,5 Rosés 11,0 The wines entitled to the indications Reserva and Gran Reserva must achieve a minimum graduation of 12% Vol, in the case of red, or of 11% vol, in the case of white and rosé. DESCRIPTION OF THE GEOGRAPHICAL AREA The production and ageing area consists of land located in the municipalities that are listed below, which are sub-areas called Rioja Alta, Rioja Baja and Rioja Alava, and the Regulatory Board considers conclusion fit for production of grape varieties with the quality needed to produce specific wines with the characteristics of the protected appellation. -

Horario Y Mapa De La Ruta VLR-109 De Autobús

Horario y mapa de la línea VLR-109 de autobús VLR-109 Castroviejo-Najera Ver En Modo Sitio Web La línea VLR-109 de autobús (Castroviejo-Najera) tiene 24 rutas. Sus horas de operación los días laborables regulares son: (1) a Castroviejo-Najera: 7:20 - 14:15 (2) a Excaray-Logroño: 14:30 (3) a Ezcaray-Logroño Semidirecto: 20:30 (4) a Huercanos-Uruñuela-Najera-Logroño: 8:55 (5) a Logroño-Ezcaray: 13:00 (6) a Logroño-Ezcaray Semidirecto: 17:30 (7) a Logroño-Huercanos-Najera: 9:45 - 13:30 (8) a Logroño-Huercanos-Uruñuela-Najera: 8:30 (9) a Logroño-Najera Directo: 7:15 - 20:30 (10) a Logroño-Najera-Huercanos: 9:45 (11) a Logroño-Najera-Uruñuela-Huercanos: 12:30 - 20:00 (12) a Logroño-Valgañon: 19:00 (13) a Logroño-Valgañon Semidirecto: 6:45 (14) a Logroño-Ventosa: 9:00 - 16:00 (15) a Najera- Castroviejo: 7:05 - 14:00 (16) a Najera-Huercanos: 15:45 (17) a Najera-Huercanos-Uruñuela: 15:45 (18) a Najera- Huercanos-Uruñuela-Logroño: 13:00 (19) a Najera-Uruñuela-Huercanos-Logroño: 20:30 (20) a Najera-Valgañon: 9:45 (21) a Nájera-Logroño Directo: 7:15 - 19:00 (22) a Valgañon-Logroño: 7:45 (23) a Valgañon-Najera: 10:40 (24) a Ventosa- Logroño: 13:00 - 19:00 Usa la aplicación Moovit para encontrar la parada de la línea VLR-109 de autobús más cercana y descubre cuándo llega la próxima línea VLR-109 de autobús Sentido: Castroviejo-Najera Horario de la línea VLR-109 de autobús 5 paradas Castroviejo-Najera Horario de ruta: VER HORARIO DE LA LÍNEA lunes 7:20 - 14:15 martes 7:20 - 14:15 Castroviejo 1H Cl Mayor, Castroviejo miércoles 7:20 - 14:15 Santa Coloma -

Cadenza Document

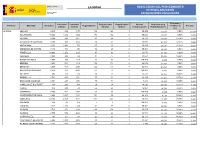

LA RIOJA RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN EN MUNICIPIOS FINALIZADOS Reformas y Inmuebles Inmuebles Regularizados Regularizados Nuevas Ampliaciones y Provincia Municipio Inmuebles Regularizados Cambios de Piscinas urbanos rústicos urbanos rústicos Construcciones Rehabilitaciones Uso LA RIOJA ABALOS 5.330 552 4.778 132 125 7 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% ALCANADRE 10.062 1.236 8.826 138 132 6 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ALESON 2.398 283 2.115 23 22 1 52,18% 26,09% 21,74% 0,00% ALMARZA DE CAMEROS 3.706 161 3.545 24 22 2 26,09% 21,74% 52,17% 0,00% ANGUCIANA 2.283 1.496 787 67 66 1 39,68% 39,68% 11,11% 9,52% ARENZANA DE ARRIBA 1.112 158 954 32 27 5 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ARNEDILLO 10.483 1.256 9.227 95 89 6 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% ARRUBAL 1.890 989 901 37 37 0 31,58% 50,00% 18,42% 0,00% BAÑOS DE RIOJA 1.554 355 1.199 47 47 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% BERCEO 1.650 508 1.142 132 130 2 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% BERGASA 6.567 513 6.054 120 113 7 52,94% 47,06% 0,00% 0,00% BERGASILLAS BAJERA 4.256 175 4.081 61 55 6 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEZARES 405 113 292 20 18 2 22,22% 33,34% 38,89% 5,55% BOBADILLA 1.791 280 1.511 87 82 5 21,43% 21,43% 54,76% 2,38% BRIEVA DE CAMEROS 1.301 247 1.054 75 71 4 7,04% 18,31% 74,65% 0,00% CANILLAS DE RIO TUERTO 738 280 458 54 54 0 14,29% 49,99% 28,57% 7,15% CAÑAS 976 230 746 52 48 4 12,96% 18,51% 68,53% 0,00% CARDENAS 2.855 428 2.427 67 66 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% CASTAÑARES DE RIOJA 3.298 1.937 1.361 101 95 6 22,34% 8,51% 65,96% 3,19% CENICERO 10.483 3.368 7.115 331 329 2 10,34% 13,30% 75,37% 0,99% -

El Archivo Diocesano De Logroño Pequeña Aproximación a Sus Fondos

123 EL ARCHIVO DIOCESANO DE LOGROÑO PEQUEÑA APROXIMACIÓN A SUS FONDOS Ignacio Gonzalo Hervías Miembro fundador y Vocal de la Junta Directiva de la ARGH No pretendo con este trabajo hacer una exhaustiva relación de los fondos que en el Archivo Diocesano de Logroño se custodian, sino solamente una relación de las parroquias que tienen depositados sus fondos en él y las fechas en que comienzan los libros sacramentales, con la intención de que los posibles usuarios del Archivo puedan anticipadamente saber qué pueden o no encontrar en él. Así mismo, señalar qué poblaciones siguen manteniendo sus fondos en sus dependencias parroquiales o archivos, para que los investigadores se dirijan directamente al lugar adecuado. Para realizar la recopilación de datos que aparecen en este pequeño artículo, he de decir que ha sido grande la ayuda prestada por otros compañeros de la Asociación, que han puesto a mi disposición sus anotaciones, así como la información contenida en la web del propio Archivo Diocesano (http://www.iglesiaenlarioja.org/archivo/home.html), el contenido referido a La Rioja del volumen editado por el Archivo Diocesano de Barcelona para la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España en 2001 y titulado “GUIA DE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA” así como el artículo publicado en la revista VARIA por D. Matías Sáez de Ocáriz y Ruiz de Azúa, quien fuera Director del Archivo Diocesano en el pasado. Que gran parte de los fondos sacramentales de las parroquias de La Rioja se encuentren centralizadas y en depósito en el Archivo Diocesano de Logroño, presenta sin duda la ventaja de una adecuada custodia de los libros, tanto en lo que se refiere a las condiciones de temperatura, humedad, estabilidad, etc, como de un ordenado acceso a los mismos y con criterios uniformes. -

A-60 Nota Prensa

OFICINA DE INFORMACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO En La Rioja Rajoy preside la puesta en servicio del tramo Hormilla – Hervías de la autovía A-12 Con 11,1 km de longitud y una inversión total de 44,35 millones de euros A partir de hoy es posible circular íntegramente por autovía entre Logroño y Santo Domingo de la Calzada Madrid, 9 de julio de 2014 (Ministerio de Fomento) El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presidido hoy el acto de puesta en servicio del tramo “Hormilla – Hervías” de la A-12, autovía del Camino de Santiago, en la comunidad autónoma de La Rioja. De esta forma, a Nota de prensa partir de hoy se puede circular íntegramente por autovía entre Logroño y Santo Domingo de la Calzada. Por lo tanto, queda prácticamente concluida esta autovía en La Rioja, pues solo resta un tramo de 5 km hasta el límite provincial con Burgos, que se encuentra en fase de proyecto. La apertura de este tramo de autovía es una notable mejora en la seguridad, comodidad y rapidez del tránsito de los 10.000 vehículos que hasta ahora circulaban por la carretera N-120. De ellos, una elevada proporción son vehículos pesados (27%). En la ejecución de estas obras se han invertido 36,71 millones de euros. Sumando a esta cantidad el coste de la redacción del proyecto, la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras, y el importe de las expropiaciones, se obtiene una inversión total de 44,35 millones de euros. -

Cellorigo / 263

CELLORIGO / 263 CELLORIGO Cellorigo es una pequeña población que se encuentra en un punto muy elevado de la parte meridional de los montes Obarenes, en un territorio muy abrupto, formado por grandes riscos calcáreos. Se le conoce como el “Púlpito de la Rioja” por constituir una atalaya natural, desde la que se avista una amplia panorámica de la región. Su distancia desde Logroño es de 63 km, desde donde puede accederse, a través de la N-232, hasta Tirgo donde se toma la carretera LR- 209, hasta alcanzar el desvío que lleva directamente a esta población por la LR-404. Su estratégico emplazamiento le permitió hacer un papel importante durante la Recon- quista. La primera mención al Castrum Celloricum se hace en la Crónica Albeldense, que trans- mite el relato completo de las dos batallas de Cellorigo ocurridas entre los años 882-883, cuan- do la fortaleza fue asediada por las expediciones cordobesas, y defendida con éxito por el conde de Álava, Vela Jiménez. Cellorigo se cita en el año 1040 en la carta de arras dada a doña Estefanía por su marido García el de Nájera. También es citado en el Fuero de Miranda de Ebro hacia 1170, donde se nom- bran algunas de las aldeas que pudieron pertenecer al alfoz de Cellorigo, como Viliella y Cas- tro Sico (Velilla y Castilseco), y también Sajuela de Yuso. Su castillo, del que no queda ningún rastro, defendía la Hoz de Foncea y la Hoz de la Morcuera, manteniéndose a cargo de sucesivos señores. Después de Vela Jiménez, continua- Vista general de Cellorigo 264 / CELLORIGO ron su hijo Munnio, y Vela Ovecoz (1012). -

Adaptación Antenas Colectivas De La

Últimas semanas para realizar la adaptación 24 MUNICIPIOS DE LA RIOJA TIENEN TRES SEMANAS PARA ADAPTAR LAS ANTENAS COLECTIVAS DE TDT El próximo 11 de febrero algunos canales de TDT dejarán de emitir en sus antiguas frecuencias en 24 municipios. Todavía existen edificios comunitarios de la provincia que aún no han realizado las adaptaciones necesarias para seguir disfrutando de la oferta completa de TDT a partir de esta fecha Los administradores de fincas o presidentes de comunidades de propietarios deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada Además, a partir del 11 de febrero, todos los ciudadanos de estos 24 municipios de La Rioja deberán resintonizar el televisor con su mando a distancia Toda la información sobre el cambio de frecuencias de la TDT está disponible en la página web www.televisiondigital.es y a través de los números de atención telefónica 901 20 10 04 y 91 088 98 79 Logroño, 21 de enero de 2020. Cuenta atrás para el cambio de frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en La Rioja. A partir del próximo 11 de febrero, algunos canales estatales y autonómicos dejarán de emitir a través de sus antiguas frecuencias en 24 municipios de La Rioja. En algunos de los edificios comunitarios de tamaño mediano y grande de la provincia -que deben adaptar su instalación de antena colectiva- aún no se ha realizado esta adaptación. Este ajuste es necesario para poder seguir viendo los canales en las nuevas frecuencias destinadas para ellos. Por tanto, los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos aquellos edificios que no hayan realizado todavía estas adaptaciones deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada. -

Memoria+Estadistica+Completa.Pdf

Departamento de Estadística Banco de Datos Y Observatorio de La Ciudad Logroño Superficie (km2)) Superficie (ha) Altitud Perímetro Coordenadas de posición 79,6 7.955,18 384 56.129 Latitud: 42º 27' 56,6" N Longitud: 2º 26' 20,4"O POBLACIÓN a 1 de enero de 2017 151.111 residentes OBSERVATORIO DE LA CIUDAD Con 5.045 kilómetros cuadrados de superficie, La Rioja supone el 1% de la superficie española . La población riojana se distribuye por 174 municipios. municipios de la Rioja por habitantes Datos 2015 Menos de 101 57 de 101 a 500 75 de 501 a1.000 13 de 1.001 a 2.000 9 de 2.001 a 5.000 11 de 5.001 a 10.000 5 de 10.001 a 20.000 2 de 20.001 a 50.000 1 de 50.001 a 100.000 0 más de 100.000 1 Logroño es el municipio con mayor densidad de La Rioja. Logroño aloja a casi la mitad (47,8%) de la población de La Rioja. Entorno a la capital se configura además un área metropolitana que aporta cerca de otros 30.000 ciudadanos. Población a 1 de enero de 2017 47% 53% Varones Mujeres 151.111 1 71.160 79.501 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pirámide de edad datos: PMH de Logroño año / población 1941 43.547 1942 44.486 1943 45.292 datos INE: Censos de Pobl. 1944 45.319 1945 45.622 año / población 1946 46.658 1857 11.239 1947 47.512 1860 11.475 1948 48.771 1877 13.393 1949 49.869 Evolución de la población 1887 15.567 1950 50.080 1897 19.475 1951 51.062 1900 19.237 1952 51.810 1857-2016 1910 23.926 1953 52.514 1920 26.806 1954 52.972 1930 34.329 1955 52.310 1940 43.674 1956 52.517 1957 52.979 1958 55.277 1959 56.767 1960 59.373 1961 60.398 1962 61.336 1963 64.003 1964 -

(Denominación De Origen Calificada) SPECIFICATIONS

E-Bacchus record file number: PDO-ES-A0117 European Commission receipt date: 11/11/2011 Modification date (removal of trademark use restriction): 26/11/2014 E-Bacchus record modification file number: PDO-ES-A0117-AM03 Modification date (error correction): 29/02/2016 E-Bacchus record modification file number: PDO-ES-A0117-AM04 Modification date (use varieties in whites and rosés and ageing times): 14/7/2017 E-Bacchus record modification file number: PDO-ES-A0117-AM05 Modification date (viñedos singulares, sparkling wine, zone, municipality, rosé colour intensity): 15/02/2018 E-Bacchus record modification file number: PDO-ES-A0117-AM06 Modification date (start of ageing for calculations): 24/09/2018 E-Bacchus record modification file number: PDO-ES-A0117-AM07 Modification date (ageing of whites and rosés): 23/09/2019 E-Bacchus record modification file number: PDO-ES-A0117-AM08 Modification date (delimitation of viñedo singular): DGIA resolution, BOE 31/01/2020 Update date (delimitation of viñedo singular): DGIA resolution, BOE 05/11/2020 “RIOJA” PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN (Denominación de Origen Calificada) SPECIFICATIONS 1. NAME TO BE PROTECTED Denominación de Origen Calificada “Rioja” 2. DESCRIPTION OF THE WINES The wines protected by the Designation of Origin belong to category 1 „Wine‟, and category 5 „Quality sparkling wine‟, according to part II of Annex VII of Regulation (EU) 1308/2013, of the European Parliament and the Council, of 17 December 2013. a) ANALYTIC CHARACTERISTICS a.1) Alcoholic strength The wines protected are: reds, rosés and whites with a minimum actual alcoholic strength of 11,5% for reds and 10,5% for whites and rosés. -

European Commission

C 152/6 EN Offi cial Jour nal of the European Union 7.5.2020 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for amendment of a specification for a name in the wine sector referred to in Article 105 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council (2020/C 152/05) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 98 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council (1) within two months from the date of this publication. REQUEST FOR AMENDMENT TO THE PRODUCT SPECIFICATION ‘Rioja’ PDO-ES-A0117-AM06 Date of application: 24.9.2018 1. Rules applicable to the amendment Article 105 of Regulation (EU) No 1308/2013 – Non-minor modification 2. Description and reasons for amendment 2.1. Corrigendum Correction of an error detected in the wording of the second paragraph of point b.7.1 of section 8 of the Product Specification (Applicable Requirements). This does not affect the single document. The wording must be changed to: ‘The qualification process will be performed per homogeneous consignment or batch and must be performed in accordance with the Standards for wines eligible for the “Rioja” Protected Designation of Origin, which are drawn up by the Regulatory Board’. 2.2. Removal of the restriction on the use of some white varieties Point 3.b.1 of the Product Specification, headings ‘WHITE’ and ‘ROSÉ’, and point 2.5.1 ‘Specific oenological practices’ of the Single Document must be amended. The line stating that the varieties Chardonnay, Sauvignon Blanc and Verdejo must not predominate in the final product in the case of white and rosé wines must be deleted.