Bayreuth, 18. Juli 2019

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Música Y Pasión De Cosima Liszt Y Richard Wagner

A6 [email protected] VIDA SOCIAL JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 Música y pasión de Cosima Liszt y Richard Wagner GRACIELA ALMENDRAS Fundado en 1876, l Festival de Bayreuth, que cada año se el festival realiza en julio, no solo hace noticia por su también E obligada cancelación a causa de la pande- suspendió mia, sino que también porque es primera vez en sus funcio- sus más de 140 años de historia que un Wagner nes durante no encabeza su organización. Ocurre que la bisnie- las grandes ta de Richard Wagner, el compositor alemán guerras. En precursor de este festival, está enferma y abando- julio iba a nó su cargo por un tiempo indefinido. celebrar su La historia de este evento data de 1870, cuando 109ª edi- Richard Wagner con su mujer, Cosima Liszt, visita- ción. En la ron la ciudad alemana de Bayreuth y consideraron foto, el que debía construirse un teatro más amplio, capaz teatro. de albergar los montajes y grandes orquestas que requerían las óperas de su autoría. Con el apoyo financiero principalmente de Luis II de Baviera, consiguieron abrir el teatro y su festival en 1876. Entonces, la relación entre Richard Wagner y FESTIVAL DE BAYREUTH su esposa, Cosima, seguía siendo mal vista: ella era 24 años menor que él e hija de uno de sus amigos, y habían comenzado una relación estando ambos casados. Pero a ellos eso poco les importó y juntos crearon un imperio en torno a la música. Cosima Liszt y Richard Wagner. En 1857, Cosima se casó con el pianista y Cosima Liszt (en la director de foto) nació en orquesta Bellagio, Italia, en alemán Hans 1837, hija de la con- von Bülow desa francoalemana (arriba), Marie d’Agoult y de alumno de su su amante, el conno- padre y amigo tado compositor de Wagner. -

Inside the Ring: Essays on Wagner's Opera Cycle

Inside the Ring: Essays on Wagner’s Opera Cycle John Louis DiGaetani Professor Department of English and Freshman Composition James Morris as Wotan in Wagner’s Die Walküre. Photo: Jennifer Carle/The Metropolitan Opera hirty years ago I edited a book in the 1970s, the problem was finding a admirer of Hitler and she turned the titled Penetrating Wagner’s Ring: performance of the Ring, but now the summer festival into a Nazi showplace An Anthology. Today, I find problem is finding a ticket. Often these in the 1930s and until 1944 when the myself editing a book titled Ring cycles — the four operas done festival was closed. But her sons, Inside the Ring: Essays on within a week, as Wagner wanted — are Wieland and Wolfgang, managed to T Wagner’s Opera Cycle — to be sold out a year in advance of the begin- reopen the festival in 1951; there, published by McFarland Press in spring ning of the performances, so there is Wieland and Wolfgang’s revolutionary 2006. Is the Ring still an appropriate clearly an increasing demand for tickets new approaches to staging the Ring and subject for today’s audiences? Absolutely. as more and more people become fasci- the other Wagner operas helped to In fact, more than ever. The four operas nated by the Ring cycle. revive audience interest and see that comprise the Ring cycle — Das Wagnerian opera in a new visual style Rheingold, Die Walküre, Siegfried, and Political Complications and without its previous political associ- Götterdämmerung — have become more ations. Wieland and Wolfgang Wagner and more popular since the 1970s. -

WAGNER and the VOLSUNGS None of Wagner’S Works Is More Closely Linked with Old Norse, and More Especially Old Icelandic, Culture

WAGNER AND THE VOLSUNGS None of Wagner’s works is more closely linked with Old Norse, and more especially Old Icelandic, culture. It would be carrying coals to Newcastle if I tried to go further into the significance of the incom- parable eddic poems. I will just mention that on my first visit to Iceland I was allowed to gaze on the actual manuscript, even to leaf through it . It is worth noting that Richard Wagner possessed in his library the same Icelandic–German dictionary that is still used today. His copy bears clear signs of use. This also bears witness to his search for the meaning and essence of the genuinely mythical, its very foundation. Wolfgang Wagner Introduction to the program of the production of the Ring in Reykjavik, 1994 Selma Gu›mundsdóttir, president of Richard-Wagner-Félagi› á Íslandi, pre- senting Wolfgang Wagner with a facsimile edition of the Codex Regius of the Poetic Edda on his eightieth birthday in Bayreuth, August 1999. Árni Björnsson Wagner and the Volsungs Icelandic Sources of Der Ring des Nibelungen Viking Society for Northern Research University College London 2003 © Árni Björnsson ISBN 978 0 903521 55 0 The cover illustration is of the eruption of Krafla, January 1981 (Photograph: Ómar Ragnarsson), and Wagner in 1871 (after an oil painting by Franz von Lenbach; cf. p. 51). Cover design by Augl‡singastofa Skaparans, Reykjavík. Printed by Short Run Press Limited, Exeter CONTENTS PREFACE ............................................................................................ 6 INTRODUCTION ............................................................................... 7 BRIEF BIOGRAPHY OF RICHARD WAGNER ............................ 17 CHRONOLOGY ............................................................................... 64 DEVELOPMENT OF GERMAN NATIONAL CONSCIOUSNESS ..68 ICELANDIC STUDIES IN GERMANY ......................................... -

Wagner Intoxication

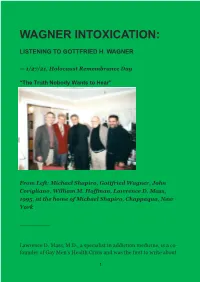

WAGNER INTOXICATION: LISTENING TO GOTTFRIED H. WAGNER — 1/27/21, Holocaust Remembrance Day “The Truth Nobody Wants to Hear” From Left: Michael Shapiro, Gottfried Wagner, John Corigliano, William M. Hoffman, Lawrence D. Mass, 1995, at the home of Michael Shapiro, Chappaqua, New York _________ Lawrence D. Mass, M.D., a specialist in addiction medicine, is a co- founder of Gay Men’s Health Crisis and was the first to write about 1 AIDS for the press. He is the author of We Must Love One Another or Die: The Life and Legacies of Larry Kramer. He is completing On The Future of Wagnerism, a sequel to his memoir, Confessions of a Jewish Wagnerite. For additional biographical information on Lawrence D. Mass, please see: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_D._Mass Larry Mass: For Gottfried Wagner, my work on Wagner, art and addiction struck an immediate chord of recognition. I was trying to describe what Gottfried has long referred to as “Wagner intoxication.” In fact, he thought this would make a good title for my book. The subtitle he suggested was taken from the title of his Foreword to my Confessions of a Jewish Wagnerite: “Redemption from Wagner the redeemer: some introductory thoughts on Wagner’s anti- semitism.” The meaning of this phrase, “redemption from the redeemer,” taken from Nietzsche, is discussed in the interview with Gottfried that follows these reflections. Like me, Gottfried sees the world of Wagner appreciation as deeply affected by a cultish devotion that from its inception was cradling history’s most irrational and extremist mass-psychological movement. -

Staging Der Ring Des Nibelungen

John Lindner Professor Weinstock Staging Der Ring des Nibelungen: The Revolutionary Ideas of Adolphe Appia and their Roots in Schopenhaurean Aesthetic Principles “For Apollo was not only the god of music; he was also the god of light.” - Glérolles: April, 1911) Richard Wagner’s set design in Der Ring des Nibelungen differed from that of later adaptations in the 20th century. Before Wieland and Wolfgang Wagner, the grandsons of the composer, allowed for modern stage design theory to penetrate the walls of Bayreuth, nothing in the production of Wagner’s operas was noticeably changed since his death. Richard Wagner disliked the two-dimensional sets he was accustomed to using, composed of highly ornamental and richly painted backdrops that strove for a natural realism. For all his genius in operatic creation (specifically the musical composition), Wagner never fully challenged the contemporary method of staging in Der Ring des Nibelungen. In his writings he bemoans having to deal with them at all, yet never does anything of much significance about it. The changes he made were topical in nature, such as the sinking the orchestra pit at the Bayreuth. Shortly after Wagner’s death, Adolphe Appia (1862-1928) led a revolution in stage design, letting light and the movement of the actors, as determined by the music, to sculpt spaces. Appia saw the 1 ability for light to change and shape feelings, much in the same way that Wagner’s music did. A stage comprised of objects with three-dimensional depth allowed for different lighting conditions, not only by location of the physical lights and their direction, but more importantly, by letting the light react off of the stage and characters in a delicate precision of lit form, shade and shadow. -

Notes on Wagner's Ring Cycle

THE RING CYCLE BACKGROUND FOR NC OPERA By Margie Satinsky President, Triangle Wagner Society April 9, 2019 Wagner’s famous Ring Cycle includes four operas: Das Rheingold, Die Walkure, Siegfried, and Gotterdammerung. What’s so special about the Ring Cycle? Here’s what William Berger, author of Wagner without Fear, says: …the Ring is probably the longest chunk of music and/or drama ever put before an audience. It is certainly one of the best. There is nothing remotely like it. The Ring is a German Romantic view of Norse and Teutonic myth influenced by both Greek tragedy and a Buddhist sense of destiny told with a sociopolitical deconstruction of contemporary society, a psychological study of motivation and action, and a blueprint for a new approach to music and theater.” One of the most fascinating characteristics of the Ring is the number of meanings attributed to it. It has been seen as a justification for governments and a condemnation of them. It speaks to traditionalists and forward-thinkers. It is distinctly German and profoundly pan-national. It provides a lifetime of study for musicologists and thrilling entertainment. It is an adventure for all who approach it. SPECIAL FEATURES OF THE RING CYCLE Wagner was extremely critical of the music of his day. Unlike other composers, he not only wrote the music and the libretto, but also dictated the details of each production. The German word for total work of art, Gesamtkunstwerk, means the synthesis of the poetic, visual, musical, and dramatic arts with music subsidiary to drama. As a composer, Wagner was very interested in themes, and he uses them in The Ring Cycle in different ways. -

Wagner) Vortrag Am 21

Miriam Drewes Die Bühne als Ort der Utopie (Wagner) Vortrag am 21. August 2013 im Rahmen der „Festspiel-Dialoge“ der Salzburger Festspiele 2013 Anlässlich des 200. Geburtstags von Richard Wagner schreibt Christine Lemke-Matwey in „Der Zeit“: „Keine deutsche Geistesgröße ist so gründlich auserzählt worden, politisch, ästhetisch, in Büchern und auf der Bühne wie der kleine Sachse mit dem Samtbarrett. Und bei keiner fällt es so schwer, es zu lassen.“1 Allein zum 200. Geburtstag sind an die 3500 gedruckte Seiten Neuinterpretation zu Wagners Werk und Person entstanden. Ihre Bandbreite reicht vom Bericht biographischer Neuentdeckungen, über psychologische Interpretationen bis hin zur Wiederauflage längst überholter Aspekte in Werk und Wirkung. Inzwischen hat die Publizistik eine Stufe erreicht, die sich von Wagner entfernend vor allen Dingen auf die Rezeption von Werk und Schöpfer richtet und dabei mit durchaus ambivalenten Lesarten aufwartet. Begegnet man, wie der Musikwissenschaftler Wolfgang Rathert konzediert, Person und Werk naiv, begibt man sich alsbald auf vermintes ideologisches Terrain,2 auch wenn die Polemiken von Wagnerianern und Anti-Wagnerianern inzwischen nicht mehr gar so vehement und emphatisch ausfallen wie noch vor 100 oder 50 Jahren. Selbst die akademische Forschung hat hier, Rathert zufolge, nur wenig ausrichten können. Immerhin aber zeigt sie eines: die Beschäftigung mit Wagner ist nicht obsolet, im Gegenteil, die bis ins Ideologische reichende Rezeption führe uns die Ursache einer heute noch ausgesprochenen Produktivität vor Augen – sowohl diskursiv als auch auf die Bühne bezogen. Ich möchte mich in diesem Vortrag weniger auf diese neuesten Ergebnisse oder Pseudoergebnisse konzentrieren, als vielmehr darauf, in wieweit der Gedanke des Utopischen, der Richard Wagners theoretische Konzeption wie seine Opernkompositionen durchdringt, konturiert ist. -

Florida State University Libraries

Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2009 Gustav Mahler, Alfred Roller, and the Wagnerian Gesamtkunstwerk: Tristan and Affinities Between the Arts at the Vienna Court Opera Stephen Carlton Thursby Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC GUSTAV MAHLER, ALFRED ROLLER, AND THE WAGNERIAN GESAMTKUNSTWERK: TRISTAN AND AFFINITIES BETWEEN THE ARTS AT THE VIENNA COURT OPERA By STEPHEN CARLTON THURSBY A Dissertation submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Spring Semester, 2009 The members of the Committee approve the Dissertation of Stephen Carlton Thursby defended on April 3, 2009. _______________________________ Denise Von Glahn Professor Directing Dissertation _______________________________ Lauren Weingarden Outside Committee Member _______________________________ Douglass Seaton Committee Member Approved: ___________________________________ Douglass Seaton, Chair, Musicology ___________________________________ Don Gibson, Dean, College of Music The Graduate School has verified and approved the above named committee members. ii To my wonderful wife Joanna, for whose patience and love I am eternally grateful. In memory of my grandfather, James C. Thursby (1926-2008). iii ACKNOWLEDGEMENTS The completion of this dissertation would not have been possible without the generous assistance and support of numerous people. My thanks go to the staff of the Austrian Theater Museum and Austrian National Library-Music Division, especially to Dr. Vana Greisenegger, curator of the visual materials in the Alfred Roller Archive of the Austrian Theater Museum. I would also like to thank the musicology faculty of the Florida State University College of Music for awarding me the Curtis Mayes Scholar Award, which funded my dissertation research in Vienna over two consecutive summers (2007- 2008). -

My Fifty Years with Wagner

MY FIFTY YEARS WITH RICHARD WAGNER I don't for a moment profess to be an expert on the subject of the German composer Wilhelm Richard Wagner and have not made detailed comments on performances, leaving opinions to those far more enlightened than I. However having listened to Wagnerian works on radio and record from the late 1960s, and after a chance experience in 1973, I have been fascinated by the world and works of Wagner ever since. I have been fortunate to enjoy three separate cycles of Der Ring des Nibelungen, in Bayreuth 2008, San Francisco in 2011 and Melbourne in 2013 and will see a fourth, being the world's first fully digitally staged Ring cycle in Brisbane in 2020 under the auspices of Opera Australia. I also completed three years of the degree course in Architecture at the University of Quensland from 1962 and have always been interested in the monumental buildings of Europe, old and new, including the opera houses I have visited for performance of Wagner's works. It all started in earnest on September 29, 1973 when I was 28 yrs old, when, with friend and music mentor Harold King of ABC radio fame, together we attended the inaugural orchestral concert given at the Sydney Opera House, in which the legendary Swedish soprano Birgit Nilsson opened the world renowned building singing an all Wagner programme including the Immolation scene from Götterdämmerung, accompanied by the Sydney Symphony Orchestra conducted by a young Charles Mackerras. This event fully opened my eyes to the Ring Cycle - and I have managed to keep the historic souvenir programme. -

Bibliographic Essay for Alex Ross's Wagnerism: Art and Politics in The

Bibliographic Essay for Alex Ross’s Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music The notes in the printed text of Wagnerism give sources for material quoted in the book and cite the important primary and secondary literature on which I drew. From those notes, I have assembled an alphabetized bibliography of works cited. However, my reading and research went well beyond the literature catalogued in the notes, and in the following essay I hope to give as complete an accounting of my research as I can manage. Perhaps the document will be of use to scholars doing further work on the phenomenon of Wagnerism. As I indicate in my introduction and acknowledgments, I am tremendously grateful to those who have gone before me; a not inconsiderable number of them volunteered personal assistance as I worked. Wagner has been the subject of thousands of books—although the often-quoted claim that more has been written about him than anyone except Christ or Napoleon is one of many indestructible Wagner myths. (Barry Millington, long established one of the leading Wagner commentators in English, disposes of it briskly in an essay on “Myths and Legends” in his Wagner Compendium, published by Schirmer in 1992.) Nonetheless, the literature is vast, and since Wagner himself is not the central focus of my book I won’t attempt any sort of broad survey here. I will, however, indicate the major works that guided me in assembling the piecemeal portrait of Wagner that emerges in my book. The most extensive biography, though by no means the most trustworthy, is the six- volume, thirty-one-hundred-page life by the Wagner idolater Carl Friedrich Glasenapp (Breitkopf und Härtel, 1894–1911). -

Richard Wagner Tristan Und Isolde Wolfgang Sawallisch

Richard Wagner Tristan und Isolde LIVE Windgassen · Nilsson Hoffmann · Saedén · Greindl Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele Wolfgang Sawallisch ORFEO D’OR Live Recording 26. Juli 1958 „Bayreuther Festspiele Live“. Das Inte- resse der Öffentlichkeit daran ist groß, die Edition erhielt bereits zahlreiche in- ternationale Preise. Die Absicht aller Be- teiligten ist nichts weniger als Nostalgie oder eine Verklärung der Vergangen- Das „neue Bayreuth“, wie es seit 1951 heit, vielmehr die spannende Wieder- von Wieland und Wolfgang Wagner be- entdeckung großartiger Momente der gründet und erfolgreich etabliert wur- Festspiele. Die sorgfältig erarbeitete de, suchte von Anfang an gezielt die Herausgabe der Mitschnitte soll erin- Vermittlung durch die damals existie- nern und vergegenwärtigen helfen, renden Medien, vor allem den Hörfunk indem musikalische Highlights aus der und die Schallplatte. Die Live-Übertra- Aufführungsgeschichte der Bayreuther gungen im Bayerischen Rundfunk und Festspiele wieder zugänglich gemacht angeschlossenen Sendern in Deutsch- und nacherlebbar werden. land, Europa und Übersee entwickelten sich binnen kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der alljährlichen Festspiele – und sind es bis heute geblieben. Nicht Katharina Wagner, zuletzt wird dadurch vielen Wagneren- Festspielleitung thusiasten weltweit eine zumindest akustische Teilnahme am Festspielge- schehen ermöglicht. Zugleich wurden Since its inception in 1951, ‚New Bay- und werden damit die künstlerischen reuth‘, founded and successfully run Leistungen der -

B. Buchner: Wagners Welttheater

Bernd Buchner. Wagners Welttheater: Die Geschichte der Bayreuther Festspiele zwischen Kunst und Politik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013. 224 S. ISBN 978-3-534-72994-4. Reviewed by Gero Tögl Published on H-Soz-u-Kult (September, 2015) Das Wagner-Jahr 2013 brachte eine durchaus 1966). Bis heute gilt der „Jahrhundertring“ Patrice stattliche Anzahl von Neuerscheinungen zu Le‐ Chéreaus und Pierre Boulez’ aus dem Jahr 1976 ben, Werk und Wirkung des – im Positiven wie im als Fluchtpunkt für die Überleitung des Wagner‐ Negativen – deutschesten aller Komponisten. Die schen Werkes in die Gegenwart des Regietheaters Bilanz fällt allerdings doch recht durchwachsen sowie für die Transformation der Bayreuther aus: Neben den unvermeidlichen Biografien zum Festspiele von einer Pilgerstätte in einen vielbe‐ 200. Geburtstag des „Meisters“ Beispielhaft ge‐ achteten, letztlich aber nicht mehr grundsätzlich nannt seien: Martin Gregor-Dellin, Richard Wag‐ herausgehobenen Fixpunkt des zeitgenössischen ner. Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert, Festivalkalenders. Es schwingt somit stets eine ge‐ München 2013; Walter Hansen, Richard Wagner. wisse Grundskepsis gegenüber Neuerscheinungen Biographie, München 2013; Dieter Borchmeyer, auf dem teils überbearbeiteten Feld der Wagner‐ Richard Wagner. Werk, Leben, Zeit, Stuttgart forschung und -publizistik mit, der sich jeder Au‐ 2013. erschienen auch die zu erwartenden aktua‐ tor zu stellen hat. lisierten Studien zur Wirkungsgeschichte aus den Dies betrifft auch die vom Journalisten Bernd Reihen der oft jahrzehntelang umtriebigen Wag‐ Buchner vorgelegte Monografie zur „Geschichte nerforscher Jens Malte Fischer, Richard Wagner der Bayreuther Festspiele zwischen Kunst und Po‐ und seine Wirkung, Wien 2013; Udo Bermbach, litik“, die zunächst dadurch positiv auffällt, dass Mythos Wagner, Berlin 2013. , substantiell neue sie sich mit der von Wagner ins Leben gerufenen Beiträge zur (theater- und musik-)historischen Institution auseinanderzusetzen verspricht und Forschung waren jedoch die Ausnahme.