Wagner) Vortrag Am 21

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Parsifal and Canada: a Documentary Study

Parsifal and Canada: A Documentary Study The Canadian Opera Company is preparing to stage Parsifal in Toronto for the first time in 115 years; seven performances are planned for the Four Seasons Centre for the Performing Arts from September 25 to October 18, 2020. Restrictions on public gatherings imposed as a result of the Covid-19 pandemic have placed the production in jeopardy. Wagnerians have so far suffered the cancellation of the COC’s Flying Dutchman, Chicago Lyric Opera’s Ring cycle and the entire Bayreuth Festival for 2020. It will be a hard blow if the COC Parsifal follows in the footsteps of a projected performance of Parsifal in Montreal over 100 years ago. Quinlan Opera Company from England, which mounted a series of 20 operas in Montreal in the spring of 1914 (including a complete Ring cycle), announced plans to return in the fall of 1914 for another feast of opera, including Parsifal. But World War One intervened, the Parsifal production was cancelled, and the Quinlan company went out of business. Let us hope that history does not repeat itself.1 While we await news of whether the COC production will be mounted, it is an opportune time to reflect on Parsifal and its various resonances in Canadian music history. This article will consider three aspects of Parsifal and Canada: 1) a performance history, including both excerpts and complete presentations; 2) remarks on some Canadian singers who have sung Parsifal roles; and 3) Canadian scholarship on Parsifal. NB: The indication [DS] refers the reader to sources that are reproduced in the documentation portfolio that accompanies this article. -

05-11-2019 Gotter Eve.Indd

Synopsis Prologue Mythical times. At night in the mountains, the three Norns, daughters of Erda, weave the rope of destiny. They tell how Wotan ordered the World Ash Tree, from which his spear was once cut, to be felled and its wood piled around Valhalla. The burning of the pyre will mark the end of the old order. Suddenly, the rope breaks. Their wisdom ended, the Norns descend into the earth. Dawn breaks on the Valkyries’ rock, and Siegfried and Brünnhilde emerge. Having cast protective spells on Siegfried, Brünnhilde sends him into the world to do heroic deeds. As a pledge of his love, Siegfried gives her the ring that he took from the dragon Fafner, and she offers her horse, Grane, in return. Siegfried sets off on his travels. Act I In the hall of the Gibichungs on the banks of the Rhine, Hagen advises his half- siblings, Gunther and Gutrune, to strengthen their rule through marriage. He suggests Brünnhilde as Gunther’s bride and Siegfried as Gutrune’s husband. Since only the strongest hero can pass through the fire on Brünnhilde’s rock, Hagen proposes a plan: A potion will make Siegfried forget Brünnhilde and fall in love with Gutrune. To win her, he will claim Brünnhilde for Gunther. When Siegfried’s horn is heard from the river, Hagen calls him ashore. Gutrune offers him the potion. Siegfried drinks and immediately confesses his love for her.Ð When Gunther describes the perils of winning his chosen bride, Siegfried offers to use the Tarnhelm to transform himself into Gunther. -

Música Y Pasión De Cosima Liszt Y Richard Wagner

A6 [email protected] VIDA SOCIAL JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 Música y pasión de Cosima Liszt y Richard Wagner GRACIELA ALMENDRAS Fundado en 1876, l Festival de Bayreuth, que cada año se el festival realiza en julio, no solo hace noticia por su también E obligada cancelación a causa de la pande- suspendió mia, sino que también porque es primera vez en sus funcio- sus más de 140 años de historia que un Wagner nes durante no encabeza su organización. Ocurre que la bisnie- las grandes ta de Richard Wagner, el compositor alemán guerras. En precursor de este festival, está enferma y abando- julio iba a nó su cargo por un tiempo indefinido. celebrar su La historia de este evento data de 1870, cuando 109ª edi- Richard Wagner con su mujer, Cosima Liszt, visita- ción. En la ron la ciudad alemana de Bayreuth y consideraron foto, el que debía construirse un teatro más amplio, capaz teatro. de albergar los montajes y grandes orquestas que requerían las óperas de su autoría. Con el apoyo financiero principalmente de Luis II de Baviera, consiguieron abrir el teatro y su festival en 1876. Entonces, la relación entre Richard Wagner y FESTIVAL DE BAYREUTH su esposa, Cosima, seguía siendo mal vista: ella era 24 años menor que él e hija de uno de sus amigos, y habían comenzado una relación estando ambos casados. Pero a ellos eso poco les importó y juntos crearon un imperio en torno a la música. Cosima Liszt y Richard Wagner. En 1857, Cosima se casó con el pianista y Cosima Liszt (en la director de foto) nació en orquesta Bellagio, Italia, en alemán Hans 1837, hija de la con- von Bülow desa francoalemana (arriba), Marie d’Agoult y de alumno de su su amante, el conno- padre y amigo tado compositor de Wagner. -

IN SUMMER Lucerne Is a Wagner City

Der Ring des Nibelungen IN SUMMER Lucerne is a Wagner city. For six years – from 1866 to 1872 – the com- poser resided at the Villa Tribschen. This was a decisive period for him artistically as well as personally. It was here that he completed Die Meistersinger von Nürnberg and resumed work on The Ring of the Nibelung, composing both the third act of Siegfried and Götterdäm- merung. Wagner’s Lucerne years also represented a turning point in his personal life. He moved into his new home on Lake Lucerne with Cosima von Bülow, whom he then married on 25 August 1870 in the Protestant parish church. And it was in Tribschen that two of the couple’s three children – their daughter Eva and son Siegfried – were born. To mark the composer’s 200th birthday, LUCERNE FESTIVAL is presenting the first complete performance of theRing cycle in the Wagner city of Lucerne, with the English conductor Jonathan Nott, the Bamberg Symphony Orchestra, and internationally acclaimed Wagner singers, including Albert Dohmen as Wotan, the ruler of the gods, Petra Lang making her role debut as Brünnhilde, Torsten Kerl as Siegfried, Klaus Florian Vogt in the role of Siegmund, and the Russian bass Mikhail Petrenko in a threefold assignment as Fafner, Hunding, and Hagen. This concert presentation of the epoch-making work will enable us to focus on Wagner the musical revolutionary. The highly acclaimed acoustics of the KKL Lucerne’s Salle blanche concert hall will bring out the sonic details and nuances of Wagner’s astounding orchestration with a transparency that has not been heard before. -

Inside the Ring: Essays on Wagner's Opera Cycle

Inside the Ring: Essays on Wagner’s Opera Cycle John Louis DiGaetani Professor Department of English and Freshman Composition James Morris as Wotan in Wagner’s Die Walküre. Photo: Jennifer Carle/The Metropolitan Opera hirty years ago I edited a book in the 1970s, the problem was finding a admirer of Hitler and she turned the titled Penetrating Wagner’s Ring: performance of the Ring, but now the summer festival into a Nazi showplace An Anthology. Today, I find problem is finding a ticket. Often these in the 1930s and until 1944 when the myself editing a book titled Ring cycles — the four operas done festival was closed. But her sons, Inside the Ring: Essays on within a week, as Wagner wanted — are Wieland and Wolfgang, managed to T Wagner’s Opera Cycle — to be sold out a year in advance of the begin- reopen the festival in 1951; there, published by McFarland Press in spring ning of the performances, so there is Wieland and Wolfgang’s revolutionary 2006. Is the Ring still an appropriate clearly an increasing demand for tickets new approaches to staging the Ring and subject for today’s audiences? Absolutely. as more and more people become fasci- the other Wagner operas helped to In fact, more than ever. The four operas nated by the Ring cycle. revive audience interest and see that comprise the Ring cycle — Das Wagnerian opera in a new visual style Rheingold, Die Walküre, Siegfried, and Political Complications and without its previous political associ- Götterdämmerung — have become more ations. Wieland and Wolfgang Wagner and more popular since the 1970s. -

Johannes Brahms and Hans Von Buelow

The Library Chronicle Volume 1 Number 3 University of Pennsylvania Library Article 5 Chronicle October 1933 Johannes Brahms and Hans Von Buelow Otto E. Albrecht Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/librarychronicle Part of the Arts and Humanities Commons, and the Library and Information Science Commons Recommended Citation Albrecht, O. E. (1933). Johannes Brahms and Hans Von Buelow. University of Pennsylvania Library Chronicle: Vol. 1: No. 3. 39-46. Retrieved from https://repository.upenn.edu/librarychronicle/vol1/iss3/5 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/librarychronicle/vol1/iss3/5 For more information, please contact [email protected]. not later than 1487. Incidentally it may be mentioned that the Gesamtkatalog fully records a "Seitengetreuer Nach- druck" (mentioned by Proctor) as of [Strassburg, Georg Husner, um 1493/94]. The two editions (of which Dr. Ros- enbach's gift is the original) have the same number of leaves but the register of signatures is different. And now in 1933 comes the Check list of fifteenth century books in the New- berry Library, compiled by Pierce Butler, capping the struc- ture with the date given as [1488] and the printer Johann Priiss, OTHER RECENT GIFTS Through the generosity of Mr. Joseph G. Lester the Library has received a copy of Lazv Triumphant, by Violet Oakley. The first volume of this beautifully published work contains a record of the ceremonies at the unveiling of Miss Oakley's mural paintings, "The Opening of the Book of the Law," in the Supreme Court room at Harrisburg, and the artist's journal during the Disarmament Conference at Gen- eva. -

WAGNER and the VOLSUNGS None of Wagner’S Works Is More Closely Linked with Old Norse, and More Especially Old Icelandic, Culture

WAGNER AND THE VOLSUNGS None of Wagner’s works is more closely linked with Old Norse, and more especially Old Icelandic, culture. It would be carrying coals to Newcastle if I tried to go further into the significance of the incom- parable eddic poems. I will just mention that on my first visit to Iceland I was allowed to gaze on the actual manuscript, even to leaf through it . It is worth noting that Richard Wagner possessed in his library the same Icelandic–German dictionary that is still used today. His copy bears clear signs of use. This also bears witness to his search for the meaning and essence of the genuinely mythical, its very foundation. Wolfgang Wagner Introduction to the program of the production of the Ring in Reykjavik, 1994 Selma Gu›mundsdóttir, president of Richard-Wagner-Félagi› á Íslandi, pre- senting Wolfgang Wagner with a facsimile edition of the Codex Regius of the Poetic Edda on his eightieth birthday in Bayreuth, August 1999. Árni Björnsson Wagner and the Volsungs Icelandic Sources of Der Ring des Nibelungen Viking Society for Northern Research University College London 2003 © Árni Björnsson ISBN 978 0 903521 55 0 The cover illustration is of the eruption of Krafla, January 1981 (Photograph: Ómar Ragnarsson), and Wagner in 1871 (after an oil painting by Franz von Lenbach; cf. p. 51). Cover design by Augl‡singastofa Skaparans, Reykjavík. Printed by Short Run Press Limited, Exeter CONTENTS PREFACE ............................................................................................ 6 INTRODUCTION ............................................................................... 7 BRIEF BIOGRAPHY OF RICHARD WAGNER ............................ 17 CHRONOLOGY ............................................................................... 64 DEVELOPMENT OF GERMAN NATIONAL CONSCIOUSNESS ..68 ICELANDIC STUDIES IN GERMANY ......................................... -

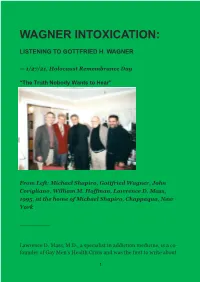

Wagner Intoxication

WAGNER INTOXICATION: LISTENING TO GOTTFRIED H. WAGNER — 1/27/21, Holocaust Remembrance Day “The Truth Nobody Wants to Hear” From Left: Michael Shapiro, Gottfried Wagner, John Corigliano, William M. Hoffman, Lawrence D. Mass, 1995, at the home of Michael Shapiro, Chappaqua, New York _________ Lawrence D. Mass, M.D., a specialist in addiction medicine, is a co- founder of Gay Men’s Health Crisis and was the first to write about 1 AIDS for the press. He is the author of We Must Love One Another or Die: The Life and Legacies of Larry Kramer. He is completing On The Future of Wagnerism, a sequel to his memoir, Confessions of a Jewish Wagnerite. For additional biographical information on Lawrence D. Mass, please see: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_D._Mass Larry Mass: For Gottfried Wagner, my work on Wagner, art and addiction struck an immediate chord of recognition. I was trying to describe what Gottfried has long referred to as “Wagner intoxication.” In fact, he thought this would make a good title for my book. The subtitle he suggested was taken from the title of his Foreword to my Confessions of a Jewish Wagnerite: “Redemption from Wagner the redeemer: some introductory thoughts on Wagner’s anti- semitism.” The meaning of this phrase, “redemption from the redeemer,” taken from Nietzsche, is discussed in the interview with Gottfried that follows these reflections. Like me, Gottfried sees the world of Wagner appreciation as deeply affected by a cultish devotion that from its inception was cradling history’s most irrational and extremist mass-psychological movement. -

RWVI WAGNER NEWS – Nr

RWVI WAGNER NEWS – Nr. 7 – 01/2018 – deutsch – english – français Wir möchten die Ortsverbände höflich bitten, zur Übermittlung von Nachrichten und Veranstaltungsankündigungen diese Links zu benutzen Link zur Übermittlung von Nachrichten für die RWVI Webseiten: http://www.richard-wagner.org/send-news/ Link zur Übermittlung von Veranstaltungshinweisen für die RWVI Webseiten. http://www.richard-wagner.org/send-event/ Danke für ihre Mithilfe. Liebe Wagnergemeinde weltweit, Das nun zu Ende gehende Jahr 2017 war geprägt von großen politischen Veränderungen, deren Umstände und Auswüchse in den Medien sattsam kritisch gewürdigt wurden. Gleichwohl aber markieren Ereignisse wie wir Sie in einigen Staaten derzeit erleben, Entwicklungen, die wir sicher nicht nur begrüßen. Humanismus, Aufklärung und Gewaltenteilung waren lange Zeit unumstrittene Eckpfeiler unseres Zusammenlebens und Dietrich Bonhoeffer, Henry Dunant, Elihu Root, José Martí oder Yoko Ono mögen exemplarisch als einige, der vielen von uns denkbaren Vorbilder in dieser Hinsicht gelten. Auch Komponisten spielten früher eine gewichtige gesellschaftliche Rolle und repräsentierten oder beeinflussten die Menschen in ihrem Handeln. Gerade die Tatsache aber, dass Musik heute fast ohne Ausnahme zum gesichtslosen Konsumartikel geworden ist, sagt viel aus. Wen würden Sie heute als eine „große Persönlichkeit“ mit bedeutendem Einfluss unter den lebenden Komponisten bezeichnen? Große Persönlichkeiten waren und sind aber meist nicht unumstritten, biographische Brüche und punktuelles Versagen gehören zum Leben leider dazu. Richard Wagner ist hierfür ein beredtes Beispiel und wir alle kennen die Angriffsflächen, die unser vielseitiger und viel produzierender Meister bis heute bietet. Geschichte ist leider ebenso wenig abzuändern wie eben diese Schattenseiten des Genies. Die Zeit bleibt nicht stehen und wir sollten gerade bei Richard Wagner immer vor allem und immer wieder neu auf die Taten in Form seiner ewig gültigen Musikdramen blicken, die eben genau das Gegenteil einer Blaupause für die aktuellen Entwicklungen sind. -

RICHARD WAGNER Sämtliche Werke

Musikwissenschaftliche Editionen – Jahresbericht 2007 RICHARD WAGNER Sämtliche Werke Träger: Gesellschaft zur Förderung der Richard Wagner-Gesamtausgabe e. V., Mainz. Vorsitzender: Professor Dr. Christoph-Hellmut Mahling, Mainz. Herausgegeben in Verbindung mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München. Begründet von Carl Dahlhaus. Editionsleitung: Dr. Egon Voss, München. Anschrift: Richard Wagner-Gesamtausgabe, c/o Henle-Verlag, Forstenrieder Allee 122, 81476 München Tel.: 089/7598264, Fax: 089/ 7598263, e-mail: Klaus.Doege@extern- lrz-muenchen.de, Internet: http://www.adwmainz.de. Verlag: Schott Music, Mainz. Umfang der Ausgabe: Geplant sind im Notenteil (Reihe A) 57 Teilbände, einschließlich der Kritischen Berichte, und im Dokumententeil mit den Quellen zu Wagners Arbeit an seinen Bühnenwerken (Reihe B) 12 Teilbände; erschienen sind seit 1968 47 Teilbände der Reihe A und 7 Teilbände der Reihe B sowie das Wagner-Werk-Verzeichnis. Das Wagner-Briefe-Verzeichnis (Wiesbaden 1998) wurde in Zusammenarbeit mit der Richard Wagner-Gesamtausgabe erstellt. An der Richard Wagner-Gesamtausgabe arbeiten als hauptamtliche Wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Klaus Döge, Dr. Christa Jost, Dr. Peter Jost und Dr. Egon Voss (60% Teilzeit). Dr. Gabriele E. Meyer ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit 19, seit 1. Juli mit 29 Stunden, Eva Katharina Klein M. A. als geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft mit 19 Stunden tätig. Die Editionsleitung hat weiterhin Egon Voss. Leiter der Münchner Editionsstelle ist Klaus Döge. Alle hauptamtlichen Mitarbeiter -

Staging Der Ring Des Nibelungen

John Lindner Professor Weinstock Staging Der Ring des Nibelungen: The Revolutionary Ideas of Adolphe Appia and their Roots in Schopenhaurean Aesthetic Principles “For Apollo was not only the god of music; he was also the god of light.” - Glérolles: April, 1911) Richard Wagner’s set design in Der Ring des Nibelungen differed from that of later adaptations in the 20th century. Before Wieland and Wolfgang Wagner, the grandsons of the composer, allowed for modern stage design theory to penetrate the walls of Bayreuth, nothing in the production of Wagner’s operas was noticeably changed since his death. Richard Wagner disliked the two-dimensional sets he was accustomed to using, composed of highly ornamental and richly painted backdrops that strove for a natural realism. For all his genius in operatic creation (specifically the musical composition), Wagner never fully challenged the contemporary method of staging in Der Ring des Nibelungen. In his writings he bemoans having to deal with them at all, yet never does anything of much significance about it. The changes he made were topical in nature, such as the sinking the orchestra pit at the Bayreuth. Shortly after Wagner’s death, Adolphe Appia (1862-1928) led a revolution in stage design, letting light and the movement of the actors, as determined by the music, to sculpt spaces. Appia saw the 1 ability for light to change and shape feelings, much in the same way that Wagner’s music did. A stage comprised of objects with three-dimensional depth allowed for different lighting conditions, not only by location of the physical lights and their direction, but more importantly, by letting the light react off of the stage and characters in a delicate precision of lit form, shade and shadow. -

Wagner Im Kino. Der Chereau-Ringund Sein Publikum

Wagner im Kino. Der Chereau-Ringund sein Publikum Karl-Heinz Reuband 1. Einleitung Der Bayreuther Ring von 1976 - allgemein auch als "Jahrhundertring" bezeichnet - wurde kurze Zeit nach der Premiere in einer eigenen Pro- duktion filmisch aufgezeichnet und als Videokassette in den Handel gebracht. Eine DVD- Version, die naturgemäß optisch wie auch auditiv über eine weitaus bessere Qualität verfügt, erschien erst im Sommer 2005 - zu einer Zeit, in der DVDs längst als neues Medium der Vermittlung ihren Siegeszug angetreten hatten und es bereits auch mehrere Aufnah- men von Opernaufführungen als DVD-Fassung im Handel gab. Das Erscheinen der DVD-Version des Ring wurde mit einer Werbekampagne der Vertriebsfirma Universal Classics verknüpft, in der neue Wege gegan- gen wurden und in deren Folge u.a. an vier Sonntagen im August 2005 in ausgewählten Kinos die DVD- Version des Ring auf Großbildleinwand gezeigt wurde. Der filmischen Präsentation wurde dabei der Charakter des Exklusiven verliehen: nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die ein- zelnen Opern des Ring jeweils nur an einem einzigen Tag, sondern auch nur an einigen wenigen Orten gezeigt wurden: In Nordrhein-Westfalen waren es lediglich das Programmkino Black Box in Düsseldorf und Cine- ma in Münster. In der Werbung wurde die Präsentation der DVD-Fassung im Kino damit begründet, dass es in diesem Jahr in Bayreuth keinen neuen Ring geben würde und es sich bei der DVD- Version um eine besonders klassi- sche Inszenierung handle. Doch ist dies sicherlich nicht der einzige Grund, kein Akt des Altruismus für Wagner-Anhänger und Bayreuth- Besucher. Vielmehr handelt es sich um eine groß angelegte Werbekampa- gne für die DVD-Ausgabe und die Tatsache, dass Universal Classics nach längerer Verzögerung nun endlich damit begonnen hatte, ihre VHS- Aufzeichnungen nach und nach als DVD neu herauszubringen.