Documento Riservato105

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Distribution Agreement

Distribution Agreement In presenting this thesis or dissertation as a partial fulfillment of the requirements for an advanced degree from Emory University, I hereby grant to Emory University and its agents the non-exclusive license to archive, make accessible, and display my thesis or dissertation in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known, including display on the world wide web. I understand that I may select some access restrictions as part of the online submission of this thesis or dissertation. I retain all ownership rights to the copyright of the thesis or dissertation. I also retain the right to use in future works (such as articles or books) all or part of this thesis or dissertation. Signature: _____________________________ ______________ Haipeng Zhou Date “Expressions of the Life that is within Us” Epistolary Practice of American Women in Republican China By Haipeng Zhou Doctor of Philosophy Graduate Institute of the Liberal Arts _________________________________________ [Advisor’s signature] Catherine Ross Nickerson Advisor _________________________________________ [Advisor’s signature] Kimberly Wallace-Sanders Advisor _________________________________________ [Member’s signature] Rong Cai Committee Member Accepted: _________________________________________ Lisa A. Tedesco, Ph.D. Dean of the James T. Laney School of Graduate Studies ___________________ Date “Expressions of the Life that is within Us” Epistolary Practice of American Women in Republican China By Haipeng Zhou M.A., Beijing Foreign Studies -

China 1949-1978: Revolución Industrial Y Socialismo

49, abril 2020: 2597-2625 China 1949-1978: revolución industrial y socialismo. Tres décadas de construcción económica y transformación social China 1949-1978: industrial revolution and socialism. Three decades of economic construction and social transformation Rubén Laufer* Resumen: En el presente artículo se argumenta que el actual desarrollo industrial de China tras cuatro décadas de "reforma y apertura" capitalistas, así como la profunda reversión social tras la ascensión de Deng Xiaoping en 1978, serían impensables sin la industrialización del período socialista. Este proceso constituyó una lucha en dos frentes: el de la modernización de una economía atenazada por el atraso feudal y la dominación de las grandes potencias, y el de la fundación y desarrollo de nuevos y más igualitarios modos de organización y de motivación laboral y social. El nuevo "gran salto" industrial tras la reversión de 1978 tendría bases sociales muy distintas, con otros gestores y otros beneficiarios. Palabras clave: China, Socialismo, Revolución industrial, Revolución social, Relaciones sociales y laborales Abstract: This article argues that China's current industrial development after four decades of capitalist "reform and opening", as well as the profound social reversal following the rise of Deng Xiaoping in 1978, would be unthinkable without the industrialization of the socialist period. This process was a two-pronged struggle: the modernization of an economy that had been gripped by feudal backwardness and the domination of the great powers, and the foundation and development of new and more egalitarian modes of organization and of labour and social motivation. The new industrial "great leap" after the reversal of 1978 would have very different social bases, with other managers and other beneficiaries. -

Searchable PDF Format

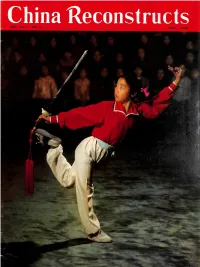

f V •.4BU. L' - •. r \ M '/ MS f tf- Ml- MA S s 1 i ... VOL. XXI NO. 6 JUNE 1972 PUBLISHED MONTHLY IN ENGLISH, FRENCH, SPANISH, ARABIC AND RUSSIAN BY THE CHINA WELFARE INSTITUTE (SOONG CHING LING, CHAIRMAN) CONTENTS EDGAR SNOW —IN MEMORIAM Soong Ching Ling 2 EDGAR SNOW (Poem) Rewi Alley 3 A TRIBUTE Ma Hai-teh {Dr. George Hatem) 4 HE SAW THE RED STAR OVER CHINA Talitha Gerlach 6 TSITSIHAR SAVES ITS FISH Lung Chiang-wen 8 A CHEMICAL PLANT FIGHTS POLLUTION 11 THE LAND OF BAMBOO 14 REPORT FROM TIBET: LINCHIH TODAY 16 HOW WE PREVENT AND TREAT OCCUPA TIONAL DISEASES 17 WHO INVENTED PAPER? 20 LANGUAGE CORNER: LOST AND FOUND 21 JADE CARVING 22 STEELWORKERS TAP HIDDEN POTENTIAL An Tung 26 WHAT I LEARNED FROM THE WORKERS AND PEASANTS Tsien Ling-hi 30 COVER PICTURES: YOUTH AMATEUR ATHLETIC SCHOOL 33 Front: Traditional sword- play by a student of wushu CHILDREN AT WUSHU 34 at the Peking Youth THEY WENT TO THE COUNTRY 37 Amateur Athletic School {see story on p. 33). GEOGRAPHY OF CHINA: LAKES 44 Inside front: Before the OUR POSTBAG 48 puppets go on stage. Back: Sanya Harbor, Hoi- nan Island. Inside back: On the Yu- Editorial Office: Wai Wen Building, Peking (37), China. shui River, Huayuan county, Cable: "CHIRECON" Peking. General Distributor: Hunan province. GUOZI SHUDIAN, P.O. Box 399, Peking, China. EDGAR SNOW-IN MEMORIAM •'V'^i»i . Chairman Mao and Edgar Snow in north Shcnsi, 1936. 'P DGAR SNOW, the life-long the river" and seek out the Chinese that today his book stands up well •*-' friend of the Chinese people, revolution in its new base. -

Wounding Ideals: Israel Epstein's Life Saga in Communist China

Cultural and Religious Studies, March 2017, Vol. 5, No. 3, 142-152 doi: 10.17265/2328-2177/2017.03.004 D DAVID PUBLISHING Wounding Ideals: Israel Epstein’s Life Saga in Communist China Mengxi Sun Cornell University, New York, USA Despite of all its enigma and revealingness, Israel Epstein’s (1915-2005) life in communist China remains a vacuum in English-language scholarship on the history of the People’s Republic of China. This paper intends to fill this vacuum. It seeks to rediscover Epstein’s communist experience, with particular focus on his fervent activism in and unapologetic defense of the Cultural Revolution. Through analyzing his experience, this paper exposes the essential allurement of Chinese communism encapsulated in the ideals of revolutionary regeneration and revolutionary virtues. Beyond Epstein’s communist experience, this paper calls for a deeper and broader pondering on the analogy between communism and religion. Such an illuminating analogy should inspire more intellectual efforts than critical expositions of formalistic vainglory or personality cult. Keywords: Israel Epstein, Chinese Communist Party, Pro-communism foreigners, cultural revolution Introduction Who is Chinese Communist Party’s (CCP) favorite foreign-born comrade? Not Agnes Smedley (1892-1950), not Edgar Snow (1905-1972), not Anna Louise Strong (1885-1970), or any other Western journalistsor intellectuals. For one thing, they never joined the party; for another, they did not spend the bulk of their life in communist China. Israel Epstein (1915-2005) did both. A veteran journalist, author, and propagandist, he took Chinese nationality in 1957, became a CCP member in 1964, and spent 82 out of 90 years of his life time in China (“Israel Epstein”, 2005). -

Foreigners Under Mao

Foreigners under Mao Western Lives in China, 1949–1976 Beverley Hooper Hong Kong University Press Th e University of Hong Kong Pokfulam Road Hong Kong www.hkupress.org © 2016 Hong Kong University Press ISBN 978-988-8208-74-6 (Hardback) All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any infor- mation storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. Cover images (clockwise from top left ): Reuters’ Adam Kellett-Long with translator ‘Mr Tsiang’. Courtesy of Adam Kellett-Long. David and Isobel Crook at Nanhaishan. Courtesy of Crook family. George H. W. and Barbara Bush on the streets of Peking. George Bush Presidential Library and Museum. Th e author with her Peking University roommate, Wang Ping. In author’s collection. E very eff ort has been made to trace copyright holders and to obtain their permission for the use of copyright material. Th e author apologizes for any errors or omissions and would be grateful for notifi cation of any corrections that should be incorporated in future reprints or editions of this book. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed and bound by Paramount Printing Co., Ltd. in Hong Kong, China Contents Acknowledgements vii Note on transliteration viii List of abbreviations ix Chronology of Mao’s China x Introduction: Living under Mao 1 Part I ‘Foreign comrades’ 1. -

Him Mark Lai Container List.Docx

Finding Aid to the Him Mark Lai research files, additions, 1834-2009 (bulk 1970-2008) Collection number: AAS ARC 2010/1 Ethnic Studies Library University of California, Berkeley Berkeley, California Funding for processing this collection was provided by Mrs. Laura Lai. Date Completed: June 2014 Finding Aid Written By: Dongyi (Helen) Qi, Haochen (Daniel) Shan, Shuyu (Clarissa) Lu, and Janice Otani. © 2014 The Regents of the University of California. All rights reserved. COLLECTION SUMMARY Collection Title: Him Mark Lai research files, additions, 1834-2009 (bulk 1970-2008) Collection Number: AAS ARC 2010/1 Creator: Lai, H. Mark Extent: 95 Cartons, 33 Boxes, 7 Oversize Folders; (131.22 linear feet) Repository: Ethnic Studies Library University of California, Berkeley Berkeley, California, 94720-2360 Phone: (510) 643-1234 Fax: (510) 643-8433 Email: [email protected] Abstract: The research files are a continuation of (AAS ARC 2000/80) Him Mark Lai’s collected sources, along with his own writings and professional activity materials that relate to the history, communities, and organizations of Chinese Americans and Chinese overseas. The collection is divided into four series: Research Files, including general subjects, people, and organizations; Writings, including books, articles and indexes; Professional activities, primarily including teaching lectures, Chinese Community Hour program tapes, In Search of Roots program materials, consultation projects, interviews with Chinese Americans, conference and community events; Personal, including memorial tributes; correspondence, photographs, and slides of family and friends. The collection consists of manuscripts, papers, drafts, indexes, correspondence, organization records, reports, legal documents, yearbooks, announcements, articles, newspaper samples, newspaper clippings, publications, photographs, slides, maps, and audio tapes. -

Searchable PDF Format

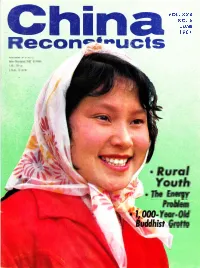

vo[. xxx NO. 6 JUNE r98r R Austraha: ASt) 72 Neu Zealand: NZ $ 0.t14 UK:39 p US.A:S0.7ti o Rurql Youth o lhe EnqgY Prcilm Yeor-Old Grollo China's first high-l1ux nuclear reactor goes into operation. Here, the !:eactor core is being installed. Plrrtto hr Liu l.ltibin PUBLISHED MONTHTY IN ENGLISH, FRENCH, SPANISH, AMBIC, GERMAN, PORTUGUESE AND CHINESE BY THE CHINA TYETFARE INSNTUTE (sOONG CHING LINg, CHAIRMANI vor. xxx No. 6 JUNE 1981 Articles of the Month CONTENTS Young Folks in the Country Villoge Youth Young People of a Rural Brigade E Eighty percent of Chino's young people live in the o The Youth Experimental Farm B countryside. A series describes their current mood o Into the World Market 1.1 os they work to chonge the foce of Chino. Poge 5 o More Marriages in Zhongshahai 13 Econonny/Science China's First High-Flux Reactor 5B The Making of a Young Science Writer 56 Saving Energy for More Production 34 The Xiamen Special Economic Zone 68 Stockbreeding The Horse of the Future-and the Past 16 Culture/Arts The Energy Problem National Exhibition by Young Artists 30 Xiao Youmei, Pioneer in Music Education 24 lndustriol production rcse 8.4/" in 1980 while output The Dazu Treasure-House of Carvings 50 of energy declilned slightly. Conservotion, energy Engraving on a Human Hair 43 etficiency, ond new lesources ore the onswer. The Art of Miniature 42 Poge 3l ln Guangzhou's Orchid Garden hz s Educotion The Youth A* Erhibition The Overseas Chinese University 18 Friendship How some of Grino's best yoring Memories of Chin.a 40 ortists tockle new themes ond new YMCA Seminar Tour from U.S. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA, IRVINE Shanghai's Wandering

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE Shanghai’s Wandering Ones: Child Welfare in a Global City, 1900–1953 DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History by Maura Elizabeth Cunningham Dissertation Committee: Professor Jeffrey N. Wasserstrom, Chair Professor Kenneth L. Pomeranz Professor Anne Walthall 2014 © 2014 Maura Elizabeth Cunningham DEDICATION To the Thompson women— Mom-mom, Aunt Marge, Aunt Gin, and Mom— for their grace, humor, courage, and love. ii TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES iv LIST OF TABLES AND GRAPHS v ACKNOWLEDGEMENTS vi CURRICULUM VITAE x ABSTRACT OF THE DISSERTATION xvii INTRODUCTION: The Century of the Child 3 PART I: “Save the Children!”: 1900–1937 22 CHAPTER 1: Child Welfare and International Shanghai in Late Qing China 23 CHAPTER 2: Child Welfare and Chinese Nationalism 64 PART II: Crisis and Recovery: 1937–1953 103 CHAPTER 3: Child Welfare and the Second Sino-Japanese War 104 CHAPTER 4: Child Welfare in Civil War Shanghai 137 CHAPTER 5: Child Welfare in Early PRC Shanghai 169 EPILOGUE: Child Welfare in the 21st Century 206 BIBLIOGRAPHY 213 iii LIST OF FIGURES Page Frontispiece: Two sides of childhood in Shanghai 2 Figure 1.1 Tushanwan display, Panama-Pacific International Exposition 25 Figure 1.2 Entrance gate, Tushanwan Orphanage Museum 26 Figure 1.3 Door of Hope Children’s Home in Jiangwan, Shanghai 61 Figure 2.1 Street library, Shanghai 85 Figure 2.2 Ah Xi, Zhou Ma, and the little beggar 91 Figure 3.1 “Motherless Chinese Baby” 105 Figure -

Searchable PDF Format

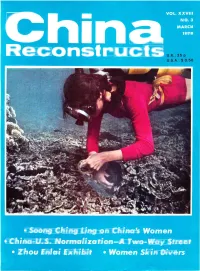

7- a :DL' It- {ol :-_ T[TfolIF AYil Ere iIfrE'II rIjIe irq;t tI.a' l.li iT]Etf;.r a 1t tIo T a I .l a /,a l '^'l o ,i6NIj IET=T 4 ril ol it , f' z 7l tlfrF- 'q CH RECO NSTRUCTS INA PUBLI5HED MONTHLY IN ENGLISH, FRENCH; SPANISH, ARABIC AND BIMONTHLY IN GERMAN BY THE CHINA WELFARE INSTITUIE t\D I ii. (sooNc cHtNG L|NG, CHATRMAN) voL. xxvilt No. s MARCH I979 CONTENIS Our Postbag Modernization and Women Cartoons by Wang Letian a Soong Ching Ling, o Vice-Choir- Across the Land: New Shanghai General mon ol the Notionol People's Con- Petrochemical Works 4 gress, Honorory President ol the No- China's Women in Our New Long March tionol Women's Federotion ond Soong Ching Ling 6 plominent for o holl century in the women's movement, The Women Meet (poem) Rewi Alley 11 tells obout the present roles of Chinese women in Norma ization Has a History A Two-Way the society os well os ot home (p. 6). Street Ma Haide - 12 And on interview with luo Qiong, Record of a Fighting Life Exhibition on Vice-Choirmon of the Notionol Wom- Zhou - 19 Enlai Su Donghai en's Federotion, who soys the tor- Qingdao Port City and Summer Resort get - is not men but complete Zeng Xiang0ing 26 emoncipotion through sociolist pro- Things Chinese: Laoshan Mineral Water e.) gress (p. 33). The Women's Movement in China-An lnter- Pages 6 and 33 view with Luo Qiong 'The Donkey Seller' Bao Wenqing 37 Wood Carving Continues Fu Tianchou 42 The Record of New Spelling ior Names and Places 45 a Fighting Life The Silence Explodes A Play about the Tian An Men Incident- Ren Zhiji and A tour through E^^ t;^^^: I dtl Jldoal 46 on exhibition Stamps ot New China Arts and Crafts 49 on the lote Cultural Notes: 'Women Skin Divers', a Color Premier Zhou Documentary Li Wenbin 50 Enloi. -

Let Rs Hy Susan Warren 25C CHINA FAC'is FOIT A}TERICAN READERS Correcting Popular Ttles

Fo,;r Dust Reporter Publieutio SONIE BACK(;ROI. \D FACTS O\ \IETN\.\I .\NI) I-{O'S IAR 4 865 Fronr Anrra l,r'uise Strting "LetLer Frran Chinu'' .)J(', LETTERS I-RO,\I f'RIENDS IN CHINA jl( )r' YOi] SHAt,t. KNOW TTIE TRTITH ,\BOII1'(]HI.\A Excerpts frunr F-elix Creerre "A Curtain of lgnorant.e" 4(lr \lALAYSIA: ARFIN,\ OF lNTllRtiA'l'T0\ll, (IONI'l.l(l'f -\br'iul liahinr Karirn 30,r OHINA SPEAKS l-()R HItIiSELF: lN'l'Flli\'lFlUj.S Wl1'll P N,r Cllotr F]N-LAI 25c \sl.A,Ns sPE4K 0ti]'ON t,.S. ''\tD" POt.l(:\ ,\\t) pRL)Gtt,\tl 30t' CHINA 1\ TOI);\Y'S \tORLD: "Econornit' Failure"?l "Opposing l'eaceful (loeristente'"?! "Jsolaterl"'lI''TlrreaL'lir -{siarr \eighb<,rs"'? I 60c ORIENTAI, IiE\.\ISS\NCE IN EDI (,-\TION .1 \I) \IIIDICINE Dr. Wilrlcl Penfield (lieprint lrorn "SCIE\CE"I 25c HOW TO ltt-Nl0\]t THE Ci\\CER IN \lE'fN{\l Stephen H. fritclrnran (Repriut o[ Sermon) ]0c WHITHEIT INI)|I l\{aud RLts*il 35c CHINA 196ll: Fool .l4ed.icine People's L'onununes Rewi Allev, I)r. Wiider Penfieltl. David Cr,rok. \rrrra I rrrrise Strcng 50c THE WAR IN \II.]'I'NA\,I Huglr tr)eare ,4 32 page :llanthly' Rrr icu; Putttlthlcl ARTS & SCIIiIN(]t.IS lN CHINA 4A pas;e rcp,il)lu( tion. o{ IJri.tui,n-(:hind. Frientl,ship r/.r.r'rr ls/ quurterl's' isslte 60c CHINA.INDI4 CC}NFLICT 60c THE "NEW EIIA" IN 1'1{}: PHILIPPINIiS 25c NEW I-ICFI'I' ON THI' KORE{I'\1 WAR I5c REPORT I'ItOl( UN: TIIE CHINA DIitsATE Let rs hy Susan Warren 25c CHINA FAC'IS FOIT A}TERICAN READERS Correcting Popular Ttles. -

Foreigners in Areas of China Under Communist Jurisdiction Before 1949

Foreigners in Areas of China Under Communist Jurisdiction Before 1949 Biographical Notes and a Comprehensive Bibliography of the Yenan Hui by Margaret Stanley with an introduction by Helen Foster Snow edited by Daniel H. Bays Reference Series, Number Three The Center for East Asian Studies The University of Kansas 1987 FOREIGNERS IN AREAS OF CHINA UNDER COMMUNIST JURISDICTION BEFORE 1949 BIOGRAPHICAL NOTES AND A COMPREHENSIVE BIBLIOGRAPHY OF THE YENAN HUI by Margaret Stanley with an introduction by Helen Foster Snow edited by Daniel H. Bays Reference Series, Number Three The Center for East Asian Studies The University of Kansas 1987 Copyright 1987 Margaret Stanley All rights reserved TABLE OF CONTENTS I. Introduction by Helen Foster Snow. II. Foreword III. Foreigners who were in Pao-an, Yenan, or other areas under Communist jurisdiction between 1935 and 1949. A. Before December, 1941. B. After December, 1941. C. Appendix to list. IV. Footnotes to list of names. V. Books written by foreigners who went to Yenan or other areas under Communist jurisdiction before 1949. VI. Selected articles and pamphlets by foreigners in Communist China before 1949. VII. Selected books about foreigners in Communist China before 1949. VIII. Index of personal names. Editor's Introduction This work is both a labor of love by Margaret Stanley and a very practical research guide to a fascinating group of historical characters-- those foreigners who visited or lived in Communist-controlled areas of China before 1949. The nearly two hundred individuals included here were quite diverse, in nationality and motivations alike. Their importance can be seen by the familiarity of many of their names to scholars in the China field, and by their impressive bibliography as a group (Parts V and VI). -

IN Tileinory of SOONG CHING IING 1893-198T

IN TilEINORY OF SOONG CHING IING 1893-198t Chino Reconslructs Soong Ching L-ing in the kindergarten of the Yunn:rn Frovince C)igarette Plant in 1955 H irEM0RY 0F $00ilG GlililG LttG Distributed with September 1981 Regulor lssue CONTENTS The Great Life of Soong Ching Ling Released bA Xir,hun Neus Agency 2 o Salute to Comrade Soong Ching Ling Deng Yingchao U Call Me 'Comrade Ching Ling' l2 Tribute anci Farewell Liao Chengzhi 74 Press Statement by Soong Ching Ling's Relatives 16 "Great, Honest and Sincere" - Recollections by Family Members 16 From Soong Ching Ling's Articles in "China Reconstructs" 18 To Comrade Soong Ching Ling Frorn a Poem by Xino San (Emi Si,ao) 19 Poets should Sing Your Praises - To Soong Ching Ling during Her Illness Ding Ling 20 The last Da5r of Her Life Paul T. K. Li,n 2T Great Figure, Warm Friend Ma Haide (Dr. George Hatem) 23 Recollections and Thoughts Reui Alleg 2B The Great and Glorious Life ofi Soong Ching Ling (Pictorial) 29 Honorary President Soong Ching Ling's Home (Pictorial) 42 Great Internationalist Fighter Qian Junrui 45 Heroic Battler for Democracy Ch,en Han-seng 47 So Great Yet So Simple Shen Cuizhen 49 Soong Ching Ling and Our Magazine lsrael Epstein 52, She Stood for the ?radition of Truth Li Boti 54 Recalling Work at Her Side Zhang Jue 56 An Outstanding Woman of Our Time Talitha Gerlach 57 Under Her Leadership in the China Welfare Institute Chen Weibo 58 She Is Unforgettable Trudy Rosenberg 60 Advancer of Dr.