TESIS EFRAIN MAMANI 12 DE MARZO.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

University of California San Diego

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO Infrastructure, state formation, and social change in Bolivia at the start of the twentieth century. A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Nancy Elizabeth Egan Committee in charge: Professor Christine Hunefeldt, Chair Professor Michael Monteon, Co-Chair Professor Everard Meade Professor Nancy Postero Professor Eric Van Young 2019 Copyright Nancy Elizabeth Egan, 2019 All rights reserved. SIGNATURE PAGE The Dissertation of Nancy Elizabeth Egan is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________________________________________________________ Co-Chair ___________________________________________________________ Chair University of California San Diego 2019 iii TABLE OF CONTENTS SIGNATURE PAGE ............................................................................................................ iii TABLE OF CONTENTS ..................................................................................................... iv LIST OF FIGURES ............................................................................................................ vii LIST OF TABLES ............................................................................................................... ix LIST -

Community Management of Wild Vicuña in Bolivia As a Relevant Case to Explore Community- Based Conservation Under Common Property Regimes, As Explained in Chapter 1

Community-based Conservation and Vicuña Management in the Bolivian Highlands by Nadine Renaudeau d’Arc Thesis submitted to the University of East Anglia for the degree of Doctor of Philosophy August 2005 © This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived therefrom, may be published without the author’s prior, written consent. Abstract Abstract Current theory suggests that common property regimes, predicated on the community concept, are effective institutions for wildlife management. This thesis uses community-based conservation of vicuña in the Bolivian highlands as a case study to re-examine this theory. Vicuña is a wild South American camelid living in the high Andes. Its fibre is highly valued in international markets, and trade of vicuña fibre is controlled and regulated by an international policy framework. Different vicuña management systems have been developed to obtain fibre from live- shorn designated vicuña populations. This thesis analyses whether the Bolivian case study meets three key criteria for effective common property resource management: appropriate partnerships across scale exist; supportive local-level collective action institutions can be identified; and deriving meaningful benefits from conservation is possible. This thesis adopts a qualitative approach for the collection and analysis of empirical data. Data was collected from 2001 to 2003 at different levels of governance in Bolivia, using a combination of ethnographic techniques, and methods of triangulation. Community-level research was undertaken in Mauri-Desaguadero and Lipez-Chichas fieldwork sites. -

(Sistema TDPS) Bolivia-Perú

Indice Diagnostico Ambiental del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (Sistema TDPS) Bolivia-Perú Indice Executive Summary in English UNEP - División de Aguas Continentales Programa de al Naciones Unidas para el Medio Ambiente GOBIERNO DE BOLIVIA GOBIERNO DEL PERU Comité Ad-Hoc de Transición de la Autoridad Autónoma Binacional del Sistema TDPS Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos Washington, D.C., 1996 Paisaje del Lago Titicaca Fotografía de Newton V. Cordeiro Indice Prefacio Resumen ejecutivo http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea31s/begin.htm (1 of 4) [4/28/2000 11:13:38 AM] Indice Antecedentes y alcance Area del proyecto Aspectos climáticos e hidrológicos Uso del agua Contaminación del agua Desarrollo pesquero Relieve y erosión Suelos Desarrollo agrícola y pecuario Ecosistemas Desarrollo turístico Desarrollo minero e industrial Medio socioeconómico Marco jurídico y gestión institucional Propuesta de gestión ambiental Preparación del diagnóstico ambiental Executive summary Background and scope Project area Climate and hydrological features Water use Water pollution Fishery development Relief and erosion Soils Agricultural development Ecosystems Tourism development Mining and industrial development Socioeconomic environment Legal framework and institutional management Proposed approach to environmental management Preparation of the environmental assessment Introducción Antecedentes Objetivos Metodología Características generales del sistema TDPS http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea31s/begin.htm (2 of 4) [4/28/2000 11:13:38 AM] Indice Capítulo I. Descripción del medio natural 1. Clima 2. Geología y geomorfología 3. Capacidad de uso de los suelos 4. -

Electoral Systems and Weighted Voting

M.Sc. Oscar Heredia Vargas RECTOR Dra. María Eugenia García Moreno VICERRECTORA Dr. Alfredo Seoane Flores DIRECTOR - CIDES Obrajes, Av. 14 de Septiembre Nº 4913, esquina Calle 3 Telf/Fax: 591-2-2786169 / 591-2-2784207 591-2-2782361 / 591-2-2785071 [email protected] www.cides.edu.bo Umbrales N° 38 Procesos electorales y reconfiguraciones políticas en Bolivia La Revista Umbrales es una publicación semestral del Postgrado en Ciencias del Desarrollo, unidad dependiente del Vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene como misión contribuir al debate académico e intelectual en Bolivia y América Latina, en el marco del rigor profesional y el pluralismo teórico y político, al amparo de los compromisos democráticos, populares y emancipatorios de la universidad pública boliviana. Consejo editorial: Luis Claros Gonzalo Rojas Cecilia Salazar Luis Tapia Coordinador de la publicación: Luis Claros Cuidado de la edición: Fernanda Sostres Diagramación: Marco A. Guerra Medrano Ilustración de portada: Frank Arbelo © CIDES-UMSA, 2021 Primera edición: abril de 2021 D.L.: 4-3-27-12 ISSN: 1994-4543 Umbrales (La Paz, en línea) Impreso en Bolivia Índice Presentación Luis Tapia ............................................................................................... 7 Competencia electoral y comportamiento del voto en Bolivia: cambios y continuidades desde una perspectiva multinivel (1985-2021) Julio Ascarrunz ...................................................................................... 9 Antecedentes y características de las Elecciones -

4.4 Charana Achiri Santiago De Llallagua Is. Taquiri General Gonzales 3.0 3.1 2.9

N ULLA ULLA TAYPI CUNUMA CAMSAYA CALAYA KAPNA OPINUAYA CURVA LAGUNILLA GRAL. J.J. PEREZ CHULLINA STA. ROSA DE CAATA CHARI GRAL. RAMON CARIJANA GONZALES 2.0 CAMATA AMARETEGENERAL GONZALES MAPIRI VILLA ROSARIO DE WILACALA PUSILLANI CONSATA MARIAPU INICUA BAJO MOCOMOCO AUCAPATA SARAMPIUNI TUILUNI AYATA HUMANATA PAJONAL CHUMA VILAQUE ITALAQUE SUAPI DE ALTO BENI SAN JUAN DE CANCANI LIQUISANI COLLABAMBA GUANAY COTAPAMPA TEOPONTE PUERTO ACOSTA CHINAÑA 6 SANTA ROSA DE AGOSTO ANANEA CARGUARANI PAUCARES CHAJLAYA BELEN SANTA ANA DEL TAJANI PTO. ESCOMA 130 PANIAGUA ALTO BENI PARAJACHI ANBANA TACACOMA YANI QUIABAYA TIPUANI COLLASUYO PALOS BLANCOS V. PUNI SANTA ROSA DE CHALLANA SAN MIGUEL CALLAPATA CALAMA EDUARDO AVAROA DE YARICOA TIMUSI OBISPO BOSQUE SOCOCONI VILLA ELEVACION PTO. CARABUCO CARRASCO LA RESERVA CHUCHULAYA ANKOMA SAPUCUNI ALTO ILLIMANI ROSARIO 112 SORATA CARRASCO ENTRE RIOS PTO. COMBAYA 115 CHAGUAYA ILABAYA ALCOCHE SAN PABLO SOREJAYA SANTA FE CHIÑAJA CARANAVI VILLA MACA MACA CHEJE MILLIPAYA ANCORAIMES SANTA ANA DE CARANAVI PAMPA UYUNENSE CAJIATA FRANZ TAMAYO PTO.RICO SOTALAYA TAYPIPLAYA WARISATA CHOJÑA COTAPATA SAN JUAN DE CHALLANA INCAHUARA DE CKULLO CUCHU ACHACACHI SAN JOSE V. SAN JUAN DE EL CHORO SANTIAGO AJLLATA V. ASUNCION DE CHACHACOMANI ZAMPAYA CORPAPUTO KALAQUE DE HUATA GRANDE CHARIA JANCKO AMAYA CHUA HUARINA MURURATA LA ASUNTA COPACABANA COCANI KERANI TITO YUPANKI CHUA SONCACHI CALATA VILASAYA HUATAJATA LOKHA DE S. M. SAN PABLO PEÑAS VILLA ASUNCION HUAYABAL DE T. COPANCARA TURGQUIA ZONGO KARHUISA COROICO CALISAYA CHAMACA V. AMACIRI2.9 PACOLLO SANTIAGO DE IS. TAQUIRI YANAMAYU SURIQUI HUANCANE OJJE PTO. ARAPATA COLOPAMPA GRANDE PEREZ VILLA BARRIENTOS LA CALZADA CASCACHI HUAYNA POTOSI LAS BATALLAS MERCEDES CORIPATA V. -

Redalyc.Clasificación Socioeconómica De Los Municipios

PERSPECTIVAS ISSN: 1994-3733 [email protected] Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolivia Ayaviri Nina, Dante; Alarcón Lorenzo, Silverio Clasificación socioeconómica de los municipios de Bolivia PERSPECTIVAS, núm. 33, mayo, 2014, pp. 29-55 Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba, Bolivia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941263002 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Clasificación socioeconómica de los municipios de Bolivia Socio-economic classification of the municipalities of Bolivia Dante Ayaviri Nina Doctor en Ciencias Económicas. Profesor e investigador en la Dirección de Postgrado de la Universidad Técnica de Oruro [email protected] Silverio Alarcón Lorenzo Doctor en Ciencias Económicas. Profesor en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias, Universidad Politécnica de Madrid [email protected] AYAVIRI Nina, Dante y ALARCÓN Lorenzo, Silverio; (2014). “Clasificación socioeconómica de los municipios de Bolivia”. Perspectivas, Año 17 – Nº 33 – mayo 2014. pp. 29- 55. Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Unidad Académica Regional Cochabamba. Resumen Este artículo aplica técnicas multivariantes de Análisis Cluster para conformar conglomerados homogéneos de municipios de Bolivia. La finalidad de esta clasificación es identificar aspectos demográficos y socioeconómicos comunes de los municipios como punto de partida en el diseño e implementación de políticas de desarrollo en el ámbito municipal. Otra utilidad es la evaluación o medición de la eficiencia municipal pues es un requisito contar con grupos homogéneos. -

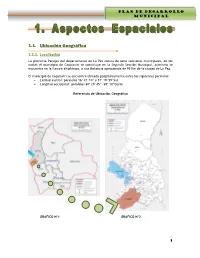

1.1. Ubicación Geográfica

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL G.M. CAQUIAVIRI 1.1. Ubicación Geográfica 1.1.1. Localización La provincia Pacajes del departamento de La Paz consta de ocho secciones municipales, de los cuales el municipio de Caquiaviri se constituye en la Segunda Sección Municipal, asimismo se encuentra en la llanura altiplánica, a una distancia aproximada de 95 Km de la ciudad de La Paz. El municipio de Caquiaviri se encuentra ubicado geográficamente entre los siguientes paralelos: Latitud austral: paralelos 16º 47´10” y 17º 19´59”Sur Longitud occidental: paralelos 68º 29´45”- 69º 10”Oeste Referencia de Ubicación Geográfica GRAFICO Nº1 GRAFICO Nº2 1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL G.M. CAQUIAVIRI Ubicación del Municipio Caquiaviri en la Provincia Pacajes GRAFICO Nº3 1.1.2. Límites Territoriales El municipio de Caquiaviri tiene la siguiente delimitación: Límite Norte; Municipios de Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca de la provincia Ingavi y el Municipio Nazacara de Pacajes que es la Séptima Sección de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Límite Sur; Municipios Coro Coro, Calacoto y Charaña que son Primera, Tercera y Quinta Sección de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Límite Este; Municipio Comanche que es Cuarta Sección de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Límite Oeste; Municipio de Santiago de Machaca de la provincia José Manuel Pando del departamento de La Paz. 1.1.3. Extensión La Provincia Pacajes posee una extensión total de 10.584 km², de la cual la Segunda Sección Municipal Caquiaviri representa el 14 % del total de la provincia, lo que equivale a una superficie de 1.478 Km². -

Distribution, Diversity and Conservation Status of Bolivian Amphibians

Distribution, diversity and conservation status of Bolivian Amphibians Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn vorgelegt von Steffen Reichle aus Stuttgart Bonn, 2006 Diese Arbeit wurde angefertigt mit Genehmigung der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 1. Referent: Prof. Dr. W. Böhme 2. Referent: Prof. Dr. G. Kneitz Tag der mündlichen Prüfung: 27. Februar 2007 "Diese Dissertation ist auf dem Hochschulschriftenserver der ULB Bonn http://hss.ulb.uni- bonn.de/diss_online elektronisch publiziert" Erscheinungsjahr: 2007 CONTENTS Acknowledgements I Introduction 1. Bolivian Amphibians 1 2. Conservation problems of Neotropical Amphibians 2 3. Study area 3 3.1 Bolivia – general data 3 3.2 Ecoregions 4 3.3 Political and legal framework 6 3.3.1 Protected Areas 6 II Methodology 1. Collection data and collection localities 11 2. Fieldwork 12 2.1 Preparation of voucher specimens 13 3. Bioacustics 13 3.1 Recording in the field 13 3.2 Digitalization of calls, analysis and visual presentation 13 3.3 Call descriptions 13 4. Species distribution modeling – BIOM software 14 4.1 Potential species distribution 14 4.2 Diversity pattern and endemism richness 14 5. Assessment of the conservation status 14 5.1 Distribution 15 5.2 Taxonomic stability 15 5.3 Presence in Protected Area (PA) 15 5.4 Habitat condition and habitat conversion 16 5.5 Human use of the species 16 5.6 Altitudinal distribution and taxonomic group 16 5.7 Breeding in captivity 17 5.8 Conservation status index and IUCN classification 17 III Results 1. -

Successful Examples of Participatory Regional Planning at the Meso-Level

Successful examples of participatory regional planning at the meso-level Towards sustainable land use through negotiated conflict resolution A.M.Hoefsloo t and L.M. van den Berg (editors) < • ..3.\" Report 164 DLO-Staring Centre, Wageningen, 1998 \ ABSTRACT Hoefsloot, A. and L.M. van den Berg, (eds) Successful examples of participatory regional planning at the meso-level; Towards sustainable land use through negotiated conflict resolution, 1998. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Report 164. 136pages . 14 fig.; 6tab. ; 61 ref. Six local examples, from four continents, of overcoming the contradictions between economic survival of farming communities and the need to stop environmental degradation are systematically analysed. For each case the perceptions are discussed, that stakeholders had ofth e problems at hand, along with the relations between the various categories of stakeholders. This is followed by a discussion of the negotiation process that took place between the stakeholders, including the role of initiators and mediators. Special attention is paid to the involvement of different knowledge systems in this process. Conclusions are drawn about conditions leading to success of the respective cases. Keywords: stakeholders, participation, negotiation, land use planning, environment, wildlife, soil conservation, agriculture, Africa, Australia, Bolivia, Gelderse Vallei, mediation, facilitation, problem perception, land degradation. ISSN 0927-4499 © 1998 DLO Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research (SC-DLO), Postbus 125,NL-670 0 ACWageninge n (TheNetherlands) . Phone:+3 1 317474200 ; fax: +3131 7424812 ;e-mail : [email protected] No part ofthi spublicatio n mayb ereproduce d or published in any form orb y any means,o r stored in a data base orretrieva l system,withou t the written permission ofth e DLOWinan d Staring Centre. -

Pedido De Materiales Drgn

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA - DISTRITOS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE EL ALTO GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR LICITACION MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA - DISTRITOS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE EL ALTO (SEGUNDA CONCOCATORIA) SEPTIEMBRE- 2017 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA - DISTRITOS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE EL ALTO CONTENIDO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA ............................................................................................................................................................... 1 1.1 OBRAS CIVILES ............................................................................................................................................................................. 2 1.2 PLANOS Y GRAFICOS .................................................................................................................................................................... 2 1.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA............................................................................................................................. 2 1.4 CANTIDADES DE OBRA ................................................................................................................................................................. 3 1.5 VALIDACIONES -

Bolivia, Su Historia

BOLIVIA, SU HISTORIA TOMO V Gestación y emergencia del nacionalismo 1920-1952 BOLIVIA, SU HISTORIA TOMO V Gestación y emergencia del nacionalismo 1920-1952 Magdalena Cajías de la Vega Florencia Durán de Lazo de la Vega Ana María Seoane de Capra Coordinadoras Autores: Florencia Durán de Lazo de la Vega Ana María Seoane de Capra Alfredo Seoane Flores Patricia Fernández de Aponte Colaborador: Felipe Seoane Prieto Agradecemos por el apoyo en la edición al Programa de Investigación Estratégica en Bolivia PIEB. Edición: Matías Contreras Soux Diagramación: Marco Guerra Elaboración de mapas: Renzo Aruquipa Merino Portada: Alejandro Salazar Asistencia editorial: Plural editores © Coordinadora de Historia © De la presente edición: La Razón ISBN OBRA COMPLETA: 978-99974-47-57-9 ISBN VOLUMEN: 978-99974-47-62-3 D.L.: 4-1-1519-15 Impresión: Artes Gráficas Sagitario Impreso en Bolivia Índice general de la colección Tomo I: De los orígenes a los Estados prehispánicos, siglos XV a.C. – XVI d.C. 1. Origen de la población de América y las sociedades más tempranas 2. El periodo Formativo (2000 a.C.-500 d. C.) 3. Tiwanaku (600-1100 d. C.) 4. Señoríos y Desarrollos Regionales (1000/1100-1440 d. C.) 5. La impronta Inca en Bolivia (1470- 1540 d. C.) 6. Arqueología y etnohistoria de las tierras bajas de Bolivia Tomo II: La experiencia colonial en Charcas, siglos XVI-XVII 1. Hombres europeos llegan a los Andes (1533-1542) 2. En busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial (1542-1572) 3. La construcción y consolidación del orden colonial (1570-1600) 4. -

PDTI-Final-2017.Pdf

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Gobierno Autónomo Departamental de La Paz D.L.: 4-1-551-17 P.O. Félix Patzi Paco, Ph.D. Gobernador del Departamento de La Paz Ricardo Mamani Ortega Secretario General Lic. Héctor Aguilera Ignacio Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo Edición Final: Lic. Francisco Agramont Botello Director de Planificación Estratégica Territorial (DPET) Lic. Tania Quilali Erazo Planificadora de Desarrollo Territorial Equipo Técnico de Apoyo: Lic, Javier Angel Flores Valdez Consultor de Línea - Planificador del Desarrollo Lic. Turkel Castedo Berbery Consultor en Línea - Evaluación de Programas y Proyectos de inversión Ing. David Ramiro Quisbert Mujica Profesional 1 VERSIÓN COMPATIBILIZADA Y CONCORDADA CON EL EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL POR EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (MPD). Publicado por el Servicio Departamental de Autonomías de La Paz - SEDALP AMANECER DE LA CIUDAD DE LA PAZ FOTOGRAFIA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN - GADLP PRESENTACIÓN La promulgación de la nueva Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) N° 777 elaborada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y promulgada el 21 de enero de 2016 sorprendió no sólo a las distintas Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) sino al conjunto de instituciones públicas en general, por la inoportuna sanción de la misma pues la promulgación se la realizó en una etapa en la que ya habían concluido los procesos de elaboración de los planes operativos anuales (POAs) para la gestión 2016 y cuando las ETAs habían comprometido todos sus recursos. La nueva Ley del SPIE impone a todas las ETAs la tarea de elaborar nuevos planes de desarrollo denominados esta vez como Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) para el periodo 2016 -2020 y simultáneamente, obliga a la elaboración de nuevos Planes Estratégicos Institucionales (PEI) en un plazo de 180 días para ambos documentos.