Schloss Freiberg in Der Steiermark Baugeschichte Und Denkmalpflegerische Aspekte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

№ Wca № Castles Prefix Name of Castle Oe-00001 Oe-30001

№ WCA № CASTLES PREFIX NAME OF CASTLE LOCATION INFORMATION OE-00001 OE-30001 OE3 BURGRUINE AGGSTEIN SCHONBUHEL-AGGSBACH, AGGSTEIN 48° 18' 52" N 15° 25' 18" O OE-00002 OE-20002 OE2 BURGRUINE WEYER BRAMBERG AM WILDKOGEL 47° 15' 38,8" N 12° 19' 4,7" O OE-00003 OE-40003 OE4 BURG BERNSTEIN BERNSTEIN, SCHLOSSWEG 1 47° 24' 23,5" N 16° 15' 7,1" O OE-00004 OE-40004 OE4 BURG FORCHTENSTEIN FORCHTENSTEIN, MELINDA-ESTERHAZY-PLATZ 1 47° 42' 34" N 16° 19' 51" O OE-00005 OE-40005 OE4 BURG GUSSING GUSSING, BATTHYANY-STRASSE 10 47° 3' 24,5" N 16° 19' 22,5" O OE-00006 OE-40006 OE4 BURGRUINE LANDSEE MARKT SANKT MARTIN, LANDSEE 47° 33' 50" N 16° 20' 54" O OE-00007 OE-40007 OE4 BURG LOCKENHAUS LOCKENHAUS, GUNSERSTRASSE 5 47° 24' 14,5" N 16° 25' 28,5" O OE-00008 OE-40008 OE4 BURG SCHLAINING STADTSCHLAINING 47° 19' 20" N 16° 16' 49" O OE-00009 OE-80009 OE8 BURGRUINE AICHELBURG ST. STEFAN IM GAILTAL, NIESELACH 46° 36' 38,6" N 13° 30' 45,6" O OE-00010 OE-80010 OE8 KLOSTERRUINE ARNOLDSTEIN ARNOLDSTEIN, KLOSTERWEG 3 46° 32' 55" N 13° 42' 34" O OE-00011 OE-80011 OE8 BURG DIETRICHSTEIN FELDKIRCHEN, DIETRICHSTEIN 46° 43' 34" N 14° 7' 45" O OE-00012 OE-80012 OE8 BURG FALKENSTEIN OBERVELLACH-PFAFFENBERG 46° 55' 20,4" N 13° 14' 24,6" E OE-00014 OE-80014 OE8 BURGRUINE FEDERAUN VILLACH, OBERFEDERAUN 46° 34' 12,6" N 13° 48' 34,5" E OE-00015 OE-80015 OE8 BURGRUINE FELDSBERG LURNFELD, ZUR FELDSBERG 46° 50' 28" N 13° 23' 42" E OE-00016 OE-80016 OE8 BURG FINKENSTEIN FINKENSTEIN, ALTFINKENSTEIN 13 46° 37' 47,7" N 13° 54' 11,1" E OE-00017 OE-80017 OE8 BURGRUINE FLASCHBERG OBERDRAUBURG, -

1458 Januar 12, Wiener Neustadt 1

Österreichische Akademie der Wissenschaften – Regesta Imperii und Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet herausgegeben von Heinrich Koller, Paul-Joachim Heinig und Alois Niederstätter Heft 18 Die Urkunden und Briefe des Österreichischen Staatsarchivs in Wien, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden und Abschriftensammlungen (1458-1463) bearbeitet von Sonja Dünnebeil und Paul Herold nach Vorarbeiten von Kornelia Holzner-Tobisch INHALT Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................. 3 Einleitung .................................................................................................................................. 7 Urkundenverzeichnis ............................................................................................................... 30 Regesten .................................................................................................................................. 43 Quellen- und Literaturverzeichnis ......................................................................................... 193 Register .................................................................................................................................. 203 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS Ab Archivbehelf Abb. Abbildung(en) abgeg. abgegangen a.d. an der A.m.d.i. -

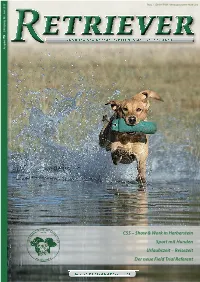

75. Retriever Ausgabe

P.b.b. 12Z039159M · Verlagspostamt 4020 Linz Juni 2013 Jahrgang 18 · Jahrgang · 75 ETRIEVERJOURNAL DES ÖSTERREICHISCHEN R ETRIEVER C LUBS Ausgabe R CSS – Show & Work in Herberstein Sport mit Hunden Urlaubszeit – Reisezeit Der neue Field Trial Referent www.retrieverclub.at Inhaltsverzeichnis Foto: Ulrike Knaus Ulrike Foto: Knaus Ulrike Foto: Foto: Ralf/Heike Klieber Ralf/Heike Foto: 8–9 10–11 Foto: Brigitte Kaltenböck Brigitte Foto: Foto: Brigitte Kaltenböck Brigitte Foto: 12–13 31–62 Der nächste Retriever erscheint im September 2013 Redaktionsschluss: 1. August 2013 Retriever online! Der Retriever ist auch auf unserer Website unter dem Punkt „Der ÖRC“ ➞ „Clubzeitschrift“ zu finden! Bitte melden Sie sich bei der Geschäftsstelle, falls der Retriever 14 Tage nach der Online-Ausgabe noch nicht zugestellt worden ist! Editorial ..................................................... 3 Impressum Aus dem Vorstand ........................................... 4 Clubinfo ..................................................... 4 Die vierteljährlich erscheinende Clubzeitschrift Retriever ist sowohl das Journal Leserbriefe .................................................. 8 als auch das offizielle Organ des ÖRC (Österreichischer Retrieverclub). Es vermit- Buchtipp .................................................... 9 telt den Mitgliedern und Lesern Informationen, kynologische Fachartikel, Fakten Gesundheit .................................................. 10 und Meinungen rund um das Thema Retriever und Hund. Show ....................................................... -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe

G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Germany, Austria & Switzerland's Best Trips 2

©Lonely Planet Publications Pty Ltd GERMANY, AUSTRIA & SWITZERLAND’S BEST TRIPS AMAZING 33 ROAD TRIPS Marc Di Duca, Anthony Ham, Anthony Haywood, Catherine Le Nevez, Ali Lemer, Craig McLachlan, Hugh McNaughtan, Leonid Ragozin, Andrea Schulte-Peevers, Benedict Walker, Kerry Walker SYMBOLS IN THIS BOOK CONTENTS History & Essential Top Tips Culture Photo Link Family Walking Your Trips Tour Tips from Food & Drink 5 Eating Locals PLAN YOUR TRIP Trip Outdoors Sleeping Detour 4 Welcome to Germany, Austria & Switzerland .................. 7 % Telephone i Internet E English- Number Access Language Menu Classic Trips ................................ 8 h Opening Hours W Wi-Fi Access c Family- Friendly Germany, Austria p Parking v Vegetarian & Switzerland Highlights Map .....10 # n Nonsmoking Selection Pet-Friendly s a Air- Swimming Germany, Austria Conditioning Pool & Switzerland Highlights ............ 12 If You Like .................................. 22 MAP LEGEND Need to Know ............................. 24 Routes Trips Trip Route Trip Numbers City Guide .................................. 26 Trip Detour Linked Trip Trip Stop Germany, Austria Walk Route & Switzerland by Region ............30 Tollway Walking tour Freeway Primary Trip Detour Secondary Tertiary Population Lane Capital (National) Unsealed Road Capital ON THE ROAD Plaza/Mall (State/Province) Steps City/Large Town Tunnel Town/Village Pedestrian Overpass Areas NORTHEASTERN Walk Track/Path Beach Cemetery GERMANY .........................33 Boundaries (Christian) International Cemetery (Other) Along the State/Province Park Cliff Forest 1 Baltic Coast ........... 5 Days 37 Reservation Hydrography Urban Area Design for Life: River/Creek Sportsground 2 Bauhaus to VW ... 2–4 Days 47 Intermittent River Swamp/Mangrove Transport Canal Airport Lakes & Treasures of Water Cable Car/ 3 Mecklenburg–Western Dry/Salt/ Funicular Pomerania .......... 2–3 Days 55 Intermittent Lake Metro station Glacier Parking S-bahn station Highlights of Highway Markers Train/Railway 4 Saxony .............. -

Landesmuseum Joanneum Graz Jahresbericht

©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at LANDESMUSEUM JOANNEUM GRAZ JAHRESBERICHT 1980 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at LANDESMUSEUM JOANNEUM GRAZ JAHRESBERICHT 1980 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at \ ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at LANDESMUSEUM JOANNEUM GRAZ JAHRESBERICHT 1980 S> A27Hl^ NEUE FOLGE 10 - GRAZ 1981 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at Nach den Berichten der Abteilungen redigiert von Eugen B r eg a n t und Dr. Detlef E rn et Graz 1981 Herausgegeben von der Direktion des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum, Raubergasse 10/1, A-8010 G raz Direktor: Dr. Friedrich W aidacher Gesamtherstellung: Buch- und Offsetdruckerei Styria, Judenburg Gesetzt aus Sabon — Berthold ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at Inhalt Kuratorium 7 Bautätigkeit und Einrichtung 9 Sonderausstellungen 11 Veranstaltungen 19 Besuchsstatistik 1980 26 Verkäufliche Veröffentlichungen 29 Verkäufliche Diapositive und Bildpostkarten 66 Berichte Direktion 67 Referat für Jugendbetreuung 72 Abteilung für Geologie, Paläontologie und Bergbau 76 Abteilung für Mineralogie 84 Abteilung für Botanik 93 Abteilung für Zoologie 103 Abteilung für Vor- und Frühgeschichte und Münzensammlung 117 Abteilung für Kunstgewerbe 125 Landeszeughaus 133 Alte Galerie 138 Neue Galerie 141 Steirisches Volkskundemuseum 146 Außenstelle Stainz 153 Jagdmuseum 156 Abteilung Schloß Eggenberg 161 Landschaftsmuseum Schloß Trautenfels 167 Bild- und Tonarchiv 171 Beiträge H. Z apfe: Kustos Dr. Maria Mottl-Györffy 22. 12. 1906-21. 9. 1980 179 D. Ernet & K. Mecenovic: Prof. Johann Schefczik 1893-1980 187 5 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at Kuratorium Nach den Satzungen des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum (Beschluß der Steiermärkischen Landesregierung vom 22. -

Acta Historiae Artis Slovenica 24|2 2019 Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta Zrc Sazu 2019

ACTA HISTORIAE ARTIS SLOVENICA 24|2 2019 UMETNOSTNOZGODOVINSKI INŠTITUT FRANCETA STELETA ZRC SAZU 2019 2 | 24 Vsebina • Contents Polona Vidmar, Strategije umetnostne reprezentacije štajerskega plemstva v zgodnjem novem veku. Predgovor • Visual Representation Strategies of the Styrian Nobility in Early Modern Times. Preface Susanne König-Lein, Die Porträtsammlungen in der Grazer Burg und im Schloss Karlau im 17. und 18. Jahrhundert • Portretni zbirki v graškem dvoru in dvorcu Karlau v 17. in 18. stoletju Polona Vidmar, Theatrum genealogicum. Die Stammbäume der Grafen Herberstein und Dietrichstein als Mittel adeliger Repräsentation • Theatrum genealogicum. Rodovniki grofov Herberstein in Dietrichstein kot sredstvo plemiške reprezentacije Cornelis Vermeyen: Portret nadvojvodinje Marije Bavarske/ Renata Komić Marn, Portreti Eleonore Marije Rozalije kneginje Eggenberg, rojene princese Liechtenstein • Portraits Portrait of Maria Archduchess of Inner Austra, 1577, of Eleonora Maria Rosalia Princess of Eggenberg, née Liechtenstein ©Kunsthistorisches Museum, Wien Edgar Lein, Contraphe der abgeleibten fürstlichen Bischöff zu Seccau. Zur Porträtgalerie der Seckauer Bischöfe in Schloss Seggau • Contraphe der abgeleibten fürstlichen Bischöff zu Seccau. K portretni galeriji sekovskih škofov v gradu Seggau Marjeta Ciglenečki, Franz Ignaz Count of Inzaghi, Ptuj Parish Archpriest and Dean, and the Veneration of St Victorinus, First Bishop of Poetovio Known by Name • Franc Ignac grof Inzaghi, ptujski nadžupnik in dekan ter češčenje sv. Viktorina, prvega -

Jahresbericht 2019 Neue Folge 49 – Graz 2020 Jahresbericht 2019 Neue Folge 49 – Graz 2020

Jahresbericht 2019 Neue Folge 49 – Graz 2020 Jahresbericht 2019 Neue Folge 49 – Graz 2020 Herausgeber Universalmuseum Joanneum GmbH Mariahilferstraße 2–4 A-8020 Graz Geschäftsführung Kaufmännische Geschäftsführerin Alexia Getzinger Wissenschaftlicher Geschäftsführer Wolfgang Muchitsch Redaktion Karl Peitler Grafische Konzeption Lichtwitz – Büro für visuelle Kommunikation Satz Beatrix Schliber-Knechtl Umschlaggestaltung Leo Kreisel-Strauß und Karin Buol-Wischenau Abbildungen Umschlag Sujets CoSA – Center of Science Activities Illustrationen: Harald Niessner Druck Medienfabrik Graz ISBN 978-3-903179-26-4 Graz 2020 4 Vorwort Inhalt 6 Kuratorium 8 Generalversammlung & Aufsichtsrat 10 Wissenschaftliche & Kaufmännische Geschäftsführung Museumsabteilungen 14 Naturkunde 58 Archäologie & Münzkabinett 84 Schloss Eggenberg & Alte Galerie 118 Neue Galerie Graz 144 Kunsthaus Graz 164 Kunst im Außenraum 184 Kulturgeschichte 216 Volkskunde 254 Schloss Stainz 268 Schloss Trautenfels Serviceabteilungen 290 Interne Dienste 296 Außenbeziehungen 300 Abteilung für Besucher/innen 324 Museumsservice 338 Besuchsstatistik Vorwort 4 Das Jahr 2019, das letzte Jahr, bevor COVID-19 den gewohnten, geregelten Lauf der Welt durcheinanderwirbelte, war neben einem wieder sehr inten- siven Ausstellungsgeschehen in allen Häusern sowie einer regen Samm- lungstätigkeit gekennzeichnet von einer Erweiterung unserer Museen. Mit 1. Jänner 2019 wurde das Österreichische Freilichtmuseum Stübing nach monatelanger Vorbereitung in das Universalmuseum Joanneum eingeglie- dert und im Oktober 2019 das CoSA – Center of Science Activities im Joanneumsviertel nach mehrjähriger Planung in Kooperation mit dem Grazer Kindermuseum FRida & freD eröffnet. Diese Erweiterungen waren ausschlaggebend dafür, dass die Erfolgsent- wicklung der letzten Jahre 2019 erneut zu einem Rekordergebnis geführt hat. Mit 700.168 Besuchen konnte das beste Resultat in der 208-jährigen Geschichte des Joanneums verzeichnet werden, die Einnahmenerlöse sind demgemäß in den letzten 10 Jahren um 149 % gestiegen. -

Sammlungsrichtlinien Des Universalmuseums Joanneum

Sammlungsrichtlinien Herausgeber 4 Vorwort Universalmuseum Joanneum GmbH, Inhalt Mariahilferstraße 2-4, 6 Allgemeine Sammlungsrichtlinien der 8020 Graz Universalmuseum Joanneum GmbH Geschäftsführung Intendant Peter Pakesch 16 Geologie & Paläontologie Direktor Wolfgang Muchitsch Redaktion 22 Mineralogie Jörg Eipper-Kaiser Grafische Konzeption 30 Botanik Lichtwitz – Büro für viseulle Kommunikation 36 Zoologie Layout Leo Kreisel-Strauß Druck 42 Archäologie Druckhaus Scharmer Fürstenfeld 50 Münzkabinett ISBN 978-3-9020956-3-3 54 Schloss Eggenberg Graz 2014 62 Alte Galerie 68 Neue Galerie 76 Kulturhistorische Sammlung 82 Landeszeughaus 86 Volkskunde 90 Multimediale Sammlungen 98 Jagdkunde 102 Landwirtschaftliche Sammlung 108 Schloss Trautenfels 116 Kontaktadressen Vorwort Aufbauend auf der Stiftung der Privatsammlungen Erzherzog Diesem Auftrag sind wir bereits unmittelbar nach der Ausgliede- Johanns im Jahr 1811 hat sich das Universalmuseum Joanneum in rung der Universalmuseum Joanneum GmbH im Jahr 2003 nach seiner mehr als zweihundertjährigen Geschichte und Sammlungs- gekommen, indem wir schon im Juni 2003 nach einem intensiven tradition zu einem der größten Regionalmuseen in Mitteleuropa und für alle Beteiligten sehr fruchtbringenden Diskussionsprozess entwickelt. Die Sammlungen mit einem Bestand von über 4,5 innerhalb einer Arbeitsgruppe aus Kuratorinnen und Kuratoren Millionen Objekten und einer wissenschaftlichen Bandbreite von der der unterschiedlichen Sammlungsbereiche erstmals sogenannte Geologie bis zur zeitgenössischen Kunst machen -

Annual Report 2011

CROSSLINK_CONNECT_COMPREHEND Annual Report 2011 Eurasia-Pacific Uninet is a network which aims at establishing contacts and scientific partner- ships between Austrian universities, universities of applied sciences, other research institu- tions and member institutions in East Asia, Central Asia, South Asia and the Pacific region. With its member institutions, the network promotes multilateral scientific cooperation, joint research projects, conferences, faculty and student exchange. Eurasia-Pacific Uninet supports the concept of Austrian higher education policy with its focus on excellence. Preface The Eurasia-Pacific Uninet has successfully estab- lished contacts and collaboration with universities in East, Central and South Asia. It has been growing fast since its beginning in the year 2000. The importance of this unique international project lies in its ability to bridge gaps: The Eurasia-Pacific Network is the larg- © BMWF/L. Hilzensauer est university network of its kind. It is a platform of in- ternational exchange successfully linking Austria with the partner regions. The network fosters cooperation in higher education and research, which also benefits cultural and economic relations. Scholarships, summer schools and individual projects are the three main fields of activities of the network. The Eurasia-Pacific Uninet offers students and re- searchers the opportunity to expand their knowledge and to gain intercultural competence. Getting to know different cultures is an enriching asset deepening mu- tual understanding and promoting individual personal growth. The large number of projects carried out each year within the network is the basis for long-lasting contacts and future collaboration. While the network’s administration is now strategically positioned within the Austrian Agency for International Mobility and Cooperation in Education and Research thus ensuring continuity within the Eurasia-Pacific Uni- (OeAD), the Eurasia-Pacific Uninet will continue to act net. -

The Austrian Imperial-Royal Army

Enrico Acerbi The Austrian Imperial-Royal Army 1805-1809 Placed on the Napoleon Series: February-September 2010 Oberoesterreicher Regimente: IR 3 - IR 4 - IR 14 - IR 45 - IR 49 - IR 59 - Garnison - Inner Oesterreicher Regiment IR 43 Inner Oersterreicher Regiment IR 13 - IR 16 - IR 26 - IR 27 - IR 43 Mahren un Schlesische Regiment IR 1 - IR 7 - IR 8 - IR 10 Mahren und Schlesischge Regiment IR 12 - IR 15 - IR 20 - IR 22 Mahren und Schlesische Regiment IR 29 - IR 40 - IR 56 - IR 57 Galician Regiments IR 9 - IR 23 - IR 24 - IR 30 Galician Regiments IR 38 - IR 41 - IR 44 - IR 46 Galician Regiments IR 50 - IR 55 - IR 58 - IR 63 Bohmisches IR 11 - IR 54 - IR 21 - IR 28 Bohmisches IR 17 - IR 18 - IR 36 - IR 42 Bohmisches IR 35 - IR 25 - IR 47 Austrian Cavalry - Cuirassiers in 1809 Dragoner - Chevauxlégers 1809 K.K. Stabs-Dragoner abteilungen, 1-5 DR, 1-6 Chevauxlégers Vienna Buergerkorps The Austrian Imperial-Royal Army (Kaiserliche-Königliche Heer) 1805 – 1809: Introduction By Enrico Acerbi The following table explains why the year 1809 (Anno Neun in Austria) was chosen in order to present one of the most powerful armies of the Napoleonic Era. In that disgraceful year (for Austria) the Habsburg Empire launched a campaign with the greatest military contingent, of about 630.000 men. This powerful army, however, was stopped by one of the more brilliant and hazardous campaign of Napoléon, was battered and weakened till the following years. Year Emperor Event Contingent (men) 1650 Thirty Years War 150000 1673 60000 Leopold I 1690 97000 1706 Joseph -

MUSEUM Im Im MUSEUM

•Impulse •THEMA: BEWEGTE BILDER. Museum im FILM im Museum •Das Museum als filmischer Spielraum •Das Österreichische Filmmuseum •Zum vielfältigen Einsatz geeignet: Dokumentarfilme im Waldbauernmuseum & Heimatfilm Mai 2006 im Wilderermuseum •THEMA EXTRA: Ein letzter Blick auf die Goldene Adele • Spurensuche. Die Schuhsammlung der OÖ. Landesmuseen •Made for Admont – Paradiesisches im Stift 2006 •Kultur- und Kunstgeschichte für ALLE – taktiler 06/2 Eferdinger Kirchenführer •Kulturgeschichte der Sexualität – TLMF •Todo Ecuador – FM Groß-St. Florian •Maximilian Liebenwein – Ein Maler zwischen Impressionismus und Jugendstil •Serie Literaturmuseen: Microglobal times – Erich Kästner Museum Dresden •Wozu ein Mission Statement? •Rezension: Wer spricht? BILDER die Bewegte bewegen. BILDER: MUSEUM im FILM im MUSEUM EXTRA: zur „Causa KLIMT“ Herausgegeben vom Österreichischen Museumsbund ISSN 1015-6720 Preis: 8 € 7)%.-53%5- +!2,30,!4: 7)%.7!2 !.$%23 !5'534 34!5$! 34!$4&/4/'2!&5- 7777)%.-53%5-!4 (!50430/.3/2$%37)%.-53%5-3 ")3 Editorial Geschätzte Leserinnen und Leser! n unserer längerfristigen Planung hat schen Museumszeitschrift zu diesem Thema die vorliegende Nummer der Zeitschrift operieren, sondern im Sinne einer tiefergehen- I„neues museum“ das Schwerpunktthema den Erörterung auf grundlegende Fragestellun- „Museum und Film“ bekommen, das von gen ausgerichtet sein, die auch die Möglich- Spezialisten des Filmwesens aus unterschied- keit bieten, über die Zukunft solcher Fälle lichsten Blickwinkeln beleuchtet wird. fundiert zu sprechen. Wir würden uns freuen, von Seiten der österreichischen Museumsakti- „Filmreif“ zeigt sich aber auch ein Mu- visten Rückmeldungen zu dieser Themen- seumsthema der letzten Monate, sorgte es präsentationen zu erhalten. doch in allen journalistischen Medien über einen vergleichsweise langen Zeitraum immer Zugleich möchten wir Sie auf zwei spezielle wieder für Schlagzeilen: Die Übergabe der Veranstaltungen aufmerksam machen.