Bollettino Storico Mantovano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aiello Calabro (CS) Italy

Dr. Francesco Gallo OUTSTANDING FAMILIES of Aiello Calabro (CS) Italy from the XVI to the XX centuries EMIGRATION to USA and Canada from 1880 to 1930 Padua, Italy August 2014 1 Photo on front cover: Graphic drawing of Aiello of the XVII century by Pietro Angius 2014, an readaptation of Giovan Battista Pacichelli's drawing of 1693 (see page 6) Photo on page 1: Oil painting of Aiello Calabro by Rosario Bernardo (1993) Photo on back cover: George Benjamin Luks, In the Steerage, 1900 Oil on canvas 77.8 x 48.9 cm North Carolina Museum of Art, Raleigh. Purchased with funds from the Elizabeth Gibson Taylor and Walter Frank Taylor Fund and the North Carolina State Art Society (Robert F. Phifer Bequest), 98.12 2 With deep felt gratitude and humility I dedicate this publication to Prof. Rocco Liberti a pioneer in studying Aiello's local history and author of the books: "Ajello Calabro: note storiche " published in 1969 and "Storia dello Stato di Aiello in Calabria " published in 1978 The author is Francesco Gallo, a Medical Doctor, a Psychiatrist, a Professor at the University of Maryland (European Division) and a local history researcher. He is a member of various historical societies: Historical Association of Calabria, Academy of Cosenza and Historic Salida Inc. 3 Coat of arms of some Aiellese noble families (from the book by Cesare Orlandi (1734-1779): "Delle città d'Italia e sue isole adjacenti compendiose notizie", Printer "Augusta" in Perugia, 1770) 4 SUMMARY of the book Introduction 7 Presentation 9 Brief History of the town of Aiello Calabro -

Sfoglia On-Line

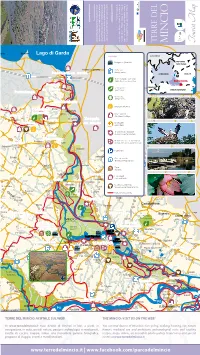

www.terredelmincio.it and good living. routes filled with good food, and historical, as cultural well as natural of “surprises”, chance An with a great area within the boundaries of the Mincio Regional Park. of Lombardy, corner up the eastern del Mincio take the Terre Garda and the Po, between Lake Lying www.terredelmincio.it buon vivere. itinerari, sapori, storia, cultura, di natura, “sorprese”: di ad alta densità Un’area del Mincio. del Parco nei confiniil lembo orientale della Lombardia, sono del Mincio” “Terre le e il Po il lago di Garda Tra Negrar Sant'Ambrogio di V. Botticino Prevalle Soiano del Lago UNIONE EUROPEA Brescia Nuvolento Tregnago S. Giovanni Ilarione Nuvolera Calvagese della Riviera Cavaion Veronese Moniga del Garda Roncadelle Travagliato Rezzato Bedizzole Padenghe Sul Garda S. Pietro in Cariano Brescia centro Mazzano Berlingo Pastrengo Mezzane di Sotto Ronc‡ TERRE DEL Castel Mella Pescantina MINCIO Cazzano di Tramigna S. Zeno Naviglio Montecchia di Crosara Flero Lograto Illasi Borgosatollo Maclodio Brescia est Desenzano del Garda Sirmione Lago di Garda Castenedolo Bussolengo A4 LEGENDA SVIZZERA Lonato Poncarale Calcinato Navigazione | Boat Trips TRENTINO Montebello ALTO ADIGE Verona Brandico Azzano Mella Lavagno Capriano del Colle Soave Monteforte d'Alpone Mairano Montirone Castelnuovo del Garda Stazione FS Verona nord Desenzano Railway Station Sirmione Peschiera del Garda LOMBARDIA VENETO Longhena Colognola ai Colli SonaRiserve Naturali o Aree Verdi Bagnolo Mella Dolci S. Martino Buon Albergo Peschiera Nature Reserves or Green Areas MANTOVA Ponti Soave PIEMONTE A4 Dello Montichiari Centro Cicogne Caldiero Sommacampagna sul Mincio Storks Center EMILIA ROMAGNA Verona est Pozzolengo S. Bonifacio Barbariga Ghedi Astore Castiglione Centri Visita Visitor Centers delle Stiviere A22 Monzambano Offlaga Infopoint | Info Points Belfiore Perini Castellaro Arcole Grole Lagusello MINCIO S. -

Orme) Wilberforce (Albert) Raymond Blackburn (Alexander Bell

Copyrights sought (Albert) Basil (Orme) Wilberforce (Albert) Raymond Blackburn (Alexander Bell) Filson Young (Alexander) Forbes Hendry (Alexander) Frederick Whyte (Alfred Hubert) Roy Fedden (Alfred) Alistair Cooke (Alfred) Guy Garrod (Alfred) James Hawkey (Archibald) Berkeley Milne (Archibald) David Stirling (Archibald) Havergal Downes-Shaw (Arthur) Berriedale Keith (Arthur) Beverley Baxter (Arthur) Cecil Tyrrell Beck (Arthur) Clive Morrison-Bell (Arthur) Hugh (Elsdale) Molson (Arthur) Mervyn Stockwood (Arthur) Paul Boissier, Harrow Heraldry Committee & Harrow School (Arthur) Trevor Dawson (Arwyn) Lynn Ungoed-Thomas (Basil Arthur) John Peto (Basil) Kingsley Martin (Basil) Kingsley Martin (Basil) Kingsley Martin & New Statesman (Borlasse Elward) Wyndham Childs (Cecil Frederick) Nevil Macready (Cecil George) Graham Hayman (Charles Edward) Howard Vincent (Charles Henry) Collins Baker (Charles) Alexander Harris (Charles) Cyril Clarke (Charles) Edgar Wood (Charles) Edward Troup (Charles) Frederick (Howard) Gough (Charles) Michael Duff (Charles) Philip Fothergill (Charles) Philip Fothergill, Liberal National Organisation, N-E Warwickshire Liberal Association & Rt Hon Charles Albert McCurdy (Charles) Vernon (Oldfield) Bartlett (Charles) Vernon (Oldfield) Bartlett & World Review of Reviews (Claude) Nigel (Byam) Davies (Claude) Nigel (Byam) Davies (Colin) Mark Patrick (Crwfurd) Wilfrid Griffin Eady (Cyril) Berkeley Ormerod (Cyril) Desmond Keeling (Cyril) George Toogood (Cyril) Kenneth Bird (David) Euan Wallace (Davies) Evan Bedford (Denis Duncan) -

Foreign News: Where Is Signor X?

Da “Time”, 24 maggio 1943 Foreign News: Where is Signor X? Almost 21 years of Fascism has taught Benito Mussolini to be shrewd as well as ruthless. Last week he toughened the will of his people to fight, by appeals to their patriotism, and by propaganda which made the most of their fierce resentment of British and U.S. bombings. He also sought to reduce the small number pf Italians who might try to cut his throat by independent deals with the Allies. The military conquest of Italy may be no easy task. After the Duce finished his week's activities, political warfare against Italy looked just as difficult, and it was hard to find an alternative to Mussolini for peace or postwar negotiations. No Dorlans. The Duce began by ticking off King Vittorio Emanuele, presumably as insurance against the unlikely prospect that the sour-faced little monarch decides either to abdicate or convert his House of Savoy into a bargain basement for peace terms. Mussolini pointedly recalled a decree of May 10, 1936, which elevated him to rank jointly with the King as "first marshal of Italy." Thus the King (constitutionally Commander in Chief of all armed forces) can legally make overtures to the Allies only with the consent and participation of the Duce. Italy has six other marshals. Mussolini last week recalled five of them to active service.* Most of these men had been disgraced previously to cover up Italian defeats. Some of them have the backing of financial and industrial groups which might desert Mussolini if they could make a better deal. -

Milan and the Lakes Travel Guide

MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

Elenco Dei Governi Italiani

Elenco dei Governi Italiani Questo è un elenco dei Governi Italiani e dei relativi Presidenti del Consiglio dei Ministri. Le Istituzioni in Italia Le istituzioni della Repubblica Italiana Costituzione Parlamento o Camera dei deputati o Senato della Repubblica o Legislature Presidente della Repubblica Governo (categoria) o Consiglio dei Ministri o Presidente del Consiglio dei Ministri o Governi Magistratura Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Consiglio di Stato Corte dei Conti Governo locale (Suddivisioni) o Regioni o Province o Comuni Corte costituzionale Unione Europea Relazioni internazionali Partiti e politici Leggi e Regolamenti parlamentari Elezioni e Calendario Referendum modifica Categorie: Politica, Diritto e Stato Portale Italia Portale Politica Indice [nascondi] 1 Regno d'Italia 2 Repubblica Italiana 3 Sigle e abbreviazioni 4 Politici con maggior numero di Governi della Repubblica Italiana 5 Voci correlate Regno d'Italia Periodo Nome del Governo Primo Ministro 23 marzo 1861 - 12 giugno 1861 Governo Cavour Camillo Benso Conte di Cavour[1] 12 giugno 1861 - 3 marzo 1862 Governo Ricasoli I Bettino Ricasoli 3 marzo 1862 - 8 dicembre 1862 Governo Rattazzi I Urbano Rattazzi 8 dicembre 1862 - 24 marzo 1863 Governo Farini Luigi Carlo Farini 24 marzo 1863 - 28 settembre 1864 Governo Minghetti I Marco Minghetti 28 settembre 1864 - 31 dicembre Governo La Marmora Alfonso La Marmora 1865 I Governo La Marmora 31 dicembre 1865 - 20 giugno 1866 Alfonso La Marmora II 20 giugno 1866 - 10 aprile 1867 Governo Ricasoli -

Con Grande Commozione E Partecipazione Desidero Illustrare Ai

1) Con grande commozione e partecipazione, cercherò di illustrare ai presenti qui convenuti per inaugurare un monumento al grande statista Giuseppe Saragat, (che nacque a Torino il 19/9/1898), la Sua figura di importante politico e di Uomo. Voglio iniziare proprio da quest’ultimo punto convinto, come sono, che la sua statura morale sia risultata determinante nella sua condotta politica. Citerò pertanto, nel corso della mia esposizione, alcune sue frasi estrapolate da discorsi o dichiarazioni che, seppur dette alcuni decenni orsono, mostrano invece di essere di stretta attualità. Sicuramente non era un personaggio facile, possedeva un carattere burbero e schivo e non gli interessava di “piacere”, preferiva un ruolo di “ammonitore” anche severo, soprattutto gli premeva essere nel giusto. Quando venne eletto Presidente della Repubblica, dopo la proclamazione di voto le sue prime parole furono :” servirò il Paese con tutta la coscienza democratica”e aggiunse “ il mio è sempre stato un impegno più morale che politico, ed è rimasto sempre, e lo è ancora oggi, un impegno morale”. Nel 1976 dichiarava : “ Chi fa politica, come scelta di vita, deve lasciare qualsiasi affare. Oggi ci sono i puritani che predicano moralità da vari pulpiti, ma costoro dovrebbero fare un esame di coscienza e dire se, sempre, nella loro vita hanno saputo dissociare il momento politico dal momento di un’ attività economica purchessia. Questo è il punto chiave del dibattito sulla moralità pubblica : chi non lo accetta fa della moralità a binario unico e, quindi, non è credibile”. Nel suo discorso di insediamento seguito all’elezione a Presidente della Costituente, colgo un passaggio particolarmente significativo: “la democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello, sovrano, della Nazione, ma è soprattutto un rapporto fra uomo e uomo. -

STORIA D'italia DAL DOPOGUERRA AD OGGI Fatti E Testimonianze Il Modulo Si Divide in Cinque Lezioni: • La Nascita Della Repub

Prof. Roberto Melchiorre STORIA D’ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI Fatti e testimonianze Il modulo si divide in cinque lezioni: • La nascita della Repubblica; • Il “miracolo economico”; • Autunno caldo e manifestazioni studentesche; • Gli anni del terrore; • La fine della prima Repubblica. Prima lezione LA NASCITA DELLA REPUBBLICA • Il bilancio della sconfitta. • I primi governi dell’Italia libera: Bonomi (1944-1945), Parri (1945) e De Gasperi (1945-1946). • Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente (1946). • Il sistema dei partiti nel primo dopoguerra. • Guerra fredda e fine dell’esperienza dell’unità antifascista. • La Costituzione repubblicana. • Le elezioni del 18 aprile 1848. • L’attentato a Togliatti. • Gli anni del centrismo (1948- 1953). L’ITALIA IN MACERIE Bilancio di una sconfitta • Dopo cinque anni di guerra, combattuti per ventidue mesi sul territorio nazionale, l’Italia era in rovina; • L’invasione di eserciti stranieri, le deportazioni, i bombardamenti, avevano provocato lacerazioni disastrose e lutti senza fine; • I morti erano stati 400.000 e gli italiani gettati dalle varie vicende belliche fuori dai confini nazionali più di un milione e mezzo; • I danni materiali ingenti: città in rovina, ferrovie dissestate, la rete viaria rischiosa, la produzione industriale ridotta a un terzo di quella d’anteguerra. Mancavano energia elettrica, carburante e materie prime. L’agricoltura e il patrimonio zootecnico erano stati colpiti duramente. • Tra il 1939 e il 1945 il costo della vita era aumentato di 25 volte. I PRIMI GOVERNI DELL’ITALIA LIBERATA • Il 5 giugno del 1944, mentre le divisioni alleate entravano in Roma liberata, Vittorio Emanuele II affidò al principe ereditario Umberto la luogotenenza generale del Regno. -

Storia Cont.Pdf

Ministero dell’interno Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia - Prova Preselettiva - Storia Contemporanea – n. 800 quesiti Storia Contemporanea - Difficile 1 Il 4 aprile 1949 nasceva la NATO, quali Stati ne fecero fin da subito parte? A Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uni B Finlandia, Canada, Polonia, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uni C Unione Sovietica, Cina, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Sta Uni D Belgio, Canada, Danimarca, Turchia, Islanda, Jugoslavia, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uni 2 La "rivoluzione dei garofani" portoghese ebbe, nel 1975, come effetto: A la proclamazione di indipendenza delle colonie africane B il mantenimento, da parte del governo portoghese, delle colonie africane C l'invasione militare delle colonie africane D l'instaurazione, nei territori delle colonie africane, di governi provvisori retti da militari portoghesi 3 Negli Stati Uniti il 24 ottobre 1929 si verificò un evento passato alla storia come: A il Giovedì nero B il Giovedì di sangue C il Giorno della Borsa D il Giovedì della Borsa 4 Sotto quale zar, nel 1861, fu abolita la servitù della -

Questionariostoria

QuestionarioStoria 1 In seguito a quale evento bellico l'esercito del Regno 7 A seguito di quale accusa fu sciolto il Partito d'Italia poté entrare in Roma nel 1870? Socialista Italiano nel 1894? A) Alla sconfitta dei Francesi a Sedan A) L'accusa di aver appoggiato i Fasci siciliani B) Alla sconfitta dei Prussiani a Verdun B) L'accusa di spionaggio a favore della Seconda Internazionale socialista C) Alla sconfitta degli Austriaci a Sadowa C) L'accusa di voler attentare alla vita del sovrano D) Alla sconfitta dei Francesi a Lipsia D) L' accusa di aver attentato alla vita di Umberto I 2 Come reagì il governo Rudinì alle agitazioni popolari del 1898? 8 Tra quali nazioni l'irredentismo italiano fu causa di rapporti diplomatici tesi? A) Cercò alleanze in parlamento A) L'Italia e la Polonia B) Fece importanti concessioni ai dimostranti B) L'Italia e la Grecia C) Rassegnò le dimissioni C) L'Italia e l'Impero ottomano D) Si affidò all'esercito D) L'Italia e l'Austria - Ungheria 3 Nel 1884 il governo Depretis abolì un'imposta invisa alla popolazione. Quale? 9 In quale anno morì Camillo Cavour? A) La tassa sul macinato A) Nel 1865 B) La tassa doganale regionale B) Nel 1875 C) La tassa comunale di utilizzo delle acque pubbliche C) Nel 1861 D) La tassa sulla prima casa D) Nel 1871 4 Quali direttive di politica estera adottò Antonio 10 Nel 1861 espugnò, dopo un assedio, la fortezza di Rudinì nel marzo del 1896, quando fu incaricato di Gaeta, ultima roccaforte dei Borbone; condusse nella sostituire Francesco Crispi alla guida dell'Esecutivo? Terza guerra d'indipendenza le truppe dell'esercito che operavano sul basso Po. -

Anti-Fascism and Italians in Australia, 1922-1945 Index Bibliography ISBN 0 7081 1158 0 1

Although Italians had migrated to Australia since the middle of the nineteenth century, it was not until the 1920s that they became aware that they were a community in a foreign land, not just isolated individuals in search of fortune. Their political, cultural, economic and recreational associations became an important factor. Many of them, although settled in Australia, still thought of themselves as an appendage of Italy, a belief strengthened by Fascism’s nationalist propaganda which urged them to reject alien cultures, customs and traditions. The xenophobic hostility shown by some Australians greatly contributed to the success of these propaganda efforts. Moreover, the issue of Fascism in Italy was a contentious one among Italians in Australia, a large minority fighting with courage and determination against Fascism’s representatives in Australia. This broad study of Italian immigrants before and during World War II covers not only the effects of Fascism, but also records the ordeal of Italian settlers in the cities and the outback during the Depression and the difficulties they faced after the outbreak of the war. It deals with a subject that has long been neglected by scholars and is an important contribution to the history of Italian migrants in Australia. Although Italians had migrated to Australia since the middle of the nineteenth century, it was not until the 1920s that they became aware that they were a community in a foreign land, not just isolated individuals in search of fortune. Their political, cultural, economic and recreational associations became an important factor. Many of them, although settled in Australia, still thought of themselves as an appendage of Italy, a belief strengthened by Fascism’s nationalist propaganda which urged them to reject alien cultures, customs and traditions. -

Sir John Hawkwood (L'acuto) Story of a Condottiere; Translated from The

SIR JOHN HAWKWOOD. Only Five hundred copies have been printed of " " Sir John Hawkwood, one hundred reserved for presentation to the Public Libraries, the Press, and Friends and hundred , Four numbered copies for the Public of which this is N 5. \IHIh JMVSIAOtAETAIfc SIR JOHN HAWKWOOD (V ACUTO). STORY OF A CONDOTTIERE TRANSLATED FROM THE ITALIAN OF JOHN TEMPLE-LEADER, ESQ. & SIG. GIUSEPPE MARCOTT1 BY LEADKR SCOTT. Bonbon, T. FISHEE UNWIN 26, PATERNOSTER SQUARE. 1889. [All rights reserved.} ^. FLORENCE : PRINTED BY . BARBERA, VIA FAENZA, 66. H4-L4- PREFACE. Alius alio jdttra incenire potest, nemo ontnia. Ausomus. The history of the mercenary companies in Italy no longer re- mains to be told it been in 1844 Ercole Ricotti ; having published by ; however, several successive monographs on the same subject have produced such a wealth of information from new sources that Ri- cotti's work, estimable as it is, almost requires to be rewritten. The Archlvio Storico Italiano has already recognised this by dedicat- ing an entire volume to Documents for the history of Italian ivarfare, from the 13"1 to the 16"1 centuries collected by Giuseppe Canestrini. These are of but even all great importance ; taking into account we owe to them, and to all that later historical researches have brought to light, the theme is not yet exhausted : truth is like happiness, and though as we approach we see it shining more intensely, and becom- ing clearer in outline, yet we can never feel, that we have obtained full possession of it. One of the most celebrated condottieri