The Byzantine Emperor John II's Syrian Expeditions And

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Medieval French Alexander: Arthurian Orientalism, Cross-Cultural Contact, and Transcultural Assimilation in Chrétien De Troyes’S Cligés

Otterbein University Digital Commons @ Otterbein Modern Languages & Cultures Faculty Scholarship Modern Languages & Cultures 2013 The »Other« Medieval French Alexander: Arthurian Orientalism, Cross-Cultural Contact, And Transcultural Assimilation in Chrétien de Troyes’s Cligés Levilson C. Reis Otterbein University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.otterbein.edu/mlanguages_fac Part of the French and Francophone Literature Commons, Medieval Studies Commons, and the Modern Languages Commons Repository Citation Reis, Levilson C., "The »Other« Medieval French Alexander: Arthurian Orientalism, Cross-Cultural Contact, And Transcultural Assimilation in Chrétien de Troyes’s Cligés" (2013). Modern Languages & Cultures Faculty Scholarship. 14. https://digitalcommons.otterbein.edu/mlanguages_fac/14 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages & Cultures at Digital Commons @ Otterbein. It has been accepted for inclusion in Modern Languages & Cultures Faculty Scholarship by an authorized administrator of Digital Commons @ Otterbein. For more information, please contact [email protected]. Romanische Forschungen , 125 (3), 2013 The “Other” Medieval Alexander The »Other« Medieval French Alexander: Arthurian Orientalism, Cross- Cultural Contact, And Transcultural Assimilation in Chrétien de Troyes’s Cligés Résumé/Abstract En tenant compte du climat xénophobe des croisades cet article recense la réception de Cligés , roman de Chrétien de Troyes dont la plus grande partie de l’action se passe en Grèce, et explore les stratégies dont l’auteur se serait servi pour en déjouer un mauvais accueil. On examine d’abord les idées que les Francs se faisaient des Grecs par le biais de la réception contemporaine de l’ Énéide et du Roman d’Alexandre . On examine par la suite comment Cligés cadre avec ces perspectives. -

The Latin Principality of Antioch and Its Relationship with the Armenian Kingdom of Cilicia, 1188-1268 Samuel James Wilson

The Latin Principality of Antioch and Its Relationship with the Armenian Kingdom of Cilicia, 1188-1268 Samuel James Wilson A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Nottingham Trent University for the degree of Doctor of Philosophy March 2016 1 Copyright Statement This work is the intellectual property of the author. You may copy up to 5% of this work for private study, or personal, non-commercial research. Any re-use of the information contained within this document should be fully referenced, quoting the author, title, university, degree level and pagination. Queries or requests for any other use, or if a more substantial copy is required, should be directed to the owner of the Intellectual Property Rights. 2 Abstract The Latin principality of Antioch was founded during the First Crusade (1095-1099), and survived for 170 years until its destruction by the Mamluks in 1268. This thesis offers the first full assessment of the thirteenth century principality of Antioch since the publication of Claude Cahen’s La Syrie du nord à l’époque des croisades et la principauté franque d’Antioche in 1940. It examines the Latin principality from its devastation by Saladin in 1188 until the fall of Antioch eighty years later, with a particular focus on its relationship with the Armenian kingdom of Cilicia. This thesis shows how the fate of the two states was closely intertwined for much of this period. The failure of the principality to recover from the major territorial losses it suffered in 1188 can be partly explained by the threat posed by the Cilician Armenians in the late twelfth and early thirteenth centuries. -

Cry Havoc Règles Fr 20/07/17 10:50 Page1

ager historique UK_cry havoc règles fr 20/07/17 10:50 Page1 HISTORY & SCENARIOS ager historique UK_cry havoc règles fr 20/07/17 10:50 Page2 © Buxeria & Historic’One éditions - 2017 - v1.0 ager historique UK_cry havoc règles fr 20/07/17 10:50 Page3 SELJUK SULTANATE OF RUM Konya COUNTY OF EDESSA Sis PRINCIPALITY OF ARMENIAN CILICIA Edessa Tarsus Turbessel Harran BYZANTINE EMPIRE Antioch Aleppo PRINCIPALITY OF ANTIOCH Emirate of Shaïzar Isma'ili COUNTY OF GRAND SELJUK TRIPOLI EMPIRE Damascus Acre DAMASCUS F THE MIDDLE EAST KINGDOM IN 1135 TE O OF between the First JERUSALEM and Second Crusades Jerusalem EMIRA N EW S FATIMID 0 150 km CALIPHATE ager historique UK_cry havoc règles fr 20/07/17 10:43 Page1 History The Normans in Northern Syria in the 12th Century 1. Historical background Three Normans distinguished themselVes during the First Crusade: Robert Curthose, Duke of NormandY and eldest son of William the Conqueror 1 Whose actions Were decisiVe at the battle of DorYlea in 1197, Bohemond of Taranto, the eldest son of Robert Guiscard 2, and his nepheW Tancred, Who led one of the assaults upon the Walls of Jerusalem in 1099. Before participating in the crusade, Bohemond had been passed oVer bY his Younger half-brother Roger Borsa as Duke of Puglia and Calabria on the death of his father in 1085. Far from being motiVated bY religious sentiment like GodfreY of Bouillon, the crusade Was for him just another occasion to Wage War against his perennial enemY, BYZantium, and to carVe out his oWn state in the HolY Land. -

The Second Crusade, 1145-49: Damascus, Lisbon and the Wendish Campaigns

The Second Crusade, 1145-49: Damascus, Lisbon and the Wendish Campaigns Abstract: The Second Crusade (1145-49) is thought to have encompassed near simultaneous Christian attacks on Muslim towns and cities in Syria and Iberia and pagan Wend strongholds around the southern shore of the Baltic Sea. The motivations underpinning the attacks on Damascus, Lisbon and – taken collectively – the Wendish strongholds have come in for particular attention. The doomed decision to assault Damascus in 1148 rather than recover Edessa, the capital of the first so-called crusader state, was once thought to be ill-conceived. Historians now believe the city was attacked because Damascus posed a significant threat to the Latin kingdom of Jerusalem when the Second Crusaders arrived in the East. The assault on Lisbon and the Wendish strongholds fell into a long-established pattern of regional, worldly aggression and expansion; therefore, historians tend not to ascribe any spiritual impulses behind the native Christians’ decisions to attack their enemies. Indeed, the siege of Lisbon by an allied force of international crusaders and those of the Portuguese ruler, Afonso Henriques, is perceived primarily as a politico-strategic episode in the on-going Christian-Muslim conflict in Iberia – commonly referred to as the reconquista. The native warrior and commercial elite undoubtedly had various temporal reasons for engaging in warfare in Iberia and the Baltic region between 1147 and 1149, although the article concludes with some notes of caution before clinically construing motivation from behaviour in such instances. On Christmas Eve 1144, Zangī, the Muslim ruler of Aleppo and Mosul, seized the Christian-held city of Edessa in Mesopotamia. -

'King John's Irish REX Coinage Revisited. Part II: the Symbolism Of

KING JOHN’S IRISH REX COINAGE REVISITED. PART II: THE SYMBOLISM OF THE COINAGE D.W. DYKES Fig. 1. Engravings of the REX coinage of John illustrating the reverse estoile and crescent of the penny, cross and crescent of the halfpenny and estoile of the farthing. The farthing legends are transposed. (Penny reproduced from Sainthill 1844, Pl. 10; halfpenny and farthing from Simon 1749, Pl. 2.) PART I of this paper, published in the last volume of the Journal, was concerned with the dat- ing of King John’s Irish REX coinage.1 This second part explores the coinage’s symbolism. Although this is a subject that has intrigued antiquaries and numismatists for the past three centuries its treatment has in its nature been highly speculative since there is no contemporary testimony to throw any light on the significance of the imagery; indeed, the most one can hope to achieve is an informed guess at what was intended. What immediately catches the eye in Fig. 1 (above) is the triangle that is the prominent fea- ture of both the obverse and reverse of each of the three denominations of the coinage. The earliest authorities such as Sir James Ware and Bishop Nicholson believed that it represented a harp.2 By John Lindsay’s time, however, such an interpretation had fallen into disfavour although there was little agreement as to an alternative, some believing that it referred to the presumed geographical outline of Ireland. Lindsay himself came to accept Richard Sainthill’s view that the triangle was an emblem of the Trinity, an argument that Sainthill thought was strengthened by the presence of the cosmic symbols on the coinage’s reverse that he regarded, not implausibly, as having religious significance.3 James Simon, a century earlier, had come to the more prosaic view that the triangle was intended simply to distinguish the Irish coinage from that of England. -

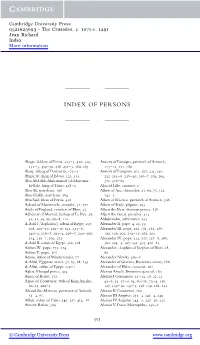

Index of Persons

Cambridge University Press 0521623693 - The Crusades, c. 1071-c. 1291 Jean Richard Index More information ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐ INDEX OF PERSONS ÐÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐ Abaga, il-khan of Persia, 423±4, 426, 429, Aimery of Limoges, patriarch of Antioch, 432±3, 439±40, 446, 452±3, 460, 463 113±14, 171, 180 Abaq, atabeg of Damascus, 173±4 Aimery of Lusignan, 201, 207, 225, 230, Abgar, St, king of Edessa, 122, 155 232, 235±6, 238±40, 256±7, 264, 294, Abu Abdallah Muhammad (al-Mustansir 371, 376±80 bi-llah), king of Tunis, 428±9 Alan of Lille, canonist, 2 Abu Ali, merchant, 106 Albert of Aix, chronicler, 21, 69, 75, 123, Abu Ghalib, merchant, 384 142±3 Abu Said, khan of Persia, 456 Albert of Rizzato, patriarch of Antioch, 396 Achard of Montmerle, crusader, 31, 271 Albert of Stade, pilgrim, 293 Adela of England, countess of Blois, 35 Albert the Bear, German prince, 158 AdheÂmar of Monteil, bishop of Le Puy, 28, Albert the Great, preacher, 413 32, 42, 49, 60, 66±8, 112 Aldobrandin, adventurer, 254 al-Adil I (`Saphadin'), sultan of Egypt, 197, Alexander II, pope, 4, 23, 39 208, 209±10, 229±30, 232, 235±6, Alexander III, pope, 122, 181, 185, 188, 240±2, 256±7, 293±4, 296±7, 299±300, 190, 199, 202, 214±15, 260, 292 314, 350±1, 362, 375 Alexander IV, pope, 335, 337, 357±8, 360, al-Adil II, sultan of Egypt, 322, 328 362, 364±5, 367, 391, 397, 410±13 Adrian IV, pope, 175, 214 Alexander, chaplain of Stephen of Blois, 28, Adrian V, pope, 385 60 Adson, abbot of MontieÂrender, 17 Alexander Nevski, 360±1 al-Afdal, Egyptian vizier, 57, 65, 68, 139 Alexander of Gravina, -

Introduction the Second Crusade: Main Debates and New Horizons

Introduction The Second Crusade: Main Debates and New Horizons Jason T. Roche The modern era of Second Crusade studies began with a seminal article by Giles Constable entitled ‘The Second Crusade as seen by Contemporaries’ (1953). Constable focuses on the central role of Pope Eugenius III and his fellow Cistercian, Abbot Bernard of Clairvaux, in the genesis and expansion in scope of the Second Crusade. He pays particular attention to what has become known as the Syrian campaign. But his central thesis maintains that by the spring of 1147 and the issuing of the papal bull Divina dispensatione (II), Pope Eugenius III ‘viewed and planned’ the venture as a general Christian offensive against a number of the Church’s enemies. Thus, the siege of the Syrian Muslim city of Damascus in 1148 and the expeditions of the same year directed against the Baltic strongholds of Dobin, Demmin and Szczecin situated in the pagan Slav lands east of the River Elbe formed part of what we now call the Second Crusade. The supposed scope of the venture was even greater than this: the Christian attacks on the Muslim-held Iberian cities and strongholds of Santarém, Lisbon, Cinta, Almada and Palmela in 1147, Faro, Almería and Tortosa in 1148, and Lérida and Fraga in 1149 also formed part of the same single enterprise to secure and expand the peripheries of Latin Christendom.1 Constable’s work has proved very influential over the past two decades. The volume of articles entitled The Second Crusade and the Cistercians (1992), edited by Michael Gervers, addresses the impact of Cistercian monks on the crusade movement. -

Appendix: Masters of the Hospital

Appendix: Masters of the Hospital Note: square brackets are used of those who were temporarily in charge (like Lt. Masters) or are doubtful. Gerard (1099–1120) [Roger, Lieutenant Master?] Raymond of Puy (1120–1158×1160) Auger of Balben (1158×1160–1162)1 [Arnold of Comps? (1162–1163)] Gilbert of Assailly (1163–1171) Cast of Murols (1171–72) [Rostang Anti-master? (1171)] Jobert (1172–1177) Roger of Moulins (1177–1187)2 [Ermengol of Aspa, Provisor (1188–1190)] Garnier of Nablus (1190–1192) Geoffrey of Donjon (1193–1202)3 Alfonso of Portugal (1203–1206) Geoffrey Le Rat (1206–1207) Garin of Montaigu (1207–1227×1228) Bertrand of Thessy or Le Lorgne (1228–1230×1231) Guérin (1230×1231–1236)4 Bertrand of Comps (1236–1239×1240)5 Peter of Vieille Bride (1240–1241) William of Châteauneuf (1241–1258) [ John of Ronay, Lieutenant Master (1244–50)] Hugh Revel (1258–1277×1278) Nicholas Lorgne (1277×1278–1285) John of Villiers (1285–1293×1294) Odo of Pins (1293×1294–1296) William of Villaret (1296–1305) Fulk of Villaret (1305–1317×1319) 233 Notes Explication and Acknowledgements 1. Joseph Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100–1310) (Paris, 1904); Hans Prutz, Die geistlichen Ritterorden (Berlin, 1908). 2. Jonathan Riley-Smith, The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus, c.1050–1310 (London, 1967). 3. Rudolf Hiestand, ‘Die Anfänge der Johanniter’, in Die geistlichen Ritterorden Europas, ed. Josef Fleckenstein and Manfred Hellmann (Sigmaringen, 1980); Alain Beltjens, Aux origi- nes de l’Ordre de Malte (Brussels, 1995); Anthony Luttrell, ‘The Earliest Hospitallers’, in Montjoie, ed. -

CONCLUSION Ores Leissons Ia Vanite, Et Tenons Ia Verite WILLIAM of S

CONCLUSION Ores leissons Ia vanite, et tenons Ia verite WILLIAM OF S. STEFANO Long before the disastrous Battle of Battin the Latin Kingdom ... was beginning to lean more and more upon the military religious orders ... Continually reinforced from Europe by a regular flow of recruits of the very best military type, their efficiency was unimpaired by the adverse Oriental environment, and they remained the only really stable and wholesome elements in the state ... there can be no two opinions as to the entirely devoted and self-sacrificing manner in which they carried out their arduous duties. 1 The great Orders of chivalry, Templars, Hospitallers, Teutonic Knights, became as much states within a state, having their own policy ... often dictated by their financial interests and opposed to the most evident needs of the country .... They did not care about this derisory state except in so far as they could occasionally make it serve their ends, involving it in their personal wars for their particular interests. 2 These irreconcilable views of the Military Orders are extreme expressions of two schools of history. To the first have belonged nearly all the historians of the Military Orders, the majority of whom, it should be remembered, were themselves connected with descendant branches of the Order of St. John. To the second has subscribed nearly every historian of the Crusades and the crusader states. The supporters of the first argue that the members of the Military Orders were robust exponents of a worthwhile ideal. While admitting that they were often selfish and disorderly, they believe that their qualities far outweighed their defects. -

Stamas 1 an Irrevocable Prejudice

Stamas 1 An Irrevocable Prejudice: Roman Impressions of Venetians and Normans in Twelfth Century Byzantium by Elizabeth Stamas Presented to the Department of History in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts in History with Honors Washington & Lee University Lexington, Virginia April 12, 2021 Stamas 2 Introduction In 968 A.D., the Holy Roman Emperor Otto II sought to forge an alliance with the eastern Roman empire through the marriage of his son, the future Otto II, to a Roman princess. Otto II himself had married a niece of the Roman emperor John I, Theophanu, through the arrangement of his father, Otto I. To negotiate the contract, Otto II enlisted Liudprand, the bishop of Cremona, to travel to Constantinople. This diplomatic mission would require the utmost tact; the Romans of the East saw themselves as inhabiting the one true Roman Empire and became indignant at the suggestion of another Roman Empire. When the bishop arrived in the capital city, he did not receive a celebratory welcome. Instead, he had to stand in the rain for hours, and then the Romans housed him in a crumbling castle. When the Romans failed to supply him with a horse or another form of transportation, Liudprand was forced to walk through the muddy streets of Constantinople to the Sacred Palace. When, after weeks of adjuration, Liudprand finally obtained an audience with the emperor, the sovereign castigated Otto II, labeling him a traitor and a scoundrel and condemning his military campaigns in Italy and Greece, perceived Roman territories. Furthermore, the emperor dismissed the archbishop when he suggested the marriage alliance. -

William of Tyre, Femininity, and the Problem of the Antiochene Princesses

Jnl of Ecclesiastical History, Vol. , No. , October . © Cambridge University Press doi:./S William of Tyre, Femininity, and the Problem of the Antiochene Princesses by ANDREW D. BUCK Queen Mary University of London E-mail: [email protected] This article examines the representation of women and femininity in Archbishop William of Tyre’s Chronicon. It considers how his text was shaped by contemporary Western ideas of gender, and how this impacted upon his presentation of women, especially Queen Melisende of Jerusalem and three Antiochene princesses, Alice, Constance and Sybil. It argues that, in doing so, we can raise important questions regarding his use for empirical reconstruction by revealing the nuanced ways in which, in pursuit of broader narrative goals, he utilised gender as a tool to both praise and discredit. he Chronicon of Archbishop William of Tyre (d. c. ) is of para- mount importance to the study of the four Latin Christian polities T created in the Near East as a result of the First Crusade (–): the kingdom of Jerusalem, the principality of Antioch and the counties of Edessa and Tripoli. Born in Jerusalem in about , William departed for Western Europe around to pursue an education in the schools of Paris, Orléans and Bologna, before returning home in . Upon his arrival, he quickly built a career in the Jerusalemite Church through the patronage of Amalric of Jerusalem, rising to the position of archbishop of Tyre in . He also acted as chancellor of the kingdom of Jerusalem (–), royal diplomat to the West and Byzantium and tutor to Amalric’s son and heir, the future King Baldwin IV, the ‘leper king’. -

The Challenge of State Building in the Twelfth Century: the Crusader States in Palestine and Syria

7 The Challenge of State Building in the Twelfth Century: the Crusader States in Palestine and Syria Malcolm Barber University ofReading According to the chronicler Roger of Howden, in September 1188, Henry II of England and Philip II of France met on the borders of Normandy with the intention of negotiating at least a temporary peace in their apparentlyrint.erminable wars. However, matters did not tum out well: Then, having convened a conference between them at Cisors, when they were unable to agree on the terms of peace, the king of France, aroused to rage and indignation. cut down a certain very beautiful elm tree between Cisors and Trie, where it had been the custom of the kings of France and the dukes of Normandy to hold conferences, swearing that from now on they would never have conferences there. I The point is not so much Philip II's tantrum, but the fact that this had been a traditional place for holding such meetings, until then respected by both sides. In the twelfth century, the IUlers of Latin Christendom governed through established laws and accepted conventions; they knew what they were supposed to do, even if they did not always do it. because they understood the context within which they had gained power and in which they were thereafter obliged to operate. In contrast. the Latins who settled in the East after the capture of Antioch in 1098 and of Jerusalem in 1099 had no such framework. Past structures to which they could tum, such as the Byzantine diocesan system, were well out of date by the late eleventh century.